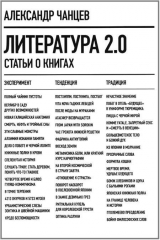

Текст книги "Литература 2.0"

Автор книги: Александр Чанцев

сообщить о нарушении

Текущая страница: 24 (всего у книги 35 страниц)

«Голоса духов героев»: смерть японской души

В истории японской литературы есть термин тэнко, буквально переводящийся как «поворот». Это насильственная мера японских милитаристов, которые заставляли – нередко с помощью жестоких побоев в полицейских участках – промарксистски настроенных писателей[633]633

По закону «Об охране общественного порядка» преследовались в то время многие «несогласные» – так, Т. Кобаяси, упомянутый, кстати, Мисимой в его (не переведенной у нас) повести «Шелк и проницательность» (1964), был замучен до смерти в полицейском участке за свои левые убеждения, а С. Такигути подвергся преследованиям за увлечение сюрреализмом.

[Закрыть] публично отречься от своих неблагонадежных взглядов. В 60-е годы Мисима совершил своеобразное «отречение» от своих прежних воззрений (тэнко). Из утонченного западника он стал патриотом, заигрывающим с армией, стал позитивно отзываться о войне как таковой[634]634

«Война есть максимальное выражение избыточной энергии юности в истории человечества», – как, например, высказывался Мисима в 60-е годы. См.: Мисима Юкио дзитэн (Энциклопедия Юкио Мисимы) / Под ред. И. Хасэгавы и К. Такэды. Токио: Мэйдзи-сёин, 1976. С. 222.

[Закрыть], постоянно заявлять об упадке современной Японии и призывать к возвращению к временам традиционных самурайских ценностей. Впрочем, надо заметить, все это не мешало ему много общаться с иностранцами, печататься в американских газетах и инициировать свои переводы на английский язык.

Небольшая новелла «Голоса духов героев» (1966) относится именно к этому периоду. Герои новеллы проводят так называемую «церемонию призывания духов» («сёконсики») – только не в храме, а дома, – через впавшего в транс медиума вещали духи умерших. Несмотря на то что духи камикадзе Второй мировой войны «выступают» мало, а вещают в основном духи солдат-патриотов, поднявших еще до войны проимператорское восстание против коррумпированных капиталистов и членов правительства, они в полной мере озвучивают последние идеи Мисимы – и той части японского общества, что, даже не принадлежа к ультраправым экстремистам, не одобряла послевоенной вестернизации Японии[635]635

Говоря о теме «преодоления прошлого», столь актуальной для немецкой литературы, И. Хидзия-Киршнерайт пишет: «Однако в той мере, в какой в японских нарративных произведениях речь идет о вине и ответственности, этот вопрос ставится применительно к отдельным индивидам, действующим во неисторическом пространстве, фактически изъятом из политического контекста» (Хидзия-Киршнерайт И. «Военная вина, послевоенная память»., С. 491). Однако опыт чтения Мисимы подсказывает нам, что это не совсем так.

[Закрыть].

Духи начинают свои признания с того, как они почитают императора и как мечтали, совершив свое восстание, чтобы император приказал им совершить сэппуку – смерть во имя императора сделала бы их счастливейшими из смертных и гарантировала бы посмертное приобщение к святым:

«Умерев, пойдем как есть, в крови, к Его Величеству императору. Тогда мы полностью отдадим себя повелителю. Да здравствует Его Величество император! Да здравствует Великая Японская империя! <…> Наши сердца горят от любви; робея и стесняясь взглянуть снизу вверх, молодые сияющие глаза преданных воинов одинаково представляют себе твою горнюю фигуру. Наш верховный предводитель, наша сострадательная мать. Наш доблестный и милосердный. И в часы самых тяжелых учений мы ощущали, как нас пронизывает твой суверенный дух; там, где по полям плывут дозорные дымы, луч от сияния твоего сердца уже вонзился в нашу сражающуюся грудь. <…> О ты, воплотивший в человеческом облике несравнимое мужество и неизмеримое сострадание! Если бы мы предстали перед тобой, равно жалеющим свой народ, эта огромная дистанция мгновенно исчезла бы, и мы стояли бы перед тобой, с чувством нераздельной близости, испытываемым детьми к отцу, и не было бы ни страха, ни напрасных опасений»[636]636

Мисима Ю. Голоса духов героев / Пер. с яп. А. Фесюна. М.; СПб.: Летний сад, 2002.

[Закрыть].

Кроме безудержного фанатизма, фокусирующегося на фигуре императора как символе «Японии, которую мы потеряли» (термин «кокусуй-ходзон», то есть «сохранение национальных особенностей», как и сама оппозиция переменам, был известен со времен Реставрации Мэйдзи), следует отметить присутствовавший уже у Мисимы мотив устранения дистанции между простым человеком и императором. При этом, разумеется, духи-патриоты не одобряют того, что император отрекся от своей божественной природы: «Его Величество в качестве человека отвернул свой лик. Зачем Повелитель стал человеком?» Сближение с императором чаемо ими, но должно осуществляться не по новым схемам (вестернизированная конституция, изменение статуса монарха), но традиционными, средневековыми механизмами (верноподданническое сэппуку во имя сюзерена). Виноват же в происшедшем не сам император, что укладывается в японские традиции. Так, японские официальные круги вообще оберегали фигуру императора от всего, что может опорочить его образ в глазах народа, по традиции он издавал только «хорошие» указы, а «плохие» известия шли от имени кабинета министров – оглашать «плохие новости» император стал только под воздействием оккупационных властей, но и американцы вынуждены были согласиться на то, что вина за войну не коснется императора. Император лишь «милостиво» объявил конец войны, принеся измученному народу освобождение от нее, дал понять, что в войну его втянули министры[637]637

Ср. с обычаем Тюренна, французского маршала XVII века: «Тюренн в своих письмах, когда речь идет о победе, выражается так: „Мы ее одержали“. Когда же речь идет о поражении: „Я был разбит“» (Монтерлан А. де. Дневники 1930–1944. С. 156).

[Закрыть], и, разумеется, не оказался на скамье подсудимых среди военных преступников. Следуя этой общепринятой в Японии логике, духи героев винят во всех бедах окружение: «Голову дракона (то есть императора. – А.Ч.) отдаляли от народного убожества, от народных страданий; императора окружали 10–20 слоев хитрых и льстивых придворных – те, кто рядился в защитники его персоны, – те, решения которых постоянно менялись, трусы, ведущие – сами того не подозревая – к катастрофе, либо – хладнокровные и безжалостные интриганы и честолюбцы».

Отречение императора в тяжелейшие для Японии времена – настоящая трагедия, ослабляющая, как считают духи, силы Японии больше, чем поражение в каких-либо войнах. Душа Ямато («яматодамасий») оказывается преданной – «мы же своей смертью выявили гибель Японии и смерть японской души». У «японской души» («яматогокоро») не оказывается ее «секретного оружия»[638]638

Сам Мисима в эти годы почти полностью солидаризировался с «голосами духов», считая «главной работой» императора не только сохранение традиционных японских идеалов, но и противостояние надвигающейся вестернизации Японии. См.: Мисима Юкио дзитэн. С. 272. О том, что «Голоса» являются не только выражением его взглядов, но и переходной точкой к политическим сочинениям, см.: Тасака К. Мисима Юкио-рон (Теория Юкио Мисимы). Токио: Футося, 1971. С. 226. Там же см. о том, как традиционное японское «мы» Мисима противопоставлял – как по этическим, так и по эстетическим мотивам – «отвратительному» современному «я» (Там же. С. 229–230).

[Закрыть] против бомб «иноземной души» («карагокоро»)… Поэтому неудивительно, что для Японии времен jeu de glaces[639]639

«Игра отражений» (фр., букв, «игра зеркал») – выражение, обозначающее вырождение реальности, деградированное состояние. См.: Марсель Г. Присутствие и бессмертие. Избранные работы / Пер. с фр. В. Визгина. М.: Инситут философии, теологии и истории св. Фомы, 2007. С. 115.

[Закрыть] неминуемым оказывается «начало для эры Любви без закона»[640]640

Образ из песни Сергея Калугина и группы «Оргия праведников» «Армагеддон FM» с проникнутого эсхатологическими предчувствиями альбома «Уходящее солнце» (2007): http://orgia.ru/song.php?id=33.

[Закрыть]: «Его „блестящее правление“ отмечено двумя цветами: кровавый отметил поражение в войне, и с этого дня начался унылый серый цвет». Духи отмечают энтропийные тенденции буквально «по всем фронтам» и не скупятся на инвективы порочному веку, сочинив для этой цели песнь (опять-таки нельзя не увидеть здесь даже на уровне стиля сходства с нашей «патриотической» публицистикой времен перестройки):

Муж и жена, близкие друзья не в состоянии поверить друг другу.

Человеческий обман стал источником средств к существованию.

Лицемерный семейный уют окутал мир.

Сила умаляется, мускулы презираются.

Молодым заткнули рты

Ленью, наркотиками и войной.

Кроме того, на путь малых намерений и отсутствия стремлений

Собраны они, подобно овцам.

Даже удовольствия утратили свою суть.

Дух полностью сгнил. Старики низменно стремятся к самоутверждению

и сохранению,

Множась под небом, прикрываясь именем добродетели.

Правда и истина спрятаны и сокрыты, настоящие чувства больны.

Ноги идущих по пути людей не испытывают желания прыгать.

Вообще все пронизывает слабоумный смех.

На лбах бредущих людей проступает надпись о смерти их духа.

Радость и грусть исчезают мгновенно.

Чистотой торгуют, искренность чахнет.

Если думать лишь о деньгах, деньгах, то

Человеческая стоимость станет презреннее денег…

«Храм на рассвете»: демонстрация энтропии

Несмотря на то, что формально Мисима до своего совершенного по всем правилам сэппуку с призывом отказаться от послевоенной конституции и вернуть императору его божественный статус не отказался от патриотических взглядов, настроения его финальной тетралогии «Море изобилия», написанной в последние годы жизни и призванной стать его opus magnum, художественным шедевром и политическим завещанием одновременно, говорят о другом.

Эти настроения – прежде всего свидетельство об энтропийных процессах в послевоенном японском обществе и глубокая критика настоящего – должны были, видимо, оттенить его патриотический идеал, находимый в прошлом, но, надо признать, выражены гораздо более художественно достоверно, чем этот самый идеал, который тускнеет и кажется уже не столь правдоподобным. Если в первых двух романах тетралогии – «Весенний снег» и «Несущие кони» – Мисима, соответственно, завязывал сюжетные линии своего масштабного произведения и излагал, на примере воображаемой группы молодых бунтовщиков 30-х годов, принципы идеального служения императору, то два последних романа полностью «отданы на откуп» энтропии, это настоящий «мир-могила» по Людвигу Бинсвангеру. Не рассматривая даже последний роман тетралогии, законченный буквально in extremis, накануне давно запланированного самоубийства, с говорящим само за себя названием «Падение ангела» (название отсылает к понятию из буддизма, предполагающему разложение небесного существа и его смерть, а главный герой романа, духовный наследник блестящего аристократа и чистого патриота из первых двух романов, оказывается всего лишь развратным и пустым юношей-«подделкой»), обратимся к третьему роману – «Храм на рассвете» (1968–1970) как в более полной мере содержащему интересующие нас темы.

Время действия романа – война и первые послевоенные годы. На первых страницах можно найти свидетельства энтузиазма японцев (поданные, правда, рассказчиком Хондой не без скептических и дистанцирующих обертонов): «В то утро он отправился в контору, но в новостях передали об атаке на Перл-Харбор, какая уж тут работа. Слыша постоянный смех, который никак не могла сдержать молодая служащая, Хонда подумал, что женщины умеют выражать патриотизм только как чувственную радость»[641]641

Мисима Ю. Храм на рассвете / Пер. с яп. Е. Струговой. СПб.: Симпозиум, 2005.

[Закрыть]. Далее же, когда действие доходит до первых оккупационных лет, темы энтропии, разврата, социальных противоречий приобретают такую силу, что это делает роман едва ли не самым подавляющим и мрачным в творчестве Мисимы, никогда, впрочем, не слывшего особо светлым писателем.

Сцена с гейшами, посмеивающимися рядом с американскими солдатами, раненными в Корее, описана по-барочному макабрически:

«Там – грязь, кровь, страдания, уязвленная гордость, несчастья, слезы, острая боль, раскромсанное мужское достоинство, и все это у солдат той армии, которая еще недавно целых семь лет господствовала здесь в Японии, на этой стороне женщины побежденной страны, получая удовольствие при виде крови тех, кто недавно еще был победителем, проявляют этакую экстравагантность женской натуры – словно мухи жиреют от пота и ран <…>».

Послевоенная жизнь отмечена клеймом порока: «Напуганные слухами о том, что в окрестностях Готэмбы полно баров для американских солдат, проституток с сутенерами, уличных женщин, слоняющихся по учебному плацу с армейскими одеялами, словом – слухами о падении общественных нравов, люди в свое время покинули эти дачи <…>». Американские оккупанты, символ этого разврата, только притягивают к себе: «Темой их разговоров была исключительно Америка – старшая сестра рассказывала об элитарной частной школе, в которой она там училась, братья все говорили об американских университетах, куда они поедут учиться, как только окончат университет в Японии. Америка, Америка… Там уже телевидение, как хорошо было бы, если бы оно было и здесь, но при нынешнем положении телевизором в Японии можно будет наслаждаться лет через десять, никак не раньше».

Безотносительно к американцам рисуются нарастающие социальные противоречия: разгул нуворишей и спекулянтов с черного рынка в ночных клубах, нехватка продуктов и перебои с электричеством, а также политические демонстрации:

«Да все говорят „обратный курс, обратный курс“, что правительство еще до будущего года займется пересмотром конституции. Вовсю шепчутся о возобновлении воинской повинности, ведь уже само принятие ее укрепит основы нации. Прямо из терпения выводит, что основы эти не видны, их заволокло тучами

(еще один „метеорологический“ образ. – А.Ч.).А тут и красные собираются с силами! На днях в Кобэ была такая демонстрация против призыва в армию, куда там. Участники называли себя „Союз молодежи против воинской повинности“, странно, что среди них было много корейцев, они с полицией сражались <…>».

Не секрет, что Мисима в годы своего патриотического угара доходил до крайних выводов и откровенно ксенофобских высказываний в адрес иностранцев (что, повторю, не мешало ему в быту дружить с американскими журналистами, которые затем становились его переводчиками и биографами), как, например, в романе «Запретные цвета». Но в данном случае талант не подводит писателя и он выступает точным социально-историческим диагностом – как непосредственным, так и, условно говоря, апофатическим.

К непосредственно переданной реакции японского общества на войну и послевоенные изменения относится, безусловно, изображенный Мисимой спектр амбивалентных чувств его героев – от «ура-патриотической» мобилизации до полной фрустрации. Буквально в одной сцене, общения Мидзогути из «Золотого Храма» с американским солдатом, демонстрируются такие чисто японские реакции на Другого, как чуть ли не ужас (иностранцы непривычны, как инопланетяне, от них непонятно что ждать) и обостренное, хоть и хорошо скрываемое, почти детское любопытство к нему.

Тут мы подходим к апофатической реакции Мисимы. То, что реакция Мисимы на социальные и политические процессы была прежде всего обусловлена его эстетическими преференциями, накладывало определенный отпечаток на его художественный метод. В своем изображении послевоенной Японии и происходящих в ней процессов Мисима всячески акцентировал темы разложения, упадка традиционного, ностальгии по нему, ратовал за «закрытие» Японии, возврат к средневековым обычаям, которые единственные, на его взгляд, могли противостоять энтропии и иностранной грязи. Мисима намеренно искажает действительность, крайне преувеличивая одни процессы и отказывая другим в праве на существование. Так, выступления праворадикальных патриотов были на самом деле крайне редки, остались маргинальным политическим явлением, а отношение к иностранцам (как символу всего нового) было скорее положительным.

У Мисимы американские военные в том же «Храме на рассвете» или «Запретных цветах» изображены гротескно отвратительно, но факт остается фактом – героев влечет к ним, они ищут их общества и, возможно, опыта. Как, кстати говоря, и сам Мисима совмещал написание своих патриотических, ксенофобских памфлетов с общением с иностранцами – писатель приглашал иностранных журналистов и переводчиков к себе домой, на тренировки своего «Общества щита» на базах Силы самообороны (например, своего будущего биографа Генри Скотта Стоукса) и даже на свое ритуальное самоубийство, способствовал своим англоязычным переводам, активно писал для западных газет и журналов, много путешествовал. При этом на самый «ультраправый» его период пришлось самое плотное общение – когда его поздние произведения встречали в самой Японии прохладный, подчас недоуменный прием, Мисима надеялся, что за границей их поймут лучше… И эта парадоксальная ситуация – Мисима проецирует на западного читателя свои произведения, в которых он выступает за реставрацию традиционной Японии и всячески поносит современные, вестернизированные обычаи, – оказывается во многих смыслах эмблематичной. Она показывает не только степень разочарованности Мисимы в современных японских читателях и чуждость им его идей, но и необходимость в общении с Западом (что, опять же парадоксальным образом, отчасти оправдало себя – если в самой Японии патриотическое поведение Мисимы вызывало по большей части недоуменное непонимание, то на Западе многие любители традиционной Японии увидели в этом акте особый смысл)…

Однако при всей многомерности реальной исторической картины и ее рецепции Мисима, как отмечалось выше, склонен выделять именно социальные катаклизмы в Японии, пришедшиеся на первое послевоенное десятилетие. Эта ситуация, характерная для «открытия» закрытых обществ, представляет для нас интерес потому, что весьма напоминает постперестроечные годы в России – ведь, как и Советский Союз, Япония была крайне отгороженным от иностранного влияния государством, погруженным в свои обыкновения.

В Японии повсеместно вспыхивали забастовки и демонстрации: «При тоталитарном режиме забастовка была делом почти немыслимым. Теперь число забастовщиков росло: с 1946 по 1950 год в забастовках приняло участие около 5 миллионов человек»[642]642

Мещеряков А. Быть японцем. С. 492.

[Закрыть]. Горожане голодали (у крестьян ситуация была получше), буйным цветом расцвели черные рынки, мафия на несколько лет стала могущественнее полиции (та по американским законам была разоружена – на мафию же это не распространялось), участились разборки «национальных преступных группировок» – корейцы, китайцы и тайваньцы, насильно привезенные японцами из своих колоний во время войны, сражались как с японскими бандитскими группировками, так и между собой. Кривая преступлений и убийств резко поползла вверх, что было необычно для традиционной Японии, залогом социального спокойствия которой была всеобщая «круговая порука» и узаконенное доносительство единого патриархального общества с вертикальной – сын отцу, отец сюзерену, тот императору – системой подчинения, восходящей к конфуцианской модели мироздания. Серьезной проблемой стал алкоголизм, особенно среди бывших военных, отмечались случаи смертей и слепоты от поддельного спиртного – совершенно невозможное в традиционной Японии явление. Все эти случаи будто повторяют новости на страницах перестроечных газет – о криминальных разборках между «кавказцами» и «солнцевскими», росте смертей от отравления метиловым спиртом и т. п. Была, впрочем, и японская специфика:

«Люди умирали и слепли – будто бы не желали видеть послевоенную жизнь. Желая японцам всего наилучшего, то есть исходя из требований экономии электричества, Макартур распорядился о введении „летнего времени“. Однако жизнь простого японца была настолько тяжела, что люди протестовали против его введения – на том основании, что они не хотели продления дневного времени, дневных жизненных тягот. Ничего не видеть и поскорее заснуть – так они мыслили себе настоящее счастье. В европейской психологии это называется „комплексом капюшона“ – отвернуться к стенке и ничего не видеть»[643]643

Мещеряков А. Быть японцем. С. 490. Ср. с описанием схожих процессов в Чехии после советской оккупации у М. Кундеры: «За те пять лет, что прошли со времени вторжения русской армии на родину Томаша, Прага неузнаваемо изменилась: он встречал на улицах других людей, чем когда-то. Половина его знакомых эмигрировала, а из той половины, что осталась, еще половина умерла. Этот факт не будет зафиксирован ни одним историком: годы после русского вторжения были периодом похорон; частота смертей была несравнимо выше, чем когда-либо прежде. <…> Однако умирали и те, кого никто не преследовал открыто. Безнадежность, что овладела страной, проникала через души к телам и сокрушала их. <…> Но мир был столь омерзителен, что никому не хотелось вставать из мертвых» (Кундера М. Невыносимая легкость бытия / Пер. с чешского Н. Шульгиной. СПб.: Амфора, 2001. С. 257–258).

[Закрыть].

Все это знаменует тяжесть того переходного периода, когда традиционные идеалы были разрушены, а новые еще не были найдены. Историки, этнологи, философы пытались предложить какие-то идеологемы, но получалось у них это плохо – стресс от двух крайностей, былого величия и нынешнего попрания идеалов, был слишком силен, он затмевал способность к анализу ситуации и выработке новых путей. «Неумеренная гордость за страну и неумеренное самоуничижение – эти крайности все еще сосуществуют. В прошлом воспитывалась гордость за японскую армию, но после поражения она стала представляться откровенно жалкой. История Японии, представленная в безудержных восхвалениях, и совершенно противоположная история, представленная в самоуничижении, – вот противоречия, заполнившие сознание японцев. И поэтому сегодня – не время для самоанализа японцев с помощью истории»[644]644

Там же. С. 543–544.

[Закрыть], – писал этнолог Тацуо Хагивара, ученик знаменитого ученого и политического деятеля Кунио Янагиты, в вышедшем в 1954 году сборнике «Японцы».

Одна из главных тенденций поиска национальной самоидентификации в послевоенной Японии продолжала пропагандистскую традицию предвоенных и военных лет – опять говорилось о национальной исключительности японцев, их превосходстве над другими нациями, блестящем прошлом и не менее блестящем будущем. Но то, во что безоговорочно верили во время социальной мобилизации прежних лет, не работало в конце 40-х и начале 50-х годов прошлого века. Так же как не только в перестроечной и постперестроечной России, но и в России «начала нулевых» ультрапатриотическая, домодерная тема остается заметной, но все же не витальной и не релевантной для большинства частью социально-политического дискурса, так и в Японии попытка «патриотизма № 2» была обречена на провал.

Второй путь был диаметрально противоположным – будто забыв всю свою национальную оригинальность и приверженность ей, японцы обратились к американскому опыту. По замечанию известного английского исследователя японской культуры, «…то, что Америка чуть не разрушила всю Японию, с кульминацией в виде атомной бомбардировки в августе 1945 года, не только не заставило японцев отвернуться от Запада и его ценностей, но знаменовало начало самого интенсивного периода вестернизации и низкопоклонничества перед всем, что было чуждо еще с первых десятилетий эры Мэйдзи»[645]645

Моррис А. Благородство поражения. С. 363.

[Закрыть]. Все, от простых людей до признанных интеллектуалов, бросились учить английский язык (до этого у японцев в качестве ведущего иностранного был в ходу немецкий), солдаты оккупационных войск были окружены феноменальным почетом и заботой, глава оккупационной администрации генерал Дуглас Макартур по степени почитаемости приблизился к фигуре императора (обычные люди слали ему подарки и писали письма), в моду вошло все американское…

Но и это «низкопоклонничество перед Западом» слишком походило на сиюминутную моду. Требовалось нащупать действительно новую актуальную «национальную идею» – и японцы, пройдя годы мучительного разброда, ее в итоге нашли. «Испытывая прежнюю гипертрофированную потребность в самоидентификации, японцы сконцентрировались на переживании уникальности своей культуры и обычаев. У внимательного наблюдателя эта „уникальность“ весьма часто вызывает сомнения, однако отсутствие агрессивной составляющей послевоенного японского культурного национализма вызывает уважение. Как известно, в послевоенное время наибольшая угроза миру исходила не от Японии, а от стран, которые одолели ее»[646]646

Мещеряков А. Быть японцем. С. 559.

[Закрыть], – пишет А. Мещеряков.

С этим нельзя не согласиться. Действительно, японцы учли все прежние ошибки и обратили свое поражение в победу в долгосрочной перспективе. Как писал Э. Юнгер, анализируя следствия поражения Германии в Первой мировой войне: «Это переживание, изменив нас коренным образом, заставило почувствовать дыхание самой судьбы. В войне мы видим не только закат старого мира, но и восход новой эпохи. Мы проиграли войну, потому что должны были ее проиграть; для нас этот факт станет не концом, а началом. Победа в войне принесла бы нам только расширение внешних границ, поражение же позволяет сконцентрировать все внутренние силы и заложить прочный фундамент будущего. Поражение поставило под сомнение наши ценности, в борьбе их нужно будет выковать заново»[647]647

Юнгер Э. Националистическая революция. Политические статьи 1923–1933 / Пер. с нем. А. Михайловского. М.: Скименъ, 2008. С. 32. Ср. с написанным перед смертью стихотворением молодого камикадзе:

Оставь свой оптимизм, Открой свои глаза, Японский народ! Япония обречена на поражение. Именно тогда мы, японцы,Должны будем вдохнуть в эту землю Новую жизнь.Цит. по: Моррис А. Благородство поражения. С. 265.

[Закрыть].

Япония действительно совершила очень продуманный и тонкий поворот «тэнко»[648]648

Ср. с Kehre («поворот») – понятием из философской системы М. Хайдеггера, подразумевающим «поворот, превращающий опасность в спасение» (доклад «Поворот» был сделан в 1950 году, первая публикация – в 1962 году).

[Закрыть] – не на 180 градусов, как от архаичной, старомодной средневековой державы к агрессивной, милитаристской стране, как в первой половине XX века, и не к потерянной, анемичной, исключительно прозападно настроенной, как в первые годы после поражения во Второй мировой войне. Нет, это был тонкий маневр, сочетающий все лучшие черты из возможных. Сохранив культурную идентичность (в конце концов, тот же император, несмотря на отречение от божественного статуса, не покинул социальной арены, неизменно оставаясь символом нации), Япония, издавна способная не только умело заимствовать достижения других стран (сначала это был Китай, потом – страны Запада), но и развивать их, взяла лучшие достижения Америки и других стран антифашистской коалиции – будь это какие-то бытовые мелочи или концепты либеральной демократии. Все это послужило залогом того постепенного и наступательного экономического и культурного роста, который привел Японию к ее «экономическому чуду», позволило «догнать» Америку по тем же экономическим показателям и сделало японскую культуру столь привлекательной и влиятельной во всем мире, включая Россию[649]649

О рецепции японской литературы (в том числе и Мисимы) и, шире, японской культуры в современной России см. главу «После моды на Мураками».

[Закрыть].

С большим сожалением надо признать, что наша страна, пережившая с коллапсом Советского Союза такой же исторический эпизод «открытия закрытого общества», не смогла повторить японский успех с формулированием национальной идентичности и своего «нового пути», сочетающего лучшие национальные и иностранные концепты. Россия, развивая образы движения, забуксовала в мучительном периоде поиска самоидентификации и социальной апатии, все больше склоняясь в своем выборе (как под влиянием государственных инициатив, так и из-за рессентиментной ностальгии части общества) к обращению к «героическому прошлому» – к советской, сталинской эпохе. И, также с сожалением, приходится признать, что если Россия не обратилась к японскому опыту, то в данном случае Япония самых последних лет как раз все яснее демонстрирует сходную с российской тенденцию обращения к домодерным, почвенническим идеалам, славным временам «сильной страны». Так, как уже упоминалось, японские премьер-министры сочли возможным посещать синтоистский храм Ясукуни в Токио, являющийся настоящей «красной тряпкой» для корейцев и японцев, ибо в нем обожествляются погибшие японские солдаты. Японцы также отказываются от «проработки прошлого», умело вуалируя в своих исторических учебниках преступления против китайского населения.

Под конец же позволю привести пример из собственной практики. Работая с японцами и делая много письменных переводов, я в начале этого года получил от японского коллеги ссылку на инструкцию, исходящую от одной из организаций при японском Министерстве культуры (его полное название – Министерство образования, культуры, спорта, науки и техники Правительства Японии). Как известно, в японском языке много заимствований (так называемых «гайрайго») из западных языков, прежде всего английского[650]650

К слову, во время войны заимствования разрешались только из немецкого языка, но уже к концу войны началась самая большая с эпохи Мэйдзи волна заимствований из английского.

[Закрыть], которые давно уже вошли в плоть и кровь японского. В инструкции же содержался призыв максимально избегать гайрайго и использовать вместо них японские слова. Дело вполне благое, самих владеющих японским и испытывающих симпатию к японской культуре иностранцев подчас раздражает обилие гайрайго, использование их без какой-либо особой нужды (когда, скажем, вместо семантически нейтрального японского слова «ёбикакэ», то есть «призыв», вдруг используются также совершенно не имеющие никаких дополнительных семантических коннотаций калькированное с английского call и записанное в японской транскрипции «кору»). Но в полученной инструкции речь была о другом. Предлагалось даже самые очевидные, вошедшие во все языки мира английские слова заменять неуклюжими японскими неологизмами[651]651

Желающие могут убедиться в этом сами: http://crds.jst.go.jp/stwatcher/gairaigo.htm.

[Закрыть], составленными из нескольких иероглифов, трудными даже для самих японцев. Само по себе это напоминало уже случай с «птичьим языком» заимствований героя «Ракового корпуса» Солженицына – тот вместо «философии» использовал «любомудрие» и так далее – или же лингвистическую борьбу против англицизмов во Франции, жертвой которой пало даже слово «компьютер». Зная способность японцев «увлекаться» и доходить во всем до крайности, нельзя не увидеть в этом тревожный знак…[652]652

Тем более, что попытка эта уже не первая: «В 2002 г. об этом (ограничении гайрайго. – А.Ч.) заявил премьер-министр Коидзуми Дзюнъитиро, и по его инициативе Государственный институт японского языка даже составил список нежелательных гайрайго <…>. Н. Готлиб сопоставила этот эпизод со сходным в Государственной Думе России (2003), отметив, что российский президент в отличие от японского премьера не проявил заинтересованности в изменениях языковой нормы <…>» (Алпатов В. Япония: язык и культура. М.: Языки славянских культур, 2008. С. 101).

[Закрыть]

Будем надеяться, что и Япония и Россия хорошо изучат – возможно, даже на взаимном опыте – «правила движения» в истории тоталитарных государств и не будут в своем развитии совершать роковых «поворотов».