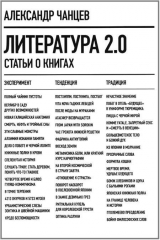

Текст книги "Литература 2.0"

Автор книги: Александр Чанцев

сообщить о нарушении

Текущая страница: 30 (всего у книги 35 страниц)

6. Из Японии в молчание[*]*

Опубликовано в: НЛО. 2007. № 87. См. блок памяти ДА. Пригова в этом номере, а также книгу: Неканонический классик: Дмитрий Александрович Пригов (1949–2007): Сб. статей и материалов. М.: НЛО, 2010.

[Закрыть]

В страсти страстею пылая

В гневе гневом одолим

Дивный образ самурая

Среди русских долин

Мне явился невозможный

Так как здесь неможет стать

Что же душу мне тревожит

Его пагубная стать?

Его облик желто-бледный

Среди мерцающих снегов

Коленопреклоненный, бедный,

Шепчущий: японский Бог!

(О книге «Только моя Япония (непридуманное)» Д. А. Пригова)[767]767

Дмитрий Александрович Пригов. Только моя Япония (непридуманное). М.: Новое литературное обозрение, 2001. 320 с.

[Закрыть]

Бесплатным развлечением было для китайских и корейских студентов, обучавшихся по обмену в японском университете, попросить учившегося с нами на одном отделении украинца Вову произнести полное его имя – Владимир Вячеславович Людвиковский. Не обязательно даже было произносить его в японской транскрипции (хотя слоговая азбука количества букв никак не уменьшала) – восторг был обеспечен и так, прикрывали смеющиеся рты ладошками даже более политкорректные японцы.

Имя Д. А. Пригова, Домитории Арэкусандоробити Пуригофу (Пригов сам приводит в книге его японское написание, радуясь ему и слегка путаясь в транскрибировании), не менее труднопроизносимое для японцев, они мужественно пишут целиком – достаточно сделать в японской поисковой интернет-системе Yahoo запрос по его фамилии, на который будет, кстати, найдено довольно много страниц – больше из современных российских писателей, кажется, только у Сорокина, Виктора Ерофеева и Акунина.

Пригов прибыл в Японию в 1999 году по приглашению Токийского университета, Фонда международных обменов и других организаций – устраивал перформансы, выступал с местными поэтами, художниками и музыкантами. Так, по впечатлениям присутствующих на концертах японцев, стихи, которые читал Пригов со сцены в сопровождении местных авангардных музыкантов, даже не особо нуждались в переводе – они и так производили на собравшихся сильное впечатление[768]768

См.: Судзуки М. Пуригофу га боку-но маэ-ни араварэта (Пригов передо мной) // Сидзин-кайги. 2000. Декабрь. С. 53–57 (http://www.human.niigata-u.ac.jp/gmasami/Poetry/prigov03.htm).

[Закрыть].

Кроме того, организаторы довольно много возили поэта по стране, показывая ему все традиционное и знаменитое и не скрывая современного, даже не очень презентабельного. Результатом этого путешествия и стала книга «Только моя Япония». «Первая моя книга прозы – „Живите в Москве“ – по жанру мемуары и „фэнтэзи“, вторая – „Только моя Япония“ – это записки путешественника. А третья будет в форме исповеди. Все три романа – это как бы испытание трех типов европейского искреннего письма – мемуаров, записок путешественника и исповеди», – говорил сам Пригов[769]769

Пригов Д., Яхонтова А. Отходы деятельности центрального фантома // НЛО. 2004. № 65. Книгу в форме исповеди Пригов так и не написал: хотя последний его роман «Катя китайская» имеет подзаголовок «чужое повествование», это рассказ о чужом сознании – русской девочки, путешествующей во время Второй мировой войны из Китая в СССР, – не «изнутри», а скорее с пограничной позиции, балансирующей между «извне» и «изнутри».

[Закрыть].

Скептиков, которые усомнились бы в том, что эта книга подходит под определение «записок путешественника», вполне могут убедить в законности определения элементы приговского текста, которые традиционно ассоциируются с этим жанром: этнографические и антропологические наблюдения, многочисленные экзотизмы, всевозможные воспоминания и фиксации ощущений. «Она (Япония. – А.Ч.) вполне обыденна и современна. Честно говоря, я не заметил у японцев особой склонности, повседневной и рутинной привязанности к традиционному. Особенно огорчило некоторое даже небрежение, прохладное равнодушие по отношению к столь любимой мной очаровательнейшей борьбе сумо. <…> Гораздо больше и чаще смотрят вялый и невысокого качества бейсбол». «Мобильниками <…> здесь снабжены практически все, разве что не уж совсем мелкие твари, типа мышей и комаров, которые по причине мелкости своего физического размера и мышечной массы не смогли бы справиться с громоздкими для них механическими устройствами». «На простенькой небольшой стоянке три-четыре регулировщика с улыбкой и чувством ответственности, стоя буквально метрах в пяти друг от друга, указывают вам место вашей парковки, впрочем трудно минуемое и без их добросовестного усердия». Все это именно то, о чем рассказывают после жизни в Японии, – а по моим наблюдениям, все это действительно так и есть.

Но все это кажется слишком простым, слишком похожим на то, какими должны быть традиционные записки путешественника, – недаром книга Пригова буквально переливается различными оттенками этого жанра, напоминая то колонки-эссе Л. Рубинштейна («…а что японцы? – они и есть японцы. Не хуже и не лучше, а такие, какими и должны быть японцы»), то остроумно-парадоксальные эскизы А. Гениса (который встречается Пригову именно в Японии и совершенно справедливо замечает, что по-английски с японцами говорить смысла мало – потому что, как ни странно, мало кто в Японии, кроме интеллектуалов, знает английский язык хорошо), то описания японских кладбищ и смертей у Акунина-Чхартишвили («Кладбищенские истории» и «Писатель и самоубийство»). Больше же всего перекличек у этой книги, пожалуй, с прозой В. Сорокина, которому Пригов рассказал об особенностях японского кремирования и который в ответ поведал об эстетически радикальных модницах (попутно занимающихся и проституцией) из числа японских школьниц-когяру[770]770

У Пригова, впрочем, используется неточная транслитерация «кагяру».

[Закрыть].

«Концептуалистских» ходов в духе прозы Сорокина в этой книге действительно много. Например, Сорокин в ранних рассказах постоянно обыгрывал традиционные советские реалии, разрушая их и переосмысляя в ходе концептуалистской деконструкции. У Пригова рассказ об упражнениях сумоистов переходит в описание того, как те медитируют, поднимая и опуская свою кожу до пола; тот факт, что японцы почти не пахнут потом, объясняется тем, что они регулярно меняют кожу; а наличие под Фудзи огромного общественного туалета объясняется тоже весьма логично – во-первых, невыдуманной любовью японцев к туалетам (вспомним посвященные им страницы в знаменитом эссе Танидзаки о традиционной японской эстетике «Похвала тени»), во-вторых, буквально некуда было девать деньги во время экономического бума… Но при всей культурологической фундированности этого фрагмента он, конечно, представляет собой полную фикцию – никакого туалета под Фудзи нет.

Текст, очень часто крайне плавно переходящий в такие «отступления» (поданные, отметим, настолько серьезно, «на голубом глазу», что в них если не веришь, то сильно затрудняешься – где именно надо провести границу между «травелогом» и мистификацией), обнаруживает постоянную тенденцию к еще одному смещению. Пригов постоянно обращается к друзьям своего детства, «пацанам» из своего двора, и ведет с ними диалог, им, кажется, все и рассказывая: даже описанная им война с пикирующими в парке японскими воронами оборачивается местью за всех погибших в детстве и юности приятелей. В этом «схлопывании времени» содержится не только отсылка к первому из трилогии, мемуарному роману Пригова и уж точно не банальное ностальгирование, которое разыгрывает Пригов: «А я к себе [маленькому] склоняюсь нежнее, треплю по кудлатой головке и дрожащим от волнения и узнавания голосом бормочу в слезах: Счастливчик! Это ты! Ты еще не ведаешь!» Нет, мнимое ностальгирование, как и обещания рассказать всю правду («А вот до Японии из нашего двора добрались пока немногие. Немногие. Я первый добрался. Но я не подведу…»), не отвлекаться, быть объективным, рассказать множество подробностей, – та же игра, то же «кричание кикиморой», которым когда-то прославился Пригов.

Цель его та же, что и у раннего Сорокина: как тот в свое время деконструировал советский миф, так Пригов деконструирует японский миф русской литературы, расправляется со сложившимся на протяжении двух веков (от И. Гончарова – через Б. Пильняка – до Вс. Овчинникова) каноном восторженно-идеализированного описания Японии, пусть и приправленного – в случае советских журналистов – порцией ритуальной критики капитализма. Такой жест деконструкции ценен не только сам по себе, но и тем, что был действительно первым среди отечественных произведений о Японии.

Кажется, именно Пригов открыл дорогу появившимся позже, уже в недавние годы, произведениям о Японии, которые можно было бы охарактеризовать как непочтительные, – например, «Жапоналия» Д. Бандуры, А. Фесюна и А. Федоренко (2004)[771]771

В 2007 году в «Вагриусе» вышел развернутый и осовремененный вариант их книги – «Записки на манжетах кимоно».

[Закрыть] (этакие занимательные «этнографические мемуары»), «Японские ночи» И. Курая (2005) (роман, в котором выведенный под прозрачным псевдонимом русский писатель-авангардист совокупляется в Японии с обезьяной[772]772

См. главу «From Japan with Sorokin».

[Закрыть]), «Записки гайдзина» В. Смоленского, «Годзюон» Н. Гладковой (бесхитростное женское повествование о японском быте) и многое другое[773]773

См. главу «Японская книжная полка».

[Закрыть].

С другой, не литературной, а бытовой стороны, но практически одновременно с Приговым к деконструкции японского мифа пришли Вадим Смоленский и Дмитрий Коваленин, работавшие в Японии в 1990-е годы и погруженные в самую «гущу» общества – так, Коваленин был портовым переводчиком. Вместе они создали сайт sushi.ru, где с 1998 года стали появляться «инсайдерские» байки об этой стране. Собственно, сочинение Курая или «Жапоналия» могут рассматриваться как результат совмещенного влияния этих «инсайдеров» и Пригова – или, во всяком случае, во многом обязанного Пригову концептуалистского стиля деконструкции мифов о той или иной культуре. Правда, здесь уместнее было бы не называние этих книг, а рассказ о том, как продолжилась приговская работа по переосмыслению японского, дальневосточного и, совсем шире, заграничного мифа в современной литературе со знаком плюс, – но, если не считать романа Леонида Костюкова «Великая страна», который повествует все же о вымышленной Америке, а не о Японии или Китае, примеров такого продолжения мне на ум не приходит, что является темой уже для другого разговора…

Избавление от ненужного априорного пиетета перед японской культурой у Пригова сродни своеобразной расчистке места или, точнее, «выключению» хора восторженных голосов. Недаром одной из главных тем в книге становится тишина – то есть потенциальная возможность новых голосов. Так, путешественнику рассказчик рекомендует расспрашивать у местных о стране «неслышно», пишет о пустоте и тишине, царивших в дзенском храме, несмотря на длившееся там застолье с настоятелем, призывает уходить во «внутреннюю Японию» – «еще глубже, в самую глубину, как в молчание». Добравшись же в своем повествовании до конца пребывания в Японии, восклицает à la Гамлет: «дальше – тишина».

Выражение «внутренняя Япония» в романе Пригова, безусловно, является отсылкой к расхожему в последнее время выражению «внутренняя Монголия» из романа В. Пелевина «Чапаев и Пустота». У Пелевина под ним подразумевается некое сокрытое, мистическое пространство духовного мира[774]774

«Внутренняя Монголия называется так не потому, что она внутри Монголии. Она внутри того, кто видит пустоту, хотя само слово „внутри“ здесь совершенно не подходит. И никакая это на самом деле не Монголия, просто так говорят. Было бы глупей всего пытаться описать вам, что это такое. Поверьте мне на слово хотя бы в одном, очень стоит стремиться туда всю жизнь», – говорит барон Юнгерн (Пелевин В. Чапаев и Пустота. М.: Вагриус, 1996. С. 282). Новомодные увлечения экзотическими землями типа Внутренней Монголии или Тибета имеют глубокие корни – Тибетом, как и Индией, в схожем ключе увлекался еще Н. Клюев.

[Закрыть], а отнюдь не провинция Китая под названием Внутренняя Монголия (Халха). Но если Пелевин не без иронии (в самом выражении проявляется его любовь к каламбурам и омонимам) фиксировал уже давно имевшуюся традицию локализации в некой восточной стране «места силы», идущую от романа «Утерянный горизонт» Дж. Хилтона с его волшебной страной Шангри-Ла (в Европе) и от существующего в определенных кругах последователей культа работ Рериха и Блаватской, а также фигуры барона Унгерна (в нашей стране) и Гурджиева, то Пригов скорее деконструирует этот тип высказывания, лишая его – за счет того же иронически «непочтительного» подхода к Японии – флера «мистичности» и даже, возможно, неявно апеллируя к «простоте» дзенских практик.

Избавляясь от мифа об экзотической и повсеместно прекрасной Японии, Пригов, по сути, не только освобождал место для новой, объективной прозы об этой стране, но и творил такую прозу в своей нарочито субъективной игре – обосновывая право этой прозы на существование в данном дискурсе, – подобно тому, как когда-то освобождал в завалах, созданных советским искусством, место для своих стихов, живописи и перформансов. Которые уже сами стали мифом.

Без этого мифа сейчас – совсем другая тишина…

7. Прозрачные слова[*]*

Опубликовано в: Новый мир. 2008. № 4.

[Закрыть]

Как люди, получившие страшный урок, могли вновь – часто на протяжении одной жизни – вступить в войну, через двадцать один год после Первой мировой? Стоит задуматься, сколь восхитительно было чувство первобытного братства в окопной грязи Соммы или Карсо – своего рода предвестие подлинной человечности. Можно ли было отказаться от соблазнительной надежды, что это предвестие сбудется после того, как на земле воцарится мир?

Мир – вот что самое сложное.

Алессандро Барикко. Такая история

(О книге «Годы оккупации (апрель 1945 – декабрь 1948)» Э. Юнгера)[776]776

Эрнст Юнгер. Годы оккупации (апрель 1945 – декабрь 1948) / Пер. с нем. И. Стребловой. СПб.: Владимир Даль, 2007. 367 с.

[Закрыть]

В любой стране, если присмотреться, есть фигуры, которые, будучи значимыми и уважаемыми в большинстве других стран соответствующей ойкумены, именно в этой стране «не пошли», остались на периферии интеллектуального внимания. К таким фигурам в области философии, как мне кажется, у нас относятся Э. Чоран, Э. Левинас и Э. Юнгер. Так, если, скажем, Фуко, Деррида и Бодрийяра постоянно переводят, проводят конференции по их творчеству, их имена – пусть и на уровне тех же симулякров или в печальном разделе некрологов – мелькают в прессе, то много ли, например, рецензий вы видели на последний перевод Чорана «Признания и проклятия»? Понятно, что раньше Юнгера не переводили из-за имиджа «фашиста» и «милитариста», но ведь и сейчас, спустя семь лет после публикации перевода «В стальных грозах», само это название вряд ли на слуху у широкого читателя, тогда как в Европе эта книга о Первой мировой войне так же значима, как книги Э.-М. Ремарка и Э. Хемингуэя. Или если привести чуть более экзотический пример, то можно вспомнить книгу Э. Лимонова «Священные монстры», в которой собраны эссе о так или иначе повлиявших на мировоззрение этого «ультра» культурных персонажах: вполне ожидаемо, согласитесь, было бы увидеть среди имен Гитлера, Селина, Муссолини, Эволы идеолога «консервативной революции» Юнгера…

Все это, заметим, тем более странно, что за последние годы не только была переведена большая часть самых важных из многотомного наследия Юнгера произведений – собрание дневниковых записей «В стальных грозах», «Излучения», сборник эссе «Сердце искателя приключений», философские сочинения «Рабочий. Господство и гештальт», «Тотальная мобилизация», «О боли», утопический роман «Гелиополь»[777]777

После написания рецензии вышли и новые переводы Юнгера – «Сады и дороги» (М.: Ad Marginem, 2008), «Ривароль» (СПб.: Владимир Даль, 2008), «Националистическая революция» (М.: Скименъ, 2008), «На мраморных утесах» (М.: Ad Marginem Пресс, 2009) и «Рискующее сердце» (СПб.: Владимир Даль, 2010). Впрочем, перевод интересного философа, прекрасного стилиста и в полной мёре классика у некоторых вызывает раздражение и желание чуть ли не запретить издавать Юнгера. См.: «На самом деле, вся эта эпопея с выходящими от раза к разу книгами идеологов Третьего Рейха уже начинает вызывать не столько раздражение или праведный гнев, сколько банальное удивление. Не далее как прошедшей весной разразился крупный скандал, когда на полученный со стороны государства грант, одно из издательств выпустило книгу, мягко говоря, не однозначную – работу одного из „интеллектуальных“ провозвестников нацизма Эрнста Юнгера» (Ветерков В. Рец. на книгу // Актуальные комментарии. 2009. 29 декабря (http://actualcomments.ru/book/383/)).

[Закрыть], но и, кроме подробных предисловий к упомянутым переводам А. Михайловского и Ю. Солонина, были опубликованы работы непосредственно о Юнгере – «Миф о модерне: поэтическая философия Эрнста Юнгера» П. Козловски[778]778

См. содержательную рецензию на эту работу: Хайдарова Г. Модерн – экранизация мифа // НЛО. 2004. № 68.

[Закрыть] (М.: Республика, 2002), «„Рабочий“ в творчестве Эрнста Юнгера» Ю. Эволы (СПб.: Наука; Владимир Даль, 2005), а также сборник «Судьбы нигилизма» (СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета, 2006), в котором, кроме перевода эссе Юнгера «Через линию», содержатся отклик Хайдеггера на это сочинение и работы современных немецких философов о полемике двух мыслителей.

Из уже написанного ясен если не калибр, то разносторонность личности Эрнста Юнгера. Тот же Козловски сравнивал Юнгера с Гёте, в нашей же стране едва ли не корректнее звучит сравнение с Гумилевым. Родился в 1895 году, брат – Фридрих Георг, философ классического толка. Невзрачные успехи в школе, запойное чтение, при первой возможности сбегает в Африку, которой бредил, в Алжир, записавшись в Иностранный легион, откуда Юнгера вытаскивает отец. Он возвращается к учебе, но тут начинается Первая мировая, и Эрнст одним из первых записывается добровольцем. На пари Юнгер мог бы обойти Гумилева с его двумя «Георгиями» – четырнадцать (в предисловии к «Годам оккупации» говорится даже о восемнадцати) ранений, постоянные повышения и награды, среди которых высшая в Германии – «Pour le Mérite». И посреди всего этого, на коленке, в окопах, – дневники, которые он будет вести всю жизнь и из которых получилась, например, книга «В стальных грозах», книга о блеске мужества, подвига и братства, а также о боли войны, принесшая первую славу и выдержавшая баснословное количество изданий.

Служба в армии после войны, учеба в Лейпцигском университете (философия и зоология – Юнгер раньше Набокова начал собирать насекомых, а растения в своем огороде, зверюшек в лесу и пейзажи описывал, как Тургенев и Бианки, вместе взятые). Его философские книги, тот же «Рабочий», стали той шинелью, из которой если не вышел, то, во всяком случае, фасон которой тщательно изучил Хайдеггер, а названия его публицистических работ того периода говорят сами за себя – «Революция и Идея», «Огонь и кровь». Да, Юнгер, певец мужского дела войны, героя, сильного государства и нации, восторженно приветствовал нацистов и Гитлера. Но так же быстро отстранился от них, уйдя во внутреннюю эмиграцию и при этом позволяя себе публично оскорблять Геббельса, – от репрессий и смерти его спасло только то, что его книгами зачитывался сам Гитлер. От службы, впрочем, Юнгер не бежал никогда – на этот раз война забрасывает его в Париж, где Юнгер эстетствует донельзя, не вылезая из букинистических, музеев и кафе, в которых проводит время с Пикассо, Селином, Монтерланом, Дрие ля Рошелем, Мораном и другими (об этом книга его дневников того времени – «Излучения»). И, кстати, спасает от разрушения и разграбления многие церкви и музеи.

За этот период передышки судьба предъявила суровый счет: на войне гибнет сын Юнгера, самого его увольняют из армии за близость к кругу заговорщиков фон Штауффенберга. А после войны ему, этому аристократу духа, miles gloriosus[779]779

Прославленный воин (лат.).

[Закрыть] и патриоту, приходится жить на оккупированных союзниками территориях, терпеть все непотребства победивших (об этом как раз «Годы оккупации»), И еще одна сложность: в период всеобщего германского покаяния Юнгеру ничего не стоило хотя бы формально поучаствовать в денацификации. Но, будто следуя завету «Если тебе дадут линованную бумагу, пиши поперек» (эпиграф из Хименеса к «Фаренгейту» Р. Брэдбери), Юнгер и не подумал поставить пару своих подписей. «Не спорю, что я на стороне побежденных. Исход войны тоже ничего бы в этом не изменил», – пишет он в своей книге. Итог – чудом, как и во время войны, избежал тюрьмы и до 1950 года не мог издаваться в Германии. Впрочем, писать трудоголику Юнгеру никто не запрещал: «Нынешние условия лишний раз демонстрируют нам превосходство подлинного труда: крестьянин может работать как обычно, то же и писатель, а вот тот, кто зависит от бюрократии, электростанции или других распределяющих инстанций, – нет»[780]780

Ср. с задокументированным биографом высказыванием Р. Вальзера об итогах войны: «Быть может, у этих ужасов есть и хорошая сторона – они возвращают городское население к более непосредственной, естественной жизни. Сколько затхлого прошлого накопилось в городах за эти столетия! Немцам, кстати, не повредит, если они опять окажутся под иностранным игом» (Зеелиг К. Прогулки с Робертом Вальзером / Пер. с нем. В. Седельника // Иностранная литература. 2007. № 7. С. 222).

[Закрыть]. Эссе, романы, философские работы, дневники – последнее собрание сочинений Юнгера насчитывает восемнадцать томов (плюс приложения), которые можно читать, даже опуская смысл, ради одного стиля. Впрочем, не говоря о непосредственно философских текстах, достаточно сказать, что о симулякрах Юнгер писал до Ж. Бодрийяра, опыты с LSD описал до Т. Лири, а систему космической навигации а-ля GPS и мобильную связь предсказал еще в «Гелиополе» (1949). Как и полагается пророку, дожил Юнгер до мафусаиловых лет (чуть не дотянул до 103 лет, умерев в 1988 году), под конец жизни принимал у себя писателей (в том числе и своего поклонника Борхеса) и президентов, а некрологи «фашисту» и «консервативному революционеру»[781]781

См., кстати, о возникновении «нового немецкого консерватизма» в Германии буквально в последние годы из-за отсутствия «в гедонистическом немецком обществе <…> объединяющих ценностей. Не абстрактных понятий вроде прав человека и свободы движения капитала, а тех старых, кажущихся сегодня пошлыми и чуть ли не неприличными ценностей, которые создавали основу немецкой нации и сто, и двести лет назад, – семьи, уважения к старшим и самоценности труда» (Сумленый С. Консервируя будущее// Русский репортер. 2007. 20 сентября. № 16. С. 60 (http://www.expert.ru/printissues/russian_reporter/2007/16/konserviruya_buduschee/)).

[Закрыть] опубликовали самые демократичные издания Германии.

«Приближалась европейская война, т. е. вторая мировая война на веку одного поколения. Еще оставалось время поразмыслить о тех изменениях, к которым может привести вторая мировая война. Человеческая мысль еще могла вести борьбу с новой бойней и достичь понимания, которое положит конец существованию поджигателей войны. Трудно было сохранить спокойствие и ясность мысли тем, кто знал об этом»[782]782

Райх В. Психология масс и фашизм / Пер. с нем. Ю. Донец. СПб.: Университетская книга, 1997. С. 213.

[Закрыть], – писал Райх о преддверии войны, Юнгер же пишет о годах сразу после войны, но все равно доминантной интонацией у него становится именно спокойствие и ясность. «Годы оккупации» – это вообще настоящий подвиг стоицизма, подлинно военной выдержки, блестящего философского спокойствия. Юнгер, этакий Марк Аврелий XX века, будто прямо перед нами снял военную форму, тщательно расправив, повесил в шкаф, достал скромную одежду, подходящую одновременно для кабинетного ученого и огородника, и сел писать дневник. Потому что книга – берем вторую страницу – строится так: «Ночь прошла без происшествий. Наутро в саду распустилась вишня. Американцы ходят по домам с обысками».

Юнгер не перестает воспевать труд, описываемое же время – «суматоха, при которой ты оказываешься только в роли объекта». Он не хочет быть объектом, он делает свою единственную работу – фиксацию происходящего, которая на определенном этапе заменяет для него рефлексию над происходящим, а затем становится этой самой рефлексией. В соответствии с фразой героя фильма Вендерса «С течением времени»: «Я и есть мои истории» – Юнгер пишет буквально ни о чем и обо всем. О Библии, эротике, строении цветка примулы, прогрессе, Гитлере, способах заготовки торфа, деле Дрейфуса, простых числах, способах самоубийства, Клаузевице, ботанике…

Так и проходят эти дневниковые, отнюдь не странные, а обычные дни: «А вообще это был прекрасный весенний день. Оглядываясь назад, я, кажется, замечаю, что в периоды анархии я не только бывал в особенно светлом расположении духа, но мне тогда даже лучше работалось. Вероятно, я это очень рано понял и знал еще с детства, оттуда, как видно, и тоска по девственным лесам. В такие времена исчезает чудовищный груз, атмосферное давление цивилизации. Жизнь делается опаснее, но зато и проще. Мысли делаются неприкрашенными. Жизнь становится богаче <…>». И действительно ведь: «В углу кладбища вновь вспыхнули огненные лилии. Они делают зримой прохладность тени, словно зажглась свеча. Предгрозовая духота. В саду в дуплистом пне старой акации живет муравьиный народец. Сегодня у них была свадьба <…>».

То, как Юнгер описывает это богатство жизни («Жизнь как чудо» – Э. Кустурица, кстати, снял этот свой фильм также о войне и послевоенном), показывает, что это даже не смирение – да и откуда бы оно у этого немецкого самурая? – а что-то большее, какое-то досель неизвестное человеческое чувство. Или просто что-то библейское, забытое в канонаде войны: «Цветут сирень и ландыши. Эти цветы и пылающее сердце украшают портрет сына; сегодня ему бы исполнилось девятнадцать лет. В 119-м псалме, манифесте праведной жизни, я вычитал прекрасный стих: „Странник я на земле, не скрывай от меня заповедей Твоих… Оживи меня по слову Твоему“. В этом смысле смерть – величайшее научение, какое мы только можем получить, и тогда мы перестаем быть странниками. Мы вступаем в свои владения».

Певец войны и силы оборачивается тончайшим меланхолическим натуралистом, коллекционирующим цветочки Франциска Ассизского – будто Г. Газданов становится И. Шмелевым. Нет, в книге есть рассуждения о феномене Гитлера (Юнгер сравнивает его с Чаплином – не только внешне, но скорее по воздействию на массы[783]783

Что не так уж неожиданно. Ср.: «Современники часто сравнивали Гитлера с актером из-за того, что он изучал свои жесты на фотографиях и отрабатывал позы перед зеркалом. Подобно звезде немного кино, Гитлер яростно жестикулировал и гримасничал» (Кунц К. Совесть нацистов / Пер. с англ. А. Антипенко. М.: Ладомир, 2007. С. 39).

[Закрыть]), есть философствования (разбор восприятия «Рабочего»), рассуждения о прочитанном (разбирая на одной странице Тертуллиана, Флобера и Ф. Купера, Юнгер больше всего пишет о последнем, но в этом нет никакой позы), есть воспоминания (о близком друге Э. Никише), есть, конечно, и о войне.

Дом Юнгера оказался в американской зоне влияния – случались грабежи и инциденты, но в целом повезло, все было более или менее спокойно. Гораздо страшнее были слухи о происходящем на оккупированных советскими войсками землях – казалось, что изнасилования и грабежи приняли массовый характер. «„Меня изнасиловали пять раз, прежде чем я перебралась через Эльбу“. На что один из мужчин, производивший впечатление гимназического учителя или чиновника средней руки, откликнулся: „Мою жену трижды изнасиловали, прежде чем я ее потерял“. Эта беседа привела меня в ужас, причем не столько своим содержанием, сколько тем спокойствием, с каким все это говорилось. У меня было такое впечатление, словно я сижу за столом среди умерших духов, повествующих о том, что они пережили при жизни».

Это, пожалуй, один из нескольких случаев, когда Юнгер утрачивает спокойствие (кроме этого он признается, что у него заболела голова при известии о сброшенной на Японию атомной бомбе, а еще называет бандитом Эренбурга за его призыв не щадить даже немецкого ребенка во чреве матери). Но обвинений не будет и на этот раз: «Если я говорю в моих записях: русские, американцы, поляки, немцы, французы, – то это следует понимать так же, как перечисление фигур в описании шахматной партии. Любая из них может быть как белой, так и черной. <…> Каждая нация несет в себе все возможности, свойственные человеческому характеру».

Юнгер в этой вещи никак не соответствует своему имиджу мизантропа, но вот максималиста – пожалуй: когда он пишет, что «число пострадавших не имеет значения», то имеет в виду – как ему приходится объяснять, – что страдания одного выражают саму идею страдания не хуже, чем страдания миллионов. И так же, начав с обвинения собственной страны («…печально было слышать, как эти молодые люди с хорошими лицами повторяют банальности, которые им вбило в голову радио, но, возможно, тридцать лет назад и я бы так думал. Сколько же веры и самоотверженности тут растрачено зря, брошено на оборону безнадежных позиций, загублено в смертельных котлах <…>»), он распространяет его на все человечество. Так, «степень свободы неизбежно продолжает уменьшаться: я говорю о свободе во всем мире», а «они» – вне национальной принадлежности, он вообще называет их «карликами» – «они» обладают «невероятной ясностью и отчетливостью зрения во всем, что относится к области механических причин; жалкие, недоразвитые уродцы, близорукие во всем, что касается красоты и любви».

«Разумеется, он подходит к вопросу с позиций эстетика, а не политика», – пишет Юнгер, имея, возможно, в виду себя. Штудирует Библию, спасается живописью от меланхолии, описывает цветение буквально каждого растения в саду, походя произносит парочку пророчеств (что атомная бомба не допустит следующей мировой войны, что национальные государства уступят место наднациональным объединениям)… Будь это все эскапизмом, это было бы психологически объяснимо, но все равно подспудно раздражало бы. В случае Юнгера же мы имеем, думается, дело с неким тайным, но невероятно мужественным служением. Недаром этот эстет-воин еще в 1929 году писал: «Мне кажется, за последние годы я кое-чему научился, овладев в языке приемом, который позволяет высветить слово и сделать его прозрачным. Именно он лучше всего годится для того, чтобы устранить некий разлад, нередко овладевающий нами, – разлад между поверхностью и глубиной жизни»[784]784

Юнгер Э. Сердце искателя приключений. Фигуры и каприччо / Пер. с нем. А. Михайловского. М.: Ad Marginem, 2004. С. 12.

[Закрыть]. Годы после войны добавили Юнгеру работы по устранению разлада…