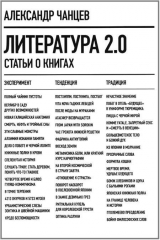

Текст книги "Литература 2.0"

Автор книги: Александр Чанцев

сообщить о нарушении

Текущая страница: 34 (всего у книги 35 страниц)

Кэндзи Миядзава. Звезда козодоя

Пер. с яп. Е. Рябовой. СПб.: Гиперион, 2009. 376 с.

Миядзава, неизвестный и не переводившийся у нас, действительно один из самых любимых японских авторов – его строчки (однозначно отнести их к прозе или поэзии сложно, скорее, это притчи, сказки) «Устоять перед дождем, / Устоять перед ветром…» знает буквально каждый японец, как, например, «Мы в ответе за тех, кого приручили».

При этом любят не только его книги – «святой Кэндзи», как его называли, разве что официально не причислен к лику святых. Родившийся в далекой и бедной префектуре Иватэ, Миядзава много болел в детстве – не от этого ли чувство эфемерности всего сущего? Рано начались и столкновения с отцом-ростовщиком – адепт буддийской школы Нитирэн, Миядзава был очень религиозен в жизни (правда, откровенно религиозных сочинений, как, например, у Кодзиро Сэридзавы, приверженца учения Тэнри, чьи «Книга о Боге», «Книга о Человеке» и «Книга о Небе» недавно вышли на русском в великолепном переводе Т. Л. Соколовой-Делюсиной, у него нет). Учитель, агроном, он закончил жизнь, помогая крестьянам – обучал их, помогал из своих средств (и иногда был чуть ли не бит за свое бескорыстие – не все из его прогрессивных методов давали богатый урожай). Женат не был, умер от туберкулеза в 37 лет. Выпустил две книги за собственный счет – другие рукописи нашли друзья после смерти у него дома, как и у Кэнко-хоси. При этом был действительно светлым человеком, без тени гордыни наставника.

Эсперантист и пацифист, больше всего он напоминает мне отечественных подвижников-космистов рубежа двух прошлых веков, «одухотворенных людей» вроде Н. Федорова, В. Вернадского или К. Циолковского. «Сокровенный человек» Миядзава, в отрепьях скитавшийся по стране, чтобы обучить крестьян в глубинке новым способам мелиорации, это действительно такой японский Андрей Платонов. Потому что во многих своих сказках-притчах он, как и на своих уроках, старается чему-то обучить. Он говорит о том, какие преимущества приносит использование в хозяйстве электричества, излагает азы астрономии и минералогии, мечтает о том, что в светлом будущем исчезнут лавочники. И, в духе идей Федорова о «действии взрывчатых веществ на атмосферические явления», предлагает некий хитрый проект изменения течения реки, почти как в «Джане», правда, с помощью вулканических выбросов (вулканы с их энергией он, к слову, любил так же, как Платонов свои паровозы)…

Впрочем, научно-социальным прожектерством Миядзава не ограничивается, есть и более глубокий пласт. В своих сказках он подводит к мысли, что убивать на охоте зверей плохо, нельзя обманывать и красть. Когда Миядзава пишет, что «мы должны делать то, что должны и можем», что гораздо лучше умереть самому, чем причинить хоть малейший вред ближнему, и что «кимоно и клецки – этого недостаточно! Хочется сделать еще что-то очень, очень хорошее. Такое хорошее, чтобы от радости леший заплакал, закрутился на месте, а потом подпрыгнул аж до неба», вспоминаются уже притчи Толстого.

Впрочем, меньше всего у Миядзавы прямолинейного морализаторства последнего – дело не только в причудливом ходе мысли (только под конец рассказа о добродушной вулканической бомбе, над которой насмехались мох и дерево, понимаешь, что разговор был о смирении ради пользы людям), но и в абсолютно безумной фантазии, ближайший аналог которой, возможно, лучшие фильмы Хаяо Миядзаки (недаром и Миядзаву полюбили кинематографисты).

Грустные (после смерти деревенского дурачка осталась прекрасная криптомериевая роща), смешные (лисята в своей школе изучают скелет курицы и белковую ценность ее мяса), страшные (дети замерзают в снегах, а потом дьявол с красными глазами ведет их по острым, как бритва, камням через долины ада), о смерти (самая известная его вещь «Ночь в поезде на Серебряной реке» по сюжету напоминает «Путешествие Голубой стрелы» Дж. Родари, только едет по Млечному Пути тут умерший мальчик[819]819

Миядзава до конца жизни вспоминал рано умершую младшую сестру Тосико – поэтому, возможно, так часто в его рассказах умирают дети.

[Закрыть]) и благости жизни («Не бойтесь ничего. Ваши грехи ничтожны рядом с силой добродетели, переполняющей этот мир, – как ничтожны по сравнению с солнцем капли росы на колючках травы. Вам нечего бояться»), сказки Миядзаки поражают воображение. Ветер сидит за партой, мальчик в стеклянном пальто летит по небу, кошки-клерки плетут интриги, дубы проводят конкурс песен, черные ноги ходят по небу, горный леший закусывает солнечными конфетами… «Ну, а я услышал этот рассказ от прозрачного осеннего ветра. Это было на закате солнца, в поросшем мхом поле» – тут уж Миядзаве веришь на слово.

У хорошего перевода книги есть и одно дополнительное достоинство – так называемые ономатопоэтические наречия, то есть звукоподражательные слова, которыми так богат японский, переводчица Е. Рябова не пытается перевести на русский (это и невозможно), а оставляет как есть. «Трава нагибалась, шептала „пати-пати“, шелестела „сара-сара“»…

Харуки Мураками. Ничья на карусели

Пер. с яп. Ю. Чинаревой. М.: Эксмо; СПб.: Домино, 2009. 160 с.

Сборник рассказов, на четвертой сторонке книги почему-то названный «новым» (хотя на японском книга выходила еще в середине 80-х и, кстати, содержала больше рассказов), Харуки Мураками, там же гордо именуемого «абсолютным мастером слова и легендой современной литературы». Рекламных славословий еще много, но есть там и зерно истины – «…уникальность его таланта состоит в том, что его мировая известность даже выше, чем та невероятная популярность, которую он снискал у себя на родине, в Японии». Действительно, Мураками – автор, безусловно, талантливый и популярный, но отнюдь не абсолютный кумир японцев и вообще скорее «экспортный вариант».

Мураками, надо сказать, стандарту качества поставляемой на экспорт продукции соответствует полностью – за исключением своих нон-фикшн (книги о любимых джазменах и книги интервью с жертвами «Аум Синрикё») и мрачной, апокалиптической вещи а-ля Кэндзабуро Оэ «Хроники заводной птицы» – на стилистические или какие-либо иные эксперименты не решался. Так и в этих рассказах. Впрочем, в своем предисловии к сборнику – из 150 страниц! – он затянуто и выспренно утверждает, что это не рассказы, а чуть ли не новый жанр, некие зарисовки, услышанные от знакомых истории, он же любит слушать других, а не говорить сам…

Это и так ясно: во всех без исключения девяти рассказах более или менее отдаленные знакомые или случайно встреченные люди вдруг начинают излагать рассказчику по имени Мураками какие-то самые интимные истории, трагические или странные случаи (зная скрытность японцев, верится с трудом). Мураками же – видимо, памятуя о работе за стойкой собственного джаз-кафе, когда он и начал писать, – из раза в раз реагирует глубокомысленными «Ну, да», «Пожалуй» и «Все может быть».

Это прием интервьюера, «разводка» человека на рассказ о себе? Но ему действительно нечего сказать – «Мое „ну да“ вовсе не обязательно означает, что я согласен с этим высказыванием. Просто готов признать существование такого взгляда на вещи». А если герой и высказывается, то звучит: «Главное – это любовь и понимание», «Смерть – особое событие». Ему не только нечего сказать, но и собеседники по большей части неинтересны – он с трудом вспоминает их, использует, чтобы дождаться окончания дождя («Укрытие от дождя») или возвращения жены из магазина («Ледерхозен»).

Впрочем, его можно понять – люди эти с их проблемами действительно неинтересны. Ироничный английский эксцентрик Дж. Кокер пел, как он ненавидит common people, обычных людей. Но у Мураками это даже не люди, а архетипы современных невротиков. Девушка пережила мучительный развод родителей – и сама стала сильной личностью, но замуж выйти не может; девушку уволили, она рассталась с любовником – и пустилась во все тяжкие, но в итоге преодолела кризис; герой понял, что прожил половину жизни, и начал страдать от кризиса среднего возраста; и т. д., и т. п. Нет, это даже не архетипы, а, скорее, target groups – типические случаи для тех, кто и читает Мураками. Довольно точно, надо признаться, откалиброванные для нужд потребителя – все женщины, как на подбор, сильные и незамужние, а мужчины «ходят налево», рыдают и инфантильны донельзя (все это повторяет то, о чем бьют тревогу японские социологи в газетах и на ТВ, – японские женщины уж слишком прониклись западным феминизмом, не хотят выходить замуж и рожать детей, а мужчины не желают быть опорой семьи и соответствовать своей гендерной роли).

Для них и их западных аналогов и пишет Мураками – без нюансов, языка, деталей, будто из раза в раз повторяя – да, согласен – профессионально и «с чувством» заученную джазовую меланхолическую мелодию. Чуть разбавляя мистикой – куда без нее, после его загадочных овец читатели требуют еще. И необременительной философией, в духе того же Вербера.

Кстати, корень «кайтэн», составляющий слово «карусель», чаще всего звучит в другом слове – «кайтэн-дзуси», то есть ресторан «конвейерных суси», когда посетители сидят вокруг круглой стойки, а перед ними на механической ленте проезжают разные суси «на любой вкус». Есть такие заведения и в Москве. Надо ли говорить, что заведение это уровня средненького общепита и может скоро приесться даже самым большим любителям всего японского?

Мураками пишет о важнейших изменениях современной жизни – атомарности, безразличии, утрате традиционного уклада, – полностью с ними соглашаясь, будто изнутри их. Но то, что со своим блеклым, космополитичным письмом он объявляется японским писателем № 1, – это действительно печально…

12. На границе человека и истории[*]*

Опубликовано в: НЛО. 2009. № 97.

[Закрыть]

Владимир. Выходит, это не самое страшное.

Эстрагон. Что?

Владимир. Думать о чем-то конкретном.

Сэмюэль Беккет. В ожидании Годо

(О «Журавлях и карликах» Л. Юзефовича)[821]821

Леонид Юзефович. Журавли и карлики. М.: ACT; Астрель, 2009. 477 с.

[Закрыть]

Необычность нового романа Л. Юзефовича бросается в глаза. Писатель, известный произведениями на историческую тему – будь то ретродетективы про сыщика Ивана Путилина или повесть «Казароза», документальная книга «Самодержец пустыни» или сценарий сериала «Гибель империи», – впервые, кажется, обращается к современности. Созданная им картина недавнего прошлого оказалась столь неожиданно пристальной, что впору говорить о том, что начало российских 1990-х впервые – наконец-то – оказалось предметом эпического изображения, «зарифмованного» с образами других стран и эпох.

В романе – три основных героя и связанных с ними хронотопа. В Москве 1993 года обаятельный пройдоха Жохов, настоящий пикаро и трикстер (его ближайший родственник в новой российской литературе – пожалуй, Евграф Мальчик из «Американской дырки» П. Крусанова; прямым прототипом этого персонажа, по собственному признанию Крусанова, стал Сергей Курехин), пытается сколотить состояние, попутно скрывается от кредиторов-кавказцев в России и Монголии и крутит на зимней даче роман с живущей там Катей. Его приятель историк Шубин[822]822

К слову, существует реальный историк Александр Шубин, одна из книг которого опубликована в издательстве «НЛО» (Шубин А. Социализм: золотой век теории. М., 2008), – у Шубина в романе имя ни разу не называется.

[Закрыть], интеллигент, оставшийся не у дел и обреченный по логике истории чуть ли не на вымирание, пишет в те дни для каких-то подозрительных журналов историю про самозванца Тимофея Анкудинова, а в наши дни путешествует по любимой Юзефовичем и неоднократно им описанной Монголии. Авантюрист и поэт Тимофей Анкудинов, выдававший себя за царевича Ивана Васильевича, сына Василия Шуйского (реальное историческое лицо), где только не побывал – у казаков, у турок, при многих европейских дворах, – меняя личины и ведя двойную, а то и тройную игру.

Постоянное бегство и череда превращений как Жохова, так и Анкудинова выдают в них «принадлежность к классу» трикстеров. «…Мастер превращений… может принять любой образ, какой только ему захочется, будь то образ зверя, духа животного или духа умершего. <…> Его власть основана на бесчисленных, доступных ему превращениях. Он поражает исчезновениями, нападает неожиданно, позволяет схватить себя, но так, что исчезает снова. Важнейшее средство исполнения им его удивительных деяний – все то же превращение»[823]823

Канетти Э. Масса и власть // Канетти Э., Московичи С. Монстр власти / Пер. с нем. Р. Карапашвили, Л. Ионина. М.: Алгоритм, 2009. С. 195–196.

[Закрыть], – писал Элиас Канетти. Однако «трикстерство» двух героев Юзефовича – разной природы: если Анкудинов – пикаро, так сказать, изначальный, то Жохов, скорее всего, пройдоха поневоле, просто научившийся («жизнь заставила») крутиться и ловчить, что, замечу, получается у него не так уж хорошо: большинство его афер прогорает.

(Кроме того, одно из «ответвлений» сюжета разворачивается в Забайкалье времен Гражданской войны: легенды о том, как там прятали царское золото и похищали якобы скрывшегося царевича Алексея, странным образом не оставляют героев и в наши дни, «всплывая» то в виде передаваемых устно свидетельств очевидцев, то в виде некоторых архивных находок, то попросту «флешбэков»…)

Такой размах, кажется, вызвал сбой в критических интерпретациях романа. При общей благожелательности рецензий в них явно чувствуется некоторая озадаченность[824]824

Но, что действительно радостно, в итоге «справедливость восторжествовала»: в 2009 году книга получила премию «Болтая книга».

[Закрыть]. Аналитики словно бы затруднялись определить, с чем именно они имеют дело; некоторые из них обращались в поисках нужных слов даже к институтским курсам по теории литературы. «Роман „Журавли и карлики“ приводит на ум слова и выражения, которых я, выйдя из университета, надеялась больше не употреблять никогда, – „сюжетная линия“, „магистральная идея“ и всякое такое. До сих пор Бог миловал, но тут деваться некуда: автор как будто сам ни на секунду о них не забывает. Его книгу можно использовать как руководство по написанию крепкой прозы. <…> Однако Леонид Юзефович серьезный писатель, и задача в „Журавлях и карликах“ ставится куда более масштабная: это ведь не то, что называется „чистый жанр“, а Русская Проза, со всеми ее характерными особенностями, иногда довольно комичными»[825]825

Бабицкая В. [Рец. на книгу] // OpenSpace.ru. 2009. 5 марта (http://www.openspace.ru/literature/events/details/8434/).

[Закрыть].

Между тем, по словам самого Юзефовича, его интересовали гораздо более «локальные», но не менее трудоемкие задачи, чем создание большой и всеобъемлющей «Русской Прозы». В интервью он сформулировал три основные темы «Журавлей и карликов»: 1) хроника минувших лет – «…„комплекс очевидца“ – мне кажется, он у всех писателей есть. У писателя с историческим уклоном должен быть обязательно. Потребность свидетельствовать о своем времени. А чтобы хроника была интересной, нужна и судьба очевидца. Поэтому пришлось делать то, что я в принципе делать не люблю: писать отчасти о себе. Но, Боже упаси, не для самовыражения. Самовыражение непродуктивно…»; 2) цикличность истории – «Отсюда вторая важная для меня тема „Журавлей и карликов“: все, что приходит в наш мир, что существует в нем достаточно долго, уже нельзя упразднить, забыть, вычеркнуть. Каковы бы ни были обстоятельства прихода…»; и 3) тема самозванства – «Мир, где все пытаются быть другими, все себя за кого-то выдают, потому что существовать здесь в подлинном качестве тяжело и неприбыльно»[826]826

Дьякова Е. Комплекс очевидца. Леонид Юзефович – о 1990-х и о новом романе // Новая газета. 2009. 25 февраля (http://www.novayagazeta.ru/data/2009/019/20.html).

[Закрыть].

Очевидцем во всех линиях романа оказывается историк Шубин. Именно «свидетельские показания» оказываются его главной функцией – несмотря на то, что он относительно преуспел, изначально он принадлежит скорее к тем рефлексирующим наблюдателям, кто участвует в событиях, не слезая с ветки, на которой сидит всю жизнь, – наподобие героя книги Итало Кальвино «Барон на дереве». Жохов и тем более Анкудинов – герои совсем другого типа. Каждый из них действует так или иначе во времена Нахрапистой Нови[827]827

Эко У. Полный назад! «Горячие войны» и популизм в СМИ / Пер. с ит. Е. Костюкович. М.: Эксмо, 2007. С. 13.

[Закрыть], по меткому определению У. Эко, или же, в другой терминологии, в период «прерывистого равновесия»[828]828

Теория «punctuated equilibrium» американского палеонтолога Стивена Джея Гулда предполагала, что развитие биологических видов в ходе эволюции было скачкообразным. Подробнее см.: Eldredge N., Gould S. J. Punctuated equilibria: an alternative to phyletic gradualism // Models in Paleobiology / Ed. by T. J. M. Schopf. San Francisco: Freeman Cooper, 1972. P. 82–115; Gould S. J. The Structure of Evolutionary Theory. Cambridge: Harvard University Press, 2002.

[Закрыть]. Оба они озабочены тем, чтобы достичь всего сразу «скорым подвигом» (как сказал бы старец Зосима из «Братьев Карамазовых»). Жохов пытается наладить бизнес и быстро разбогатеть, Анкудинов, по версии Шубина (и, скорее всего, самого автора), вряд ли серьезно мечтает о царском престоле, но отнюдь не против хорошо устроиться при каком-нибудь богатом и влиятельном европейском или восточном дворе в наставшие на Руси в XVII веке Смутные времена. При этом, несмотря на всю свою витальность и пассионарность, в итоге оба выбирают «тихую гавань»: Анкудинов ищет пристанища в мелких немецких княжествах, Жохов надолго оседает у Кати в заброшенном дачном поселке, а в конце концов оба оказываются в неподвластных ветрам истории землях Монголии – страны, которая, на взгляд автора, менее всего склонна меняться в своей сути из века в век, несмотря на внешние катаклизмы[829]829

Несмотря на то что реальную Монголию трудно считать таким уж заповедником внеисторического безвременья: можно вспомнить и антифеодальную революцию 1921 года, и репрессии 1930-х, и попытку демократической перестройки в 1990-е, и гражданские волнения в Улан-Баторе после оглашения итогов парламентских выборов 2008 года…

[Закрыть]. Тут можно использовать терминологию И. Пригожина: земли эти в романе понимаются как своего рода диссипативные структуры, спокойные «закоулки» на общей кривой исторического развития…[830]830

«Диссипативная система (или структура) (от лат. „dissipatio“– „рассеиваю, разрушаю“) – это… устойчивое состояние, возникающее в неравновесной среде при условии диссипации (рассеивания) энергии, которая поступает извне» (по материалам статьи в русской «Википедии»).

[Закрыть]

Не относясь к laudatores temoris acti («хвалебщики истории»), но и не повторяя пушкинского Пимена с его «Добру и злу внимая равнодушно, / Не ведая ни жалости, ни гнева…», Шубин пытается всего лишь более или менее здраво осмыслить происходящее, трезво и прочувствованно зафиксировать его в своем сознании – историка былых времен и современника нынешних. Начало 1990-х он воспринимает критически, как своего рода еще один «отрицательный урок», который Россия дает миру – строго по Чаадаеву.

Именно в передаче этой, на первый взгляд, необязательной конкретики быта 1990-х годов, в ненавязчивом поиске некоторых атмосферных соответствий, созвучий в грозной музыке эпохи, а отнюдь не в создании «Русской Прозы» со многими сюжетными линиями – главная прелесть этого романа.

Тем не менее следует отметить главные идеи новой книги Л. Юзефовича. «За все нужно было платить, но понятие о твердых ценах плохо приживалось в стране, где тезис о том, что мягкому суждено жить, а твердому – умереть, впитывается с молоком матери», – приводит автор мысль Лао Цзы, имея в виду Монголию и свойственную ее людям ментальность. «Мягкое» – это люди, оставшиеся после слома эпох и принимающие удары тектонических плит, «твердое» – враз ушедшая эпоха. «После захода солнца он (пивной ресторан в Монголии. – А.Ч.) превращался в ночной клуб, где голые девушки танцевали рядом с позолоченной статуей Сталина». Бронзовая статуя Сталина – сам псевдоним которого отсылает к стали, прочности, – будучи символом всей мощи Советского Союза, оказалась в тени в эпоху перемен, олицетворяемой стриптизершами – как символами мягкости и податливости.

1993 год, когда в нашей стране «время переломилось круто» и наступило время судьбы («…голос судьбы мог прозвучать в любом месте и в любую минуту, поэтому иногда Жохов останавливался, читая расклеенные на стенах и водосточных трубах объявления…»), оказывается узнаваемым через памятные для современника детали:

«На улице он купил пирожок с рисом и яйцом, который интеллигентная женщина в дворницких валенках ловко вынула из зеленого армейского термоса с эмблемой ВДВ, и по Тверской двинулся в сторону Белорусского вокзала. Начинка занимала не больше трети пирожка, остальное – сухое тесто. Вместо яйца к рису подмешан яичный порошок, тоннами поступавший в Москву как важнейший, наряду с презервативами, компонент гуманитарной помощи. Жохов куснул пару раз и бросил огрызок в кучу мусора[831]831

Вкусовые качества уличных пирожков, кажется, особенно запомнились пишущим о 1993 годе: «Возле выхода из метро купили на чудом уцелевшие после чистки карманов деньги пирожки с капустой и поужинали, а заодно и позавтракали-пообедали. Пирожки были, конечно, не такие, как дома, у бабушки Василисы Гордеевны, но пустое брюхо и таким было радо-радёхонько» (Кунгурцева В. Похождения Вани Житного, или Волшебный мел. М.: ОГИ, 2007. С. 386).

[Закрыть] возле переполненной урны. В центре города они наполнялись вдвое быстрее, чем при Горбачеве. Все вокруг что-то пили и жевали на ходу».

Именно на такие изменения человека в меняющихся временах, психологические и даже физические метаморфозы и обращает внимание Юзефович. Больше всего эти перемены затрагивают личное и общественное время, в которое погружен человек. Понятно и легко объяснимо, что в ходе исторических катаклизмов на улицах стало заметно много сумасшедших. Как свидетельствует Юзефович, у русских интеллигентов исчез интерес к истории с отчуждением отдельного человека от процесса ее созидания – хотя логичнее было бы ожидать обратного, то есть повышения интереса к истории после отчуждения от участия в ней, – но у нас в стране этого, к сожалению, не произошло, что и показывает автор. Сначала в журналах Шубину перестали заказывать исторические очерки, потом «в дыму от сгоревших на сберкнижках вкладов исчезли искатели золота КПСС. Сами собой утихли споры на тему, появится ли в продаже сахарный песок, если вынести тело Ленина из Мавзолея…». Герои склонны фантазировать и погружаться «в свою фантомную жизнь». Но не только человек меняется, пытаясь соответствовать эпохе, но и эпоха меняет его, вторгаясь в самое личное в человеке – в его время: «Совсем недавно Шубин считался мальчишкой, а теперь ему постоянно давали понять, что в свои сорок два года он – старик».

Но поменялись не только оценки возраста как знака социализации. Само социальное (то есть история) начало преобладать над личным временем, отменять его, делать чем-то воистину эфемерным: «Теперь в промежутке между двадцатью и тридцатью пятью годами возраст говорил о человеке не больше, чем цвет глаз. Мера успеха перестала зависеть от времени, потраченного на дорогу к нему».

Это время, по мысли Шубина, очевидным образом легко рифмуется с временами авантюристов и смут. Сама мысль эта отнюдь не нова (впрочем, Юзефович, судя по всему, и не выдает ее за личное открытие). Стоит хотя бы вспомнить, как писатели-почвенники еще в период перестройки начали сравнивать Новейшее время со всевозможными смутами и катастрофами из российской истории: Юрий Бондарев в своей известной речи 1988 года уподобил происходившие перемены военному противостоянию СССР и фашистской Германии в 1941 году, а Владимир Личутин в конце 1990-х выпустил трехтомный роман «Раскол» – о церковном расколе XVII века… Сравнение же в романе Юзефовича оказывается симптоматичным потому, что буквально в последние годы мы можем наблюдать своеобразный «ренессанс» осмысления того времени в контексте прежних эпох. Стоит вспомнить сравнение времен присоединения пермских земель к Московскому княжеству в исторических романах А. Иванова, постоянное совмещение черт «века нынешнего» и «века минувшего» в произведениях Б. Акунина (иногда совершенно демонстративное), внезапное возрождение Гражданской войны в ближайшем будущем, описанное в романе Ольги Славниковой «2017». Все это «индивидуальное» осмысление истории происходит на фоне государственной пропаганды, учредившей праздник 4 ноября с намеком на то, что нынешняя элита так же «преодолела смуту»…

Впрочем, надо иметь в виду, что отношение к идее цикличности истории у самого Юзефовича – отнюдь не однозначное. Так, на реплику интервьюера: «Ваши романы строятся на исторических параллелях. Как вы считаете, справедливо ли утверждение (на котором, например, настаивал Дмитрий Александрович Пригов) о сезонных круговращениях русской истории?» – Юзефович дает ответ:

«Исторические параллели в моих романах – это литературный прием. Он нужен мне, чтобы расширить романное пространство, формально сохраняя его камерность. Так зеркало во всю стену увеличивает размеры комнаты. В „Журавлях и карликах“ с помощью таких параллелей я хотел передать зыбкость границ между людьми, перетекание всех нас друг в друга. Отсюда в романе схожие человеческие типы в разных эпохах и самозванчество как попытка выйти за пределы собственного „я“. К цикличности истории это никакого отношения не имеет. Хотя вообще-то всякая, не только русская, история имеет элементы цикличности, как всё живое. Никакой трагедии тут нет, нарушение цикла – это болезнь. Все мы интуитивно это понимаем и просто не хотим слишком уж буквальных повторений на протяжении нашей собственной маленькой жизни»[832]832

Беседа Д. Бавильского с Л. Юзефовичем: «Цена собственного дарования» // Частный корреспондент. 2009. 18 апреля (www.chaskor.ru/p.php?id=5440).

[Закрыть].

В «смутные» времена, как показывает Юзефович, так же и спекулировали, как «челноки» в недавние годы в России: «Выезжая с посольствами в Европу, он (подьячий Посольского приказа. – А.Ч.) брал с собой низкосортный пушной товар, не подпадавший под закон о казенной монополии на торговлю мягкой рухлядью, и там сбывал его с огромными барышами». Так же, как недавно некоторых олигархов и других «новых эмигрантов», – и в XVII веке «диссидентов» российские власти пытаются оклеветать и вернуть на родину:

«Все мы помним <…> сколь изощренной бывала наша пропаганда в тех случаях, если сверху поступал заказ оклеветать человека, бежавшего за границу. Его обливали грязью и обвиняли во всех смертных грехах, лишь бы настроить против него общественное мнение на Западе», – пишет Шубин в своем историческом очерке об Анкудинове.

Впрочем, исторические аналогии в романе Юзефовича есть не самоцель, а своего рода утешение – не философией, как у Боэция, но историей. Обращаясь к сюжету из Гомера о битве журавлей и карликов, Л. Юзефович легко находит следы этого непрекращающегося конфликта как в Европе, куда попадает в своих похождениях Анкудинов, так и в родной для Юзефовича Перми:

«В частности, рассказано было, что противники воюют между собой не абы как, но ежегодно встречаются в двух регулярных сражениях. Первое бывает весной, когда журавли прилетают в Пермь Великую из южных стран. Построившись боевыми клиньями, они шумно несутся над землей, с воинственным кличем нападают на своих извечных противников и неизменно их побеждают. Множество карликов гибнет в бою, остальные бегут, прячутся по лесам и оврагам, но к сентябрю, недели за две до Воздвижения, опять собираются в сильное войско. Пока журавли, захватив их вотчины, вьют гнезда и выводят птенцов, побежденные готовятся к осенней битве. В ней всегда берут верх карлики. Уцелевшие журавли покидают родные гнездовья, собираются в караваны и с печальным криком тянутся на юг, чтобы весной вернуться и отомстить».

(Здесь, отвлекаясь, следует отметить реализацию «уральского» или «пермского» текста, уже отмеченного – вослед за «питерским текстом» В. Топорова и «крымским текстом» И. Сида – пермским филологом Владимиром Абашевым в работе «Пермь как текст»[833]833

Абашев В. Пермь как текст. Пермь в русской культуре и литературе XX века. Пермь: Издательство Пермского университета, 2000. См. также рецензию на книгу: Касымов А. Мост через Каму, соединяющий берега Волги // Знамя. 2001. № 8.

[Закрыть], а также целую серию книг, посвященных пермской земле[834]834

В серии «Пермь как текст» на сегодняшний день вышло 7 книг: кроме книги Абашева, это исторический роман С. Ваксмана «Вся земля», вышедшие в одной книге исследования С. Федоровой «Молотовский коктейль» и В. Киршина «Частная жизнь. Очерки частной жизни пермяков. 1955–2001», сборник «Пермистика» Л. Баньковского, В. Ракова и А. Иванова, орнаментальная проза В. Пирожникова «Пять тысяч слов», а также «Чугунный ягненок. Казароза» Л. Юзефовича.

[Закрыть]. Юзефович «редко, но метко» вкрапляет в текст описания пермской земли, то в мифологическом духе, что напоминает актуализацию бажовских легенд в «2017» О. Славниковой, то в историческом, что напоминает романы пермяка А. Иванова – впрочем, у Иванова «бажовский» мифологизирующий элемент также присутствует.)

Мифический сюжет о повторяющейся и ни к чему не приводящей битве пигмеев и журавлей, лишь калечащих себя по неясным даже им причинам, наиболее полно изложенный в «Илиаде» Гомера (III, 3–7), восходит, согласно И. В. Шталь[835]835

Шталь И. Эпические предания Древней Греции: Гераномахия. Опыт типологической и жанровой реконструкции. М.: Наука, 1989.

[Закрыть], к якобы существовавшей ранней эпической поэме «Гераномахия» («Битва с журавлями»), приписывавшейся Гомеру. Миф существует также в других изложениях не только в литературе и искусстве Древней Греции (изображения битвы часто встречаются на вазах), но и в китайской литературе – в сочинении китайского историка VII века Ли Тая «Описание всех земель» («Ко ди чжи», ок. 638 н. э.) говорится, что к югу от Дацинь (то есть Римской империи) находится страна карликов, где живут люди ростом в 3 чи (около 90 см). Когда карлики возделывают поля, на них нападают белые журавли.

(В китайской версии этого мифа, кстати, действует еще и «третья сила» – великаны, но это уже к теме рецензии не относится…)

Современная жизнь отделена от первобытной только суффиксами и приставками в обозначающих извечные понятия словах. Важнейшим типом отношений людей в одном обществе оказываются отношения не «сопластников», но братьев и сестер по эпохе: «В то счастливое время Жохов не знал, что бывают времена, подобные болезни. Они разрушают душу, но они же открывают перед тобой вечность. Видишь, как все возвращается, повторяется, перетекает друг в друга, сбрасывает имена, скрывающие под собой разные части одного и того же, и, когда проходит первый шок, начинаешь понимать, что не так уж важно, кто произвел тебя на свет в твоем физическом облике. Люди больше похожи на свое время, чем на своих родителей[836]836

В этом предложении Юзефович почти дословно цитирует мысль из «Апологии истории» Марка Блока: «<…> Исторический феномен никогда не может быть объяснен вне его времени. Это верно для всех этапов эволюции. Для того, который мы переживаем, как и для всех прочих. Об этом задолго до нас сказано в арабской пословице: „Люди больше походят на свое время, чем на своих отцов“. Забывая об этой восточной мудрости, наука о прошлом нередко себя дискредитировала» (Блок М. Апология истории / Пер. с фр. Е. Лысенко. М.: Наука, 1973. С. 23).

[Закрыть]. Все рожденные под одной звездой – братья».

Отмеченная цикличность сражений выливается в универсальность исторического мифа: «Вскоре один из здешних профессоров (Виттенберга, где оказался Анкудинов. – А.Ч.) заинтересовался его теорией о карликах и журавлях, которые воюют между собой посредством казаков и поляков, венецианцев и турок, лютеран и католиков, евреев и христиан. Кто именно в кого вселился, Анкудинов не знал, но профессор объяснил ему, что оно и не важно». Здесь опять стоит вспомнить роман Славниковой, а в добавление к нему – и еще одну антиутопию последних лет – «ЖД» Дмитрия Быкова: для обоих этих романов характерны идеи неизбывности коллективных конфликтов, их коловращения, извечного повторения одной и той же междоусобной войны в разных личинах и масках. Юзефович, обратясь к мифу о битве журавлей и карликов (не упомянутому, кстати, ни в одном из этих в целом весьма богатых на литературные отсылки романах!), довел эту идею (популярную, как видим, не меньше, чем сравнение 1990-х годов со Смутным временем) до максимальной эстетической выразительности. Если конфликты двух групп завоевателей Руси у Быкова – «варягов» и «хазар» – то затихают, то начинаются вновь на протяжении всей истории страны, а у Славниковой «красные» и «белые» вновь начинают сражаться по прошествии ста лет после русской революции, то конфликты журавлей и карликов ежегодны, имеют сезонную природу. Не высказывая более или менее явно своего отношения к мифу «1990-е годы – Смутное время», Юзефович очень тонко, исподволь подводит читателя к мысли о том, что идея цикличности истории в целом справедлива, но не должна быть и абсолютизирована, восприниматься как догма: доведенная до максимума – конфликты приобретают характер сезонного мифа, – эта идея уже может восприниматься как абсурдная.

Увязывая темы цикличности истории и самозванства (как Анкудинов в своей жизни менял облики, так и конфликтующие стороны принимают разные обличья), Юзефович постепенно переводит разговор на тему индивидуальной истории, индивидуального времени (того, что в советском новоязе обозначалось как «роль личности в истории»), личного самоосуществления в истории… Это уже не утешение историей, но страх истории и борьба с ним.

Этот страх истории, описанный и показанный Юзефовичем, вообще характерен для позднесоветского общества, будь это интеллектуал Шубин или граждане попроще, рассуждающие, вернется ли на прилавки сахар, если вынести тело Ленина из Мавзолея. Это страх вступить в историю, которая может поглотить и перемолоть человека. Отсюда и желание бегства в Монголию – где окончили дни Анкудинов и Жохов, побывал в конце романа и Шубин – как на островок антиисторического пространства.

Кроме тонкой ненавязчивости и стилистической отточенности «больших» мыслей, в романе находится место всему. Есть тут и утонченный, интеллектуальный юмор – чего стоит только охранник из частной фирмы с нашивкой на форме, на которой были изображены две рыбы – «не имеющие век, спящие с открытыми глазами, они символизировали бдительность», или же сцена, когда около Белого дома во время путча добровольцы хотят записать лай собак для психологического устрашения омоновцев, но попадаются им только пудели и болонки, да и те не желают лаять, а только скулят… Много в тексте и экзотических пейзажей – например, пустынь Монголии с ее пятью сезонами («…осени нет, зато есть три разных лета. За последним из них сразу наступает зима…»), Забайкалья и даже Воркуты: «Дядька рассказывал про северное сияние, про огромные, от земли до неба, дымно-красные облака, которые в полярный день при полном безветрии столбами простаивают над тундрой по нескольку часов, совершенно не меняя очертаний. Не было ни бараков, ни вертухаев, ни рвущихся с поводков конвойных овчарок…» Как и в Монголии, пейзаж вокруг бараков Воркуты оказывается антиисторичен, что противопоставляет его традиции помянутой выше «Русской Прозы»: ведь, например, в «Докторе Живаго» Б. Пастернака – романе, явно принадлежащем к этой традиции, – пейзаж подчеркнуто историчен.