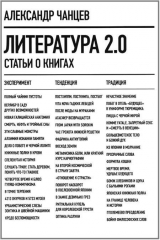

Текст книги "Литература 2.0"

Автор книги: Александр Чанцев

сообщить о нарушении

Текущая страница: 20 (всего у книги 35 страниц)

10. На второй космической в страну Завтра[*]*

Опубликовано в: Октябрь. 2008. № 9.

[Закрыть]

(О книге «Скорость убегания: Киберкультура на рубеже веков» М. Дери)[508]508

Марк Дери. Скорость убегания: Киберкультура на рубеже веков / Пер. с англ. Т. Парфеновой. Екатеринбург: Ультра. Культура; М.: ACT, 2008. 480 с.

[Закрыть]

В этой книге много наивного, устаревшего, излишне восторженного, даже пророческого, но при этом она увлекательна, как добрый фантастический блокбастер, и интересна, как качественный документальный фильм о научных достижениях.

С самого начала книга производит далекое от однозначного впечатление: с одной стороны, она продолжает традицию любимой серии издательства «Ультра. Культура» – «Cybertime/nonfiction», с другой – само издательство, как недавно сообщалось и много обсуждалось, закрылось и перестало функционировать…

Или вот название – в оригинале отнюдь не «Киберкультура на рубеже веков», а «в конце века» («скорость убегания», к слову, – это скорость преодоления гравитации ракетой при старте, она же вторая космическая). Отсюда легкая анахроничность: скажем, у Дери даже крутые хакеры заходят в Интернет с помощью модема и оперируют изображением в картинках, лишь начиная мечтать о видео. Однако это не только показывает, насколько быстро развиваются компьютерные технологии (о нанотехнологиях автор пишет как о совершенно фантастическом явлении; в наши же дни они прописаны в государственном бюджете), но и доказывает правоту авторских прогнозов (Дери писал о широком распространении GPS-навигаторов – и вот они в каждой машине и у каждого туриста, куда уж шире…). Показывает эта легкая временная дистанция и еще одну любопытную вещь: как некогда крайне модный и перспективный научный тренд сходит на нет, перерождается в нечто очень далекое от ожидаемого. Так, Дери с придыханием рассуждает о возможности войн исключительно силами роботов, но сама эта идея сейчас выродилась в шутовской флеш-моб с памятными вопросами, заданными в Интернете президенту: когда же собираются заступить на защиту рубежей нашей страны боевые роботы…

Из книги вообще можно почерпнуть массу любопытных сведений касательно корней современных явлений и названий. Вряд ли, думаю, многие знают, что до московских диггеров, невинно копающихся в столичном подземелье, была в 60-х годах прошлого века одноименная анархическая группировка, которая проповедовала идеи Артура Кларка и верила в наступление технорая на земле, в котором «работать не нужно и все мы находимся под опекой любящих машин».

Другой пример: в свое время культурологи и философы, включая Ж. Бодрийяра, рассуждали, откуда же пошла эстетика «Матрицы» братьев Вачовски. Оказывается, еще в 1993 году была популярна компьютерная игра «Донна Матрикс» – про садомазо женщину-андроида из будущего, увешанную оружием и напоминающую «гибрид Мадонны с Арнольдом Шварценеггером». Помятуя о том, что один из братьев Вачовски сейчас публично проповедует идеи садомазохизма и чуть ли не поменял пол, трудно усомниться в его знакомстве с этой игрой.

Или та же «Футурама»: у большинства, уверен, это название вызовет в памяти знаменитый мультсериал про раздолбаев из будущего. И лишь немногие знают, что на Всемирной выставке в Нью-Йорке (1939–1940) была представлена экспозиция с таким же названием. Созданная на деньги компании «General Motors», она была очень популярна и запомнилась тем, что показывала мир будущего через двадцать лет (то есть в 1960 году) не только весьма красочно, но и технически обоснованно: идеи, использованные в экспозиции, были позднее воплощены в жизнь. А вот «Футурама-1964», демонстрирующая мир в 2024 году, сбылась еще не полностью: да, искусственные острова насыпают уже как нечего делать, но вот до гостиниц на дне морском дело еще не дошло…

Впрочем, все это к слову. Прямых прогнозов о том, как все будет в будущем, в книге едва ли не меньше всего, а речь чаще идет о прошлом и настоящем. Книга состоит из шести разделов, посвященных различным темам: представления о техническом рае на земле, киберкультура и рок-музыка, киберкультура и современное искусство, технологические преобразования тела, киберсекс, киборги и постлюди…

Хорошо известно высказывание, что «киберпанк начинался как литературный жанр», то есть сначала киберпространство, почти физическое слияние человека и компьютера, а также различные гаджеты были описаны «отцами-основателями киберпанка» Уильямом Гибсоном и Брюсом Стерлингом со товарищи, а затем воплотились в жизнь с минимальным временным зазором: описывалось в 80-е годы, появлялось в 90-е, а на рубеже веков уже мифологизировалось в виде фильмов «Джонни-Мнемоник» и той же «Матрицы». Понятно, что на пустом месте возникнуть такие неожиданные вещи не могли. И Дери возводит киберкультуру высокотехнологичных 90-х к бунтующим 60-м. И дело тут не в каких-то технических наработках, предвосхищающих идеях (хотя та же идея «расширения сознания» с помощью LSD Тимоти Лири и Олдоса Хаксли или пейотля Карлоса Кастанеды была сама по себе весьма киберпанковской, недаром Лири назвал компьютер «LSD 90-х», a Apple Macintosh Стив Джобс изобрел, изучая буддизм и медитируя на кислоте в Индии). Дело, конечно, в самом бунтарском посыле, смелом намерении сломать нормы, преобразовать все – от повседневной жизни и бытовой техники до самого тела и мышления. Недаром тот же Стерлинг писал, что киберпанк – это союз техники и контркультуры.

Союз этот, следует теперь признать, оказался удачным и довольно плодотворно реализовался в разных культурных областях. С литературой (киберпанк стал ныне классикой, а таких авторов, как Нил Гейман и Нил Стивенсон, относят уже к посткиберпанку) и кино (перечисление клонов «Матрицы» заняло бы столько же времени, сколько просмотр всех трех фильмов) все вроде бы понятно. Не менее ярко проявил себя киберпанк в рок-музыке: еще Лу Рид, вдохновленный Уорхолом, заигрывал с машинной эстетикой; а разбор одного клипа на песню «Nine Inch Nails» занимает у Дери несколько страниц, включая аллюзии на Библию, Батая и др. Некоторые группы открыто заявляют о том, что находили вдохновение в различных произведениях Гибсона.

Интереснее ситуация с так называемым актуальным искусством, в котором спектр реализации киберпанковских достижений оказался значительно шире. Представления могли быть пугающими: француженка Орелин, например, несколько лет работала над своим лицом с помощью пластической хирургии, играя им, как роботом или кубиками «лего». Или странными – основатель киберпанковского боди-арта Стеларк приделывал к своему телу руку робота, которой управлял, посылая сигналы мышцами живота. Чаще всего, разумеется, перформансы были высокотехнологичными: так, один художник преобразовывал звуки кровотока в собственных сосудах в некую странную музыку, а другой за счет дистанционной передачи импульсов играл на невидимой скрипке. Или же они могли быть просто смешными: на заре подобных экспериментов создателя шагающего по музейному залу робота одна бдительная посетительница предупредила, что его скульптура пытается удрать на улицу…

Это выводит нас на довольно серьезную тему. Тот же Стеларк называл кибер-художника «эволюционным гидом, открывающим новые пути… генетическим скульптором, реорганизующим и повышающим сенсорику человеческого тела, архитектором внутреннего пространства, доисторическим хирургом, имплантирующим мечты». И трудно разобрать, что тут бред, а что инновации. Да, когда предлагают заменить не жизненно важные органы на нужную технику, тут все ясно. Но, с другой стороны, новостные агентства без шуток пишут о том, что в Японии готовы имплантировать мобильный телефон в тело человека…

Надо отдать должное Дери – он много пишет о пагубности некритической веры в технологию, о том, что мечты о постчеловеке, этаком homo cyber, навечно сохраняющем свой разум в компьютерах будущего и становящемся могущественным, как Бог, замешены в известной мере на эгоизме и гордыне.

И все-таки как хочется посмотреть, что станется с миром хотя бы через пять-десять лет и сверить будущее с книгой Дери! Вот где сюжет для фантастического романа.

11. «Отношение к страсти»[*]*

Опубликовано в: НЛО. 2007. № 88. О социальных аспектах лесбийской субкультуры см. статью Г. Зелениной «„И нас по-иному уже не заставишь“: Портрет одной субкультуры в молодости» в том же номере журнала.

[Закрыть]

Лесбийская литература – от субкультуры к культуре

1

Выделение и попытка если не исследования, то, по крайней мере, описания определенных тенденций лесбийской литературы в рамках современного российского литературного процесса могут показаться нарочитыми, необязательными и в чем-то даже маргинальными – но лишь на первый взгляд. Можно говорить о том, что за последние годы в России сформировалась как полноценное явление лесбийская культура, или, во всяком случае, субкультура[510]510

Под субкультурой я здесь понимаю не инкорпорированный официальной или мейнстримной массовой культурой, но весьма заметный дискурс определенной социальной группы.

[Закрыть], что естественным образом нашло выражение не только в литературе, но и в других видах искусств.

Для массового сознания лесбийская культура громче всего, пожалуй, заявила о себе в современной поп-музыке: подразумеваемые гомоэротические склонности являются неотъемлемой частью имиджа некоторых поп-певиц, становятся предметом рефлексии в текстах их песен (часто весьма популярных), то и дело обсуждаются в «желтой» прессе, а до недавнего времени использовались даже как способ повысить интерес слушателей в ходе рекламных кампаний. Поп-рок-певица Земфира никогда не обсуждает своих эротических склонностей, однако тексты ее песен, культивируемый образ и слухи о тщательно скрываемой певицей личной жизни дали основания для того, чтобы ее песни стали культовыми в лесбийской среде. Девичий дуэт «Тату» (официальное написание названия – «t.A.T.u.») создал свой скандальный имидж именно благодаря декларации лесбийских наклонностей (насколько можно судить, инсценированных). Активно эксплуатирует лесбийский эротизм в своих клипах поп-группа «Reflex». Певица Елена Погребижская (Butch)[511]511

На основе ее интернет-дневника вышла книга: Погребижская Е. Butch. Дневники артиста. М.: ACT, 2005. Само слово «butch» означает в английском жаргоне активную лесбиянку (от слова butcher – мясник). С 2007 года певица перестала использовать это сценическое имя, ее альбом «Credo» вышел под именем Елена Погребижская, а вместо сайта butch.ru был создан сайт pogrebizhskaya.ru. Название «Butch» было сохранено как название сопровождающей певицу рок-группы. См. также книгу бесед этой певицы и журналистки с тремя рок-певицами – Ириной Богушевской, Светланой Сургановой и Умкой, – написанную «по следам» гастролей по России, в которых участвовали эти певицы и сама Погребижская (Погребижская Е. Исповедь четырех. М.: Нота-Р, 2007).

[Закрыть] и певица Мара в первой половине 2000-х культивировали сценические образы «активных» лесбиянок. Рок-группа «Ночные снайперы» была воспринята в начале 2000-х как «голос» этой субкультуры…

Правда, лесбийские элементы в имидже этих групп функционируют совершенно по-разному. Так, «Ночные снайперы» (с 2002 года не выступающие в первоначальном составе и распавшиеся на два проекта – «Ночные снайперы» и группу «Сурганова и Оркестр») исполняли песни гетеросексуального содержания, но постепенно приобрели славу среди лесбиянок благодаря брутальному сценическому имиджу солисток Дианы Арбениной и Светланы Сургановой – при том, что свою сексуальную ориентацию они никак не обсуждали и, например, позволяли себе выступать в кулинарной программе Макаревича «Смак» в традиционном обличье «домашних» девушек[512]512

Впрочем, Светлана Сурганова с недавних пор открыто признает свои лесбийские склонности – в частности, в интервью журналу «Квир»: http://lesbi.ru/person/surganova_kvir2005.html.

[Закрыть]. Дуэт же «Тату» с самого начала, видимо, был организован продюсером группы Иваном Шаповаловым как поп-проект для гетеросексуальной аудитории, которому был придан нимфеточно-лесбийский вид исключительно для скандала и привлечения внимания[513]513

Сама идея лесбийской группы как ультрамодного и «продвинутого» явления была предсказана еще Пелевиным: «Прошло ли время, – спросил с потолка вкрадчивый голос, – когда российская поп-музыка была синонимом чего-то провинциального? Судите сами. „Воспаление придатков“ – редкая для России чисто женская группа. <…> Кроме того, в их составе одни лесбиянки, две из которых инфицированы английским стрептококком. Несмотря на эти ультрасовременные черты, „Воспаление придатков“ играют в основном классическую музыку – правда, в своей интерпретации» (Пелевин В. Чапаев и Пустота. М.: Вагриус, 1996. С. 79).

[Закрыть]. Эта пиар-акция вкупе с профессионально написанными и аранжированными песнями и умелым маркетингом принесли большие дивиденды во всех смыслах: две певицы приобрели сначала всероссийскую, а затем и международную известность[514]514

Автору этой статьи приходилось видеть и в России, и в Японии парочки девушек-тинейджеров, подражающих своим поведением и внешним видом любимым «татушкам». Вообще интересны японские коннотации отечественных лесбийских проектов. «Тату» были популярны в Японии едва ли не больше, чем где-либо еще в мире: тому свидетельством успешные концерты, многочисленные фан-клубы, странички в японском Интернете, сами же сценические костюмы «Тату» напоминали костюмы японских школьниц (об эротических коннотациях японской школьной формы см.: Кинселла Ш. Что стоит за фетишизацией японской школьной формы // Теория моды, 2008. № 7. С. 57). Это, возможно, объясняется не только падкостью современных японцев на школьно-педофильскую эстетику, но и вниманием ко всему ультрамодному, что замечательно уловил тот же продюсер «Тату» Иван Шаповалов. А «Ночные снайперы» – уже как сопровождающий состав Дианы Арбениной – в 2005 году были выбраны известным японским рокером Кадзуфуми Миядзавой для совместного музыкального проекта и стали первой российской группой, выступившей на японском международном фестивале «Фудзи-рок».

[Закрыть].

Менее «попсовыми» и более элитарными, но от этого не менее общественно значимыми стали манифестации лесбийского самосознания в кино. Правда, не в российском, а в распространяемом в нашей стране иностранном: из-за нынешней ориентации российской киноиндустрии на максимально широкий успех не стоит и ожидать, что кто-то выделит деньги на съемки фильма, рассчитанного на заведомо ограниченную аудиторию и могущего попасть под цензурный запрет[515]515

Существует всего несколько отечественных фильмов, которые с натяжкой можно упомянуть в этом контексте. Это «Страна глухих» В. Тодоровского по пьесе Р. Литвиновой (1998), телесериал «Клетка» (реж. С. Белошников, 2001) и «Вдох-выдох» И. Дыховичного (2006).

[Закрыть]. В России приобрели относительную известность, в том числе и в среде людей традиционной ориентации, фильмы, в которых женский гомоэротизм оказывается значимым элементом сюжета: «Я стреляла в Энди Уорхола» – о радикальной феминистке Валери Соланас (реж. Мэри Хэррон, 1996), «Голод», в котором героиня Катрин Денев соблазняет героиню Сьюзан Сарандон (реж. Тони Скотт, 1983), «Берлинский роман» – о романе между дочерью японского посла и женой немецкого дипломата (реж. Лилиана Кавани, по роману Дзюнъитиро Танидзаки, 1985), «Тельма и Луиза» (реж. Ридли Скотт, 1991), «Жареные зеленые помидоры» по книге Фэнни Флэгг (реж. Джон Эвнет, 1991), «В погоне за Эми» (реж. Кевин Смит, 1997), «Связь» (реж. Энди и Ларри Вачовски, 1996), первая серия «Эммануэль» с откровенной лесбийской сценой (реж. Жюст Жекин, 1974), «Потерянные и безумные» (в русском прокате – «Вас не догонят», реж. Леа Пул, 2001 г.[516]516

Симптоматично, что название этого фильма об однополых влюбленностях канадских школьниц, звучащее в оригинале как «Lost and delirious», в российском прокате перевели с прямой отсылкой к названию хита «Тату».

[Закрыть]) и др. Свидетельством резонанса этих фильмов в лесбийской среде может оказаться тот факт, что актрисы, игравшие в фильме «Связь» главные роли, – Джина Гершон и Дженнифер Тилли – упомянуты в стихотворении «Рокенрол» российской лесби-поэтессы Яшки Казановы.

Показательна в данном случае российская рецепция американского сериала «Слово на букву Л» («L Word», канал «Showtime», США), снятого по тому же принципу, что и «Секс в большом городе», – несколько подруг проходят через череду встреч и романов в поисках постоянного партнера, – но посвященного жизни не нью-йоркских гетеросексуальных женщин, а лос-анджелесских лесбиянок. Этот сериал оказался довольно успешен, несмотря на свое содержание, и у «обычной» публики.

Сценарий для сериала пишет канадская поэтесса Энн Карсон. О ее творчестве одобрительно писала Сьюзен Зонтаг, а в своих сценариях Карсон использует аллюзии на произведения Гертруды Стайн, Антонена Арто и других авторов «высокого модернизма». В России этот сериал под симптоматичным названием «Секс в другом городе» был показан по MTV и весьма много обсуждался в русском секторе Интернета, при этом интерес у зрителей – насколько можно судить, вне зависимости от их сексуальной ориентации – вызывали скорее жизненные истории героинь, чем их гомоэротические склонности.

Эволюция лесбийской тематики в кинематографе отражает общие социокультурные процессы: фильмы указанного содержания прошли путь от артхаусного («Горькие слезы Петры фон Кант» Р. В. Фассбиндера, 1979) или тривиального по эстетике, но революционного по социальному «посланию» кино (та же «Эммануэль») через популярные качественные кинопроизведения («Связь») до коммерчески успешного сериала. Этот путь, как мы увидим дальше, релевантен и для описания литературного процесса.

Не менее активно, чем в музыке, кино и на телевидении, лесбийская культура заявляет о себе в периодике. В России с большей или меньшей регулярностью выходят специализированные журналы, как «бумажные» («Волга-Волга», «Pinx», «Темная»), так и виртуальные («Дайки читают», «Крылья», «Плохие девчонки» и др.). Чтобы не повторяться, отошлю читателя к статье, специально посвященной существованию лесбийской культуры (в частности, литературы) в Рунете[517]517

Зеленина Г. Мы не хиппи, мы не панки: «розовая» литература в Рунете // Солнечное сплетение. 2003. № 5/6 (http://plexus.org.il/texts/zelenina_myne.htm). Отметим в связи с этой статьей ее принципиальное отличие от предпринимаемого исследования: статья Г. Зелениной посвящена текстам, изначально предназначенным для публикации в Интернете и, чаще всего, на бумаге впоследствии не выходившим, позиционированным в качестве сугубо «внутренней», непрофессиональной литературы.

[Закрыть]. Кроме сайтов, нельзя не упомянуть такой все более популярный в последнее время ресурс, как блоги в «Живом журнале» и т. д. В его русском сегменте на данный момент существует несколько достаточно посещаемых «розовых» сообществ (communities), посвященных обсуждению различных аспектов жизни отечественных лесбиянок. К роли Интернета 6 формировании этой культуры вернемся чуть позже. В целом можно считать, что российская «розовая» культура стала вполне самостоятельным явлением, сформировав за недолгое время своего существования – с середины 1990-х до настоящего момента – собственную среду общения (кроме Интернета, это специальные клубы, места встреч в крупных городах, концерты вышеупомянутых и менее известных групп[518]518

Замечание промоутера одного из известных московских клубов – о том, что якобы «после концерта „Ночных снайперов“ не нужно мыть мужские туалеты», – и описание «розовых» свиданий дают представление о публике, посещающей концерты подобных групп: Нестеренко Л. Женские консультации // Rollling Stone (российская версия). 2005. № 12. С. 10.

[Закрыть]), собственный сленг, выработав собственные эстетические ценности и культурные ориентиры.

На последних трех аспектах стоит остановиться подробнее. Сленг представительниц лесбийского сообщества, будучи малопонятным для окружающих («буч» – лесбиянка активного типа, «клава» – «женского», пассивного, «дайк» – лесбиянка, в равной мере склонная к обеим «ролям», и т. д.), характерен в принципе для любых замкнутых сообществ. То же самое можно сказать и о формировании эстетических ценностей[519]519

Чем лесбиянки активно и занимаются. Так, например, на многих крупных «розовых» ресурсах можно найти такие разделы, как «лесби-музыка», «лесби-актрисы», «наше кино» и т. д., куда, заметим в скобках, часто «притягиваются» фильмы очевидно общепопулярные.

[Закрыть], активных попытках «застолбить» те или иные явления культуры как «свои», обозначить ориентиры. Это желание «отгородиться», защититься собственным сленгом, создать в культуре свои «территории», подобные специализированным клубам в мегаполисе, свидетельствует, однако, еще и о том, что само существование лесбиянок в «большой» культуре имеет до сих пор полумаргинальный характер. Попыток преодолеть эту маргинальность пока не видно: так, например, лесбийский сленг не вошел в состав массово употребительных жаргонизмов, как, например, в свое время арго «системных» хиппи или, уже в наши дни, новояз «гламурной» культуры шоу-бизнеса. Не берусь судить, насколько эта «отгороженность» неуютна для представительниц «розового» сообщества, однако безусловно, что российское общество в целом до сих пор не признает лесбийскую субкультуру собственной полноправной частью. Более того, усилившееся в последние годы в нашей стране отторжение любых «непохожих», а особенно сексуальных меньшинств, делает такое признание все более проблематичным.

Показательно в этом отношении показанное 20 мая 2004 года телекомпанией НТВ ток-шоу «К барьеру», в котором состоялась полемика между депутатом Госсобрания Башкирии Эдвардом Мурзиным, до этого внесшим предложение легализовать в Башкирии гей-браки, и скандально известным своей «охранительной» риторикой депутатом Государственной думы РФ Геннадием Райковым: в ходе передачи в результате зрительского голосования подавляющее большинство высказалось за то, что к однополым бракам наше общество еще не готово. К сходным выводам пришли и участники другого ток-шоу, «Принцип домино», в котором выступала среди прочих известная лесби-писательница и правозащитница Евгения Дебрянская. Наиболее же активно, пожалуй, отношение общества к гомосексуальности обсуждалось в последнее время в двух случаях: после нападения скинхедов под предводительством православного священника на гей-клуб в Москве в мае 2006 года и после запрета мэрией Москвы провести летом 2006 года гей-парад в столице.

Нельзя сказать, что отторжение «представителей нетрадиционной сексуальной ориентации» имеет тотальный характер. Но, например, гейская культура в чуть большей степени адаптирована российским культурным сознанием – хотя отношение к ней остается неоднозначным и в значительной степени отрицательным. Но все же есть писатели, музыканты, режиссеры и танцоры-геи, которые даже массовым сознанием воспринимаются как признанные величины (правда, примеры тут эстетически неравноценны, от П. П. Пазолини до, например, Б. Моисеева), гейский журнал «Квир» продается в обычных киосках прессы, а в разговорах о современном шоу-бизнесе и литературном культуртрегерстве то и дело используются сплетни о происках так называемой «голубой мафии», якобы «продвигающей» людей соответствующей ориентации.

Однако даже такого, «желтого» и отторгающего, признания не хватает культуре лесбийской, которая в лучшем случае проходит «в тени» мужской гомосексуальной культуры[520]520

О легитимизации гей/лесбо-культуры в массовой культуре см. главу «Популяризация гомосексуальности» в: МакНейр Б. Стриптиз-культура: секс, медиа и демократизация желания. Екатеринбург: У-Фактория; М.: ACT, 2008.

[Закрыть]. Эд Мишин, издатель журнала «Квир» и автор портала gay.ru, в интервью 2006 года заметил некоторый существующий между геями и лесбиянками антагонизм: «…Мы пытались проводить смешанные группы, но выяснилось, что у геев и лесбиянок совершенно разные проблемы и они не готовы обсуждать их вместе»[521]521

Мишин Э. «Правильного гея» не существует // http://www.polit.ru/culture/2006/05/16/mishin.html.

[Закрыть].

2

Говоря о феномене существования лесби-культуры в своего рода тени более мощной гей-культуры, который, кажется, игнорируют не только обычные исследователи, но и узкие специалисты, следует обратиться к хронологии становления гомоэротической литературы в нашей стране. Если не говорить о более ранних случаях, в которых прямая артикуляция гомоэротических мотивов все равно была невозможна, появление этой ветви словесности следует отнести к Серебряному веку. Тогда были опубликованы первая открыто гейская повесть на русском языке – «Крылья» Михаила Кузмина (1906), повесть Лидии Зиновьевой-Аннибал «Тридцать три урода», в которой была сформирована специфически лесбийская метафорика (1907), подробно обсуждающая культурную роль гомосексуальности книга В. В. Розанова «Люди лунного света» (1911) и некоторые другие произведения[522]522

Об эротической жизни Серебряного века и отдельных его представителей см.: Эротизм без берегов: Сб. статей / Сост. М. Павлова. М.: НЛО, 2004; Тело в русской культуре: Сб. статей / Сост. Г. Кабакова и Ф. Конт. М.: НЛО, 2005. С. 277–339; Бургин Д. Л. Марина Цветаева и трансгрессивный эрос / Пер. с англ. С. Сивак. СПб.: ИНАПРЕСС, 2000; Она же. София Парнок: Жизнь и творчество русской Сафо / Пер. с англ. С. Сивак. СПб.: ИНАПРЕСС, 1999; Богомолов Н., Малмстад Д. Михаил Кузмин: искусство, жизнь, эпоха. М.: НЛО, 1998; Солнцева Н. Странный эрос: Интимные мотивы поэзии Николая Клюева. М.: Эллис Лак, 2000, и др.

[Закрыть]. Однако несмотря на то, что эта тема перестала быть табуированной, все же нет оснований говорить о каком-либо гомосексуальном и тем более лесбийском движении в тогдашнем обществе или литературе: нетрадиционная сексуальность воспринималась не как новый тип культурного самоопределения, но как девиация – или же как проявление общего декадентского «Zeitgeist» Серебряного века[523]523

См. подробнее: Матич О. Александр Блок: дурная наследственность и вырождение // Тело в русской культуре: Сб. статей. М.: НЛО, 2005. С. 289–299, а также в статье Эмили Ван Баскирк «„Самоотстранение“ как этический и эстетический принцип прозы Л. Я. Гинзбург» (НЛО. 2006. № 81).

[Закрыть].

Тем более, по вполне понятным причинам нельзя говорить не только о культурной дифференциации мужской и женской гомосексуальности, но и вообще о гомосексуальной литературе в советские годы: подробно артикулируемая гомосексуальность неофициального писателя Евгения Харитонова была исключением. Пожалуй, не к культурной, а к социально-политической сфере стоит отнести тот факт, что на политических процессах инакомыслящим «шили» статьи за «мужеложство»: так, например, по пресловутой 121-й статье УК РСФСР были осуждены режиссер Сергей Параджанов, поэт и прозаик Геннадий Трифонов[524]524

См. подробнее: http://az.gay.ru/articles/news/trifonov2006_7.html.

[Закрыть] и, например, главный режиссер Ленинградского ТЮЗа Зиновий Корогодский, по аналогичной статье более раннего УК, 156-й, – певец Вадим Козин…[525]525

Козин был арестован дважды, в 1945 и 1959 годах; в первом случае гомосексуальность была одним из обвинений, во втором случае он был обвинен (вероятно, в результате организованной против певца провокации) по тогдашней статье 152 – растление малолетних. Об обстоятельствах его заключений можно прочесть в недавно изданных мемуарах: Козин В. Проклятое искусство. М.: Вагриус, 2005. Входившая в репертуар В. Козина песня «Когда простым и нежным взором…» (музыка А. Шмульяна, слова П. Марселя-Русакова), по словам самого певца, имела гомосексуальные коннотации.

[Закрыть] В 1934 году был арестован и впоследствии расстрелян Николай Клюев – он обвинялся в «измене родине», но не последним фактором, настроившим против него власти, была и его гомосексуальность.

Единственным в СССР локусом, в котором открытые гомоэротические связи были не только возможны, но зачастую входили и в обязательный микросоциальный ритуал, были тюрьмы и лагеря ГУЛага. Одно из редчайших в русской литературе советского периода развернутых описаний женской гомосексуальности создано мужчиной – это ставшая уже фольклорной песня Юза Алешковского «Советская лесбийская»:

Сам помадой губною не мажется(«женишок» лирической героини. – А.Ч.)

и походкой мужскою идет,

он совсем мне мужчиною кажется,

только вот борода не растет.

В произведениях контркультурного или авангардного характера (если не говорить о творчестве Е. Харитонова) гомосексуальные сцены чаще всего имели своей целью эпатаж: такова, например, получившая большую известность сцена соития героя романа Э. Лимонова[526]526

В книге бывшей жены Лимонова Елены Щаповой «Это я, Елена (Интервью с самой собой)» есть, в частности, и лесбийская сцена.

[Закрыть] «Это я – Эдичка» с молодым афроамериканцем[527]527

Впрочем, эта колоритная сцена достаточно старого и, казалось бы, уже успевшего стать классическим романа все еще продолжает будоражить умы общественности. Так, в состоявшейся 8 января 2005 года на радио «Эхо Москвы» передаче «Кухня Андрея Черкизова» депутат Александр Хинштейн обвинил Лимонова – на основании романа, написанного еще в 1976 году! – в пропаганде гомосексуализма и развращении молодежи. См. расшифровку передачи: http://echo.msk.ru/programs/kitchen/33900/.

[Закрыть].

Гомоэротическая среда и соответствующая литература начали формироваться в нашей стране в период перестройки, однако ситуация, при которой гейское «подразделение» этой культуры было более заметно, чем лесбийское, сохранилась до сих пор: так, например, крупнейший в Рунете портал gay.ru[528]528

«Российский национальный сервер геев, лесбиянок, бисексуалов и транссексуалов», посвященный знакомствам, местам встречи, гомосексуальной продукции и т. д., может быть иногда использован и как подспорье в исследовательских целях: недавно в разговоре с моим коллегой мы обнаружили, что, ища в Сети тексты некоторых писателей для своих научных работ, мы часто находили их именно на www.gay.ru, «вывешивающем» тексты тех писателей, кто был геем или когда-либо писал о них.

[Закрыть] не только носит «гейское» название, но и посвящен в основном мужской сексуальности («розовым» посвящена лишь часть сайта). Массовое же сознание до сих пор если и склонно хоть как-то воспринимать лесбийскую культуру, то исключительно как часть гейской, и как наиболее «сумасшедшую» или просто несуществующую ее часть.

Эта ситуация весьма напоминает состояние западного общества несколько десятилетий назад. На Западе эта проблема была отчасти решена еще в 1970–1980-е годы – в результате усилий феминистского движения и движений за равноправие «сексуальных меньшинств». Одной из первых эту проблему артикулировала Симона де Бовуар, которая еще в 1949 году обсуждала лесбийство как особую форму женской эмансипации в своей известной книге «Второй пол».

«…Женщине приходится значительно труднее, чем мужчине: ей нелегко примирить свою активную личность с пассивной ролью в сексуальных отношениях, поэтому многие женщины, вместо того чтобы тратить силы для достижения этой цели, просто отказываются от нее. Так, к лесбийской любви часто склоняются представительницы художественных и литературных кругов. И совсем не потому, что она является источником творческой энергии, а их сексуальное своеобразие свидетельствует о наличии какой-то высшей силы; дело скорее в том, что они заняты серьезной работой и не хотят терять время, разыгрывая роль женщины или вступая в борьбу с мужчиной. <…> …Лесбийская любовь не является ни сознательным извращением, ни роковым проклятием. Это жизненная позиция, избранная в силу тех или иных обстоятельств, то есть обусловленная и определенными причинами, и свободным выбором. <…> Как и во всякой другой жизненной позиции, в ней возможно кривляние, неуравновешенность, неудачи и ложь, если она недобросовестна и пассивна или противоречит природе избравшего ее субъекта. Но она может также привести к прекрасным человеческим взаимоотношениям, если ей свойственны трезвость, великодушие и свобода»[529]529

Бовуар С. де. Второй пол / Общ. ред. и вступ. ст. С. Айвазовой; [коммент. М. В. Аристовой] / Пер. с фр. А. Сабашниковой. М.; СПб.: Прогресс; Алетейя, 1997. С. 452, 465.

[Закрыть].

Тем не менее еще в 1973 году Моник Виттиг, выпускница Сорбонны, доктор наук, соратница де Бовуар по журналу «Вопросы феминизма», теоретик и адвокат сексуальных меньшинств, назвала лесбийскую любовь «темой, которую даже не назовешь табу, поскольку она в принципе не существует в истории литературы. У гомосексуальной литературы есть прошлое и настоящее. Лесбиянки молчат, как вообще молчат женщины на всех уровнях»[530]530

Виттиг М. Лесбийское тело / Пер. с фр. М. Климовой. Тверь: Митин журнал, KOLONNA publications, 2004. С. 158. См. также ее книгу «Прямое мышление и другие эссе» (М.: Идея-Пресс, 2002).

[Закрыть]. Причем свойственно это отнюдь не только массам, если вспомнить, что, например, Уистен Оден, будучи геем, еще в 1947 году отказывал женщинам в возможности понять гомосексуальность (о женском гомоэротизме у него и речи не шло):

«Не думаю, что в обществе женщин надо демонстрировать свою гомосексуальность. <…> Это не для них. Конечно, можно обсудить проблему гомосексуализма с женщиной, которая умна и симпатична вам. Тут ничего страшного нет. Но даже в этом случае подобный разговор будет всегда некстати. Видите ли, женщины, даже самые умные, никогда до конца не поймут, кто такие эти голубые и в чем их смысл»[531]531

Оден У. Х. Застольные беседы с Аланом Ансеном / Пер. с англ. М. Дадяна, Г. Шульпякова. М.; Независимая газета, 2003. С. 156.

[Закрыть].

Отдающее «шовинизмом» по отношению к самой теме гомоэротизма высказывание мы встречаем у эссеиста и культуролога Александра Гениса: «И все же однополая любовь вынуждает нас определить свое отношение к страсти, до которой нам нет никакого дела»[532]532

Генис А. Сладкая жизнь. М.: Вагриус, 2004. С. 52.

[Закрыть]. Отметив в скобках это «и все же» и тот факт, что в эссе Гениса речь шла о геях, – скажем, что свое «отношение к страсти» в настоящее время стремится определить и все российское общество, обсуждающее гомоэротические проблемы в массмедиа, и уже определили некоторые исследователи, в работах которых мы можем найти и свидетельства о проявлениях лесбийского самосознания в современной российской культуре[533]533

См., например: В поисках сексуальности / Под ред. А. Темкиной и Е. Здравомысловой. СПб.: Дмитрий Буланин, 2002; Жеребкина И. Прочти мое желание… М.: Идея-Пресс, 2000; Лацци Е., Канторова М. Жизнь в розовом цвете. Однополая семья о себе и не только… М.: Лира, 2006; Бургин Д. Л. «Оттяготела…». Русские женщины за пределами обыденной жизни / Пер. с англ. С. Сивак. СПб.: ИНАПРЕСС, 2004; статьи в кн.: Consuming Russia: Popular Culture, Sex, and Society since Gorbachev / Ed. by Adele Marie Barker. Duke University Press, 1999; Нартова H. Лесбийские семьи: реальность за стеной молчания // Семейные узы: Модели для сборки: Сборник статей: В 2 кн. / Сост. С. Ушакин. М.: НЛО, 2004. Кн. 1. С. 292–315, и др. Кроме того, списки соответствующей литературы (определяемой составителями в духе queer studies, то есть охватывающие темы одновременно мужской и женской гомосексуальности) можно найти на сайте Владивостокского центра гендерных исследований (http://www.wsu.ru/grc/blg/gay_and_kvir_researches.asp; http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/143578) и в рамках учебной литературы по курсу «Введение в квир-теорию» Е. Куприяновой из Саратовского государственного технического университета (http://www.gender.univer.kharkov.ua/RUSSIAN/7list/kupriyanovais_course.htm).

[Закрыть].

Как видно по приведенному в сноске списку работ, в нем не только преобладают западные авторы, а хронологические рамки оставляют за скобками последние годы, но и нигде в отдельную тему не выделена собственно литература «розового» сообщества, являющаяся наиболее ярким выражением самосознания этой субкультуры. Эта лакуна выглядит достаточно странно, если сопоставить охват российских исследований с аналогичными работами на Западе, и особенно в Америке, где в последние десятилетия в рамках «культурных исследований» (cultural studies) изучение гейской и лесбийской литературы выделяется в качестве отдельной дисциплины (queer studies), на основе которой строятся целые университетские курсы и издаются соответствующие тематические антологии – как литературные, так и критические. Само же исследование литературы «лесбийского канона» важно не только в качестве свидетельства об этом до сих пор малоизученном и довольно обособленном сегменте общества, но и потому, что позволяет особо выделить в произведениях такие актуальные для наших дней темы, как подвижность и синтетичность гендерного и личностного самоопределения, а также мотивы изгойства, социальной маргинализации и индивидуальной потерянности в большом и сложном мире.

При развитии женской эмансипации в обществе и культуре «утверждение женской сексуальности стало таким же хрупким, как и утверждение мужской. Никто не знает, куда себя отнести»[534]534

Бодрийяр Ж. Америка / Пер. с фр. Д. Калугина. СПб.: Владимир Даль, 2000. С. 116.

[Закрыть]. Трудности с ориентированием в гендерном и, шире, социокультурном поле отчасти объясняют степень усложненности лесбийской психологии – а полем рефлексии этой психологии становится именно литература.

Если, говоря о гомоэротической литературе на Западе, можно сказать, что в ней представлены буквально «все оттенки голубого»[535]535

Название романа Рю Мураками.

[Закрыть] – любые поэтики и формы, – то новая российская «розовая» литература еще отнюдь не может похвастаться таким разнообразием. Однако, рассматривая наиболее яркие и вызвавшие определенный общественный резонанс произведения этой литературы, можно, кажется, на примере анализируемых авторов показать и очевидное разнообразие репрезентируемых ими поэтик.

Здесь и далее имеется в виду не сексуальная ориентация биографических авторов, а свойства субъекта текста, за исключением случаев, когда автор, как, например, Евгения Дебрянская (и отчасти Яшка Казанова и Маргарита Шарапова), манифестирует свою бытовую сексуальность и де-факто предлагает считать литературные тексты частью своей биографии или жизнетворческого проекта.

Предпринимаемая здесь попытка обзора лесбийской литературы отнюдь не претендует на охват всего корпуса современных текстов соответствующей тематики и оперирует наиболее представительными, как мне кажется, произведениями данной традиции. Так, за рамками нашего рассмотрения оставлены повесть поэта и прозаика Светы Литвак «Награда Верой» о романе двух женщин, обремененных мужьями, детьми и советским бытом, – псевдоромантическое повествование, перемежаемое нарочито наивными стихами: единственное его достоинство составляет, пожалуй, достаточно давнее и старательно воссозданное время действия (ранние 1980-е); рассказ Марины Сазоновой «Триптих» – о гомоэротической инициации[536]536

Литвак С. Награда Верой (http://www.vavilon.ru/textonly/issue2/lit1.htm); Сазонова М. Триптих //Сазонова М. Сказки, истории, притчи. М.: АРГО-Риск, 1996 (http://www.vavilon.ru/texts/prim/sazonova1-5.html).

[Закрыть]; авангардистская повесть Маргариты Меклиной «Голубая Гвинея»[537]537

Меклина М. Голубая Гвинея // Фигуры речи. Вып. 1. М.: Запасный выход, 2005. С. 238–266.

[Закрыть]; откровенно «глянцевый» роман О. Ланской «Лесби»; скандальная пьеса «Лесбияночки шума цунами» М. Волохова, романтическая «Игра в любовь» К. Духовой и некоторые другие произведения. Кроме того, как свидетельство растущей популярности темы следует отметить «Антологию лесбийской прозы»[538]538

Тверь: Митин журнал, KOLONNA Publications, 2004.

[Закрыть], в которую, среди произведений мало кому известных авторов, включены также четырехстраничные зарисовки М. Шараповой и М. Меклиной. Сборник этот тематически наследует сборнику 1998 года «Короткая лесбийская проза» того же издательства, куда вошли западные образцы жанра (М. Виттиг, К. Акер и др.).

3

Первым автором, заявившим о себе в рамках рассматриваемого дискурса, стала Евгения Дебрянская (родилась в Екатеринбурге в 1953 году), с легкой руки журналистов получившая гордый титул «главной лесбиянки России», как ее еще в 1997 году окрестила газета «Аргументы и факты», а за заслуги в организации лесбийского движения в нашей стране – квартиру в Москве, купленную на деньги, пожертвованные тогдашним мэром Нью-Йорка… На сегодняшний день у нее вышло две книги – «Учитесь плавать» (повесть и рассказы) и воспроизводящий это же издание, за исключением одной новой повести, сборник «Нежная агрессия паутины»[539]539

Дебрянская Е. Учитесь плавать. М.: Митин журнал, 1999; Она же. Нежная агрессия паутины. Тверь: KOLONNA Publications, 2001.

[Закрыть].

Сюжет и место действия (Америка или российская провинция) могут у Дебрянской варьироваться, что, впрочем, особо не сказывается на ее стилистике, восходящей, как представляется, к традиции западных «жестких» авторов – таких, как Майкл Джира, Уильям Берроуз, Триша Уорден, Пьер Гийота и др., – и отчасти отечественных: раннего Владимира Сорокина с его некрофильско-копрофагической тематикой, Юрия Мамлеева с его мистической «чернухой» и Баяна Шмрянова с его нарочито-оголтелой сексуальностью. Вряд ли можно найти хоть одну из характерных тем «жесткого» дискурса, не заявленную у Дебрянской: каннибализм, сексуальные перверсии всех видов, садомазохистские сцены и тема садистской domination, групповой секс, инцест во всех его проявлениях (внук, вожделеющий свою бабушку, беременность сестры от брата-близнеца и т. д.), убийства, в том числе ближайших родственников, осквернение и вскрытие трупов – и так далее, и тому подобное. Все это излагается с большим количеством обсценной лексики, не без формальных изысков (рассказ «Торжество боли» состоит из нескольких предложений, набранных огромным шрифтом), сюжет строится чаще всего из фрагментарных сцен[540]540

Дискретностью стиля сочинения Дебрянской напоминают произведения такого значимого для лесбийской литературы автора, как Кэти Акер. В произведении Акер «Киска, король пиратов» происходит даже не «смещение пола», а его «дублирование» – героиня занимается сексом со своим двойником.

[Закрыть] и сдобрен долей абсурда и бытовой мистики в духе того же Мамлеева.