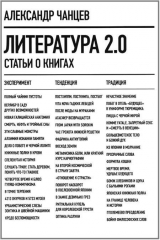

Текст книги "Литература 2.0"

Автор книги: Александр Чанцев

сообщить о нарушении

Текущая страница: 15 (всего у книги 35 страниц)

Все это, возвращаясь к жанровым определениям анализируемой тенденции, позволяет определить эти произведения как политическую сатиру (подчас награни пасквиля, как у Доренко и Проханова). Однако все они, что для сатиры необычно, полны фаталистических настроений. Этот же фатализм не дает оснований определить эти произведения как «чистую» дистопию: высмеивание неблагоприятной общественной ситуации становится ее частью, на симулятивном уровне встраивается в матрицу ситуации, воспроизводясь в ней самой. Например, в романе Славниковой не только повторяется революция столетней давности, но и каждый следующий президент похож на предыдущего… (Кстати, о матрице: если согласиться с выводами М. Хардта и А. Негри и давними пророчествами Ж. Бодрийяра, то некоторые, довольно безобидные, протестные движения вроде «зеленых» и «альтерглобалистов» требуются системам управления государств и/или транснациональных корпораций для того, чтобы дать «выпустить пар» ее молодым и потенциально опасным членам).

Впрочем, энергичный пафос отдельных книг дает основания предполагать, что их авторы вряд ли согласились бы с таким определением, поскольку они имели явное намерение создать именно дистопию. В таком случае допустимо скорректировать наше определение: эти романы – сатира, считающая себя антиутопией. Но необходимо признать еще один не вселяющий оптимизма факт: отказ от предложения позитивного варианта будущего означает автоматическое элиминирование какой-либо рефлексии, что превращает описание тревожной ситуации в простую констатацию отдельных негативных тенденций – а в пределе приводит к неявному согласию с вызывающей на первый взгляд авторское возмущение ситуацией…

После этих предварительных наблюдений попробуем рассмотреть, какие именно политические, идеологические и нравственные концепции фиксируют вышеуказанные произведения и какова эстетическая «обработка» этих концепций.

1. Кровавое прирастание земель

Начать наш анализ я хотел бы с книги, которую не указал выше, чтобы избежать возможного недоумения читателя, так как в «Сердце Пармы» Алексея Иванова[339]339

Первое (сокращенное) издание – М.: Пальмира, 2003; здесь цит. по полному изданию: СПб.: Азбука-классика, 2006.

[Закрыть], добротном историческом романе о присоединении пермской земли к Московскому княжеству, очевидным образом отсутствуют элементы футуристической сатиры и памфлета о президентских выборах 2008 года, однако, на мой взгляд, наглядно видна метафорическая фиксация современных политических тенденций, обращенных в недалекое будущее.

Главными мотивами в романе Иванова становятся построение сильного государства, жестко управляемого из центра, и полное исчезновение как местной, так и индивидуальной автономии от вездесущей воли государства – что находит прямые параллели с образом «путинской России». Так, инициированная нынешним московским центром борьба с автономизацией регионов, фактическое назначение президентом губернаторов и своих полномочных представителях в федеральных округах, уничтожение политически влиятельных сил в бизнесе вроде того же «ЮКОСа» почти буквально повторяют описанную Ивановым ситуацию XV века с подчинением московским князем Иваном III излишне свободолюбивых земель, по старинке считающих себя независимыми от центра.

В интервью Иванов подтверждает, что архетип противостояния Москвы и областей вечен и имеет аналогии с днем сегодняшним «на 100 процентов»[340]340

«А. Гаврилов: Когда я читал „Сердце пармы“, было сильное ощущение, что эта история регионального барона в России вечна. Что ваш Михаил Пермский, что какой-нибудь Анатолий Быков… А. Иванов: Да это же русский архетип! У нас что в XV веке, что в XX, что в XXI – всегда, по-моему, так… А.Г.: Насколько вы это в уме держали? А.И.: На сто процентов. А.Г.: Какие-то реальные современные истории приходили при этом в голову? А.И.: Да как… Любую газету открой – вся история повторяется. С другими именами, другими суммами, другими мотивировками, а основа та же самая. А.Г.: То есть „Сердце Пармы“ – современный политический роман? А.И.: Вы знаете, я не имел в виду никаких прямых аллюзий, аллюзии напрашивались сами. Я старался, наоборот, этих аллюзий избегать, но поскольку истории вопиющие, этого сделать не удалось. <…> Возможно, именно актуальность этой книги послужила основанием для слухов об ее скорой экранизации» (Мы все изнасилованы Голливудом. Интервью А. Иванова А. Гаврилову// Сайт газеты «Книжное обозрение» [http://www.book-review.ru/news/news1522.html]).

[Закрыть], однако авторские интенции и оценки, пожалуй, не столь важны, как общая констатации процессов и некоторые их детали. (Будучи патриотом пермской земли и живописуя ее оригинальное историческое наследие и в других своих произведениях, Иванов в «Сердце Пармы» определенно сочувствует войне князя Михаила Пермского[341]341

Не могу судить, насколько верны эти данные, но А. Дугин приводит такие цифры: «На вопрос: „хотите ли вы великого Российского государства, мощной империи?“ – 87 % жителей Сибири отвечают „да“. А на вопрос: „хотите ли вы отделиться от Москвы?“ – отвечают утвердительно 80 %» (Дугин А. Геополитика постмодерна. Времена новых империй. Очерки геополитики XXI века. СПб.: Амфора, 2007. С. 161). Видимо, конфликты не только вековой (революции 1917 года, как мы увидим далее), но и многовековой давности оказываются в какой-то степени неизжитыми…

[Закрыть], но признает историческую логику, диктовавшую необходимость централизации Руси.)

Так, процесс подчинения уральских земель «благодетельному игу государства» (Е. Замятин. «Мы») оказывается кровавым («кровью земля к земле прирастает») и сопровождается религиозным обращением местного населения: «…вы должны принять Христа ради будущего, ради того, чтобы пермяки в русском народе сохранились навеки, а не были истреблены московитами. Ради вашего спасения, понимаете?»[342]342

Сам мотив агрессивного расширения государства и подчинения ранее независимых областей в новейшей литературе Иванов использовал не первым. Стоит вспомнить хотя бы «Укус ангела» «питерского фундаменталиста» П. Крусанова – роман, в котором с явной симпатией и «смаком» подавались как кавказские, так и «международные операции» войск некой вымышленной России-Византии, описанной в традициях «альтернативной истории».

[Закрыть] Для Перми присоединение к Москве оказывается равносильным фактическому спасению (от наступающих с юго-востока татар), но одновременно – и потере локальной идентичности (отказ от собственных языческих и местных обычаев символизирует уход от главного героя его жены, ламии-шаманки, после того как присоединение к Руси становится решенным фактом). Потеря идентичности же на более высоком уровне обобщения может быть прочитана как конец истории для отдельно взятого пермского народа – замена личной, оригинальной истории, а также причастности к формированию истории на безликую волю государства. Безличность государевой воли подчеркнута в романе контрастом между яркими и харизматическими пермяками и сухими московскими боярами во главе с великим князем московским Иваном Васильевичем (Иваном III). Образы же приближенных к нему воевод, коим поручено покорение Перми, мы еще вспомним, анализируя карикатурный образ Путина в романе Сергея Доренко, который описывает президента как пассивного и равнодушного ко всему властителя: «Князь Федор Пестрый не был жестоким человеком от рождения <…> Он лил кровь, много крови, и порой невинной, но не находил в том удовольствия. Так надо было. <…> Пестрый добился в жизни всего. Но, получив все, он вдруг с удивлением понял, что не так уж много ему было надо. Его не влекли богатство, слава, честь, любовь красавиц. Его вообще уже ничто не влекло. Он походил на стрелу в излете, которая пробила все преграды, но дальше лететь нет сил. Немного тешила мысль о власти, но уж куда ее больше?»

Стоит также отметить, что «Сердце Пармы» – единственный роман этого типа, в котором хотя и не дана самостоятельная концепция будущего, но присутствует «нравственный императив», противопоставленный автором государственному насилию. Этот императив сводится к утверждению нехитрой мысли, что от перемены правителей, войн и т. д. судьба человека, которому должно «жить своей человеческой судьбой», все же не зависит, и «вер[ы] в то, что в человеке все равно всегда остается что-то неискоренимо человеческое и нельзя эту человечность продать или отвергнуть, а можно лишь убить вместе с самой жизнью».

2. Пришли третьи

В романе Быкова «Эвакуатор» переплетены две достаточно простые мифологемы. Во-первых, это «любовь на фоне войны»[343]343

Быков в сюжете «Эвакуатора» очевидным образом использовал свою собственную поэму 1996 года «Военный переворот» (см.: http://books.prometey.org/read/I4/2396.html).

[Закрыть] – романтическая связь москвички Кати и ее сослуживца Игоря, который предлагает ей «игру для двоих», называя себя инопланетянином, и подробно придумывает совершенное вместе с ней путешествие «на родную планету»[344]344

На идее эвакуации на далекую звезду (у Быкова – альфу Центавра, здесь – на Бетельгейзе) построена еще одна относительно недавняя антиутопия – «Несколько дней после конца света» русского испанца X. Мирамара (Киев: Ника-центр; Эльга, 2004), в которой наша страна также погружена в анархию, а хоть какой-то видимый порядок в ней пытаются поддержать внешне силы – американские представители ООН и еврейские добровольцы-дружинники, приехавшие из Израиля.

[Закрыть]; все это происходит во время нарастающей волны террора, осуществляемого предположительно чеченскими сепаратистами и приводящего в конце концов к распаду государственных институтов России. При этом «инопланетная» часть сюжета написана нарочито абстрактно, притчеобразно, но смысл этой притчи лично мне не совсем ясен. (Кроме довольно расхожего утверждения частного счастья как антитезы общественным катаклизмам, эту любовную историю можно трактовать как попытку осуществления личной свободы посредством подчеркнуто частной речи[345]345

Ср.: «Наррация как воплощение самосознания и выступает в замятинском романе процедурой „распрограммирования“ героя – высвобождения его из-под контроля ничьего языка и вездесущего господства (позднее этим путем пойдет оруэлловский протагонист)» (Дубин Б. Указ. соч. С. 36).

[Закрыть].) Во-вторых, это «апокалипсис сегодня»: как в рекламе поисковой интернет-системы «Яндекс» «найдется всё», так и у Быкова взорвется все, что только физически может взорваться. От московских торговых центров до провинциальных АЭС.

Имеет смысл рассмотреть вторую, «апокалиптическую», составляющую «Эвакуатора», тем более что традиционная трактовка войны как хаоса и разрушения стала чуть ли не редкостью в последнее время на фоне вновь оживившегося модернистского понимания войны как элемента успешного функционирования системы: «Известно, что система традиционно и мощно помогает себе войной, чтобы выжить и восстановиться. Сегодня механизмы и функции войны интегрированы в экономическую систему и в механизмы повседневной жизни» (Ж. Бодрийяр[346]346

Бодрийяр Ж. Указ. соч. С. 80.

[Закрыть]). Именно о войне и «механизмах повседневной жизни» (и о любви как наиболее ярком проявлении жизни) и пишет Быков; война как самое наглядное выражение катастрофичности и всеобщего разлада присутствует и в других произведениях на интересующую нас тему. Так, в романе Сорокина поминается некая «смута», а Кавказ перегорожен такой же стеной, как и та, что отделяет Россию от Европы; гражданская война начинается в романе Славниковой, а «2008» Доренко заканчивается угрозой одновременно катастрофического теракта и гражданской междоусобицы, после чего по просьбе российских властей в страну вводятся американские войска, чтобы правительство могло взять ситуацию под контроль.

Концептуалистски-остраненное изображение подобных ощущений наглядно демонстрирует текст, не имеющий непосредственного отношения к нашей теме, – абсурдистская и нарочито камерная пьеса Александра Анашевича «Булавки»[347]347

Анашевич А. Булавки // Критическая масса. 2006. № 1.

[Закрыть], две героини которой, женщины средних лет, то и дело начинают паниковать: «Скоро и этот город будет трещать по швам и корчиться от боли. Он будет разрушен. Они все умрут». Они обсуждают «войну», «междоусобицу» и «мародерство», от которых надо бежать «в Челябинск или Воркуту». При этом еще в большей степени, чем в «Эвакуаторе», само ощущение абстрактного «апокалипсиса сейчас» оказывается гораздо важнее, чем конкретизация угрозы.

Расширяя контекст, следует заметить, что оккупация России Америкой становится настоящим «больным местом» современной прозы[348]348

Подробнее об этом см.: Витенберг Б. М. Игры корректировщиков (Заметки на полях «альтернативных историй») // НЛО. 2004. № 66.

[Закрыть]. В качестве наглядного примера можно вспомнить сборник «Военные рассказы» П. Пепперштейна (М.: Ad Marginem, 2006): в рассказе «Россия» повествуется о войне России с США, происходящей в далеком будущем, в «Подвиге модели» – в опять же весьма удаленном будущем – в России вспыхивает восстание против войск США, якобы оккупировавших страну ради контроля над сырьевыми месторождениями. Развивая почти во всех рассказах тему войны как предельного выражения катастрофизма сознания (особенно показательны «Енот изнутри» и «Плач о Родине»), Пепперштейн представляет в метафорико-мифологической форме относительность целей и причин современной локальной войны: «Быстро формировались и вновь распадались отряды и группы под различными значками и флагами: флаг с ликом Христа, коммунистический красный флаг, флаг Советского Союза, фашистский флаг со свастикой, имперский штандарт дома Романовых – все это странно перемешалось».

Вся эта идеологическая мешанина подвергается деконструкции в других рассказах Пепперштейна – например, в «Войне Дня и Ночи». А из финального рассказа этой книги «Плач о Родине» становится понятно, что все рассказанное прежде предлагается воспринимать именно как фантазм – советско-ностальгические ламентации у Пепперштейна превращены в метафору цивилизационной трансформации, перехода современного мира в стадию «космического мусора». Такая метафоризация чревата этической нечувствительностью, но важно отметить, что дистопия у Пепперштейна – это именно масштабная метафора, имеющая заведомо «переносный» смысл.

«Американской угрозой»[349]349

О феномене страха перед Америкой в современном российском обществе см. состоящий из четырех материалов блок «„Американский невроз“ в российской культуре» в: НЛО. 2009. № 95. Об истоках сложного отношения к США см. также: «Представители карательных органов, так и не привлеченных, даже по их собственным законам, к ответственности за поражение СССР в этой войне, консервируют общество в состоянии травмы – как бы в отместку за то, что повторный роспуск Российской империи в 1991 году оказался сравнительно мирным. Формулируя позицию Российской Федерации в отношении США, правящий класс постоянно апеллирует к американо-советским отношениям – так, как будто нынешняя РФ – именно тот правопреемник СССР, который обречен продолжать историческую миссию проигравшей стороны. Если условно обозначить США и СССР как два „Третьих Рима“ – соответственно республиканский и императорский, – то падение нашего, императорского, поставило население самого большого осколка империи – Великороссии, или Российской Федерации, – перед развилкой. С одной стороны – свобода и союзничество с США, с другой – попытки реванша централизованного авторитарного государства» (Гусейнов Г. Язык и травма освобождения // НЛО. 2008. № 94. С. 140).

[Закрыть], и куда менее метафорически, чем в прозе Пепперштейна, пугают читателя в совсем другом и по уровню, и по поэтике сочинении – в романе Александра Проханова «Теплоход „Иосиф Бродский“»[350]350

См.: Чанцев А. И корабль плывет // Сайт «Букник. ру». 2006. 10 июня (http://www.booknik.ru/reviews/fiction/?id=9908).

[Закрыть]. Описанный в этом опусе «американский посол» активно участвует в антироссийском заговоре и прилагает усилия, чтобы не допустить избрания президента по имени Парфирий – но очевидно, что имеется в виду В. В. Путин – на третий срок. «Гротескная метафоричность Проханова не проблематизирует производство смысла, а „удваивает“ общественные страхи и мифы, направленные на поиск виноватых и демонизацию всевозможных „врагов“ („Ельцин развалил Россию“, „Чубайс всех ограбил“, „американцы хотят весь мир завоевать“ и т. п.); эти утверждения как бы дублируются на метафорическом языке и легитимизируются в пространствах журналистики (передовицы Проханова) и литературы. Поэтому произведения Проханова не проблематизируют, а мифологизируют и гиперболизируют любую идентичность…»[351]351

Кукулин И. Революция облезлых драконов: ультраправая идея как имитация нонконформизма // Сайт «Полит. ру». 2007. 8 апреля (http://www.polit.ru/culture/2007/04/08/kukproh.html˝_edn1).

[Закрыть] Именно по этой причине у Проханова можно найти еще множество расхожих маркеров, свойственных рассматриваемой политической прозе. Так, у него заявлена тема «китайской угрозы» (китайцы претендуют на Дальний Восток и безудержно размножаются личинками в китайской пагоде, сооруженной среди русских лесов; в романе Сорокина Китай описан как экономическая супердержава, производящая чуть ли не все товары мира, но китайцы изображены как обычные люди – их-то, чересчур законопослушных, легко обманывает главный герой – опричник, то есть сотрудник тайной полиции[352]352

Китайская тема стала одной из центральных – вместе с экологической – в романе А. Рубанова «Хлорофилия» (М.: Астрель; ACT, 2009): Восточную Сибирь сдали в аренду китайцам, а все население Москвы, достигшее 40 миллионов человек (остальная территория России если не подверглась отторжению, то заселена, как и у Быкова, полудиким, обитающим в лесах или разрушенных деревнях, «исконным» населением), живет на свою долю с платежей. (Любопытно, что эту идею можно встретить не только в сатирических антиутопиях, но и в серьезных политологических работах. Так, глава «Общества Мон-Пелерин» Д. Лал в своей книге советует: «…одним из способов разрешения вечной дилеммы российской „души“ – европейской и азиатской одновременно – может стать вариант „аляскинского решения“ царского правительства: сдача Сибири „в аренду“ Китаю в обмен на долю рентных доходов, которые китайцы извлекут из ее природных ресурсов» (Лал Д. Возвращение «невидимой руки»: актуальность классического либерализма в XXI веке / Пер. с англ. М. Коробочкина. М.: Новое издательство, 2009. С. 12)). Что же касается «китайской» фобии, то недавно утвержденная «Программа сотрудничества между регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири Российской Федерации и Северо-Востока Китайской Народной Республики (2009–2018 годы)» была воспринята некоторыми публицистами именно в алармистском контексте «продали Сибирь китайцам!» (см.: Храмчихин А. Пораженцы // Частный корреспондент. 2009. 14 октября (http://www.chaskor.ru/article/porazhentsy_11329)). К слову, страхи по поводу «китайской угрозы» возникли в фантастической литературе далеко не вчера – еще у В. Одоевского в книге «4338. Петербургские письма» (1835–1840) Китай и Россия занимают ведущее положение в мире (между собой, правда, живут в полном мире, а рассказчиком является китаец с русским именем, в точности как и у Хольма ван Зайчика), а у Г. Данилевского в рассказе «Жизнь через сто лет» Китай покорил Европу и США, помиловав Россию лишь за ее нейтралитет в мировой войне 1930 года… (См.: Егоров Б. Российские утопии: исторический путеводитель. СПб.: Искусство-СПБ, 2007. С. 161–162, 276–277. См. также обзор литературы по утопиям последних лет (включающий в себя и разбор книги Б. Егорова): Витенберг Б. Путешествие в мир утопий (обзор книг по литературной утопии) // НЛО. 2008. № 93).

[Закрыть]); дан намек на революционное восстание «нацболов», как в «2008» Доренко; присутствует тема уставшего, слабого, не справляющегося с ситуацией президента, отказывающегося идти на третий срок, чего хотят «патриоты» в его окружении. Эта последняя деталь, как и пасквильный тон в описании нынешней политической элиты, опять-таки напоминает роман Доренко. Не обошлось у Проханова и без эсхатологических намеков на скорый конец российского государства: «Бунта не будет, Василий Федорович. Русский народ израсходовал энергию бунта и теперь не горит, а тлеет. Россия больше не угрожает миру революцией и войной. Она угрожает миру своим гниением, которое может стать источником неприятных эпидемий. Президент Парфирий оказался неудачливым врачом, и его методы лечения не привели к исцелению умирающей России».

Не совсем Америкой, но силами НАТО и ООН контролируется распавшаяся Россия в романе «Стыд» В. Строгальщикова (М.: Эпоха, 2006). Здесь наша страна уже не федерация, а конфедерация (Дальний Восток и Чечня утеряны). Москва все еще столица, но лишь номинально, поскольку страна разделена на зоны «международной коллективной ответственности»: по «закону об охране инвестиций» силы ООН и «эсфоровцы» (натовские силы «Эсфор», «Siberian Forces») охраняют инфраструктуру российских земель, важную для зарубежных владельцев, от набегов идейных исламистов. Российская армия, как и государство, в крайне плачевном состоянии, а единственной «живой» силой, страдающей от всех воюющих сторон, становится деревенский люд (аналог этого «коренного населения» мы увидим в «ЖД» Быкова). Живописуя все это унижение России, автор занимает довольно неожиданную позицию – при общем патриотическом настрое он, кажется, одобряет очередное «призвание варягов», неоднократно отмечая, что при «эсфоровцах» «ментовской произвол слинял на нет», «жесткий паспортный режим очистил подвалы и улицы», «общественный транспорт при варягах работал как часы», исчезли наркотики и т. д. Эта позиция любопытна для нашего обзора не только потому, что, как в том же «ЖД», «реанимирует» идею «варягов», но и потому, что – даже в виде зарубежных «эсфоровцев» – апеллирует к идеологеме сталинской «сильной руки». Можно не говорить о том, что эта позиция полностью отрицает какую-либо внутреннюю потенцию изменить ситуацию в собственной стране – нужны или варяги, или жесткий диктат сверху, как во времена Сталина…

Сюжет романа Д. Быкова «Эвакуатор» отнесен если и в будущее, то в ближайшее; скорее всего, время действия совпадает с временем выхода книги – это 2005 год (один из персонажей говорит, что с 2003 года «еще два годика проскрипело»). Российское общество в романе описано как находящееся в состоянии тотального кризиса и повсеместной эрозии и паники. В Москве звучат взрывы – взрывают кафе, торговые центры, целые районы (Свиблово)[353]353

Похожими смутными ощущениями тревоги пронизаны и новеллы из сборника рассказов «Городские сумерки» А. Кабакова (М.: Вагриус, 2007) – на улицах стреляют, дома лежат в развалинах… Впрочем, подспудные отсылки к атмосфере «Невозвращенца» и «Приговоренного» присутствуют не только у его автора, но и у многих персонажей данной статьи. Кроме того, из заметных авторов в прошлые годы в жанре антиутопии работали Э. Тополь, М. Веллер, а несколько позже Ю. Поляков с «Демгородком» и В. Рыбаков с «Гравилетом „Цесаревич“». У Рыбакова в 2003 году вышел также роман «На будущий год в Москве» (М.: ACT, 2003), в альтернативном мире которого России попросту нет – страна поделена на десятки крошечных областей с визовым режимом между ними (визу выдает ОБСЕ), армия и наука упразднены, в Петербурге заседает сейм, в Москве – меджлис, Ставрополь переименован в Исламийе, а вся российская история находится под запретом или кардинально пересмотрена (в школе преподают, что немцев под Сталинградом разгромили американцы). Последний роман Рыбакова «Звезда Полынь» (М.: Эксмо, 2009) отчасти развивает идеи возрождения героического советского прошлого – на этот раз в космическом проекте одиночек, усилиям которых противостоит государство.

[Закрыть] и т. д. Как в романе Доренко, у Быкова террористы захватывают АЭС, правда, непонятно, взорвали ли ее в итоге («Сейчас в городе говорят, АЭС взорвалась. – Сухиничская? – Ну. А другие говорят, не взорвалась, просто захватили. Радио ж молчит, не говорят ничего…»). Самопроизвольные или террористические взрывы распространяются на все более обширные территории – взрывы звучат в других городах России, в США «тоже уже началось», и в Европе неладно («паника на дорогах Германии и Франции…»).

Из-за отсутствия достоверной информации и эскалации катастрофы государство постепенно распадается: метро закрыто[354]354

В бестселлерах Д. Глуховского «Метро 2033» и «Метро 2034» ситуация еще хуже – после ядерной войны уцелели лишь те москвичи, что были в метро, и теперь на каждой станции метрополитена свое государство…

[Закрыть], центр оцеплен, телефоны не работают, газеты не выходят («…дольше всех продержался глянец, и это было по-своему логично – в гибнущей стране все наоборот, законы переворачиваются, и наиболее жизнеспособным оказывается никому не нужное»), выезд из страны запрещен… Алармистский катастрофизм, тему которого Быков продолжил в следующем своем сочинении – «ЖД», – в романе постоянно нагнетается, и это уже само по себе является свойством кризисных эпох. Анализируя мировоззрение Ницше, Фридрих Юнгер показал развитие его патологических сторон – его описание чрезвычайно подходит к анализируемым здесь социальным симптомам:

«Внезапно все вокруг оказывается как бы отравленным. Все выглядит так, как если бы большой, невидимый труп отравлял воздух. Начинают быстрее расти страх, ненависть, недоверие. Вопрос о доверии ставится снова и снова, ищут ответственных, виноватых. Ответственность перекладывают друг на друга по кругу. <…> Обвиняющая мысль становится все более острой; разрабатываются новые процедуры и методы. Они должны усугубить и увеличить подозрение. <…> Наружу вырывается неприкрытая жестокость»[355]355

Юнгер Ф. Г. Ницше / Пер. с нем. А. Михайловского. М.: Праксис, 2001. С. 168.

[Закрыть].

Впрочем, несмотря на то, что рассказчик просто-таки смакует описания взрывов, агонии государства и прочих эсхатологических кошмаров (ни о каком сочувствии к потенциальным жертвам речи нет в принципе – герои лишь эмоционально рассказывают друг другу об очередных терактах, считая их не то чтобы справедливыми, но безальтернативными в сложившейся ситуации), важнее не обсуждать модальность описания, а рассмотреть причины и следствия происходящего в романе.

Во взрывах не явно, но имплицитно присутствует «чеченский след» – простые обыватели уверены, что взрывают чеченцы, Шамиль Басаев обещает на своем сайте в Интернете «повзрывать всю Москву», обыватели преследуют на улицах чеченцев, кавказцев высылают из Москвы, громят восточные кафе, закрыты рынки[356]356

Две последние ксенофобские детали были почти успешно «реализованы» в реальной жизни в 2006 году: после инспирированного и санкционированного властями «наезда» силовиков (следствие политического конфликта с Грузией в октябре 2006 года) на грузинские рестораны и казино те были (временно) закрыты, а торговцы с Кавказа и из Средней Азии были в основном вытеснены с рынков в соответствии с новым законом о привлечении иностранной рабочей силы в отраслях городского хозяйства; правда, вскоре были разработаны легальные возможности обойти новый закон – после того, как на рынках попросту стало некому работать. Подробнее см., например: http://news.bbc.co.uk/hi/russian/russia/newsid_6346000/6346415.stm.

[Закрыть]. Но, несмотря на то что один из персонажей книги – спасенная героями на улице и взятая на борт космического корабля чеченка – оказывается террористкой с «поясом шахида» (словно других чеченцев не бывает), в этот «след» никто по-настоящему не верит. «Сам и рванул. Откуда там чечены? Там что, гексоген был? <…> Война. Тоже война, мля. С кем воевать-то? Война – когда хоть врага видно», – говорит необразованный солдатик, который, казалось бы, должен обвинять во всем именно чужаков. «Теракты терпели потому, что за ними чувствовали мощь, с которой не пошутишь. С каждым новым взрывом все уверенней обвиняли власть и все охотнее сочувствовали противнику», – рассуждает Катя. (Это утверждение отсылает к многочисленным сообщениям российских и иностранных СМИ о «следе провокации» в громких терактах.) Игорь-«инопланетянин» объясняет Кате: «…это примета времени – зло без причины, наделенное чудовищной, бесцельной силой. Радикальный ислам тут вообще ни при чем, он тоже станет жертвой, только чуть позже. Я же говорю – первые и вторые уравнялись и взаимно уничтожились, пришли третьи». В конце романа кавказцы и русские бегут из Москвы одновременно.

Очень характерно, что Катя отрицает участие чеченцев во взрывах («…ну ведь это не злодеи, хотя они и убийцы и все такое <…> ну, я в том смысле, что они другие (курсив мой. – А.Ч.)…»), а Игорь указывает на неких «третьих». Таким образом, враг оказывается абсолютно не определен, что, по меньшей мере, странно и малоправдоподобно – взрывы и бедствия начались не вчера, но даже при наличии цензуры и проблем с вещанием массмедиа невозможно представить себе ситуацию, в которой серия масштабных терактов происходила бы совершенно анонимно. Эта художественная неправдоподобность нужна Быкову, как представляется, чтоб утвердить в роли врага совершенно неизвестную, неопределимую, чуть ли не природную силу, максимально абстрактного Другого.

Рассказчик делает попытки подставить на место этого Другого само российское государство, народ или некий давно назревавший системный кризис, чреватый всеобщим развалом: «…государство, проповедующее распад, обладает удвоенной силой, освящая своим авторитетом давно желаемое. Распад, как выяснилось, был тайной мечтой почти всего населения, потому что созидать давно было незачем, нечем и, в сущности, себе дороже. Может, все потому и сносили нарастающий террор так покорно, что в глубине души с самого начала были уверены в заслуженности происходящего, в естественности именно такого развития событий…» Эта мысль муссируется Быковым и в «ЖД». Кроме того, в «Эвакуаторе» с гипнотическим упорством повторяются фразы о том, что взрывает государство или взрывается все само по себе.

Но версия о причастности к взрывам государства остается на грани слухов. Это символично, так как, во-первых, отсылает нас к советскому прошлому (как и в романе Славниковой, в котором слухи оказываются главным источником информации: «…в пореволюционной России эхо социального взрыва отзывалось волнами слухов, баек и анекдотов, а также сопровождающих их негативных проекций, „черных теней“ – доносов, утечек информации» [Б. Дубин]), во-вторых, «„вести“ при этом могут относиться, понятно, только к социально иному, культурно диковинному, чужому» (он же), в-третьих, слухи процветают в обществе, лишенном общепризнанных ценностей («слухи <…> действуют лишь в том мире, где сакрализованного <…> уже нет»[357]357

Дубин Б. Указ. соч. С. 72–73.

[Закрыть]). Последняя характеристика относится к тоталитарному обществу и известна еще по «1984» Оруэлла: «…падали ракетные бомбы, а порой где-то вдалеке раздавались очень сильные взрывы, причину которых никто не мог объяснить, что порождало дикие слухи». В романе Оруэлла – через много лет это повторится и у Быкова – за этими взрывами Огилви угадывал не происки врагов, а деятельность собственного государства, направленную на поддержание граждан в постоянном состоянии войны: «Таким образом, сегодняшняя война, если судить по меркам предыдущих войн, просто жульничество. Она напоминает битву между жвачными животными с подрезанными рогами. Но хотя война ирреальна, она не бессмысленна. Она поглощает излишки производства и поддерживает ту особую атмосферу духа, в которой и нуждается иерархическое общество. Ныне, как не трудно понять, война – всего лишь внутреннее дело страны. <…> Каждая правящая группировка ведет войну с собственными подданными»[358]358

Оруэлл Дж. 1984 // Оруэлл Дж. 1984. Скотный двор / Пер. с англ. Д. Иванова, В. Недошивина. Пермь: Капик, 1992. С. 114, 148.

[Закрыть]. Ситуацию с фантомной войной Быков использует впоследствии в «ЖД», где «договорный» характер гражданской войны станет уже общеизвестным.

Создавая глубоко пессимистическую картину обреченного общества, гибнущего скорее от слухов, чем от терроризма, Быков активно живописует упадок, хаос и общественную стагнацию, но не только не дает намека на выход из этой ситуации, но и даже не берется определить источник угрозы, назвать имя врага, заменяя его максимально условным и заведомо недостоверным (даже для персонажей) образом Другого.

3. Трагизм чудовищного ожидания

Художественно беспомощный[359]359

Впрочем, даже эта слабость оказывается отчасти симптоматичной: «…фантазмы оказываются изоморфны травматическому сознанию. Сказанное позволяет предполагать отпечатки исторической травмы даже в самых плоских аллегориях – не только у Проханова, но и у Аксенова, Крусанова или Лукьяненко» (М. Липовецкий – А. Эткинд. Возвращение тритона: советская катастрофа и постсоветский роман // НЛО. 2008. № 94. С. 180).

[Закрыть] роман журналиста Сергея Доренко «2008» был, как представляется, замечен лишь за счет «медийного ресурса» фигуры самого автора – бывшего «телекиллера» и фигуранта шумного судебного процесса, а ныне главного редактора «Русской службы новостей». Идея Доренко выпустить роман-памфлет полностью вписывается в общую тенденцию: современные политики в России стремятся использовать литературу в качестве новостного повода и своего рода атрибута гламурно-светского имиджа[360]360

См., например, «Трупы Большого театра» депутата Государственной думы Алексея Митрофанова и журналиста А. Сорокина (о якобы имевшем место любовном романе балерины А. Волочковой и бывшего премьера М. Касьянова) (М.: Эксмо, 2006) и др.

[Закрыть]. Этому же соответствует скандальное содержание романа-пасквиля, направленного против почти всех действующих политиков (в отличие от романа Проханова и совместных творений Смоленского и Краснянского, в этом тексте они не скрыты даже под прозрачными псевдонимами) и действующего президента (книга посвящена «Памяти Владимира Путина»[361]361

Книга тем самым оправдывает отмеченное еще Розановым часто, к сожалению, свойственное отечественной оппозиции качество – направлять всю свою деятельность против правящего лица, а не системы в целом. «Революция русская вся свернулась в тип заговора; но когда же заговор был мощен против государства, а не против лица?» (Розанов В. Опавшие листья. М.: Современник, 1992. С. 333).

[Закрыть]).

В романе Путин, ставший «стихийным даосом», озабочен освоением мудрости китайского учения – в то время как его окружение решает само по себе «проблему третьего срока», а чеченцы захватывают АЭС, после взрыва которой при соответствующем направлении ветра ядерное облако погубит Москву. Этот эпизод, кстати говоря, имеет прямую аналогию с фрагментом романа Юлии Латыниной «Джаханнам»[362]362

М.: Эксмо, 2005.

[Закрыть], в котором террористы захватывают нефтеперегонный завод и возникает угроза отравления близлежащего города – в случае, если емкости с химическими реагентами будут взорваны при соответствующем направлении ветра. Этот страх перед «террористическим Чернобылем» выдает отдельную социальную фобию, в последние годы, кажется, тоже свойственную нашей стране (впрочем, описания подобных ситуаций присутствуют и в западных кинобоевиках).

Интрига с терактом и политическими катаклизмами начинается ближе к самому концу книги, так как до этого, кажется, все усилия автора ушли на создание максимально монструозного образа президента. Путин капризничает перед охраной, принимает на даче Березовского любовницу, командует муравьями в китайской хижине и т. п. Доренко навязчиво показывает, что Путин якобы не способен к мыслительной деятельности («сороку увидел на заборе и заинтересовался. А Петрович подумал, что государственные мысли и нехорошо перебивать…»), не может ничего решить самостоятельно, а во время угрозы теракта впадает в кататоническое состояние («во время страшных кризисов он <…> впадал в спасительный столбняк…», «Путин покорился судьбе…»[363]363

Похожий образ президента, поданный в не менее трэшевом ключе, можно найти в «романе-фантоме» «Пингвиний бунт» В. Вьюна (М.: Общество дружбы и развития сотрудничества с зарубежными странами, 2007). В этом романе Иннокентий Иннокентиевич Пупкин (присутствует в книге также его семья, Аркадий Рабинович из Лондона, антипупкинские партии и проч.), пытающийся быть тираном наподобие Сталина, малоуспешно противостоит американцам, ведет войну в Антарктиде и в итоге отрекается от власти после кошмара о собственном свержении…

[Закрыть]). Карикатурность этого образа за гранью пошлости тоже не случайна. Так, Лев Гудков писал, что российская власть, традиционно отчужденная от обывателя, может либо идеализироваться, либо «становится объектом поношения, возмущения, когда она воспринимается лишь как чисто фактический управляющий». В последнем случае «медленно идущие процессы разгосударствления принимают форму новых, десакрализованных (например, телевизионных) представлений о власти как чем-то уродливом, слабом, шутовском и обыденном»[364]364

Гудков Л. Негативная идентичность. М.: НЛО; ВЦИОМ-А, 2004. С. 103.

[Закрыть]. Именно в таком, телевизионно-пародийном ключе Доренко выстраивает свою «критику» властных фигур, и президента в особенности.

Акцент в романе сделан на слабости, анемичности президента, его мертвенности (изучение даосизма ему нужно, чтобы обрести бессмертие, а «придворные кремлевские Мерлины» получили приказ изучить вопрос бессмертия, чуть ли не создать клон Путина); «…у него лицо было, как у киборга без батареек». Этот гротескный портрет, как и образы московских бояр в романе Алексея Иванова «Сердце Пармы», символизирует безликость власти, бездушность, ее мертвенность и пустотность (разговоры о китайской философии, поездка в Китай к духовному наставнику[365]365

Встреча президента Путина с китайскими наставниками боевых искусств получила неожиданное продолжение: в марте 2007 года реальный В. В. Путин – увлекающийся, как известно, восточными единоборствами – принял монахов из Шаолиня в Кремле и вспоминал свой визит в их монастырь: http://www.newsru.com/religy/27mar2007/shao.html.

[Закрыть] вращаются вокруг понятия Дао, идентичного Великой Пустоте).

Как и в романе Быкова, террористы (открыто «сообщается», что это чеченцы) захватывают Обнинскую АЭС (реально существующую, а не вымышленную Сухиничскую, как в романе Быкова). Начинается паника – дороги перекрывают, народ бежит из Москвы, на Лубянке жгут документы, продукты раздаются бесплатно и т. д. Впрочем, паника касается скорее официальных структур (чиновники спасаются, семью президента отправляют в Лондон и т. д.), обычные же люди ведут себя спокойно. «Витрины никому бить не приходилось. <…> Вот малыми силами и организовывали раздачу всего остающегося. Справлялись без милиции. <…> Ходили, например, на работу, где работников никто особо и не ждал и начальников никаких не было. <…> Выдавали в эфир фильмы военно-патриотического содержания. Сами так решили и выдавали». «…Трагизм чудовищного ожидания создавал порядок – без истерик, тихий, молчаливый порядок». Как и в романе Быкова, «простые люди» хоть и спасаются от надвигающейся угрозы, но не впадают в ступор наподобие власть имущих. Это демонстрирует не столько мужество народа, сколько искусственность авторских конструктов – создавая образы терактов и паники, авторы делают их абстрактными, существующими как бы в воздухе, в качестве очередной инвективы правителям. Построение положительной программы, выявление причин кризиса и их художественное осмысление оказываются ненужными ни Быкову, ни Доренко, поскольку публицистический дискурс занимает их гораздо больше.

В романе Доренко после взрыва цистерны с аммиаком в Останкине Москва почти пустеет, чеченские террористы штурмуют Кремль, но их выбивают оттуда нацболы под руководством Лимонова, решившие «под шумок» совершить революцию. Роман заканчивается тем, что Лимонов захватил Кремль (вышедший из тюрьмы Ходорковский назначается им «премьером по экономике»), Буш посылает в Россию своих морпехов, боевики готовятся взорвать АЭС[366]366

Собираются взорвать АЭС чеченцы и в романе А. Проханова «Идущие в ночи».

[Закрыть], а Путин заперт и забыт в подземном бункере.

Характерным в романе Доренко становится использование фигуры Эдуарда Лимонова. Тема восстания лимоновцев возникает в брутально-«реалистическом», написанном почти в духе «Матери» Горького романе «Санькя» Захара Прилепина (М.: Ad Marginem, 2006); правда, у Прилепина это движение описано как партия «Союз созидающих» во главе с лидером по фамилии Костенко[367]367

Настоящая фамилия Э. Лимонова, как известно, – Савенко.

[Закрыть]. Прилепин активно позиционирует себя в качестве последователя Лимонова – печатается на сайте нацболов, высказывает в интервью свою солидарность с идеалами партии и т. д. В финале романа члены партии – «эсесовцы» – захватывают 39 городских администраций по всей России, забаррикадировавшись в них от милиции и внутренних войск. Катастрофический пафос романа Прилепина, имеющего, правда, очевидную политическую составляющую, сближает эту книгу с рассматриваемыми выше: «…родины уже нет», «…гадкое, нечестное и неумное государство, умерщвляющее слабых, давшее свободу подлым и пошлым», которое не основано ни на чем, кроме централизованной власти, – «ни общего Бога, ни веры в будущее, ни общих надежд, ни общего отчаянья – ничего нет, ни одной скрепы!» Присутствуют в этой книге и алармистские мотивы, сходные с мотивами в романах Быкова и Доренко. «…Я все жду, когда вы все побежите в деревню, всем народом городским: близится срок-то. Не горит там ничего пока, в городе? Скоро загорится», – говорит главному герою живущий в деревне его дед.

В pendant к этому роману можно вспомнить довольно оригинальную по стилю повесть молодого поэта Натальи Ключаревой (финалист премии «Дебют» 2002 года) «Россия: общий вагон»[368]368

Цитируется по журнальному (Ключарева Н. Россия: общий вагон // Новый мир. 2006. № 1), а не последующему отдельному изданию, в котором, в частности, Путин был заменен абстрактным кремлевским чиновником…

[Закрыть]. В этом произведении также действуют лимоновцы (правда, на периферии сюжета), постоянно говорится о том, что «нет никакой России», «исчезает матушка Россия», герой «совсем не боится» чеченцев, а Путин воплощает пустотность власти и похож на поручика Киже: он описан как «картонное существо», «фигурка в сером пиджачке», «человечек» и «недотыкомка». Знаменательно же в этой повести даже не то, что в финале ее начинается революция, центр Москвы перекрыт баррикадами, а Дума захвачена горожанами, – а то, что «революционной силой» здесь становятся не молодые лимоновцы, а пенсионеры, лишенные льгот[369]369

Повесть Ключаревой была написана в период прошедших по России демонстраций пенсионеров против «монетизации» льгот.

[Закрыть]. Впрочем, финал повести содержит намек на то, что успешное народное восстание лишь привиделось герою Никите в предсмертном бреду.