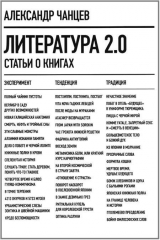

Текст книги "Литература 2.0"

Автор книги: Александр Чанцев

сообщить о нарушении

Текущая страница: 2 (всего у книги 35 страниц)

3. Новая галицийская анатомия[*]*

Опубликовано в: НЛО. 2005. № 71.

[Закрыть]

(О «Светопреставлении» И. Клеха)[29]29

Игорь Клех. Светопреставление. М.: Олма-пресс, 2004. 554 с.

[Закрыть]

Родившемуся в Херсоне в 1952 году и проживающему с середины 1990-х в Москве прозаику и эссеисту Игорю Клеху хорошо подходит определение-клише «хорошо известен в узких кругах». За «широко» здесь отвечают не только три книги прозы, многочисленные публикации в толстых («Новый мир», «Октябрь», «Знамя» и др.) и не очень («Итоги») журналах и газетах (например, в «Новой газете»), полученные Клехом международные стипендии (в Германии – целых три) и отечественные премии (журнала «Октябрь» за 2000 год и премия имени Юрия Казакова за лучший рассказ[30]30

За рассказ «Псы Полесья», перепечатанный и в рецензируемом сборнике.

[Закрыть] в том же году), членство в Союзе писателей, Русском ПЕН-центре, переводы на другие языки и т. п. При всем при этом известность Клеха все же скорее «узкая»: многие читатели, даже специально интересующиеся современной литературой, Клеха не знают или знают только по имени, а рецензируемый том его прозы и эссеистики – достаточно объемный и представительный – издан тиражом всего две тысячи экземпляров. Ситуация эта представляется мне симптоматичной для того направления, в котором работает Клех. С оговорками его можно обозначить как следование набоковскому завету-формуле: «стиль – это все, что у меня есть». Это направление (сам Клех был назван как-то – скорее всего, по аналогии с паскалевским «мыслящим тростником» – «мыслящим стилистом»[31]31

Шпаков В. Мыслящий стилист [Рец. на кн.: Клех И. Инцидент с классиком] // Петербургский книжный вестник. 1999. № 7(10) (http://www.liter.net/=/Klekh/stilist.html).

[Закрыть]), пережившее со времен Набокова наивысший взлет, на мой взгляд, в творчестве Саши Соколова, ныне востребовано литературными экспертами (которые присуждают премии и стипендии), но не «широкими кругами читателей», от которых и зависят тиражи и известность. Причины подобной тенденции (а это именно тенденция – так, еще один стилист, Сергей Солоух, также обласкан премиями, однако новая его книга[32]32

Солоух С. Самая мерзкая часть тела. СПб.: Геликон Плюс, 2004. Солоух, кстати, называет Клеха среди наиболее близких ему современных писателей.

[Закрыть] издана вообще тысячным тиражом…) важны, но требуют специального обсуждения. Сейчас позволю себе лишь высказать довольно тривиальное предположение: работа «новых стилистов» (Асар Эппель, Михаил Шишкин, Сергей Солоух, Александр Гольдштейн, Михаил Кононов, Ольга Славникова, Андрей Дмитриев), при всей ее глубинной актуальности, не совпадает с ритмами повседневного времени – того, которым и живет большинство читателей.

Не берусь судить о ситуации в западных литературах, но в России, кажется, на протяжении всего XX века основой для стилистических экспериментов чаще всего становится ностальгия. Подобно тому, как Пруста (хотя и не русского писателя, но очень выразительного именно для этой тенденции) вдохновляло его знаменитое печенье, Набокова – мячики под кроватью, Соколова – подмосковные дачи и пригородный пруд, Эппеля – поросшие травой улицы послевоенного Останкина, Солоуха – юность провинциального «неформала», так и у Клеха большинство произведений посвящено либо детству и юности, либо умершим членам семьи, либо тем местам, где прошли детство и юность, – то есть южной и западной Украине. О том, что рассказ о детстве и стилистические эксперименты загадочным образом коррелируют, сказано и в самой книге Клеха: «И для начала я хочу разделаться со своим детством, с его разъяренным быком, рвущим изнутри лопатки наших пиджаков, его жалким пугальцем, щемящим, нелепым, безотносительным к нашей сегодняшней жизни. А уж заодно разделаться и с этим нелепым, чудовищным, невозможным стилем, позволяющим сделать из детства быка, вооруженным дегенеративной велосипедной цепью, намотанной на кисть, – жалким, как собака, увешанная жестянками». Дан и ответ, предполагающий в детстве синкретическое, гармоническое существование мира и, что гораздо важнее, возможность так увидеть и выразить всю окружающую реальность – отсюда, возможно, и некоторая «темнота» клеховского стиля как необходимая плата за прорыв к «детской» оптике: «Там, тогда – зародыш тех первых часов, тех густеющих пустот, тех дней отъединенности, растерявшихся потом в судьбу, – тот беспричинный уксус – привкус серебряной ложки во рту, впоследствии проевший и разъевший тело школы, не давший плоти сомкнуться, душе – зыбкой семечке – зарасти шагренью поступков; кислица за щекой, в зените молодости вдруг исшедшая повседневной изжогой; и осталась – кем-то оставлена – дырочка на теле, зияние – для дыхания, для высматривания…»

Неудивительно, что «невозможный стиль» Клеха предполагает пересказ или, точнее, воссоздание того, что увидено глазами ребенка, который еще толком не может ходить (повесть «Светопреставление»), или даже чижика («Крокодилы не видят снов»), поскольку животное ближе к синкретическому, ломающему грамматику восприятию, чем получившийся из того же ребенка взрослый. Возможно, этой оптикой объясняется и один интересный прием – физиологичность, анатомичность сравнений. Ребенку свойственно уподобление всего в мире самому себе, познание мира через себя, через максимально доступное и конкретное. Метафора же, согласно Клеху, «подверглась некогда выкидышу, и теперь, в нашем новом мире, она приблудна»: она явилась из того мира, была изгнана из рая детства и поэтому напоминает райское, идеальное восприятие. Отсюда «кровь тех годов», «зрачки проколоты для зрения», «память детства, как прохладная повязка на лбу в жаркий день», и дважды физиологичная метафора – уподобление женской косы «выведенному наружу позвоночнику»[33]33

Существенно, что в упомянутой выше новой книге Солоуха также сделан акцент на «анатомическом»: все главы в книге поименованы названиями человеческих органов (включая не без иронии добавленную к ним перхоть), а «самая мерзкая часть тела» – скорее всего, любовь. Возможно, у «новых стилистов», ориентирующихся на европейский модернизм, подобная «физиологическая» традиция идет от «Улисса» Джойса с человеческими органами в качестве знаков каждой главы.

[Закрыть].

С помощью всех этих стилистических приемов в книге говорится не только о детстве, но и еще об одном столь же невозвратно ушедшем явлении – Советском Союзе, точнее, его метафизическом образе. Явления эти для Клеха отчасти уравнены: «Где ты – мое надтреснутое детство, застывшее, как песчинка, как маковое зерно в глазном дне, как неподвижная черная точка над горизонтом? Где та страна, Господи, – где осталась лежать синица, придавленная дверью, и двухсотлетняя крыса в подполе все так же неуловима, и где на грядке растет надкушенный мной огурец…» И в ушедшем СССР, и в детстве «время остановилось». Впрочем, время не просто остановилось, оно «хронически заболело», а Советский Союз в прозе Клеха представлен отнюдь не только в ностальгических тонах. Главной заслугой империи, с точки зрения писателя, было порождение диковинных сюжетов: «Советы сумели породить кодекс новых небывалых сюжетов – немыслимых, абсурдных, освежающих»[34]34

Российская Федерация как наследница СССР порождает сюжеты не столько абсурдные, сколько вторичные. Кажется, что в нашей «самой читающей стране» многие жители реализуют свою страсть к литературе в ситуациях, к словесности никакого отношения не имеющих. В результате в нашей жизни появляются сталинский детектив о вредителях и диверсантах с «ЮКОСом» в главной роли, бульварный роман из жизни высшего света с Абрамовичем и его европейскими многомиллионными приобретениями… А сюжет с «оборотнями в погонах» был, кажется, сочинен в высоких инстанциях специально для романа В. Пелевина «Священная книга оборотня».

[Закрыть]. Но «в силу того, что они (советские руководители. – А.Ч.) не любили, не доверяли, презирали материю, считаясь с ее требованиями лишь в минимально необходимой степени, чтобы не улететь в космос или не провалиться сквозь землю немедленно», – в сюжетах этих простому человеку жить было крайне неуютно, он не находил опоры для своего существования, чувствовал себя потерянным. Отсюда «минорная» интонация рассказов о «потерянных» людях: лесничий на пенсии ведет дневник погодных явлений, чтобы обнаружить в смене дней «пусть хотя бы метеорологический смысл» («Смерть лесничего»), а герой рассказа «Домой» не узнает своего района, забывает не только свое имя, но и то, как прикуривают сигарету, и чувство потерянности приобретает постепенно всеобщий, экзистенциальный характер. Единственным местом – в Советском Союзе, в мире (место действия других рассказов и эссе – Германия и Швейцария) и во Вселенной (название одного из рассказов – «Хутор во Вселенной»), где рассказчику уютно при возвращении или воспоминании, – это Галиция, где прошла его юность[35]35

См. эссе Игоря Клеха, посвященное Галиции: Клех И. Галиция как дырка от бублика // НЛО. 2000. № 45.

[Закрыть]. Ностальгические коннотации Галиции, в отличие от образа ушедшего в прошлое Советского Союза, уже ничем не опошлены. В описании Галиции реалистическое соединяется с фантастическим, появляются интертекстуальные отсылки, что становится особенно заметно в ностальгическом рассказе «Хутор во Вселенной»: к «чревоугодным» описаниям в духе Гоголя (ода украинским кушаньям), сюжетам Бабеля (убийство барана как «первого гуся») или даже Эмира Кустурицы (бочка, переделанная в летающий аппарат, весьма напоминает странную машину-стул из фильма «Черная кошка, белый кот», машину, скрещенную с дрезиной, из фильма «Жизнь как чудо» или диковинный летательный аппарат из «Аризонской мечты»)…

Воссоздание в произведениях Клеха образа Галиции знаменует собой важную тенденцию литературы последних лет. Если раньше популярностью пользовались мифологические описания из истории стран дальних и/или экзотических (Латинская Америка у Габриэля Гарсиа Маркеса, Хорхе Луиса Борхеса, Алехо Карпентьера или англичанина Луи де Берньера, южнославянские Балканы у Милорада Павича, Румыния в «Зоне Синистра» Адама Бодора, Турция у Орхана Памука и др.), то в последние несколько лет наиболее интенсивно этномифологические описания развиваются в странах бывшего Советского Союза. Стоит вспомнить произведение лауреата премии «Дебют» 2003 года Владимира Лорченкова о Молдавии «Хора на выбывание», получившую премию «Хрустальная роза Виктора Розова» повесть Василины Орловой о детстве в Украине «Вчера», участвовавший в премиальном розыгрыше «Национального бестселлера» роман узбечки-сказительницы Бибиш «Танцовщица из Хивы» о жизни выходцев из Средней Азии после распада Союза…[36]36

Повесть Лорченкова см. в сборнике: Квадратура круга. Повести. М.: Независимая премия «Дебют», 2004; Орлова В. Вчера. М.: Грейта, 2003; Бибиш. Танцовщица из Хивы, или История простодушной. СПб.: Азбука-классика, 2004. В 2008–2009 годы не маргинальными изданиями начали наконец-то издавать и современную украинскую литературу – например, напоминающего своим «маркесовским» духом Клеха Тараса Прохасько (НепрОстые. М.: Ad Marginem, 2009), одного из представителей «Станиславского феномена».

[Закрыть] Эстетическое осмысление судеб стран бывшего Советского Союза только начинается, но чем больше книг будет появляться на эту тему, тем скорее можно надеяться на изживание чувства потерянности и одиночества, свойственного всем без исключения жителям постсоветского пространства, на поиски новой идентичности и отображение уже новых чувств в новой литературе новых стран.

4. Смерть, нефть и тройные сны[*]*

Опубликовано в: НЛО. 2006. № 79.

[Закрыть]

Смерть – территория нефти,

да омоет она его грехи.

Сергей Жадан. Лукойл

(О «Бутылке Клейна» А. Иличевского)[38]38

Александр Иличевский. Бутылка Клейна. М.: Наука, 2005. 439 с.

[Закрыть]

Александр Иличевский – прозаик и поэт, лауреат Премии имени Юрия Казакова за лучший рассказ года (2005) и премии журнала «Новый мир» (2005)[39]39

А с тех пор – и «Букера» (2007).

[Закрыть]. Вышедшая в новой серии издательства «Наука» с многозначительным названием «Русский Гулливер» книга Иличевского представляет его работу не только в самом полном на сегодняшний день виде, но и в большинстве прозаических жанров – романа, повести, рассказа, трехстраничной эссеистической «зарисовки»… Во всех этих жанрах Иличевский демонстрирует большое тематическое разнообразие, описывая голод на Украине времен коллективизации (рассказ «Воробей»[40]40

В связи с этим рассказом, за который Иличевский получил обе свои премии, критики уже успели вспомнить А. Платонова (см., например: «И тема, и некоторые намеченные пути ее решения напоминают здесь о Платонове» [Эдельштейн М. Премиальный галоп // Русский журнал: http://russ.ru/Kniga-nedeli/Premial-nyj-galop]). Однако при всем том, что Платонов для Иличевского в самом деле важен, – и важен не только он, но и идущая от него традиция в русской литературе (например, Дмитрий Бакин), – странно, что наши критики при любой экзистенциальной проблематике сразу вспоминают только Платонова.

[Закрыть]), детство в «застойном» Баку (роман-повесть «Нефть») или хоть и достаточно условную, но все же современность (роман «Дом в Мещере»).

Открывающий книгу полновесный роман «Дом в Мещере» о таинственном хосписе, затерянном в далеких лесах, где смертельно больным облегчают переход на тот свет, поставив этот процесс на коммерческие рельсы, – вполне мог бы стать очередной вариацией на модную тему «теории заговора», если бы не был перегружен совершенно иными смыслами, главным из которых становится пустота, исчезновение и в итоге – даже не смерть, но небытие.

На самой первой странице «метаметафорист» (к этой поэтической школе его причислил Дмитрий Бавильский[41]41

Бавильский Д. Рассказы от члена жюри // Интернет-газета «Взгляд»: http://vz.ru/columns/2005/12/21/16218.html.

[Закрыть]) Иличевский при описании пустых птичьих клеток в съемной квартире использует метафору «проволочный воздух», но, несмотря на свое заточение, пустота – отсутствие птиц – очень скоро выбирается на свободу. Так, на следующей же странице герой по имени Глеб гуляет с собакой, которой у него отродясь не было. Дальше – больше, то есть – меньше. «Окно в кухне выходило во двор. Однажды утром осень в нем исчезла. Громадный белый свет, выпав из низкого окна, вытеснил разом обморочную жухлость пространства, – которое, так и не успев обмолвиться последней постепенностью, взмыло куда-то вверх. Опрокинувшись и исчезнув, пространство оставило по себе свой отпечаток – призрак негатива, которому предстоит, пробуждаясь, быть проявленным весной. Пространная белизна, свободная для утраты нового взгляда, оказалась безопасным вариантом слепоты – испещренной застывшими черточками веток, теплыми пятнышками асфальта, кляксами канализационных люков, обрывающимися в воздухе лесенками галочьих следов… Слепота эта безопасна потому, что она – внешнее, в нее можно проникнуть, у нее есть порог. Настоящая слепота – всегда внутреннее безграничное путешествие: в него не войти, из него – не выйти».

Наметив ориентиры, точнее, «антиориентиры» – исчезновение, вытеснение, негатив, обрыв и так далее, – герой Иличевского начинает свое «путешествие на край ночи», то есть – на край пустоты.

Путешествие это отнюдь не предполагает нагромождение «чернушных», темных и депрессивных деталей, так как имеет дело с обыденностью – и тем, что за ней прячется. Для этого необходима совершенно другая оптика[42]42

Для Иличевского вообще важна тема зрения – в вышедшем позже сборнике рассказов «Ослиная челюсть» (М.: ACT; Астрель, 2008) не только есть рассказ «Хрусталик», но и часто мелькают слова «глаз», «зрачок», «оптика» и т. п.

[Закрыть], которую и вырабатывает Глеб (попутно заметим, что это его достижение отнюдь не обусловлено его собственной близостью к смерти – герой болен редкой формой рака[43]43

О теме рака в связи с книгами «Как умирают слоны» И. Алексеева и «Лупетта» П. Вадимова см. главу «В точке терпения».

[Закрыть], но не сразу узнает об этом и никак не акцентирует эту тему) и которую точнее всего, кажется, назвать оптикой слепоты. Это «область слепоты в окоеме», «ампутированное зрение», свойственное людям, «которые не этим светом зрячи», которые, «мучительно жмурясь от ослепления и жути», способны увидеть и уследить, как «некий сгусток фантомный, как выкидыш, выпал под ноги и тут же – юркнул в невидимость, затаился», понять: чем «ближе к смерти, тем явственнее мерцает душа». Созерцание невидимых сторон жизни дает герою силы на поступки и решения, которые, собственно, и мотивированы новообретенным зрением. Необходимым оказывается «прибегнуть к самым крайним, жестоким мерам: себя ампутировать от пуповины всей прошлой жизни», ибо только что увиденная пустота «получает возможность паразитировать теперь уже на удвоенном плацдарме плоти: взаимопроникая, она циркулирует и разбухает; а также сгущается подобно парафину. Сгущение и далее – окоченение, вызванные такими течениями, и есть „черный ход“ от любви – к смерти…».

Слово «любовь» здесь – ключевое. Оно отсылает нас к образу возлюбленной героя, Кати, за которой Глеб и устремился в этот странный хоспис (и стал его постояльцем): она работает там штатным психологом. Катя составляет «психологические портреты» больных (в терминологии романа, «вынимает душу»), анализирует стадии приятия (либо неприятия) предстоящей кончины («вскрывает здание нашего умирания»). Стенограммы ее бесед с больными, которые Глеб переводит на английский для американского спонсора этого заведения, представляют собой своеобразный «человеческий документ» в духе бесед из «Венерина волоса» Михаила Шишкина или «Толмача» Михаила Гиголашвили. В этих двух романах «стенограммы» выполняют схожую функцию: герои переводят на немецкий собеседования официальных лиц с жителями бывшего Советского Союза, стремящимися получить вид на жительство в Швейцарии и Германии соответственно. А у Иличевского организация, в которой работает Катя, способствует обретению куда более важного, чем заветная виза, статуса, перехода в другое качество – из жизни в смерть[44]44

Хотя не забудем, что в романе Шишкина метафорическая параллель между Швейцарией и иным миром является постоянной, почти навязчивой.

[Закрыть]. Катя и другие врачи будто принимают роды наоборот (хоспис «похож на роддом»). Но при всем гиппократовом прекраснодушии намерений Кати со товарищи и внешнем благополучии Дом в Мещере оказывается довольно зловещим заведением.

Хотя и намерения Кати на поверку оказываются совсем не так уж чисты[45]45

Сам А. Иличевский позже в своем «Живом журнале» (http://a-ilichevskii.livejournal.com/154382.html) отзывался о «Доме в Мещере» как истории о Самсоне и Далиле, ссылаясь при этом на работу О. Сизых «Метафорический статус библейских сюжетов и образов в сборнике рассказов А. В. Иличевского „Ослиная челюсть“» (см.: http://www.ysu.ru/content/div/1125/upload/internet_confer1.htm˝_O.B._Сизых). Образ Самсона присутствует в самом названии сборника «Ослиная челюсть», а также становится центральным для рассказа «Самсон и Длила» (так, с отсылкой к принятому в иврите произношению, транскрибирует ее имя автор, отступая от синодального произношения. —А.Ч.) из этого сборника.

[Закрыть]. «Я, конечно, мог бы предположить, что [она] занимается этим только для того, чтобы написать на нашем материале диссертацию, – размышляет Глеб. – В ней был бы описан универсальный механизм неизбежной смерти, который, будь он действительно создан, лишил бы людей последней свободы – умереть как никто другой. Умереть по-своему – так, чтобы это было открытием, новой вещью, новым вещным смыслом жизни, которой, может быть, и не было. Существование такого универсального механизма полностью устранило бы приватность смерти. Все бы тогда умирали так, как едят арбуз, или персик, или борщ, или суп, или яблоко, или черт знает что еще, но такое, что уже бы существовало в каком-нибудь перечне. Нет ничего более неприкосновенного, чем частность смерти. Домашние животные, если есть куда податься, никогда не помирают на глазах хозяев. Смерть вообще более интимное действо, чем роды».

Мотив смерти как проявления свободы воли, «смерти как избытка силы, смерти как моей самой чистой возможности», по выражению Мориса Бланшо[46]46

Бланшо М. Пространство литературы / Пер. с фр. Д. Кротовой. М.: Логос, 2002. С. 157.

[Закрыть], отнюдь не нов и неоднократно становился объектом философской рефлексии. Например, Беньямин писал: «Умирание, бывшее когда-то публичным процессом в жизни отдельного человека, и процессом чрезвычайно характерным <…> – это умирание в течение Нового времени все более вытесняется из поля внимания живущих»[47]47

Беньямин В. Рассказчик // Беньямин В. Маски времени: Эссе о культуре и литературе / Пер. с нем. А. Белобратова. СПб.: Симпозиум, 2004. С. 397. Интересна мысль Джеффри Горера из его работы «Порнография смерти» о том, что в XX веке превращение смерти в табу сопровождалось снятием табу со сферы сексуального.

[Закрыть], а Октавио Пас высказывался еще убедительнее: «В Нью-Йорке, Париже или Лондоне слово „смерть“ не услышишь: оно жжет губы. <…> Подлинно глубокий и всеобщий культ жизни есть вместе с тем и культ смерти. Их друг от друга не оторвать. Цивилизация, отрицающая смерть, рано или поздно придет к отрицанию жизни»[48]48

Пас О. День всех святых, праздник мертвых // Пас О. Избранное / Пер. с исп. Б. Дубина. М.: Терра, 2001. С. 268, 270.

[Закрыть]. Сходную мысль высказывал и Эмиль Чоран[49]49

«Он (человек, совершающий самоубийство. – А.Ч.) также не ставит себе целью быть вечно, а лишь пытается быть абсолютно самим собой, совершая ни с чем не сравнимый акт» (Сиоран Э. О разложении основ // Сиоран Э. Искушение существованием / Пер. с фр. В. Никитина. М.: Республика; Палимпсест, 2003. С. 41). Я сохраняю более распространенный и аутентичный румынскому произношению вариант написания имени этого мыслителя – Чоран.

[Закрыть].

У Иличевского эта тема намечена, но развивается в более частном, приватном ключе: он описывает заманивание в смерть. Сам хоспис становится своеобразной фабрикой («плоть нашей жизни в Доме – расставание с жизнью») и весьма напоминает манновский санаторий из «Волшебной горы». Аналогия эта не случайна и тщательно проработана: по всему «Дому в Мещере» «расставлены» аллюзии на немецкий роман. Так, жуликоватый директор Дома весьма похож на своего коллегу у Манна, он также мечтает только о том, чтобы герои побыстрее заняли свое место в колумбарии; Глеба также всячески привлекает общение с умирающими, подобно тому, как Ганс Касторп вменял себе в обязанность ухаживать за отходящими; в Дом у Иличевского прибывает абсолютно здоровый сибиряк, слезно просящий оставить его там, – аналогично тому, как Ганс остался в санатории без всяких видимых недугов, и т. д. В Доме-«фабрике» все подчинено наиболее комфортному и наименее конфликтному переходу пациентов (клиентов) в смерть.

«Заманивающей» оказывается и роль Кати, которая выступает как своего рода анти-Орфей при Эвридике-Глебе. Она сопровождает «частично живых» в смерть, к смерти же тянет и влюбленного в нее Глеба. Но – выше уже отмечалась маркированность слова «любовь» в этом романе – не все так просто. Ибо, когда Катя целует Глеба после его попытки самоубийства, его «исчезновение остановилось». Он «стал снова способен удерживать себя во внешнем, и вид комнаты, полоненной наводнением и скопищем дикого беспорядка, постепенно прояснился в… набирающем силу резкости зренье» (прямо по мысли Батая, что «эротизм есть утверждение жизни даже в смерти»[50]50

Батай Ж. Эмили Бронте // Батай Ж. Литература и зло / Пер. с фр. Н. Бунтман. М.: Изд-во МГУ, 1994. С. 18.

[Закрыть]). Даже слепота отступает. Но это оказывается лишь очередным мороком мещерской «Волшебной горы». В самом конце романа слепота возвращается (бессонница «прячет в глазах слепые тени»), время во Вселенной оказывается «начинено пустотой», «пустота сейчас разъедает меня, я исчезаю, колеблясь и трепеща», а герой не только слепнет (пустота, как раковая опухоль, разрослась и съела весь мир), но и оказывается в клетке. Пустая птичья клетка с первой страницы романа обретает жильца.

Исчезновение чревато припоминанием, память же выступает синонимом поэтической ностальгии. Поэтому уже «Дом в Мещере» был написан зачастую ритмизованной прозой («Престранно, и к тому же – очень. Какой-то цирк выходит, если внимательней – по сути – разобраться во всех репризах этого посланца: горбатый карлик – он смешон и пародиен настолько же, насколько мне зловещим показался поначалу. Но, Боже, Боже, почему так странно…»), в которой из-за плеча прозаического абзаца нет-нет да выглядывал поэтический размер («Почувствовал – там тоже чуют случай: беседа их мгновенно оборвалась с моим приходом. На руку же мне был вязкий сумрак, слабо усложненный скамейками, тенями пассажиров, разлившийся от выключенных ламп; к тому же лесополоса восстала стеною в окнах, заслонив далекий рой огоньков поселка… В общем, я… я не был узнан. Сложив руки на коленях, уткнулся в них лицом и сделал вид, что сплю»).

В романе «Нефть» о юности героя в Баку (а также в рассказах, как отдельных, так и из цикла «Кто вернется в Велегож») элемент поэтичности усиливается, ибо память становится поводырем по областям сна. Сон в этом романе, как слепота и смерть в предыдущем, появляется уже на первых страницах и скоро затопляет все повествовательное пространство. Так, герой велит подобранной местной девочке спать, самому герою велит спать отец, у бабушки героя «иногда вместо нее просыпается персонаж ее сна», а ей (или персонажу сна? В таком случае сон оказывается вообще тройным!) снится двойной сон – «ей однажды приснился сон, в котором ей снилось что-то, и когда это что-то наконец смялось и приостановилось, она заснула, и там – во втором вложенном сне – нечто вновь развернулось в медленное событие, и оно, длясь, ей продолжало сниться…» и т. д. Этот сон так глубок, что в нем можно даже умереть: «…сегодня я не просыпался, не падал и все помню, поскольку сплю. Хоть помнить нечего. Видимо, я уже умер, и сегодня – это никогда. Но это меня мало тревожит. Здесь, во сне, полумрак, тепло и уютно, и нет ощущения, что я в гостях. Пишу на ощупь. Чем мне придется заниматься впоследствии – волнует мало. Уверен, что все образуется. <…> Сон сейчас самый сладкий, и я надеюсь, что теперь меня никто не побеспокоит», – сообщает о себе герой. Этот шанс «в пожизненную смерть облачиться», как можно заметить, абсолютно не пугает героя; возможно, потому, что выход обратно в реальность яви и жизни достаточно легок – «однажды душным августовским утром в пригороде Лос-Анжелоса (так у автора. – А.Ч.) проснется труп Иосифа Розенбаума – со следами далекого сна на коже». Подобная легкость переходов из сна в явь и из жизни в смерть напоминает то, что герой «Дома в Мещере» переходил от слепоты в зрячесть, пересекал границу смерти. В «Нефти» легкость перехода обеспечивается сновидениями.

В этой «кружащейся путанице раскачивающихся гирлянд из ассоциативных цепочек» кружится, кроме обрывков снов и воспоминаний, еще много чего. Не последнее место здесь, как ни парадоксально, занимают интертекстуальные связи: так, девочка Ирада, подобранная героем, своей наивностью и ярко выраженным этническим самосознанием напоминает Бибиш, автора «Танцовщицы из Хивы, или Истории простодушной», воспоминания о Баку – «Фрау Шрам» и «На круги Хазра» родившегося в Баку Афанасия Мамедова, а массовые приступы тошноты – незабвенное «нас всех тошнит» у Хармса. Эмблемой как воспоминаний, так и интертекстуальности становится именно вынесенная в заглавие романа нефть: «…могу вспомнить, как ее капельки, словно сырные слезы, проступали в следе от подошвы сандалий на тротуаре, раскаленном тяжелым зноем до ощущаемой стопой мягкости, – и тревожно чуять, как марево над городом тягуче пахнет нефтяной испариной».

Нефть поминается многажды и по разным поводам: «…среди всей этой кутерьмы мелькали знакомые блестки: и мое воспоминание о том, как прохладно в бакинском метро пахло нефтью, и вывески „Шеврона“ и „Бритиш Петролеум“ <…> и кадры немой хроники о приезде Кирова на нефтяные промыслы Баку; и огненный рев оранжевых мастодонтов, вырвавшихся из разбомбленных нефтехранилищ…» Нефть называется жидким философским камнем. Эйфелева башня именуется «нелепой буровой вышкой-гигантом, неизвестно еще какие соки вытягивающей из недр Парижа». Нефть перебирается из «Нефти» в другие произведения, из которых мы узнаем, что нефть «вещь инфернальная потому, что уж слишком мощно – теневым и прямым образом – она влияет на человечество»[51]51

Как мы знаем из сказки Вадима Шефнера, даже сумасшедший ученый, ненавидящий шум машин, работающих на топливе из нефти, смог прожить без нефти всего несколько часов: ему не хватило зажигалки, работающей на керосине, человечество же проводило «срочные богослужения о Ниспослании Нефти». См.: Шефнер В. Дядя с большой буквы, или Великая пауза (1976).

[Закрыть] («Бутылка»). В ней даже заключена тайна мироздания, потому что «все пахнет нефтью»[52]52

Но еще ранее из стихов рок-поэта Егора Летова стало известно, что «вечность пахнет нефтью» (песня «Русское поле экспериментов» из одноименного альбома группы «Гражданская оборона» 1989 года). Рок-группа «Мозг» пошла даже дальше – в ее песне «Нефть» героиня ведет себя куда более вызывающе: «„Бог умер“, нефть / кричит, орет / В глаза и уши человеку, / И хочет душу мира / залепить, / Загнать в сплошную нефти / реку». Это напоминает уже «негативный» образ углеводородного ископаемого из вышедшего позже романа А. Иличевскго «Мистер Нефть, друг» (М.: Время, 2008), где сказано, что «…враждебные свету силы готовятся выпустить психическую энергию пластов, лежащих под нами. Да, да – больше всего ее, конечно, в нефти. Нефть – это спрессованная злая воля, сумеречный первобытный мозг, звериная злоба». Тема нефти будет использована А. Иличевским и в «Персе» (М.: ACT; Астрель, 2010).

[Закрыть] («Курбан-байрам»), а зороастрийцы использовали для своего священного огня не дрова, а нефть. Ее даже можно пить[53]53

О принципиальном для автора значении образа нефти свидетельствует и его недавнее высказывание в интервью (в духе Платонова и русских космистов), что «нефть и металлы должны освободить место для искусства, для воображения. Литература человеку для того и нужна, чтобы развить себя в мир, наладить связь с Вселенной без посредников» (Александр Иличевский: «Никогда не встретимся». Беседа с О. Балла // Частный корреспондент. 2009.17 августа: http://www.chaskor.ru/article/aleksandr_ilichevskij_nikogda_ne_vstretimsya_9407).

[Закрыть].

Важнейшим в этой цепочке оказывается свидетельство именно о зороастрийцах: в нем подчеркивается религиозная подоплека геологического образа (в «Бутылке» керосин – производное из нефти – добавляют в лампаду вместо елея). Политическое значение нефти, столь часто обсуждаемое в прессе, известно и героям Иличевского – правда, «анализируется» оно скорее пародийно:

«…Англичане персов против России завсегда науськивали из-за керосина: за то и объявили джихад Грибоеду. Гитлер слил всю партию под Сталинградом – в битве за бакинскую нефть. Говорят, Волга тогда пылала страшно: пролилась кровушка земная из хранилищ, с человечьей смешалась, сама в жилы горюче вошла – и оранжевые мастодонты, рванув из палеозоя, замаршировали по небу над рекой…»

Этот пассаж неминуемо заставляет вспомнить соответствующую сцену из романа Виктора Пелевина «Священная книга оборотня» – камлание фээсбэшника-оборотня над коровой в сибирских снегах, которая должна дать нефть[54]54

Кроме того, образ нефти в современной литературе последних лет из-за очевидных экономико-политических коннотаций возникает у таких диаметрально противоположных авторов, как М. Юденич – антиутопический триллер «Нефть» (М.: Популярная литература, 2007) и А. Парщиков – стихотворение «Нефть» («Нефть, – я записал, – это некий обещанный человек, / заочная память, уходящая от ответа и формы, чтобы стереть начало <…>» из сборника «Ангары» 2006 года), А. Остальский – нон-фикшн «Нефть. Чудовище и сокровище» (СПб.: Амфора, 2009) и Ю. Арабов – «Нефть-строительница хлещет…» (Знамя. 2008. № 11). Нефть становится одним из знаков новой России в молодежном романе А. Снегирева «Нефтяная Венера» (М.: ACT, 2008). В сатире С. Минаева (2009) из нефти в России недалекого будущего делают не только алмазы, но и мороженое… Сам Иличевский рассматривал метафизические коннотации темы нефти в эссе, посвященном поэзии А. Парщикова (Иличевский А. Опыт геометрического прочтения: «Нефть» и «Долина транзита» А. Парщикова // Комментарии. 2000. № 18).

[Закрыть] – финансовую и духовную основу России… Встречая же «нефтяную» тематику у таких разнополюсных писателей, как Иличевский и Пелевин, понимаешь, что «нефтяная игла» вошла в тело нашей страны действительно глубоко – сквозь рукав газетной публицистики в вену сегодняшней литературы – и эффект от «нефтяного укола» оказался весьма сильным, выводящим на поверхность глубинные основания творчества различных авторов.

Так, несмотря на их полную стилистическую и тематическую несхожесть, оказывается, что Иличевский с реализуемой им темой радикальной связности поверх метафизических границ – сна и яви, живого и неживого, жизни и смерти («Нефть») – не так уж и противоречит Пелевину, последовательно постулирующему во всем своем творчестве идею единства мироздания через буддийское неразличение противоположностей. Иличевский в своей прозе тоже реализует идею тотального единства – но опирается не на буддийское мировоззрение, а скорее на то ощущение «жизни везде», что заставило в свое время Мориса Бланшо высказать мысль о смерти как избытке жизненной силы. Но в этом выявляется и глубинное расхождение Иличевского с традицией Платонова, для которого важнейшей темой является бытийное одиночество и подлинность каждой отдельной жизни в этом одиночестве. Для Иличевского это – лишь частный случай на фоне всеобщей и в целом гармоничной связанности…