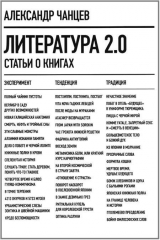

Текст книги "Литература 2.0"

Автор книги: Александр Чанцев

сообщить о нарушении

Текущая страница: 25 (всего у книги 35 страниц)

13. В замке девичьих грез[*]*

Опубликовано в: НЛО. 2004. № 69.

[Закрыть]

(О романе «Искренне Ваш Шурик» Л. Улицкой)[654]654

Людмила Улицкая. Искренне Ваш Шурик. М.: Эксмо, 2004. 448 с.

[Закрыть]

Единственное, как мне кажется, что может насторожить в романе, это обложка с каким-то мертвенного цвета пупсом (близким, видимо, родственником куклы с обложки амфоровского «Игрушечного дома» Туве Янссон[655]655

См. репродукцию обложки: http://www.ozon.ru/context/detail/id/1112031/.

[Закрыть]). Кукла эта, более подходящая для какого-нибудь криминально-трэшевого чтива, заслоняет скромно примостившийся на заднем фоне памятник Пушкину, который играет значимую роль в романе (не сам Пушкин, а именно его бронзовое изображение).

Не знаю, уж не эта ли обложка послужила основанием для суждений критиков об «антисентиментальной» природе романа: высказывание Михаила Золотоносова в «Московских новостях» о том, что «Улицкая умышленно издевается над собственным ранним сентиментализмом, имеющим корни в XIX веке»[656]656

Золотоносов М. Мужнина ее мечты // Московские новости. 2004. 13 февраля (http://www.mn.ru/issue.php?2004-5-47).

[Закрыть], было развито Галиной Юзефович («Еженедельный журнал») в рецензии с говорящим названием «Невыносимая жестокость» – и доведено до утверждения, что свойственная предыдущим текстам Улицкой «рыхловатая чувствительность сменилась едва ли не болезненной жесткостью», а «сегодняшняя Улицкая – зверь куда более серьезной, чтобы не сказать страшной, породы»[657]657

Юзефович Г. Невыносимая жестокость // Еженедельный журнал. 2004. 20 апреля (http://supernew.ej.ru/116/life/litera/shurik/index.html).

[Закрыть]. Лично мне представляется несколько спорным, что весь пафос повести «Медея и ее дети»[658]658

Персонаж этого романа Бутонов (женщины влюблялись в него «с той самой минуты, как на него надели первые штанишки, облако их изнурительной влюбленности преследовало его, а в более старшем возрасте он стал ощущать этот постоянный к нему интерес как посягательство на его тело и отчаянно оберегал свое лучшее достояние») во многом похож на Шурика. Оба они, как сказано о герое романа Юкио Мисимы «Запретные цвета», являются «Дон Жуанами, которые не спят с женщинами». Конечно, и Бутонова, и Шурика нельзя заподозрить в полной аскетичности, но делают они это отнюдь не по собственной инициативе, а лишь уступая домогательствам своих поклонниц.

[Закрыть] и романа «Казус Кукоцкого» сводился лишь к «рыхловатой чувствительности», а «Искренне Ваш Шурик» – настолько «жестокий» и отличающийся от предыдущих книг Улицкой роман, однако, боюсь, спор об этом может завести в темный лес субъективных оценок и персональных предпочтений.

Переходом от критических оценок романа к его интерпретации может служить фраза из нарочито короткой – даже для «глянцевого» формата – рецензии Ольги Гринкруг в «Афише». О. Гринкруг просто присоединилась к суждению о главном герое, которое мысленно формулирует в эпилоге романа одна из героинь: «„В нем (Шурике. – А.Ч.) есть что-то особенное – он как будто немного святой. Но полный мудак“. Точнее не скажешь»[659]659

Гринкруг О. [Рец. на кн.:] Улицкая Л. Искренне Ваш Шурик // Афиша. 2004. 21 апреля (http://www.afisha.ru/book/582/review/148978/).

[Закрыть]. Кажется, можно и точнее.

Роман лишь намекает на возможность семейной саги (говорится о четырех поколениях русской семьи, от начала века до наших дней), однако это в первую очередь – история одного человека, Александра Корна, и его многочисленных женщин. «Московский мальчик, вшивый интеллигент, маменькин сынок», «порядочный мальчик из хорошей семьи, со знанием иностранных языков», привыкший, чтобы им руководили, который ничего сам не выбирает, «разве что в кулинарии» еду на ужин, с детства снедаемый чувством вины (издержки исключительно женского воспитания), переносит это чувство вины на всех окружающих его женщин. А женщин этих немало: католичка, инвалид и красавица Валерия, скульптор Матильда с кошачьей семьей, ушастая Лиля, сибирячка Лена, француженка Жоэль, сумасшедшая Светлана, карлица Жанна… Их становится все больше и больше. «Господи, как всех женщин жалко», – думает Шурик и выполняет то, что от него требуется, – нехитрый «общемужской долг». Впрочем, этим дело не ограничивается. От него требуется еще много чего: не обмануть надежды властной бабушки, поддерживать артистические амбиции меланхоличной матери, выводить одну свою поклонницу из запоя, другую – спасать от гнева ее семьи, третью – от суицида, бегать по бесконечным поручениям, и утешать, утешать…

В результате этого к тридцати годам внешность Шурика сильно тускнеет, он смертельно от всего устал и холост. Впрочем, есть и компенсации: его все любят (он «хороший дружочек»), неплохо зарабатывает, а вместо собственной семьи у него образуется сразу несколько псевдосемейных «сложных комбинаций». То девица Светлана во время обеда с «записанной на Шурика» девочкой Марией мнит их полноценной семьей, то его мать Вера с той же Марией и фиктивной женой Шурика Леной считает их всех опять-таки одной дружной семьей… Отношения Веры к своему сыну вообще бы дало фрейдистам массу любопытного: то она видит в своем сыне собственную властную мать, то различает черты своего любовника, отца Шурика, то она вообще хочет считать Марию их с Шуриком совместной дочерью…

Вокруг безвольного Шурика, этакого «мужчины, увешанного женщинами»[660]660

Название романа П. Дриё ля Рошеля.

[Закрыть], сконцентрированы все персонажи[661]661

Это свойство Шурик, возможно, перенял у Алика из ранней повести Л. Улицкой «Веселые похороны»: вокруг кровати умирающего Алика собираются его друзья, внебрачная дочь, любовницы…

[Закрыть], но сам он ничего не решает. Как в известной песне «It’s a Woman’s World»: мужчины жмутся на романной периферии, а чуть ли не каждый женский персонаж – сильная женщина, поражающая Шурика своим «мужеством». Эти, как сейчас бы сказали, «гендерные коннотации» его образа отсылают к структуре советского общества: чинно патриархальное снаружи, оно держалось во многом на женщинах, которые могли как-то влиять на окружающие процессы в основном через своих мужей/сыновей[662]662

Впрочем, не забудем и о том, что женщины в СССР составляли значительную часть среднего звена административной бюрократии (хотя на уровень принятия решений они не допускались почти никогда).

[Закрыть] и только сейчас получили возможность полноценной социальной реализации. И при этом образ Шурика оказывается «архетипичным» для постсоветской гендерной ситуации (продолжающей в данном случае традицию классической русской литературы, в которой – достаточно вспомнить «Обломова» или «Евгения Онегина» – мужские персонажи оказывались значительно пассивнее женских) – можно вспомнить целую галерею персонажей, от Саши из «Лоха» А. Варламова (1995) до Йакова-Яшки из «Флагеллантов» Ю. Арабова (2006)[663]663

Подробнее об этом см.: Савкина И. Факторы раздражения: о восприятии и обсуждении феминистской критики и гендерных исследований в русском контексте // НЛО. 2007. № 86.

[Закрыть], героев А. Слаповского и А. Иванова (слабовольный герой романа «Географ глобус пропил» оказывается популярен у женщин, но счастья это ему не приносит).

С детства приученный быть «хорошим мальчиком» и слушаться женщин в своей семье, Шурик любит, чтобы им руководили: он лишь совершает «простые и незатейливые движения»[664]664

Впору вспомнить песню «Тату» «Простые движения», где это словосочетание имеет эротический смысл, и видеоклип на эту песню – довольно откровенный и в то же время «зацикленный», построенный на навязчиво повторяющихся кадрах.

[Закрыть], которые порождают на первый взгляд бурную реакцию: в психике окружающих его женщин, в их ощущениях… Но это лишь буря в стакане воды, потому что в судьбах его женщин, которые они строят сами, он ничего изменить не может. И уж тем более ничего он не может изменить в своей судьбе. Он – вечный житель «замка девичьих грез», плененный, как Ханс Касторп на Волшебной горе… Давая своим женщинам «так немного», Шурик в итоге отдает всего себя. У него ничего нет, даже чувств к этим женщинам, только «пустота с чувством жути на глубине». По сути – он и сам пустота. Мертвая точка, притягивающая к себе все и всех в этом романе.

В этом романе вообще сильна энтропийная тенденция, его магистральные линии нацелены в пустоту. На первый взгляд, роман производит впечатление очень «вещного», буквально заселенного (захламленного) говорящими вещичками эпохи. Зеркало, протираемое нашатырем, серебро, оттираемое зубным порошком, запах мастики от натертого паркета, детская пижама, пущенная на тряпки, – детали трогательные, легко оживляющие в памяти или воображении те годы, тот быт. Но быт рушится: дом Шурика с его «старинными обычаями» остается оазисом в современной Москве, да и в этом оазисе вещи теряются, ветшают, сиротеют со смертью своих хозяев.

Быт этот тайно соседствует с метафизическим бытием и поминутно в него переходит. Валерия обращается к Богу с «бытовыми вопросами», «тот мир и этот» сходятся даже в далеком литовском селе, а про мать героя сказано, что «посреди какого-то совершенно бытового действия, например чаепития с мамой за их овальным столиком, она вдруг обнаруживала, что в комнате нет одной стены, а вместо нее темнота уходящего в бесконечность зрительного зала…» Бытие это невесело, поскольку сулит смерть. Уходит жизнь, эпоха, переданная не только штрихами вещей, но и портретами людей. Люди эти выглядят живыми и убедительными – это дало даже основание одному критику предположить, что автор изобразила в романе в основном своих знакомых, – но они обречены. Подруги умершей бабушки, по первому звонку готовые помочь незнакомым им бабушкиным родственникам, старичок-ветеринар, поминающий водочкой с рыбными консервами умершего кота, сумасшедший коммунист-ветеран, пишущий письма Брежневу с цитатами из Ленина, – все они умирают или скоро умрут. Единственные, кому суждено будущее, – это «пассионарные» (в романе они названы «новая раса») герои, точнее – героини, покидающие этот вишневый сад: девочка Мария пришлет последнее письмо из Нью-Йорка, ушастая Лиля перебирается в Израиль, а в последней сцене романа летит в Японию (символ ультрасовременности).

Что они оставляют за собой? Смерть, как и в «Медее» (самоубийство Маши) и в «Казусе Кукоцкого» (гибель Тани Кукоцкой). Смерть, которая, как и жизнь (данная женщиной и прошедшая в окружении женщин), оказывается женского рода: «…в смерти есть женственность, и само слово „смерть“ и по-русски, и по-французски женского рода…» – думает Шурик, который по профессии является переводчиком. И Москву – права Ольга Гринкруг, отметившая роль Москвы в романе: как, говорит француженка Жоэль, в Москве, куда ни поедешь, все время проезжаешь мимо памятника Пушкину, так и в романе – везде Москва. Живущая до поры до времени в воспоминаниях Шурика и его женщин и запечатленная в этой книге.

Массовый успех нового романа Улицкой – книга, к удивлению обозревателей[665]665

«Пока книги столь высокого качества остаются в чартах, все разговоры о „конце литературы“ в России, мягко говоря, преждевременны» (Юзефович Г. Хорошая память // Еженедельный журнал. 2004. 21 мая. http://supernew.ej.ru/121/life/litera/column/index.html).

[Закрыть], чуть ли не полгода находилась на вершинах рейтингов продаж – необъясним, даже несмотря на его стилистическое совершенство и тончайшее балансирование на грани между «мейнстримовой» беллетристикой и «высокой» литературой (при всей условности этих терминов), и вселяет не только искреннюю радость, но и большие надежды на постепенное преодоление разрыва между чтением так называемых интеллектуалов и простых читателей.

14. Ритуальная купель для королевской грусти[*]*

Опубликовано в: Новый мир. 2010. № 1.

[Закрыть]

Мои описания будут избегать всякой теории. Как я надеюсь, именно благодаря этому мне удастся заставить говорить саму реальность: насколько мне удалось освоить и запечатлеть этот новый, чуждый язык, приглушенный сурдиной совершенно измененной среды.

Вальтер Беньямин.Письмо Мартину Буберу от 27 февраля 1927 г.

Дом финский или английский,

песня среди гробниц,

и при смертельном риске

the german song без границ,

и пусть повсюду разруха,

сынам твоим дар мечты,

меланхолия духа,

удел белой расы, ты!

Готфрид Бенн. У Северного моря

(О «Карте мира» К. Крахта)[667]667

Кристиан Крахт. Карта мира: эссе / Пер. с нем. и англ. Е. Воропаева. М.: Ad Marginem, 2009. 240 с.

[Закрыть]

Швейцарец Кристиан Крахт – своего рода реинкарнация Оскара Уайльда. Эстет и модник в жизни (всегда идеальный пробор, отутюженные модельные сорочки) и в творчестве (значимое перечисление множества брендов в его романе «Faserland»), он определяет тренды и в современной европейской литературе.

Пишущий на немецком языке, Крахт, кажется, меньше всего времени провел в Европе. Учился в Америке, где изучал феминистическую и марксистскую философию (уже в этом виден намек на его неудовлетворенность общепринятыми теориями). Потом работал журналистом «Der Spiegel» и «Welt am Sonntag», обитая в Сомали, Индии и Таиланде, где жил в доме, в котором раньше находилось посольство Югославии. Издал сборник статей «Каникулы навсегда» и сборник путевых эссе «Желтый карандаш» (из него и сборника «Новая волна» и составлена «Карта мира»). Создал рекламу верхней одежды, издавал в Катманду журнал о современной культуре «Друг» (заведомо некоммерческое издание было ограничено 8 выпусками – эссе и фотографиями в нем Крахт, впрочем, гордится до сих пор). Ненадолго оказавшись в Берлине в 1999 году, основал самое влиятельное в Германии литературное общество: квинтет молодых писателей из так называемого «поколения Гольф» или «поколения синглов»[668]668

К этому поколению в Германии относят также М. Уэльбека, X. Мураками, В. Пелевина и Б. И. Эллиса.

[Закрыть] заперся на несколько дней в номерах отеля «Адлон» с видом на Бранденбургские ворота, где все их дискуссии и обыденные разговоры записывались на магнитофон. «Поп-культурный проект», как и книга по его итогам, получил название «Тristesse Royale» – «Королевская грусть». Под лозунгом «Конец иронии» в своем манифесте, который Крахт охарактеризовал как «почти нигилистический по результатам», «грустящие»[669]669

Само слово «грусть», думается, надо понимать здесь в духе трактовки, предложенной О. Памуком. Вспоминая «Печальные тропики» Леви-Стросса и называя печаль основным качеством Стамбула и стамбульцев, он утверждал, что печаль здесь «…обозначает не болезненное чувство, от которого страдает один человек, а культуру печали, атмосферу печали, в которой живут миллионы людей» (Памук О. Стамбул / Пер. с тур. М. Шарова и Т. Меликова. М.: Издательство Ольги Морозовой, 2006. С. 134). См. также главы «Печаль» и «Четыре одиноких писателя» в книге Памука.

[Закрыть] желали избавления от скуки и безразличия – любыми средствами, вплоть до «уничтожения этого благополучия, чтобы начать все сначала». Сразу после окончания беседы в отеле Крахт вылетел в Камбоджу, чтобы «погрузить свои литературные „я“ в свою рода ритуальную очистительную купель, сменив, если хотите, впечатления от жизни в ритуализованной и причудливой фашистской эстетике Prada на нечто еще более ужасное – наследие Пол Пота»[670]670

«Иногда нужно порезаться, чтобы понять, что ты еще жив» (Крахт К. Интервью газете «Известия». 2001. 14 декабря (http://www.izvestia.ru/club/article11361/)).

[Закрыть]. Крахт издал антологию современных авторов «Месопотамия» и иллюстрированную книгу о Северной Корее «Вспомнить все – Северная Корея Ким Чен Ира»[671]671

«Я большой друг Северной Кореи. Это превосходная инсценировка. Страна, которая существует на основе большой театральной пьесы собственного сочинения», – заметил Крахт по этому поводу («Швейцарец и замшелое дерево. Кристиан Крахт: Мы пили с Прохановым, потом он достал наган». Беседа Н. Александрова // Ex Libris НГ, 2006. 16 ноября). Движение Талибан же он в другой раз охарактеризовал как кэмп (по С. Зонтаг).

[Закрыть]. Альпинист-любитель, участвовал в экспедициях в Гималаи и в восхождении на Килиманджаро. По последним сведениям, сейчас обосновался в Буэнос-Айресе – скорее всего, опять ненадолго…

Прославился, впрочем, Крахт не этой медийной шумихой, но своими репортажами (еще в 1992 году он получил премию Акселя Шпрингера за репортаж «Меньше чем ноль: беспризорные Лондона») и книгами. Его роман «Faserland» (1995) – история пустых тусовочных скитаний в декорациях из не менее пустых модных брендов 28-летнего Холдена Колфилда по Германии, освещенных тусклым светом бесконечного утра после вечеринки и европейской потерянности и омраченных постоянным похмельем и неотступной рвотой. Следующий, более глубокий и медитативный роман «1979» (2001) – о молодом тусовщике, оказавшемся в Иране накануне исламской революции, а затем отправляющемся в личное паломничество на священную тибетскую гору, чтобы оказаться в плену у китайских коммунистов и там найти свое очень специальное просветление, растворяясь даже не в другой культуре и хронотопе, но в восточной массе…[672]672

Финал «1979» воспроизведен в романе не раз признававшегося в любви к Крахту Сергея Минаева «Р.А.Б.» (2009), в котором некогда модный тусовщик также в конце «опрощается» и отправляется в медитативное странствие-паломничество.

[Закрыть] «Проблема растворения поднята в романе Мишеля Уэльбека „Возможность острова“. Но в тысячу раз лучше об этом написал Дон Делилло. Проблема растворения в массе стоит в его романе „Мао II“. Я как писатель, как индивид готов раствориться в искусно приготовленном массовом человеческом вареве. Да, как индивид – в массовом человеческом вареве! Итак, в моем романе „1979“ проблематикой стало исчезновение личности. Это вопрос физического состояния. В „Faserland“ – это рвота, негативная перистальтика, в „1979“ – это вынужденное похудение. Потеря веса, причем добровольная, до 38 килограммов. <…> Это не аллегория. Просто исчезает оболочка, последняя ее часть. А значит, и сущность бытия»[673]673

Там же.

[Закрыть], – комментирует Крахт. Упомянутые им имена – Уэльбека, начинавшего с осуждения европейской цивилизации в «Элементарных частницах», рассматривавшего идею растворения западной цивилизации в восточной в «Платформе» и предлагавшего идею некоторого фантастического постчеловечества в «Возможности острова»[674]674

Содержательный анализ аналогий в творчестве Крафта и Уэльбека, а также подробное рассмотрение культурной и исторической атмосферы Германии времен «Faserland» см. в статье переводчицы Крахта: Баскова Т. «Параллельная литература» в Германии рубежа тысячелетий: романы Кристиана Крахта и их культурный контекст // НЛО. 2004. № 67.

[Закрыть], а также Делилло, герой которого ищет после американских терактов анонимность и забытье на Востоке, – важны для нашего разговора.

В «Метане» (2007) и «Я буду здесь, на солнце и в тени» (2008), вышедших недавно на русском языке, Крахт рассматривает то, куда бы вынесли европейскую цивилизацию другие пути ее развития. В «Я буду…», будто следуя недавней российской моде на эсхатологические антиутопии и альтернативные истории[675]675

В романе Крахта можно обнаружить многочисленные аллюзии на роман В. Пелевина «Чапаев и Пустота»: учитель-мистагог (Бражинский – Чапаев), восточный гуру-авантюрист (Рерих – Унгерн), наркотики (псилоцибины – кокаин), оружие апокалипсиса (оружие конца света как фикция и глиняный пулемет, превращающий мир в иллюзию)… Сам же Пелевин хорошо известен и переводится в Европе – так, например, перевод его «ДПП (НН)» мне летом 2009-го довелось видеть лежащим среди бестселлеров в обычном берлинском книжном магазине.

[Закрыть], Крахт рассматривает будущее, которое могло бы воцариться в Швейцарии, если бы Ленин основал там Советскую республику (идея эта, кстати, не столь фантастична, как может показаться: так, у политолога и антифашиста Эрнста Никиша в работе 1945 года «Ошибки немецкого бытия» излагалась идея «большой Швейцарии», объединенном немецком государстве, которое должно было выступать как своего рода мост между Востоком и Западом). Книга важна для нас не только допущением конца Европы от идущей уже сто лет войны с фашистами, но и, как в «Faserland», мотивом потерянного, среди льдов и запустения, странствия – так опять же шел по пустой земле будущего робот – репликант главного героя из «Возможности острова» Уэльбека…

В начатом вместе с Инго Нирманом на Килиманджаро «Метане» Крахт идет еще дальше: будто обыгрывая идею Н. Федорова об осуждении науки «не за знания, а за бездейственность знания»[676]676

Федоров Н. Супраморализм, или Всеобщий синтез // Федоров Н. философия общего дела. М.: Эксмо, 2008. С. 501.

[Закрыть], он утверждает, что жизнь на Земле была создана газом метаном[677]677

Предположение, как оказывается, не столь абсурдное, каким может показаться на первый взгляд: «И вот астробиологи из NASA сообщили, что, вполне вероятно, жизнь, основанная на метане и ацетилене, существует на спутнике Сатурна Титане. На Титане довольно холодно по земным меркам, и там метан находится в жидком состоянии. Причем его на Титане очень много – он разлит по поверхности. Как утверждают планетологи, там есть целые озера и реки из метана. Титан – единственное небесное тело в Солнечной системе (кроме Земли), где на поверхности есть жидкая среда. Когда в 2005 году были открыты озера на Титане, сразу было высказано предположение, что на этом спутнике Сатурна возможна жизнь» (Губайловский В. Наука будущего // Новый мир. 2010. № 7).

[Закрыть] и им управлялась, пока газ не разочаровался в своем творении… Вставляя в текст отсылки к Уэльбеку (элементарные частницы, постлюди, ксенофобия, правда, по отношению не к арабам, а к китайцам), Крахт создает зашкаливающе сатирическую альтернативную картину мира в духе Пелевина (у Пелевина в «Священной книге оборотня» молились на нефть, тут – на метан): визионер Каддафи медитирует на собственное имя, Хусейн дружит с Израилем и сам инициирует свое свержение, в Евроафрике тренируются камикадзе, японцы готовятся захватить Китай… Если в «1979» герой Крафта находил другой духовный источник (в Китае), то в «Метане» у человечества вообще изначально задается иной источник эволюционного развития.

«Сборник travel-текстов», как отечественные издатели определили «Карту мира», только формально можно отнести к «страноведческим» текстам, поскольку он развивает все те же крахтовские идеи растворения и просветления современного западного человека, переосмысления цивилизации нынешней Европы. Эти более чем серьезные идеи – так и «Faserland» был полон отсылок к «Божественной комедии» Данте, а «Метан» к «Волшебной горе» Манна – будто сознательно скрываются, как какие-либо эмоции и мысли под маской бесконечного сплина на лице вечных тусовщиков Крафта из числа «золотой молодежи» «золотого миллиарда». Метод Крахта лучше всего, как представляется, можно сориентировать относительно «Московского дневника» В. Беньямина. Провозглашая, что «все фактическое уже стало теорией», и следуя «логике парадокса» (понятие, введенное исследователями Беньямина), Беньямин будто отдает текст на откуп серии незначительных на первый взгляд деталей без их анализа (то, что Делёз и Гваттари назовут позже «хаосмосом»). Поэтому его текст «изобилует смысловыми эллипсисами и важными вещами, проговоренными вскользь, в то время как отдельные детали (шкатулки, портреты Ленина, географические карты) и ритуалы (пример: постоянная игра в домино) непомерно разбухают, достигая местами поистине гомеровского размаха», а «значительная часть сообщений об усталости, бытовых трудностях и суровости местного климата являются профанным способом говорить о Необмениваемом и Невыразимом»[678]678

Рыклин М. Две Москвы. «Московский дневник» 70 лет спустя // Беньямин В. Московский дневник / Пер. с нем. С. Ромашко. М.: Ad Marginem, 1997. С. 203–204, 215.

[Закрыть].

Если носки и другие «профанные» предметы из «Чемодана» Довлатова побуждали рассказчика поведать целую историю из жизни, то Крахт ограничивается, грубо говоря, носками. Какую гадость ему подали в ресторане в Азербайджане, как в Джибути он подкалывал немецких матросов, как в Монголии готовят сурка, в Гонконге нельзя жевать жвачку, а в Таиланде у него засорился туалет… Никакой геополитики, никакой истории, рассказчик Крахт развертывает перед нами заведомо антитуристический, по-японски минималистский, по-беккетовски абсурдный текст. Будто отказавшись смотреть по сторонам и наблюдая все через видоискатель камеры, он выбирает макросъемку. Его действительно интересуют только детали. Дужки очков его собеседника, мармеладные конфетки в виде мишек, бокалы и ветошь в руках бармена, люди, коллекционирующие пустые баночки из-под йогуртов… Даже интервьюируя ветерана малоизвестной войны между Боливией и Парагваем, он с военных действий переключается на его снаряжение, с него – на амулет на шее старика. Несомненно, это кредо: «Тонкие галстуки, это, пожалуй, изобрел он, Аксель Шпрингер, маленький-маленький узел к узким галстукам в косую полоску <…> Описание таких мелких, поверхностных вещей – это попытка выразить мое уважение к этому господину».

Да, на определенном этапе кажется, что Крахт просто постоянно прикалывается, издевается над читателем в духе «новой журналистики» Тома Вулфа или гонзо-журналистики великого и ужасного Хантера Томпсона (сам термин «гонзо» часто возводят к итальянскому gonzagas, что означает «нелепости»), когда излишняя субъективность, стеб, сарказм, не относящиеся к делу детали затмевали предмет разговора, таким путем передавая его суть в видении автора. Так и Крахт в репортажах приводит свою частную переписку, в ней рассказывает незнакомой собеседнице – заказчице очередного репортажа, как подобрал в Бангкоке собаку, что сделает на обед салат и не будет пить до 4 часов, а потом начинает и вовсе назначать ей свидания в Петербурге…

К тому же, будто чтобы сделать текст максимально «неаппетитным», Крахт вместо того, чтобы приводить аутентичные детали из тех экзотичных восточных стран, где он побывал, использует, условно говоря, взгляд нарочито через «западные шоры», надевает на объектив фильтр западного восприятия. В Египте он сидит в баре отеля «Виндзор», сам Египет видится ему очередным Оклендом или Копенгагеном, а «Улан-Батор похож на раскинувшийся между невысокими грядами зеленых гор симпатичный Восточный Берлин. Светило солнце, небо цвета прусской лазури было безоблачным». В Гонконге изъясняются на «синтетическом языке масс – эсперанто джетлэга»…

Вместо общепринятых сейчас на Западе в разговоре об Азии и Африке проблем голода, СПИДа и эмиграции Крахт пишет о кухне и напитках, интересных беседах, рассказывает веселые истории (как в Таиланде засор в туалете устраняли молоком), бросается яркими метафорами (чернобыльский саркофаг – матрешка ex negativo) и образами («пар прилег на скатерть – соснуть после обеда»)…

Но беспечный беньяминовский фланер Крахта (чуть не назвал его беспечным русским бродягой – привет Борису Гребенщикову!) использует такой метод отнюдь неспроста. Он вообще охотно обнажает свои приемы: «В этом месте вы, любезный читатель, наверное, спросите, как же можно целую страну, такую как Малайзия, втиснуть в один бегло набросанный абзац? Как можно позволить себе всего лишь смотреть на чужую землю из окна поезда, к тому же чертовски дорогого, и потом вынести о ней такое суждение? Вы правы. Мы с мамой охотно отправились бы в джунгли и постучали в несколько дверей какой-нибудь затерянной в чаще деревни, потом сняли бы обувь и при свете свечей побеседовали с малайской семьей о том о сем. Но тогда мы ехали на Восточноазиатском экспрессе, уже не имевшем ничего общего с реальностью. Мы ехали на этой абсурдной штуковине сквозь ночь, которая покусочно демонстрировала нам Азию – изящно порционированную, нарезанную на ломтики в размер вагонного окна»[679]679

Ср. в отечественном «травелоге»: «Из кондиционера бьет ледяной воздух. Над окнами вагона, под потолком, телевизоры, и гоняют рекламу. Так что в рамке взгляда всегда две реальности, искусственная и настоящая, за окном. Побеждает искусственная, конечно» (Шульпяков Г. Общество любителей Агаты Кристи: живой дневник. М.: Астрель, 2009. С. 13).

[Закрыть].

Это не просто пародирование взгляда обычного европейского туриста на Азию (хотя ирония у Крахта всегда присутствует, просто в этой книге она запрятана глубже, чем в его романах). Внимание к незначительным мелочам, непонятным деталям становится синонимом частного, индивидуалистичного, атомизированного западного восприятия. Оно не видит восточного целого, но только уже знакомые западные же мелочи (рекламу Макдоналдса на пути к Тадж-Махалу). В пределе этот взгляд, это разъединение мира на доступные западному восприятию детали стремится к ничто, пустоте. Так немецкие моряки в Африке не сходят с борта на берег не потому, что боятся, а «потому, что снаружи ничего нет. Empty. Zero. Zilch», поезда из Германии на Украину «больше уже не вдвигаются задним ходом осторожно на станцию, а просто по какой-нибудь колее подтягиваются к платформе, как будто они прибыли из некоего вытянутого в длину Нигде», а «готовое уже сейчас будущее» капитализма – это «окончательный аут».

Из этой ситуации почти нет выхода, но Крахт его предлагает. В приводимой автором в «Карте мира» переписке его поклонника с его однофамильцем сказано, что «книга автора Крахта <…> явно отсылает к темам немецкого романтизма…», а в качестве одного из свойств романтической эстетики постулируется следующее: «способность человека в известной мере отдаляться от своей культуры и моральных основ является некрасивой, но необходимой для его развития». Здесь приходит на ум увлечение романтиков Востоком (Греция Байрона, ориентализм Гёте и Новалиса, Пушкина и Лермонтова), общеизвестно восходящее к их идее двоемирия – убогого, некрасивого, повседневного здесь и прекрасного, гармоничного, мифологизированного там. Крахт переосмысляет эту идею в контексте Запада и Востока. Запад, чьи контуры видятся ему даже в самых экзотических странах, не отпускающий его зрение и ум, становится этим самым отвратительным внешним, тогда как глубоко внутри этого западного фланера царит то ничто, та пустота, которая, если вспомнить буддизм, является сутью мироздания. Это восточное ничто еще не есть сам Восток, но – возможность Востока.

Как на фотографии из поездки в Азию тело западного обывателя обычно затмевает собою виды, Крахт закрывает собой восточный пейзаж – чтобы затем зачеркнуть уже самого себя, свое Я. Герой «Faserland» не мог «встретить нормального человека», по сути – в череде вечеринок он искал и не мог встретить самого себя. Он сжигал в конце свою модную бамбуровскую куртку, о которой так много говорил на протяжении романа, то есть избавлялся от привычной оболочки своей личности, выходил из-под защиты брендов, пытался раскрыться, вскрыть собственную броню, консервную банку своего Я. «Он, как и „я“-рассказчик в „Faserland“, – человек, не связанный ни с чем. Он как бы и не существует. Он – просто ноль. Поэтому изначально я хотел назвать свою книгу „О“, это что-то вроде нуля и одновременно круга…»[680]680

Интервью Крахга «Немецкому радио» (13 ноября 2001 г.) // Баскова Т. «Параллельная литература» в Германии рубежа тысячелетий…

[Закрыть] – говорил Крахт о своем прежнем герое. Человек западной цивилизации, по Крахту, должен стать нулем, «меньше чем ноль» (Б. И. Эллис), должен самоустраниться и самоаннигилироваться, чтобы на место своей пустоты пустить что-то новое. Элементарная частица человека должна в своем дроблении дойти до нуля, чтобы остановить бесконечное дробление и начать отсчет заново, в надежде воскреснуть в новой среде и в новом качестве.

Запад обречен, там царит «эпоха Кали-Юги» («Мы не движемся к аду. Мы уже давно в нем живем»), как сказано в манифесте «Королевской грусти». Поэтому, в духе идеи «грустящих» о «коллективизации индивидуализма», герой «1979» пытался забыть свое Я где-то на полпути к священной тибетской горе и полностью раствориться среди безымянных китайских политзаключенных. История («Я буду здесь…») и цивилизация («Метан») Запада построены на ложных основаниях, они глубоко симулятивны и обречены, утверждает Крахт, как и Уэльбек. И именно здесь расходятся два автора «поколения 40-летних».

Если Уэльбек в своих инвективах западной цивилизации утверждал невозможность что-либо изменить («…они жили в бедственном мире, мире соревнования и борьбы, суетности и насилия; гармонического мира они не знали. С другой стороны, они ничего не сделали, чтобы изменить этот мир, ничего не привнесли в его улучшение»[681]681

Уэльбек М. Элементарные частицы / Пер. с фр. И. Васюченко, Г. Зингера. М.: Иностранка; БСГ-Пресс, 2001. С. 369–370.

[Закрыть]) и предлагал идею некоторого утопического (или все же антиутопического?) постчеловечества, то Крахт более конкретен. «Может быть, Восток заполонит Запад своей невозмутимостью и своими тренировочными костюмами. В таком исходе было бы нечто утешительное, думаю я… потому что одетый в лиловое нелепый ост-менш мне в миллион раз милее, чем какой-нибудь наглухо отгородившийся от внешнего мира западный неврастеник…» – рассуждает надменный герой «Faserland». Уэльбеку видится в этом «то общее депрессивное, едва ли не мазохистское умонастроение, которое распространилось в цивилизованных странах Запада за последние несколько десятилетий», тогда как Крахт воспринимает эту «сдачу белого человека» как единственно возможный выход, принимает с тем же просветленным спокойствием, с каким жена героя из романа П. Боулза «Под покровом небес» добровольно становится наложницей бедуинов, а дочь героя из «Бесчестья» Дж. Кутзее сохраняет ребенка от изнасиловавшего ее чернокожего бандита[682]682

О том, что эти книги оказались важны для Запада, свидетельствуют их экранизации – «Под покровом небес» Б. Бертолуччи (1990) и «Бесчестье» С. Джейкобса (2008).

[Закрыть].

Подобное обращение к Востоку становится возможным, ибо, по Крахту (ироничный, он все же чужд уэльбековского пессимизма), Восток и Запад не так уж безнадежно разделены, на каком-то уровне – колеса сансары или просто глобализации – они оказываются частью некоего всеохватывающего единства. «Я размышлял о чудесных взаимосвязях в мире, о том, что посреди этой центральноазиатской степи я кормил монгольскую козу швейцарским сыром; сыр был произведен, так сказать, ее сородичами, теперь великий круг молочных продуктов сомкнулся – все, так мне вдруг показалось, было друг другу родственно, близко, доверительно и всегда оставалось частью нерасторжимого целого…»[683]683

Г. Шульпяков пишет о подобном, описывая жизнь в еврейском секторе Иерусалима: «Квартиры в таких домах часто покупают американские евреи-миллионеры. Поскольку супермаркетов в Старом городе нет, пищу заказывают по Интернету. Курьером чаще всего работает палестинец. Круг замкнулся» (Шульпяков Г. Общество любителей Агаты Кристи. С. 99).

[Закрыть]