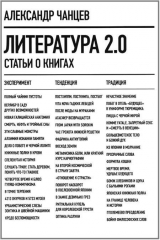

Текст книги "Литература 2.0"

Автор книги: Александр Чанцев

сообщить о нарушении

Текущая страница: 3 (всего у книги 35 страниц)

5. Эти славные монстры[*]*

Опубликовано в: НЛО. 2006. № 80.

[Закрыть]

(О «Входит Калибан» С. Юрьенена)[56]56

Сергей Юрьенен. Входит Калибан. М.: Запасный выход, 2006. 128 с.

[Закрыть]

В новой книге Сергея Юрьенена, писателя, известного по публикациям 1980-х – начала 1990-х годов[57]57

См. интервью с автором в главе «Оптика разлуки».

[Закрыть], много описаний насилия. Само по себе это вряд ли заслуживало бы внимания в наше время, но вот то, как это насилие структурировано, и то, какими художественными средствами оно представлено, весьма интересно.

Первый рассказ этого состоящего из трех текстов сборника, «Убийство на Разъезжей», сопровождающийся эпиграфом из шекспировской «Бури»: «Свобода – ах! Свобода – ох! – / О, славный монстр! Указывай нам путь», – начинается, как и жизнь человека, с крика. Мальчик, которого в этот момент стригут в парикмахерской, слышит с улицы крик женщины: «Спасите! Убивают!» «Когда раздался этот крик, лица в зеркале исказились, как в комнате смеха. Мама из зеркала пропала сразу <…>». Крик этот можно воспринимать как отсылку к первичной терапии Артура Янова, автора книги «Первичный крик. Первичная терапия. Лечение неврозов»[58]58

См. русское издание: Янов А. Первичный крик. М.: ACT, 2009. Учение Янова стало основой нового направления в психологии и имело большую популярность в рок-н-ролльных кругах: у Янова лечились Джон Леннон и Йоко Оно, учение это вдохновило на названия такие группы, как «Primal Scream» и «Tears for Fears», интерес к концепциям психолога выказывал Дэвид Бирн, а лидер английской группы «Rudimentary Peni» под влиянием идей Янова написал роман «The Primal Screamer».

[Закрыть], в которой именно леденящий душу крик обеспечивал пациенту инсайт на его глубинные детские травмы и, в идеале, освобождение от них.

Мальчик из парикмахерской (действие происходит, судя по всему, в 1940-е годы прошлого века) в итоге становится свидетелем убийства посреди бела дня женщины ее мужем или любовником (это никак не уточняется). Но, что интересно, само происшествие мальчик наблюдает совершенно спокойно, ужасает же его другое, неожиданное, а именно – подобранный в парикмахерской журнал «Крокодил». «На передней обложке был свирепый крокодил с вилами наперевес. Я представил, как эти зубцы протыкают мой живот. Я стал вдыхать по-рыбьему, чтоб не стошнило. Голова закружилась. На задней обложке карикатура на палача какого-то народа: тучный карлик в мундире с ожерельем из черепов, в галифе и сапожках. Стоит в озере крови и держит зазубренный топор. Кровь с топора срывается каплями в озеро, где плавают, с бессильным гневом глядя, отрубленные головы народа, которому не повезло»[59]59

Описание этой карикатуры позволяет опознать время действия почти безошибочно – конец 1940-х – начало 1950-х годов: именно так в «Крокодиле» Борис Ефимов в тот период изображал югославского лидера Иосипа Броз Тито и испанского «каудильо» Франсиско Франко. Но, надо полагать, у Юрьенена описана скорее карикатура на Тито, который в 1948 году стал инициатором выхода Югославии из социалистического лагеря и разрыва межгосударственных и межпартийных связей с СССР, после чего «кровавая клика Тито – Ранковича» подверглась в советских изданиях пропагандистской травле.

[Закрыть].

Эта сцена замечательным образом демонстрирует, что насилие в рамках этой художественной системы никак не персонифицировано, человек, совершающий убийства, является скорее объектом насилия, нежели его субъектом. Так, во-первых, убийство дается на заднем плане, будто бы снятое скользящей камерой, женщина и ее убийца описаны максимально абстрактно, явно не представляют интереса для повествования; во-вторых, пассивная роль любого человека в рассказе акцентируется даже грамматически. В тексте встречаем множество фраз с нарушением обычного порядка слов, часто инверсивных: «…салфетка была туго, я не смог», «наддав, дверь вышибла меня на тротуар», «был в небо выдвинут балкон», «водителя включая». Эти фразы сконцентрированы как раз в описании сцены убийства и выдвигают, буквально выпячивают на первый план не человека, но вещь, делая безжизненное субъектом, а живое, человека – бездушным объектом действия. Кроме того, подобный порядок слов напоминает структуру японского предложения, которое должно заканчиваться сказуемым и из которого максимальным образом удаляются местоимения.

Вторая новелла книги, «Пани ГГ**», о детстве, юности и, так сказать, «профессиональном становлении» первого осужденного серийного убийцы Советского Союза (действие происходит в «застойные» годы и заканчивается во время перестройки), белорусского слесаря Геннадия М., убившего и изнасиловавшего 43 женщины, должна, казалось бы, показать, что совершает насилие именно человек (кто), а не предмет (что).

Истоки страсти Геннадия М. можно было бы легко вывести по Фрейду (или тому же Янову, который начинал как классический психоаналитик) из детства героя – трагическая смерть отца, попытка матери избавиться от нежеланного ребенка, встреча с извращенцем, насилие со стороны матери, болезненный отказ понравившейся девочки – как видим, перед нами полный спектр детских травм. Травмы эти вполне могли дать о себе знать, даже несмотря на полное жизненное благополучие – женитьба в итоге на любимой женщине, бытовой достаток (обустроенный дом, вдосталь «левых» заработков) и социальная реализованность (односельчане, когда за маньяком приехала милиция[60]60

Милиция вообще не в чести у тех, кто пишет о маньяках, – ср. у Шиша Брянского:

Откуси мне сердце, Чикатилонька,Одари своими ты меня дарами,Роль исполни нежного кадильникаВ этом тварном храме, в этой как бы драме,Вновь ни с чем останется милиция,Буду безвозмездно я тебе дарован,Буду вечно за тебя молиться я,Чтоб ты был здоровым.«Пташечки осенние» (из альбома «Ломоносов» П. Короленко и Ш. Брянского).

[Закрыть], хотели «хвататься за колы», чтобы отбивать насквозь «положительного» слесаря).

Геннадию была свойственна танатофилия. Еще подростком он срисовал из учебника анатомии и держал у себя в комнате рисунок человека без кожи. Во время рыбалки он не только ест полусырую рыбу (оправдывая себя, заметим, тем, что так же делают японцы), но и, выпив после мастурбации собственную сперму, наслаждается «тревожно живым вкусом» и тем, что «сам себя сожрал». Он получает удовольствие, забирая, буквально впитывая («пищеварительный» эпитет не случаен – он связан с важным для новой книги Юрьенена мотивом каннибализма[61]61

По своей нарочитой отвратительности описанные у Юрьенена сцены антропофагии напоминают роман англичанина Мэттью Стокоу «Коровы» (Стокоу М. Коровы / Пер. с англ. Е. Матвеевой. М.: ACT; Астрель; Адаптек, 2004). Герой этой книги, что перекликается с героем «Пани П***», после убийства и поедания своей матери и прочих персонажей ощущает себя не только «сильным» и «нормальным», но и «сверхчеловеком». Книги о каннибалах и вообще маньяках в «целомудренной» российской литературе почти отсутствуют – можно вспомнить только выходившую в «Новом мире» повесть «Мор» Алексея К. Смирнова (2008. № 1) или «Шкурку бабочки» С. Кузнецова (см. главу «Метафизика боли»).

[Закрыть]) в себя чужую жизнь. Это впитывание может быть и убийством («в момент удушения я испытывал самое большое удовлетворение»), или питьем березового сока («он забирался в купы тонких березок, жаль, что не ходячих, раскачивался с ними, целовал, кусал их, хотел насосаться соком и не мог – такая охота вдруг открылась жить. Даже благодарен был той, которую убил…»). В результате этих убийств герой будто возносится над другими людьми: «…теперь [я] сильнее всех. Сверхчеловек. Вознесся надо всеми».

Но, как ни странно, герой после всех своих преступлений оказывается даже более похож на «всех», чем до. Происходит это потому, что убийство и насилие в целом – отнюдь не его прерогатива. Размышляя о старой польской дворянке, по какому-то счастливому недосмотру советских властей оставленной жить в одиночку в старинной усадьбе, которую можно было бы использовать под что-нибудь более общественно полезное, герой, впоследствии ее и убивший, недоумевает: «…почему Государство не подошлет (убийцу. – А.Ч.)?» Именно это государство, недаром, видимо, написанное персонажем Юрьенена с большой буквы, становится субъектом насилия: «…если прикинуть, сколько нас в стране… Одних ветеранов! Сколько их было, войн? А органы? Незримый фронт, который воюет постоянно? Дальше – которых смерть есть ремесло. Исполнители, кто в штате: палачи, профессиональные убийцы, которые тайно убирают неугодных руководству в стране и за ее пределами. Сюда же разведчики, обученные убивать. Шпионы… Нет, не один. Нас миллионы <…> И все: убийцы. Закон диамата».

Население государства, которое, в свою очередь, снабжает пассивные объекты – людей – функциями насилия, становится, по Ж. Рансьеру, «сообществом существ, наделенных речью, основывающим свою действенность на некоем предварительном насилии. Сущность этого насилия <…> в том, что оно делает видимым невидимое, наделяет именем безымянное, дает услышать речь там, где воспринимается только шум»[62]62

Рансьер Ж. На краю политического / Пер. с фр. Б. Скуратовой. М.: Праксис, 2006. С. 143. Рансьер в цитируемой статье «Сообщество равных» писал о «структурах господства» в эгалитарном обществе, но именно основанным на всеобщем братстве и равенстве «позиционировал» себя СССР…

[Закрыть]. И словно именно к этому «невидимому» и «безымянному» пытается прорваться герой, когда копает могилу для очередной своей жертвы: «Под лопатой звякали не то осколки, не то гильзы, хрустели кости Великой Отечественной, и он копал сквозь все это, забираясь под слой войны, проломавшей туда и обратно через этот лес – за три года до его рождения в год Огненного Кабана».

Любопытно, кстати, что случай с белорусским слесарем западные ученые из новеллы Юрьенена спешат использовать в своих исследованиях, пытаясь доказать, что дегуманизация свойственна в наши дни не только США, лидирующим по количеству «серийных убийц», но и странам Варшавского блока. Из следующей новеллы становится очевидным, что национальность маньяка отнюдь не принципиальна.

Одноименная сборнику повесть «Входит Калибан» двусоставна, но монотематична: рассказ о японском аспиранте, убившем и съевшем в Париже голландку, закольцовывается рассказом о нашем соотечественнике, съевшем в Ленинграде 1970–1980-х годов финскую туристку. И если в ленинградской истории, из которой можно, кажется, вычленить только две мифологемы (библейскую: герой отсекает голову незадачливой интуристе и ставит ее на блюдо – «вывернутая» история Иоанна Предтечи и Саломеи, и фрейдистскую – герой готовит и поедает свою жертву потому, что жена не дает ему проделывать с ней возбуждающие его «кусалки»), все достаточно просто, то с парижской дела обстоят куда сложнее.

Иссэя Сагаву с самого отрочества не привлекали его соотечественницы, зато влекли европейки – он был одержим красотой полотен Ренуара и мечтал отведать плоть изображенных на них женщин. Убийство красоты как ее абсолютное воплощение (и поглощение!) – топос, отнюдь не новый для enfant terrible прошлого столетия: можно вспомнить Мисиму или Жене с его пассажем об убийстве немецким солдатом прекрасного мальчика: «…какая отвага! он, убивая нежную душу подростка, осмелился разрушить всем очевидную красоту и возвести красоту совсем иную – ту, что родилась из союза той, уничтоженной, красоты и варварского жеста»[63]63

Жене Ж. Чудо о розе / Пер. с фр. А. Смирновой. СПб.: Амфора, 2003. С. 362.

[Закрыть]. Не нова и исступленная любовь-ненависть героя к голландке (после ее ухода он вылизывает палочки, которыми она ела), существующая в пространстве, находящемся где-то между «…each man kills the thing he loves» Оскара Уайльда и «…all beauty must die» Ника Кейва.

Интереснее то, как описано в повести поедание бедной голландки[64]64

Интересно, что в японском сленге «съесть женщину» («онна-о куу») означает «вступить с ней в половой контакт».

[Закрыть]: «…в надрез выдавливается подкожный жир. Ползет и ползет. Желтый, как початок кукурузы, и без запаха. Упрямый Сагава добирается до мяса. Выковыривает кусочек и кладет себе в рот. Частица Рене тает во рту, как суши. Как сырой тунец. Он смотрит на ее затылок и произносит вслух: „Ты очень вкусная“. Переворачивает ее, срезает мясо с бедра. Съедает сырым. Обнимает ее. Тело издает выдох, он пугается. Целует, говорит, что любит. Потом овладевает мертвым телом. Как бы по самопринуждению. Главное удовольствие – от вкуса». За счет этой восточной медитативности и эмоциональной отстраненности (страх у него вызывает физическая реакция тела, любовь – ее вкус, а секс происходит по принуждению) жуткость каннибальских пассажей увеличивается вдвое. Кроме того, гораздо более зловещим все в итоге выглядит из-за того, что преступление японца оказывается юридически почти безнаказанным (из Франции его депортируют в Японию, где, не без влияния его состоятельной семьи, его признают невменяемым и скоро выпускают на свободу), но зато крайне востребованным обществом и массмедиа – Сагава, уже в Японии, становится писателем и художником, по мотивам его преступления выпускаются комиксы, создается сайт, он становится настоящей культовой фигурой, «крестным отцом каннибализма»… «Были времена, когда преступившие табу, (запятая у автора. – А.Ч.) становились неприкасаемыми»: соответствующее сословие существовало, отметим, не только в Индии, но и, хоть и не в таких масштабах, в Японии, где к париям («эта» – «оскверненные, грязные» или «буракумин» – «жители специальных поселений») причислялись прежде всего те, кто был занят разделкой туш животных, соприкасался с кровью. Сагава же, наоборот, привлекает к себе людей (японских поклонников и – западных девушек). И если раньше парии жили в специальных поселениях («токусю-бураку»), куда был запрещен вход обычным людям, то Сагава, пария XX века, живет в виртуальном поселении, созданном усилиями массмедиа, куда нет хода только отрекшимся от него родственникам.

С помощью этой медийности на сцену выходит архаическое («Хронос сожрал, не подавившись, целую Историю»). Сагава, «метр с кепкой», который «совсем не самурай. Напротив. Из крестьян[65]65

Здесь автор отходит от реальной канвы: И. Сагава, «самый известный японский маньяк», происходил из семьи богатых буржуа и получил превосходное образование в элитных учебных заведениях – см. биографический очерк его жизни: http://bezmozgof.ru/?p=369.

[Закрыть]. Тот самый дикий островной народ, который воплощает Калибан», «то с помощью мясницкого топора, то посредством изысканных хирургических инструментов, надрез за надрезом, щель за щелью превратил в пустоту самый древний из неписаных заветов человечества». Но меньше всего в этом «заслуги» самого маньяка, этого «славного монстра» – будь он белорусом, ленинградцем или японцем, он не вершит насилие, но является лишь его объектом, выступая безвольным воплотителем фантомов медийности и фобий модерности[66]66

Сами эти страхи модерна по своему характеру, надо заметить, поразительным образом близки критике эпохи Возрождения со стороны ультраправых европейских мыслителей конца XIX – начала XX века. Так, в СССР они были представлены Алексеем Лосевым, который считал, что самоправный и самоценный человек эпохи Возрождения, оставленный один на один с собой, претендует на то, чтобы заместить собой Бога (ср. со «сверхчеловеком» у Юрьенена), и неизбежно становится чудовищем. См. об этом в изданной почти без цензуры «Диалектике мифа» (1930) и «Эстетике Возрождения» (1978; здесь Лосев уже вынужден выражать те же идеи эзоповым языком). Отдельного исследования заслуживает вопрос, почему борец за сексуальную и стилистическую свободу литературы Юрьенен стал бояться почти того же – и нашел сочувствие у другого борца за те же свободы, Юза Алешковского, написавшего весьма сочувственное послесловие к этой книге? Алешковский гораздо осторожнее Юрьенена, но, кажется, относится с большим интересом к описанным у Юрьенена случаям «пробуждения в человеке зверя».

[Закрыть]. Свобода из шекспировской «Бури» обернулась, увы, вседозволенностью, первичный крик воскресил первобытное, а «там, где политика призвана идти вровень с веком, упразднять догмы и табу, на авансцену вышло не то, чего ожидали: не триумф современности без предрассудков, но возвращение наиболее архаического, того, что предшествует всякому суждению, беспримесная ненависть к другому»[67]67

Рансьер Ж. Цит. соч. С. 47.

[Закрыть].

Новая книга Сергея Юрьенена с послесловием Юза Алешковского выглядит непроизвольной, но оттого тем более впечатляющей полемикой с книгами Владимира Сорокина. Сцены каннибализма и всевозможной «расчлененки» у Сорокина – чистая фикция. Можно спорить о том, оказал ли, например, влияние на известную каннибальскую сцену в романе «Голубое сало» фильм «Молчание ягнят», но несомненно одно: вплоть до новых, «просветленных» романов сюжеты Сорокина основаны на языковой игре, на семантических сдвигах, в первую очередь литературных по своему происхождению: в рассказе «Открытие сезона» (сборник «Первый субботник») два охотника едят убитого ими мужчину так, как ели бы лося, и стоит только заменить человека на животное, чтобы получился стандартный соцреалистический рассказ. У Сорокина бунтуют и выворачиваются жанры. У Юрьенена выходит за пределы привычных норм человеческая природа: большая часть рассказов, включенных в его книгу, основана на реальных событиях. Шокирующие описания – продукт не языковых сдвигов, а домысливания газетных и интернетных статей. Книга Юрьенена потому и получилась столь чудовищной по производимому эффекту, что объективированное насилие в ней производит не язык – оно является неотменимым проявлением новейших практик повседневности, как страшная история о генерале, затравившем ребенка собаками, рассказанная Иваном Карамазовым Алеше. Юрьенен ставит публицистический, но остающийся без ответа вопрос – что с этим делать? И в этом, пожалуй, самая большая проблема его книги: на вопрос о «Калибане» нельзя дать ответ в духе Алеши Карамазова: «Расстрелять!»[68]68

Тема Достоевского, как нетрудно догадаться, сопутствует теме маньяков: в романе «В пожизненном заключении» И. Яркевича (М.: Зебра Е, 2007) сексуальный маньяк на протяжении всей книги ведет беседы с классиком.

[Закрыть] Эмоциональный порядок повседневности и ощущение объективированного насилия расстрелять нельзя – можно лишь стремиться отрефлексировать на подобных примерах подлинное место зла в мире. Только тогда станет понятно, что шокирующие случаи, соединенные Юрьененом в сложный узор, не свидетельствуют о тотальной неполноценности природы современного человека. Калибан – не новость, он был с людьми и до Шекспира, и место его – не на тропическом острове, а в человеческой душе.

6. Алхимия изнанки памяти[*]*

Опубликовано в: Новый мир. 2007. № 7.

[Закрыть]

Ночь на краю волшебства.

Ветер пьян от Луны,

Воздух полон жасмина.

Мальчик, уйдем, естества

Отлучимся неслышно,

Как мать от уснувшего сына.

Сергей Калугин. Луна над Кармелем

(О «Побеге куманики» Л. Элтанг)[70]70

Лена Элтанг. Побег куманики. СПб.: Амфора, 2006. 447 с.

[Закрыть]

Лена Элтанг родилась в Ленинграде, но в последние годы живет в Вильнюсе. Автор одного поэтического сборника («Стихи». Калининград: Янтарный сказ, 2003), публиковалась как в толстых журналах и поэтических сборниках, так и на различных интернет-сайтах. В последние годы ее рассказы выходили в составленных Максом Фраем «амфоровских» прозаических сборниках – «Прозак» (2004), «Русские инородные сказки—3», «Секреты и сокровища» (оба – 2005), «Пять имен» (2006).

Дебютный роман Л. Элтанг «Побег куманики» кажется очень органичным продолжением ее творчества в том смысле, что это не только «проза поэта» чистой воды, стилистически пустившая побеги на древе ее поэзии, но и в том, что она имеет скорее западный, нежели российский генезис (говорящими в данном случае оказываются названия сборников, в которых печаталась Элтанг, – «Русские инородные сказки» и «Освобожденный Улисс»[71]71

Поэтический сборник русскоязычных авторов, живущих не в России (М.: НЛО, 2005).

[Закрыть], а также ее биографические перемещения – Париж, Копенгаген, Вильнюс).

Структурно крайне сложный, роман включает в себя несколько сюжетных линий и множество персонажей, на первый взгляд почти никак не связанных друг с другом, рассеянных по разным странам и общающихся чаще всего не в «реальной жизни», а посредством переписки (как бумажной, так и виртуальной), но центрированных вокруг главного персонажа – тридцатилетнего Мораса. Загадочность, харизматичность и даже некоторые черты святости этого персонажа, разгадыванием тайны которого озабочены все прочие герои, отчасти напоминают главного героя последнего романа Л. Улицкой «Даниэль Штайн, переводчик».

Морас, или Мозес (таков его ник в «Живом журнале», созданный Элтанг еще до написания книги и существующий, кстати, до сих пор[72]72

См.: http://users.livejournal.com/_moses/.

[Закрыть]), «русско-литовский студент в изгнании», настоящего имени которого не знает никто, – это «книжный эльф», которому «осыпающиеся петитом персонажи милее, чем взаправдашние люди», и «наиболее мистическое существо в этой истории». Полиглот, который не помнит точно, сколько языков он знает, он то учится в испанском университете, то подрабатывает в интернет-кафе, то срывается на Мальту на встречу с виртуальным любовником, а то и вовсе оказывается пациентом психиатрической клиники.

Так как об университетских штудиях Мораса нам ничего особо не сообщается, рассмотрим по порядку другие его занятия. Подрабатывать в кафе, гостинице или даже на корабле Морасу приходится потому, что у него нет ни денег, ни собственности. У него нет даже собственного жилья (одно время он живет в брошенной на пляже машине), а все свои вещи он где-то потерял. Поэтому он постоянно становится объектом заботы других людей – ему покупают одежду, кормят, ухаживают за ним в лечебницах, устраивают на работу (только что встретившаяся ему парочка садо-мазо-лесбиянок тут же делает его своим сутенером) и т. п. Он же, как нетрудно догадаться, имеет минимум задатков для повседневной работы, лишь «виновато улыбается» и говорит, цедя слова, сразу на всех ему известных языках (глоссолалия же, заметим, как и бедность со странничеством, автоматически отсылает нас к образам блаженных и юродивых), но за это нравится большинству персонажей (от холодной ирландской профессорши Фионы до закомплексованной мальтийской полицейской Петры) и каким-то уж совсем загадочным образом вносит относительный покой в их нервные жизни. Всем этим Морас напоминает не только монаха-праведника Даниэля Штайна из романа Улицкой и всю традицию «блаженных» персонажей (в своем цитирующемся в книге отзыве Бахыт Кенжеев упоминает князя Мышкина и «пассажира поезда Москва – Петушки»), но и героя предыдущего романа Улицкой «Искренне Ваш Шурик», который также не только владел иностранными языками (зарабатывал переводами) и не был приспособлен к повседневной жизни, но и был «востребован» всеми окружающими женщинами, которых ему было жалко и в жизнь которых он одним своим присутствием вносил что-то светлое.

Если Шурик из романа Улицкой без особого желания, скорее по настоянию своих подруг все же вступал с ними в связь, то Морас ведет полностью целомудренный образ жизни, что, однако, не делает менее интересной его, как сейчас модно говорить, сексуальную идентичность. Он много раз на протяжении романа пишет в своем дневнике о том, что ему больше нравятся мужчины (что не мешает ему, впрочем, платонически влюбиться в Фиону), а женщины отвращают его от себя (не раз встречающиеся инвективы достаточно абстрактного свойства вроде «девушки беззвучны, они только отражают наши слова»). Окружающими же (стюардами на корабле и др.) он однозначно воспринимается как гей. И действительно, Морас оказывается вписан в традицию прекрасных юношей канонической гей-литературы (и гей-сообществом он был воспринят как свой – см. весьма сочувственную рецензию[73]73

См. рецензию В. Кирсанова: http://az.gay.ru/books/fiction/kumanika2006.html.

[Закрыть]). Его не только все зовут «красавчиком», но и описан он соответствующим образом. Он медовый блондин, который «сошел бы на берег золотым эфебом с оливковой веткой, как в пятой книге энеиды» (в дневнике Морас чаще всего избегает заглавных букв. – А.Ч.). Его выдуманный любовник Лукас, весьма похожий на самого Мораса (то, что все персонажи книги есть, возможно, лишь плод его воображения, станет ясно чуть позже), описан следующим образом: «<…> медовый угловатый лукас in vitro, золотистая луковица его головы, аполлоновым луком изогнутые губы, лунный камень под лукавым языком <…>». Солнце, сияние, средиземноморские пейзажи, упомянутые персонажи греческой мифологии буквально автоматически маркируют гомоэротическую традицию, отсылая к прекрасным юношам в «Дневнике вора» Ж. Жене, «Смерти в Венеции» Т. Манна и «Портрете Дориана Грея» О. Уайльда (все эти произведения, нелишне добавить, упоминаются на уровне как прямого наименования, так и скрытых отсылок в крайне насыщенном различными аллюзиями тексте Элтанг).

«Прекрасный греческий мальчик – одна из великих западных личин сексуальности. <…> Прекрасный мальчик – андрогин, светоносно мужественный и женственный. <…> Подобно христианскому святому, греческий мальчик был мучеником, жертвой природной тирании. <…> Прекрасный мальчик желанен, но сам не вожделеет»[74]74

Палья К. Личины сексуальности / Пер. с англ. С. Бутиной, Л. Масловой и др. Под общ. ред. и с послесл. С. Никитина. Екатеринбург: У-Фактория; Изд-во УрГУ, 2006. С. 144, 146.

[Закрыть]. Именно таким предстает Морас, который действительно скорее андрогин, чем гей. Так, он говорит о себе «я сам женщина» (и одно время ходит в женском платье); Фиона не может вначале распознать его пол и называет его андрогином; сам же Морас с трудом различает пол человека: «<…> мне нравятся разные люди, я даже не сразу понимаю, мальчики они или девочки». Желанный многими персонажами, он боится секса: «мне хочется любить их, но страшно с ними соединяться», – пишет Морас, рассуждая о том, как его тело может измениться после проникновения в чужое.

Подобный страх пенетрации и, шире, тактильных контактов с Другим очевидным образом имеет психопатологическую природу и отсылает нас к очевидному инфантилизму героя (одна из многочисленных характеристик его нервного расстройства формулируется врачами как «первичный инфантильный нарциссизм»), что является ключом к заболеванию Мораса.

Известно, что в клинику Морас попал после «случая в университете – с разбитыми стеклами и прочим мальчишеством». Под конец романа дается косвенный намек, что окно в университете он пытался выбить после смерти одного из членов его семьи. После же упоминаний в дневнике Мораса «уток в центральном парке» и «детей над пропастью» нельзя не вспомнить Холдена Колфилда из «Над пропастью во ржи», который перебил все окна в отцовском гараже после смерти своего младшего брата. Аллюзия на текст Сэлинджера становится еще более очевидной после фраз в письме одного из персонажей о старшем брате Мораса, «серьезном предпринимателе», оплачивающем его весьма дорогостоящее пребывание в психиатрической клинике, – у Холдена также был старший брат, который «продался» Голливуду, зарабатывал много денег и купил себе дорогую машину.

Части, посвященные детству героя, составляют хоть и небольшой, но значительный пласт в дневниковых записях Мораса. Надрывные, как в романе Сэлинджера, воспоминания о счастливом детстве на даче (где, вместе с малиной и брусникой, и должна была продаваться эта самая куманика), обожаемом старшем брате и умерших родителях написаны, что интересно, в совершенно иной тональности, чем основная часть его «постов» в блоге. Так, большинство его записей сделаны в сюрреалистической манере, заставляющей вспомнить о прозе Виана, Перека[75]75

Перека, чье стилистическое влияние на Лебедева довольно заметно, начали издавать на русском, см.: «Кунсткамера. История одной картины» (СПб.: Андрей Наследников, 2001), «W или воспоминания детства» (М.: Ювента, 2002), «Исчезание» (СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2004), «Человек, который спит» (М.: Флюид / FreeFly, 2006), «Жизнь способ употребления» (СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2009).

[Закрыть] или некоторых отечественных авторов (в прозе – «Скупщика непрожитого» А. Лебедева, в стихопрозе – тексты А. Сен-Сенькова и И. Кригера):

«иногда я вспоминаю сразу все и сильно пугаюсь, иногда – лоскутами, канителью, тогда не страшно

здесь в городе много такс и полным-полно йоркширских терьеров

терьеры сидят в кафе на плетеных стульях рядом с хозяйками и пьют из блюдечек теплые сливки».

Кроме того, дневниковые записи Мораса крайне аллюзивны, требуют большой эрудиции для расшифровки и сложно построены:

«Несомненно, я – куманика. Я связан с ней рунической мыльной веревкой, ведь моя руна – дубовый, ежевичный, куманический thorn.

Я связан с ней тем же колючим сочным стеблем, что и безумный Жан со своим дроком.

С тех пор как я в Испании, я – Морас. Точнее, Zarzamoras, но многие зовут меня Морас, или просто – Мо.

А то Zarza напоминает Zamza, а это нам вовсе ни к чему.

Латунная латынь позвякивает в памяти: мора – это промежуток времени. Самая малая единица времени в античном стихе. Четыре моры – это стопа дактиля. Три моры – стопа хорея. Восемь мор – плоскостопие и белый билет».

Переходя же на детские воспоминания, Морас избавляется от своего сюрреалистического «темного стиля»:

«<…> вот этот запах – залежавшейся шерсти, липкого кримплена, и еще пыльный, мучной запах папье-маше, и еще мучительный запах тока, когда лижешь кисловатую батарейку, и еще пергаментный, оберточный запах на чердаке, и еще – как пахнет в пригородном поезде, ржавчиной и теплым паром, и простудный запах мякоти алоэ так пахнет изнанка памяти? решка, мездра, испод?»

Это же, в свою очередь, отсылает нас не только к «мячикам под кроватью» из ностальгического Набокова, но и к «Школе для дураков» Саши Соколова, тем более что Морас страдает среди прочего и раздвоением личности и является, таким образом, своеобразной литературной проекцией сразу двух персонажей-подростков – он представляет собой и подросшего Холдена, и героя Соколова.

Все эти стилистические метаморфозы («торопливая дойка прозы, сцеживание поэзии, молочные реки чужих текстов», как сказано в самом романе) можно было бы счесть обычными «постмодернистскими играми» и не уделять им особого внимания, если б, как представляется, они не имели куда более значительной цели, чем просто жонглирование стилями образованного автора.

Одной из линий романа становятся раскопки в мальтийской пещере таинственного захоронения, о котором одному из персонажей стало известно после случайно найденного в церковной библиотеке средневекового трактата с упоминанием и точным указанием на расположение кенотафа. В оном обнаруживаются некие алхимические артефакты, убивающие тех, кто долгое время находится вблизи их. С этого сюжета в книге Элтанг начинается алхимическая линия, достаточно сильная, если учесть, что алхимическая лексика используется не только в переписке героев-археологов, но и в поэтизированных записях Мораса. Это интересно само по себе, поскольку если всяческие тамплиеры, секты и тайны Грааля более чем активно инкорпорированы в литературу после успеха «Кода да Винчи» Д. Брауна (в отечественной литературе – хотя бы «Одиночество-12» А. Ревазова), то алхимикам повезло гораздо больше – их лексику и тематику использует в своей поэзии, кажется, один лишь рок-бард Сергей Калугин (см. тексты песен его альбома «Nigredo»[76]76

Этот термин, означающий первую стадию алхимического Великого Делания, встречается и в «Побеге куманики».

[Закрыть]).

Алхимическое деяние, Великое Делание в интенции присутствует и в романе. Так, один из персонажей, медик-гей, вовлечен со своим партнером в некие эксперименты со стволовыми клетками: «Там был какой-то скандал с нелицензированными лекарствами, которые давали пожилым пациентам. Что-то связанное с геронтологией». Опыты со стволовыми клетками подразумевают получение искусственным путем клеточных препаратов и использование их в качестве «банка запасных частей» и «строительного материала» для организма, а опыты на пожилых людях намекают на возможность их омоложения и, в пределе, преображения вплоть до бессмертия[77]77

Модную тему экспериментов со стволовыми клетками ради вечной жизни можно встретить в романе Д. Липскерова «Леонид обязательно умрет» (М.: ACT; Астрель, 2006), где, к слову, также присутствуют члены некой тайной секты бессмертных.

[Закрыть]. Сам же Морас пишет в дневнике: «в материи заключена возможность, если верить перипатетикам». Эта возможность формулируется им следующим образом:

«с лукасом у меня будет другая жизнь, наверное, когда живешь с таким, как лукас, устаешь очень сильно

оттого, что не просто отдаешь и не просто получаешь, как большинство дышащих друг другу на руки существ, нет, au contraire – у вас отнимается для того, чтобы нечто третье из отнятого слепить, нечто безнадежное, как гнездо каменного стрижа, склеенное из его слюны и водорослей».

Эта возможность творения предполагает выход из своего тела (Морас в другом месте сравнивает пожизненное пребывание в собственном теле с комой) и – в этом случае ему не страшно выйти из себя и соединиться с Другим! – исчезание и превращение в «бестелесный двойник», сиречь в текст («текст возникает, когда сам исчезаешь», – отмечает он в дневнике). Этот двойник-текст уходит к людям («текст пишется для читателя <…> повторенное тысячу раз, оно может исчезнуть», – рефлектирует Морас, считающий себя отчасти писателем), чтобы поглотить их: «я забавно устроен – стоит мне впустить в себя другого человека, как он, сам того не подозревая, располагается в моей печени, в артериях, альвеолах[78]78

«тело моей любви слишком прожорливо», – сообщает о себе герой в другом месте.

[Закрыть] <…> поэтому лукас во мне до сих пор, ведь я его ни разу не встретил». Лукаса же, напомним, Морас не просто не встретил – его и не было, его выдумали, любуясь на плакат с прекрасным светловолосым юношей, две мальтийские лесбиянки, о чем они и рассказали в свое время Морасу. Впрочем, как уже было замечено, велика вероятность того, что Морас выдумал всех (включая себя[79]79

«если верить лоренцо (лечащий врач Мораса. – А.Ч.), я провел на барселонском балконе весь две тысячи пятый год, а на мальтийском балконе был не я, а кто-то еще», – рассуждает Морас.

[Закрыть] – это был бы достойный герой его утонченной прозы и усложненного мышления), что все лица в книге – лишь плод его воображения, кажущиеся ему живыми литературные призраки: врачи считают, что у Мозеса конфабуляции (то есть ложные воспоминания, создание причудливого микста из реальных и вымышленных событий), ретроспективный бред и онейроидное состояние (то есть чередование в сознании больного воспринимаемых фрагментов реального мира и грезоподобных переживаний).

Морас, как актер, играющий в пьесе множество ролей, манифестирует различных персонажей в различных жизненных обстоятельствах (отсюда, возможно, и различные стилистические решения – различаются не только стили писем персонажей, но и стили дневника самого Мораса – дневника, являющегося своеобразным инкубатором для его творческого созидания) – неудивительно в таком случае, что врачи ставят ему диагноз раздвоения личности. Создает он этих персонажей из каких-то сохранившихся в его сознании воспоминаний, как новые ткани больного создаются из стволовых клеток, как философский камень – из первоэлементов, как умершие – из праха на Судном дне[80]80

Ср. с: «<…> из определенных Солей человеческого Праха под силу Философу, не прибегая к преступной Некромантии, восстановить Облик любого Мертвеца из Праха, в коий его Тело успело обратиться» (трактат Бореллия цит. по: Лавкрафт Г. Ф. Жизнь Чарльза Декстера Варда // Лавкрафт Г. Тварь на пороге / Пер. с англ. Л. Володарской. СПб.: Азбука-классика, 2005. С. 123). Лавкрафт также упомянут у Элтанг.

[Закрыть]. Морас пытается вспомнить, как «пахнет изнанка памяти», прорваться к той самой куманике из своих детских воспоминаний, а его «лечат от воспоминаний». Спасаясь от лечения, он полностью становится «бестелесным двойником», то есть попросту исчезает – в окруженном высокими стенами саду при психиатрической лечебнице он только что откапывал свой «секрет» у корней дерева, а через минуту испарился. Нашло ли дерево Иггдрасиль, не раз упомянутое в тексте, своего распятого Одина, или он, как в сказках[81]81

А также в кино: в иной мир через дерево можно было попасть как в «Сонной лощине» (реж. Т. Бертон, 1999) и «Лабиринте Фавна» (реж. Гильермо дель Торо, 2006). Генон упоминает предания древних иудеев и народов Северной Америки, в которых дупло в дереве служило для сообщения с тайным подземным миром. См.: Генон Р. Царь мира: Очерки о христианском эзотеризме / Пер. с фр. Н. Тирос. М.: Беловодье, 2008. С. 63.

[Закрыть], проник в волшебный мир через дупло в дереве, Бог весть…

С точностью же можно констатировать другое. Используя более чем традиционный жанр «романа воспитания» (с опорой на его лучшие образцы – «Над пропастью во ржи» Сэлинджера и «Школу для дураков» Саши Соколова) и более чем распространенный и модный в последние годы жанр «мистического триллера», Лена Элтанг насыщает их совершенно новыми смыслами. Так, «роман воспитания» оборачивается произведением в жанре блоголитературы[82]82

Литература на основе блогов (так называемый «блук» – от blog и book соответственно), уже довольно распространенная на Западе, активно начала проникать в нашу словесность – см., например, «Слово о цветах и собаках» С. Львовского, «Ангелы на первом месте» Д. Бавильского, «Недетскую еду» Л. Горалик, а также целую серию в издательстве «Запасный выход».

[Закрыть], а мистический триллер – апелляцией к алхимической практике трансмутации. Искусно сращивая две эти линии в одну, Элтанг использует ее для иллюстрации тоже, казалось бы, не новой идеи о преображении человека в текст и тотальной созданности/иллюзорности сущего в сознании творческой личности, но делает это столь стилистически тонко, разнообразно и изысканно, что «Побег куманики» воспринимается как удачная попытка бегства от традиционной прозы в область оригинальной стихопрозы.