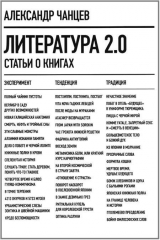

Текст книги "Литература 2.0"

Автор книги: Александр Чанцев

сообщить о нарушении

Текущая страница: 17 (всего у книги 35 страниц)

На фоне этих ламентаций в виде общих мест из газетной публицистики времен перестройки присутствуют в книге и намеки на более значимые тенденции. Так, есть в романе намек на все ту же, возникающую в самых разных современных романах тему исчезновения страны и тотальной пустоты. На возмущение одного из персонажей: «…но чтобы нормальные люди, а таких немало в стране, оказались полностью дезориентированными?!» – его собеседник отвечает, что и он «сам находится как в вакууме». Происходит «откат страны в прошлое», реализованный в полной мере в романе Сорокина. «Единственное, что требуется для триумфа зла <…> – чтобы вменяемые люди, такие, как мы с вами, например, ничего не делали. И очень прошу, на досуге подумайте, много ли их рядом с Президентом», – говорит один из персонажей.

Роман Смоленского и Краснянского заметно отличается от большинства проанализированных выше сочинений тем, что образ президента России в нем – вполне положительный. При том, что, по мнению большинства персонажей, именно он виноват в нарушении демократических свобод и во всех прочих вышеперечисленных бедах страны. Поэтому-то главные герои и затевают свою интригу с целью не допустить избрания президента на третий срок; вопрос же о том, а чего, собственно, хочет сам президент, в романе Смоленского и Краснянского вообще не обсуждается. Развивается все тот же старинный, известный самое позднее с 1915 года («хороший Николай Второй – плохой Распутин») миф о «плохих советчиках»: «Бедный Президент, если у него такая наглая свита и такие тупые губернаторы». Президенту, как в книге Доренко, инкриминируется лишь некоторая пассивность. «Куда делись напор, жесткость, характер – то, что поначалу так нравилось россиянам?» – размышляет во время разговора с президентом его подчиненный. Это недоумение, заметим на полях, выглядит очень странно: большинство критиков В. В. Путина упрекают его в «завинчивании гаек» и «возвращении страны в Советский Союз», то есть в активной политике, никак не совместимой с личной апатичностью.

Показанный в личной жизни любящим и заботливым отцом (в отличие от «2008» Доренко, где Путин предстает мужем-тираном), президент и с дочерями (одна из них по не совсем понятной из романа причине похищает текст меморандума) общается почти робко: «„…прости“, – обескураженно пробормотал отец». Растерянный президент становится потенциальной жертвой интриги могущественных «подписантов», и даже защищающие его спецслужбы действуют на свой страх и риск, не информируя шефа о своих действиях. В 28-й главе президент сидит в явно слишком большом для него кресле, «в котором даже такой гигант, как борец Карелин, стал б незаметным». Эта деталь подчеркивает миниатюрность образа президента, тяготеющего к полному исчезновению, что вполне характерно для правителя страны, в которой даже представители властной и экономической элиты «находятся в вакууме»…

7. Дезертирство полковника Васина

Подробный анализ крайне полемичной, объемной и амбициозной «поэмы» Д. Быкова «ЖД» (из нескольких авторских расшифровок названия, в том числе и «Живаго-доктор», автор предпочитает «Живые души»), синтезирующей, по признанию Быкова, все идеи его творчества[408]408

Бросается в глаза связь этой книги с предыдущими «большими» романами Быкова: «То, что Быков практически во всех своих романах так или иначе погружается в историческую травму, – по-моему, самоочевидно. Несмотря на то что „Оправдание“ посвящено сталинизму, „Орфография“ – революции, а „ЖД“ экстраполирует травмы перестройки и постсоветских лет, само структурное сходство между этими романами, само то, что все они представляют ту или иную версию альтернативной истории, – свидетельствует о том, что речь идет об одной и той же травме в ее различных исторических формах. Модернизация, неизменно оборачивающаяся колонизацией, как показывает Быков, приводит к парадоксальному выпадению из истории: этот мотив, как ни странно, дублируется самим романистом, настаивающим и в романе, и в своей публицистике на циклическом устройстве русской квазиистории» (М. Липовецкий – А. Эткинд. Возвращение тритона. С. 205).

[Закрыть] и объединяющей в своей стилистике черты «магического реализма», «лейтенантской» военной прозы, а больше всего – публицистического памфлета, не имеет прямого отношения к теме этой статьи[409]409

См.: Чанцев А. В огне полемической войны // Сайт «Букник. ру». 2006. 23 августа (http://www.booknik.ru/reviews/fiction/?id=1188). В издательской аннотации на обложке «поэма» названа «самой неполиткорректной книгой нового тысячелетия». Впрочем, «надежда на скандал» в данном случае не оправдалась. Вот как это объясняет сам Быков: «Реакцией читателей я доволен, а критика оказалась намного доброжелательнее, чем я ожидал. Видимо, ситуация с циклическими повторениями одних и тех же событий, с бесконечной, бесплодной и все более грязной войной давно уравнявшихся противников и с неуклонной деградацией всего и вся под маской стабильности действительно достала очень многих» (Д. Быков: «Я болею за Пелевина». Беседа с О. Антоновой // Книжное обозрение. 2007. № 35. С. 7).

[Закрыть], поэтому я хотел бы лишь проследить, как реализуются в сюжете романа интересующие нас мотивы.

В России будущего (точное время не определено, сам же Zeitgeist определенно напоминает наши дни) идет перманентная и, скорее всего, договорная война между «хазарами»[410]410

Идею нельзя назвать исключительно новой – в «Идущих в ночи» А. Проханова (2002) Березовский планирует объединить Россию и Израиль в единое государство Хазарию, см.: Проханов А. Идущие в ночи. М.: Вагриус, 2008. С. 391.

[Закрыть] (евреи, западники, либералы[411]411

Противоположную представленной у Быкова интерпретацию «национального вопроса» можно обнаружить в антиутопии Владимира Войновича «Москва 2042», где противники тоталитарного неосоветского общества XXI века именуются «симитами» по имени их духовного лидера – Сим Симыча Карнавалова, однако проповедуют эти «симиты» националистическо-монархические идеи в духе Солженицына, которого и пародирует Войнович.

[Закрыть]) и «варягами» (русские националисты)[412]412

Распадение (разделение) страны на округа – штамп подобного рода литературы: см., например, антиутопию А. Самоварова «Организованный хаос» (Москва. 2009. № 7–8), где в далеком будущем в нашей стране идет перманентная война.

[Закрыть], которая в конце разрешается апокалиптическим чудом – что, видимо, должно свидетельствовать о неизбывности описанного конфликта. По стране, обессилевшей от войны, разрухи и экономических трудностей, по ее бесконечным фронтам и относительно спокойному тылу путешествуют персонажи романа[413]413

См. типологическое сравнение романов Сорокина и Быкова: «Оба описывают гражданскую войну в России, но Быков рисует ее циклическое течение, а Сорокин выбирает момент послевоенной стабилизации. Оба рассказывают об иностранном участии в этой войне, но Быков пророчит ползучую интервенцию израильтян, а Сорокин – „принуждение к миру“, которое осуществят китайцы. Для своих центральных героев оба выбирают один и тот же социальный тип: интеллигента, ставшего силовиком» (М. Липовецкий – А. Эткинд. Возвращение тритона. С. 190).

[Закрыть]. Вывод, к которому должен прийти читатель, вероятно, близок к известной песне Б. Гребенщикова «Поезд в огне», – хотя эта же песня, по уверению главной героини романа, в 1990 году запустила механизм исторического распада: «…нам некуда больше бежать. / Эта земля была нашей, / Пока мы не увязли в борьбе, / Она умрет, если будет ничьей. / Пора вернуть эту землю себе»[414]414

Любопытно, что английское название книги – «Jewhad» – отмечает оба отмеченных сейчас мотива: и «хазарско»-еврейский, и мотив священной войны.

[Закрыть].

Главной породившей книгу эмоцией сам Быков в предисловии называет ощущение бесприютности в собственной стране[415]415

Этот мотив можно найти и в последующем романе Быкова «Списанные» (М.: Прозаик, 2008), где обсуждение судеб страны ведется в заведомо безрезультатном формате «кухонных разговоров» советской интеллигенции.

[Закрыть]. Для демонстрации этого ощущения в книге очевидно усилены темы, уже встречавшиеся в «Эвакуаторе». Фигура врага в бесконечной войне вновь не определена (из многочисленных авторских сентенций можно даже сделать вывод о том, что варяги и хазары – по сути, одно и то же), а сам характер военных действий изрядно напоминает гражданскую войну («…главная ее история происходила внутри, а не вовне, и главные конфликты опять-таки были внутренними») и имеет явно мазохистский характер. Военное руководство состоит сплошь из идиотов: «…этот человек (начштаба дивизии. – А.Ч.) с упорством идиота принимал наиболее бессмысленные решения – и добро бы дело ограничивалось только стратегической их нелепостью; начштаба всякий раз умудрялся сделать так, чтобы людям приходилось особенно гнусно». Садистско-мазохистский характер военных (и не только) действий «варягов» усиливается их идеологией – неоязыческо-славянско-нацистскими верованиями, из-за которых, в частности, практикуются расстрелы собственных солдат для придания мужества выжившим и вульгарно истолкованные самурайские практики в духе «путь самурая есть смерть» («…только мертвый солдат <…> был абсолютным воплощением норманнского духа, ибо утратил личность, на войне излишнюю. <…> Единственное устремление маленькой, некрасивой воинской единицы <…> должно было направляться к гибели, возможно более скорой»).

Авторские инвективы, впрочем, направлены не только против армии, но имеют всеобщий характер. Так, во властных кругах «ничтожество было гарантией могущества, а неспособность к осмыслению действительности – высшей добродетелью», отечественная интеллигенция «люмпенизирована», простой народ – «быдло», а «варягам» и «варяжской» истории свойственны все самые негативные качества, приписываемые русским в ангажированной публицистике:

«Работать никому не хотелось. Те немногие, для кого это было потребностью, считались идиотами и возбуждали в лучшем случае сочувствие, а в худшем ненависть <…> Никто в России не чувствовал своей ни землю, ни квартиру, ни женщину. Все могло быть отнято в любой момент <…> задачей любой русской власти, вне зависимости от ее происхождения, характера и продолжительности, было в первую голову уничтожение собственного народа <…> эта ненависть к жизни, к ее продолжению, к робкой, рабской надежде как можно дольше влачить тоскливую неволю в России прежде всего обнаруживалась в повадках трех главных воспитателей и утешителей человека: священников, врачей и учителей <…> каждый в России самоутверждался и ничего другого, в сущности, не делал <…> русский террор причудливым образом нарастал снизу, по первому толчку: стоило властям убить или убрать десятерых, как народ начинал само-истребляться сотнями <…> впрочем, в России единой нации не могло быть по определению <…> население на принципы не имело права. Чтобы оно не успело их выработать и взбунтоваться, – следовало каждые десять лет внушать ему новую веру <…> население не верило уже ни в один закон, божеский или человеческий».

Тема пустоты, виртуальности и садомазохистской репрессивности всех национальных символов и институтов, уже встречавшаяся нам, достигает апогея в «поэме» Быкова. Более того, даже изоляционизм и катастрофизм – следствие всех вышеперечисленных бед – оказываются мнимы и иллюзорны; катастрофизм, что было бы естественно в данной ситуации, не становится общим ощущением в России, в которой нет «принципов» и «законов».

Страна, раздираемая конфликтами, законсервирована в самой себе: «…полная изоляция России от прочего мира, позволившая ей наконец разыграть свою торжественную мистерию, происходила единственно от того, что она оказалась в числе государств, не имеющих флогистона». Но изоляция эта мотивирована максимально искусственно и абстрактно (для чего и нужен был «флогистон» – гипотетическая «огненная субстанция», взятая из химии XVIII века). Весьма символично описание массового бегства населения из Москвы, впервые предпринятое уже в «Эвакуаторе» (и АЭС в «ЖД» все же взрывается – тоже вымышленная, в Алабино), хотя в новой книге это бегство – совершенно не вынужденное: «…многие в первый месяц побежали из Москвы – а потом вернулись, поняв, что Москве-то ничего не угрожает: Громов знал из нечастых родительских писем и фальшиво-бодрых газет, что Москва живет обычной жизнью, и если газеты наверняка врали, то родителям это было без надобности. А Маша уехала все-таки снова…»

Виртуальной оказывается и война, средоточие и выражение существующих конфликтов: «…хазары не знали, что делать с захваченной землей, – и обе стороны лихорадочно убегали от крупных столкновений. <…> Воевать уже было не за что <…> это не могло продолжаться вечно». Впрочем, это не та виртуальность, о которой Бодрийяр говорил в связи с операцией «Буря в пустыне»: если, по мысли философа, реальные американские военные действия в Ираке доносились до общественности исключительно усилиями массмедиа и ими усиливались, то у Быкова мы вновь не видим самих военных действий, а в основном получаем лишь косвенную информацию о них, то есть имеем дело все с теми же слухами, что и в «Эвакуаторе».

Внутренние и внешние геополитические конфликты даны у Быкова так же схематично, на уровне реализации банальных общественных страхов. «Кавказ тлел», но даже «вовсе уж разноречивые сведения» можно было узнать лишь из сообщений западных радиостанций. «Свое производство остановилось вовсе» – заводы и фабрики перешли к китайцам[416]416

Герои Быкова полагают, что «наверху» верят в «друидические гороскопы с цитатами из Конфуция» – напомню, что псевдокитайские гороскопы включены и в книгу Доренко.

[Закрыть]. Процветают ужасающая бюрократия и цензура (радио глушат, выходят всего шесть газет), что, видимо, символизирует наследие советских времен, наши же дни новороссийского капитализма с его возрождением всего «исконно русского» маркируют такие явления, как общественные приемные чиновников, расписанные под хохлому.

Как нетрудно догадаться, исходом книги с апокалиптическим отрицанием какого-либо будущего у России с ее «единственно любезной жизнью вне истории» становится приговор, вынесенный стране: «…от страны отделилась Москва, она теперь жила своей жизнью, война иссякла сама собой, земля делала свое дело, медленно зарастая, заболачиваясь, скрывая следы исчерпавшей себя цивилизации»[417]417

Все эти сведения даются на столь абстрактном, обобщенном уровне, не подкрепленном художественными деталями, что впору вспомнить из А. Белого: «Бабы через улицу слухи ухватами передавали; как ржа ест железо, Россию ел слух: – Нет России!» (Белый А. Москва. М.: Сов. Россия, 1990. С. 379).

[Закрыть]. Герои же в самом конце книги входят в деревню Жадруново (символ глубинного, скрытого, «исконно русского» в романе), «где их ждало неизвестно что». При всей просветленности финала эта фраза явственно напоминает фразу сорокинской пифии о том, что «будет ничего».

8. Массмедиа как всемирный заговор

Созданный на волне массового успеха его предыдущего романа, «Media Sapiens» С. Минаева не заслуживал бы отдельного рассмотрения в силу своей вторичности (некоторые отрывки, например диалог героя с телевизором, а также общая идея манипулирования массами с помощью медиа– и пиар-технологий и мнимости транслируемой информации весьма близко воспроизводят идеи и сюжетные ходы «Generation „П“» В. Пелевина), художественной слабости и общей некачественности текста (кроме орфографических, синтаксических и стилистических ошибок, в тексте бросается в глаза откровенный product placement, то есть реклама реальных товаров и услуг[418]418

Герой навязчиво превозносит один сорт виски (напомним, что основная работа Минаева – руководство крупной виноторговой компанией), «в минуту жизни трудную» с удовольствием рассматривает точно названный глянцевый журнал, в котором реальный Сергей Минаев ведет колонку, и т. д.

[Закрыть]), если бы – в предельно банализированной форме – не актуализировал несколько значимых для нашего разбора тем.

Героя книги, «медийщика» Антона Дроздикова, уволенного из государственных политтехнологических структур за то, что он вставлял в создаваемые им речи для политиков цитаты из Геббельса, нанимают некие живущие в Лондоне оппоненты нынешней российской власти. Дроздиков нужен им для того, чтобы с помощью «черного пиара» дискредитировать существующий режим и не дать «Комитету Третьего Срока» оставить у власти ныне действующего президента[419]419

Ситуация с таинственными внешними силами, извне пытающимися контролировать положение в России (не допустить прихода к власти некой деструктивной фигуры), повторяется еще в одном произведении (Шемякин В. Эники-Беники: отделение двойников. М.: Гаятри, 2007). Правда, здесь все решается в некотором мистическо-сатирическом ключе.

[Закрыть]. Симулируя выступления «оппозиции» в виде оплаченных студентов, солдат и пенсионеров и «масштабируя» их до уровня «всенародного протеста», Дроздиков в конце концов переходит к откровенному обману и изготовлению собственных «новостных поводов» с нужным его работодателям уклоном – вплоть до организации в Москве мнимого теракта (с реальными жертвами). «Сатирическая антиутопия», как определяет ее автор, имеет, как и роман Смоленского и Краснянского, продолжение[420]420

«Media Sapiens 2. Дневник информационного террориста» (М.: ACT, 2007).

[Закрыть] и, как представляется, реализует лишь одну авторскую интенцию – эксплуатацию читательского интереса к теории «медийного заговора» и другим модным темам.

Из рассмотренных нами произведений книга Минаева ближе всего к «Заложнику» Смоленского и Краснянского, как по формальным признакам (тенденция к серийному воплощению замысла и указание в начале глав, сколько дней осталось от времени описываемых событий «до выборов Президента РФ» у Минаева или «до объявления референдума» у Смоленского с Краснянским), так и по содержательным. Во-первых, книга активно реализует «теорию заговора» («либо медиа, либо конспирология»): в «Заложнике» присутствовал таинственный меморандум, а в книге Минаева действует тайный «Комитет Третьего Срока», существование которого par excellence даже не обсуждается: его существование косвенно подтверждается лишь официальными опровержениями придуманной Дроздиковым дезинформации. Во-вторых, как в «Заложнике» основные антипрезидентские силы жительствовали на Западе, так работодателем Дроздикова является некий постоянно проживающий в Лондоне Вербицкий, а неограниченная финансовая поддержка осуществляется эмигрантскими кругами. За Вербицким в качестве прототипа вполне можно увидеть фигуру Березовского, само же свойство «сатирической антиутопии» Минаева таково, что уже дало основание критикам обвинить его в выполнении «госзаказа»[421]421

Быков Д. MEANEYE’B: опыт феноменологии Сергея Минаева // Сайт «Полит. ру». 2007. 26 февраля (http://polit.ru/author/2007/02/26/bykov.html).

[Закрыть] по очернению оппозиции – сам герой, его методы и лица из оппозиционного движения поданы крайне негативно, отвратительность же режима если где и обсуждается, то теми же самыми «медийщиками» и «оппозиционерами». Нам же важнее свойство этой оппозиции в целом, потому что ее характеристику – «разные люди <…> очень разные. В принципе они очень похожи, только говорить друг с другом не умеют» – можно применить ко всем анализируемым авторам и презентуемым ими сферам политического.

На деньги этих спонсоров Дроздиков начинает свою кампанию. В условиях, когда «почти все крупные СМИ – телевидение, газеты, радио – находятся под контролем режима», Дроздиков прибегает к «альтернативным» СМИ – Интернету и в особенности блогам – и должен, по идее Вербицкого, активизировать единственно оставшийся «человеческий ресурс», то есть «гражданскую оппозицию, творческие круги и радикально настроенную молодежь». Но заставить их выйти на митинги удается лишь после щедрой оплаты или силового давления – только так Дроздикову и компании удается нагнетать в обществе почти такие же панические, как в «Эвакуаторе» Быкова, настроения: используя «страх» и «ужас» как элементы управления «аудиторией», они «все глубже погружали информационное поле в атмосферу страха и ненависти». Утверждая отнюдь не новую идею о симулятивности, иллюзорности картины мира, формируемой СМИ, Минаев со своей тенденцией гиперболизации и банализации описываемого доводит ее до предела. В результате оказывается, что СМИ, как и оппозиции, вообще не существует. Таким образом, к встречавшейся нам констатации несуществования, смерти государства добавляется идея о том, что силы, противостоящие государственной цензуре, произволу и насилию, также мнимы и не существуют.

* * *

Образ нашей страны, складывающийся из книг отобранных авторов, лучше всего, кажется, описывается фразой Глостера из «Короля Лира»: «…наше лучшее время миновало. Ожесточение, предательство, гибельные беспорядки будут сопровождать нас до могилы»[422]422

Акт 1, сцена 2. Пер. Б. Пастернака.

[Закрыть]. Эта «картина мира» напрямую связана с тем, что рассмотренные произведения прежде всего демонстрируют исторический пессимизм, эсхатологический алармизм и «остро переживаемый многими группами дефицит коллективных символов. Привычные для них „старые“ символические конфигурации теряют общественный авторитет и все чаще маркированы негативно, „новые“ – чужды и по жизненному опыту, и по идеологической окраске; те же, которые как-то соединяли и гармонизировали бы „старое“ и „новое“, отсутствуют» (Б. Дубин[423]423

Дубин Б. Слово – письмо – литература. С. 157.

[Закрыть]). При этом старые символы в виде советского (и даже средневекового «исконно русского») присутствуют в создаваемых дистопических мирах наравне с современными или футурологическими реалиями, образуя в высшей степени дискретную реальность. Эту реальность нельзя охарактеризовать как просто симулятивную (виртуальную) или даже имплозивную (под этим термином Бодрийяр подразумевал «гипертрофированное развитие виртуального», чреватое «всасыванием» реального мира в виртуальное[424]424

См.: Бодрийяр Ж. Пароли. От фрагмента к фрагменту / Пер. с фр. Н. Суслова. Екатеринбург: У-Фактория, 2006. С. 32.

[Закрыть]). Это, скорее, реальность некоего третьего порядка, – по сути, та же реальность, что имеет место в повести Ольги Славниковой «Бессмертный», в которой пласт действительно происходящего (постсоветская жизнь) и виртуального (выдуманный для успокоения смертельно больного пенсионера мир, в котором Советский Союз не распался, а продолжает существовать) образуют эклектичный мир, в котором существуют герои. Истоки этой эстетики следует искать не только в рессентиментных ощущениях части наших соотечественников, но и в реакции на политику российских идеологических руководителей, внедряющих в современное общество одновременно модерные, советские и архаические (домодерные) ценности[425]425

На реализации идеи гибридизации исторической реальности и заменяющей ее иллюзии построены и некоторые известные фильмы – не только обсуждавшийся в связи с «Бессмертным» «Гудбай, Ленин» В. Беккера, но и «Андеграунд» Э. Кустурицы.

[Закрыть].

При этом актуальным – в кавычках – оказывается не только советское прошлое, но и конфликты почти вековой давности[426]426

Все это свидетельствует о том, что не определилось отношение общества как к своему прошлому, так и к настоящему, что видно даже на примере вышедших в последние годы школьных учебников истории, обзор которых содержит такую констатацию: «…российское общество еще не готово к целостной логике восприятия прошлого применительно к настоящему и будущему» (Шибаев М. В поисках утраченного // Пушкин. 2009. № 3. С. 75).

[Закрыть]. Неизжитым и заново реализуемым оказывается революционное противостояние «красных» и «белых» образца Октябрьской революции и Гражданской войны. Симулятивная реставрация прошлого вместо выработки действительно нового будущего – тенденция крайне опасная: «массовое обращение к искусственному прошлому не проходит даром. Дело не в самом усилении традиционализма, а в том, что он представляет собой одну из версий общественной примитивизации, понижающей структуры идентичности, заметной в самых разных областях <…> Черты эпохе задала не интеллектуальная работа, а чередующиеся периоды кризисов и кратковременных мобилизаций, сопровождавшихся фазами общественной астении, апатии или равнодушия. Они сменяли друг друга на протяжении последних лет, оставляя после себя пространство, лишенное даже признаков идеализма (не мечтательности, а потенциала и воли к самосовершенствованию…)»[427]427

Гудков Л. Указ. соч. С. 9–10.

[Закрыть]. Эпоха приобретает черты «окаменевшей современности» (выражение из работы К. Ясперса «Власть массы»).

Формирование нового общества из старых образцов, подобное сборке нового дома из гнилых досок, с использованием идеологем самых как на подбор кризисных эпох (в рассмотренных книгах – присоединение окраинных княжеств, опричнина, советские времена) чревато не только депрессией, но и вооруженными конфликтами, будь то восстания или войны, присутствующими почти у всех авторов. В этом также проступает «параллель с обратным знаком» с прежними эпохами, объясняющая, кстати, изоляционистские тенденции описываемого общества: если в советском обществе постоянная военная мобилизация манифестировалась в оборонительном состоянии общества против «внешнего врага»[428]428

«Тот факт, что внутренние конфликты нейтрализуются внешнеполитическими успехами, основывается на социально-психологическом механизме, который постоянно используется правительствами» (Хабермас Ю. Вовлечение другого: Очерки политической теории / Пер. с нем. Ю. М. Медведева. СПб.: Наука, 2001. С. 213).

[Закрыть], то сейчас – борьбой с «внутренним врагом». Глубочайшие социальные проблемы чреваты тем, что внешний мир, другие страны с их опытом становятся попросту не нужны – как и Россия им…[429]429

И. Кукулин приводит пример подобной закрытости: «Герой романа Быкова „ЖД“ Волохов попадает в Израиль, описанный под прозрачным псевдонимом „Хазарский каганат“, – но там встречается только с русскоязычными эмигрантами, продолжая начатые в России споры. В романе Славниковой „2017“ второстепенная героиня, старушка, случайно (выиграв в лотерее) попадает в Испанию, где ее вскоре уносит с пляжа ураган (больше Испания и другие иностранные государства в романе никак не представлены)». Автор возводит эту «пространственную и темпоральную замкнутость» к «Истории одного города» Салтыкова-Щедрина. См.: Кукулин И. Замыкание горизонта: ожидание социальных катастроф в литературе современной России // Пути России: преемственность и прерывистость общественного развития. Материалы международного симпозиума, состоявшегося в Москве 26–27 января 2007 г. / Под общ. ред. А. М. Никулина. М.: МВШСЭН, 2007.

[Закрыть]

Образ «внутреннего врага» становится ключевым, несмотря даже на то, что авторы многих рассмотренных произведений именуют целый сонм врагов нашей страны – будь то США или Китай, – потому что на глубинном уровне эти угрозы оказываются фантомами, порожденными внутренней российской ситуацией: «Быков и Сорокин согласны в том, что, если дело пойдет так, как оно идет сегодня, страна потеряет независимость; Пелевин же (как и, например, Галковский) рассказывает о том, что Россия и всегда была колонией. Быков проводит свой эксперимент на варягах и флогистоне, Сорокин – на силовиках и опричнине, Пелевин – на вампирах и баблосе. Все трое помещают свои предостережения в дистопическую среду внешней колонизации России. На деле, однако, все они озабочены внутренними делами, опричной (варяжской, вампирской) манерой обращаться со своим народом как с чужим. Другим ответом на ту же ситуацию является предсмертный призыв Солженицына о „сбережении народа“: так обращаются к опричникам и оккупантам, а не к народу, который может и должен сам о себе заботиться»[430]430

М. Липовецкий – А. Эткинд. Возвращение тритона. С. 191.

[Закрыть].

При этом образ нашей страны носит не только изоляционистский характер: в новых романах Россия предстает как фиктивная, несуществующая. Многочисленные прямые и косвенные высказывания у большинства рассмотренных авторов свидетельствуют о том, что они предсказывают скорый, едва ли не завтра грозящий коллапс не только общества и государства, но и некоторых фундаментальных категорий мироздания – как, например, исчезновение истории в романе Славниковой – истории, которая возрождается только в виде гражданских волнений. Кроме того, в описанном в «новых дистопиях» мире не существует оппозиции, СМИ, невозможны какие-либо гражданские объединения или осмысленный союз оппозиционных сил. При этом авторы убеждены, что подлинной общественной активности не бывает или что она возможна только как стихийный выплеск эмоций, а плоды приносит только в экстремальных ситуациях (навязчивый образ «бунта нацболов»). У всех авторов анализируемых нами произведений нет не только намека на какую-либо положительную программу построения будущего, но отрицается даже возможность в нынешних условиях выработать эту программу. Если верить «message’ам» новейших дистопий, в стране, по сути, нет ни одного социального актора (от пенсионеров до олигархов), кого удовлетворяло бы существующее положение вещей. Но все они оказываются «полностью дезориентированными», «находятся в вакууме» (А. Смоленский и Э. Краснянский) и отчуждены от участия в истории, какой бы политический путь они ни выбирали. Да, Иванов и Смоленский с Краснянским утверждают вещи диаметрально противоположные: Иванов – что простой человек от участия в политике претерпевает исключительно страдания, а Смоленский и Краснянский – что «вменяемые люди» должны участвовать в политике, но обязательно «рядом с Президентом». Однако общий смысл этих установок в одинаковой мере пессимистичен – эти два пути очевидно демонстрируют пространство исчезновения политического в современной России.

Объединение с Другим нереализуемо до такой степени, что оказывается невозможным определить даже источник катаклизмов (все взрывается само по себе) и хотя бы определить виновное лицо, явление или институт. Даже несмотря на то, что «воображаемое поле социальности изначально задано в наших условиях неприязнью или ненавистью к фантомным, но материализующимся в соответствующих ситуациях конкретным раздражающим фигурам»[431]431

Гудков Л. Указ. соч. С. 282.

[Закрыть], Другим не удается сделать ни кавказцев, ни даже российское государство. Другой описывается в категории слухов и соответственно реализуется – призрачной фигурой, состоящей из тех же слухов. Таким образом, причиной кризиса именуется сам кризис, что ведет только к нагнетанию кризисно-эсхатологических настроений, тем более вредоносных, что источник страха не определен, а страх как константа встраивается с общественную жизнь. «Коллективные страхи в России – это <…> не актуальные реакции на происходящее, а механизм переакцентировки окружающего, ограничения и переозначивания настоящего. <…> В этом плане специфические страхи (как часть культуры, как особая „культура“) могут рассматриваться в качестве симптома постоянной консервативной блокировки институциональных изменений в России»[432]432

Там же. С. 82.

[Закрыть].

Существующий в обществе конфликт, не имеющий артикулированных политических лозунгов, в итоге направлен не против конкретного режима или людей, но мазохистски адресован тому же обществу в целом. Тем самым он становится травматичным, но остается совершенно аморфным. Из анализируемых романов становится ясно, что изживание психологических травм, происходившее в нашем обществе в 1990-е годы, не было ни отрефлексировано, ни завершено. Поэтому оно не закончилось до сих пор и, судя по прогнозу Славниковой, закончиться не может – даже вооруженным конфликтом. Отсюда – и игровой, театральный, фальшивый характер описанной в ее романе революции («…как будто ничего не происходит. Нет ни дефолта, ни кризиса, ни обращения Президента…»). Мазохизм сам по себе театрален[433]433

«Мазохизм всегда производит впечатление какой-то театральности» (Делёз Ж. Представление Захер-Мазоха / Пер. с фр. А. Гараджи // Захер-Мазох Л. фон. Венера в мехах. Делёз Ж. Представление Захер-Мазоха. Фрейд З. Работы о мазохизме. М.: РИК «Культура», 1992. С. 233). Садомазохистские отношения государства и индивида наиболее явно проявляются как раз в дистопической парадигме, даже такого «неклассического» образца, как разбираемые нами: «Подобное встречное движение (садизма власти и мазохизма индивида. – А.Ч.) очевидно именно на социальном уровне антиутопической действительности» (Ланин Б. Анатомия литературной антиутопии // Общественные науки. 1993. № 5. С. 162).

[Закрыть], и свойственен он не только роману Славниковой – роман Сорокина с массовыми изнасилованиями, оргиями и убийствами, публичными и, как всегда у Сорокина, красочно ритуализированными, имеет корни в той же театральности (садо)мазохизма. Отсюда же следует вывод о том, что эта революция – не просто «ряженая» и вторичная, но и несуществующая, поскольку «революцией мы называем активное преображение политического настоящего в виду будущего; эта трансформация предполагает отрицание настоящего, т. е. не является простым развитием того, что уже содержится (в зародыше) в этой данности»[434]434

Кожев А. Понятие Власти / Пер. с фр. А. М. Руткевич. М.: Праксис, 2006. С. 155.

[Закрыть]. Революция же в романе Славниковой – не только развитие, экстраполяция нынешних конфликтов[435]435

«Антиутопия – про других, будущих. А „2017“ – про нас» (Славникова О. «Список финалистов напоминает олимпийскую сборную» (Интервью) // Книжное обозрение. 2006. № 27–28. С. 6).

[Закрыть], но и в полной мере «преображение настоящего» в виду прошлого.

История, от формирования которой отстранен индивидуум, закончилась, время исчезло[436]436

При этом исследователь сталинской культуры Б. Гройс еще в своих относительно давних статьях видел истоки обоих процессов – отсутствия истории и времени – именно в сталинских временах и (sic!) неудачной попытке преодоления их наследия: «После смерти Сталина в 1953 г. и начала процесса „десталинизации“, как его называют на Западе, или „борьбы с последствиями культа личности“, как было принято говорить в Советском Союзе, для всех стало очевидно, что завершение мировой истории и построение вневременного, тысячелетнего апокалиптического царства представляли собой на практике цепь чудовищных преступлений, деморализовавших страну, и в то же время насаждение невежества и предрассудков, отбросивших ее в культурном отношении на десятилетия назад. <…> Потребовалось довольно много времени, чтобы понять, что возвращаться больше некуда: история тем временем исчезла сама собой. Весь мир вступил в постисторическую фазу именно потому, что – не без влияния сталинского эксперимента – утратил веру в преодоление истории, а там, где история не стремится к своему завершению, она исчезает, перестает быть историей, застывает сама в себе. <…> Таким образом, уже в 60–70-х годах внимательному наблюдателю советской культурной сцены постепенно стало ясно, что все попытки преодолеть сталинский проект – на индивидуальном или коллективном уровне – фатально приводят к его репродуцированию. <…> В России, в Советском Союзе <…> прогресс осуществляется только как попытка его остановить, как националистическая реакция на монотонное превосходство Запада, как стремление выйти из сферы этого господства, т. е. из времени, в апокалиптическое царство безвременья» (Гройс Б. Постутопическое искусство: от мифа к мифологии // Гройс Б. Искусство утопии. Gesamtkunstwerk Сталин. Статьи. М.: Художественный журнал; Фонд «Прагматика культуры», 2003. С. 99–100, 104). Исследователь приводит и замечательный символ остановившегося времени – орден часовщиков и повесившегося на кремлевских часах Берию в первой, кстати, наравне с «Островом Крым» Аксенова, отечественной «альтернативной истории» – «Палисандрии» С. Соколова.

[Закрыть], а государство обречено на обращение в «ничего» (Сорокин) или на смерть (Славникова и Быков). Но власть умершего, как доказывает в своем исследовании природы власти А. Кожев, гораздо сильнее власти живого. «Причина этого заключается в том, что против умершего невозможна никакая реакция»[437]437

Кожев А. Указ. соч. С. 26.

[Закрыть]. Поэтому государство вызывает противодействие, возникает хайдеггеровская Umsturzsituation-критическая точка, революционная ситуация, но существует она в отсутствие сколько-нибудь явно сформулированной революционной идеи. Эту ситуацию «можно эксплуатировать, предъявив нации революционную идею. Но если мы таковой не обладаем <…>, то следует симулировать существование этой идеи. Революционная ситуация может поддерживаться только революционным действием. Последнее есть не что иное, как процесс осуществления революционной идеи. Без идеи нет и революционного действия как такового, т. е. нет творчества поистине новой политической реальности»[438]438

Кожев А. Указ. соч. С. 158. При этом не стоит забывать, что Кожев относился к такому развитию событий скорее положительно, а Славникова – скорее отрицательно, но одновременно – и фаталистически.

[Закрыть]. Эту ситуацию симуляции революции мы и видим во всей ее «красочности» не только в романе Славниковой. Это весьма странная ситуация революции без революции, выхождения на поверхность в неких причудливых, извращенных формах гложущих страну конфликтов, при этом не разрешающихся и продолжающих существовать в положении никак не прорывающегося гнойника. Роль различных протестных политических сил, нашедших выражение в «новых дистопиях», не только пассивна и сводится к негации, но и симулятивна, имплозивна (замкнута на самой себе), по выражению того же Бодрийяра. Тем более пассивными оказываются массы: «…они действуют – здесь и теперь они осуществляют то, что так или иначе имеет в виду и наиболее радикальная критика, которая, тем не менее, не зная, как реализовать свои замыслы, упорно продолжает мечтать о будущей революции: революции критической, революции престижа, социального желания. Но уже происходящей – инволюционной, а не активно-критической – революции она не замечает. Последняя имплозивна и не направляется никакими идеями. Она основана на инерции, а не на бодрой и радостной негативности. Она молчалива и именно инволютивна – то есть абсолютно исключает революционные речи и призывы к сознательности. У нее нет смысла. Ей нечего нам сказать»[439]439

Бодрийар Ж. Фантомы современности // Ясперс К., Бодрийар Ж. Призрак толпы / Перев. не указан. М.: Алгоритм, 2007. С. 218.

[Закрыть].

Это настроение – не тяга к революции, а скорее анархическое недовольство – ярче всего запечатлено у Прилепина и Ключаревой, в произведениях которых не зря действуют совсем юные герои, протест которых имеет скорее эмоционально-индивидуальный, чем идеологический характер.

Государство, от активного участия в деятельности которого оказывается изолированным общество, постепенно гибнет. Именно гибель государства активно и смачно живописуют рассматриваемые авторы, не пытаясь даже предложить взамен какую-либо идеологическую программу. Имеющее под собой довольно очевидные основания (стыд, чувство вины) отрицание истории прежних (советских) десятилетий, характерное для литературы 1990-х и начала 2000-х годов, сменилось в литературе последних двух лет отрицанием не только всей истории, но и настоящего – буквально в режиме «реального времени». Состояние это можно оценивать положительно, если видеть за отрицанием старых ценностей тенденцию к последующей выработке новых социальных ориентиров. Но, к сожалению, нынешняя ситуация не позволяет оценивать ее оптимистически. «В эту перемену входит то, что не просто все прежние ценности падают жертвой обесценивания, но что прежде всего лишается корней сама потребность в ценностях прежнего рода на их прежнем месте» (М. Хайдеггер)[440]440

Хайдеггер М. Европейский нигилизм // Хайдеггер М. Ницше и пустота. С. 83. В качестве характеристики сопоставляемых авторов также можно вспомнить трактовку Хайдеггером ницшеанского понятия пессимизма: «…пессимизм как слабость и упадок, напротив, видит повсюду только мрак, приводит для всего основание неудачи и мнит себя позицией, обо всем заранее знающей, чем кончится дело» (Там же. С. 138).

[Закрыть]. Происходит это, возможно, потому, что политические акторы последних лет банально не могут договориться и если и проявляют изредка стремление к политическому диалогу, то при этом изначально не имеют общих оснований для начала фундированной дискуссии и не желают ни на йоту расставаться с установками своего политического лагеря. «В то время как партии, добивающиеся компромисса, могут соглашаться с результатом, всякий раз исходя из различных оснований, участники аргументированного процесса должны, если это вообще возможно, достигать рационально аргументированного согласия, исходя из одних и тех же оснований. Такая практика нацелена на консенсус, достигаемый публично и сообща»[441]441

Хабермас Ю. Вовлечение другого // Указ. соч. С. 173–174.

[Закрыть]. К сожалению, эта практика, описанная Ю. Хабермасом, представляется в современной России труднореализуемой.

В «новых дистопиях» может изображаться общество как репрессивное и устойчивое («День опричника»), так и распавшееся и потерявшее всякие скрепы («ЖД») – однако в обоих случаях это общество аисторичное. Само по себе отрицание истории характерно для утопий (воплощение общественного идеала равносильно концу истории, ее дальнейшей ненужности) – антиутопия же, наоборот, предполагает апофатическое, но предлагание теории будущего. Отсутствие целеполагания и отрицание времени[442]442

Остановившееся время вообще характерно для антиутопической литературы – можно вспомнить «Мы» Замятина, «Чевенгур» Платонова, «Приглашение на казнь» Набокова, превращение отношений с родителями в нечто непристойное в романе О. Хаксли «О дивный, новый мир» и т. д.

[Закрыть] сопровождаются крайним историческим пессимизмом, имеющим параллели с литературой 1980-х («Невозвращенец» Кабакова, «Москва 2042» В. Войновича и др.). Это, скорее всего, объясняется тем, что предчувствие краха тоталитарной системы сопровождалось отнюдь не только радостными чувствами освобождения, но и социальной депрессией, – соответственно, и ощущение формирования авторитарного или репрессивного общества нового образца тем более сопровождается чувством ацедии, потерянности и обреченности.