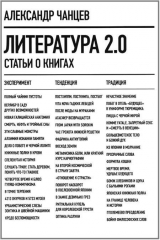

Текст книги "Литература 2.0"

Автор книги: Александр Чанцев

сообщить о нарушении

Текущая страница: 10 (всего у книги 35 страниц)

II. Тенденция

1. Постхиппи, посткнига, постбог[*]*

Опубликовано в: Новый мир. 2009. № 5.

[Закрыть]

(О «Джей-Поде» Д. Коупленда)[208]208

Дуглас Коупленд. Джей-Под / Пер. с англ. Е. Мартинкевич. М.: ACT, 2008. 475 с.

[Закрыть]

Дуглас Коупленд – один из культовых авторов 90-х годов прошлого века, чья «культовость» не только не затерялась в той эпохе «поколения Икс» (его термин), но и перешла в наши дни в другое качество; теперь мы знаем его как действительно хорошего писателя, чуткого социального диагноста и даже футуролога.

Родившийся в Германии (там работали его родители), выросший в Британской Колумбии и поучившийся в Японии (откуда Коупленд, по собственному признанию, ни за что бы не уехал, если б не его кожа, никак не желавшая выносить летнюю жару и влажность), молодой дизайнер, как гласит легенда, прославился тем, что после статьи о «Поколении Икс» в одном ванкуверском журнале ему предложили написать «путеводитель по поколению». Коупленд взял гонорар, исчез на полтора года в Америке, а вернулся с текстом «Generation X» – книги, по которой вместе с «Trainspotting» Ирвина Уэлша и «Гламорамой» Брета Истона Эллиса «строили жизнь» 20-летние и 30-летние десять лет назад во всем мире. Термин ушел в народ, потом еще дальше – в рекламу (Pepsi – Generation Next), обыгрывался Пелевиным («Generation П»[209]209

Пелевин вообще внимательно читал Коупленда, похожесть их текстов бросается в глаза. См.: Dalton-Brown S. «The Dialectics of Emptiness: Douglas Coupland’s and Viktor Pelevin’s Tales of Generation X and Р». Forum for Modern Language Studies 42. 3. 2006. P. 239–248.

[Закрыть]) и успел с тех пор порядком поднадоесть.

После своей книги о 30-летних повзрослевших Холденах Колфилдах в эпоху экономического процветания и бума компьютерных технологий, циничных, разочарованных, но до сих пор ранимых и все еще ищущих себя лузерах не «поневоле», а сознательно выбравших такой путь[210]210

Если на Западе и в той же Японии «даун-шифтинг», то есть социальная позиция, когда молодые люди с хорошим образованием и заманчивыми «карьерными перспективами» увольняются из корпораций и переходят на более низкие, зачастую временные работы, дающие им больше свободного времени для занятий любимым делом, уже давно распространенное явление, то у нас с этим сложнее. См. любопытный комментарий социального антрополога Михаила Немцева (Новосибирск) к рецензии на «Джей-Под»: «Осознанное лузерство – позиция, о которой мало говорят в России. Слишком хорошо все еще помнят времена, когда надо было выжить любой ценой, а многие озабочены этим и сейчас. <…> В России с „успехом“ у людей отношения всегда были нервные: как-то так складывается, что, по мнению многих, успешный человек – либо приспособленец, либо выскочка, либо бандит. Тем не менее осознанный отказ от работы „локтями“ при сохранении минимума комфортного уровня жизни – не слишком часто проговариваемая позиция. Группа „Ленинград“ когда-то пыталась петь про таких людей, но сорвалась. Гришковец пытается писать про них, но получается скучно. У Коупленда получается интересно, но для России его тематика относится к области „светлого будущего“». Цит, по: Иткин В. Я – лузер, и пошли вы все (http://relax.ngs.ru/news/more/41177/).

[Закрыть], Коупленд выпустил целый ряд книг. В них, не роняя художественной планки и спасаясь иронией от позы социального обличителя и пророка, Коупленд метил в самые болезненные точки цивилизации молодых.

В «Планете шампуня» он дал определение следующему поколению, «Generation Y»; в «Жизни после Бога» и «Пока подружка в коме» писал об утрате веры и эсхатологических настроениях fin de siècle; в «Мисс Вайоминг» – о мучительном распаде и поиске собственного Я; в «Рабах „Майкрософта“» – о корпоративном рабстве и возможностях его преодоления, в «Нормальных семей не бывает» – о распаде (и все-таки не распаде!) традиционной семьи, в «Эй, Нострадамус!» – о не сходящих с новостных полос бойнях в школах и проблеме насилия.

Тему «Джей-Пода», предпоследнего на сегодняшний день коуплендовского романа и последнего из переведенных у нас, не определить одним словом. Неоднозначность начинается уже с названия. Вроде бы все понятно – в офисе фирмы по производству компьютерных игр команда, в которой у всех имена начинаются на «Джей», занимает свое помещение, отсек (pod). Название, как говорит героиня, дано по аллюзии с «iPod» – культовым гаджетом от компании «Apple». Но, думаю, у Коупленда, любителя всего японского (целые страницы «Джей-Пода», кстати, заполнены фразами на японском и китайском), в голове всплывала, как баннеры на сайтах, и ассоциация с J-rock, то есть японский рок, современную японскую музыку. Подобные аллюзии на продукты технологической цивилизации более чем правомерны, потому что герои Коупленда не просто компьютерщики и фанаты всяческих гаджетов (в книге вообще много общего с «Рабами „Майкрософта“»), но и изъясняются часто на техножаргоне. Недаром переводчица, отмечая скрытые и явные цитаты из Воннегута, Пинчона и Хайнлайна, дает в конце книги целый глоссарий геймерских словечек, отсылок к анимэ, сериалу «Симпсоны» и т. д.

Так о чем же все-таки «Джей-Под», с одной стороны, уже успевший побывать телесериалом, с другой – обруганный фанатами?[211]211

Включив поиск по блогам, нетрудно найти вот такие отзывы: «…мне кажется, этой книгой Коупленд (писатель, а не персонаж) просто-напросто очень весело пошутил – не только над своими героями, жертвами корпоративной культуры, но и над самим собой, своим творчеством и отчасти собственными читателями. Иначе как гротескную самопародию (в книге есть немало страниц, заполненных, например, первыми 100 000 цифр числа „Пи“…) книгу воспринимать и не получается». Ссылки на «Живой журнал» автора отзыва сознательно не даю.

[Закрыть] Герои все те же – дети хиппи или яппи 60-х, с ужасом приближающиеся или с отчаянием перевалившие 30-летний рубеж, работающие на фирму, но с упоением отдающиеся только тому, что интересует лично их, умные, но не знающие, куда себя деть. Сюжет захватывающий, даже слишком – у главного героя, Итана, мать разводит марихуану и сдружилась с радикальной лесбиянкой, отец крутит роман с его одноклассницей, брат привозит в Канаду нелегальных китайских иммигрантов, китайский мафиози очень хочет стать лучшим другом Итана, а самому Итану приходится поехать в Китай, попав в языковую и культурную изоляцию, скитаться по провинции, где его бывший босс тем временем нашел свое счастье в работе на потогонной китайской фабрике кроссовок (здесь отмечу важную, на мой взгляд, отсылку к нашумевшей в свое время повести «1979» Кристиана Крахта о том, как представитель золотой молодежи попал в Тибет, постепенно «опростился» и стал в конце настолько «пустым», что нашел веру, – монахи нарекают его Бодхисатвой).

Но не в бурлескном и гротескном сюжете суть. Суть жизни всех героев – в их потерянности. «Вас знобит, – бросает им упрек новая в их корпоративном отсеке сотрудница, – потому что вы бесхарактерные личности! Вы – депрессивные агломераты обрывков поп-культуры и незрелых эмоций. Вас еле тянет за собой пыхтящий паровоз самой банальной формы капитализма. Вы живете под вечной угрозой устарения – или на рынке труда, или в моде. Прогресс наступает вам на пятки. Ваша жизнь и смерть проходят внутри производственного цикла. Вы гламуризованные дрозофилы, и компания управляет вами по своему капризу». Они страдают оттого, что их любовь «какая-то низкокалорийная», они не могут быть оригинальны («…меня ужасно бесит, что все пытаются одеваться оригинально, хотя на самом деле покупают одно и то же в тех же самых магазинах в одном торговом центре»), если заглянуть кому-нибудь из них в глаза, можно увидеть, что «внутри <…> мертвец». Они мучаются, потому что «очень тяжело ходить на работу и не работать, особенно если производительность труда измеряют всеми возможными способами» (оставим в скобках актуальность этой проблемы для абсолютного большинства российских офисных сидельцев), и, в конце концов, «то ли они сейчас взорвутся, то ли зашипят и погаснут, потому что подделки»…

Им плохо с окружающими людьми. Недаром они изобретают специальную механическую «обнимательную машину»[212]212

В книге английского нейропсихолога О. Сакса описан подобный случай – аутистка Темпл Грандин соорудила «обжимную машину» (см.: Сакс О. Антрополог на Марсе / Пер. с англ. А. Николаева. М.: ACT, 2009).

[Закрыть] – ведь, будучи аутистами, они боятся человеческих прикосновений. А Коупленд выдвигает целую теорию «микроаутизма» – «отсутствия социальной или эмоциональной отзывчивости», грустной, но не самой даже плохой, как он считает, формы социального и индивидуального самоотчуждения (не в этом ли, кстати, главный футурологический прогноз автора, не хуже киберпанков Уильяма Гибсона и Брюса Стерлинга умеющего улавливать и формулировать тренды ближайшего будущего?).

Это проблемы идентичности или поколенческие проблемы? В любом случае Итан и Ко не только с успехом тянут на очередное «lost generation», но и ощущают «generation дар», то есть проблему непонимания, разрыва с другими, старшими поколениями («Ты сирота? – В каком-то смысле. – Ой, как мило! Распусти об этом слух, и девушки будут виться вокруг тебя толпами!»).

Даже с природой у них явный разрыв, отторжение. Коупленд далек от экологического пафоса, он писатель городской (хотя и герои романа «Поколение Икс» бежали от цивилизации в умеренно заселенную пустыню), но описания окружающей среды у него напоминают сцены из «Безумного Макса» или постапокалиптических комиксов манга. «Стоял на редкость ясный день. Причудливо прорисованные лучи падали на гранитные стены. Крошки слюды в граните вспыхивали так, словно их специально рандомизировали в 3D»; «Вставало солнце – сияющий персик в пене розовых облаков. <…> Ближе к дому на асфальте начали попадаться наркоманские шприцы и обертки от жевательных резинок. Они поблескивали, как спрайты Марио»; «А воздух! Представьте, что вы сложили костер из телефонных столбов (густо намазанных креозотом) и подкинули туда факс-аппарат, ксерокс, стулья из асбеста и жареную курицу»; «…страдающий клинической депрессией рассвет слабо прорезался сквозь капиталистический туман» и т. п.

Внутренний разлад естественным образом проецируется на окружающее – тут можно говорить об апостасийных ощущениях, то есть тотальном отсутствии связи человека и Бога, полностью утраченном raison d’être.

Поэтому-то, кстати, герои не только работают в сфере компьютерных игр, то есть построения искусственной, виртуальной реальности (в противовес real life), где они сами выступают в роли творца, придумывая более уютный, подходящий себе мир, но и в конце, когда босс закрывает проект по созданию игры, над которой они трудились, начинают создавать собственную игру, уже для самих себя, в которой Рональд Макдональд, персонаж из рекламы общепитовской сети, становится злобным монстром, – так актуализируются их внутренние комплексы, страхи и фрустрация: «Игра в онлайновые игры вызывает у меня чувство пустоты и всемогущества. И еще мне кажется, что мир можно завоевать, что это не выгребная яма, страдающая от парникового эффекта. <…> Это ленивый способ ухода от реальности. Книги слишком неинтерактивны».

Нагнетая до предела заброшенность, одиночество и бессмысленность существования героев, Коупленд дает им шанс на спасение. Подсказанные им выходы могут показаться банальными, но знаменитая коуплендовская ирония на грани сарказма спасает дело. Во-первых, это любовь – так, как минимум один герой влюбляется и даже перестает бояться прикосновений другого человека. Тут все понятно. Интереснее другое. Герои и прежде меньше всего внимания уделяли офисной работе, предпочитая общение друг с другом и мечты о том, как бы заняться чем-нибудь действительно стоящим, и тут в романе появляется Дуглас Коупленд собственной персоной, буквальным образом как deus ex machina (до этого он встретился Итану сначала в самолете по дороге в Китай, а потом проезжал мимо на машине, когда на шоссе в глубокой китайской провинции у Итана с другом в машине кончился бензин и они уже подумывали о вечном), и переманивает их всех в свою новую фирму, где им будет действительно интересно. Как и в «Рабах „Майкрософта“» (в обеих книгах действуют компьютерщики-аутисты, герои и там, и там встречаются с коллегами, пишут на своих ноутбуках дневники, которые и образуют текст книги, вперемежку с рекламными слоганами и компьютерными чатами), герои в полном составе их джейподовской тусовки незамедлительно увольняются из корпорации и начинают собственное дело (они еще и акционеры фирмы Коупленда).

Уход из корпорации и организация собственного дела – по новым, более свободным правилам – важная тема. Не уходя в такие политологические дебри, как сравнение с фаланстерами французского социалиста Фурье и «множествами» постмарксистов Хардта и Негри, стоит сказать, что тема неформальных объединений даже небольших групп людей по любому, даже самому экзотичному, принципу как протест против тех же корпораций и, шире, постиндустриального социума как нельзя более активно эксплуатируется другим культовым автором конца 1990-х – начала 2000-х – Чаком Палаником, у которого буквально в каждом романе есть какое-либо объединение наподобие «бойцовских клубов» из его одноименного и самого известного романа.

Любопытно то, чем герои будут заниматься в фирме Коупленда. Прописывать программные коды для волшебного глобуса – «сферического жидкокристаллического экрана, запрограммированного уникальными картографическими алгоритмами в 3D», который может ярко и объемно, в каком угодно увеличении, показывать все мировые течения, тектонические сдвиги, погоду в любом уголке мира и вообще что душе угодно (ничего, кстати, не напоминает? По-моему, тут в точности описан глобус, которым Воланд заинтересовал Маргариту: «Маргарита наклонилась к глобусу и увидела, что квадратик земли расширился, многокрасочно расписался и превратился как бы в рельефную карту»).

И здесь важно сказать о структуре повествования, самой книге, так же, как булгаковский глобус, переосмысляемой у Коупленда в духе технических новинок. Текст Коупленда – не текст в привычном смысле этого слова. Целые страницы, как уже говорилось, заполнены строками на японском и китайском, компьютерными командами, наборами слов для скраббла, страниц десять отведены под десятичное разложение числа «Пи» и т. д. и т. п. (в тех же самых «Рабах», к слову, было несколько страниц с бесконечно повторяемыми словами «машина» и «деньги»). Сам Коупленд, как он сказал в интервью, предполагает, что читатели будут смотреть на эти цифры и слова «так же, как они смотрели бы на картины Уорхола, просто наслаждаясь многообразием и обилием всего этого»[213]213

Интервью приведено на сайте романа без указания источников. См.: http://www.jpod.info/.

[Закрыть].

Введение «посторонних» элементов в традиционный печатный текст – идея не совсем революционная в наши дни, такое встречалось не только у того же Паланика, но и, в куда большем масштабе, в романе «Жутко громко и запредельно близко» Джонатана Сафрана Фоера, автора прошумевшей пару лет назад «Полной иллюминации». В романе Фоера, талантливом ремиксе «Жестяного барабана» Грасса (героя также зовут Оскар, и он замедляет свой рост, боится повзрослеть, но вместо барабана пользуется тамбурином) на темы 11 сентября, много рисунков, зачеркиваний, просто темных страниц, фотографий, и заканчивается книга не обычным финалом, а целым мини-фильмом, получающимся, если быстро пролистать серию страниц с фотографиями… В случае Фоера мотивация понятна: сам Оскар собирает рисунки, фотографии – помещение их в повествование, ведущееся от лица подростка, придает ему более личный, интимный характер. У него, как и у Коупленда, нельзя исключить и влияния клиповой (в визуальном ряде клипов часто используется текст) и, шире, телевизионной (субтитры в иностранных фильмах, бегущая строка в новостных передачах и т. д.) эстетик.

Но в книге Коупленда, процентов на 30 состоящей из несобственно текстового текста (неуклюжий термин по аналогии с «несобственно прямой речью»), крайне варьирующегося по сравнению с тем же Фоером, заложена явно более амбициозная интенция. На странице Коупленда в английской «Википедии» можно найти верное определение: «Коупленд использует форму романа для того, чтобы передать ощущение романного содержания, читаемого не в виде гутенберговского текста, но в виде Web 2.0». Термин Web 2.0, впервые предложенный Тимом О’Рейли в 2004 году, предполагает совершенно иной подход к содержанию Всемирной паутины при сохранении ее технических характеристик (что важно – так как и книга Коупленда остается прежде всего книгой, а не становится какой-нибудь программой для чтения с дисплея «Айпода»). Так, главным становится интерактивность, возможность рядовым индивидуальным пользователям или группе пользователей (еще один способ неформальных объединений!) создавать собственный контент – выкладывать музыку, видео, писать блоги, делиться и обмениваться информацией, участвовать в создании общего материала (та же «Википедия» – продукт Web 2.0), менять дизайн традиционных страниц поисковых систем (сейчас такую возможность дает, например, «Яндекс», позволяющий организовывать содержание стартовой страницы на свой вкус).

Но и это – не главная цель Коупленда в «Джей-Поде». Создание иных, виртуальных миров героями в компьютерных играх, пустая страница в романе с подписью «Это место специально оставлено пустым», страница с компьютерными определениями Бога («Бог – утилита для бэкапа конфигурации», «Бог – ПО для рабочих групп и сотрудничества на базе интернет-технологии» и т. п.), ответ Коупленда в том же интервью на вопрос о том, является ли Коупленд из книги его «абсолютным воспроизведением»: «И да и нет. Анти-Дуг – это мой ответ на „Гугл“ и другие поисковые системы, в которых ты хранишься вечно. В будущем у каждого будет подлинное Я и тень этого Я, которая будет храниться в компьютере»[214]214

http://www.jpod.info/ (Перевод мой).

[Закрыть]. Все это – очевидный разговор о религии с помощью нерелигиозной (компьютерной чаще всего) лексики. Определяя себя скорее как атеиста и часто обращаясь к буддизму (еще раз вспомним Пелевина), Коупленд пишет о том, что волнует любого верующего или идущего к вере человека. Его текст – а еще «Жизнь после Бога» – можно было бы назвать действительно религиозным произведением по содержанию, но опять же не по форме – это преодоление апостасийного разрыва с фундаментальными основами бытия, восстановление связи с чем-то высшим (латинское слово «религия» и означает «восстановление связи»). Поэтому главный месседж «Джей-Пода» – это попытка создания пострелигии компьютерной эпохи, нового экуменизма, веры 2.0. А старая благая весть, что Бог есть и есть, соответственно, надежда, – это все равно Благая весть, пусть и данная в посткниге на компьютерном сленге лузеров поколения Икс.

2. Vita nova гадких лебедей[*]*

Опубликовано в: НЛО. 2006. № 82.

[Закрыть]

(О «Чучхе» А. Гарроса и А. Евдокимова)[216]216

Александр Гаррос, Алексей Евдокимов. Чучхе. Повести. М.: Вагриус, 2006. 352 с.

[Закрыть]

К четвертой книге рижско-московского дуэта писателей Александра Гарроса и Алексея Евдокимова применимо, кажется, высказывание Адорно: «Простые тексты всегда таят в себе наиболее глубокие мысли»[217]217

Адорно Т. В. Проблемы философии морали / Пер. с нем. М. Харькова. М.: Республика, 2000. С. 140.

[Закрыть]. Тем более, что в предисловии к заглавному произведению книги, состоящей из трех повестей, авторы заявляют, что им удалось в нем «обозначить и сформулировать некоторые вещи, актуальные и важные не только для нас и двух десятков наших читателей». Незадолго до выхода книги «киноповесть» «Чучхе» была отвергнута на телевидении по цензурным соображениям[218]218

Однако известная вещь Гарроса и Евдокимова – «[голово]ломка» – в ближайшее время должна быть экранизирована, о чем авторы сообщили на презентации «Чучхе» 18 сентября 2006 года в клубе «ПирОГИ на Никольской». Впрочем, с тех пор проект этот не был завершен.

[Закрыть].

«Некоторые актуальные вещи» – точнее, публицистические соображения о происходящем вокруг – излагались и в предыдущих сочинениях Гарроса и Евдокимова – в романах «Серая слизь» (2005) и «Фактор фуры» (2006). Впрочем, стиль и способ изложения были заданы уже в дебютной, прославившей молодых рижских журналистов повести «[голово]ломка» (2002, премия «Национальный бестселлер» 2003 года). Главный герой «[головоломки», молодой пиарщик, убивает своего босса-банкира и других несимпатичных авторам бизнесменов (жители Риги угадывали за ними реальных прототипов, в России эти образы, видимо, были восприняты как обобщенные типажи «капиталистов» и «олигархов»). Стиль повести – жесткий экшн на манер компьютерной игры-«стрелялки», идеологическая основа сюжета – тотальная «теория заговора», в которой равным образом отвергаются и советские ценности, и демократические, образца 1990-х годов; в новейших сочинениях Гаррос и Евдокимов с тем же энтузиазмом обличают российский государственный капитализм начала 2000-х. Описание романтического героя-одиночки нашего времени, который бунтует против отчуждающего общества (несправедливого по определению, независимо от государственного строя), делает повесть своего рода ремейком «Бойцовского клуба» Чака Паланика и «Американского психопата» Брета Истона Эллиса.

Основной «месседж» всех текстов Гарроса и Евдокимова – стремление к антисистемному бунту – при этом авторы не исключают, что искомые братья по партизанскому отряду могут оказаться лишь очередными «оборотнями», которые на самом деле обеспечивают функционирование давящей общественной структуры, как ни называй ее – Системой или Матрицей. При этом цели этого бунта, как нетрудно догадаться, совершенно не сформулированы, а реакция, на которую рассчитывают авторы, имеет в качестве основы, скорее всего, чувства рессентимента, столь свойственные поколению забитых и рассерженных клерков. Таким образом, убийства боссов в той же «[голово]ломке» становятся всего лишь симулякром Матрицы (совершенно в духе фильма братьев Вачовски – в первом фильме трилогии Нео достает компьютерный диск из книги Ж. Бодрийяра «Симулякры и симуляция»): сублимировав расправу с ненавистным начальством, клерки, отложив книгу, шли служить ему дальше…

Действие «Чучхе»[219]219

Название объяснено слоганом на обложке книги: «Опора на собственные силы: русская версия». Таким образом, название намекает на то, что наше общество кружится в сплошном самопоедании, символом чего в повести становится самоистребление талантливых и прекрасно образованных молодых людей. Кроме того, слово «чучхе» было загадано наставником школы своим подопечным в ходе одной из ролевых игр «на сообразительность» и умение искать сокрытую информацию.

[Закрыть] происходит в ближайшем будущем, о чем можно догадаться лишь по ремарке о том, что нефтяная компания «Росойл» была обанкрочена государством семь лет назад (правда, ее владелец, олигарх Всеволод Горбовский – в отличие от своего очевидного прототипа М. Ходорковского, который сознательно отказался от возможности остаться за границей и пошел под арест, – избежал ареста, оставшись во Франции, и стал публичным оппонентом режима).

Во время «наезда» прокуратуры на «Росойл» были закрыты и все гуманитарные программы фирмы. Одной из таких программ была поддержка школы для одаренных подростков, из которых известный педагог Артур Ненашев готовил будущих менеджеров компании. Школа была закрыта, выпускной класс не смог даже доучиться.

Скоро выясняется, что кто-то целенаправленно и довольно быстро начал уничтожать всех учеников этого класса. Из 13 человек 6 уже погибли при подозрительных обстоятельствах. Оставшиеся ученики, превратившиеся за это время в весьма успешных людей, собираются вместе, чтобы обсудить положение и пути спасения.

Ситуация с убийством бывших одноклассников и, шире, с «тайной из прошлого», которая преследует компанию успешных молодых интеллектуалов, вряд ли кого-нибудь может удивить в детективном жанре. Это постоянный мотив массовой литературы и «жанрового» кино (напомню, что серия убийств в замкнутой компании – излюбленный сюжет Агаты Кристи); что же касается новейшей словесности, можно вспомнить хотя бы вышедший незадолго до книги Гарроса и Евдокимова роман Сергея Кузнецова «Гроб хрустальный», в котором убийца и жертва были выпускниками престижной математической школы, или бестселлер «Одиночество-12» Арсена Ревазова, в котором три товарища, успешных менеджера, расследуют загадочное убийство четвертого, осуществленное в ритуальных целях членами некой загадочной секты.

Оживление темы «убийств в своем кругу» в российской литературе связано, думается, со страхом перед социальностью, который характерен для большей части современного российского общества. Этот страх опосредованно вызван происходящим ныне общественным «торможением» и общей ситуацией «завинчивания гаек». Социальные фобии, носящие подчас характер экзогенных психозов (то есть таких, внешний источник которых сам человек не может внятно сформулировать), свойственны успешным профессионалам «поколения 1970–1976 годов рождения, такого многообещающего и такого перспективного. Чей старт был столь ярок и чья жизнь была столь бездарно растрачена» (посвящение из известного романа Сергея Минаева «Духless») – в силу их, как представляется, одновременного «зависания» между советским и российским опытом в прошлом и нахождения на самом краю «социальной борьбы» в настоящем[220]220

Предварительный анализ этих процессов см.: Левинсон А. У нас иначе // Неприкосновенный запас. 2005. № 42. Социолог отмечает, что в результате государственного «сбрасывания социалки», отказа государства от выполнения своих обязательств перед населением «урок был дан в основном старшим, но ответили младшие. Они поняли [лагерную] мудрость „не верь, не бойся, не проси“ <…> И вослед изначальным носителям этой мудрости предпочитают не работать на государство, избегать любых договоров с ним».

[Закрыть].

Однако сюжет «Чучхе» устроен несколько сложнее, чем сюжет романа Ревазова. Во-первых, несостоявшиеся выпускники оказываются не просто успешны, а сверхуспешны в самых значимых для нынешней отечественной действительности областях: среди них есть политтехнолог, телевизионный продюсер, лидер оппозиционного молодежного движения, топ-менеджер, популярнейший рэп-исполнитель… Во-вторых, как следует из их воспоминаний, на менеджеров «Росойла» их учили довольно странным образом: в школе повышенное внимание уделялось языкам, психологии, ролевым играм. При поступлении в школу им предлагали пройти странные тесты, из класса в класс переводили по критериям, непонятным для учеников… Когда же становится окончательно ясно, что из них готовили не просто людей, ориентированных на максимальную жизненную реализацию и успех, а новую генерацию, способную изменить будущее страны, сразу вспоминается еще один детектив – «Азазель» Б. Акунина. Впрочем, детективная фабула в этом романе Акунина столь же условна, она, как и у Кузнецова, является рамкой для изложения авторских идей. В «Азазеле» же, напомним, всемирная преступная организация озабочена созданием в рамках некой закрытой школы «людей будущего», которых впоследствии следует делегировать во все властные мировые структуры. Кроме того, можно вспомнить и другие детективы на тему закрытого «заповедника», где выращивают элиту или «антиэлиту» будущего: «Питомник» Полины Дашковой (сюжет: в подмосковном детском доме из подростков-сирот «криминальные авторитеты» готовят себе достойных помощников) или «Алмазную колесницу» того же Б. Акунина, в которой описана затерянная в японских горах школа ниндзя. Описание этой школы – возможно, доведение до гротеска европейской мифологемы о закрытости, опасности и агрессивности дальневосточных обществ.

Впрочем, эзотерическая школа, где готовятся «люди будущего», изобретена не в детективной литературе, а гораздо раньше. Ведь такой школой можно считать уже Телемскую обитель, описанную Рабле[221]221

Напомню, что это пристанище для самых красивых и одаренных молодых людей, руководствующихся лишь одним указом «Делай что хочешь!», из «Гаргантюа и Пантагрюэля» было построено и существовало на довольно немалые деньги «одного „длинношерстного барана“», а в аббатском книгохранилище Телема книгам на различных языках было выделено несколько этажей. Это находит неожиданно прямые параллели со школой, описанной в повести «Чучхе»: она тоже существует на деньги спонсора, и в ней особое внимание уделяется обучению языкам.

[Закрыть]. В дальнейшем дискурс воспитания нового человека был создан и обоснован в сочинениях Жан-Жака Руссо. Однако на пути от Рабле и Руссо к Дашковой, если считать его единой традицией, явно произошел перелом: из утопического проекта будущего такая школа где-то по дороге превратилась в пугающий питомник странных детей, которых учат строить иное, даже им непонятное будущее.

Такой перелом в русской литературе произошел в творчестве братьев Стругацких. Точнее, в повести «Гадкие лебеди», написанной в 1966–1967 годах. Эта повесть оказала существенное влияние на «Чучхе» Гарроса и Евдокимова, о чем пишут и сами авторы: в предисловии Гаррос и Евдокимов вспоминают, что в романах Стругацких представлена «краеугольная концепция воспитания Нового Человека». Поэтому о перекличках между двумя произведениями стоит сказать особо[222]222

Вероятно, сейчас вообще наступил новый этап рецепции Стругацких, свидетельство чему – одновременная работа двух режиссеров – Константина Лопушанского и Алексея Германа-старшего – над фильмами по произведениям Стругацких, соответственно – «Гадкие лебеди» и «Трудно быть богом». Лопушанский в интервью сообщил: редактор одного телеканала и директор кинопрокатной фирмы объяснили ему, как и сотрудники телевидения Гарросу и Евдокимову по поводу киноповести «Чучхе», что фильм очень хорош, но показывать такое сейчас невозможно (Малюкова Л. Будущее оглянулось// Новая газета. 2006. 16 октября [http://2006.novayagazeta.ru/nomer/2006/79n/n79n-s38.shtml]). Впрочем, впоследствии фильм все же был показан в ночь на 5 апреля 2008 года на Первом канале в «Закрытом показе». Уже после выхода рецензии состоялась еще одна экранизация Стругацких – дорогая, разрекламированная и широко обсуждавшаяся в СМИ и Сети премьера «Обитаемого острова» Ф. Бондарчука.

[Закрыть].

В повести Стругацких рассказывается о засекреченном интернате для одаренных детей, воспитываемых загадочными «мокрецами». В этом произведении особенно ярко выражен и отрефлексирован один из основных аспектов мифологемы «нового человека» – страх перед непредсказуемым будущим, воплощенным в детях («упаси бог от таких львов [акселератов. – А.Ч.], ибо место им в кунсткамере»). Символом этого страха у Стругацких становятся загадочные изменения в климате, начавшиеся после того, как в городе поселились «мокрецы», – непрекращающиеся дожди, прямо отсылающие к библейскому описанию всемирного потопа (что подчеркивается финалом «Гадких лебедей», где герой видит новую землю, на которой главными отныне станут воспитанные «мокрецами» дети).

Описанное в произведении Стругацких государство, хотя в нем установлен «буржуазный» строй и есть частная собственность, является отчетливой карикатурой на Советский Союз, а его президент, склонный истерически кричать на провинившихся писателей, явственно напоминает Н. С. Хрущева во время встреч с интеллигенцией. Но, если отвлечься от реалий 1960-х годов, описанное у Стругацких общество обнаруживает вневременные – и в то же время очень современные – черты авторитарного режима[223]223

Константин Лопушанский заметил об атмосфере романа: «Да, все похоже» (Малюкова Л. Указ. соч.).

[Закрыть]: постоянные восхваления в СМИ верховного правителя, ксенофобия, навязчивое присутствие спецслужб, демонстративный гедонизм нуворишей… «Мокрецы» находятся под постоянным подозрением властей и ненавидимы обывателями (их даже убивают), но известно, что у них есть высокие покровители. «Вы, наверное, догадываетесь, что наша организация занимает определенное положение и пользуется определенными привилегиями. Мы многое делаем, и за это нам многое разрешается: разрешаются опыты над климатом, разрешается подготовка нашей смены… и так далее», – говорит мокрец Зурзмансор главному герою Виктору[224]224

Цит. по изд.: Стругацкий А., Стругацкий Б. Отягощенные злом, или Сорок лет спустя. За миллиард лет до конца света. Гадкие лебеди. М.; СПб.: ACT; Terra Fantastica, 2002 (Серия «Миры братьев Стругацких»), С. 537.

[Закрыть]. Это напоминает и отношения школы с «Росойлом» в повести Гарроса и Евдокимова, и реальную, журналистскую, основу сюжета – отношение государства к гуманитарным программам компании ЮКОС и к организации «Открытая Россия» – до ареста М. Б. Ходорковского.

В школе для вундеркиндов[225]225

В антиутопической сатире «Хлорофилия» А. Рубанова (М.: ACT, 2009) обыгрывается образ таких элитарных заведений: в созданной также одним человеком специальной школе для бездарей, не отличающихся от рождения никакими талантами, детей готовят для будущих свершений – они становятся руководителями страны, вплоть до премьер-министров.

[Закрыть], созданной «мокрецами», дети озабочены созданием нового мира. Этот новый мир будет совершенно явно скроен по другим лекалам, чем существующий мир взрослых, с которыми они ощущают острый разрыв. «Они ушли потому, что вы стали окончательно неприятны. Не хотят они жить больше так, как живете вы и жили ваши предки. <…> Не хотят они вырасти пьяницами и развратниками, мелкими людишками, рабами, конформистами, не хотят ваших семей и вашего государства»[226]226

Стругацкий А. Н., Стругацкий Б. Н. Указ. изд. С. 526. Сама же школа для избранных у Стругацких восходит не к Рабле, а к реально существовавшим в нашей стране образцам: «Среди поклонников и исследователей творчества этих двух авторов уже давно принято считать – думаю, с полным на то основанием, – что прототипом элитарной школы из романа „Гадкие лебеди“ стали не столько европейские университеты, сколько математические спецшколы 1960-х годов – так называемый „интернат Колмогорова“ при МГУ и московская школа № 2» (Кукулин И. Альтернативное социальное проектирование в советском обществе 1960–1970-х годов, или Почему в современной России не прижились левые политические практики // НЛО. 2007. № 88. С. 178–179).

[Закрыть], – слышат взрослые после того, как дети ушли из города вместе с «мокрецами».

Тема «поколенческого разрыва» заявлена в «Чучхе» в образе «шестидесятника» Артура Ненашева, подчеркивается даже его «говорящей» фамилией и вообще характерна для Гарроса и Евдокимова, питающих, как уже было сказано, равное недоверие как к нынешней реальности, так и ко всему, включая либерально-правозащитное, советскому наследию. Не менее характерен для Гарроса и Евдокимова радикально-анархический пафос, присутствующий в латентном виде у Стругацких: неприятие «ваших семей и вашего государства».

Однако важнейший вопрос «Гадких лебедей» – не политический, а экзистенцальный: как возможна солидарность между людьми в непредсказуемо меняющемся мире? Характерно, что этот вопрос интересует не только либералов Стругацких, но вечно оппозиционного и, в последние годы жизни, антилиберально настроенного Егора Летова, для которого уход из общества-«зоопарка» тоже возможен только вместе с товарищами по несчастью:

Я ищу таких как я

Сумасшедших и смешных,

Сумасшедших и больных,

А когда я их найду

Мы уйдём отсюда прочь,

Мы уйдём отсюда в ночь.

Мы уйдём из зоопарка[227]227

Песня «Мы уйдем из зоопарка» («Красный альбом», 1987) цит. по официальному сайту рок-группы «Гражданская оборона»: http://gr-oborona.ru/texts/1056898130.html.

[Закрыть].

Основное отличие повести Гарроса и Евдокимова (как и вообще их творчества) от предшествующей традиции – радикальное недоверие к солидарности. Даже к самой идее солидарности. Ближайший друг может оказаться врагом. (Стоит вспомнить универсальную метафору «оборотничества», предложенную в вышедшем незадолго до разбираемой книги романе В. Пелевина «Священная книга оборотня».) Параллельно с расследованием герои «Чучхе» собирают компромат друг на друга. Энергичные одноклассники обнаруживают, что лидер радикальной оппозиционной партии получает деньги от ФСБ, кремлевский политтехнолог – от ЦРУ, медиапродюсер готов использовать убийства одноклассников в своем новом реалити-шоу и каждый из них маникально следит за остальными. Выдвигаемые в романе объяснения самих убийств не менее шокирующи: их уничтожает еще один давний ученик их учителя, а ныне премьер-министр России и вероятный преемник президента Голышев, продолжающий мстить олигарху Горбовскому; их уничтожает сам Горбовский ради «черного пиара» Голышева и правительства; диссидент Горбовский и премьер Голышев давно уже сговорились и действуют сообща во имя совместного управления страной; Голышев и Горбовский являются пешками в игре «серого кардинала», учителя школы Ненашева…

Когда озвучивается очередная подобная версия, возникает странное ощущение. Будучи возведенной в квадрат, потом в куб, «теория заговора» становится тотальной – столь тотальной, что она как бы элиминирует самое себя: кроме заговоров, черных финансовых схем, черного пиара и т. п., в мире ничего не остается.

Тот же Адорно писал, что «реальность имеет в наши дни такую огромную власть, она требует от человека такой исключительной изворотливости, подвижности и приспособляемости, что любая деятельность на основе общих принципов становится просто невозможной», а «в бесконечном количестве переплетений социальности, главным образом и представляющей для нас этот мир опыта, возможность свободы уменьшается настолько, что можно, или даже нужно, с полной серьезностью поставить вопрос о том, а имеют ли еще для нас категории морального какой-либо смысл»[228]228

Адорно Т. В. Указ. соч. С. 141, 112. Ср.: «…очевидно, что в эпоху тотальной политизации никакая духовная активность не может остаться без политического воздействия» (Mohler A. Die Konservative Revolution in Deutschland 1918–1932. Grundriß ihrer Weltanschauungen. Stuttgart, 1950. S. 17. Цит. по: Михайловский А. Поэт возвращения // Юнгер Ф. Г. Ницше. М.: Праксис, 2001. С. 17). А. Молер при этом анализирует Германию перед ее превращением в авторитарное общество нацистского образца.

[Закрыть].