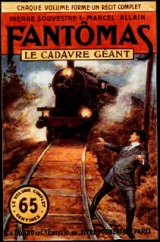

Текст книги "Le Cadavre Géant (Гигантский кадавр)"

Автор книги: Марсель Аллен

Соавторы: Пьер Сувестр

Жанр:

Иронические детективы

сообщить о нарушении

Текущая страница: 25 (всего у книги 26 страниц)

Chapitre XXIV

Un baiser filia

l

Dans la nuit silencieuse et sombre, un bruit de grelots retentissait, dissimulant le galop des chevaux et le bruissement sourd des roues caoutchoutées, roulant, ou pour mieux dire, bondissant sur les cahots de la route et les pavés des villages.

De temps à autre on percevait le claquement sec d’un coup de fouet stimulant les bêtes, et les cris rauques d’un cocher qui excitait, de la voix, ses chevaux.

Ceux-ci, deux fortes bêtes, à la robe mordorée, tramaient un lourd véhicule dont la forme extérieure rappelait celle des berlines d’autrefois.

C’était, en réalité, une sorte de calèche qui n’avait point de fenêtres, hormis deux glaces, qui s’élevaient et s’abaissaient à volonté au-dessus des portières occupant le milieu de la voiture.

Depuis cinq ou six jours, ce véhicule, peint de couleur sombre, était remisé à Domène, tout à côté de la propriété de celle qui passait pour être M me Verdon.

Cette voiture était arrivée couverte de poussière, à peu près en même temps que le vieillard à barbe blanche, qui s’était donné pour être un savant géologue nommé le professeur Marcus.

Ce véhicule, conduit par un cocher taciturne, au regard sombre et sournois, était la voiture de Fantômas…

Le bandit qui sans cesse jouait le rôle de diverses personnalités et qui ne savait jamais s’il conserverait l’un ou l’autre de ces rôles, quelques heures ou plusieurs semaines, avait estimé, avec juste raison, qu’il n’était pas naturel qu’un savant professeur intéressé à la géologie possédât une automobile !

Et, dès lors, soucieux de la vraisemblance jusque dans les plus infimes détails, Fantômas avait décidé d’amener à Grenoble une certaine berline traînée par deux robustes et rapides chevaux, conduite par un homme à sa dévotion.

De l’extérieur, cette voiture paraissait normale, nullement surprenante.

Mais si, d’aventure, quelqu’un avait été amené à la visiter de près, à en examiner l’intérieur, il aurait certainement été des plus surpris, voire quelque peu épouvanté.

Tout d’abord, les panneaux de la voiture, au lieu d’être faits de simple tôle ou encore de bois vernis, étaient constitués par de solides parois d’acier qui, certainement, pouvaient résister aux plus brutales attaques.

C’était une voiture blindée, à l’intérieur de laquelle on se trouvait en sécurité contre les agressions extérieures et les coups de feu !

C’était une véritable casemate !

L’intérieur du véhicule était aménagé, non point comme une voiture ordinaire, mais comme une véritable redoute, une forteresse en miniature.

Au fond, il y avait un siège, une banquette médiocrement rembourrée, où pouvaient s’asseoir trois personnes, mais en face se trouvait tout un assortiment d’armes pendues à un râtelier, et des caissons dans lesquels étaient des munitions.

Au milieu, enfin, fixé au plancher, se trouvait une sorte de support dont, à première vue, on ne concevait pas bien l’utilité.

Quiconque était renseigné sur la destination de ce support savait, par contre, qu’il avait pour but de recevoir une mitrailleuse, qu’en l’espace d’une seconde on l’y pouvait fixer et que, pivotant sur une charnière, articulée dans tous les sens, elle permettait, de l’intérieur de la voiture, de viser tous les gens que l’on voulait atteindre au passage.

Cette voiture blindée, cette forteresse roulante, c’était la dernière invention de Fantômas !

Or, une demi-heure à peine après la violente altercation du Génie du crime avec le notaire Gauvin, un quart d’heure après le moment où celui-ci avait été ligoté par le Bedeau, sur les ordres du bandit, les grelots des chevaux avaient retenti dans la nuit et le véhicule était venu se ranger devant le perron de la demeure que l’on désignait communément dans le pays pour être la maison de M me Verdon.

Dès lors, la porte de la propriété s’ouvrait, deux hommes drapés dans les manteaux noirs apparaissaient, portant un corps ligoté, qu’ils jetaient dans le véhicule.

Les deux hommes y montaient également ; l’un d’eux disait au cocher :

– Conduis-nous à Sassenage et vivement !

Les chevaux, sollicités d’un violent coup de fouet, démarraient en bondissant.

Quelques instants avant, dans l’intervalle du temps qui s’était passé entre le ficelage de Gauvin et le départ de la voiture, Fantômas était remonté auprès de M me Rambert.

Le bandit était dans une violente colère, mais il dissimulait ses sentiments dès lors qu’il était en face de la vieille dame.

Et de ce ton doucereux et aimable qu’il savait si bien prendre pour donner le change et duper les gens, Fantômas avait déclaré à M me Rambert :

– Excusez-moi de vous quitter subitement, j’espérais passer la nuit à votre chevet, la chose est malheureusement impossible. Je viens d’avoir une importante conversation avec le notaire Gauvin, il en résulte que j’ai diverses pièces à signer avant de pouvoir entrer en possession de la fortune dont vous êtes propriétaire, mais que vous me transmettez, pour que je puisse sauver Jérôme Fandor.

» Je pars à l’instant, dormez tranquille… et soyez assurée que, vu mon activité, notre enfant ne court aucun danger !

Fantômas s’était éclipsé sans écouter les remerciements que lui prodiguait M me Rambert, laquelle, quelques instants après, s’assoupissait heureuse d’avoir, du moins elle le croyait, retrouvé son cher mari Étienne Rambert, confiante dans l’avenir, confiante dans le lendemain qui allait être une journée bénie pour elle, puisqu’elle allait enfin revoir son fils !

La voiture cependant traversait Grenoble à toute allure, puis, à l’extrémité de la ville, après avoir franchi le pont suspendu qui réunit les deux rives du Drac, elle s’engageait sur la route de Sassenage.

Il y avait, à l’intérieur du véhicule, les deux hommes drapés de manteaux noirs, et au milieu d’eux, un malheureux être ligoté si étroitement, qu’il ne pouvait faire un mouvement.

Il ne pouvait également prononcer une parole, ayant un bâillon serré sur les lèvres.

Les deux gardiens de ce prisonnier, c’étaient Fantômas et le Bedeau ; le prisonnier ligoté n’était autre que Gauvin, le notaire.

Au bout d’une vingtaine de minutes, le véhicule qui avait ralenti sa marche, car il montait une rampe fort abrupte, s’arrêta sur le bord du chemin.

– Allons ! ordonna Fantômas qui jusqu’alors n’avait pas prononcé une parole, descends, Gauvin !

Et comme le malheureux ne pouvait pas bouger, Fantômas faisait un signe au Bedeau, qui, d’un coup sec de la lame de son couteau, tranchait les liens qui empêchaient le notaire de marcher.

Celui-ci descendit ou pour mieux dire, tomba hors de la voiture.

Il trébuchait, en effet, il s’écorcha les genoux sur les pierres du chemin.

Fantômas raillait :

– As-tu donc si peur, Gauvin, fit-il, que tu ne peux mettre un pied devant l’autre ?

Le malheureux notaire était livide. Fantômas dénoua le bâillon qui maintenait ses lèvres closes.

– Et maintenant, dit-il, en sortant son revolver pour interdire à Gauvin toute velléité de fuite, marche devant moi !

Le notaire, en titubant d’épouvante, faisait quelques pas.

Il s’arrêta soudain, face à la montagne.

– Où dois-je aller ? demanda-t-il, d’une voix qui tremblait.

Celle de Fantômas retentit plus tonitruante, plus ironique que jamais.

– Tu le vois bien, droit devant toi !

Devant Gauvin se trouvait, percée dans la montagne, une sorte de cavité obscure, d’où provenaient des rumeurs étranges.

On était à l’entrée des fameux souterrains connus sous le nom de Cuves de Sassenage.

Par un petit orifice haut de quatre-vingts centimètres et large d’autant on pouvait s’introduire dans une sorte de grotte souterraine constituée par un long couloir insinueux, bordé, de part et d’autre, d’énormes roches, jetées là comme dans un chaos, et sans cesse semblait-il, sur le point de choir les unes sur les autres.

Gauvin eut un sursaut d’épouvante.

– Faut-il donc que j’entre là ? demanda-t-il.

Et, instinctivement, il faisait un pas en arrière.

Mais Fantômas le poussait d’un coup de pied dans les reins.

– Avance donc ! ordonna-t-il. Depuis quand se permet-on de discuter les ordres de Fantômas ?

Le bandit sortait une lanterne électrique de sa poche, dont il tournait le commutateur ; des rayons lumineux et blafards éclairèrent l’intérieur de la grotte.

Il s’agissait de descendre d’innombrables degrés, formés par des pierres roulantes.

Gauvin s’avança, les jambes fléchissant, la tête courbée pour ne point se heurter à la voûte très basse du souterrain. Fantômas était derrière lui, l’incitant à marcher plus vite, toujours plus vite.

À un moment donné, le notaire dut se mettre à plat-ventre pour passer sous une roche ; Fantômas le suivit, le Bedeau venait par derrière.

Après avoir franchi cet étroit passage, les trois hommes parvenaient dans une sorte de cirque beaucoup plus large, beaucoup plus élevé que le reste du souterrain.

C’était une immense salle aux allures de nef d’église, dont les parois étaient formées par des roches aux couleurs chatoyantes, passant du vert sombre au rouge le plus vif.

Il y faisait un froid terrible et, par le milieu, le sol tourmenté de cette salle était coupé d’un torrent tumultueux qui roulait des ondes aux panaches blancs, jusque dans les profondeurs d’un insondable précipice.

La lampe électrique de Fantômas projetait sa lumière blafarde tout alentour, et celle-ci se réfléchissait sur les murailles, donnant à l’intérieur de la grande salle souterraine une éblouissante clarté.

Dès lors Fantômas donnait sa lampe à tenir au Bedeau.

Puis, s’approchant du notaire, et les bras croisés, l’œil farouche, il interrogea.

– Gauvin, il dépend de toi, désormais, de vivre ou de mourir !

– Ah ! vivre ! À n’importe quel prix ! articula faiblement le notaire.

Fantômas haussa les épaules.

– Les mots ne servent à rien, et je sais que les promesses humaines sont fallacieuses ; il s’agit de me dire si oui ou non tu peux me livrer la fortune de M me Verdon ?

Une lueur d’espoir brilla dans les yeux terrifiés du notaire.

– Je puis le faire, articula-t-il ; à la condition que vous m’aidiez, Fantômas. Cette fortune est chez moi, il ne s’agit plus que de la prendre…

– Parbleu ! s’écria Fantômas en ricanant d’un air sinistre.

Puis il ajoutait, imitant la voix tremblante du notaire :

– Cette fortune est chez toi, il ne s’agit plus que de la prendre ! Faut-il la prendre ? Qui donc la détient à l’heure actuelle ?

– Juve ! balbutia imperceptiblement le notaire.

Fantômas fronça le sourcil.

– C’est donc vrai ? Bien vrai ? dit-il. Tu as donné à Juve la garde de ce trésor ?

Le notaire protesta énergiquement :

– C’est Juve qui s’en est emparé, Fantômas, et je ne songeais en aucune façon à lui confier cet argent !

– Je l’entends bien ainsi, répliqua le bandit, mais en tout état de cause, j’étais volé, moi. Car, si Juve n’avait point pris la fortune de M me Verdon, c’est toi qui t’en allais avec. Est-ce exact ?

Le notaire se rendait compte qu’il n’y avait pas moyen de nier, que Fantômas comprenait ce qui s’était passé, et qu’il savait la vérité… la vérité tout entière !

Et dès lors il tomba à genoux, terrifié, devinant qu’il allait subir la vengeance du Maître de l’effroi, et que cette vengeance allait être terrible.

– Grâce !… commença-t-il encore, épargne-moi, Fantômas ! et je te jure que je serai toujours dévoué à ta cause !…

Le bandit haussa les épaules.

– Un homme comme moi, fit-il, n’a que faire d’un poltron de ton espèce, qui se sauve lâchement lorsqu’il rencontre un adversaire ! Tu n’es bon à rien mon garçon, même pas à faire un notaire voleur !

– Fantômas !… Fantômas !… hurla Gauvin, qui se tordait sur le sol rocailleux, comme un ver, que va-t-il m’advenir ? Qu’allez-vous faire de moi ?

Le Génie du crime dédaignait de répondre à sa future victime.

Fantômas se tourna vers le Bedeau et dit :

– Une balle de revolver vaut trop cher pour qu’on en perde une dans la cervelle de cet imbécile !

» Je ne daigne même pas y toucher, tant il est indigne. Le Bedeau, fais ce que je t’ai dit ! Qu’il périsse par la corde, comme les plus infâmes et les plus vils malfaiteurs !

Dès lors, Gauvin tombait à la renverse, projeté en arrière par le Bedeau, dont la main brutale s’était appesantie sur son épaule.

L’infortuné notaire voulut crier : sa gorge ne put laisser échapper un seul son…

Gauvin suffoquait brusquement. Avec une habileté de bourreau, merveilleusement exercé, le Bedeau avait passé autour du cou du malheureux Gauvin un solide nœud coulant fait avec une grosse corde, et dès lors, un pied posé sur sa poitrine et s’arc-boutant, le Bedeau serrait !

Gauvin, tout d’abord, essayait de lutter, de résister à la mort, qui le prenait à la gorge.

Un flot de sang afflua à son cerveau, troubla sa vue, sa langue sortit toute rouge hors de sa bouche.

Il eut quelques convulsions, puis il retomba inerte.

Fantômas considérait ce spectacle horrible d’un œil calme et tranquille.

– Est-il mort ? demanda-t-il au Bedeau.

– Pas encore, patron ! fit l’apache.

– Je l’espère bien, déclara Fantômas en ricanant… Ce serait aller trop vite en besogne. Desserre-lui sa cravate de chanvre, mon ami, redonne-lui de l’air !

Le Bedeau obéissait, lâchait le nœud coulant ; un mouvement machinal de sa poitrine ramena dans les poumons de Gauvin une large bouffée d’air pur.

Les yeux à demi clos du malheureux s’ouvrirent, il put respirer, il reprenait ses sens, il balbutia :

– Tu me pardonnes, Fantômas ? Tu me laisses vivre ?

Le bandit se penchait vers Gauvin.

Son visage était transfiguré, tant il avait une expression hideuse et féroce.

– Te laisser vivre, dit-il, jamais ! Je veux que tu souffres, avant d’avoir la paix éternelle ! Je veux te torturer, te martyriser, jusqu’à ce que ma colère soit passée, que j’aie fait, moi aussi, mon deuil de cette fortune que je convoitais, et que j’espérais posséder dès ce soir !

Assurément, le Génie du crime était expert dans l’art de torturer ses victimes, mais jamais, jusqu’alors, il n’avait déployé tant de science et de cruauté pour mettre à mort l’un de ces malheureux !

L’agonie de Gauvin durait deux heures, deux longues heures, pendant lesquelles il était quinze fois étranglé, et quinze fois rappelé à la vie !

Enfin, à la quinzième fois, lorsque le Bedeau eut relâché le nœud coulant de chanvre, Gauvin demeura inerte, immobile sur le sol…

– Cette fois, déclara l’apache, je crois qu’il a tourné de l’œil pour de bon !

Et le Bedeau considérait Fantômas légèrement inquiet, à l’idée que peut-être le Maître allait estimer que sa malheureuse victime n’avait pas suffisamment souffert.

Fantômas s’approchait. Il considérait longuement le mort, puis avec un air méprisant il articula :

– L’imbécile !

Telle fut l’oraison funèbre du notaire Gauvin…

Le Bedeau cependant interrogeait :

– Que va-t-on faire du cadavre ?

– Il t’appartient ! déclara le Génie du crime.

Le Bedeau dès lors fouillait les poches, avec une rapacité, une voracité de fauve s’acharnant sur sa proie.

Il en extrayait une montre, quelque menue monnaie, puis, le repoussant du pied, l’envoyait rouler dans le torrent.

Fantômas déjà quittait le souterrain, la cuve devenue tragique de Sassenage.

Le Bedeau, suivant son maître, se glissa derrière lui par le petit orifice, qui accédait à la sortie…

Les premiers rayons du jour se levaient lentement éclaircissant l’horizon, que Juve et Fandor étaient encore en tête à tête, dans le cabinet en désordre du notaire Gauvin.

Ils avaient causé toute la nuit, ils s’étaient expliqué l’un et l’autre sur les diverses aventures, qui leur étaient respectivement survenues.

Fandor cependant rayonnait :

– Juve, Juve, répétait-il à chaque instant, qu’il me tarde d’être au lever du jour et de pouvoir embrasser ma mère. Juve quand partons-nous pour aller la trouver ?

Le policier souriait.

– Patience ! petit, patience !… Oh, je comprends combien il est cruel de te retenir, et de retarder le bienheureux instant où tu serreras dans tes bras cette digne femme, mais je t’ai dit combien elle était délicate, et avec quelles précautions il fallait s’approcher d’elle. La moindre émotion pourrait lui être fatale et il serait horrible de lui faire du mal avec du bonheur, songez-y bien, Fandor !

Fandor crispait ses mains sur les barreaux de sa chaise.

– Je ne bougerai pas d’ici, déclara-t-il, avant huit heures du matin !

– Bien ! fit le policier.

Les deux amis s’entretenaient encore de la nuit paisible qui venait de se passer.

Qu’allait devenir le notaire Gauvin ?

Comment se faisait-il que Fantômas ne soit pas encore venu à l’étude y chercher la fortune de M me Rambert ?

Longtemps le policier et le journaliste avaient espéré qu’ils recevraient, au cours de cette nuit, la visite du monstre.

Mais au fur et à mesure que naissait l’aurore, ils abandonnaient cet espoir.

Et dès lors une inquiétude nouvelle naissait dans leur esprit.

Si Fantômas ne venait pas immédiatement demander à Gauvin de lui livrer les titres constituant la fortune de M me Rambert, c’est que vraisemblablement il s’était produit quelque chose qui avait empêché le bandit de mettre son intention à exécution.

À sept heures, Juve et Fandor ne pouvaient plus y tenir.

Ils s’interrogèrent du regard.

– Partons-nous ? dit Fandor qui dominait difficilement son impatience.

– Ma foi, déclara Juve, j’allais te le proposer. Aussi bien arriverons-nous peut-être à Domène, au moment où on nous y attend le moins et, peut-être, M me Rambert n’y sera-t-elle pas seule ?

Juve n’ajoutait aucune explication, mais, au regard que lui jetait Fandor, il se rendait compte que le journaliste avait deviné sa pensée.

Oui, Juve nourrissait le secret espoir de trouver Fantômas chez M me Rambert ; ah ! si cela était, le monstre passerait un mauvais quart d’heure, les deux hommes étaient décidés à tout faire pour s’emparer de lui.

Quelques instants après, ayant soigneusement refermé à clé la porte du cabinet de travail de Gauvin dans lequel ils venaient de passer la nuit, Juve et Fandor quittaient le domicile du notaire.

– Personne n’y viendra, faisait remarquer Juve, aujourd’hui, car nous sommes dimanche et les clercs sont libres pour toute la journée.

Le policier et le journaliste, désormais, suivaient la grande avenue bordée d’arbres, au bout de laquelle se trouvaient les faubourgs de Grenoble.

Ils avaient l’intention, aussitôt arrivés dans la ville, de prendre une voiture pour se rendre à Domène.

Mais à peine avaient-ils atteint les premières maisons des faubourgs, qu’ils s’étonnaient de l’animation étrange qui régnait dans la population.

C’étaient des conciliabules ardents, vifs, animés, entre les voisins qui bavardaient de porte à porte.

Il y avait des gens qui couraient, levant les bras au ciel, d’autres qui rentraient dans leur maison, précipitamment, et qui en ressortaient revêtant en hâte un vêtement, coiffant un chapeau, partant tous dans la même direction.

– Où courent-ils donc ? se demandaient Juve et Fandor.

Les deux amis ne tardaient pas à être renseignés.

Ils venaient d’aviser un montagnard arrêté au milieu de la rue. Ce montagnard était dans une petite charrette que traînait un mulet : on faisait cercle autour de lui.

L’homme racontait quelque chose qui semblait semer l’épouvante.

Juve et Fandor se mêlaient au groupe.

– Oui, disait l’homme, reprenant son récit pour la vingtième fois, je descendais de la montagne, il y a de cela deux heures environ, et j’arrivais au bas de Sassenage, lorsque à la sortie des cuves, là où débouche le torrent, j’ai vu quelque chose d’insolite, qui obstruait le cours des eaux.

» J’ai sauté de ma carriole, histoire de me rendre compte et, passant par-dessus le petit pont qui borde la route, je suis descendu dans le ravin, jusqu’au bord du torrent.

» Alors… oh ! c’est horrible ! je ne vous dirai jamais cela, j’ai vu un corps… un corps effroyablement broyé, déchiqueté par des chutes successives, un corps abîmé par la violence des eaux qui tombent du haut de la montagne et courent sous terre dans les cuves de Sassenage…

» Naturellement, j’ai appelé à l’aide… quelqu’un est venu, un voisin, je crois, un des garçons du meunier.

» Et, à nous deux, nous avons retiré ce corps du torrent, j’ai vu la figure du noyé, et malgré qu’elle était toute déchirée, toute tuméfiée, je l’ai reconnue…

» – Parbleu, que j’ai dit au garçon du meunier, je mettrais ma main au feu que ce malheureux-là, c’est Gauvin, le notaire !

Juve et Fandor se regardaient interloqués…

Juve questionna d’une voix blanche, s’adressant au paysan qui pérorait du haut de sa carriole :

– Dites-moi, mon ami, cet homme était-il mort ?

– Ah ! ben pour sûr, monsieur, répliqua le montagnard, aussi mort qu’on peut l’être ; et d’ailleurs, ça n’est pas surprenant ! Si jamais vous vous amusiez à descendre dans les cuves de Sassenage, à vouloir en sortir au bas de la montagne par le tunnel où passe le torrent, je crois bien que vous n’arriveriez pas dans un meilleur état que le pauvre Gauvin !

Juve s’écartait du groupe, prenait Fandor à l’écart.

Le journaliste suggérait :

– Il s’est suicidé ?

Mais Juve hochait la tête.

– Suicidé ? J’en doute ! Les gens de l’espèce de Gauvin ne se tuent pas, car il faut avoir du courage pour se donner volontairement la mort…

– Alors, Juve ? demanda Fandor.

– Alors, poursuivit le policier, je me demande s’il ne s’agit pas là d’un nouveau crime de Fantômas !

Puis le policier ajoutait :

– Je le saurai d’ailleurs d’ici une heure !

– Juve ! Juve ! s’écria Fandor, vous deviez me conduire jusqu’auprès de ma mère ?

– Mon devoir, répondit Juve, est de ne pas perdre une minute, et de courir sur les lieux où l’on a trouvé le cadavre du malheureux notaire, afin de me renseigner sur les causes de sa mort…

» Quant à toi, Fandor, poursuivit Juve, ta mère t’attend, préoccupée, il importe que tu ailles immédiatement la rassurer sur ton sort.

» Il faut, en outre, que tu sois là, auprès d’elle, afin de la protéger lorsque Fantômas reviendra, furieux de n’avoir pu prendre la fortune qu’il convoitait depuis si longtemps, et qu’il se croyait sur le point de voler…

» Va Fandor ! À tout à l’heure…

Fandor avait compris que la décision de Juve était irrévocable, et, au surplus, le journaliste se réjouissait à l’idée que désormais, sans perdre un instant, il allait pouvoir courir jusqu’à Domène, et y retrouver enfin cette mère que depuis si longtemps le hasard et le mauvais sort tenaient éloignée de lui…

– Entrez ! fit une voix douce et faible.

Fandor avait la main sur le bouton de la porte, il crut défaillir en entendant cette parole.

Le journaliste, après avoir quitté Juve, avait trouvé sur la place de Grenoble un taxi automobile auquel il donnait, d’une voix angoissée, l’adresse de M me Verdon, à Domène.

Lorsqu’il arrivait dans la propriété, le journaliste sonnait en vain à la grille du jardin.

Nul ne lui répondait, à l’exception des aboiements du gros chien Dick qui, malgré ses efforts, ne parvenait pas à se libérer de la chaîne qui le retenait attaché à sa niche.

Fandor n’attendait pas longtemps.

Inquiet de n’avoir point de réponse, il enjambait la grille, au risque de s’empaler sur les pointes de fer qui la surmontaient.

Il traversait en courant le petit parc, arrivait au perron de la maison.

La porte était entrebâillée, Fandor la poussa, s’introduisant dans le vestibule.

Il jetait un coup d’œil à droite et à gauche, apercevait un salon simplement meublé, de bourgeoise apparence, puis une petite salle à manger confortable ; plus loin il reconnaissait la porte de l’office et des cuisines.

Fandor, dont le cœur battait à se rompre, montait rapidement au premier étage, plusieurs portes se trouvaient de part et d’autre du palier, il frappait à l’une d’elle, au hasard, et c’est alors qu’une voix douce et lointaine, nullement méfiante, lui avait doucement répondu : entrez !

Fandor, cependant, n’osait pas tourner le bouton de la porte…

Au surplus, il était incapable d’agir, de remuer.

Il lui semblait que soudain une émotion trop violente venait de le paralyser, de l’immobiliser sur place.

Qui donc avait répondu ?

Qui donc allait-il voir ?

Fandor n’osait se dire qu’une mince cloison, désormais, seulement, le séparait de celle qui lui avait donné le jour !

Fandor se demandait s’il devait entrer…

Il ne savait pas… Il ne savait plus… Il ne comprenait qu’une chose, c’est qu’il éprouvait une folle envie de se jeter aux genoux de sa mère, et il n’avait pas la force de faire un mouvement !

Dans le silence de la maison, qui semblait vide, Fandor, à nouveau, entendit :

– Entrez ! Entrez donc !

Le journaliste fit un effort suprême sur lui-même : il eut l’impression qu’il bondissait, et dès lors, poussant la porte, comme furieusement, il se précipita dans la pièce, et il s’arrêta net au milieu…

En face de lui se trouvait un grand lit, dans lequel était couchée une vieille dame, aux cheveux blancs comme de la neige.

Tout d’abord, en voyant cette brusque apparition, il avait sursauté : les yeux au vif regard, à l’expression si douce, s’étaient fixés dans les yeux de Fandor.

Et dès lors, le journaliste s’était senti remuer jusqu’au plus profond de son être.

Qu’elle était cette digne et noble vieille femme, aux mains diaphanes, au visage pur, aux traits beaux et distingués ?

Le journaliste sentit des sanglots lui étreindre la gorge, des larmes brûlantes lui monter aux yeux.

Il avait enlevé son chapeau d’un geste machinal, il joignait les deux mains, s’avançant lentement et tombant à genoux au chevet du lit, il articula d’une voix indistincte, ces mots simples :

– Ma mère !… ma mère !… ma mère !

Mais au même instant, Fandor sentait que deux bras tièdes se nouaient autour de son cou, puis il entendit à nouveau cette voix si douce et si touchante, qui murmurait sur le ton d’une indicible émotion :

– Jérôme Fandor !… Charles !… mon petit Charles !… mon enfant !

Une seconde ne s’écoulait pas que l’enfant embrassait sa mère, que la mère étreignait dans ses bras son enfant.

Ils restaient ainsi, serrés l’un contre l’autre, sans songer à s’arracher à cette douce étreinte.

Leurs larmes se confondaient, et ils échangeaient de tendres paroles :

– Ma mère !

– Fandor !…

– Charles !… Charles !…

– Maman !…

Puis, M me Rambert, doucement, écartait Fandor de sa poitrine. Elle appuya ses mains tremblantes sur les mains du jeune homme.

– Laisse-moi te regarder, dit-elle, Fandor.

Fandor, sans mot dire, reculait, fixait sa mère, qui ne se lassait pas de le contempler.

– Oh ! murmura-t-elle de sa voix grave et harmonieuse, comme je te reconnais bien, mon petit ! Je te retrouve tel que tu étais autrefois, avec tes boucles blondes en moins ! Regarde, mon petit Charles, regarde ce portrait…

Et levant sa main vers le mur à côté de son lit, M me Rambert désignait à Fandor une petite photographie, toute passée, très jaunie, le portrait d’un bébé de quatre ou cinq ans, dans lequel le journaliste avait grand’peine à se reconnaître, lorsqu’il était enfant.

M me Rambert levait les yeux au ciel, elle soupira profondément.

– Mon existence, fit-elle, a été terrible, affreuse. Tu sauras tout ce que j’ai souffert. Mais peu importe, du moment que je te retrouve, que tu es vivant, que tu es beau, et que tu es digne de ton nom. Car je sais, Jérôme Fandor, articulait-elle avec un sourire, que tu es un héros !

Hélas ! M me Rambert pâlissait soudain.

Elle portait les mains à sa poitrine.

– Ma mère… ma mère, interrogeait Fandor alarmé, qu’avez-vous donc ?

M me Rambert balbutiait quelques paroles inintelligibles, puis, exhalant une légère plainte, elle retombait en arrière.

– Mon Dieu ! hurla le journaliste…

Et, dès lors ses yeux s’écarquillaient, ses cheveux se dressaient d’épouvante sur sa tête.

Il se précipitait vers sa mère inerte.

Il lui tâtait le pouls.

– Elle est évanouie ! Que faire ?

Sur un guéridon voisin du lit, Fandor aperçut une ordonnance de médecin.

Il regardait l’ordonnance, voyait un numéro de téléphone. Le journaliste cherchait autour de lui. Encore qu’il fût effroyablement troublé, il ne perdait point son sang-froid, il découvrait un appareil téléphonique à l’extrémité de la pièce ; il décrocha le récepteur :

– Le 7, donnez-moi le 7, à Domène ! demanda-t-il.

C’était le numéro qu’il avait vu sur l’ordonnance.

On répondait presque aussitôt.

– Allô ! c’est vous, docteur ? fit Fandor.

Une voix inconnue du journaliste répondit, à l’autre bout du fil :

– C’est moi. Qui m’appelle ?

– Venez d’urgence, hurla Fandor, chez M me Rambert…

Mais le journaliste se reprenait :

– Je veux dire chez M me Verdon !…

– Eh bien, docteur ?

– Eh bien, monsieur, ce ne sera rien. Mais cependant la situation est grave ; depuis quelques jours, M me Verdon, qui est d’une santé délicate et qui supporte mal les émotions, vient d’avoir son existence singulièrement troublée, par le fait de diverses allées et venues de personnes étrangères dans sa maison.

» Je n’ai pas à juger l’attitude de M me Verdon qui reçoit qui elle veut, mais j’estime que cette agitation lui est très nuisible.

» Voilà la deuxième crise cardiaque dont elle est victime en deux jours, et il ne faut pas qu’une troisième survienne. Puisque vous êtes de sa famille, monsieur, je vous recommande le plus formellement de lui éviter la moindre émotion !

Le docteur avait parlé au moment où il quittait la chambre à coucher de celle qu’il prenait pour M me Verdon. L’interlocuteur auquel il s’adressait, et qui le reconduisait en silence jusqu’au bas de l’escalier, c’était Fandor.

Le journaliste remonta lentement vers sa mère ; il soupira profondément.

– Ce docteur vient de la sauver, fit-il, mais je me rends compte qu’il dit vrai et que la moindre émotion pourrait la tuer.

» Mon Dieu ! mon Dieu ! faites qu’il ne survienne rien qui soit de nature à lui faire du mal !

Le journaliste, non sans inquiétude, songeait à l’avenir !

Il rentra dans la chambre, M me Rambert, désormais remise de sa crise, lui souriait tendrement.

– Mon enfant, dit-elle d’une voix reposée, presque joyeuse, un bonheur n’arrive jamais tout seul, tu viens de m’être rendu ; or, je viens d’entendre le bruit des grelots d’une voiture qui m’est familière, et qui ramène quelqu’un que j’aime, que tu aimes également…

Fandor frissonna sans comprendre.

M me Rambert lui annonçait :

– Charles, mon enfant, dans un instant tu vas…

M me Rambert s’arrêtait de parler mais ses yeux se tournaient instinctivement dans la direction de la porte qui venait de s’ouvrir.