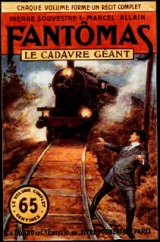

Текст книги "Le Cadavre Géant (Гигантский кадавр)"

Автор книги: Марсель Аллен

Соавторы: Пьер Сувестр

Жанр:

Иронические детективы

сообщить о нарушении

Текущая страница: 23 (всего у книги 26 страниц)

La chose était facile à comprendre, pour quiconque aurait été au courant des incidents qui étaient survenus au cours de la fuite de Fandor hors de la morgue, fuite qui d’ailleurs avait commencé par la poursuite de Fantômas.

Le journaliste avait estimé, une fois échappé à la foule qui voulait l’écharper sans connaître son identité, que le plus important pour lui, c’était de partir aussitôt pour Grenoble, et d’y retrouver le policier afin d’avoir une explication avec lui et de tirer au clair les nombreux quiproquos qui s’amoncelaient autour de lui.

Fandor, en sautant dans un taxi-auto, avait donné pour adresse au mécanicien la gare de Lyon.

Il avait eu la chance de trouver, dans la poche du manteau de prêtre dont il s’était revêtu, une bourse contenant cent cinquante francs, et remettant à plus tard le soin de rembourser l’inconnu qu’il lésait involontairement, Fandor avait pris un billet pour Grenoble où il arrivait le lendemain soir seulement, s’étant endormi deux fois dans ses trains et ayant deux fois manqué la correspondance nécessaire !

Or, voici qu’il avait fini par parvenir au Modem Hôtel, où il apprenait que Juve était descendu.

Fandor, toutefois, tenait à se débarrasser des vêtements qu’il portait indûment.

Et c’est pour cela qu’il avait essayé de corrompre Sulpice et de persuader ce garçon d’hôtel d’aller lui acheter, chez le premier marchand venu, des vêtements masculins.

C’était alors qu’il avait eu ce débat bizarre avec le domestique, lequel, après avoir été terrifié à l’idée qu’il était peut-être en présence d’un malfaiteur, s’était enthousiasmé ensuite, en apprenant qu’il était en face de Jérôme Fandor et son enthousiasme avait été si grand, qu’il s’en était allé chercher Juve par toute la ville, emportant les cinquante francs que Fandor lui avait donnés, c’est-à-dire tout ce que le journaliste possédait sur lui.

Fandor jugeait inutile de faire le récit de ses aventures au notaire Gauvin. Il était bien plus intéressé par les propos que lui tenait ce dernier.

Gauvin en effet, s’il taisait scrupuleusement à Fandor son intention de fuir avec l’argent de ses clients, narrait en détail l’aventure extraordinaire et mystérieuse dont il venait d’être la victime.

– Je venais de rentrer dans mon cabinet, monsieur Fandor, et comme je suis un homme d’ordre – il en faut beaucoup dans ma profession – je venais d’ouvrir un des tiroirs de mon bureau dans lequel j’avais déposé une grande enveloppe contenant les titres de rente de ma cliente M me Verdon. Or, non seulement, je m’apercevais alors que cette enveloppe était déchirée, que son contenu avait disparu, mais encore j’entendais dans mon cabinet des bruits suspects, qui me faisaient comprendre que le voleur n’était certainement pas loin…

– Alors ? interrogea Fandor. Qu’avez-vous fait ? Je suppose que vous avez cherché partout, fouillé vos tentures, fouillé vos armoires afin de mettre la main sur le coupable…

Gauvin baissa les yeux, rougi jusqu’aux oreilles.

– Ma foi non, monsieur Fandor, je n’ai pas osé… Je me suis enfui…

– Eh bien ! ne put s’empêcher de constater Fandor, vous n’êtes pas la moitié d’un capon vous ! Enfin, ça vous regarde… Il y a combien de temps que cette histoire-là s’est passée ?

Gauvin consulta sa montre :

– Une demi-heure à peu près, trente-cinq minutes au plus…

– Alors, articula Fandor, je suppose que votre voleur doit être loin désormais !

– Je ne le crois pas, rétorqua Gauvin. En m’en allant, j’ai fermé la porte à clef.

– Mais il restait la fenêtre ! fit Fandor.

Cette observation parut stupéfier Gauvin. Il écarta les bras d’un air de résignation désespérée.

– Ça, c’est vrai, fit-il, je n’y avais pas pensé !

Le journaliste le regardait du coin de l’œil.

– Drôle de mentalité ! se dit-il. Voilà un gaillard qui, non seulement se sauve lorsqu’il entend du bruit chez lui, mais qui ne pense même pas à surveiller les abords de son domicile, alors qu’il sait que le voleur dont il vient d’être victime ne doit pas encore en être sorti ! On dirait qu’il est satisfait d’avoir été volé !…

Fandor ne croyait pas raisonner si juste.

En réalité, Gauvin aurait mieux aimé faire le vol lui-même, mais du moment qu’il n’avait pas pu le réussir, il se consolait avec le vieux proverbe : « À quelque chose, malheur est bon ».

Gauvin se disait en effet que, du moment qu’il était volé, il allait pouvoir tirer parti de cette fâcheuse aventure pour s’innocenter aux yeux de ses clients de la mauvaise façon, à la fois maladroite et frauduleuse, dont il défendait leurs intérêts.

De même que les incendies sont parfois une bonne solution pour les gens qui font de mauvaises affaires, de même ce vol venait à point nommé pour permettre à Gauvin une liquidation des opérations de son étude, lesquelles étaient aussi compliquées qu’irrégulières.

Fandor cependant reprenait :

– Plus le temps passe, et moins vous avez de chance de rattraper votre voleur. Puisque Juve n’est pas là, voulez-vous que nous allions jusqu’à votre domicile ?

– Ma foi, répliqua le notaire, je ne demande pas mieux, monsieur Fandor ; j’avais peur tout seul, certainement, mais avec vous, je ne crains rien…

Le journaliste, dès lors, sans souci du costume qu’il portait, se levait, quittait la chambre, s’engageait sur le palier.

Gauvin le suivait à quelques pas. Alors qu’ils s’approchaient du haut de l’escalier et allaient descendre, les deux hommes entendirent Sulpice qui s’entretenait à l’étage inférieur avec deux autres personnages.

Fandor se pencha sur la rampe de l’escalier, et vit que le trio se composait d’une part, de Sulpice, de l’autre, de deux sergents de ville.

Or, le domestique disait aux gardiens de la paix :

– Vous comprenez bien, messieurs, que je ne suis pas si bête que j’en ai l’air. En causant avec cet individu, je me suis rendu compte que j’avais affaire à un bandit… Tout d’abord, ce prêtre qui voulait s’habiller en civil, ça ne me disait rien. Ensuite, il m’a fait cadeau de cinquante francs, ce qui est encore moins naturel… Il m’a menacé de m’assassiner, et dès lors, j’ai vu clair. Il a prétendu s’appeler Jérôme Fandor ; j’ai fait semblant de le croire afin de pouvoir m’éclipser et aller chercher Juve qu’il avait l’audace de me demander… Nous voilà maintenant dans la maison, le gaillard occupe la chambre 134, faites votre devoir !

L’un des deux sergents de ville articula, s’adressant à son compagnon :

– Je crois que notre devoir est tout indiqué, et que nous sommes sur la bonne piste. Ce matin, monsieur le commissaire, au rapport, nous a lu une dépêche de Paris, prescrivant l’arrestation d’un individu qui porte une robe de prêtre, sous laquelle il n’a que son caleçon et sa chemise. Cet homme est un voleur qui s’est emparé de ce vêtement dans lequel se trouvait un porte-monnaie contenant cent cinquante francs. Ordre de l’autorité parisienne : procéder à son arrestation !

Fandor, penché par-dessus la rampe de l’escalier, entendait ces propos.

Il éclata de rire.

– Elle est bien bonne ! fit-il. Voilà maintenant que j’ai tous les roussins de France à mes trousses. Bah ! peu importe, on s’expliquera quand on aura le temps !

Le journaliste faisait volte-face, il se buta contre Gauvin. Leurs deux fronts se heurtèrent.

– Décidément, grogna Fandor, nous sommes faits pour nous rencontrer dans la vie, mais franchement nous y mettons un peu trop de brutalité l’un et l’autre ! Enfin, ça n’a pas d’importance, les bosses au front, ça se guérit tout seul…

Le journaliste entraînait Gauvin vers l’extrémité du couloir.

– Nous ne descendons donc pas ? interrogea le notaire.

– Si ! Comment donc ! déclara Fandor.

– Mais nous tournons le dos à l’escalier, observa Gauvin.

Fandor, qui désormais se trouvait avec son compagnon à l’extrémité du couloir, près d’une fenêtre ouverte, donnant sur une cour obscure de l’intérieur de l’hôtel, mit un doigt sur ses lèvres et lui dit :

– Ah ! voilà ! vous savez, mon cher Gauvin, les choses les plus simples ne sont pas toujours les meilleures… Tel que je vous connais, vous seriez descendu par l’escalier !

– Naturellement, fit le notaire abasourdi.

Fandor feignait de s’indigner.

– C’est ça, comme un bourgeois ! Les escaliers, mais c’est trop facile ! Moi je vous préviens d’une chose, c’est que je viens de prendre un long repos involontaire ; oui, mon cher, j’étais figurant à la morgue, mais je vous expliquerai cela plus tard. Alors, j’estime que j’ai besoin de prendre du mouvement, de faire des exercices physiques, et puis, en même temps, je suis très peureux. Supposez qu’il y ait le feu à l’hôtel et que le cœur de la fournaise soit dans la cage de l’escalier ; nous sommes ici au quatrième, comment descendrions-nous ?

Gauvin considérait Fandor avec des yeux ahuris, se demandant si le journaliste n’était pas subitement devenu fou.

Il répondit néanmoins :

– Il doit y avoir une échelle de fer à l’extérieur de la maison.

– Très bien raisonné, dit Fandor, qui se penchait vers la fenêtre en même temps qu’il attirait Gauvin à côté de lui.

Le journaliste poursuivit :

– Tenez, la voilà, cette échelle ! eh bien, mon ami, nous allons l’expérimenter. En route !

Dès lors, Fandor, enjambant la fenêtre, s’accrochait à l’échelle de fer qui allait du bas jusqu’en haut du mur, et commença à descendre quelques échelons.

– Venez ! dit-il à Gauvin.

Mais le notaire secouait la tête.

– Non, non, j’aime mieux l’escalier !

Et il allait rebrousser chemin, mais il s’arrêta net : Fandor braquait sur lui un revolver.

– Si dans trois secondes vous n’avez pas enjambé cette fenêtre, si dans quatre secondes vous n’êtes pas au-dessus de moi, accroché à cette échelle de fer, et si, dans le délai d’une minute, vous n’êtes pas descendu jusqu’en bas, aussi vrai que je m’appelle Jérôme Fandor et que je porte une soutane de prêtre, je vous fais sauter la cervelle !

Gauvin devint livide.

– Il est complètement fou ! pensa-t-il.

Mais il n’osait désobéir, et Fandor, quelques instants après, s’applaudissait de sa menace, car il était au bas de l’échelle en compagnie du notaire, et tous deux, par une porte écartée, quittaient les communs de l’hôtel et se retrouvaient dans la rue.

– Une automobile ! cria Fandor, où en trouve-t-on ?

– Sur la place à côté, répondit Gauvin.

Les deux jeunes gens y couraient, prenaient un taxi-auto. Gauvin donnait l’adresse de son domicile ; huit minutes après le journaliste et le notaire se trouvaient à l’entrée du petit jardinet, au milieu duquel s’élevait le domicile du tabellion.

Fandor, dès lors, avait complètement perdu son entrain railleur et son ton de persiflage.

Un pli barrait son front, il avait la main crispée sur la crosse de son revolver.

– Assez blagué, murmura-t-il entre ses dents. Ouvrons l’œil maintenant !

Et à voix basse, il interrogeait Gauvin :

– Décrivez-moi rapidement la disposition de votre maison. De quel côté donne la fenêtre de votre cabinet de travail ?

– La fenêtre de mon cabinet de travail, articula Gauvin, mais c’est cette fenêtre qui se trouve juste en face de vous.

– En êtes-vous bien sûr ? demanda le journaliste.

Gauvin devenait de plus en plus interloqué.

– Mais naturellement, oui, pourquoi cette question ?

– Parce que, déclara Fandor, cette fenêtre est intacte, et il apparaît que personne ne l’a ouverte de l’intérieur de votre bureau.

– Qu’en concluez-vous ? demanda le notaire.

– Ceci, fit Fandor d’une voix basse : c’est que le voleur que vous m’avez signalé et que vous supposez avoir enfermé dans votre cabinet, n’a pas dû chercher à s’enfuir, sans quoi rien n’aurait été plus simple pour lui que d’ouvrir la fenêtre et de sauter dans le jardin, d’autant que cette fenêtre est au rez-de-chaussée…

Les doigts de Gauvin se crispèrent sur le bras de Fandor.

– Mon Dieu ! Vous avez raison, fit-il. Mais alors, si l’homme est encore là, nous allons nous trouver face à face avec lui !

– Je l’espère bien, grogna le journaliste. Conduisez-moi à la porte de votre cabinet.

Gauvin obéissait.

Toutefois, si Fandor était joyeux, surexcité à l’idée que l’on allait peut-être avoir à subir une lutte violente, le notaire avait peur, très peur.

– Allons ! Allons !… ordonna Fandor, dépêchons-nous !

Lentement, d’une main tremblante, Gauvin introduisait la clé dans la serrure de la porte de son cabinet de travail.

Il l’ouvrit avec précaution ; les deux hommes, sans bruit, se glissèrent dans la pièce. Gauvin allait tourner le commutateur électrique, Fandor l’en empêcha.

– Pas de blague ! fit-il à voix basse ; on est toujours mieux dans l’obscurité pour attaquer et surtout pour se défendre ! Dites-moi quelle est la situation des lieux ?

– Voilà ! fit Gauvin. Si vous vous avancez tout droit, vous vous heurtez dans le fauteuil placé devant mon bureau. En tournant à gauche, c’est ma bibliothèque avec le placard en bas. Méfiez-vous, il y a tout un paquet de dossiers par terre… À droite se trouve la malle, et c’est de cette malle que m’a semblé provenir le bruit dont j’ai eu tellement peur…

Gauvin s’arrêtait brusquement de parler, un léger bruit venait de retentir.

– Entendez-vous ? balbutia-t-il d’une voix affolée, cependant qu’il reculait, prêt à quitter la pièce.

Mais, au même moment, une détonation retentit, un coup de feu…

– La lumière ! hurla Fandor, qui, dès lors, se précipitait sur le commutateur, car Gauvin, terrifié, n’avait pas fait un mouvement.

Et aussitôt, la pièce s’illumina.

Le journaliste avait l’arme au poing, le doigt sur la détente, il s’arrêta, stupéfait : il n’y avait personne dans la pièce…

Fandor constatait simplement qu’elle était plongée dans le plus grand désordre.

Mais, alors qu’il jetait les yeux autour de lui, il remarqua la grande malle dont lui avait parlé le notaire, et à ce moment précis cette malle se remua.

– Oh ! oh ! clama Fandor, c’est de là qu’est parti le coup de feu ! Allons-y donc à tout hasard !

Et Fandor ripostait à son tour par un coup de feu.

– Montrez-vous donc ! grogna-t-il, ou alors rendez-vous !

Mais, à ce moment, une voix retentit et l’émotion de Fandor fut si forte, qu’il lâcha son revolver…

– Fandor ! avait crié une voix.

Cette voix provenait de l’intérieur de la malle, cette voix, c’était celle de Juve !

– Ah ! nom de Dieu de nom de Dieu ! jura Fandor, qu’est-ce que tout cela signifie ?

Le journaliste avait reconnu cependant la voix du policier, et il se précipitait sur la grande malle d’osier.

Plus vif que la pensée, il en arrachait les courroies ; le couvercle se souleva, et aussitôt, renversant le casier supérieur surchargé de dossiers, Juve surgit de l’intérieur de la malle, rouge comme une pivoine, transpirant à grosses gouttes, soufflant comme un soufflet de forge…

– Eh bien ! fit-il paisiblement, voilà des acrobaties qui ne sont plus de mon âge ! Je commençais à être courbaturé par cette effroyable mécanique !

– Juve, Juve, criait Fandor, que diable faisiez-vous là-dedans ?

– Pas grand-chose !… Je ne peux pas te dire que je me promenais… mais enfin, c’est tout comme…

– Juve, ce coup de revolver, quand nous étions dans l’obscurité, est-ce vous qui l’avez tiré ?

Le policier tressaillit, regarda Fandor d’un air affectueux :

– C’est moi, petit, et je le regrette ; certes, j’étais à cent lieues de songer que tu étais à proximité. Je tirais uniquement dans le but de briser ces courroies de cuir qui m’empêchaient de sortir de cette malle.

– Juve, poursuivit alors Fandor, dont le visage exprimait une touchante inquiétude, j’ai riposté, j’ai tiré dans la malle… ne vous ai-je pas blessé ?

– Tu es très maladroit, fit Juve, tu ne m’as même pas effleuré, mais enfin, pour cette fois, je ne t’en ferai point le reproche…

Le policier, cependant, se dégourdissait les jambes, les bras, il regarda autour de lui.

Puis, brusquement, il interrogea Fandor :

– Comment es-tu ici ?

– Moi, Juve, c’est simple ! C’est Gauvin qui m’a amené.

– Gauvin ! hurla Juve. Où est-il, ce misérable ?

Et, avant que Fandor ait eu le temps de comprendre, le policier se précipitait vers l’entrée du cabinet de travail. Fandor le suivit quelques instants après.

Par deux fois, Fandor appela :

– Gauvin ! Gauvin !

Mais nul ne répondait.

– C’est curieux, se demandait Fandor, où donc est-il passé ? Je sais bien qu’il est plus poltron qu’une poule mouillée, mais enfin, il a dû nous entendre et comprendre que c’est vous qui étiez là. Rien que votre nom, Juve, devait le rassurer.

Le policier secouait la tête ironiquement.

– Tu te trompes, Fandor ; c’est mon nom qui l’a fait fuir.

– Ah bah ! fit le journaliste, pourquoi ?

– Parce que, articula Juve, Gauvin, tout bête qu’il est, a compris que, sitôt que je serais sorti de cette malle, mon premier mouvement consisterait à lui mettre la main au collet !

Le journaliste considérait le policier d’un air hagard.

– Je ne vous comprends pas, Juve ?

– Cela ne m’étonne pas, répondit le policier ; pour comprendre les gens, il faut savoir ce dont il s’agit… Tu arrives en retard au dénouement d’une pièce dont tu n’as pas vu les premiers actes, ce serait vraiment trop beau si tu y pigeais quelque chose. Mais, ne t’inquiète pas, je m’en vais te raconter l’affaire en quelques mots.

Fandor trépignait d’impatience.

– Parlez, Juve, parlez !

– Nous ne sommes pas pressés, déclara le policier. Ne t’étonne pas de ne pas me voir m’élancer à la poursuite de cette petite fripouille de notaire, c’est un bandit de minuscule envergure, que nous aurons quand nous voudrons… Et, au surplus, nous sommes beaucoup mieux ici, où je perçois encore l’espoir de recevoir la visite de quelqu’un qui s’intéresse à nous, autant que nous nous intéressons à lui… Tu devines, gros malin de Fandor, que je veux parler de Fantômas !

Juve avait l’air de plus en plus énigmatique, Fandor s’exaspéra :

– Parlez, Juve, parlez ! grogna-t-il en serrant les poings.

Mais le policier se faisait un malin plaisir d’énerver Fandor.

– J’ai beaucoup de choses à te dire, et quelques-unes à te cacher. Il faut que je réfléchisse, Fandor ! Donne-moi une cigarette…

Le journaliste se résignait.

– Dieu, que vous êtes insupportable, Juve ! commença-t-il.

Il espérait que le policier allait enfin prendre la parole, mais au préalable, Juve désigna l’ampoule électrique qui éclairait le cabinet du notaire.

– Va donc éteindre, Fandor ; l’obscurité est propice, nécessaire même, aux propos que je vais te tenir, et, au surplus si jamais Fantômas vient ici, nous serons mieux pour le recevoir dans l’obscurité…

Deux heures passaient pendant lesquelles Juve et Fandor s’entretenaient longuement.

Tout d’abord, le policier avait obligé le journaliste à lui faire le récit des extraordinaires aventures dont il avait été le héros à la morgue, puis ensuite la victime.

Juve alors avait commencé à expliquer à Fandor l’enchaînement compliqué des circonstances qui lui avaient fait découvrir le cadavre de Daniel, puis la dernière supercherie de Fantômas tentant de s’emparer de la fortune de M me Verdon, fortune désormais en sécurité dans la poche même de Juve.

Un point cependant demeurait obscur dans le récit de Juve. Était-ce à dessein qu’il l’avait laissé dans l’obscurité ?

Fandor le lui demanda :

– Cette M me Verdon, interrogeait le journaliste, qui me semble être une si grande et si noble figure, quel est son nom, sa véritable personnalité ?

La lune se levait à ce moment. Ses rayons argentés pénétrèrent dans l’intérieur du cabinet par les interstices des persiennes closes de la fenêtre.

Fandor alors pu considérer le visage de Juve et s’aperçut qu’il était très troublé, qu’il exprimait une émotion intense, et que, malgré ses efforts pour lutter contre cette émotion, les yeux de Juve se remplissaient de larmes.

– Qu’avez-vous donc ? demanda le journaliste.

Pour toute réponse, Juve se leva, et s’approchant de Fandor il l’attira sur sa poitrine, le serra longuement sur son cœur.

– Fandor, mon ami, fit-il d’une voix qu’entrecoupait l’émotion, c’est un grand bonheur que je vais t’apprendre ; Fandor, il est au monde une femme que depuis quinze années que nous vivons ensemble tu n’as jamais oubliée, et à laquelle tu ne peux songer sans une touchante et respectueuse émotion… Une pudeur délicate et compréhensible fait que tu ne prononces jamais son nom devant personne, mais moi qui te connais, je sais que tu ne l’as point oubliée et que sans cesse tu penses à elle, et que tu l’aimes comme au premier jour…

Fandor se sentait blêmir à ces paroles.

– Juve… Juve… balbutia-t-il, on dirait que vous me parlez de…

Et dès lors, dans un grand cri, Juve hurlait :

– De ta mère, Fandor ! oui, c’est de ta mère que je te parle… ta mère qui existe, qui est vivante ; ta mère, Fandor, qui n’est autre que la noble et digne femme qui, depuis plus de dix ans qu’elle s’est échappée de l’odieuse prison dans laquelle Fantômas l’avait enfermée, vit ici à quelques pas de Grenoble, au village de Domène, sous le nom de M me Verdon. Fandor… Fandor… J’ai retrouvé ta mère, demain tu seras dans ses bras !