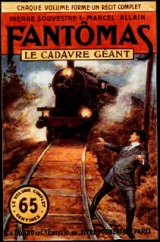

Текст книги "Le Cadavre Géant (Гигантский кадавр)"

Автор книги: Марсель Аллен

Соавторы: Пьер Сувестр

Жанр:

Иронические детективы

сообщить о нарушении

Текущая страница: 18 (всего у книги 26 страниц)

Du premier coup, M me Verdon reconnut le personnage que lui avait annoncé M me Férot, rien qu’à la silhouette très particulière qu’il avait.

C’était absolument le bonhomme Noël avec sa grande barbe blanche descendant jusqu’à la ceinture et ses cheveux bouclés très longs et très blancs aussi s’échappant d’une calotte de velours placée sur le sommet du crâne.

Le personnage avait le physique que l’on se complaît à accorder par l’imagination aux gens qui exercent sa profession.

Il était drapé dans une sorte de grande houppelande, ressemblant aussi bien à une robe de chambre qu’à un pardessus, et que serrait à la taille une cordelière comme en ont les religieux des ordres mendiants.

Le personnage était chaussé de gros souliers ferrés, et sur son dos voûté il portait, suspendue par une courroie, une grande besace de cuir, gonflée de linge et de cailloux.

– Monsieur le professeur Marcus ? interrogea M me Verdon qui réprimait un sourire en voyant l’accoutrement du bonhomme et qui malgré tout n’éprouvait pas une mauvaise impression, car dans le visage de ce vieillard, dont les traits étaient dissimulés sous une épaisse touffe de poils hirsutes recouvrant presque entièrement la face, brillaient deux yeux étrangement intelligents et spirituels.

Comme l’avait dit l’inspecteur du Palace-Hôtel, le mari de M me Férot, cet homme-là ne devait pas être une bête, loin de là !

Le vieillard, cependant, s’inclinait devant son interlocutrice. Et, en faisant ce mouvement, il lâcha son sac, qui s’éventra sur le sol, répandant autour de lui tout un attirail de géologue, comportant des petites pioches en acier, des truelles et des échantillons de pierres aux couleurs éclatantes.

Cependant qu’il jetait un coup d’œil attristé sur son bagage répandu dans le jardin, le vieillard, qui assurément connaissait les usages du monde, laissait ces objets dans leur désordre pour s’approcher de M me Verdon et se présenter à elle dans les règles.

– Je suis, en effet, le professeur Marcus, déclara-t-il, Marcus de Zurich, dont vous avez peut-être entendu parler. Mes travaux sont d’ailleurs connus de toutes les personnes intelligentes et instruites qui s’intéressent à la géologie…

M me Verdon l’interrompit :

– Monsieur le professeur, fit-elle, je ne suis qu’une pauvre femme, une humble ménagère, et je n’entends rien à votre science, mais votre nom m’est connu parce que la femme de l’inspecteur du Palace-Hôtel, auquel vous vous êtes adressé hier au soir, sort d’ici et m’a fait connaître votre intention de vous installer chez moi.

Un éclair de satisfaction brûla dans le regard du vieillard, qui, s’inclinant à nouveau jusqu’à terre, interrogea d’un air humble :

– Aurai-je l’honneur d’être agréé par vous, madame ?

M me Verdon, bien qu’elle fût fort triste à son ordinaire, se pinça les lèvres pour ne point rire.

– Il ferait une demande en mariage, pensa-t-elle, que ce noble vieillard ne serait pas plus solennel !

Et s’efforçant de se hausser au ton de son interlocuteur, elle répondit, esquissant une révérence :

– Je serais très honorée, monsieur le professeur, de vous avoir pour locataire au second étage de ma maison, si toutefois mes conditions vous conviennent et si vous n’êtes pas trop difficile !

Pendant ce temps, le professeur avait ramassé les cailloux, les outils et le linge qui s’étaient échappés de son sac ; ayant remis le tout à l’intérieur de la besace il répliqua d’un ton pénétré :

– Mes conditions seront les vôtres, madame, et je me déclare d’avance satisfait de votre installation, car je la trouverai certainement confortable. J’ai l’habitude, en effet, de passer la moitié de mes nuits à la belle étoile et de gîter dans la montagne à la manière des bergers ou même des chamois.

– Voulez-vous, proposa M me Verdon, que je vous fasse voir vos futurs appartements ?

Dès lors, M me Verdon guidait son hôte dans la demeure.

– Voici, lui désignait-elle, votre chambre à coucher. À côté se trouve le cabinet de toilette.

Le vieillard ne regardait point l’ameublement, ne tenait point compte de l’odeur de moisi.

Il avait couru droit à la fenêtre et, après l’avoir ouverte, se penchait par-dessus la balustrade du balcon pour regarder au-dehors.

– Quel superbe panorama ! dit-il. C’est un pays d’enchantement et de rêve que ce Dauphiné. Je vous félicite, madame, de vous y être installée. Vivez-vous là depuis longtemps ?

– Dix ans, monsieur, et un peu plus encore peut-être, mais comme vous le dites, c’est un pays délicieux, parfois sévère et mélancolique, toujours beau !

– On a l’impression, poursuivit le professeur, que ces grandes montagnes qui se dressent en face de vous sont des êtres qui pensent et que les nuages qui se meuvent au-dessus de leurs cimes sont des êtres vivants. Souvent, madame, il m’est arrivé, lorsqu’au cours de mes pérégrinations je heurtais de mon maillet le flanc de quelque roche, d’avoir l’impression très nette que je commettais une sorte de sacrilège, et que je faisais souffrir quelque géant de pierre immobilisé sous la forme d’une montagne par la volonté d’un être tout-puissant !

M me Verdon hochait la tête, séduite par le langage et la conversation de son interlocuteur.

Assurément, c’était non seulement un homme instruit ayant de belles et grandes pensées, mais encore un esprit distingué et délicat.

Il n’avait aucun accent bien qu’il fût de Zurich ; incontestablement, son érudition devait être profonde.

M me Verdon, cependant, reprenait :

– Voulez-vous que nous passions maintenant dans la salle à manger ?

Mais à ces mots, le professeur Marcus eut un sursaut de surprise.

– Dans la salle à manger ?… fit-il, aurai-je donc une pièce semblable à ma disposition ?…

– Sans doute, fit M me Verdon.

Puis, voyant l’air ennuyé du savant, elle interrogea :

– Est-ce que cela vous déplairait par hasard ?

– Ma foi oui, articula nettement le professeur Marcus. Je vous avoue, madame, que le fait d’avoir une salle à manger comportera nécessité de posséder également une cuisine.

– Mais certainement, fit M me Verdon.

Et elle se dirigeait vers l’extrémité d’un couloir dans l’intention de montrer à son futur locataire que l’indispensable cuisine existait. Celui-ci l’arrêta :

– N’en faites rien, madame, je vous en prie, demanda-t-il ; je suis convaincu que votre maison est fort bien agencée, mais il me vient encore une idée pénible à l’esprit. L’existence d’une cuisine présuppose la nécessité d’avoir une cuisinière, et je vous assure que je me vois bien mal discutant avec une personne remplissant cet emploi, le cours actuel, passé ou futur des denrées alimentaires !

– Cependant, fit M me Verdon, cela est une nécessité de l’existence !

Et elle pensait à part soi :

– Quel diable d’original que ce vieux savant !

Toutefois, le professeur Marcus avait une façon d’être et de dire les choses qui inspiraient la sympathie.

Il se rendait compte que son attitude ne déplaisait point à M me Verdon, et dès lors le vieux géologue considérant son interlocutrice bien en face, lui suggéra :

– J’imaginais, madame, qu’en venant m’installer chez vous, je pourrais espérer être débarrassé de tous ces petits soucis de la vie matérielle qui nuisent au calme de mon cerveau, qui m’est nécessaire pour poursuivre mes travaux. Oh ! je ne suis pas difficile, et la moindre chose me convient. Deux œufs sur le plat, une côtelette, voilà mon déjeuner ! Quant au dîner, quelques légumes et un verre d’eau, cela suffit largement à mes besoins !

– Je vous vois venir ! fit en souriant M me Verdon. Vous voudriez que je m’occupe de vos repas !

– Vous seriez, rétorqua le professeur, la plus aimable des femmes, si vous acceptiez !

– Mon Dieu ! fit M me Verdon après un silence, je n’y vois guère d’inconvénient ; ma femme de ménage est fort capable de préparer nos repas à tous deux, et si cela vous rend service, j’en serais fort heureuse…

Très homme du monde, le vieux savant, s’inclinant devant M me Verdon et lui prenant la main, y déposait un baiser respectueux.

La vieille dame en fut tout émue.

– Décidément, c’est un homme charmant ! se dit-elle.

Après avoir appréhendé le premier contact avec ce locataire inconnu qu’elle avait décidé d’introduire chez elle sans trop savoir pourquoi, dans le simple but d’utiliser un étage de sa maison qui ne servait à rien, et non pour gagner de l’argent, puisqu’elle était riche, M me Verdon s’humanisa tout à fait.

– Au fait, interrogea-t-elle, ayant consulté une pendule qui, par hasard, marchait, et constaté qu’il était une heure de l’après-midi, au fait, avez-vous déjeuné, monsieur ?

– Pas encore, avoua le savant.

M me Verdon s’indignait d’avoir oublié de poser une question si naturelle à son hôte.

– Moi, j’ai d’autres habitudes, fit-elle ; je déjeune à onze heures du matin.

Puis, descendant rapidement au premier étage, elle articulait, cependant que le vieillard la suivait :

– Je m’en vais vous préparer un repas qui sera bien frugal, bien modeste, mais vous m’excuserez, je ne l’ai pas prévu ?…

Et encore que le vieux savant se défendit de lui occasionner ce dérangement, M me Verdon, avec une grâce charmante, mettait rapidement le couvert, plaçait sur la table quelques hors-d’œuvre, un gigot froid à peine entamé, puis débouchait une bonne bouteille de vin.

– Déjeunez, monsieur, je vous en prie, dit-elle.

Par discrétion, elle allait se retirer, le savant l’en empêcha.

– Oh ! madame, ne vous éloignez pas ; tenez-moi compagnie. Je suis si heureux de pouvoir m’entretenir avec une personne de votre monde et de votre intelligence !

Deux heures après seulement, le savant abandonnait la salle à manger, remerciant M me Verdon, laquelle ne l’avait pas quitté pendant tout le temps qu’avait duré le frugal repas.

Toutefois, le vieux savant et la vieille dame avaient causé avec tant d’animation et d’entrain que le temps leur avait paru bien court.

Le savant était un homme charmant, intéressant, instruit, extraordinairement séduisant.

M me Verdon était intelligente, agréable causeuse, très femme du monde également.

Et, pendant deux heures, ils s’étaient découverts l’un l’autre, et également appréciés.

Les dix années de solitude pendant lesquelles M me Verdon s’était renfermée dans un isolement volontaire et absolu, n’avaient pas anéanti en elle les habitudes de femme du monde qu’elle possédait certainement autrefois.

Quant au professeur Marcus, la science et l’instruction qu’il avait acquises au cours de sa longue existence n’avaient point fait disparaître les principes de bonne éducation qu’il avait certainement reçus dans sa première jeunesse.

Lorsqu’ils quittèrent la salle à manger, les deux vieillards paraissaient enchantés l’un de l’autre.

Le professeur Marcus avait parlé avec enthousiasme de ce pittoresque Dauphiné qu’il aimait déjà avant de le connaître.

Et M me Verdon avait eu honte de lui avouer que depuis dix ans qu’elle y habitait, c’était à peine si elle avait été une ou deux fois par mois de Grenoble à Domène et de Domène à Chambéry !

– Quoi ! s’était écrié le professeur, vous n’êtes jamais montée dans la montagne ?

– Ma foi, non, rétorquait M me Verdon qui ajoutait :

« D’abord, mes vieilles jambes ne me le permettraient pas, et, en outre, je jouis d’ici d’un spectacle si beau, d’un panorama si étendu, que je n’éprouve point le désir de voir autre chose !

Tout en parlant, M me Verdon conduisait le professeur au bout du jardin, où se trouvait une terrasse.

– C’est ici, déclara-t-elle, que je passe le plus clair de mes journées lorsque le temps le permet. On découvre, ne trouvez-vous pas, monsieur le professeur, un magnifique panorama ?

Et, en étendant son bras tremblotant que terminait une main blanche toute ridée, M me Verdon désignait à son interlocuteur cette magnifique vallée de l’Isère qui se déroulait au pied de la terrasse, s’en allant jusqu’aux premiers contreforts du massif de la Chartreuse.

– En face de nous, expliquait M me Verdon, c’est le Grand-Som ; puis, à gauche, cette montagne abrupte, qui surplombe Grenoble, s’appelle le Casque-de-Néron.

Les anecdotes du professeur avaient charmé M me Verdon, celle-ci ne voulait pas être en reste d’esprit et d’intéressantes documentations par rapport au savant.

– On vient, commença-t-elle, de me raconter, au sujet du Casque-de-Néron, une bien étrange histoire…

– Vraiment ? fit le professeur, à quel sujet ?

– Il s’agit, continua M me Verdon, de la vision qu’aurait eue un jeune enfant dont je connais la mère. Louis Férot, c’est ainsi qu’il s’appelle, aurait vu hier, au haut du Casque-de-Néron, la silhouette formidable et gigantesque se précisant dans les cimes neigeuses, d’un géant…

Mais M me Verdon s’arrêtait net, et devenait toute pâle.

– Mon Dieu ! mon Dieu ! fit-elle, cependant que ses yeux demeuraient obstinément fixés vers la montagne dont elle parlait. Mon Dieu ! suis-je l’objet d’une hallucination ?

Elle se penchait instinctivement vers le professeur et s’appuyant sur son épaule, elle lui demandait d’une voix angoissée :

– Regardez vous-même ! Regardez !

Le professeur intrigué regarda…

Cependant que la vallée, vu l’heure déjà avancée de la journée, s’estompait dans la brume et disparaissait sous le brouillard, un soleil couchant rouge et flamboyant faisait miroiter ses rayons sur les cimes d’une blancheur éblouissante, surmontant le Casque-de-Néron.

Il semblait qu’un incendie formidable s’allumait au cœur des glaciers, et que la neige se fondait sous la caresse brûlante d’une langue de feu.

Mais soudain, comme le professeur regardait, à son tour, il tressaillit ; ses mains, qu’il avait fines et nerveuses, se crispèrent sur les bras du fauteuil rustique dans lequel il était assis.

– Ah ! par exemple, grommela-t-il, ce n’est pas possible ! Qu’est-ce que cela signifie ?

Désormais, le savant et la vieille femme, sans échanger une parole, assistaient en témoins stupéfaits au spectacle qui se déroulait devant leurs yeux.

Du chaos formé par les aiguilles de glace et les collines de neige qui surplombaient la montagne, se détachait nettement une silhouette qui, peu à peu, se précisait.

Il semblait que le soleil couchant, en dardant ses rayons sur les sommets, dessinait lui-même les contours de ce que les gens de la vallée pouvaient apercevoir.

Il s’agissait d’abord d’un profil humain, immense, gigantesque, formidable ; le profil d’un homme au nez puissant, au front large comme un pont jeté sur un torrent, à la bouche ouverte comme une caverne, au menton coupé court, comme une anfractuosité dans une roche, comme la paroi d’un précipice…

Puis la ligne s’affirmait encore.

Et c’était désormais, sur la glace, la carrure puissante d’un homme vêtu de sombre, que l’on apercevait. Ses vêtements paraissaient déchirés, vêtements immenses, grands comme des voiles de navires, comme d’immenses drapeaux.

Les rayons du soleil, caressant encore ce corps comme un pinceau lumineux, dessinaient les formes des deux jambes semblables à des piliers de cathédrale ou tout au moins à de gros troncs d’arbres noueux, dont les racines tourmentées de l’un étaient constituées par les doigts d’un pied immense qui semblait avoir été violemment arraché de sa bottine, à en juger par les plaies et les meurtrissures qu’il portait à la surface.

Puis, au bout de quelques instants, cette extraordinaire vision s’atténuait, se fondait, disparaissait complètement…

Et, dès lors, le vieux savant et M me Verdon ne voyaient plus que les sommets du Casque-de-Néron tels que la nature les avaient dessinés, tels que jusqu’alors ils avaient toujours apparu, sans que jamais personne ait pu soupçonner qu’un géant monstrueux avait eu l’idée de venir s’en servir comme d’un lit de repos !

Or, cette vision depuis longtemps avait cessé, la montagne avait repris son aspect normal, que le professeur Marcus et M me Verdon étaient encore plongés dans la stupéfaction la plus profonde.

Ils n’échangeaient pas une parole, et, chose curieuse, l’un et l’autre paraissaient également atterrés.

Enfin le géologue se leva.

Sa voix était changée, son front était devenu grave et soucieux, son regard très troublé…

Il articula lentement :

– Veuillez m’excuser, madame, de vous avoir importunée si longtemps de ma présence, il importe que j’aille me préoccuper de mes bagages. Le train qui les amène de Grenoble doit être arrivé, je vais jusqu’à la gare.

Il ne parlait point de la vision, il ne regardait même plus dans la direction du Casque-de-Néron.

M me Verdon le laissa partir, se contentant d’acquiescer par un léger hochement de tête.

Elle articula cependant :

– Il importe que je me préoccupe de votre installation, monsieur. Je m’en vais veiller à ce que tout soit prêt pour ce soir.

Les deux interlocuteurs, dès lors, se séparaient.

Lorsqu’ils furent hors de vue l’un de l’autre, tous deux eurent une attitude véritablement extraordinaire.

Le professeur Marcus, qui jusqu’alors était resté très calme, marchait à grands pas, frappant le sol du talon dans le petit sentier qui le conduisait de la propriété de M me Verdon à la gare de Domène.

Il ne se tenait plus courbé.

Il avait redressé sa taille, et, s’avançant avec une merveilleuse assurance, cependant que ses yeux lançaient des éclairs, il grommelait, serrant les dents :

– Qu’est-ce que cela signifie, et comment se fait-il, non seulement qu’on puisse le voir, mais qu’on puisse le voir aussi gros ?…

Si quelqu’un avait deviné la pensée du professeur Marcus, il ne se serait pas lassé de l’interroger…

Assurément, pour penser de la sorte, le vieux savant devait en savoir long sur le géant apparu au Casque-de-Néron, mais, peut-être, n’aurait-il pas voulu dire ce qu’il savait…

Quant à M me Verdon, à peine était-elle rentrée dans sa maison, qu’elle courait à sa chambre et ouvrait un tiroir.

Elle en sortait une photographie, celle d’un tout jeune homme, qu’elle considérait longuement en se pinçant les lèvres.

Elle ne paraissait pas autrement émotionnée, mais plutôt perplexe.

– C’est curieux, se demandait-elle, quelle ressemblance extraordinaire ! Ce pauvre malheureux a déjà eu une mort bien étrange, on dirait que le sort s’acharne à faire du mystère et de l’invraisemblable autour de lui. Mon Dieu, mon Dieu ! Qu’est-ce que cela signifie ?

M me Verdon se promenait d’un pas nerveux dans sa chambre, les bras croisés, la poitrine haletante.

Tout son corps de vieille tressaillait ; elle était réellement troublée, elle articula lentement :

– Il va falloir que je sache si d’autres gens ont comme moi, comme le petit Louis Férot, aperçu cette extraordinaire vision. Il faut surtout que j’en parle à Gauvin, le notaire, car Gauvin, lorsqu’il est revenu de Paris, m’a dit qu’il avait vu, bien vu et même reconnu le cadavre !…

Chapitre XVIII

Le cadavre géan

t

Quarante-huit heures s’étaient écoulées.

Par un brouillard intense comme il en règne parfois dans les régions montagneuses au début du printemps, un homme descendit du train venant de Paris, à la gare de Grenoble, où il arrivait vers sept heures du matin.

Dès que ce voyageur, qui avait grelotté pendant quinze heures dans son wagon et subi un ennuyeux changement de train à Lyon vers quatre heures, fut sur le quai de la gare, il se mit à faire les cent pas pour se réchauffer les pieds, tandis qu’il relevait le col de son pardessus.

Puis, s’étant enquis auprès d’un employé d’un renseignement qui sans doute lui tenait à cœur, il parut fort désappointé d’avoir une réponse négative.

Cet homme avait demandé :

– À quelle heure le train pour Domène part-il d’ici ?

Ce à quoi le facteur de la gare lui avait rétorqué :

– Le train de Domène, monsieur, ne part point d’ici pour cette bonne raison que cette localité n’est point desservie par le chemin de fer du P.-L.-M. mais bien par la Société des chemins de fer sur route Dauphinoise. Sortez de la gare, suivez l’avenue pendant trois cents mètres ; vous arriverez à la place Grenette et là, on vous indiquera l’horaire du train qui doit vous conduire à destination.

– Merci, fit l’homme, qui, fronçant les sourcils, toussant, crachant, enfonça son chapeau sur ses yeux d’un coup de poing, et partit à pied dans la direction qu’on lui avait indiquée.

– Drôle de citoyen ! pensait l’employé, qui le considérant avec un air méprisant, ajoutait à mi-voix :

– Encore un mange-bénéfice qui vient de voyager aux frais de la Compagnie !…

Ce personnage, en effet, qui était descendu d’un wagon de première classe, avait remis à la sortie de la gare un coupon de circulation gratuite.

Sans se douter cependant que sa personne n’inspirait point l’estime et le respect à l’employé de la gare, le voyageur arrivé de Paris s’acheminait à pas pressés dans la direction de la place Grenette.

Il y trouva les renseignements voulus et apprit, non sans regret, qu’il allait lui falloir attendre une heure et demie avant d’avoir un train susceptible de le conduire à Domène.

– À quelle distance en sommes-nous ? demanda-t-il.

Le chef de la station des chemins de fer sur route le renseignait :

– Quinze kilomètres, monsieur.

– Et votre tortillard, poursuivit le voyageur, met combien de temps pour effectuer ce trajet ?

– Une petite heure et quart.

L’homme calcula :

– Une heure et demie d’attente… un heure et demie de trajet… j’ai tout avantage à m’y rendre à pied !

Et dès lors, ayant arrêté cette décision, avant de se mettre en route, il entrait dans un petit restaurant et se faisait servir un solide déjeuner froid afin de se lester l’estomac.

Quiconque l’aurait vu dans ce petit établissement modeste, dégustant rapidement, mais sans nervosité, deux œufs au jambon, une tranche de viande froide qu’il arrosait d’un petit vin clair du pays, ne se serait certes pas douté de la personnalité de ce consommateur.

Il était cependant populaire, célèbre, il avait un nom qui inspirait la confiance et le respect, on savait que chaque fois qu’il y avait quelque part, un risque ou un danger, une audace quelconque à manifester, on l’y trouvait.

Cet homme là, en effet, c’était Juve !

Le policier, sitôt échappé de la bande sinistre des apaches dans laquelle il était si extraordinairement tombé, n’avait eu en effet qu’une idée, poursuivre son enquête, et s’efforcer de savoir, en venant à Grenoble, pour quel mystérieux motif l’infortuné Daniel avait été assassiné.

Juve avait quitté Paris rasséréné, satisfait d’avoir des nouvelles de Fandor, rassuré également au point de vue du coup de téléphone de Bouzille aux termes duquel le cadavre de Daniel aurait disparu de la morgue.

Il avait poussé un profond soupir en voyant comme précédemment, gisant étendu sur les dalles de la salle frigorifique la dépouille mortelle de celui que la nature, aidée du maquillage, avaient si bien fait ressembler à son ami Fandor, au point que lorsqu’il l’avait vu pour la première fois, dans le train d’Amsterdam à Bruxelles, Juve s’y était trompé, et s’était trompé à nouveau à la morgue !…

Le policier, désormais, enfonçait ses deux mains dans ses poches, lâchait les boutons de son pardessus et sortait de Grenoble par la route de Gières conduisant à Domène.

Il passait de nombreux tramways électriques conduisant à Uriage, et Juve aurait pu les prendre, pour s’épargner une partie du chemin.

Mais non seulement il éprouvait le besoin de se dégourdir les jambes et de profiter de l’air pur de cette belle matinée de printemps, mais encore il estimait que la marche allait lui éclaircir les idées et qu’en outre il importait de ne pas arriver trop tôt au domicile de la personne à laquelle il prétendait rendre visite.

Juve était en effet venu à Grenoble dans le but de faire la connaissance de cette M me Verdon dont il avait entendu parler à plusieurs reprises et qui se trouvait indirectement mêlée à la mystérieuse affaire qui avait eu pour grave conséquence la mort encore inexpliquée du jeune Daniel.

Gauvin, le jeune notaire de Grenoble, avait fourni à Juve des renseignements bizarres sur M me Verdon, sa cliente.

Certes, le policier, qui connaissait le passé également bizarre du jeune tabellion, tenait ce dernier dans une médiocre estime, et n’était pas disposé à considérer chacune de ses paroles comme ayant la vertu des paroles d’Évangile. Néanmoins, le policier estimait que le mieux était pour lui de se rendre compte et de s’entretenir avec la personne qui, malgré tout, semblait mêlée à la tragique aventure conclue par la mort de Daniel.

M me Verdon, lui avait-on dit, est une vieille dame riche, qui vit en célibataire, dans une petite propriété coquette et confortable qu’elle possède. C’est une femme de mœurs très simples, en excellents termes avec tout le monde, mais n’ayant d’intimité avec personne.

Elle reçoit peu de lettres, elle n’introduit jamais de gens chez elle ; son existence paraît normale. Elle est âgée, sort peu, ce qui est compréhensible, et vit dans un élégance bourgeoise du meilleur aloi qui laisse supposer que cette femme n’a eu ni revers de fortune, ni déboires, et que, d’autre part, ce n’est point une parvenue.

Juve s’était efforcé d’obtenir de Gauvin quelques renseignements sur la situation pécuniaire de M me Verdon.

Le jeune homme, soit parce qu’il ne voulait pas renseigner le policier, soit parce qu’il avait réellement le respect du secret professionnel, s’était refusé à toute communication sur ce point.

Certes, Juve avait été mis au courant des mauvais bruits qui couraient sur M me Verdon…

Et notamment, quelques personnes lui avaient dit que c’était une aventurière, d’autres, que c’était une femme ayant le plus terrible mystère dans son existence ; mais le policier savait trop ce que valent ces sortes de renseignements, pour y prêter attention.

Finalement, il finissait par n’avoir confiance qu’en une seule chose, son opinion personnelle.

Il arriva à Domène vers neuf heures et demie du matin et trouva le pittoresque village tout particulièrement animé.

Il y avait eu, la veille, marché aux gants, et, ce jour-là, les ouvrières prenaient quelque repos et s’accordaient de la liberté ; des promenades s’organisaient, les gens sortaient de chez eux en habit de fête. Le lendemain du marché à Domène, c’est un véritable dimanche.

Juve s’installait dans un cabaret de la place principale. L’établissement était fort achalandé, car il constituait en même temps la salle d’attente de la station du chemin de fer sur route, qui désormais n’allait pas tarder à arriver de Grenoble.

Il y avait là des couples d’amoureux, de braves familles de paysans, traînant à leur remorque des douzaines d’enfants au nez sale. Quelques vieux montagnards avec leurs bâtons et leurs souliers ferrés, jetaient une note pittoresque dans cette foule bruyante et joyeuse, qui se préparait à partir soit pour Grenoble, soit pour les villages environnants.

Juve s’était attablé au fond du cabaret, et il profitait de la considération qu’il avait fait naître immédiatement en commandant une bouteille de vin bouché pour faire causer le patron de l’établissement.

– Je suis courtier, disait-il, je vends des tapis. J’ai de superbes échantillons à la gare, mais je les ai laissés pour ne pas m’encombrer. Vous qui êtes du pays, ne pourriez-vous pas m’indiquer quelques personnes à qui je pourrais aller faire des offres ?

À quoi rétorqua le cabaretier :

– Nous autres, ici, nous ne sommes guère riches, et les gens qui ont un bas de laine, ne s’amusent pas à faire du luxe. Les tapis, c’est du superflu, et je ne vois personne qui puisse vous en acheter, à part l’épicier du coin… Et encore ce sont des tapis brosses qu’il tient, comme qui dirait des paillassons. Est-ce que c’est cela votre genre ?

– Non, fit Juve en souriant. Moi, je tiens des tapis de Turquie, des tapis d’Orient, des tapis de luxe en un mot…

– Eh bien, mon garçon, coupa péremptoirement le cabaretier, si j’ai un conseil à vous donner, c’est de vous en retourner, car vous ne ferez point d’affaire ici.

Le policier, toutefois, versait une rasade au patron de l’établissement.

– Prenez donc un verre avec moi ? disait-il.

Le cabaretier ne refusait pas.

Il souriait à son hôte inconnu, par amabilité, par politesse ; en réalité, il ne savait trop que lui dire.

Juve, cependant, reprenait la parole, car le policier avait son idée et, sans en avoir l’air, il interrogeait :

– J’ai vu comme ça, fit-il, dans le Bottin, qu’il y a par ici une vieille dame très riche, qui possède de jolies propriétés à l’entrée du village…

Le cabaretier s’esclaffa :

– Ma parole ! Le Bottin est bien renseigné, puisqu’il donne tous ces détails !… Ou alors, mon garçon, vous êtes bien au courant des habitants du pays… Vous avez raison, toutefois, et je n’y pensais pas tout à l’heure. C’est vrai, il y a une M me Verdon, qui passe pour la châtelaine du village ; mais je ne la crois pas bien riche. La meilleure preuve, c’est que ces temps derniers elle cherchait un pensionnaire…

Juve l’interrompit aussitôt.

– Précisez, demanda-t-il. Elle cherche un pensionnaire ?

Le policier, en effet, venait d’avoir subitement l’idée que peut-être, sous le prétexte de venir habiter chez M me Verdon, il pourrait faire sa connaissance sans lui révéler sa qualité.

Mais le cabaretier détruisait aussitôt cet espoir.

– Elle cherchait un pensionnaire, poursuivit-il, elle l’a même trouvé… Un drôle de type, par exemple… C’est un professeur, à ce qu’on dit. Je l’ai vu hier ; il est venu ici commander de la bière et embaucher des domestiques pour le compte de M me Verdon.

– Elle n’avait donc pas de domestiques ? demanda Juve.

– Pas jusqu’à présent, sauf une femme de ménage. Or, paraît que maintenant, depuis qu’elle a ce pensionnaire, il y aurait dans la maison valet de chambre, femme de chambre et cuisinière. À quand le cocher et l’automobile ?…

Le cabaretier plaisantait. Juve, cependant, devenait perplexe. Assurément, la conduite de cette dame Verdon était assez bizarre ! Comme l’avait dit le cabaretier, le fait de prendre un pensionnaire dénotait qu’assurément la propriétaire ne devait pas être très fortunée, mais le fait que sitôt ce pensionnaire trouvé, elle faisait des frais énormes, tels que l’engagement d’une domesticité nombreuse, était de nature à surprendre plus encore.

Juve interrogea.

– Ce pensionnaire, ce professeur, quel homme est-ce ?

– Un vieux, rétorqua le cabaretier, avec une grande barbe blanche et un long manteau qui lui tombe jusqu’aux chevilles. Il a l’air d’un vieux juif allemand. Paraît qu’il est astrologue ou géologue, je ne sais pas exactement. Il s’appelle Marcus, et arrive du fin fond de la Suisse… Mais, au fait, qu’est-ce que tout cela peut bien vous faire ?