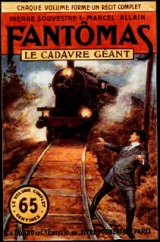

Текст книги "Le Cadavre Géant (Гигантский кадавр)"

Автор книги: Марсель Аллен

Соавторы: Пьер Сувестр

Жанр:

Иронические детективы

сообщить о нарушении

Текущая страница: 19 (всего у книги 26 страниц)

La question du cabaretier frappait Juve. Il rétorqua simplement :

– Si je vous demande ces renseignements, c’est toujours dans l’espoir que je vais découvrir, en causant avec vous, quelqu’un qui pourra m’acheter des tapis.

Un coup de sifflet rauque retentissait : c’était le train sur route qui arrivait de Grenoble avec une demi-heure de retard.

Et tandis que le cabaret, considéré comme salle d’attente, se vidait instantanément, et que les wagons du petit chemin de fer se remplissaient de voyageurs, Juve quittait aussi la salle d’auberge, et s’en allait dans la direction de la propriété habitée par M me Verdon.

Une heure après, le policier revint dans le cabaret. Il était de fort mauvaise humeur et son visage peignait assurément ses sentiments, car le cabaretier, l’ayant aperçu, s’en vint s’asseoir à côté de lui.

Il lui tapait familièrement sur l’épaule.

– Eh bien, mon garçon, dit-il, il faut croire que ça n’a pas marché !… Vous avez l’air très ennuyé !

– Oui, reconnut Juve, cette dame n’a même pas voulu me recevoir !

– Bast ! fit le cabaretier. Un client de perdu, dix de retrouvés… Il faut se faire une raison, mon ami. Vous avez l’air fatigué ; à votre place, je déjeunerais bien tranquillement ici et ensuite je m’en irais à Grenoble, où je serais sûr de faire plus d’affaires.

– Peut-être avez-vous raison, poursuivit Juve qui s’attablait et, mélancoliquement, commençait le repas que lui avait conseillé de faire le cabaretier.

Juve, en effet, n’avait pas été reçu chez M me Verdon.

Il n’avait pas insisté pour arriver jusqu’auprès d’elle, ce qui lui aurait été aisé s’il avait voulu faire connaître sa qualité d’inspecteur de police, s’il avait simplement prononcé son nom.

Mais Juve, dans cette affaire, tenait à faire ses enquêtes incognito, et les domestiques lui ayant répondu d’un ton bourru que madame ne le recevrait certainement pas, il s’en était allé.

Dans l’après-midi, Juve regagnait lentement Grenoble. Il pouvait être environ trois heures et demie ou quatre heures, lorsque soudain, dans le tramway où il se trouvait, une vive émotion sembla se déterminer soudainement.

On était arrêté dans une petite gare, et les voisins de Juve, des campagnards et des campagnardes, avaient tous quitté leur place, s’étaient portés en masse d’un seul côté du train-tramway et, ayant abaissé les vitres pour regarder par les fenêtres ouvertes, scrutaient le ciel d’un air anxieux et intrigué.

Juve se demandait quel pouvait bien être le motif de cette attention subite qui se portait dans une direction déterminée.

Il écoutait les conversations, il entendait s’échanger certains propos bizarres :

– Je crois que je vais avoir bien peur ! articulait une jeune fille qui pinçait jusqu’au sang le bras de son voisin, un jeune homme, son amoureux probablement.

Un vieux paysan, au chef branlant, secouait la tête et souriait de l’air désabusé et ironique des gens qui ont vu bien des choses.

Il était à côté de Juve, et familièrement, le prit à témoin :

– Croyez-vous, tout de même, que cette jeunesse est naïve ! Parce que le bruit en a couru hier dans les cabarets, ils s’imaginent qu’ils vont le voir, comme ça, à l’heure dite, comme s’il avait d’ailleurs existé !

– Évidemment ! fit Juve, qui voulait avoir l’air de comprendre et qui ne comprenait pas…

L’employé du train allait donner le signal du départ, mais il se heurta à une protestation indignée de tous les voyageurs.

– Attendez donc cinq minutes ! lui criait-on. Voilà le soleil qui baisse… il est tout près du pic le plus élevé, et nous n’allons pas tarder à le voir…

Et c’était alors des petits cris de femmes apeurées, des ricanements bêtes de gens qui ont un peu peur, des chuchotements de tous côtés…

– Le voilà ! le voilà ! criait-on.

Et tous les regards se portaient dans la direction du sommet d’une montagne que Juve savait être le Casque-de-Néron.

Le conducteur du train n’avait pas donné le signal du départ, et il était lui-même, oubliant son rôle officiel, parmi les plus excités à l’idée de ce que l’on allait voir.

Or, les voyageurs s’étaient évidemment trompés, car il y eut un murmure de désappointement qui succéda aux cris d’allégresse ; on ne voyait rien, absolument rien d’anormal, sur la montagne aux cimes couronnées de neige, et que dorait un soleil couchant dans le faisceau lumineux de ces derniers rayons du soir.

Juve, comme les autres, regardait, et il n’osait, de peur de se faire remarquer, demander ce que l’on attendait, ce que l’on espérait voir.

Il allait cependant poser la question à son voisin, le vieux paysan au chef branlant, lorsqu’une clameur immense s’éleva de la foule des voyageurs du train-tramway :

– Le voilà ! le voilà !

– Cette fois il n’y a pas de doute… regardez donc comme il est grand !

– Bien sûr, puisque c’est un géant…

– Comme il a l’air méchant !

– Vous ne pouvez pas savoir, on ne voit pas sa figure…

– Et ses pieds !… Sont-y gros !… Voyez sa chaussure ; on dirait une charrette à foin !

Cette fois, Juve, dont le regard avait suivi les regards de la foule et dont les oreilles entendaient ce qui se disait autour de lui, devint pâle, très pâle.

Certes, il était à cent lieues de s’attendre au spectacle qu’il voyait désormais, spectacle assurément nouveau pour lui, mais qui semblait être familier aux habitants de la région.

Le policier, en effet, venait de voir peu à peu se révéler la silhouette fantastique et gigantesque d’un homme aux dimensions monstrueuses, qui semblait dormir ou alors s’être figé dans le sommeil rigide de la mort, au sommet de la montagne, homme immense et gigantesque, homme qu’au premier abord on pouvait estimer long de vingt mètres et large en proportion.

Cela, c’était inadmissible. Et si les populations naïves par plaisanterie ou ignorance croyaient à un géant, Juve immédiatement se déclarait à lui-même que cela ne se pouvait pas, qu’il y avait là simplement un mystère dont il ne saisissait pas nettement le secret.

Mais ce n’était pas cela qui avait rendu Juve si pâle, ce n’était pas cela qui déterminait chez lui soudain une sorte de tremblement nerveux.

Le policier, comme tout le monde, apercevait pendant quelques secondes, juste le temps pendant lequel le rayon de soleil couchant l’éclairait, le visage gigantesque du soi-disant dormeur de la montagne.

Or, le policier n’avait pu faire cette constatation sans une violente émotion.

Il lui semblait, en effet, qu’il connaissait les traits de ce visage, et qu’il s’agissait là d’un visage qui lui était bien familier, du visage d’un homme qu’il avait longuement contemplé depuis quelques jours, d’un visage auquel la mort avait donné une effrayante rigidité…

Qu’est-ce que tout cela signifiait ?

Que pouvait-il bien s’être passé ?

C’était le lendemain, il pouvait être une heure de l’après-midi, et, tandis que dans Grenoble les uns allaient et venaient animés, actifs, joyeux, sur le flanc escarpé du Casque-de-Néron, deux hommes qui étaient reliés l’un à l’autre par une corde grimpaient péniblement.

Ils étaient en route depuis l’aube, et s’ils avaient fait peu de chemin, ils n’en étaient pas moins déjà fatigués. L’un d’eux, un homme au visage rasé, à la carrure robuste, lorsqu’il fut parvenu à un petit cirque creusé dans une anfractuosité de roche, se laissa choir sur un bloc de pierre, et souffla bruyamment.

Son compagnon, un gaillard au teint basané, aux allures de paysan, venait s’asseoir à côté de lui. Il défit d’un geste las le sac qu’il portait sur les épaules et le posa à terre.

Puis ayant considéré en silence son compagnon qui demeurait taciturne et absorbé, il se décida cependant à lui adresser la parole :

– Alors, comme ça, monsieur Robert, c’est pour votre plaisir que vous faites des ascensions ?

– Pour mon plaisir uniquement, répliqua l’homme auquel s’adressait cette question.

– Ah très bien ! poursuivit le campagnard qui, en raison de son accoutrement, avait l’air d’un guide de montagne.

C’en était un, en effet. Celui-ci reprit :

– Et monsieur a l’habitude de visiter comme ça les beaux paysages ?

– Oui, mon ami, oui !

Le guide hésitait encore à parler, il s’y décida néanmoins :

– Il y a dans la région de plus jolies montagnes que celles-ci, et plus faciles à escalader. Je ne comprends pas que monsieur ait voulu faire le Casque-de-Néron, du moment qu’il pouvait aller au Grand-Som, à Beldone, ou partout ailleurs, à son gré.

– J’ai déjà fait toutes ces montagnes, répliqua le touriste, il ne manquait à ma collection que le grand Casque-de-Néron.

Le guide considéra son voyageur avec un air de méfiance, et il pensait :

– Pour un homme qui a fait tant de montagnes, il n’a pas l’air d’être bien habitué aux ascensions. Il a fallu que je l’attache dès le premier passage… il est vrai que le Casque-de-Néron passe pour être difficile…

Ce guide était curieux ; il questionna encore :

– Si monsieur n’est pas trop fatigué, il pourrait peut-être me raconter ses ascensions dans les autres montagnes…

Il y avait là une intention sarcastique, une pointe d’ironie, qui n’échappa point au voyageur que son guide avait appelé monsieur Robert.

Et le voyageur rétorqua, fronçant le sourcil :

– Les histoires de mes ascensions n’intéressent que moi, mon ami, et je ne vous ai pas embauché pour me servir d’auditeur, mais bien pour me conduire jusqu’au Casque-de-Néron…

Le guide sursauta :

– Vous prétendez aller jusqu’au sommet ?

– Oui, parfaitement. Ne sont-ce pas là nos conventions ? Je vous donne quarante francs dans cet unique but…

– Sans doute, répliqua le guide, j’ai promis… Mais si j’ai un conseil à donner à monsieur, ce sera de ne pas nous aventurer sur le glacier. Au commencement du printemps les neiges ne sont pas sûres ; il y a des crevasses par suite de la fonte…

L’homme interrompait :

– N’avons-nous pas de corde pour nous retenir ?… N’êtes-vous point guide ?

– Si, monsieur, mais quand même… les accidents, ça s’est déjà vu… et dans des montagnes moins dangereuses que le Casque-de-Néron…

Les deux hommes se considérèrent en silence quelques instants, puis le touriste se rapprocha du guide et dès lors, nettement, lui déclara :

– Je tiens essentiellement à arriver au sommet du Casque-de-Néron avant quatre heures de l’après-midi, et je vous donnerai vingt francs de plus si nous y parvenons. Maintenant, n’essayez pas de m’effrayer avec vos histoires de crevasses et de fontes de neige… S’il faut risquer ma peau, je la risquerai ! Je n’ai d’ailleurs aucune crainte, et, sans être guide, je sais, par des renseignements que j’ai recueillis, que vous avons à l’heure actuelle franchi les passages les plus périlleux, est-ce vrai ?

Le guide perdait contenance. Il avait ôté son bonnet de laine, le tournait dans ses mains…

– Je ne dis pas, monsieur… je ne dis pas… fit-il.

Son compagnon insistait :

– C’est donc, si vous m’empêchez de monter là-haut, que vous avez peur d’autre chose que des dangers habituels de la montagne ?

Le guide rougit, puis pâlit ; enfin nettement il déclarait :

– Eh bien, mon Dieu, monsieur, j’aime autant vous le dire, j’ai peur du géant !

M. Robert alors prenait par le bras son guide :

– Eh bien, mon ami, fit-il, voilà une peur dont il faudra vous débarrasser, car c’est précisément pour savoir ce que c’est que ce géant que je vous ai embauché pour me conduire dans la montagne…

Quel était donc ce M. Robert qui voulait à toute force parvenir au sommet du Casque-de-Néron ?

M. Robert, c’était Juve !

Le policier, par son énergie habituelle et sa froide résolution, triomphait enfin des scrupules de son guide.

Celui-ci avait eu peur, en effet, de s’approcher des cimes neigeuses de la fameuse montagne, depuis qu’il était question qu’un géant l’habitât.

Mais l’énergique attitude de son client le voyageur, et aussi le désir de savoir, qui le tenaillait au cœur, avait surexcité la curiosité, l’entrain, ainsi que le courage du jeune homme.

Après leur entretien au milieu de la montagne, au cours duquel ils s’étaient expliqués l’un et l’autre, Juve et son guide étaient repartis. Il était trois heures exactement lorsqu’ils parvinrent au commencement du glacier.

Ce qui paraissait être, vu de Grenoble, un petit lac miroitant, de dimensions restreintes, était en réalité un énorme champ de glace ou, pour mieux dire, une croûte gigantesque sous laquelle grondaient des torrents qui se précipitaient en flots tumultueux vers les gorges profondes et abruptes creusées au fond des précipices.

Le glacier commençait à se vider en dessous et, comme l’avait laissé entendre le guide, il pouvait être dangereux de s’y aventurer, une crevasse dans la neige ou la glace pouvant conduire à un abîme insondable.

Juve, toutefois, avec la témérité inconsciente du touriste qui n’a pas l’habitude des montagnes, s’avançait sur la surface polie comme un miroir du grand glacier.

Il allait toujours, la carte à la main, repérant sa position avec une minutie de géographe, et semblant chercher quelque chose avec une attention soutenue.

Juve tourna sur la droite, s’avança vers le cœur du glacier.

Le guide le suivait à distance. Les deux hommes étaient reliés par une corde.

Le montagnard était stupéfait de l’audace tranquille de son client, mais il était surtout inquiet, troublé, à l’idée que l’heure à laquelle on voyait le géant approcher, et qu’en réalité il se trouvait, lui et le touriste, sur le champ de glace où d’ordinaire on voyait étendu l’homme aux proportions gigantesques.

Allait-il surgir soudain, ce géant ?

Et si cette apparition se produisait, qu’adviendrait-il du guide et de son client ?

Le guide était de moins en moins rassuré, tandis que Juve était de plus en plus perplexe.

Le policier transpirait à grosses gouttes, malgré le froid qui régnait sur le glacier. Tout à coup, il rebroussa chemin, et s’en vint se placer à côté du guide.

– Où sommes-nous exactement ? lui demanda-t-il.

À voix basse le guide répondit :

– Exactement, monsieur, à l’endroit où s’installe le géant. Moi, qui connais la montagne, je puis vous assurer qu’à dix mètres au-dessus de nous, près de ce bloc de glace qui miroite actuellement au soleil, le géant, d’ordinaire, pose son pied gauche… vous savez… celui qui est déchaussé !

Instinctivement, les yeux des deux hommes se dirigeaient vers le bloc de glace, que le guide avait désigné et placé à quelques mètres au-dessus d’eux.

Or, à ce moment précis, tandis que les deux hommes fixaient leur attention sur le bloc de glace, ils poussèrent un hurlement de surprise :

– Le pied du géant ! crièrent-ils.

Et, en effet, à leurs yeux stupéfaits, se révélait une vision extraordinaire :

C’était un pouce, un pouce énorme… un pouce de pied nu, qui leur apparaissait à travers la transparence de la glace, un pouce qu’ils apercevaient, maintenant que le soleil frappait directement sur le glacier !

Cependant que le guide reculait d’épouvante, Juve se précipitait en avant. La corde se tendait entre lui et son guide ; il la coupait d’un coup de hachette et, sans se douter du danger qu’il courait, il se glissait sur le bloc de glace. Dès lors Juve demeura cramponné à une aiguille qui fondait sous la chaleur de son corps, abasourdi, stupéfait de ce qu’il voyait.

Oh ! la chose était désormais facile à comprendre, et le policier, en l’espace d’une seconde, avait l’explication des apparitions extraordinaires qui avaient tellement troublé, depuis quarante-huit heures, la population de Grenoble et des environs.

Les gens ne s’étaient pas trompés en disant qu’il y avait quelqu’un dans la montagne, mais leurs sens avaient été abusés lorsqu’ils avaient pris ce quelqu’un pour un géant !

C’était, au contraire, un homme petit, fluet et mince, un homme mort… un cadavre !

Juve, qui avait pâli en le voyant, serrait les poings en le contemplant. Car, cette fois, il n’y avait plus de doute, et les soupçons qu’il avait formés la veille dans le tramway qui le reconduisait à Grenoble se précisaient nettement dans son esprit.

Juve était en présence du cadavre de l’infortuné Daniel, et le cadavre du malheureux garçon était emprisonné dans une enveloppe de glace, comme une statue dans son moule.

Or, il s’était passé un phénomène que Juve comprenait très bien : chaque fois que le soleil dardait ses rayons, selon un certain angle, sur cette glace épaisse, celle-ci formait une véritable lentille, grossissant démesurément les corps qu’on voyait par transparence au milieu du bloc de glace.

Voilà pourquoi le cadavre de l’infortuné Daniel, aperçu à un certain moment de la soirée, lorsque le soleil l’éclairait, semblait, vu de Grenoble et des environs, être le cadavre d’un géant !

Juve, s’il avait découvert, en raisonnant, ce simple problème de physique, l’explication du mystère qui troublait Grenoble, était pour son compte terriblement stupéfait !

Il n’osait croire ses yeux, ne comprenait point ce qui s’était passé, car il n’y avait pas de doute, dans cette glace se trouvait le cadavre de Daniel. Or, ce cadavre, Juve l’avait vu l’avant-veillé, avant de quitter Paris, sur les dalles de la morgue.

Cela paraissait bien improbable. Il interrogea néanmoins le guide.

Celui-ci était resté au pied du bloc de glace, n’osant s’approcher, ne sachant même pas ce que Juve avait découvert.

Le policier lui demanda :

– Dites-moi, mon ami, quel est le jour où, pour la première fois, on a vu ce géant dans la montagne ?

Le guide réfléchit un instant, puis il déclara :

– Ce sont les enfants de l’école, monsieur, qui l’ont vu pour la première fois. L’apparition a eu lieu mercredi dernier, à quatre heures.

– Vous êtes sûr, demanda Juve d’une voix qui tremblait légèrement, que c’est mercredi à quatre heures ?

– J’en suis sûr, fit le guide.

– C’est bien ! articula Juve simplement.

Mais dès lors, le policier se sentait blêmir ; il lui semblait que son cœur s’arrêtait de battre…

Il n’y avait pas de doute, le guide ne mentait point ; on avait vu le géant le mercredi soir de Grenoble, c’est-à-dire qu’il était certain que le mercredi le cadavre de Daniel se trouvait dans la montagne. Or, c’était le même jour, ce même mercredi, que Juve avait vu, à la morgue, le cadavre d’un mort, qu’il avait pris pour celui de Daniel !

Il y avait donc confusion ? Il y avait donc deux cadavres ? Et puisque celui de la montagne était bien celui de Daniel, quel pouvait bien être celui de la morgue, à Paris ?…

Juve épongea son front ruisselant de sueur froide. Il savait la ressemblance qui existait entre Fandor et Daniel, ressemblance due à un savant maquillage du mort, ressemblance dont Fantômas avait tiré déjà parti pour une première occasion ; Juve se demanda :

– Mon Dieu, mon Dieu ! est-ce possible ?… Puisque le cadavre qui est ici, dans la montagne, est celui de Daniel, le mort que j’ai aperçu avant de partir pour Grenoble, dans le frigorifique de la morgue ne serait-il pas Fandor ?…

Chapitre XIX

Sous les voûtes de Notre-Dame

– Eh bien, quoi de nouveau, monsieur Fandor ?

– Ma foi, pas grand-chose, monsieur Bouzille ! C’est plutôt à vous qu’il faut demander cela, vous qui faites le gros dans la ville, et qui vivez comme un rentier depuis que vous êtes fonctionnaire !

– Fonctionnaire de l’État, monsieur Fandor ! C’est quelque chose de mieux que fonctionnaire ordinaire ! C’est comme qui dirait surfonctionnaire…

Fandor souriait silencieusement, jugeant inutile d’expliquer à Bouzille que le fait d’être simplement fonctionnaire impliquait forcément celui d’être fonctionnaire de l’État…

Le journaliste avisait une sorte de besace que Bouzille portait en bandoulière, et dont l’épaisseur faisait loucher Fandor.

– Ah ! ah ! articula-t-il, en se frottant les mains, c’est mon déjeuner qui est là-dedans ?

– Comme vous dites, monsieur Fandor… nourriture de l’esprit et nourriture du corps ! Des journaux pour la rigolade et l’instruction, et de la victuaille ainsi que de la boisson pour se caler les joues…

Cette conversation joyeuse entre l’inénarrable chemineau devenu fonctionnaire et l’intrépide journaliste était d’autant plus surprenante qu’elle paraissait en contradiction formelle avec le local dans lequel elle se passait.

C’était, en effet, une sorte de cellule obscure, suintant l’humidité, uniquement meublée d’un grand coffre, qui avait plutôt l’air d’un cercueil que de tout autre chose.

C’était pourtant dans ce coffre que Fandor, roulé dans de chaudes couvertures, venait de passer la nuit. Il s’était éveillé à l’entrée de Bouzille qui, d’un air mystérieux, pénétra dans cette pièce où, sans doute, l’attendait le journaliste.

Fandor était toujours à la morgue. Il n’avait pas renoncé à son projet, bien plus tranquille, pensait-il, bien plus sûr de réussir à attirer vers lui Fantômas, depuis que par suite d’une chance inespérée et d’un hasard miraculeux, Bouzille nommé à l’emploi de gardien de la morgue, se trouvait à même de l’aider.

La situation de Fandor était réellement extraordinaire. Le journaliste, depuis qu’il avait arrêté son fameux projet, et ne voulait point en démordre, bien que les jours passassent sans le mettre en présence de Fantômas, demeurait en réalité au milieu des cadavres, dans le sinistre dépôt administratif où l’on place les défunts dont l’identité n’a pas pu être déterminée, ou alors que la police retient afin de faire des expertises.

Fandor s’était aménagé un coffre réservé à la conservation des corps, et il y dormait toutes les nuits, jusqu’au moment où Bouzille, qui arrivait à six heures du matin pour prendre son service, venait le réveiller.

À sept heures, les portes de la morgue s’ouvraient au public, et c’était alors que commençait, pour le journaliste, la plus extraordinaire des comédies qu’il ait eu jamais à jouer au cours de son existence.

Fandor, en effet, enroulé dans des couvertures, afin de ne point grelotter, s’installait sur l’un des petits chariots à roulettes dont dispose l’établissement, puis on le poussait dans la salle frigorifique, et il y restait exposé pendant plusieurs heures, en attendant l’heure de fermeture officielle, cinq heures du soir, qu’il voyait arriver non sans un certain soulagement.

Il lui fallait, en effet, perpétuellement, car il y avait souvent du monde, se contraindre à une immobilité absolue, se faire en un mot, passer pour mort.

Ce matin-là, Fandor était d’humeur particulièrement joyeuse.

– Eh bien, interrogea-t-il, parlant d’une voix vibrante, dont les accents sonores terrifiaient Bouzille qui avait perpétuellement peur d’une surprise, eh bien, vais-je faire de nouvelles connaissances, aujourd’hui ? Voyons, Bouzille, qui vas-tu me donner pour voisin ?

– Ma foi, m’sieur Fandor, articula le chemineau, la morgue n’est pas riche en ce moment ! C’est sans doute pour ça qu’il vient si peu de monde pour voir les cadavres… À part les gamins au-dessous de douze ans qu’on ne laisse pas entrer, nous avons eu bien peu de visites hier, et j’imagine qu’il en sera de même aujourd’hui…

– Je l’espère vivement, fit Fandor, c’est éreintant de rester immobile ! Et je suis plus heureux quand il ne vient personne. Mais tu ne réponds pas à ma question, qui vais-je avoir à côté de moi ?

– C’est à votre choix, m’sieur Fandor… ils sont deux. Le grand gaillard, qu’on a trouvé dans la Seine avant-hier, et l’homme-tronc…

– Ma foi, dit Fandor, ce sont là des compagnons qui m’indiffèrent. Place-nous comme tu voudras, mais laisse-moi le temps de déjeuner.

Le journaliste entrouvrait la besace apportée par Bouzille, en sortait un pain avec du fromage qu’il dévorait à belles dents.

– Maintenant, dit-il, je suis lesté ! Allons vite !

– Il n’est que temps, fit Bouzille. Avec les préparatifs, le refroidissement de la salle et tout le tremblement, c’est juste si nous serons prêts pour neuf heures ; Fandor alors, avec l’aide de Bouzille, se roulait jusqu’au cou dans sa couverture, ne laissant dépasser que son visage, puis il s’installait sur le petit chariot légèrement surélevé du côté de la tête, et attendait que le chemineau le poussât dans la salle frigorifique.

Bouzille, cependant, allait et venait dans les dépendances du sinistre monument où il était par bonheur, seul employé pour le moment. Le collègue qu’il aurait dû avoir était malade, et les commis de l’administration restaient dans leur bureau situé à l’autre extrémité de la morgue, se gardant bien de venir du côté des cadavres.

– Et les journaux ? demanda Fandor. Tu ne m’as pas mis au courant des nouvelles. Voyons, que se passe-t-il ?

– Tout à l’heure, m’sieur Fandor, tout à l’heure !

Le journaliste se prenait à craindre.

Encore qu’il vécût une existence de moine dans cette étrange cellule dont il avait fait son domicile, Fandor ne se désintéressait pas de ce qui se passait, bien au contraire.

Tous les matins, avant de le pousser dans le frigorifique, Bouzille lui faisait rapidement la lecture des nouvelles les plus sensationnelles que contenaient les journaux.

Au moment où le vieux chemineau allait cependant donner satisfaction au journaliste, il tressaillit des pieds à la tête.

On venait de l’appeler, une voix criait :

– Bouzille ! Bouzille !

– Bougre de nom d’un chien ! fit le protégé de Juve et de Fandor. C’est M. le directeur qui m’appelle !

Le chemineau, tout tremblant, courait à l’extrémité du couloir.

– Me v’ià ! fit-il en ôtant sa casquette.

Le directeur, un petit homme sec très brun, qui portait des lunettes, demanda d’une voix sourde à Bouzille :

– Dites-moi donc, mon ami. Hier soir, je vous ai cherché et vous n’étiez pas là…

– Oh ! mais si, déclara effrontément Bouzille qui, en effet, n’était pas à son poste, j’étais là !

Le directeur ne voulait pas discuter :

– Peu importe ! grogna-t-il.

Puis il poursuivit :

– J’avais un renseignement à vous demander. J’ai reçu hier une étrange dépêche, précisément de M. Juve ; elle était datée de Grenoble. M. Juve me demandait si le cadavre de ce fameux Daniel était toujours à sa place. J’ai répondu oui, je suppose que je ne me suis pas trompé ?

Ce qui, dans l’esprit du directeur, était le cadavre de Daniel, était en réalité Fandor…

Bouzille répondit, dissimulant la surprise que lui causait une telle question :

– Le mort n’a pas bougé, monsieur le directeur, et si monsieur le directeur veut le voir…

Mais le directeur s’en allait.

– Non, non, c’est bien, fit-il, j’ai d’ailleurs déjà répondu que Daniel était toujours là.

Puis il s’éclipsait, et Bouzille revint auprès du journaliste.

Tous les deux commentaient, non sans une certaine inquiétude, le récit que venait de faire le directeur à Bouzille.

– Qu’est-ce que cela peut bien signifier ? se demandait Fandor. Et pourquoi Juve a-t-il télégraphié cette histoire-là au patron de la morgue ? Enfin, je suis heureux qu’on lui ait répondu que Daniel était toujours là !

Si Fandor en était heureux, Juve ne l’avait pas été en recevant la réponse. Le malheureux policier, en effet, lorsqu’il avait découvert au haut du Casque-de-Néron le cadavre du véritable Daniel, avait eu un espoir suprême. C’était que, à Paris, à la morgue, ce cadavre ne se trouvait plus, car s’il s’y trouvait, se disait Juve, il devrait alors conclure que le cadavre du Casque-de-Néron étant celui de Daniel, le cadavre déposé à la morgue devrait fatalement être celui de Fandor.

Et tandis que Fandor et Bouzille se posaient la question relative à cette dépêche, sans prendre la chose autrement au tragique, Juve, en recevant la réponse du directeur de la morgue, à six cents kilomètres de là, à Grenoble, versait des larmes de désespoir et courbait la tête, terrassé par la destinée.

Fandor, cependant, insistait auprès de Bouzille pour que celui-ci lui fît sa lecture de journaux.

Le journaliste avait encore dix minutes devant lui pour se remuer, s’agiter ; après quoi il allait lui falloir prendre son rôle de cadavre depuis neuf heures du matin jusqu’à cinq heures de l’après-midi.

Bouzille ayant fini ses rangements, déployait un journal et énonçait les titres à Fandor.

– Passe la politique, grogna le journaliste, elle me rase et je n’y comprends rien ! Arrive aux dernières nouvelles…

Et, tout d’un coup, Bouzille poussait un cri de stupéfaction.

– Ah ! par exemple ! monsieur Fandor…

– Quoi ? Qu’y a-t-il ?

– Eh bien, c’est des nouvelles de Juve…

Fandor alors, sans souci du danger qu’il courait de se faire surprendre, bondissait à bas du petit chariot sur lequel il s’était déjà installé, et où il pouvait passer pour mort à la moindre alerte.

Il arrachait la feuille des mains du chemineau, il lut avec des yeux stupéfaits cette information :

Un employé de commerce, M. Robert, de passage à Grenoble, s’étant amusé à faire l’ascension du Casque-de-Néron, a découvert au sommet de la montagne le cadavre d’un homme qu’il connaissait parfaitement et que, d’ailleurs, les gens de Grenoble n’ont pas tardé à identifier.

Il s’agit de la dépouille mortelle d’un jeune policier amateur, en réalité clerc de notaire, M. Daniel, qui, chose extraordinaire, a été assassiné, il y a quelques semaines, dans le train venant d’Amsterdam à Bruxelles, et que le policier Juve avait fait transporter à la morgue de Paris où on le croyait encore. La ville est bouleversée, on se perd en conjectures sur cet étrange événement.

– Je comprends, articula Bouzille, après que Fandor lui eût lu à haute voix cette dépêche, ce qui s’est passé. Car vous savez, m’sieur Fandor, que le nommé Robert n’est autre que M. Juve ? Il a donc dû supposer qu’on avait porté le cadavre de Daniel là-haut sur la montagne, et que ce devait être un coup de Fantômas. C’est pour cela, d’ailleurs, qu’il a télégraphié hier, pour s’assurer que le mort n’était plus ici…

Bouzille éclatait de rire.

– Eh bien, par exemple, M. Juve a dû être bougrement épaté, lorsque le directeur lui a télégraphié que le cadavre était toujours là !…

Fandor, cependant, était devenu très perplexe.

– Sapristi, songeait-il, cette histoire-là est capable de tout faire découvrir. Pour peu que le directeur lise cette dépêche, il va venir s’assurer par lui-même que son cadavre est toujours là… il va me voir, me regarder de près… Diable, diable ! Que faire ?

Et Fandor envisageait nettement l’idée de s’en aller afin de donner raison à Juve, lorsque la voix du directeur retentit à nouveau à l’extrémité du couloir, rageuse et courroucée cette fois.

– Eh bien, Bouzille, grognait-il, qu’est-ce que vous attendez pour ouvrir l’établissement au public et pour placer les défunts dans le frigorifique ? Il est déjà sept heures dix et on me signale que la foule s’impatiente !