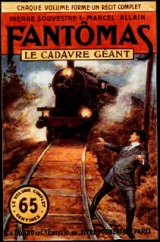

Текст книги "Le Cadavre Géant (Гигантский кадавр)"

Автор книги: Марсель Аллен

Соавторы: Пьер Сувестр

Жанр:

Иронические детективы

сообщить о нарушении

Текущая страница: 16 (всего у книги 26 страниц)

Elle était à vrai dire assez naturelle, et pouvait s’expliquer parfaitement.

Jules, le garçon de la morgue, avait reçu la veille au soir de Juve des instructions formelles.

Juve, en effet, qui se passionnait à ce moment relativement à l’enquête qu’il faisait sur le personnage de Daniel, ce sosie de Fandor qu’il avait retrouvé dans le train, avait dit au garçon :

– J’entends, n’est-ce pas, que ce cadavre soit très soigneusement conservé. Vous allez donc le mettre dans le frigorifique, et prêter toute votre attention à ce que la température, dans l’appareil, soit parfaitement réglée.

– Oui, m’sieur Juve, avait dit le garçon, qui s’était en effet empressé de soigner le mort, comme il le disait, puisque c’était un mort recommandé !

Jules avait couché le cadavre dans l’appareil frigorifique, et le policier une fois parti, comme c’était l’heure de la fermeture, avait, lui aussi, quitté la morgue.

De bonne heure, le lendemain matin, à quatre heures et demie, Jules était arrivé au lugubre bâtiment. Il ne prenait pas sitôt d’ordinaire son service, mais précisément il avait remarqué, la veille au soir, que le frigorifique fonctionnait mal. Jules tenait donc à avoir le temps d’effectuer une petite réparation à l’appareil avant l’arrivée des personnalités qui travaillaient au cours de médecine légale.

Or, Jules, en pénétrant dans la cour de la morgue, avait tout naturellement aperçu la niche du frigorifique ouverte, la niche précisément dans laquelle, la veille au soir, il avait enfermé le cadavre de Daniel, cadavre que lui avait recommandé Juve, et que Fantômas, au cours de la nuit, avait été voler.

Jules, alors, s’était désespéré.

– Ah ! bon Dieu de bon Dieu ! s’était dit le pauvre employé de la morgue, c’est toujours comme ça que les malheurs arrivent ! Qu’est-ce qui a bien pu se passer, et comment diable que c’mort a pu disparaître ?

Il n’était pas coutume, en effet, que les tristes pensionnaires de la morgue quittent l’établissement qui les loge. Jules s’effarait donc à bon droit. Il s’effraya d’autant plus que sa situation eût été évidemment compromise par l’étrange disparition du mort, et qu’en réalité il lui apparaissait qu’il n’avait commis aucune imprudence.

Rien ne servait pourtant de se lamenter. Après s’être désespéré pendant une heure, Jules allait commencer son travail, et se préparait à mettre en ordre le bureau d’un professeur qui était particulièrement exigeant.

Or, comme Jules, quelques instants plus tard, traversait à nouveau la courette, toujours préoccupé, marchant tête basse, il poussait un grand cri et se rejetait en arrière…

– Seigneur mon Dieu ! gémissait-il, voilà que j’deviens fou… C’est mon mort, c’est mon mort !… et c’est mon mort qui éternue.

Jules, à ce moment, comme un fou en effet, s’enfuyait de la courette, en poussant de véritables clameurs, grimpait quatre à quatre, sans même savoir où il allait, jusqu’au grenier de la morgue.

Quelle était la cause de son épouvante ? En vérité, elle était assez effroyable.

Dans la courette, en effet, Jules venait d’apercevoir, brusquement, en revenant, étendu par terre, fort loin du frigorifique, le propre cadavre de Daniel, le cadavre qu’il avait vainement cherché quelques instants plus tôt, le cadavre qui n’était plus là !

Jules avait eu d’autant plus peur qu’il avait nettement entendu ce cadavre éternuer…

Il y avait là un phénomène effroyable, ahurissant, et Jules en était si saisi qu’il demeurait blotti dans le grenier, n’osant bouger, pendant plus de dix longues minutes.

À la fin cependant, Jules s’enhardissait : il redescendait dans la cour, et, prêt à la fuite, jetait un coup d’œil furtif dans la courette.

– Bon Dieu ! j’verrai bien si j’me suis trompé ! pensait-il ; j’ai été halluciné…

Jules, au même moment, poussait un soupir de soulagement. L’explication qu’il inventait à sa vision devait être la bonne en effet, car désormais Jules ne distinguait plus rien du tout.

– Bon Dieu, qu’c’est bête ! songea le garçon… C’que c’est que d’être préoccupé, tout de même ! J’ai cru voir, mais j’n’ai rien vu !

Il n’y avait en effet, dans la cour, aucun cadavre, certainement Jules devait avoir raison en parlant d’hallucination.

À demi rassuré cependant, le garçon de l’amphithéâtre voulait alors tirer complètement au clair son étrange aventure. Il entreprenait donc de fouiller la morgue, décidé à regarder partout pour bien se persuader si le cadavre de Daniel, ce cadavre qu’il avait cru disparu et qu’il avait revu ensuite, n’avait pas été en réalité tout simplement déplacé par un collègue ignorant les instructions de Juve.

Jules commença tout naturellement par gagner la salle d’exposition, désireux d’inspecter les morts qui se trouvaient étendus là et que le public, dans un instant, allait être admis à contempler dans l’intérêt de la justice.

Or, Jules ne faisait pas trois pas dans la salle d’exposition qu’il poussait encore un grand cri, et, cloué par la stupeur, demeurait immobile, tremblant de tous ses membres.

Il était à nouveau en présence du mort ; il voyait à nouveau l’extraordinaire cadavre, et, cette fois, il le voyait étendu sur l’une des civières, la tête tournée vers la direction de la grande vitre qui sépare le public des cadavres exposés !

Jules, immobile, haletant, contempla le mort fort longuement. Puis il retrouvait un peu de sang-froid, il songeait :

– Bon Dieu, que j’suis donc bête !… Sûrement, c’est un collègue qui l’a ramassé dans la cour et qui l’a apporté ici…

Mais il n’y avait aucun collègue d’arrivé.

Personne ne devait être entré à la morgue.

Jules, troublé au plus haut point, se décida à ouvrir les portes au public et à se taire au sujet de ses aventures.

C’était à l’instant précis où il allait ainsi opérer que Bouzille était arrivé.

Que s’était-il donc passé ?

En réalité, les événements qui surprenaient le gardien étaient extraordinaires, mais ne l’étaient tout de même pas au point que celui-ci pouvait le croire en leur prêtant un caractère surnaturel.

Nul mort ne bougeait et n’éternuait dans les bâtiments de la morgue, et c’était bel et bien un vivant qui occasionnait tous les effrois du malheureux garçon.

Ce vivant, d’ailleurs, se trouvait bien involontairement jouer le rôle qu’il remplissait, et peut-être eût donné beaucoup pour pouvoir s’affranchir de la comédie sinistre qui, soudain, lui incombait.

À la sortie de la gare du Nord, alors qu’ayant constaté qu’il n’était pas Fantômas, les agents de police le remettaient en liberté, Fandor n’avait, naturellement, fait qu’un saut jusqu’au domicile du policier Juve.

Juve n’était pas chez lui, puisque Juve, à ce moment, se trouvait en compagnie de Théodore Gauvin, puis ensuite accompagnait Bouzille à l’enfer.

Fandor, ne trouvant pas Juve, avait d’abord décidé d’attendre le policier.

Pour charmer ses loisirs cependant, il avait fouillé dans les papiers de Juve, lu toute une pile de journaux, parcouru des rapports de police, et cela naturellement l’avait conduit à faire des découvertes pour le moins extraordinaires…

– Ça, par exemple, c’est plutôt fort ! se disait-il à lui-même. Voilà maintenant que Juve a trouvé un cadavre qui me ressemble !… Voilà que ce cadavre est à la morgue ! Bon Dieu, je serais bien curieux de connaître l’explication de ces choses !

Et Fandor était, en effet, si curieux d’avoir le mot de l’énigme que, laissant sur la table de Juve tout bonnement un mot : Vous inquiétez pas de moi, je vais bien, le journaliste partait à la même minute pour se rendre à la morgue.

Jérôme Fandor arrivait au bâtiment sinistre quelques instants avant Bouzille et, quelques minutes après le garçon Jules. Il trouvait donc la porte ouverte, et pénétrait dans la cour.

Or, le journaliste était à peine dans la morgue qu’il songeait que peut-être bien son apparition en ces lieux n’était pas utile. Il ne connaissait pas les enquêtes de Juve, il ignorait donc si celui-ci avait toujours besoin de le faire passer pour mort…

– Bigre, estima Fandor, je vais peut-être bien faire des gaffes ?…

Il en était là de ses réflexions lorsque le garçon Jules revenait, et, ayant déjà constaté la disparition du cadavre de Daniel volé par Fantômas, se trompait naturellement à la ressemblance du jeune homme et prenait Fandor pour le mort.

Le journaliste pensa à ce moment :

– Ça se complique bougrement !…

Mais il joua son rôle avec courage et ne bougea point.

Jules, cependant, s’enfuyait effrayé…

Fandor décida de prendre la fuite ; par malheur, il se trompait de porte dans sa précipitation ; il enfila des couloirs, tourna en tous sens, revint sur ses pas, finit par pénétrer dans la salle d’exposition…

À ce moment, Jules revenait.

– Bon Dieu de bon Dieu ! jura Fandor, je n’en sortirai pas !

Et toujours pour éviter des questions indiscrètes, il s’étendit sur une table, ne bougea pas.

Deux secondes plus tard, Jérôme Fandor faisait la grimace ; Jules ouvrait les portes au public, et, à peine de causer un scandale effroyable, le journaliste ne pouvait plus bouger…

– Fichu métier ! pensait-il. Me voilà décidément engagé dans la figuration de la morgue !

Jules, cependant, achevait de conter l’étrange aventure à l’excellent Bouzille. Le chemineau, à cet instant, hochait la tête d’un air entendu.

– Ça n’est rien, affirma-t-il, tu as eu une lubie, mon vieux, et voilà tout… Un mort, crois-moi, ça n’revient pas, et quand on est claqué, c’est pour longtemps !…

Bouzille, cependant, ayant rassuré son excellent collègue, trouvait moyen de s’éclipser pendant quelques instants et d’aller téléphoner à Juve.

– Allô ! disait-il. Figurez-vous, m’sieur Juve, qu’il se passe ici des choses rudement extraordinaires. À la morgue, y a l’cadavre de Daniel qu’a disparu, d’après ce que me dit mon collègue, puis qui est r’venu !…

La communication, par malheur, était mauvaise ; Juve n’entendait guère les explications de Bouzille, et c’était tout juste si le chemineau pouvait comprendre que le policier lui annonçait sa venue.

Juve, rentré chez lui, en effet, avait tressauté de plaisir en trouvant le mot de Fandor.

– Fandor est là, s’était-il dit, bon, cela va bien ! Je suis désormais libre de filer à Grenoble pour interroger cette M me Verdon, dont m’a parlé Théodore Gauvin !

Juve avait compulsé l’indicateur, vu qu’il avait un train dans une heure et demie, et fait sa valise… Il était prêt quand le coup de téléphone de Bouzille arrivait ; décidé à tirer la chose au clair, Juve partait immédiatement à la morgue, voulant une fois pour toutes s’assurer que Bouzille s’était trompé, que le cadavre de Daniel était toujours là, et que rien d’extraordinaire n’était survenu.

Or, à la morgue, naturellement, Juve apercevait bien un cadavre qu’il prenait pour le cadavre de Daniel.

Mais ce dont le policier ne se doutait point, pressé qu’il était d’aller sauter dans son rapide, c’est que ce cadavre était en réalité un vivant et que ce vivant c’était Jérôme Fandor…

Juve, rassuré par un premier coup d’œil, tançait d’importance Bouzille.

– Tâchez donc d’être un peu plus sérieux, lui disait-il. Voilà deux fois que vous me dérangez pour rien !

Et Juve, immédiatement, sauta dans un taxi.

À ce moment, étendu sur sa table, Jérôme Fandor, furieux, pestait :

– C’est assommant, songeait le jeune homme, c’est tout simplement assommant de jouer les cadavres !… Juve ne m’a même pas reconnu, et d’un autre côté je ne pouvais pas lui dire bonjour ; il y avait dans le côté du public quarante personnes qui, certainement, auraient perdu la tête !

Quelqu’un qui, en revanche, ne perdait pas la tête, ne paraissait même qu’à moitié étonné, le soir même, à sept heures, lorsqu’il entrait dans la salle d’exposition, c’était Bouzille, lorsque celui-ci s’apercevait que le soi-disant cadavre de Daniel était en réalité Fandor…

Fandor, en effet, las de l’immobilité qu’il avait dû feindre tout le jour, s’était tant soit peu retourné. Bouzille, voyant cela, s’était approché du cadavre et le regardait de si près, qu’incapable de résister, Fandor finissait par éclater de rire…

Bouzille avait bien à ce moment un petit mouvement d’étonnement, mais sa continuelle tranquillité d’âme lui permettait de retrouver vite son éternel sang-froid.

– Tiens, c’est vous ? faisait-il.

Et ce fut au tour de Jérôme Fandor d’être surpris.

Le jeune homme, pourtant, acquiesça :

– Eh bien, oui, c’est moi… disait-il, c’est tout à fait moi !

Un instant plus tard, Fandor confessait Bouzille, apprenait les aventures de la nuit précédente, le vol d’un cadavre par Fantômas, l’enquête de Juve, la stupéfaction du garçon Jules.

À cet instant, Fandor comprenait tout.

– Bon, bon, finissait-il par se dire ; c’est Fantômas qui a volé le cadavre de Daniel, dont à coup sûr il a besoin… Juve s’est trompé en me voyant. Eh ! eh !… ma foi, mais cela me donne une idée !

Un instant, Fandor réfléchissait, puis brusquement, il mettait sa main sur l’épaule du chemineau :

– Bouzille, demandait Fandor, veux-tu gagner cinq louis ?

– Sûrement, répliqua Bouzille, c’est pas des questions, ça…

– Alors, continua Fandor, tu vas te taire. Personne ne doit savoir que je suis cadavre en ce moment.

Mais pourquoi ça, m’sieur Fandor ?

– Eh, imbécile !… parce que je devine quelque chose de fort important. Parbleu, lorsque Fantômas saura qu’il y a à la morgue un cadavre qui passe pour le cadavre de Daniel, alors que lui-même est convaincu de l’avoir volé, il est probable qu’il viendra faire ici un tour pour se renseigner. À ce moment-là, je lui sauterai à la figure…

Le plan du journaliste était simple, Bouzille daigna l’approuver.

– Bon, bon, pas trop mal… fit le bonhomme d’un air entendu… Seulement, comment qu’on va s’arranger ? Moi, j’ai des ordres… je dois vous coller dans le frigorifique, et, là-dedans, dame ! y n’y a pas d’air et il fait trente degrés de froid ; sûrement que vous en claquerez, m’sieur Fandor…

Mais Fandor avait réponse à tout :

– Je n’en claquerai pas, disait-il, parce que tu vas me faire le plaisir de ne pas ouvrir les robinets d’air froid communiquant avec la niche où je serai, et que, d’autre part, tu perceras des trous dans la porte de bois… Est-ce entendu ?

– Non, dit Bouzille… parce que tout ça, ça vaudrait au moins deux louis de plus…

À cette réponse, Fandor éclatait de rire :

– Quel vieux juif tu fais ! disait-il. Mais soit, j’accepte tes conditions… Par exemple, tu m’apporteras à manger tous les jours…

– Si vous n’êtes pas trop difficile ! riposta encore Bouzille.

Au même moment, Juve, dans le compartiment du train qui l’emportait à Grenoble, se disait :

– Le cadavre de Daniel est à la morgue, je puis donc être bien tranquille à ce sujet, et en toute paix enquêter dans le Dauphiné…

Chapitre XVI

L’effroi au village

– Allons, mes enfants ! Allons ! Un peu de silence ! L’heure a sonné, taisons-nous. Vous, Michel, si vous n’êtes pas sage, vous serez consigné jeudi.

Cette menace évidemment produisait son effet, non seulement à l’égard de l’intéressé, mais encore auprès de ceux de ses camarades qui l’entouraient.

Ceci se passait à l’école devant la porte de la classe des moyens.

Il était environ deux heures un quart, et l’on allait commencer la classe d’histoire de France. Les élèves, des gamins d’une douzaine d’années, après être rentrés en se bousculant, dans la classe, finissaient par s’installer à leurs places respectives, à sortir de leurs sacs les cahiers et les livres nécessaires au travail, et à se disposer à écouter le maître.

Celui-ci, un petit jeune homme de vingt-cinq à vingt-huit ans, au visage pâle, à la silhouette mince et fluette, était vêtu d’une redingote râpée, et portait sur le nez un binocle cerclé d’or.

C’était l’instituteur qui professait dans l’école laïque du quartier de la gare, à Grenoble.

Les premiers jours du printemps s’annonçaient par de clairs rayons de soleil, et encore que le froid fut très vif le matin et le soir, on laissait volontiers les fenêtres ouvertes, pendant les heures de l’après-midi où la lumière se faisait la plus intense et la plus chaude.

Michel, que le professeur avait déjà admonesté, grimpa sur le bord de la fenêtre, et, avec une lenteur calculée de paresseux qui gagne quelques instants sur la durée de la classe, il s’escrima avec les battants de la fenêtre, afin de les ouvrir pour laisser pénétrer l’air pur de l’extérieur.

Puis Michel s’abîmait dans la contemplation du panorama qui se déroulait devant lui.

Dans ces pays de montagnes, tout est paysage et tout est paysage pittoresque.

Certes, la fenêtre de l’école laïque, école construite sur le modèle classique de toutes les écoles de France, donnait sur une cour plantée de petits arbres, dont l’aspect n’avait rien d’artistique.

Mais il suffisait de lever les yeux, de regarder par-dessus le mur de l’école, distant de la fenêtre d’une trentaine de mètres, pour découvrir le plus merveilleux spectacle qu’il soit possible d’imaginer.

On apercevait au premier plan venant vers l’école comme si elle fonçait dessus, puis faisant un coude brusque au pied de la maison, l’Isère qui roulait ses flots neigeux et perpétuellement tumultueux. L’Isère, véritable torrent, qui grossit à la fonte des neiges, au point de devenir une rivière puissante et parfois redoutable, l’Isère provenant de la superbe vallée du Grésivaudan entre les Alpes de Beldone et le massif de la Chartreuse.

De la fenêtre de l’école par laquelle il se penchait le petit Michel apercevait les hautes cimes des montagnes, toutes couronnées de glaciers et de neiges éternelles, sur lesquelles le soleil, à ce moment, promenait ses rayons lumineux qui se réfléchissaient dans le miroir poli et brillant des grands glaciers du sommet.

Puis, sur la gauche, surplombant pour ainsi dire Grenoble, s’élevait la première amorce du massif de la Chartreuse, une montagne abrupte, à peine coiffée de neige, semblait-il, à son sommet, et dont la forme caractéristique lui a valu le nom de « Casque-de-Néron ».

Michel, cependant, était arraché à sa contemplation artistique par l’intervention de l’instituteur qui, sans souci de sa dignité, avait quitté sa chaire et était venu attraper Michel, juché sur l’appui de la fenêtre ; il l’empoignait par le fond de sa culotte, le descendait, et, lui pinçant l’oreille sévèrement, il déclara :

– Michel, vous me copierez dix fois le verbe : je perds mon temps !

Le rire des petits camarades démontrait au maître que la punition était bien accueillie, puis celui-ci remonta à sa chaire, et la leçon commença ; elle avait trait à l’existence de Philippe le Bel.

Les jeunes écoliers, peu à peu, s’intéressaient à la parole du maître. Quelques-uns de ces enfants prenaient des notes, et, sur les cahiers quelque peu tachés d’encre, couraient les grosses écritures, encore mal formées, des braves petits garçons qui s’appliquaient et voulaient s’instruire.

L’instituteur professait son cours avec une admirable conscience, se préoccupait non seulement de raconter ce qu’il était advenu à Philippe le Bel au cours de son existence, mais songeant encore à ses élèves, et s’arrêtant à chaque instant pour savoir si les uns ou les autres le suivaient dans ses explications, si personne ne s’endormait, si aucun des enfants ne s’amusait à boire l’encre de son encrier ou à dessiner des bonshommes sur les pages blanches des cahiers !

Puis, au lointain, une horloge sonna quatre heures moins un quart, et sans que rien ne fut interrompu dans la classe on eut l’impression, à un certain frémissement qui courait dans la petite assistance, qu’il allait se passer quelque chose de nouveau.

Certes, l’histoire de Philippe le Bel était pleine d’attraits, mais elle était singulièrement concurrencée par un fait nouveau, plus banal sans doute, mais plus accessible aussi à la mentalité joueuse des écoliers.

Les trois coups annonçant quatre heures moins un quart signifiaient, en effet, qu’on avait au maximum à subir quinze minutes de classe, et encore quinze minutes dont les cinq dernières seraient consacrées aux préparatifs de départ !

Déjà, le petit Michel, modèle des paresseux, rangeait ses cahiers et ses livres dans son sac de cuir.

Puis, comme il était placé près de la fenêtre, il feignit d’avoir froid, et faisant claquer ses doigts pour annoncer qu’il voulait dire quelque chose, il interrompit le professeur :

– M’sieur, m’sieur, dit le petit Michel, est-ce que je pourrais fermer la fenêtre ?

Il feignait en même temps de tousser, pour faire croire qu’il avait attrapé froid, et qu’il était indispensable qu’on lui donnât l’autorisation demandée.

Le maître coulait vers lui un regard quelque peu sceptique, car il connaissait Michel pour un de ces gaillards qui ne manquent point d’ingéniosité, dès lors qu’il s’agit d’inventer quelque chose susceptible de nuire au travail.

Toutefois, l’instituteur ne pouvait refuser d’acquiescer à une semblable demande.

– Fermez donc la fenêtre, fit-il, mais dépêchez-vous !

Un sourire de contentement erra sur les lèvres du gamin, qui, se déplaçant avec grand tapage, approcha d’abord sa chaise de l’appui de la fenêtre, monta doucement dessus en feignant d’être maladroit, puis il se cramponna à la poignée de la croisée, manqua de tomber deux ou trois fois, histoire de faire rire ses camarades, ce à quoi il parvenait à merveille. Enfin, il atteignit à l’espagnolette et finit par fermer la fenêtre.

Le professeur, qui avait suivi tous les détails de cette petite aventure, ne voulait rien voir de l’attitude de Michel.

C’était un maître au bon cœur, qui n’aimait point les aventures ennuyeuses et qui répugnait aux punitions. Il préférait ignorer les facéties de ses élèves plutôt que de sans cesse les réprimander.

Il ne disait rien à Michel, et continuait à raconter les aventures de Philippe le Bel.

L’enfant, toutefois, au lieu de redescendre prendre sa place au milieu de ses camarades, demeurait quelques instants absolument abasourdi, regardant à travers la fenêtre, les yeux fixés sur l’horizon.

C’était l’heure à laquelle le soleil, contournant les montagnes, allait disparaître vers l’ouest et frappait de ses rayons, désormais presque horizontaux, le sommet du massif de Beldone, et plus particulièrement la cime neigeuse et glacée du Casque-de-Néron.

Le professeur semblait avoir oublié que Michel était juché, silencieux et attentif, sur le rebord de la fenêtre, et il continuait son cours sans se rendre compte que l’enfant paraissait prodigieusement intéressé et stupéfait par ce qu’il voyait.

Michel enfin descendit, mais, dès lors, son visage était tout bouleversé, et, à peine s’était-il remis à sa place, qu’il se penchait vers son voisin :

– Regarde, lui dit-il tout bas, regarde par la fenêtre ce qui se passe sur le Casque-de-Néron.

Le voisin de Michel, un petit blondinet timide, qui s’appelait Louis Férot, n’osait d’abord pas lever les yeux par peur d’une réprimande, mais Michel continuait à lui parler, et sans doute lui disait des choses si extraordinaires que l’enfant, ne pouvant résister à la curiosité, tourna la tête et regarda, comme l’avait dit son compagnon, le sommet de la montagne.

Dès lors le petit Louis Férot, jusqu’alors si attentif, parut oublier complètement Philippe le Bel pour ne plus songer qu’à ce qu’il voyait.

Un voisin le tirait par la manche.

– À quoi penses-tu ? murmurait-il, es-tu donc dans la lune ?

Et, à mi-voix, sans souci de se faire remarquer, Louis Férot rétorquait :

– Regarde… regarde… là-haut ! vers le Casque-de-Néron !…

Au bout de quelques secondes la moitié de la classe avait les yeux braqués dans la direction de la montagne, si bien que l’instituteur s’en aperçut et s’arrêta net de parler.

Au surplus, l’heure de la fin de la classe était proche.

Néanmoins, comme on devait encore quatre ou cinq minutes au travail, le maître, sévèrement, frappa de sa règle de bois sur son bureau pour ramener à lui l’attention des élèves.

– Eh bien ! eh bien ! fit-il, qu’est-ce que c’est que ces dissipations ? Voulez-vous être attentifs !…

Puis, avec une nuance de reproche, s’adressant particulièrement à Louis Férot, il articula :

– Comment ! c’est vous, Louis, qui dissipez vos camarades !

Louis Férot était un bon élève ; il rougit jusqu’aux oreilles, vexé par le reproche et redoutant une punition.

Toutefois, incapable de dissimuler, et pour justifier aussi son attitude, il répliqua en baissant les yeux :

– J’ai regardé par la fenêtre parce que Michel me l’a dit, monsieur ; ça n’est pas ordinaire ce que l’on voit !

Le maître interrogea :

– Que voulez-vous dire ? Qu’avez-vous vu par la fenêtre ?

À la question du professeur, les élèves comprenaient que celui-ci était vaincu et que, désormais, jusqu’à ce que la cloche libératrice sonne, il ne serait plus question de Philippe le Bel.

Et, devinant qu’ils avaient la permission implicite de s’agiter désormais et de bavarder, tous répondirent à la fois, bavardèrent en tumulte :

– C’est dans le Casque-de-Néron, avec le soleil sur la montagne…

– Il paraît qu’il a vu tout à l’heure sa figure, moi je n’ai rien vu du tout…

– Parce que tu as regardé trop tard !…

– Michel dit toujours des blagues ! poursuivait un autre des élèves en haussant les épaules.

Mais trois ou quatre de ses camarades protestaient :

– Louis Férot ne ment pas, et Louis Férot l’a vu…

Puis, c’était à nouveau une ruée en masse vers la fenêtre et l’instituteur, ne comprenant rien à ce qui se passait, s’en fut derrière eux pour regarder à son tour ce que l’on pouvait voir.

Il aperçut comme ses élèves, à travers les vitres, le magnifique panorama qui se déroulait.

Le soleil s’était encore enfoncé au ras de l’horizon lointain et depuis quelques minutes ses rayons cessaient d’éclairer le sommet du Casque-de-Néron.

Le maître eut beau regarder longtemps, rien d’anormal ne lui apparaissait au faite de la montagne. Celle-ci était, comme à son ordinaire, couverte de neige, ses pics abrupts se hérissaient de glaces miroitantes qui se détachaient en blanc sur un beau ciel de printemps uniformément bleu.

– Ah ça, voyons, mes enfants ! fit-il en grossissant sa voix. Je ne sais pas ce que vous avez aujourd’hui, vous êtes d’un dissipé ! Demain, il s’agira de se tenir plus tranquille…

Puis, attirant à lui le petit Louis Férot, l’instituteur l’interrogea :

– Qu’avez-vous donc vu ? Que s’est-il passé ?

L’enfant était tout pâle, l’instituteur le remarqua. Au surplus, le petit Louis répondit :

– On a vu quelque chose d’extraordinaire, monsieur ; il y avait un bonhomme dans la montagne !

– Un bonhomme ? fit le maître qui ne comprenait pas.

Michel venait à la rescousse de son camarade :

– Oui, m’sieu. C’est moi qui l’ai vu le premier, c’est un grand bonhomme… il était couché sur la neige… il était presque aussi grand qu’une statue…

Le maître, de plus en plus sceptique, s’apprêtait à faire des reproches à Michel.

Il connaissait le gamin pour être quelque peu hâbleur. Il l’admonestait fréquemment à ce sujet, mais il recommençait chaque fois que l’occasion se présentait.

– Michel, quand donc perdrez-vous l’habitude d’inventer des histoires fausses pour dissiper la classe ? La prochaine fois que cela vous arrivera, je vous punirai sévèrement. En attendant…

Il allait proférer une punition, mais le petit Louis Férot s’approcha de lui, et, le tirant par la manche, annonça timidement, rougissant encore jusqu’aux oreilles :

– Michel n’a pas menti, m’sieu. Moi aussi j’ai vu le géant sur le Casque-de-Néron… Il était aussi haut que la maison d’école, et il avait des bras à n’en plus finir…

Une rumeur de surprise gronda dans l’assistance et les petits élèves de la classe, après un instant de silence, délièrent leurs langues et commencèrent à se disputer sur le cas extraordinaire que signalaient les deux enfants.

– Moi, j’ai rien vu, proféra un gros gamin aux joues boursouflées, qui s’appelait Dominique.

C’était un enfant de la montagne, précisément du Casque-de-Néron, où ses parents, pendant longtemps, avaient été employés dans une scierie mécanique.

Un autre, cependant, protestait :

– Moi, j’ai pas vu sa tête, mais j’ai vu ses pieds. Même qu’il n’avait qu’un soulier !…

Cette déclaration déterminait des éclats de rire dans toute la classe.

C’était vraiment comique, cette idée d’un géant aperçu dans la montagne et qui n’avait qu’un soulier !…

Le maître fronça les sourcils, ordonna le silence.

Puis il questionna en fixant dans les yeux le petit Louis Férot et Michel. L’heure de la fin de la classe avait déjà sonné, mais aucun des enfants ne songeait à quitter la salle, car désormais on s’y amusait.

Il se passait quelque chose d’extraordinaire et chacun voulait savoir comment l’aventure se terminerait.

Il semblait que deux camps s’étaient formés et que, si certains des enfants n’avaient absolument rien vu d’anormal par la fenêtre donnant sur le Casque-de-Néron, d’autres avaient été frappés par une vision inattendue et certainement avaient aperçu quelque chose qu’on ne voyait point d’ordinaire.

Bien entendu, depuis de longues minutes déjà, l’instituteur, dont la curiosité était malgré lui surexcitée, regardait par la fenêtre et scrutait de son regard le sommet du Casque-de-Néron.

Mais c’était en vain qu’il observait les neiges et les glaces, elles ne révélaient rien d’anormal, et plus il y réfléchissait, plus l’instituteur acquérait la conviction que les enfants s’étaient moqués de lui en inventant l’histoire du géant.

– De la part de Michel, cela ne m’étonne pas ! pensait-il, mais que Louis Férot se soit prêté à mentir également, voilà qui me surprend !

L’instituteur se rapprocha de Louis Férot.

– Dis-moi bien là vérité, fit-il. Qu’est-ce que tu as vu dans la montagne ?

L’enfant hésita une seconde, puis, affermissant sa voix, il déclara :

– J’ai vu un géant.

– Que faisait-il, ce géant ?

– Il était couché.

– Où cela ?

– Sur la neige. Il ne bougeait pas, il semblait dormir…

Le maître, étonné de plus en plus, prit l’enfant par la main et l’approcha de la fenêtre :

– Regarde encore s’il y est !

Après quelques instants, Louis Férot secoua la tête :

– Il est parti, je ne le vois plus.

– Allons ! s’emporta l’instituteur, avoue donc que tu n’as rien vu et que c’est pour dissiper la classe que tu as raconté cette histoire-là, d’accord avec Michel !

Michel, qui s’était hissé à nouveau sur l’appui de la fenêtre, sauta au milieu de la salle, bouscula deux chaises, renversa un pupitre, puis vint se placer effrontément sous le nez du maître. Il leva la main en un geste de protestation.