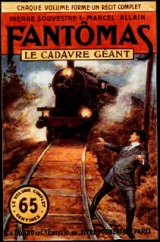

Текст книги "Le Cadavre Géant (Гигантский кадавр)"

Автор книги: Марсель Аллен

Соавторы: Пьер Сувестр

Жанр:

Иронические детективы

сообщить о нарушении

Текущая страница: 17 (всего у книги 26 страниц)

– Moi, je vous jure, m’sieu, que c’est pas des menteries. On a vu tous les deux le géant, couché dans la neige, au haut de la montagne, même qu’il avait les yeux ouverts et qu’il ouvrait une grande bouche de laquelle sortaient des bêtes féroces…

Mais cette description, loin de provoquer l’épouvante, déterminait les rires de tous les auditeurs.

Et cette fois, le professeur se décida à se fâcher.

– Quels sont ceux, demanda-t-il sévèrement, qui ont vu le géant ? Faites bien attention à ne pas mentir et répondez la vérité. Voyons, je vous écoute, que ceux qui l’ont vu lèvent la main !

Deux mains se levèrent d’abord, puis une troisième qui s’abaissait aussitôt : évidemment, le propriétaire de cette main n’était pas bien sûr qu’il l’avait vu.

Les deux autres mains qui restaient levées étaient celles de Michel et de Louis Férot.

Le maître les interrogea encore :

– Vous affirmez que vous avez vu un géant dans la montagne ?

– Oui, m’sieu.

– Et vous affirmez maintenant que ce géant en est parti ? Vous reconnaissez que vous ne le voyez plus ?

– Oui, m’sieu.

– Eh bien, conclut l’instituteur, vous serez tous les deux en retenue dimanche, pour avoir inventé cette histoire qui a troublé la classe et nous a empêchés de finir d’étudier le règne de Philippe le Bel !

Aux bavardages qui régnaient jusqu’alors dans la salle succédait un silence profond.

Michel ricanait, haussant les épaules, indifférent au châtiment qui venait d’être prononcé contre lui.

Quant à Louis Férot, de grosses larmes montaient à ses yeux, tant il était au regret d’avoir été puni. Cela ne lui arrivait jamais, et il rougissait encore à l’idée qu’on le punissait pour avoir dit un mensonge, alors qu’en réalité il avait bien dit la vérité.

Louis Férot, dans son fort intérieur, se répétait :

– Michel ne s’est pas trompé, ni moi non plus. Nous avons bien vu tout à l’heure un géant dans la montagne…

L’instituteur, cependant, vers six heures du soir, s’en allait, fumant une cigarette, le long de l’avenue de la gare, vers le petit restaurant où il prenait pension ainsi que quelques célibataires employés à Grenoble.

C’était un modeste établissement où les habitués pouvaient avoir une nourriture aussi saine qu’abondante, pour un forfait de deux francs par jour.

L’instituteur retrouvait là un employé du chemin de fer, deux commis d’un grand magasin de nouveautés, et un employé de la préfecture. À eux quatre, ils constituaient une petite équipe de bons camarades, qui, fréquemment après le dîner, prenaient un vif plaisir à jouer à la manille.

L’instituteur était à peine arrivé au restaurant, qu’après avoir échangé quelques paroles banales, ses amis l’interrogeaient.

– Et toi, Marcelin, lui demanda-t-on, l’as-tu vu cet après-midi ?

– Quoi donc ? demanda l’instituteur.

L’employé du chemin de fer lui expliqua :

– Paraît qu’on a vu quelque chose de surprenant dans la montagne, au sommet du Casque-de-Néron. Un homme extraordinaire, immense, un vrai géant couché dans la neige !

L’instituteur sursauta :

– Ah, par exemple ! fit-il, c’est donc vrai cette histoire-là ?

L’un des deux commis de nouveautés intervenait :

– Ça m’a tout l’air d’être une plaisanterie, fit-il. Il y a des gens qui prétendent avoir vu un homme gigantesque couché dans la neige, mais quand ils ont voulu le montrer à d’autres, ils ont été incapables de le faire. Je n’y crois guère à leur géant ! Et toi ?

L’instituteur demeurait perplexe, et désormais sa conscience d’honnête homme lui reprochait d’avoir puni deux de ses élèves, Michel et le petit Louis Férot, en les accusant d’avoir menti.

Certainement il avait dû se passer quelque chose ; sans aucun doute, les enfants avaient vu, comme les gens de Grenoble, un phénomène anormal se produire dans la montagne.

– Mais, interrogea l’instituteur, qu’est-ce qu’on en dit dans la ville ?

Et dès lors commençait entre les quatre amis une discussion confuse et imprécise sur les propos qui avaient été tenus par les uns et par les autres.

Plus on discutait, et moins on avait de certitude.

Au cours du dîner, les quatre jeunes gens finissaient par oublier le sujet primitif de leur conversation, et dès lors celle-ci dégénérait. On en venait à raconter les histoires les plus invraisemblables et les plus diverses également. Cependant que les uns développaient des récits d’escalades extraordinaires dans les Alpes, d’autres, plus imaginatifs, et moins intéressés par la question sportive, narraient, avec force détails inquiétants, les légendes de la région relatives aux apparitions singulières et terrifiantes survenues dans toutes sortes de circonstances au cours des siècles passés et même à nos époques contemporaines.

La soirée se prolongeait fort tard, et assurément, lorsqu’ils achevaient leur manille, les quatre jeunes gens qui s’étaient retrouvés pour dîner, ne songeaient plus à l’incident primitif qui avait orienté leur conversation du début de la soirée, d’une part vers l’alpinisme et ses dangers, et d’autre part, vers les légendes montagnardes populaires dans le Dauphiné.

Le lendemain matin, rien d’anormal ne se passait à Grenoble, et l’instituteur, qui était arrivé dans la cour de l’école pour y retrouver ses élèves, réussissait sans peine à leur apprendre pendant toute la matinée, l’histoire de la fin du règne de Philippe-le-Bel, sans que le moindre désordre résultât des incidents de la veille.

À deux ou trois reprises seulement, quelques élèves avaient jeté les yeux furtivement dans la direction de la fenêtre, par laquelle on apercevait la silhouette pittoresque du Casque-de-Néron, mais à cette heure de la journée, la montagne était plongée dans l’ombre et semblait une vraie tache noire se détachant sur le fond très pur du ciel.

L’instituteur n’avait pas soulevé à nouveau le problème, se réservant d’attendre les événements pour décider s’il devrait ou non lever la punition qu’il avait donnée pour le dimanche suivant à Michel et au petit Louis Férot.

Il avait, avant de venir à l’école, interrogé quelques personnes à propos de la soi-disant apparition, et il avait recueilli les avis les plus divers.

Certaines gens avaient haussé les épaules, lui demandant s’il était fou. Un tonnelier, devant lequel il passait tous les jours, avait déclaré que la chose était impossible, qu’il connaissait la montagne comme sa poche, qu’aucun géant ne l’avait jamais habitée, et qu’il n’y en aurait jamais !

Cependant, un des contrôleurs des tramways électriques qui vont de Grenoble au pont de Chaix, avait, par contre, assuré de la façon la plus affirmative, que la veille, en effet, quelques instants avant quatre heures, il avait aperçu quelque chose comme une forme humaine gigantesque qui se profilait au sommet du Casque-de-Néron…

La classe terminée, l’instituteur s’en fut déjeuner, mais lorsqu’il vint retrouver ses élèves, à l’heure où il devait les prendre, c’est-à-dire à trois heures de l’après-midi, M. Marcelin constata que sa classe était en pleine effervescence.

L’aventure s’était ébruitée depuis la veille, et pendant l’heure du déjeuner, entre midi et deux heures, les uns et les autres s’étaient fait des confidences.

En voyant que l’idée du géant aperçu dans la montagne s’accréditait, plusieurs personnes qui jusqu’alors n’avaient pas osé raconter ce qu’elles avaient vu, se décidaient à parler…

Des gens timorés prenaient de l’audace, et dès lors il apparut certain, vers deux heures de l’après-midi, qu’une grande partie des habitants de Grenoble, et même certaines gens du voisinage, avaient vu, la veille, la silhouette se profiler sur le Casque-de-Néron, entre trois heures et demie et quatre heures de l’après-midi.

Michel revenait à l’école, avec l’air joyeux et satisfait d’un grand général qui a remporté une victoire sensationnelle.

Devant ses petits camarades, il se posait en victime :

– Croyez-vous, disait-il d’un ton larmoyant, qu’il m’a puni en disant que c’était des menteries, et qu’il n’y avait pas de géant dans là montagne !… Eh bien, j’avais raison, il y a un géant, tout le monde l’a vu à Grenoble ! Même qu’il avait, comme je l’ai dit, la bouche ouverte, les yeux fermés, un pied chaussé et l’autre nu !

Le petit Louis Férot était fort satisfait, lui aussi, de la tournure que prenaient les choses.

S’il était vrai que plusieurs personnes avaient vu le géant, le maître allait certainement reconnaître qu’il n’avait point menti, et alors sa punition serait levée et il serait libre le dimanche suivant…

L’instituteur, lorsqu’il se présenta devant les élèves de sa classe, trouva un auditoire houleux, hostile, presque révolté.

Ils avaient beau jeu, en effet, les enfants, pour s’élever contre le professeur.

Celui-ci n’avait-il pas, la veille, puni deux d’entre eux en les accusant de mensonge, alors qu’il apparaissait bien désormais que les enfants châtiés sous cette inculpation avaient dit la vérité ?

M. Marcelin obtint toutefois le calme en faisant une déclaration de principe :

– Si, déclara-t-il, on revoit le géant aujourd’hui, j’enlèverai les punitions que j’ai données. Et si on ne le revoit pas, je les suspendrai de façon à ce que, pendant huit jours, les enfants punis puissent donner la preuve de ce qu’ils ont raconté…

Et il ajoutait pour donner satisfaction à tout le monde :

– Je sais qu’on parle de cette histoire en ville, et qu’il y a des grandes personnes raisonnables qui prétendent également avoir vu un géant dans la montagne.

Les enfants commençaient à bavarder, le maître les interrompit :

– Occupons-nous un peu de Philippe-le-Bel, dit-il.

Et la troisième leçon sur le célèbre roi de France recommença dans le silence et l’attention.

Mais, lorsque sonnèrent trois heures et demie, il apparut à M. Marcelin qu’il serait désormais impossible de tenir ses élèves et de les conserver attentifs.

Ceux-ci avaient commencé à chuchoter entre eux, puis le sourd murmure qui montait devenait peu à peu un réel vacarme. Pour n’être point désobéi, le maître interrompit la classe.

– Allons, fit-il d’un air résigné, je vois que vous voulez à toute force avoir le cœur net de cette histoire de géant ! Eh bien soit, regardons par la fenêtre, et voyons ce qui va se passer…

Une clameur enthousiaste répondait à la déclaration de l’instituteur, les enfants, enchantés de cette décision, criaient :

– Vive M. Marcelin !

Mais M. Marcelin ne tenait pas à une semblable popularité, il leur imposait silence du geste, et, pour leur rappeler le motif de cette suspension de classe, il se rapprocha de la fenêtre et regarda.

M. Marcelin, de même que les enfants, tous montagnards, familiers des choses de la montagne, savait parfaitement que l’aspect d’une cime change complètement d’une minute à une autre, par le seul fait des rayons du soleil qui éclaire tel ou tel point.

Et c’est pour cela que les écoliers et le maître demeuraient sans impatience, attentifs, le regard tourné vers le Casque-de-Néron.

Celui-ci était éclairé par endroits et plongé dans l’ombre par d’autres. Mais on savait fort bien que, d’une minute à l’autre, l’aspect pouvait complètement changer, et que telle région de la montagne, invisible l’instant d’auparavant, serait éclairée en pleine lumière l’instant d’après, et qu’on pourrait y voir des choses jusqu’alors insoupçonnées.

Vers quatre heures moins un quart, on s’agita dans la classe, et Michel, incapable de se contenir, articula :

– Voilà le rayon de soleil qui va l’éclairer… Je suis sûr qu’il va apparaître comme hier, en commençant par les pieds…

L’enfant s’était à peine exprimé, qu’un cri de stupeur jaillissait de toutes les bouches…

Le soleil s’était placé lentement, et l’un de ses rayons lumineux, à la manière d’un pinceau magique, passait de la cime d’une forêt de pins noirs à la glace blanche d’une crête de rochers.

Or, à ce moment précis on voyait miroiter, dans l’éclat lumineux du rayon de soleil, la silhouette caractéristique et précise d’un pied humain, d’un pied nu aux doigts énormes, qui semblait s’appuyer sur un quartier de roche !

Quelques secondes après, apparaissait non loin de ce pied nu, une grosse chaussure au cuir déchiré…

Puis on voyait les deux jambes d’un corps immense, et enfin, au bout de quelques minutes, ce corps se complétait par une tête dont les traits étaient difficiles à déterminer, mais qui se silhouettait d’une façon précise et paraissait s’appuyer au flanc de quelque aiguille !

Assurément, les enfants n’avaient point menti la veille et les gens de Grenoble ne s’étaient pas trompés ; il y avait réellement un géant au sommet du Casque-de-Néron !

Le gigantesque personnage semblait dormir et ses pieds s’appuyaient sur un quartier de roche gros comme une maison ; ses épaules et sa tête paraissaient accotés à une aiguille de granit dressée vers le ciel à la manière d’une flèche de cathédrale.

Étant donné son éloignement et la taille qu’il avait, ce géant pouvait avoir au moins vingt mètres de long !

C’était absolument invraisemblable et, du coup, toutes les légendes dauphinoises se trouvaient dépassées par cette vision inoubliable !

Désormais, les écoliers faisaient silence, tous étaient devenus très pâles, leurs jeunes poitrines haletaient, et le maître lui-même se sentait tout tremblant.

Certes, M. Marcelin était trop instruit pour se laisser prendre par le caractère énigmatique et mystérieux de cette apparition !

Il savait que les géants n’existent pas et il cherchait à expliquer cette phénoménale vision.

Sans cesse il se répétait :

– Il y a des hallucinations collectives !

Et, malgré lui, il ne pouvait pas y croire, étant bien certain d’être dans son bon sens, étant bien convaincu que ce qu’il voyait, il le voyait réellement.

Vingt minutes à peine s’étaient écoulées que le rayon du soleil avait changé de place et que, désormais, la silhouette fantastique avait disparu.

Certes, on repérait parfaitement bien l’endroit où quelques instants auparavant chacun avait vu le géant étendu.

Il était toujours là, ce gros quartier de roche, gros comme une maison, sur lequel le géant semblait avoir appuyé son pied déchaussé ; elle était toujours là, dressée vers le ciel, cette aiguille de granit contre laquelle le gigantesque personnage appuyait ses épaules et sa tête ; mais au lieu et place du corps formidable que chacun avait aperçu il n’y avait plus que le glacier bien connu de tous les habitants de la région, le glacier en forme de fer à cheval et autour duquel était réparti une mousse épaisse et floconneuse de neiges éternelles.

– Il était là et il n’y est plus… Qu’a-t-il pu devenir ? articula Michel les dents serrées.

Nul ne lui répondit dans la classe.

À l’heure du départ, quelques instants après, les enfants s’en allaient en silence, cependant que le maître de son côté songeait, tout pensif, très troublé :

– Qu’est-ce que cela peut bien signifier ? et d’où provient cette extraordinaire apparition ?…

Chapitre XVII

Le bon locatair

e

Ce même jour, dans la matinée, M me Férot, la mère du petit Louis, qui avait été puni la veille à l’école de Grenoble, s’en allait au marché de Domène.

Domène est un village distant de quinze kilomètres environ de Grenoble. Il est coquettement situé au pied de la chaîne de Beldone, presque sur les bords de l’Isère, qui coule à cet endroit en flots larges et tranquilles, et longe la route qui conduit jusqu’à Chambéry.

Domène, comme tous les villages des environs de Grenoble, est un important marché de gants, et M me Férot, qui occupait dans une des maisons de commerce de Grenoble une modeste situation, venait à Domène afin de s’y approvisionner pour le compte de sa maison.

La jeune femme, car c’était une femme de trente-cinq ans environ, avait pris le tramway électrique pour arriver jusqu’au village, et descendait aux premières maisons. Elle ne se rendait pas en effet tout de suite sur la place, où les ouvrières fabricantes de gants étaient réunies ce jour-là, mais prenant un petit sentier à gauche, dissimulé entre deux haies qui séparaient un champ de tabac d’une verdoyante prairie, elle descendit presque jusqu’au bord de l’Isère, et s’arrêta à la grille en bois d’un jardin aux allures coquettes, au parterre bien entretenu.

Ce jardin entourait une maison de confortable apparence, construite en pierre de taille, comportant deux étages et coiffée d’un toit rouge en briques ondulées.

C’était là évidemment une propriété d’agrément qui devait être charmante à habiter, car elle avait dans une région magnifique une vue enchanteresse ; du premier étage en effet, rien qu’en se penchant à la fenêtre, on embrassait d’un coup d’œil la pittoresque vallée de l’Isère au premier plan, tandis qu’en face s’élevaient les premiers contreforts du massif de la Chartreuse, l’horizon était limité à gauche par le sommet du Casque-de-Néron, et à droite par les aiguilles pointues du Grand-Som.

M me Férot venait à peine de tirer le cordon correspondant à une cloche placée sur le mur de la maison que de gros aboiements retentirent.

Un chien de berger, un superbe molosse, surgissait soudainement d’une niche et se précipitait de l’intérieur du jardin vers la grille, de l’autre côté de laquelle se tenait M me Férot en attendant qu’on vienne lui ouvrir.

La jeune femme, assurément, était une familière de la maison, car, loin de s’épouvanter de l’apparition brusque du gros chien et de son accueil peu hospitalier, elle le calma du geste et de la voix, sans paraître nullement effrayée.

– Tais-toi, Dick ! tais-toi ! criait-elle.

Et le gros chien s’étant approché de la barrière, flaira la visiteuse par la claire-voie de la grille, puis se mit à remuer la queue tout en cessant d’aboyer.

M me Férot n’attendait pas longtemps. Une porte de la maison s’était ouverte dès le premier appel de la sonnette, et quelqu’un apparut sur le seuil qui descendit ensuite les marches du perron, puis s’en vint au-devant de la visiteuse.

C’était une femme âgée, d’une silhouette imposante et distinguée, et dont la chevelure blanche faisait à son visage un cadre très doux et très séduisant.

M me Férot, sitôt qu’elle aperçut la personne qui venait au-devant d’elle, esquissa un sourire, et salua la vieille dame d’un aimable bonjour.

Celle-ci répondait de la même façon, mais il semblait qu’en dépit de son attention à paraître également aimable et joyeuse, elle devait avoir un perpétuel souci dans l’existence, souci auquel elle devait cette grande ride qui barrait son front d’un sillon profond comme une blessure.

La vieille dame ouvrit la grille et s’effaça pour laisser entrer dans le jardin M me Férot.

– Quel bon vent vous amène ? interrogea-t-elle.

Et elle semblait assez surprise de recevoir cette visite à une heure aussi matinale.

Son interlocutrice, qui s’était inclinée devant elle, rétorqua aussitôt :

– Je viens vous parler d’une affaire, madame Verdon, d’une affaire qui est susceptible de vous intéresser… Vous avez bien cinq minutes à me donner, je suppose ?

– Mais certainement, fit la vieille dame, donnez-vous donc la peine d’entrer dans la maison.

– Oh ! c’est inutile, fit M me Férot. Je suis un peu pressée ; c’est aujourd’hui marché de gants à Domène, et il faut que je fasse des achats pour mes patrons. Seulement, voilà, j’ai profité de ce que je venais dans votre pays pour vous proposer quelque chose, et cela tombe bien, c’est hier soir qu’on m’a posé la question.

– De quoi s’agit-il ? fit M me Verdon.

– Voilà, madame, poursuivit M me Férot. Vous cherchez, n’est-il pas vrai, des pensionnaires ?

Il sembla que la vieille dame se rembrunit.

– C’est-à-dire que je cherche sans chercher… fit-elle, avec une certaine méfiance. Évidemment, cette maison que je possède ici est bien grande, et je m’y trouve parfois bien seule. Mais, d’un autre côté, les vieilles personnes comme moi ont leurs manies, et ne supportent guère de changer leurs habitudes.

« Oui, je vous l’ai dit et je ne le retire pas, j’aimerais assez louer mon second étage, mais je voudrais un locataire tout à fait pour moi… une véritable perle… quelqu’un qui ne serait ni gênant ni indiscret, qui sortirait tard et rentrerait de bonne heure, ne ferait pas de bruit, ne recevrait personne, et enfin serait tout à fait honorable. Vous savez que je suis peureuse à l’excès ?…

M me Verdon s’interrompait, car depuis quelques instants, son interlocutrice signifiait par de grands gestes qu’elle voulait lui dire quelque chose.

– Je vous écoute ! fit M me Verdon.

– Je sais tout cela, s’écria la mère du petit Louis, et c’est pour cela précisément que je viens vous voir. Figurez-vous, madame Verdon, que j’ai votre affaire absolument… Le locataire rêvé, tranquille, pas trop riche pour faire du fla-fla ou exiger trop de choses, et certainement assez bien renté pour que vous puissiez faire un joli bénéfice sur la location… Enfin, c’est un homme qui certainement doit être bien agréable, et il doit être instruit, c’est un savant…

– Vraiment ? fit M me Verdon d’un air intéressé. Donnez-moi donc quelques détails…

M me Férot reprit :

– Voilà l’histoire : vous savez que mon mari est inspecteur au Palace-Hôtel de Grenoble, et, naturellement, rapport à sa profession, il voit passer toutes sortes de gens, des Français, des Américains, des Italiens, des Anglais. Grenoble, hiver comme été, est un centre d’excursions et de tourisme. Seulement, bien entendu la plupart du temps, les gens qui descendent au Palace-Hôtel sont des gens très riches, et qui ne font que passer. Arrivés le soir par le rapide de luxe, ou alors en automobile, les voilà décampés dès le lendemain matin, soit qu’ils aillent à Nice, soit qu’ils passent au Piémont par le col du Lautaret, ou alors qu’ils remontent vers la Suisse en longeant la vallée de l’Isère.

– En effet, reconnut M me Verdon, qui se rendait compte qu’il fallait à toute force écouter le verbiage de M me Férot jusqu’au bout.

– Mais voilà-t-il pas, poursuivit celle-ci, qu’hier soir, par le train omnibus arrivant de Lyon, descendait à l’hôtel où travaille mon mari un vieux bonhomme tout cassé.

» Il avait une allure bien différente de celle des voyageurs qui fréquentent habituellement l’hôtel, et lorsqu’on lui annonça qu’il n’y avait pas de chambres au-dessous de douze francs, on crut qu’il allait avoir une syncope tant il parut stupéfait et ennuyé !

» Néanmoins, comme il était tard, le vieux bonhomme prit la chambre qu’on lui proposait, mais il déclara à mon mari :

» – Dès demain, je quitterai cet appartement dans lequel je ne puis rester, n’ayant pas les moyens de payer un loyer semblable.

» De fil en aiguille, il se mit à bavarder avec mon mari et il lui raconta :

» – Je suis le professeur Marcus et j’arrive de Zurich. Je m’occupe de géologie et de botanique ; j’ai l’intention de faire un séjour assez long dans la région des Alpes avoisinant Grenoble qui présente pour moi le plus vif intérêt.

» Puis sortant un journal de sa poche, un journal de Grenoble, dans lequel figurait la petite annonce que vous avez publiée, il y a quinze jours, il demanda à mon mari :

» Connaissez-vous cette dame Verdon de Domène, qui demande un pensionnaire chez elle ? Est-ce une personne respectable ?

» – Ah ! par exemple, monsieur, comme ça se trouve ! répondit mon mari. C’est justement quelqu’un qui connaît ma femme !

» Naturellement, poursuivait M me Férot, mon mari a donné les meilleurs renseignements, et il s’est lui-même renseigné sur le vieux savant.

» Celui-ci veut bien payer quarante francs par semaine, il ira même jusqu’à quarante-cinq. Il ne compte recevoir personne chez lui ou pour mieux dire chez vous, si vous le prenez comme locataire, et enfin il assure qu’il ne fera jamais de tapage, étant perpétuellement dehors à la recherche de cailloux ou de mousses dans la montagne.

» C’est pourquoi, madame Verdon, j’ai pensé que cet homme-là serait pour vous la perle des locataires, et je suis venue vous annoncer sa visite…

– Oh ! oh ! s’écria la vieille dame, vous avez déjà l’intention de me l’envoyer ?…

Nettement, M me Férot répliqua :

– Il faut battre le fer pendant qu’il est chaud ! Croyez-moi, madame Verdon. Par votre indécision et votre lenteur à prendre un parti, vous avez déjà manqué plusieurs bonnes occasions, et vous avez de la chance d’en avoir autant. Moi, je sais bien que si j’avais une chambre à louer, je ne trouverais jamais des pensionnaires comme ceux que vous avez trouvés et que vous avez refusés. Oui, madame Verdon, cet homme-là, le professeur Marcus, puisque tel est son nom, sera chez vous cet après-midi, sur le coup de trois heures. Vous verrez ce que vous devez faire, et dame, si cela ne vous plaît pas, moi, je ne m’en occupe plus !

Elle avait l’air quelque peu vexée et même furieuse et M me Verdon, s’apercevant de l’attitude de son interlocutrice, s’excusa du peu d’enthousiasme qu’elle manifestait à l’idée d’avoir un pensionnaire qui paierait quarante francs par semaine, peut-être même quarante-cinq.

Elle tendit ses vieilles mains blanches et ridées à la jeune femme qui les serrait.

Et, de sa voix douce et harmonieuse, M me Verdon articula :

– Merci, madame Férot, merci de tout cœur. Somme toute, vous avez raison de me parler avec énergie, et vous m’amenez, en somme, j’en suis sûre, un très bon pensionnaire. Que voulez-vous ! L’indécision, c’est dans ma nature. J’ai toujours été indécise dans la vie. Hélas ! si j’avais eu plus de volonté, peut-être me serait-il arrivé moins de malheurs !…

M me Verdon prononçait ces dernières paroles d’un ton pénétré, le regard vague, les yeux levés au ciel.

Elle semblait, en les proférant, avoir oublié la présence de M me Férot, elle avait l’air de parler pour elle-même.

Son interlocutrice la considéra quelques instants, non sans paraître un peu étonnée.

Cette M me Verdon, décidément, avait une façon d’être assez étrange.

Il y avait bien une dizaine d’années qu’elle était installée à l’entrée du village de Domène, dans cette confortable propriété qu’elle avait achetée, payée comptant, et où elle paraissait vouloir finir ses jours.

Lorsqu’elle était arrivée dans le pays, elle avait déclaré être veuve, seule au monde, sans enfant, et venir s’installer là uniquement parce que la région lui plaisait.

Elle avait depuis lors mené une existence tranquille, paisible, monotone même, ne recevant personne, vivant très retirée, et se contentant, lorsqu’elle sortait dans le village, d’être en bons termes avec tous mais sans intimité.

À partir de dix heures du soir on ne voyait plus jamais de lumière chez M me Verdon, et on pouvait dire qu’à part deux ou trois fois par an, elle n’avait pas donné à dîner à quatre personnes en tout et pour tout.

Lorsqu’elle était arrivée au pays on avait fait à son sujet les plus étranges suppositions.

Les uns avaient affirmé, après l’avoir considérée, qu’elle avait dû être jolie dans sa jeunesse, que ce devait être une ancienne cocotte retirée des affaires !

D’autres langues, plus méchantes, prétendaient que cette femme, qui ne voulait point se lier avec des gens et qui paraissait supporter sans souffrances sa vie si retirée, si solitaire, devait être une ancienne criminelle lâchée par la maison centrale après une vingtaine d’années d’emprisonnement !

Il y avait encore des gens pour prétendre que c’était une religieuse défroquée. Cette supposition ne recueillait guère de suffrage, car M me Verdon portait une alliance d’or au doigt, et enfin les plus indifférents, qui étaient peut-être aussi les plus logiques, disaient qu’il s’agissait là, d’une vieille célibataire, venue se retirer dans cette propriété de Domène pour ce simple et suffisant motif que la propriété lui plaisait.

M me Férot était peut-être une des personnes les plus liées avec M me Verdon. Cela tenait assurément à ce que, lorsque M me Férot était jeune fille, elle habitait avec ses parents, tout à proximité de la demeure de M me Verdon, et que les voisins entretenaient de bonnes relations.

Cependant, la causerie était terminée, et la jeune femme, se sentant déjà en retard, allait quitter son interlocutrice pour se rendre au marché des gants.

M me Verdon, qui peut-être n’avait pas été très aimable jusque-là, ne voulut point laisser partir son interlocutrice sur une mauvaise impression.

Elle la rappela, lui tendit encore les mains, lui sourit d’un bon sourire qui donnait à son visage une expression angélique, puis, pour la toucher dans ce qu’elle avait de plus cher, elle questionna en elle, la mère :

– Et votre petit garçon ? Comment va-t-il ? Travaille-t-il toujours bien ?

Cette question fut pour l’ardente M me Férot l’occasion d’une nouvelle conférence.

Elle allait partir, elle revint ; et comme si elle confiait à M me Verdon un secret de la plus haute importance, elle lui déclara d’un air tout troublé :

– Louis est en train de se déranger, et je ne sais pas si le pauvre enfant ne perd pas la tête… Figurez-vous, madame…

M me Férot racontait alors à son interlocutrice, qui s’armait de patience pour écouter cette histoire, la singulière aventure de la veille, et la punition qu’avait encourue le petit Louis pour avoir affirmé à l’instituteur devant toute la classe qu’il avait vu sur le Casque-de-Néron, un géant étendu, dormant dans la montagne.

M me Férot ignorait, d’ailleurs, ce qui allait se passer au cours de l’après-midi suivante, et assurément elle serait bien étonnée lorsqu’en revenant à Grenoble elle apprendrait que d’autres comme son fils avaient été témoins d’une semblable vision.

Mais, pour le moment, M me Férot, comme le maître d’école la veille, avait l’intime persuasion que le petit Louis, inspiré par ce hâbleur de Michel, avait fait simplement un mensonge.

Enfin, M me Férot partie et M me Verdon restée seule chez elle, celle-ci erra quelques instants dans son jardin, et machinalement repoussa sous les buissons déjà couverts de feuilles quelques branches mortes qui obstruaient les allées sablées.

– Puisque je vais avoir un locataire, songea-t-elle en étouffant un soupir, il importe que mon jardin soit bien tenu !

M me Verdon montait alors au deuxième étage de sa maison, où d’ordinaire elle ne venait qu’à de bien rares intervalles.

Les pièces, à cet étage, étaient froides, humides, renfermées. On y sentait une persistante odeur de moisi comme dans les appartements qui depuis longtemps n’ont pas eu d’habitants.

M me Verdon qui avait, pendant quelques heures de la journée, une femme de ménage à son service, se disposait à aller chez celle-ci la prier de revenir lorsque soudain, alors qu’elle s’apprêtait à fermer sa maison pour aller jusqu’au village de Domène, elle aperçut quelqu’un qui, ayant franchi la grille du jardin, arrivait jusqu’au perron de la maison.