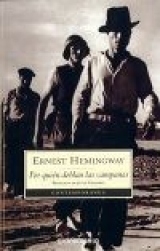

Текст книги "¿Por Quién Doblan Las Campanas?"

Автор книги: Эрнест Миллер Хемингуэй

Жанр:

Классическая проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 21 (всего у книги 33 страниц)

– ¡Qué va! -siguió Pilar-. Algunos jinetes llegaron hasta aquí y luego se fueron y vosotros os habéis creído unos héroes. A eso hemos llegado, a fuerza de no hacer nada.

– ¿Y eso del Sordo no es grave? -preguntó Primitivo con desprecio.

Sufría visiblemente cada vez que el viento le llevaba el ruido del tiroteo, y hubiera querido ir allí o al menos que Pilar se callara y le dejase en paz.

– ¿Total, qué? -dijo Pilar-. Le ha llegado, así es que no pierdas tus c… por la desdicha de los otros.

. Vete a la mierda -dijo Primitivo-; hay mujeres de una estupidez y una brutalidad insoportables.

.-Es para hacer juego con los hombres de pocos c… -replicó Pilar-. Si no hay nada que ver, me iré.

En aquellos momentos, Robert Jordan oyó el rumor de un avión que volaba a gran altura. Levantó la cabeza. Parecía el mismo aparato de observación que había visto a primera hora de la mañana. Volvía de las líneas y se iba hacia la altiplanicie en que el Sordo estaba siendo atacado.

– Ahí está el pájaro de mal agüero -dijo Pilar -. ¿Podrá ver lo que pasa aquí abajo?

– Seguramente -dijo Robert Jordan-. Si no están ciegos.

Vieron al avión deslizarse a gran altura, plateado y tranquilo, a la luz del sol. Venía de la izquierda y podían verse los discos de luz que dibujaban las hélices.

– Agachaos -ordenó Robert Jordan.

El avión estaba ya por encima de sus cabezas y su sombra cubría el espacio abierto, mientras que la trepidación de su motor llegaba al máximo de intensidad. Luego se alejó hacia la cima del valle y le vieron perderse poco a poco hasta desaparecer para surgir de nuevo, describiendo un amplio círculo; descendió y dio dos vueltas por encima de la planicie, antes de encaminarse hacia Segovia.

Robert Jordan miró a Pilar, que tenía la frente cubierta de sudor. Ella movió la cabeza mientras se mordía el labio inferior.

– Cada cual tiene su punto flaco -dijo-. A mí, son ésos los que me atacan los nervios.

– ¿No se te habrá pegado mi miedo? -preguntó irónicamente Primitivo.

– No -contestó ella, poniéndole la mano en el hombro-. Tú no tienes miedo, ya lo sé. Te pido perdón por haberte tratado con demasiada confianza. Estamos todos en el mismo caldero. -Y luego, dirigiéndose a Robert Jordan:– Os mandaré comida y vino. ¿Quieres algo más?

– Por el momento, nada más. ¿Dónde están los otros?

– Tu reserva está intacta, ahí abajo, con los caballos -dijo ella, sonriendo-. Todo está bien guardado. Todo está listo María está con tu material.

– Si por casualidad se presentaran aviones, mételo en la cueva.

– Sí, señor inglés -repuso Pilar-. A tu gitano, te lo regalo, le he mandado a coger setas para guisar las liebres. Hay muchas setas en este tiempo y he pensado que será mejor que nos comamos las liebres hoy, aunque estarían más tiernas mañana o pasado mañana.

– Creo que será mejor comérnoslas hoy, en efecto -respendió Robert Jordan.

Pilar puso su manaza sobre el hombro del muchacho en el sitio por donde pasaba la correa de la metralleta, y levantando la mano le acarició los cabellos luego.

– ¡Qué inglés! -exclamó-. Mandaré a María con los pucheros, cuando estén guisadas.

El tiroteo lejano había concluido casi por completo. Sólo se oía de vez en cuando algún disparo aislado.

– ¿Crees que ha acabado todo? -preguntó Pilar.

– No -contestó Jordan-; por el ruido, parece que ha habido un ataque y ha sido rechazado. Ahora, yo diría que los atacantes los han rodeado. El Sordo se ha guarecido esperando los aviones.

Pilar se dirigió a Primitivo.

– Tú, ya sabes que no he querido insultarte.

– Ya lo sé -respondió Primitivo-; estoy acostumbrado a cosas peores. Tienes una lengua asquerosa. Pon atención en lo que dices, mujer. El Sordo era un buen camarada mío.

– ¿Y no lo era mío? -preguntó Pilar-. Escucha, cara aplastada. En la guerra no se puede decir lo que se siente. Tenemos bastante con lo nuestro, sin preocuparnos de lo del Sordo-. Primitivo siguió mostrándose hosco.

– Debieras ir al médico -le dijo Pilar-. Y yo me voy a hacer el desayuno.

– ¿Me has traído los documentos de ese requeté? -le preguntó Robert Jordan.

– ¡Qué estúpida soy! -dijo ella-; los he olvidado. Mandaré a María con los papeles.

Capítulo veintiséis

Los aviones no volvieron hasta las tres de la tarde. La nieve se había derretido enteramente desde el mediodía y las rocas estaban recalentadas por el sol. No había nubes en el cielo, y Robert Jordan, que estaba sentado sobre un peñasco, se quitó la camisa y se puso a tostarse las espaldas al sol mientras leía las cartas que habían encontrado en los bolsillos del soldado de caballería muerto. De vez en cuando dejaba de leer para mirar a través del valle hacia la línea de pinos; luego volvía a las cartas. No volvió a aparecer más caballería. De vez en cuando se oía algún tiro hacia el campamento del Sordo. Pero el tiroteo era esporádico.

Por la lectura de los papeles militares supo que el muchacho era de Tafalla (Navarra), que tenía veintiún años, que no estaba casado y que era hijo de un herrero. El número de su regimiento sorprendió a Robert Jordan, porque suponía que ese regimiento estaba en el Norte. El muchacho era un carlista que había sido herido en la batalla de Irún a comienzos de la guerra.

«Probablemente le he visto correr delante de los toros por las calles en la feria de Pamplona -pensó Robert Jordan-. Uno no mata nunca a quien se quisiera matar en la guerra. Bueno, casi nunca», se corrigió. Y siguió leyendo las cartas.

Las primeras que leyó eran cartas amaneradas, escritas con caligrafía cuidadosa, y se referían casi exclusivamente a sucesos locales. Eran de la hermana, y Robert Jordan se enteró por ellas de que todo iba bien en Tafalla, de que el padre seguía bien, de que la madre estaba como siempre, aunque tenía dolores en la espalda; confiaba en que el muchacho estuviera bien y no corriese muchos peligros y se sentía dichosa por saber que estuviera acabando con los rojos para liberar a España de las hordas marxistas. Luego había una lista de los muchachos de Tafalla muertos o gravemente heridos desde su última carta. Mencionaba diez muertos. Era mucho para un pueblo de la importancia de Tafalla, pensó Robert Jordan.

En la carta también se hablaba extensamente de la religión, y la hermana rogaba a San Antonio, a la Santísima Virgen del Pilar y a las otras vírgenes que le protegieran. Y asimismo le pedía al muchacho que no olvidara que estaba igualmente protegido por el Sagrado Corazón de Jesús, que siempre debía llevar sobre su corazón, como estaba ella segura de que lo llevaba, ya que innumerables casos habían probado -y esto estaba subrayado– que gozaba del poder de detener las balas. Se despedía con un «Tu hermana que te quiere, como siempre, Concha».

Esa carta estaba un poco sucia por los bordes y Robert Jordan la guardó cuidadosamente con el resto de los papeles militares y abrió otra, cuya caligrafía era menos primorosa. Era de la novia que, bajo fórmulas convencionales, parecía loca de histeria por los peligros que corría el muchacho. Robert Jordan la leyó, luego metió las cartas y los papeles en el bolsillo de su pantalón. No le quedaron ganas de leer las otras cartas.

«Creo que ya he hecho mi buena acción de hoy -se dijo-. Vaya que sí.»

– ¿Qué estabas leyendo? -le preguntó Primitivo.

– Los papeles y las cartas de ese requeté que hemos matado esta mañana. ¿Quieres verlos?

– No sé leer -contestó Primitivo-. ¿Hay algo interesante?

– No -repuso Robert Jordan-; son cartas de familia.

– ¿Cómo están las cosas en el pueblo del muchacho? ¿Se puede averiguar por las cartas?

– Parece que las cosas van bien -dijo Robert Jordan-; ha habido muchas bajas en su pueblo. -Examinó el refugio, que habían modificado y mejorado un poco, después de derretirse la nieve, y que tenía un aspecto muy convincente. Luego miró hacia la lejanía.

– ¿De qué pueblo es? -preguntó Primitivo.

– De Tafalla -respondió Robert Jordan.

«Pues bien, sí, lo lamento. Lo lamento si ello puede servir de algo.»

«No sirve de nada -se contestó a sí mismo-. Bueno, entonces, olvídalo.»

«De acuerdo, lo olvido ahora mismo.»

Pero no podía olvidarlo. «¿A cuántos has matado? -se preguntó a sí mismo-. No lo sé. ¿Crees que tienes derecho a matar? ¿Ni tan siquiera a uno? No, pero tengo que matar. ¿Cuántos de los que has matado eran verdaderos fascistas? Muy pocos. Pero todos son enemigos, cuya fuerza se opone a la nuestra. ¿Tú prefieres los navarros a los de cualquier otra parte de España?

– Sí.

– ¿Y los matas?

– Sí. Si no lo crees, baja al campamento.

– ¿No sabes que es malo matar a nadie?

– Sí.

– Pero lo haces.

– Sí.

– ¿Y sigues creyendo que tu causa es justa?

– Sí.

«Es justa -se dijo, no para tranquilizarse, sino con orgullo-. Tengo fe en el pueblo y creo que le asiste el derecho de gobernarse a su gusto. Pero no se debe creer en el derecho de matar. Es preciso matar porque es necesario, pero no hay que creer que sea un derecho. Si se cree en ello, todo va mal.»

«-¿A cuántos crees que habrás matado?

– No tengo interés en llevar la cuenta.

– Pero ¿lo sabes?

– Sí.

– ¿A cuantos?

– No puede uno estar seguro del número.

– ¿Y de los que estás seguro?

– Más de veinte.

– ¿Y cuántos verdaderos fascistas había entre ellos?

– Solamente dos que fueran seguros. Porque me vi obligado a matarlos cuando los hicimos prisioneros en Usera.

– ¿Y no te causó impresión?

– No.

– ¿Tampoco placer?

– No. Resolví no volverlo a hacer nunca. Lo he evitado. He procurado no matar a los que estaban desarmados.»

«Oye -se dijo a sí mismo-, harás mejor si no piensas en ello. Es malo para ti y para tu trabajo.» Luego se contestó:

«Escúchame, tú, estás preparando algo muy serio y es menester que lo comprendas. Es necesario que yo te haga comprender esto claramente. Porque si no está claro en tu cabeza, no tienes derecho a hacer las cosas que haces. Porque todas esas cosas son criminales y ningún hombre tiene derecho a quitar la vida a otro, a menos que sea para impedir que les suceda algo peor a los demás. Así es que trata de entenderlo bien y no te engañes a ti mismo.

»Pero yo no puedo llevar la cuenta de los que he matado, como se hace con una colección de trofeos o como en una de esas cosas repugnantes, haciendo muescas en la culata del fusil. Tengo derecho a no llevar la cuenta y tengo derecho a olvidarlos.»

«No -se contestó a sí mismo-; no tienes derecho a olvidar nada. No tienes derecho a cerrar los ojos ante nada ni a olvidar nada ni a atenuar nada, ni a cambiarlo.»

«Cállate -se dijo-. Te pones horriblemente pomposo.»

«Ni tampoco a engañarte a ti mismo acerca de ello», prosiguió diciéndose.

«De acuerdo. Gracias por tus buenos consejos. Y querer a María, ¿está bien?

– Sí», respondió su otro yo.

«¿Incluso aunque no haya sitio para el amor en una concepción puramente materialista de la sociedad?»

«¿Desde cuándo tienes tú semejante concepción? -preguntó su otro yo-. No la has tenido nunca. No has podido tenerla nunca. Tú no eres un verdadero marxista, y lo sabes. Tú crees en la libertad, en la igualdad y en la fraternidad. Tú crees en la vida, en la libertad y en la búsqueda de la dicha. No te atiborres la cabeza con un exceso de dialéctica. Eso es bueno para los demás; no para ti. Conviene que conozcas estas cosas para no tener el aire de un estúpido. Hay que aceptar muchas cosas para ganar una guerra. Si perdemos esta guerra, todo estará perdido.

»Pero después podrás rechazar todo aquello en lo que no crees. Hay muchas cosas en las que no crees y muchas cosas en las que crees. Y otra cosa. No te engañes acerca del amor que sientas por alguien. Lo que ocurre es que las más de las gentes no tienen la suerte de encontrarlo. Tú no lo habías sentido antes nunca y ahora lo sientes. Lo que te sucede con María, aunque no dure más que hoy y una parte de mañana, o aunque dure toda la vida, es la cosa más importante que puede sucederle a un ser humano. Habrá siempre gentes que digan que eso no existe, porque no han podido conseguirlo. Pero yo te digo que existe y que has tenido suerte, aunque mueras mañana.»

«Basta ya de hablar de estas cosas -se dijo– y de la muerte. Esa no es manera de hablar. Ese es el lenguaje de nuestros amigos los anarquistas. Siempre que las cosas van mal, tienen ganas de prender fuego a algo y morir después, tienen una cabeza muy particular. Muy particular. En fin, hoy se pasará en seguida, amiguito. Son casi las tres y va a haber zafarrancho, más pronto o más tarde. Se sigue disparando en el campamento del Sordo; lo que muestra que han sido cercados y que esperan tal vez más gente. Pero tendrán que acabar con ellos antes del anochecer.

»Me pregunto cómo irán las cosas allá arriba, en el campamento del Sordo. Es lo que nos aguarda a todos a su debido tiempo. No debe de ser muy divertido por allá arriba. Por cierto que le hemos metido en un buen lío con eso de los caballos. ¿Cómo se dice en español? Un callejón sin salida. Creo que en un caso así yo sabría comportarme decentemente. Son cosas que no suceden más que una vez y acaban en seguida. ¡Qué lujo sería el que tomase uno parte en una guerra en que pudiera rendirse cuando le han cercado! Estamos copados. Ese ha sido el gran grito de pánico de esta guerra. Después uno era fusilado y si antes no le había sucedido a uno nada, uno había tenido suerte. El Sordo no tendrá esa suerte. Ni va a tenerla nadie cuando llegue el momento.»

Eran las tres de la tarde. Oyó un zumbido lejano, y, levantando los ojos, vio los aviones.

Capítulo veintisiete

El Sordo estaba combatiendo en la cresta de una colina. No le gustaba aquella colina, y cuando la vio se dijo que tenía la forma de un absceso. Pero no podía elegir; la había visto de lejos y galopó hacia ella espoleando al caballo, jadeante entre sus piernas, con el fusil automático terciado sobre sus espaldas, el saco de granadas balanceándose a un lado y el saco con los cargadores al otro, mientras Joaquín e Ignacio se detenían y disparaban para dejarle tiempo de colocar la ametralladora en posición.

Quedaba todavía nieve, la nieve que los había perdido y cuando su caballo herido empezó a subir a paso lento la última parte del camino, jadeando, vacilando y tropezando, regando la nieve con una chorrada roja de vez en cuando, el Sordo echó pie a tierra y lo llevó de las riendas, trepando con las riendas sobre sus hombros. Había subido muy de prisa, todo lo que podía, con los dos sacos, que le pesaban sobre la espalda, mientras las balas se estrellaban en las rocas alrededor de él, y al llegar arriba, cogiendo al caballo por las crines, le „ pegó un tiro rápida, hábil y tiernamente, en el sitio en donde había que pegárselo, de tal manera que el caballo se desplomó de golpe, con la cabeza por delante, quedando encajonado en una brecha entre dos rocas. El Sordo colocó la ametralladora de modo que pudiera disparar por encima del espinazo del caballo y vació dos cargadores en ráfagas precipitadas y mientras los casquillos vacíos se incrustaban en la nieve y alrededor un olor a crines quemadas se desprendía del cuerpo del caballo en que apoyaba la boca caliente del cañón, disparaba sobre todos los que subían por la cuesta, obligándoles a ponerse a cubierto. En todo ese tiempo había ido experimentando una sensación de frío en la espalda porque no sabía los que estaban detrás de él. Pero cuando el último de los cinco hombres hubo alcanzado la cima, esa sensación de frío desapareció y decidió conservar sus municiones para el momento en que tuviera necesidad de ellas.

Había otros dos caballos muertos en la pendiente y tres en la cima. No había podido robar más que tres caballos la noche anterior, y uno de ellos se escapó al intentar montarlo a pelo dentro del corral, cuando los primeros disparos comenzaron a oírse.

De los cinco hombres que llegaron a la cima, tres se hallaban heridos. El Sordo estaba herido en la pantorrilla y en dos lugares distintos del brazo izquierdo. Tenía mucha sed. Sus heridas le endurecían los músculos y una de las heridas del brazo era muy dolorosa. Le dolía la cabeza y, mientras estaba tendido allí, aguardando que llegasen los aviones, se le ocurrió una frase de humor español, que decía así: «Hay que tomar la muerte como si fuera una aspirina». No la dijo en voz alta; pero sonrió para sus adentros, en medio del dolor y de las náuseas que le acometían cada vez que movía el brazo y miraba en torno suyo para ver lo que había quedado de su cuadrilla.

Los cinco hombres estaban dispuestos como los radios de una estrella de cinco puntas. Cavando con las manos y los pies, habían hecho montículos de barro y de piedras para protegerse la cabeza y los hombros. Puestos a cubierto de esta suerte, trataban de unir los montículos individuales con un parapeto de piedra y lodo. Joaquín, el más joven, que sólo tenía dieciocho años, tenía un casco de acero que utilizaba para cavar y transportar la tierra.

Había encontrado aquel casco en el asalto al tren. El casco tenía un agujero de bala y todo el mundo se burlaba de él. Pero Joaquín había alisado a martillazos los bordes desiguales del agujero y lo había tapado con un tarugo de madera, que cortó y limó hasta dejarlo al nivel del metal.

Cuando comenzó la batalla se metió el casco en la cabeza, con tanta fuerza, que le resonó en el cráneo de golpe como si se hubiera metido una cacerola, y en la carrera final, después de que hubo muerto su caballo, y con el pecho dolorido, las piernas inertes, la boca seca, mientras las balas se estrellaban, martillaban y cantaban alrededor, en la carrera que dio para llegar hasta la cima, el casco se le había antojado pesadísimo, ciñendo su hinchada frente con una banda de hierro. Pero lo había conservado puesto y ahora cavaba aprovechándose de él con una regularidad desesperante y casi maquinal. Hasta entonces no había sido herido.

– Por fin sirve para algo -le había dicho el Sordo, con su voz honda y grave.

– Resistir y fortificar es vencer -contestó Joaquín, con la boca seca; seca de un miedo que sobrepasaba la sed normal de la batalla. Era uno de los slogans del partido comunista.

El Sordo miró hacia la base de la colina, donde uno de los soldados disparaba protegido por la roca. Quería mucho a Joaquín, pero no estaba en aquellos momentos de humor para aguantar slogans.

– ¿Qué es lo que dices?

Uno de los hombres levantó los ojos de lo que estaba haciendo. Tendido de bruces y con las dos manos, colocaba cuidadosamente una piedra, procurando no levantar la barbilla.

Joaquín repitió la frase, con su voz juvenil y seca, sin dejar un segundo de cavar.

– ¿Cuál es la última palabra?

– Vencer -dijo el muchacho.

– ¡Mierda! -exclamó el hombre de la barbilla pegada al suelo.

– Hay otra frase que se aplica aquí -dijo Joaquín, y se hubiera dicho que se sacaba los slogans del bolsillo, como talismanes-. La Pasionaria dice que es mejor morir de pie que vivir de rodillas.

– ¡Mierda! -repitió el hombre, y un compañero suyo soltó por encima del hombro:

– No estamos de rodillas. Estamos de barriga.

– Tú, comunista, ¿sabes que la Pasionaria tiene un hijo de tu edad que está en Rusia desde el comienzo del Movimiento?

– Eso es mentira -saltó Joaquín.

– ¡Qué va a ser mentira! -dijo el otro-. Fue el dinamitero del nombre raro el que me lo dijo. El era también de tu partido. ¿Para qué iba a mentir?

– Es una mentira -dijo Joaquín-. La Pasionaria no haría una cosa como ocultar a su hijo en Rusia, escondido, lejos de la guerra.

– Ya quisiera yo estar en Rusia -dijo otro de los hombres del Sordo-. Tu Pasionaria no mandará a buscarme para enviarme a Rusia, ¿eh, comunista?

– Si tienes tanta confianza en tu Pasionaria, ve a pedirle que nos saque de aquí -dijo un hombre que llevaba un muslo vendado.

– Ya se encargarán de ello los fascistas -replicó el hombre de la barbilla pegada al suelo.

– No habléis así -dijo Joaquín.

– Pásate un trapo por los labios y límpiate la leche de la nodriza y alárgame de paso ese barro en tu casco -dijo el hombre de la barbilla pegada al suelo-. Ninguno de nosotros verá ponerse el sol esta tarde.

El Sordo pensaba: «Tiene la forma de un golondrino. O del pecho de una jovencita, sin el pezón. O del cráter de un volcán. Pero tú no has visto nunca un volcán, y no lo verás nunca. Además, esta colina es como un golondrino. Déjate de volcanes. Es demasiado tarde para volcanes.»

Miró con precaución por encima del espinazo del caballo muerto y en seguida brotó un martilleo rápido de disparos provenientes de una roca, mucho más abajo, en la base de la colina. Oyó las balas hundirse en el cuerpo del caballo. Arrastrándose detrás del animal, se atrevió a echar una ojeada por la brecha que quedaba entre la grupa del caballo y la roca. Había tres cadáveres en el flanco de la colina, un poco más abajo de donde estaba él. Tres hombres que habían muerto cuando los fascistas intentaron el asalto de la colina bajo la protección de un fuego de ametralladoras y fusiles automáticos. El Sordo y sus compañeros frustraron el ataque con bombas de mano, que hacían rodar pendiente abajo. Había otros cadáveres que no podía ver a los otros lados de la colina. Esta no tenía un acceso fácil, por el que los asaltantes pudieran llegar hasta la cima, y el Sordo sabía que, mientras contase con municiones y granadas y le quedasen cuatro hombres, no los harían salir de allí a menos que trajesen un mortero de trinchera. No sabía si habrían ido a buscar el mortero a La Granja. Quizá no, porque los aviones no tardarían en llegar. Habían pasado cuatro horas desde que el avión de reconocimiento voló sobre sus cabezas.

«La colina es realmente como un golondrino -pensó el Sordo– y nosotros somos el pus. Pero hemos matado a muchos cuando cometieron esa estupidez. ¿Cómo podían imaginarse que nos iban a atrapar de ese modo? Disponen de un armamento tan moderno, que la confianza los vuelve locos.» Había matado con una bomba al joven oficial que mandaba el asalto. La granada fue rodando de roca en roca mientras el enemigo trepaba inclinado y a paso de carga. En el fogonazo amarillento y entre el humo gris que se produjo, el Sordo vio desplomarse al oficial. Yacía allí, como un montón de ropa vieja, marcando el extremo límite alcanzado por los asaltantes. El Sordo miró el cadáver del oficial y los de los otros que habían caído a lo largo de la ladera.

«Son valientes, pero muy estúpidos. Pero ahora lo han entendido y no nos atacarán hasta que lleguen los aviones. A menos, por supuesto, que tengan un mortero. Con un mortero, la cosa sería fácil.» El mortero era el procedimiento normal, y el Sordo sabía que la llegada de un mortero significaria la muerte de los cinco. Pero al pensar en la llegada de los aviones se sentía tan desnudo sobre aquella colina como si le hubiesen quitado todos los vestidos y hasta la piel. «No puede uno sentirse más desnudo. En comparación, un conejo desollado está tan cubierto como un oso. Pero ¿por qué habrían de traer aviones? Podrían desalojarnos fácilmente con un mortero de trinchera. Sin embargo, están muy orgullosos de su aviación y probablemente traerán los aviones. De la misma manera que se sentían orgullosos de sus armas automáticas y por eso cometieron la estupidez de antes. Indudablemente, ya habrán enviado por el mortero.»

Uno de los hombres disparó. Luego corrió rápidamente el cerrojo y volvió a disparar.

– Ahorra tus cartuchos -le dijo el Sordo.

– Uno de esos hijos de mala madre acaba de intentar subirse a esa roca -respondió el hombre, señalando con el dedo.

– ¿Le has acertado? -preguntó el Sordo, volviendo la cabeza.

– No -dijo el hombre-. El muy cochino se ha escondido.

– La que es una hija de mala madre es Pilar -dijo el hombre de la barbilla pegada al suelo-. Esa puta sabe que estamos a punto de morir aquí.

No puede hacer nada -dijo el Sordo. El hombre había hablado por la parte de su oreja sana y le oyó sin volver la cabeza-. ¿Qué podrí a hacer?

– Atacar a esos puercos por la espalda.

¡Qué va! -dijo el Sordo-. Están diseminados alrededor de la montaña. ¿Cómo podría ella atacarlos por la espalda desde abajo? Son ciento cincuenta. O quizá más ahora.

– Pero si aguantamos aquí hasta la noche… -dijo Joaquín.

– Y si Navidad fuera Pascua -dijo el hombre de la barbilla pegada al suelo.

– Y si tu tía tuviese c… que entonces sería tu tío -añadió un tercero-. Manda a buscar a tu Pasionaria. Para ayudarnos, ella es la única.

– Yo no creo en esa historia de su hijo -contestó Joaquín-. Y si está en Rusia, estará aprendiendo aviación o algo así.

– Está escondido allí, para estar seguro -repuso el otro.

– Estará estudiando dialéctica. La Pasionaria también estuvo. Y Lister, y Modesto y otros. Fue aquel tipo de nombre raro el que me lo dijo. Van a estudiar allí para volver y poder ayudarnos.

– Que nos ayuden en seguida -dijo el otro-; que todos esos puercos maricones con nombre ruso vengan a ayudarnos ahora. -Disparó y dijo:– Me cago en tal; lo he fallado.

– Ahorra los cartuchos y no hables tanto -dijo el Sordo-; que vas a tener sed y no hay agua en esta colina.

– Toma esto -repuso el hombre, tumbándose de lado y haciendo pasar por encima del hombro una bota que llevaba en bandolera-. Enjuágate la boca, viejo. Debes de tener mucha sed con tus heridas.

– Que beban todos -dijo el Sordo.

– Entonces, beberé yo el primero -dijo el propietario de la bota, y echó un largo trago, pasándola luego de mano en mano.

– Sordo, ¿cuándo crees que van a venir los aviones? -preguntó el hombre de la barbilla pegada al suelo.

– De un momento a otro -contestó el Sordo-; ya deberían estar aquí.

– ¿Crees que esos hijos de puta van a atacarnos de nuevo?

– Solamente si no llegan los aviones.

No creyó útil decir nada del mortero. Cuando éste llegase, ya se darían cuenta, y siempre sería demasiado pronto.

– Sabe Dios cuántos aviones tendrán, por lo que vimos ayer.

– Demasiados -dijo el Sordo.

Le seguía doliendo la cabeza y el brazo lo tenía tan tieso que cualquier movimiento le hacía sufrir de manera intolerable. Levantando la bota con su brazo bueno miró al cielo, alto, claro y azul, un cielo de comienzos de verano. Tenía cincuenta y dos años y estaba seguro de que era la última vez que lo veía.

No sentía miedo de morir, pero le irritaba el verse cogido en una trampa sobre aquella colina donde no había otra cosa que hacer más que morir. «Si hubiésemos podido escapar… -pensó-. Si hubiésemos podido obligarlos a subir a lo largo del valle y si hubiésemos podido desparramarnos al otro lado de la carretera, todo hubiera ido muy bien. Pero este absceso de colina»… Lo único que podía hacerse era utilizarlo lo mejor que se pudiera. Y eso era lo que estaban haciendo entonces.

De haber sabido cuántos hombres en la historia tuvieron que morir en una colina, la idea no le hubiera consolado en absoluto, porque en los trances por que él pasaba, los hombres no se dejan impresionar por lo que les sucede a otros en análogas circunstancias, más de lo que una viuda de un día puede consolarse con la idea de que otros esposos amantísimos han muerto también. Se tenga miedo o no, es difícil aceptar el propio fin. El Sordo lo había aceptado; pero no encontraba alivio en esa aceptación, pese a que tenía cincuenta y dos años, tres heridas y estaba sitiado en la cima de una colina.

Bromeó consigo mismo sobre el asunto, pero, contemplando el cielo y las cimas lejanas, tomó un trago de la bota y comprobó que no sentía ningún deseo de morir. «Si es preciso morir, y claro que va a ser preciso, puedo morir. Pero no me gusta nada.»

Morir no tenía importancia ni se hacía de la muerte ninguna idea aterradora. Pero vivir era un campo de trigo balanceándose a impulsos del viento en el flanco de una colina. Vivir era un halcón en el cielo. Vivir era un botijo entre el polvo del grano segado y la paja que vuela. Vivir era un caballo entre las piernas y una carabina al hombro, y una colina, y un valle, y un arroyo bordeado de árboles, y el otro lado del valle con otras colinas a lo lejos.

El Sordo devolvió la bota a su dueño con un movimiento de cabeza que era signo de agradecimiento. Se inclinó hacia delante y acarició el espinazo del caballo muerto en el lugar en que el cañón del fusil automático había quemado el cuero. Le llegaba aún el olor de la crin quemada. Recordaba cómo había tenido allí al caballo tembloroso, mientras las balas silbaban crepitando alrededor como una cortina, y cómo había disparado con tiento justamente en la intersección de las líneas que unen la oreja con el ojo de la cara opuesta. Luego, cuando el caballo se desplomó, se tumbó tras su espinazo, caliente y húmedo, para disparar sobre los asaltantes, que subían por la colina.

«Eras mucho caballo», dijo.

El Sordo, tumbado en ese momento sobre su costado sano, miraba al cielo. Estaba tumbado sobre un montículo de cartuchos vacíos, con la cabeza protegida por las rocas, y el cuerpo pegado contra el flanco del caballo. Sus heridas le endurecían dolorosamente sus músculos, padecía mucho y estaba demasiado fatigado para moverse.

– ¿Qué es lo que te pasa, hombre? -le preguntó el que estaba junto a él.

– Nada. Estoy descansando un poco.

– Duérmete -replicó el otro-; ya nos despertarán cuando lleguen.

En aquel momento alguien gritó desde el comienzo de la cuesta:

– Escuchad, bandidos -la voz provenía de detrás del peñasco que abrigaba la ametralladora más próxima a ellos-. Rendíos ahora, antes que los aviones os hagan trizas.

– ¿Qué ha dicho? -preguntó el Sordo.

Joaquín se lo repitió. El Sordo dio media vuelta y se irguió lo suficiente como para ponerse de nuevo a la altura de su arma.

– Quizá no tengan aviones -dijo-. No le respondáis ni disparéis. Quizá podamos hacer que ataquen de nuevo.

– ¿Y si los insultáramos un poco? -preguntó el hombre que había contado a Joaquín que el hijo de la Pasionaria estaba en Rusia.

– No -dijo el Sordo-; dame tu pistola grande. ¿Quién tiene una pistola grande?

– Yo.

– Dámela.

Se puso de rodillas, cogió la gran «Star» de nueve milímetros y disparó una bala al suelo, junto al caballo muerto. Esperó un rato y disparó después cuatro balas a intervalos regulares. Luego aguardó, contando hasta sesenta, y disparó una última bala en el cuerpo del caballo muerto. Luego sonrió y devolvió la pistola.

– Vuelve a cargarla -susurró-, y que nadie abra la boca ni dispare.