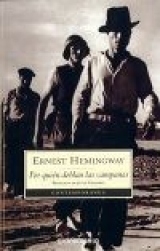

Текст книги "¿Por Quién Doblan Las Campanas?"

Автор книги: Эрнест Миллер Хемингуэй

Жанр:

Классическая проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 1 (всего у книги 33 страниц)

Ernest Hemingway

¿Por quién doblan las Campanas?

Nadie es una isla, completo en sí mismo; cada hombre es un pedazo del continente, una parte de la tierra; si el mar se lleva una porción de tierra, toda Europa queda disminuida, como si fuera un promontorio, o la casa de uno de tus amigos, o la tuya propia; la muerte de cualquier hombre me disminuye, porque estoy ligado a la humanidad; y por consiguiente, nunca hagas preguntar por quién doblan las campanas; doblan por ti.

John Donne

Capítulo primero

Estaba tumbado boca abajo, sobre una capa de agujas de pino de color castaño, con la barbilla apoyada en los brazos cruzados, mientras el viento, en lo alto, zumbaba entre las copas. El flanco de la montaña hacía un suave declive por aquella parte; pero, más abajo, se convertía en una pendiente escarpada, de modo que desde donde se hallaba tumbado podía ver la cinta oscura, bien embreada, de la carretera, zigzagueando en torno al puerto. Había un torrente que corría junto a la carretera y, más abajo, a orillas del torrente, se veía un aserradero y la blanca cabellera de la cascada que se derramaba de la represa, cabrilleando a la luz del sol.

– ¿Es ése el aserradero? -preguntó.

– Ese es.

– No lo recuerdo.

– Se hizo después de marcharse usted. El aserradero viejo está abajo, mucho más abajo del puerto.

Sobre las agujas de pino desplegó la copia fotográfica de un mapa militar y lo estudió cuidadosamente. El viejo observaba por encima de su hombro. Era un tipo pequeño y recio que llevaba una blusa negra al estilo de los aldeanos, pantalones grises de pana y alpargatas con suela de cáñamo. Resollaba con fuerza a causa de la escalada y tenía la mano apoyada en uno de los pesados bultos que habían subido hasta allí.

– Desde aquí no puede verse el puente.

– No -dijo el viejo-, Esta es la parte más abierta del puerto, donde el río corre más despacio. Más abajo, por donde la carretera se pierde entre los árboles, se hace más pendiente y forma una estrecha garganta…

– Ya me acuerdo.

– El puente atraviesa esa garganta.

– ¿Y dónde están los puestos de guardia?

– Hay un puesto en el aserradero que ve usted ahí.

El joven sacó unos gemelos del bolsillo de su camisa, una camisa de lanilla de color indeciso, limpió los cristales con el pañuelo y ajustó las roscas hasta que las paredes del aserradero aparecieron netamente dibujadas, hasta el punto que pudo distinguir el banco de madera que había junto a la puerta, la pila de serrín junto al cobertizo, en donde estaba la sierra circular, y la pista por donde los troncos bajaban deslizándose por la pendiente de la montaña, al otro lado del río. El río aparecía claro y límpido en los gemelos y, bajo la cabellera de agua de la presa, el viento hacía volar la espuma.

– No hay centinela.

– Se ve humo que sale del aserradero -dijo el viejo-. Hay ropa tendida en una cuerda.

– Lo veo, pero no veo ningún centinela.

– Quizá quede en la sombra -observó el viejo-. Hace calor a estas horas. Debe de estar a la sombra, al otro lado, donde no alcanzamos a ver.

– ¿Dónde está el otro puesto?

– Más allá del puente. Está en la casilla del peón caminero, a cinco kilómetros de la cumbre del puerto.

– ¿Cuántos hombres habrá allí? -preguntó el joven, señalando hacia el aserradero.

– Quizás haya cuatro y un cabo.

– ¿Y más abajo?

– Más. Ya me enteraré.

– ¿Y en el puente?

– Hay siempre dos, uno a cada extremo.

– Necesitaremos cierto número de hombres -dijo el joven-. ¿Cuántos podría conseguirme?

– Puedo proporcionarle los que quiera -dijo el viejo-. Hay ahora muchos en estas montañas.

– ¿Cuántos exactamente?

– Más de un centenar, aunque están desperdigados en pequeñas bandas. ¿Cuántos hombres necesitará?

– Se lo diré cuando haya estudiado el puente.

– ¿Quiere usted estudiarlo ahora?

– No. Ahora quisiera ir a donde pudiéramos esconder estos explosivos hasta que llegue el momento. Querría esconderlos en un lugar muy seguro y a una distancia no mayor de una media hora del puente, si fuera posible.

– Es posible -contestó el viejo-. Desde el sitio hacia donde vamos, será todo camino llano hasta el puente. Pero tenemos que trepar un poco para llegar allí. ¿Tiene usted hambre?

– Sí -dijo el joven-; pero comeremos luego. ¿Cómo se llama usted? Lo he olvidado.

Era una mala señal, a su juicio, el haberlo olvidado.

– Anselmo -contestó el viejo-. Me llamo Anselmo y soy de El Barco de Avila. Déjeme que le ayude a llevar ese bulto.

El joven, que era alto y esbelto, con mechones de pelo rubio, descoloridos por el sol, y una cara curtida por la intemperie, llevaba, además de la camisa de lana descolorida, pantalones de pana y alpargatas. Se inclinó hacia el suelo, pasó el brazo bajo una de las correas que sujetaban el fardo y lo levantó sobre su espalda. Pasó luego el brazo bajo la otra correa y colocó el fardo a la altura de sus hombros. Llevaba la camisa mojada por la parte donde el fardo había estadopocoantes.

– Ya está -dijo-. ¿Nos vamos?

– Tenemos que trepar -dijo Anselmo.

Inclinados bajo el peso de los bultos, sudando y resollando, treparon por el pinar que cubría el flanco de la montaña. No había ningún camino que el joven pudiera distinguir, pero se abrieron paso zigzagueando. Atravesaron un pequeño torrente y el viejo siguió montaña arriba, bordeando el lecho rocoso del arroyuelo. El camino era cada vez más escarpado y dificultoso, hasta que llegaron finalmente a un lugar, en donde de una arista de granito limpia se veía brotar el torrente. El viejo se detuvo al pie de la arista, para dar tiempo al joven a que llegase hasta allí.

– ¿Qué tal va la cosa?

– Muy bien -contestó el joven. Sudaba por todos sus poros y le dolían los músculos por lo empinado de la subida.

– Espere aquí un momento hasta que yo vuelva. Voy a adelantarme para avisarles. No querrá usted que le peguen un tiro llevando encima esa mercancía.

– Ni en broma -contestó el joven-. ¿Está muy lejos?

– Está muy cerca. Dígame cómo se llama.

– Roberto -contestó el joven.

Había dejado escurrir el bulto, depositándolo suavemente entre dos grandes guijarros, junto al lecho del arroyuelo.

– Espere aquí, Roberto; en seguida vuelvo a buscarle.

– Está bien -dijo el joven-. Pero ¿tiene la intención de bajar al puente por este camino?

– No, cuando vayamos al puente será por otro camino. Mucho más corto y más fácil.

– No quisiera guardar todo este material lejos del puente.

– No lo guardará. Si no le gusta el sitio elegido, buscaremos otro.

– Ya veremos -respondió el joven.

Sentóse junto a los bultos y miró al viejo trepando por las rocas. Lo hacía con facilidad, y por la manera de encontrar los puntos de apoyo, sin vacilaciones, dedujo el joven que lo habría hecho otras muchas veces. No obstante, cualquiera que fuese el que estuviera arriba, había tenido mucho cuidado para no dejar ninguna huella.

El joven, cuyo nombre era Robert Jordan, se sentía extremadamente hambriento e inquieto. Tenía hambre con frecuencia, pero a menudo no se notaba preocupado, porque no le daba importancia a lo que pudiera ocurrirle a él mismo y conocía por experiencia lo fácil que era moverse detrás de las líneas del enemigo en toda aquella región. Era tan fácil moverse detrás de las líneas del enemigo como cruzarlas si se contaba con un buen guía. Sólo el dar importancia a lo que pudiera sucederle a uno, si era atrapado, era lo que hacía la cosa arriesgada; eso y el saber en quién confiar. Había que confiar enteramente en la gente con la cual se trabajaba o no confiar para nada, y era preciso saber por uno mismo en quién se podía confiar. No le preocupaba nada de eso. Pero había otras cosas que sí le preocupaban.

Aquel Anselmo había sido un buen guía y era un montañero considerable. Robert Jordan era un buen andarín, pero se había dado cuenta desde que salieron aquella mañana, antes del alba, de que el viejo le aventajaba. Robert Jordan confiaba mucho en el viejo, salvo en su juicio. No había tenido ocasión de saber lo que pensaba, y, en todo caso, el averiguar si se podía o no tener confianza en él era incumbencia suya. No, no se sentía inquieto por Anselmo, y el asunto del puente no era más difícil que cualquier otro. Sabía cómo hacer volar cualquier clase de puente que hubiera sobre la faz de la tierra, y había volado puentes de todos los tipos y de todos los tamaños. Tenía suficientes explosivos y equipo repartidos entre las dos mochilas como para volar el puente de manera apropiada, incluso aunque fuera dos veces mayor de lo que Anselmo le había dicho; tan grande como él recordaba que era cuando lo cruzó yendo a La Granja en una excursión a pie el año de 1933, tan grande como Golz se lo había descrito aquella noche, dos días antes, en el cuarto de arriba de la casa de los alrededores de El Escorial.

– Volar el puente no tiene importancia -había dicho Golz, señalando con un lápiz sobre el gran mapa, con la cabeza inclinada; su calva cabeza, señalada de cicatrices, brillando bajo la lámpara-. ¿Comprende usted?

– Sí, lo comprendo.

– Absolutamente ninguna. Limitarse a hacerlo saltar sería un fracaso.

– Sí, camarada general.

– Lo que importa es volar el puente a una hora determinada, señalada, cuando se desencadene la ofensiva. Eso es lo importante. Y eso es lo que tiene usted que hacer con absoluta limpieza y en el momento justo. ¿Se da usted cuenta?

Golz contempló pensativo la punta del lápiz y luego se golpeó con él, suavemente, en los dientes.

Robert Jordan no dijo nada.

– Es usted el que tiene que saber cuándo ha llegado el momento de hacerlo -insistió Golz, levantando la vista hacia él y haciéndole una indicación con la cabeza. Golpeó en el mapa con el lápiz-. Es usted quien tiene que decidirlo. Nosotros no podemos hacerlo.

– ¿Por qué, camarada general?

– ¿Por qué? -preguntó Golz iracundo-. ¿Cuántos ataques ha visto usted? ¿Y todavía me pregunta por qué?¿Quién me garantiza que mis órdenes no serán trastocadas? ¿Quién me garantiza que no será anulada la ofensiva? ¿Quién me garantiza que la ofensiva no va a ser retrasada? ¿Quién me garantiza que la ofensiva no empezará seis horas después del momento fijado? ¿Se ha hecho alguna vez alguna ofensiva como estaba previsto?

– Empezará en el momento previsto si la ofensiva es su ofensiva -dijo Jordan.

– Nunca son mis– ofensivas -dijo Golz-. Yo las preparo. Pero nunca son mías. La artillería no es mía. Tengo que contentarme con lo que me dan. Nunca me dan lo que pido, aunque pudieran dármelo. Y eso no es todo. Hay otras cosas. Usted sabe cómo es esta gente. No hace falta que se lo diga. Siempre hay enredos. Siempre hay alguien que viene a enredar. Trate, pues, de comprenderlo

– ¿Cuándo será menester que vuele el puente? -preguntó Jordan.

– En cuanto empiece la ofensiva. Tan pronto como la of ensiva haya comenzado, pero no antes. Es preciso que no les lleguen refuerzos por la carretera. -Señaló un punto con su lápiz-. Tengo que estar seguro de que no puede llegar nada por esta carretera.

– ¿Y cuándo es la ofensiva?

– Se lo diré. Pero utilice usted la fecha y la hora sólo como una indicación de probabilidad. Tiene usted que estar listo para ese momento. Volará usted el puente después que la ofensiva haya empezado. ¿Se da usted cuenta? -Y volvió a señalar con el lápiz-. Esta es la única carretera por la que pueden llegarles refuerzos. Esta es la única carretera por la que pueden llegarles tanques o artillería, o sencillamente un simple camión hasta el puerto que yo ataco. Tengo que saber que el puente ha volado. Pero no antes, porque podrían repararlo si la ofensiva se retrasa. No. Tiene que volar cuando haya empezado la ofensiva, y tengo que saber que ha volado. Hay sólo dos centinelas. El hombre que va a acompañarle, acaba de llegar de allí. Es hombre de confianza, según dicen ellos. Usted verá si lo es. Tienen gente en las montañas. Hágase con todos los hombres que necesite. Utilice los menos que pueda, pero utilícelos. No tengo necesidad de explicarle estas cosas.

– ¿Y cómo puedo yo saber cuándo ha comenzado la ofensiva?

– La ofensiva se hará con una división completa. Habrá un bombardeo como medida de preparación. No es usted sordo, ¿no?

– Entonces tendré que deducir, cuando los aviones comiencen a descargar bombas, que el ataque ha comenzado.

– No puede decirse siempre eso -comentó Golz, negando con la cabeza-; pero en este caso tendrá que hacerlo. Es mi ofensiva.

– Comprendo -dijo Jordan-; pero no puedo decir que la cosa me guste demasiado.

– Tampoco me gusta a mí. Si no quiere encargarse de este cometido, dígalo ahora. Si cree que no puede hacerlo, dígalo ahora mismo.

– Lo haré -contestó Jordan-. Lo haré como es debido.

– Eso es todo lo que quiero saber -concluyó Golz-. Quiero saber que nada puede pasar por ese puente. Absolutamente nada.

– Entendido.

– No me gusta pedir a la gente que haga estas cosas en semejantes condiciones -prosiguió Golz-. No puedo ordenárselo a usted. Comprendo que puede usted verse obligado a ciertas cosas dadas estas condiciones. Por eso tengo interés en explicárselo todo en detalle, para que se haga cargo de todas las dificultades y de la importancia del trabajo.

– ¿Y cómo avanzará usted hacia La Granja cuando el puente haya volado?

– Estamos preparados para repararlo en cuanto hayamos ocupado el puerto. Es una operación complicada y bonita. Tan complicada y tan bonita como siempre. El plan ha sido preparado en Madrid. Es otro de los planes de Vicente Rojo, el profesor bonito que no tiene suerte con sus obras maestras. Soy yo quien tiene que llevar a cabo la ofensiva y quien tiene que llevarla a cabo, como siempre, con fuerzas insuficientes. A pesar de todo, es una operación con muchas probabilidades. Me siento más optimista de lo que suelo sentirme. Puede tener éxito si se elimina el puente. Podemos ocupar Segovia. Mire, le explicaré cómo se han preparado las cosas. ¿Ve usted este punto? No es por la parte más alta del puerto por donde atacaremos. Ya está dominado. Mucho más abajo. Mire. Por aquí…

– Prefiero no saberlo -repuso Jordan.

– Como quiera -accedió Golz-. Así tiene usted menos equipaje que llevar al otro lado.

– Prefiero no enterarme. De ese modo, ocurra lo que ocurra, no fui yo quien habló.

– Es mejor no saber nada -asintió Golz, acariciándose la frente con el lápiz-. A veces querría no saberlo yo mismo. Pero ¿se ha enterado usted de lo que tiene que enterarse respecto al puente?

– Sí, estoy enterado.

– Lo creo -dijo Golz-. Y no quiero soltarle un discurso. Vamos a tomar una copa. El hablar tanto me deja la boca seca, camarada Jordan. ¿Sabe que su nombre es muy cómico en español, camarada Jordan?

– ¿Cómo se dice Golz en español, camarada general?

– Hotze -dijo Golz, riendo y pronunciando el sonido con una voz gutural, como si tuviese enfriamiento-. Hotze -aulló-, camarada general Hotze. De haber sabido cómo pronunciaban Golz en español, me hubiera buscado otro nombre antes de venir a hacer la guerra aquí. Cuando pienso que vine a mandar una división y que pude haber elegido el nombre que me hubiese gustado y que elegí Hotze… General Hotze. Ahora es demasiado tarde para cambiarlo. ¿Le gusta a usted la palabra partizan?

Era la palabra rusa para designar las guerrillas que actúaban al otro lado de las líneas.

– Me gusta mucho -dijo Jordan. Y se echó a reír-. Suena agradablemente. Suena a aire libre.

– A mí también me gustaba cuando tenía su edad -dijo Golz-. Me enseñaron a volar puentes a la perfección. De una manera muy científica. De oído. Pero nunca le he visto hacerlo a usted. Quizás, en el fondo, no ocurra nada. ¿Consigue volarlos realmente? -Se veía que bromeaba-. Beba esto -añadió, tendiéndole una copa de coñac-. ¿Consigue volarlos realmente?

– Algunas veces.

– Es mejor que no me diga «algunas veces» ahora. Bueno, no hablemos más de ese maldito puente. Ya sabe usted todo lo que tiene que saber. Nosotros somos gente seria, y por eso tenemos ganas de bromear. ¿Qué, tiene usted muchas chicas al otro lado de las líneas?

– No, no tengo tiempo para chicas.

– No lo creo; cuanto más irregular es el servicio, más irregular es la vida. Tiene usted un servicio muy irregular. También necesita usted un corte de pelo.

– Voy a la peluquería cuando me hace falta -contestó Jordan. «Estaría bonito que me dejase pelar como Golz», pensó-. No tengo tiempo para ocuparme de chicas -dijo con acento duro, como si quisiera cortar la conversación-. ¿Qué clase de uniforme tengo que llevar? -preguntó.

– Ninguno -dijo Golz-. Su corte de pelo es perfecto. Sólo quería gastarle una broma. Es usted muy diferente de nosotros -dijo Golz, y volvió a llenarle la copa-. Usted no piensa en las chicas. Yo tampoco. Nunca pienso en nada de nada. ¿Cree usted que podría? Soy un general soviétique. Nunca pienso. No intente hacerme pensar.

Alguien de su equipo, que se encontraba sentado en una silla próxima, trabajando sobre un mapa en un tablero, m'urmuró algo que Jordan no logró entender.

– Cierra el pico -dijo Golz en inglés-. Bromeo cuando quiero. Soy tan serio, que puedo bromear. Vamos, bébase esto y lárguese. ¿Ha comprendido, no?

– Sí -dijo Jordan-; lo he comprendido. Se estrecharon las manos, se saludaron y Jordan salió hacia el coche, en donde le aguardaba el viejo dormido. En aquel mismo coche llegaron a Guadarrama, con el viejo siempre dormido, y subieron por la carretera de Navacerrada hasta el Club Alpino, en donde Jordan descansó tres horas antes de proseguir la marcha.

Esa era la última vez que había visto a Golz, con su extraña cara blanquecina, que nunca se bronceaba, con sus ojos de lechuza, con su enorme nariz y sus finos labios, con su cabeza calva, surcada de cicatrices y arrugas. Al día siguiente por la noche, estarían todos preparados, en los alrededores de El Escorial, a lo largo de la oscura carretera: las largas líneas de camiones cargando a los soldados en la oscuridad; los hombres, pesadamente cargados, subiendo a los camiones; las secciones de ametralladoras izando sus máquinas hasta los camiones; los tanques remolcando por las rampas a los alargados camiones; toda una división se lanzaría aquella noche al frente para atacar el puerto. Pero no quería pensar en eso. No era asunto suyo. Era de la incumbencia de Golz. El sólo tenía una cosa que hacer, y en eso tenía que pensar. Y tenía que pensar en ello claramente, aceptar las cosas según venían y no inquietarse. Inquietarse era tan malo como tener miedo. Hacía las cosas más difíciles.

Se sentó junto al arroyo, contemplando el agua clara que se deslizaba entre las rocas, y descubrió al otro lado del riachuelo una mata espesa de berros. Saltó sobre el agua, cogió todo lo que podía coger con las manos, lavó en la corriente las enlodadas raíces y volvió a sentarse junto a su mochila, para devorar las frescas y limpias hojas y los pequeños tallos enhiestos y ligeramente picantes. Luego se arrodilló junto al agua, y haciendo correr el cinturón al que estaba sujeta la pistola, de modo que no se mojase, se inclinó, sujetándose con una y otra mano sobre los pedruscos del borde y bebió a morro. El agua estaba tan fría, que hacía daño.

Se irguió, volvió la cabeza, al oír pasos, y vio al viejo que bajaba por los peñascos. Con él iba otro hombre, vestido también con la blusa negra de aldeano, y con los pantalones grises de pana, que eran casi un uniforme en aquella provincia; iba calzado con alpargatas y con una carabina cargada al hombro. En la cabeza no llevaba nada. Los dos hombres bajaban saltando por las rocas como cabras.

Cuando llegaron hasta él, Robert Jordan se puso de pie.

– ¡Salud, camarada! -dijo al hombre de la carabina, sonriendo.

– ¡Salud! -dijo el otro, de mala gana. Robert Jordan estudió el rostro burdo, cubierto por un principio de barba, del recién llegado. Era una faz casi redonda; la cabeza era también redonda, y parecía salir directamente de los hombros. Tenía ojos pequeños y muy separados y las orejas eran también pequeñas y muy pegadas a la cabeza. Era un hombre recio, de un metro ochenta de estatura, aproximadamente, con las manos y los pies muy grandes. Tenía la nariz rota y los labios hendidos en una de las comisuras; una cicatriz le cruzaba el labio de arriba, abriéndose paso entre las barbas mal rasuradas.

El viejo señaló con la cabeza a su acompañante y sonrió.

– Es el jefe aquí -dijo, satisfecho, y con un ademán imitó a un atleta, mientras miraba al hombre de la carabina con admiración un tanto irrespetuosa-. Es un hombre muy fuerte.

– Ya lo veo -dijo Robert Jordan, sonriendo otra vez.

No le gustó la manera que tenía el hombre de mirar, y por dentro no sonreía.

– ¿Qué tiene usted para justificar su identidad? -preguntó el hombre de la carabina.

Robert Jordan abrió el imperdible que cerraba el bolsillo de su camisa y sacó un papel doblado que entregó al hombre; éste lo abrió, lo miró con aire de duda y le dio varias vueltas entre las manos.

«De manera que no sabe leer», advirtió Jordan.

– Mire el sello -dijo en voz alta.

El viejo señaló el sello y el hombre de la carabina lo estudió, dando vueltas de nuevo al papel entre sus manos.

– ¿Qué sello es éste?

– ¿No lo ha visto usted nunca?

– No.

– Hay dos sellos -dijo Robert Jordan-: Uno es del S.I.M, el Servicio de Información Militar. El otro es del Estado Mayor.

– He visto ese sello otras veces. Pero aquí no manda nadie más que yo -dijo el hombre de la carabina, muy hosco-. ¿Qué es lo que lleva en esos bultos?

– Dinamita -dijo el viejo orgullosamente-. Esta noche hemos cruzado las líneas en medio de la oscuridad y hemos subido esos bultos montaña arriba.

– Dinamita -dijo el hombre de la carabina-. Está bien. Me sirve. -Tendió el papel a Robert Jordan y le miró a la cara-. Me sirve; ¿cuánta me ha traído?

– Yo no le he traído a usted dinamita -dijo Robert Jordan, hablando tranquilamente-. La dinamita es para otro objetivo. ¿Cómo se llama usted?

– ¿Y a usted qué le importa?

– Se llama Pablo -dijo el viejo. El hombre de la carabina miró a los dos ceñudamente.

– Bueno, he oído hablar mucho de usted -dijo Robert Jordan.

– ¿Qué es lo que ha oído usted de mí? -preguntó Pablo.

– He oído decir que es usted un guerrillero excelente, que es usted leal a la República y que prueba su lealtad con sus actos. He oído decir que es usted un hombre serio y valiente. Le traigo saludos del Estado Mayor.

– ¿Dónde ha oído usted todo eso? -preguntó Pablo.

Jordan se percató de que no se había tragado ni una sola palabra de sus lisonjas.

– Lo he oído decir desde Buitrago hasta El Escorial -respondió, nombrando todos los lugares de una región al otro lado de las líneas.

– No conozco a nadie en Buitrago ni en El Escorial -dijo Pablo.

– Hay muchas gentes al otro lado de los montes que no estaban antes allí. ¿De dónde es usted?

– De Avila. ¿Qué es lo que va a hacer con la dinamita?

– Volar un puente.

– ¿Qué puente?

– Eso es asunto mío.

– Si es en esta región, es asunto mío. No se permite volar puentes cerca de donde uno vive. Hay que vivir en un sitio y operar en otro. Conozco el trabajo. Uno que sigue vivo, como yo, después de un año de trabajo, es porque conoce su trabajo.

– Eso es asunto mío -insistió Jordan-. Pero podemos discutirlo más tarde. ¿Quiere ayudarnos a llevar los bultos?

– No -dijo Pablo, negando con la cabeza.

El viejo se volvió hacia él, de repente, y empezó a hablarle con gran rapidez y en tono furioso, de manera que Jordan apenas si podía seguirle. Le parecía que era como si leyese a Quevedo. Anselmo hablaba un castellano viejo, y le decía algo como esto: «Eres un bruto, ¿no? Eres una bestia, ¿no? No tienes seso. Ni pizca. Venimos nosotros para un asunto de mucha importancia, y tú, con el cuento de que te dejen tranquilo, pones tu zorrería por encima de los intereses de la humanidad. Por encima de los intereses del pueblo. Me c… en esto y en lo otro y en tu padre y en toda tu familia. Coge ese bulto.»

Pablo miraba al suelo.

– Cada cual tiene que hacer lo que puede -dijo-. Yo vivo aquí y opero más allá de Segovia. Si busca uno jaleo aquí, nos echarán de estas montañas. Sólo quedándonos aquí quietos podremos vivir en estas montañas. Es lo que hacen los zorros.

– Sí -dijo Anselmo con acritud-, es lo que hacen los zorros; pero nosotros necesitamos lobos.

– Tengo más de lobo que tú -dijo Pablo. Pero Jordan se dio cuenta de que acabaría por coger el bulto.

– ¡Ja, ja! -dijo Anselmo, mirándole-; eres más lobo que yo. Eres más lobo que yo, pero yo tengo sesenta y ocho años.

Escupió en el suelo, moviendo la cabeza.

– ¿Tiene usted tantos años? -preguntó Jordan, dándose cuenta de que, por el momento, las cosas volverían a ir bien y tratando de facilitarlas.

– Sesenta y ocho, en el mes de julio.

– Si vemos el mes de julio -dijo Pablo-. Deje que le ayude con el bulto -dijo, dirigiéndose a Jordan-. Deje el otro al viejo. -Hablaba sin hostilidad, pero con tristeza.– Es un viejo con mucha fuerza.

– Yo llevaré el bulto -dijo Jordan.

– No -contestó el viejo-. Deje eso al hombretón.

– Yo lo llevaré -dijo Pablo, y su hostilidad se había convertido en una tristeza que conturbó a Jordan. Sabía lo que era esa tristeza y el descubrirla le preocupaba.

– Déme entonces la carabina -dijo.

Y cuando Pablo se la alargó se la colgó del hombro y se unió a los dos hombres que trepaban delante de él, y agarrándose y trepando dificultosamente por la pared de granito, llegaron hasta el borde superior, donde había un claro de yerba en medio del bosque.

Bordearon un pequeño prado y Jordan, que se movía con agilidad sin ningún lastre, llevando con gusto la carabina enhiesta sobre su hombro, después del pesado fardo que le había hecho sudar, vio que la yerba estaba segada en varios lugares y que en otros había huellas de que se habían clavado estacas en el suelo. Vio un sendero por el que se había llevado a los caballos a beber al torrente, ya que había excrementos frescos. Sin duda los llevaban allí de noche a que pastasen y durante el día los ocultaban entre los árboles. ¿Cuántos caballos tendría Pablo?

Se acordaba de haberse fijado, sin reparar mucho, en que los pantalones de Pablo estaban gastados y lustrosos entre las rodillas y los muslos. Se preguntó si tendría botas de montar o montaría con alpargatas. «Debe de tener todo un equipo -se dijo-; pero no me gusta esa resignación. Es un sentímiento malo que se adueña de los hombres cuando están a punto de alejarse o de traicionar; es el sentimiento que precede a la liquidación.»

Un caballo relinchó detrás de los árboles y un poco de sol que se filtraba por entre las altas copas que casi se unían en la cima permitió a Jordan distinguir entre los oscuros troncos de los pinos el cercado hecho con cuerdas atadas a los árboles. Los caballos levantaron la cabeza al acercarse los hombres. Fuera del cercado, al pie de un árbol, había varias sillas de montar apiladas bajo una lona encerada.

Los dos hombres que llevaban los fardos se detuvieron y Robert Jordan comprendió que lo habían hecho a propósito, para que admirase los caballos.

– Sí -dijo-, son muy hermosos. -Y se volvió hacia Pablo-. Tiene usted hasta caballería propia.

Había cinco caballos en el cercado: tres bayos, una yegua alazana y un caballo castaño. Después de haberlos observado en conjunto, Robert Jordan los examinó uno a uno. Pablo y Anselmo conocían sus cualidades, y mientras Pablo se erguía, satisfecho y menos triste, mirando a los caballos con amor, el viejo se comportaba como si se tratara de una sorpresa que acabase él mismo de inventar.

– ¿Qué le parecen? -preguntó a Jordan.

– Todos ésos los he cogido yo -dijo Pablo, y Robert Jordan experimentó cierto placer oyéndole hablar de esa manera.

– Ese -dijo Jordan, señalando a uno de los bayos, un gran semental con una mancha blanca en la frente y otra en una mano, es mucho caballo.

Era en efecto un caballo magnífico, que parecía surgido de un cuadro de Velázquez.

– Todos son buenos -dijo Pablo-. ¿Entiende de caballos?

– Entiendo.

– Tanto mejor -dijo Pablo-. ¿Ve algún defecto en alguno de ellos?

Robert Jordan comprendió que en aquellos momentos el hombre que no sabía leer estaba examinando sus credenciales.

Los caballos estaban tranquilos, y habían levantado la cabeza para mirarlos. Robert Jordan se deslizó entre las dobles cuerdas del cercado y golpeó en el anca al caballo castaño. Se apoyó luego en las cuerdas y vio dar vueltas a los caballos en el cercado; siguió estudiándolos al quedarse quietos y luego se agachó, volviendo a salirse del cercado.

– La yegua alazana cojea de la pata trasera -dijo a Pablo, sin mirarle-. La herradura está rota. Eso no tiene importancia, si se la hierra convenientemente; pero puede caerse si se la hace andar mucho por un suelo duro.

– La herradura estaba así cuando la cogimos -dijo Pablo -El mejor de esos caballos, el semental de la mancha blanca, tiene en lo alto del garrón una inflamación que no me gusta nada.

– No es nada -dijo Pablo-; se dio un golpe hace tres días. Si fuese grave, ya se habría visto.

Tiró de la lona y le enseñó las sillas de montar. Había tres sillas de estilo vaquero, dos sencillas y una muy lujosa, de cuero trabajado a mano, y estribos gruesos; también había dos sillas militares de cuero negro.

– Matamos un par de guardias civiles -dijo Pablo, señalándolas.

– Vaya, eso es caza mayor.

– Se habían bajado de los caballos en la carretera, entre Segovia y Santa María del Real. Habían descendido de las cabalgaduras para pedir los papeles a un carretero. Tuvimos la suerte de poder matarlos sin lastimar a los caballos.

– ¿Ha matado usted a muchos guardias civiles? -preguntó Jordan.

– A varios -contestó Pablo-; pero sólo a esos dos sin herir a los caballos.

– Fue Pablo quien voló el tren de Arévalo -explicó Anselmo-. Fue Pablo el que lo hizo.

– Había un forastero con nosotros, que fue quien preparó la explosión -dijo Pablo-. ¿Le conoce usted?

– ¿Cómo se llamaba?

– No me acuerdo. Era un nombre muy raro.

– ¿Cómo era?

– Era rubio, como usted; pero no tan alto, con las manos grandes y la nariz rota.

– Kashkin -dijo Jordan-. Debía de ser Kashkin.

– Sí -respondió Pablo-; era un nombre muy raro. Algo parecido. ¿Qué fue de él?

– Murió en abril.

– Eso es lo que le sucede a todo el mundo -sentenció Pablo sombríamente-. Así acabaremos todos.

– Así acaban todos los hombres -insistió Anselmo-. Así han acabado siempre todos los hombres de este mundo. ¿Qué es lo que te pasa, hombre? ¿Qué le pasa a tus tripas?