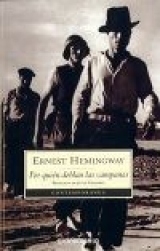

Текст книги "¿Por Quién Doblan Las Campanas?"

Автор книги: Эрнест Миллер Хемингуэй

Жанр:

Классическая проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 17 (всего у книги 33 страниц)

Kashkin había estado en el norte, en Irún y en San Sebastián y en el combate frustrado hacia Vitoria. No llegó a Madrid hasta enero y mientras tanto Robert Jordan había combatido en Carabanchel y en Usera durante aquellos tres días en que contuvieron el ataque del ala derecha fascista sobre Madrid, haciendo retroceder a los moros y al Tercio, arrojándolos de casa en casa, hasta limpiar aquel suburbio destrozado, al borde de la meseta gris quemada por el sol, estableciendo una línea de defensa a lo largo de las alturas que pudiese proteger aquella parte de la ciudad; y en aquellos tres días Karkov había estado en Madrid.

Karkov no se mostraba cínico cuando hablaba de aquellos días. Aquéllos fueron unos días en los que todo parecía perdido y de los que cada cual guardaba ahora, mejor que una distinción honorífica, la certidumbre de haber obrado bien cuando todo parecía perdido. El Gobierno se había marchado de la ciudad, llevándose en su huida todos los coches del ministerio de la Guerra, y el viejo Miaja tuvo que ir en bicicleta a inspeccionar las defensas. Jordan no podía creer en aquella historia. No podía imaginarse a Miaja en bicicleta, ni siquiera en un alarde de imaginación patriótica; pero Karkov decía que era verdad. Claro es que, como lo había escrito así para que se publicara en los periódicos rusos, probablemente había deseado creerlo después de escribirlo.

Pero había otra historia que Karkov no había escrito. Había en el Palace tres heridos rusos, de los cuales era él el responsable: dos conductores de tanques y un aviador, los tres heridos demasiado graves para que se les pudiera trasladar, y como por entonces era de la mayor importancia que no hubiera pruebas de la ayuda rusa, que hubiese justificado la intervención abierta de los fascistas, Karkov fue encargado de que aquellos heridos no cayesen en manos de los fascistas, en el caso de que la ciudad fuera abandonada.

Si la ciudad iba a ser abandonada, Karkov tenía que envenenarlos, para destruir todas las pruebas de su identidad, antes de salir del Palace. Nadie debía hallarse en condiciones de probar, por los cuerpos de los tres hombres heridos, uno con tres heridas de bala en el abdomen, otro con la mandíbula destrozada y las cuerdas vocales al desnudo, y el tercero, con el fémur hecho añicos por una bala y las manos y la cara tan quemadas que le habían desaparecido las cejas, las pestañas y el cabello, que eran rusos. Nadie podría decir, por los cadáveres de aquellos tres hombres heridos, que él dejaría en su lecho en el Palace, que eran rusos. Porque nada puede probar que un cadáver desnudo es un ruso. La nacionalidad y las ideas políticas no se manifiestan cuando uno ha muerto.

Robert Jordan había preguntado a Karkov cuáles habían sido sus sentimientos cuando se vio ante la necesidad de hacer tal cosa, y Karkov le había respondido que la situación no había sido muy halagüeña. «¿Cómo pensaba hacerlo usted?», le preguntó Robert Jordan, añadiendo: «No es tan fácil, como usted sabe, envenenar a la gente en un momento.» Y Karkov le había dicho: «¡Oh, sí!, cuando se tiene encima todo lo que hace falta, para el caso en que uno tenga necesidad de ello.» Luego había abierto su pitillera y había enseñado a Robert Jordan lo que llevaba en una de las tapas. «Pero lo primero que harán, si cae usted prisionero, será quitarle la pitillera -había advertido Robert Jordan-. Le harán levantar las manos.»

– Llevo también un poco aquí -había dicho Karkov, mostrando la solapa de su chaqueta-. Basta con poner la solapa en la boca, así, morder y tragar.

– Eso está mucho mejor -había dicho Robert Jordan-. Pero dígame, ¿huele a almendras amargas, como se dice en las novelas policíacas?

– No lo sé -había respondido Karkov, muy divertido-. No lo he olido jamás. ¿Quiere usted que rompamos uno de esos tubitos para olerlo?

– Será mejor que lo guarde.

– Sí -había dicho Karkov, volviendo a guardarse la pitillera en el bolsillo-. No soy un derrotista, usted me entiende; pero es posible en cualquier momento que pasemos por un percance grave, y no puede uno procurarse esto en cualquier parte. ¿Ha leído usted el comunicado del frente de Córdoba? Es precioso. Es mi comunicado preferido por el momento.

– ¿Qué dice? -preguntó Robert Jordan. Acababa de llegar del frente de Córdoba y sentía ese enfriamiento súbito que se experimenta cuando alguien bromea sobre un asunto sobre el que sólo uno tiene derecho a bromear-. ¿Qué es lo que dice?

– Nuestra gloriosa tropa siga avanzando sin perder una sola palma de terreno -había dicho Karkov, en su español pintoresco.

– No es posible -dijo Robert Jordan con tono incrédulo.

– Nuestras gloriosas tropas continúan avanzando sin perder un solo palmo de terreno -había repetido Karkov en inglés-. Está en el comunicado. Lo buscaré, para que lo vea.

Uno podía recordar a los hombres que habían muerto luchando en torno a Pozoblanco, uno por uno, con sus nombres y apellidos. Pero en el Gay lord todo aquello no era más que un motivo más para bromear.

Así era, pues, el Gaylord en aquellos momentos, y sin embargo, no siempre había habido un Gaylord, y si la situación actual era de esas que hacen nacer cosas como el Gaylord, tan lejos de los supervivientes de los primeros días, él se sentía contento por haber visto el Gaylord y haberlo conocido. «Estás ahora muy lejos de lo que sentías en la Sierra, en Carabanchel y en Usera. Te dejas corromper fácilmente. Pero ¿es corrupción o sencillamente que has perdido la ingenuidad de tus comienzos? ¿No ocurrirá lo mismo en todos los terrenos? ¿Quién conserva en sus tareas esa virginidad mental con la que los jóvenes médicos, los jóvenes sacerdotes y los jóvenes soldados comienzan por lo común a trabajar? Los sacerdotes la conservan, o bien renuncian. Creo que los nazis la conservan, pensó, y los comunistas, si tienen una disciplina interior lo suficientemente severa, también. Pero fíjate en Karkov.»

No se cansaba nunca de considerar el caso de Karkov. La última vez que había estado en el Gaylord, Karkov había estado deslumbrante a propósito de cierto economista británico que había pasado mucho tiempo en España. Robert Jordan conocía los trabajos de ese hombre desde hacía años y le había estimado siempre sin conocerle. No le gustaba mucho, sin embargo, lo que había escrito sobre España. Era demasiado claro y demasiado sencillo. Robert Jordan sabía que muchas de las estadísticas estaban falseadas por un espejismo optimista. Pero se decía que es raro también que gusten las obras consagradas a un país que se conoce realmente bien y respetaba a aquel hombre por su buena intención.

Por último, había acabado por encontrárselo una tarde durante la ofensiva de Carabanchel. Jordan y sus compañeros estaban sentados al resguardo de las paredes de la plaza de toros, había tiroteo a lo largo de las dos calles laterales, y todos estaban muy nerviosos aguardando el ataque. Les prometieron enviarle un tanque, que no había llegado, y Montero, sentado, con la cabeza entre las manos, no cesaba de repetir: «No ha venido el tanque. No ha venido el tanque.»

Era un día frío. Y el polvo amarillento volaba por las calles. Montero fue herido en el brazo izquierdo y el brazo se le estaba entumeciendo.

– Nos hace falta un tanque -decía-. Tenemos que esperar al tanque, pero no podemos aguardar más. -Su herida le había hecho irascible.

Robert Jordan había salido en busca del tanque. Montero decía que podía suceder que estuviese detenido detrás del gran edificio que formaba ángulo con la vía del tranvía. Y allí estaba, en efecto. Sólo que no era un tanque. Los españoles, por entonces, llamaban tanque a cualquier cosa. Era un viejo auto blindado. El conductor no quería abandonar el ángulo del edificio para llegar hasta la plaza. Estaba de pie, detrás del coche, con los brazos apoyados en la cobertura metálica y la cabeza, que llevaba metida en un casco de cuero, apoyada sobre los brazos. Cuando Jordan se dirigió a él, el conductor se limitó a mover la cabeza. Por fin se irguió sin mirar a Jordan a la cara.

– No tengo órdenes -dijo, con aire hosco.

Robert Jordan sacó la pistola de la funda y apoyó el cañón contra la chaqueta de cuero del conductor.

– Estas son tus órdenes -le dijo. El hombre sacudió la cabeza, metida en un pesado casco de cuero forrado, como el que usan los jugadores de rugby, y dijo:

– No tengo municiones para la ametralladora.

Hay municiones en la plaza -le dijo Robert Jordan-.

Vamos, ven. Cargaremos las cintas allí. Vamos.

– No hay nadie para disparar -dijo el conductor.

– ¿Dónde está? ¿Dónde está tu compañero?

– Muerto -respondió el conductor-; ahí dentro.

– Sácale -dijo Robert Jordan-. Sácale de ahí.

– No quiero tocarle -dijo el chófer-. Además está doblado en dos, entre la ametralladora y el volante, y no puedo pasar sin tocarle.

– Vamos -replicó Jordan-. Vamos a sacarle entre los dos.

Se había golpeado la cabeza al saltar al coche blindado, haciéndose una pequeña herida en la ceja, que comenzó a sangrar corriéndole la sangre por la cara. El muerto era muy pesado y se había quedado tan tieso que no se le podía manejar.

Jordan tuvo que golpearle la cabeza para sacársela de donde se había quedado embutida, con la cara hacia abajo, entre el asiento y el volante. Lo consiguió finalmente, pasando la rodilla por debajo de la cabeza del cadáver, luego tirándole de la cintura, y, una vez suelta la cabeza, consiguió sacarlo por la portezuela.

– Échame una mano -había dicho al conductor.

– No quiero tocarle -contestó el chófer.

Y en esos momentos Robert Jordan vio que lloraba. Las lágrimas le corrían por las mejillas a uno y otro lado de la nariz, surcando su rostro cubierto de polvo. La nariz también le goteaba.

De pie, junto a la portezuela, tiró del cadáver, que cayó sobre la acera, junto a los raíles del tranvía, sin perder la posición que tenía, doblado por la mitad. Se quedó allí, el rostro de un color ceniciento sobre la acera de cemento, las manos plegadas debajo del cuerpo, como estaba en el vehículo.

– Sube, condenado -dijo Robert Jordan, amenazando al chófer con la pistola-. Sube ahora mismo, te digo.

Justamente entonces vio al hombre que salía de detrás del edificio. Llevaba un abrigo muy largo y la cabeza al aire; tenía cabellos grises, pómulos salientes y ojos hundidos y muy cerca uno de otro. Llevaba en la mano un paquete de Chesterfield, y sacando un cigarrillo se lo ofreció a Robert Jordan que, con el cañón de la pistola, empujaba al chófer obligándole a subir al coche blindado.

– Un momento, camarada -dijo a Robert Jordan, en español-. ¿Puede usted explicarme algo sobre la batalla?

Robert Jordan cogió el cigarro que se le tendía y se lo guardó en el bolsillo de su mono azul de mecánico. Había reconocido al camarada por las fotografías. Era el economista británico.

– Vete a la mierda -le dijo en inglés. Luego, dirigiéndose al conductor, en español-: Tira para abajo, hacia la plaza. ¿Comprendes? -Y había cerrado la pesada portezuela con un fuerte golpe. Empezaron a descender por la larga pendiente, mientras las balas repiqueteaban contra los costados del coche, haciendo un ruido como de cascotes arrojados contra una caldera de hierro. Luego la ametralladora abrió fuego con un martilleo continuo. Se detuvieron al llegar al arrimo de la plaza, en donde los carteles de la última corrida de octubre se exhibían aún junto a las ventanillas, al lado del lugar donde estaban las cajas de municiones apiladas y ya abiertas. Los camaradas, armados de fusiles, con las bombas en los cinturones y en los bolsillos, los aguardaban, y Montero había dicho: «Bueno, ya tenemos el tanque. Ahora podemos atacar.»

Después, aquella misma noche, cuando se tomaron las últimas casas de la colina, Jordan, tumbado cómodamente detrás de una cómoda pared de ladrillos, en la que había un agujero abierto, que servía de refugio y de tronera, contemplaba el hermoso campo de tiro que se extendía entre ellos y el reborde a donde los fascistas se habían retirado, y pensaba con una sensación de comodidad casi voluptuosa en la cresta de la colina, en donde había un hotelito destrozado que protegía su flanco izquierdo. Se había acostado sobre un montón de paja, con las ropas húmedas de sudor, y se había envuelto en una manta para secarse. Tumbado allí, pensó en el economista y se echó a reír. Luego se arrepintió de su descortesía. Pero en el momento en que el hombre le había tendido un cigarrillo en pago de sus informes, el odio del combatiente hacia el que no combate se había adueñado de él. Se acordaba del Gaylord y de Karkov hablando de aquel hombre.

De manera que se encontró usted con él -dijo Karkov-. Yo no pasé del Puente de Toledo aquel día. El estuvo, por lo demás, muy cerca del frente. Creo que fue su último día de bravura. Se fue de Madrid a la mañana siguiente. Fue en Toledo donde se comportó con más bravura, por lo que creo. En Toledo estuvo formidable. Fue uno de los artífices de la toma del Alcázar. Tenía usted que haberle visto en Toledo. Creo que gran parte de nuestro éxito en aquel lugar se lo debemos a sus consejos y a sus esfuerzos. Fue la porción más estúpida de la guerra. Allí se llegó al límite de la tontería. Pero, dígame, ¿qué se piensa de él en América?

– En América -había dicho Robert Jordan– se cree que está muy bien con Moscú.

– No lo está -dijo Karkov-; pero tiene una cara magnífica y su aspecto y sus modales consiguen gran éxito. Con una cara como la mía no se puede ir muy lejos. Lo poco que he logrado ha sido a despecho de mi cara, ya que nadie me quiere ni tiene confianza en mí a causa de ella. Pero ese tipo, Mitchell, tiene una cara que es una fortuna. Es una cara de conspirador. Todos los que saben algo de conspiradores, por haberlo leído en los libros, tienen pronto confianza en él. Y además tiene modales de conspirador. No se le puede ver entrar en una habitación sin creer inmediatamente que se está en presencia de un conspirador de primer orden. Todos esos compatriotas ricos de usted que sentimentalmente quieren ayudar a la Unión Soviética, según creen, o asegurarse contra un éxito triunfal del partido, ven en seguida en la cara de ese hombre y en sus modales a alguien que no puede menos de ser un agente de toda confianza del Komintern.

– ¿Y no tiene relaciones con Moscú?

– No. Oiga, camarada Jordan, ¿conoce usted la broma sobre las dos especies de idiotas?

– ¿El idiota corriente y el fastidioso?

– No. Las dos clases de idiotas que tenemos nosotros en Rusia. -Karkov sonrió y prosiguió diciendo-: Primeramente, está el idiota de invierno. El idiota de invierno llega a la puerta de tu casa y la golpea ruidosamente. Sales a abrirle y, al verle, te das cuenta de que no le conoces. Tiene un aspecto impresionante. Es un gran tipo con botas altas, abrigo de piel, gorro de piel y llega enteramente cubierto de nieve. Comienza sacudiéndose las botas y quitándose la nieve. Luego se quita su abrigo de piel, lo sacude y cae más nieve. Luego se quita su gorro de piel y lo sacude contra la puerta. Cae más nieve de su sombrero de piel. Luego, golpea con sus botas y entra en el salón. Entonces le miras y ves que es un idiota. Es el idiota de invierno. En verano vemos un idiota que va calle abajo sacudiendo los brazos y volviendo la cabeza a uno y otro lado, y cualquiera reconoce a doscientos metros que es idiota. Es el idiota de verano. Pues bien, ese economista es un idiota de invierno.

– Pero ¿por qué confían en él las gentes de por aquí? -preguntó Robert Jordan.

– Por su cara -repuso Karkov-. Por su magnífica gueule de conspirateur, por su jeta de conspirador y por su extraordinaria treta de llegar siempre de otra parte, en donde es muy considerado y muy importante. Desde luego -añadió, sonriendo– hay que viajar mucho para que esa treta tenga éxito continuo. Pero usted sabe lo extraños que son los españoles -prosiguió Karkov-. Este gobierno es muy rico. Tiene mucho oro. Pero no da nada a los amigos. ¿Usted es amigo? Muy bien, usted hará lo que está haciendo por nada y no debe esperar ninguna recompensa. Pero a las gentes que representan una firma importante o un país que no está bien dispuesto y que conviene propiciar, a esas gentes les dan todo lo que quieran. Resulta muy interesante cuando se puede seguir de cerca este fenómeno.

– A mí no me agrada. Además, ese dinero pertenece a los trabajadores españoles.

– No es cosa de que le guste o no le guste. Lo único que se espera de usted es que lo entienda -le dijo Karkov– Siempre que le veo le enseño algo nuevo, y puede ocurrir que, con el tiempo, llegue a tener una buena educación. Sería muy interesante para usted, siendo profesor, estar bien educado.

No sé si seré profesor cuando vuelva a casa. Probablemente me echarán por rojo.

Bueno, entonces podrá usted ir a la Unión Soviética a proseguir sus estudios. Será acaso la mejor solución para usted.

¡Pero si mi especialidad es el español!

Hay muchos países en donde se habla español -dijo Karkov-. Y no deben de ser todos tan difíciles de entender como España. Tiene usted que recordar, además, que desde hace nueve meses no es usted profesor. En nueve meses ha aprendido usted quizás un nuevo oficio. ¿Cuántos libros de dialéctica ha leído usted?

He leído el Manual del Marxismo, de Emil Burns. Nada más que eso.

– Si lo ha leído usted hasta el final, es un buen comienzo. Tiene mil quinientas páginas y puede uno entretenerse en cada una de ellas un poco de tiempo. Pero hay otras cosas que debiera usted leer.

– No tengo tiempo de leer ahora.

– Ya lo sé -dijo Karkov-. Quiero decir después. Hay muchas cosas que conviene leer para comprender algo de lo que está pasando. De todo ello saldrá un día un libro, un libro que será muy útil y que explicará muchas cosas que hay que saber. Quizá lo escriba yo. Confío en ser yo quien lo escriba.

– No sé quién podría hacerlo mejor.

– No me adule usted -dijo Karkov-. Yo soy periodista; pero, como todos los periodistas, quisiera hacer literatura. En estos momentos estoy muy ocupado en un trabajo sobre Calvo Sotelo. Era un verdadero fascista, un verdadero fascista español. Franco y todos los demás no lo son. He estado estudiando todos los escritos y los discursos de Calvo Sotelo. Era muy inteligente y fue muy inteligente el que le mataran.

– Yo creía que usted no era partidario del asesinato político.

– Se practica muy a menudo -explicó Karkov-. Muy a menudo.

– Pero…

– No creemos en los actos individuales de terrorismo -dijo Karkov, sonriendo-. Y todavía menos, desde luego, cuando son perpetrados por criminales o por organizaciones contrarrevolucionarias. Odiamos la doblez y la perfidia de esas hienas asesinas de destructores bujarinistas y esos desechos humanos, como Zinoviev, Kamenev, Rikov y sus secuaces. Odiamos y aborrecemos a esos enemigos del género humano -dijo, volviendo a sonreír-. Pero creo, sin embargo, que puedo decirle que el asesinato político se usa muy ampliamente.

– ¿Quiere usted decir…?

– No quiero decir nada. Pero, indudablemente, ejecutamos y aniquilamos a esos verdaderos demonios, a esos desechos humanos, a esos perros traidores de generales y a esos repugnantes almirantes indignos de la confianza que se ha puesto en ellos.

»Todos ellos son destruidos; no asesinados. ¿Ve usted la diferencia?

– La veo -dijo Robert Jordan.

– Y porque gaste bromas de vez en cuando, y usted sabe lo peligrosas que pueden resultar las bromas, no crea que los españoles van a dejar de lamentar el no haber fusilado a ciertos generales que ahora tienen mando de tropas. Aunque no me gustan los fusilamientos; ¿me ha comprendido?

– A mí no me importan -contestó Robert Jordan-; no me gustan, pero no me importan.

– Ya lo sé -contestó Karkov-; ya me lo habían dicho.

– ¿Cree usted que tiene importancia? -preguntó Robert Jordan-. Yo trataba solamente de ser sincero.

– Es lamentable -replicó Karkov-; pero es una de las cosas que hacen que se tenga por seguras a gentes que, de otro modo, tardarían mucho tiempo en ser clasificadas dentro de esa categoría.

– ¿Se me considera a mí de confianza?

– En su trabajo, está usted considerado como de mucha confianza. Tendré que hablar con usted de vez en cuando para ver lo que lleva dentro de la cabeza. Es lamentable que no hablemos nunca seriamente.

– Mi cabeza está en suspenso hasta que ganemos la guerra afirmó Robert Jordan.

– Entonces es posible que no necesite usted su mente en mucho tiempo. Pero debiera preocuparse de ejercitarla un poco.

– Leo Mundo Obrero -dijo Robert Jordan, y Karkov respondió:

– Muy bien, está muy bien. Yo también sé aceptar una broma. Además, hay cosas muy inteligentes en Mundo Obrero. Las únicas cosas inteligentes que se han escrito durante esta guerra.

– Sí -afirmó Robert Jordan-; estoy de acuerdo con usted. Pero para hacerse una idea completa de lo que sucede no basta con leer el periódico del partido.

– No -dijo Karkov-. Pero no llegará usted a hacerse esa idea ni aunque lea veinte periódicos, y, por otra parte, aunque llegue a hacérsela, no sabrá qué hacer con ella. Yo tengo esa idea sin cesar y estoy intentando deshacerme de ella.

– ¿Cree usted que van tan mal las cosas?

– Van mejor de lo que han ido. Estamos desembarazándonos de los peores. Pero queda mucha podredumbre. Estamos organizando ahora un gran ejército, y algunos de los elementos, como Modesto, el Campesino, Lister y Durán, son de confianza. Más que de confianza, son magníficos. Ya lo verá usted. Y luego nos quedan todavía las brigadas, aunque su papel está variando. Pero un ejército compuesto de elementos buenos y elementos malos no puede ganar una guerra. Es preciso que todos hayan llegado a cierto desarrollo político. Es menester que sepan todos por qué se baten y la importancia de aquello por lo que se baten. Es preciso que todos crean en la lucha y que todos acaten la disciplina. Hicimos un gran ejército de voluntarios sin haber tenido tiempo para implantar la disciplina que necesita un ejército de esta clase a fin de conducirse bien bajo el fuego. Llamamos a éste un ejército popular; pero no tendrá nunca las bases de un ejército popular ni la disciplina de hierro que le hace falta. Ya lo verá usted; el método es muy peligroso.

– No está usted hoy muy optimista.

– No -había dicho Karkov-; acabo de volver de Valencia, en donde he visto a mucha gente. Nunca se vuelve de Valencia muy optimista. En Madrid se encuentra uno bien, se tiene por decente y no se piensa que pueda perderse la guerra. Valencia es otra cosa. Los cobardes que han huido de Madrid siguen gobernando allí. Se han instalado como el pez en el agua en la incuria y la burocracia. No sienten más que desprecio por los que se han quedado en Madrid. Su obsesión ahora es el debilitamiento del comisariado de guerra. Y Barcelona. ¡Hay que ver lo que es Barcelona!

– ¿Cómo es?

– Es una opereta. Al principio, aquello era el paraíso de los chalados y de los revolucionarios románticos. Ahora es el paraíso de los soldaditos. De los soldaditos que gustan de pavonearse de uniforme, que gustan de farolear y de llevar pañuelos rojinegros. Que les gusta todo de la guerra menos batirse. Valencia es para vomitar; Barcelona, para morirse de risa.

– ¿Y la revuelta del POUM?

– El POUM no fue nunca una cosa seria. Fue una herejía de chalados y de salvajes, y en el fondo no fue más que un juego de niños. Había allí gentes valerosas, pero mal dirigidas. Había un cerebro de buena calidad y un poco de dinero fascista. No mucho. ¡Pobre POUM! En conjunto, unos idiotas.

– Pero hubo muchos muertos en la revuelta.

– Menos de los que fueron fusilados después y de los que serán fusilados todavía. El POUM lleva bien su nombre. No es una cosa seria. Hubieran debido llamarle la R. O. Ñ. A. o el S. A. R. A. M. P. I. O. N., aunque no es cierto; el sarampión es más peligroso. Puede afectar a la vista y al oído. Pero ¿sabía usted que habían organizado un complot para matarme a mí, para matar a Walter, para matar a Modesto y para matar a Prieto? Ya ve usted cómo lo confundían todo. No somos todos del mismo pelaje. ¡Pobre POUM! No han matado jamás a nadie; ni en el frente ni en ninguna parte. Bueno, en Barcelona, sí, a algunos.

.-¿Estuvo usted allí entonces?

– Sí. Envié un artículo por cable describiendo la corrupción de aquella infame turba de asesinos trotskistas y sus abyectas maquinaciones fascistas; pero entre nosotros le diré que el POUM no es una cosa seria. Nin era el único que valía algo. Le atrapamos, pero se nos escapó de las manos.

– ¿Dónde está ahora?

– En París. Nosotros decimos que está en París. Era un tipo muy simpático, pero tenía aberraciones en materia política.

– Y tenían contactos con los fascistas, ¿no es así?

– ¿Y quién no los tiene?

– Nosotros.

– ¡Quién sabe! Espero que no. Usted pasa con frecuencia al otro lado de sus líneas -dijo sonriendo-. La semana pasada, el hermano de uno de los secretarios de la embajada republicana en París hizo un viaje a San Juan de Luz para encontrarse con gentes de Burgos.

– Me gusta más el frente -había dicho Robert Jordan-. Cuanto más cerca se está del frente, mejores son las personas.

– ¿Le gusta a usted moverse detrás de las líneas fascistas?

– Mucho; tenemos gentes muy buenas por allí.

– Bueno, como usted sabe, ellos deben de tener también gentes muy buenas detrás de nuestras líneas. Les echamos el guante y los fusilamos, y ellos echan el guante a los nuestros y los fusilan. Cuando usted se encuentre con ellos, piense siempre en la cantidad de gentes que deben enviar ellos para acá.

– Ya he pensado en ello.

– Muy bien -había dicho Karkov-. Bueno, usted ya ha pensado bastante por hoy. Vamos, acabe con ese jarro de cerveza y lárguese, porque tengo que ir a ver a la gente de arriba. Los grandes personajes. Y vuelva usted pronto.

«Sí -pensaba Robert Jordan-, se aprende mucho en el Gaylord.» Karkov había leído el único libro suyo publicado hasta entonces. El libro no había sido un éxito. No tenía más que doscientas páginas y no lo habían leído ni dos mil personas. Jordan había puesto en él todo lo que había descubierto en España en diez años de viaje a pie, en vagones de tercera clase, en autobús, a caballo, a lomo de mula y en camiones. Conocía bien el País Vasco, Navarra, Galicia, Aragón, las dos Castillas y Extremadura. Había libros tan buenos, como los escritos por Borrow, Ford y otros, que él no había sido capaz de añadir gran cosa. Pero Karkov había dicho que el libro era bueno.

– Es por eso por lo que me tomo la pena de interesarme por usted. Me parece que escribe usted de una manera absolutamente verídica. Y eso es una cosa muy rara. Por ello me gustaría que supiese usted ciertas cosas.

Muy bien, escribiría un libro cuando todo concluyese. Escribiría sólo sobre las cosas que conocía realmente y que conocía bien. «Pero sería conveniente que fuese un escritor mejor de lo que soy ahora para entendérmelas con todo ello.» Las cosas que había llegado a conocer durante aquella guerra no eran nada sencillas.

Capítulo diecinueve

– ¿Qué haces ahí sentado? -le preguntó María. Estaba de pie, junto a él, y Jordan volvió la cabeza y le sonrió.

– Nada -dijo-; estaba pensando.

– ¿En qué? ¿En el puente?

– No. Lo del puente está concluido. Estaba pensando en ti, en un hotel de Madrid donde hay rusos, que son amigos míos, y en un libro que algún día escribiré.

– ¿Hay muchos rusos en Madrid?

– No, muy pocos.

– Pero en los periódicos fascistas se dice que hay cientos de miles.

– Es mentira. Hay muy pocos.

– ¿Te gustan los rusos? El que estuvo aquí era un ruso.

– ¿Te gustó a ti?

– Sí. Estaba enferma aquel día; pero me pareció muy guapo y muy valiente.

– Muy guapo. ¡Qué tontería! -dijo Pilar-. Tenía la nariz aplastada como la palma de mi mano y la cara como el culo de una oveja.

– Era un buen amigo mío y un camarada -dijo Robert Jordan a María-. Yo le quería mucho.

– Claro -dijo Pilar-; por eso le mataste.

Al oír estas palabras, los que estaban jugando a las cartas levantaron la cabeza y Pablo miró a Robert Jordan fijamente. Nadie dijo nada, pero al cabo de un momento Rafael el gitano, preguntó:

– ¿Es eso verdad, Roberto?

– Sí -dijo Robert Jordan. Lamentaba que Pilar lo hubiese dicho y hubiera deseado no haberlo contado en el campamento del Sordo-. Lo hice a petición suya: estaba gravemente herido.

– ¡Qué cosa más rara! -dijo el gitano-. Todo el tiempo que estuvo con nosotros se lo pasó hablando de esa posibilidad. No sé cuántas veces le prometí que le mataría yo. ¡Qué cosa más rara! -insistió, moviendo la cabeza.

– Era un hombre muy raro -dijo Primitivo-. Muy particular.

– Escucha -dijo Andrés, uno de los dos hermanos-, tú que eres profesor y todo eso, ¿crees que un hombre puede saber lo que va a ocurrirle?

– Estoy seguro de que no puede saberlo -dijo Robert Jordan. Pablo le contemplaba con curiosidad y Pilar le miraba sin que en su rostro se reflejase ninguna expresión-. En el caso de ese camarada ruso lo que sucedió fue que se había puesto muy nervioso a fuerza de estar demasiado tiempo en el frente. Se había batido en Irún, donde, como sabéis, la cosa estuvo muy fea. Muy fea. Se batió luego en el Norte. Y cuando los primeros grupos que trabajan detrás de las líneas se formaron, trabajó aquí, en Extremadura y en Andalucía. Creo que estaba muy cansado y nervioso y se imaginaba cosas raras.

– Debió de ver seguramente cosas muy feas -dijo Fernando.

– Como todo el mundo -dijo Andrés-. Pero óyeme, inglés: ¿crees que puede haber algo como eso, un hombre que sabe de antemano lo que va a sucederle?

– Pues claro que no -fue la respuesta de Robert Jordan-; eso no es más que ignorancia y superstición.

– Continúa -dijo Pilar-. Escuchemos lo que va a decirnos el profesor. -Le hablaba como se habla a un niño listo.

– Creo que el miedo produce visiones de horror -dijo Robert Jordan-. Viendo señales de mal agüero…

– Como los aviones de esta mañana -dijo Primitivo.

– Como tu llegada -añadió suavemente Pablo desde el otro lado de la mesa.

Robert Jordan le miró y vio que no era una provocación, sino algo pensado sencillamente en alta voz. Entonces prosiguió:

– Cuando el que tiene miedo ve una señal de mal agüero, se representa su propio fin y le parece que lo está adivinando, cuando en realidad no hace más que imaginárselo. Creo que no es más que eso -concluyó-. No creo en ogros, adivinos ni en cosas sobrenaturales.