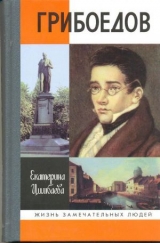

Текст книги "Грибоедов"

Автор книги: Екатерина Цимбаева

сообщить о нарушении

Текущая страница: 33 (всего у книги 42 страниц)

Отпустив его с пальбой в полк, Грибоедов занялся делами. Он сразу понял, что перед ним внезапно развернулся небывалый простор для деятельности истинно государственной. Персидская его торговля, совместная с Александром Всеволожским, пошла прахом с началом войны, терпела убытки и разорилась бы, не будь Всеволожский так богат. Но на смену ей Грибоедов получил в управление весь Кавказ и Закавказье, притом без всякой ответственности, лежащей на Паскевиче. Теперь он мог посылать любые письма с фельдъегерями, под видом официальных, ибо Паскевич подписывал все, что ему подавал родственник, не читая (а иной раз в избытке усердия подписывал даже то, что не следовало: например, записки, обращенные к нему самому, – получались доклады к Паскевичу за подписью Паскевича же!). 16 апреля Грибоедов отправил Булгарину срочное требование: «Пришли мне, пожалуйста, статистическое описание, самое подробнейшее, сделанное по лучшей, новейшей системе, какого-нибудь округа южной Франции или Германии, или Италии (а именно Тосканской области, коли есть, как края наиболее возделанного и обустроенного), на каком хочешь языке, и адресуй в канцелярию главнокомандующего на мое имя. Очень меня обяжешь, я бы извлек из этого таблицу не столь многосложную, но по крайней мере порядочную, которую бы разослал нашим окружным начальникам, с кадрами, которые им надлежит наполнить. А то с этим невежественным чиновным народом век ничего не узнаешь, и сами они ничего знать не будут. При Алексее Петровиче у меня много досуга было, и если я немного наслужил, так вдоволь начитался. Авось теперь с Божиею помощью употреблю это в пользу».

В какой-то момент Грибоедов решил, что его неофициально сделали гражданским губернатором Тифлиса! Он предложил Паскевичу создать орган официальной печати в Грузии – газету «Тифлисские ведомости», которая сообщала бы населению более точные сведения о делах и намерениях властей, чем обычные базарные слухи. Это не могло устроиться быстро, поскольку требовало одобрения Петербурга. Он реформировал, по просьбе Паскевича, Тифлисское благородное училище. Он составил проект отстройки города на случай очередного мощного землетрясения; при этом настаивая на следовании местным архитектурным образцам, с балкончиками и лоджиями, вместо возведения домов унылого петербургского вида. Затем он сочинил таблицы по булгаринским образцам и разослал их начальникам, чтобы выяснить состояние экономики края. Однако смена экономического курса в Закавказье, решительно направлявшегося Грибоедовым на освоение, а не разорение Грузии, была не столь неотложна, как смена политического курса.

19 апреля он написал для Паскевича памятную записку «О способах вступить в сношения с частными персидскими владетелями»; 8 мая затребовал у окончательно уезжавшего Мазаровича копию Гюлистанского договора и все его записи и отчеты за предшествующий период, а заодно и подробнейший атлас края, проанализировал все сделанное Ермоловым и к 12 мая, перед самым началом весенней военной кампании, составил принципы новой иранской политики и отослал их Нессельроде от имени Паскевича.

Ермолов в своей внешней политике исходил из трех основных положений. Во-первых, он считал, что закавказских ханов, не вполне лояльных к России, надо всемерно сердить, выживать и гнать в Иран, а вовсе не пытаться склонить на свою сторону. Он был убежден, что помощь от них невелика, и лучше, если они не смогут вредить России, находясь на ее территории. Во-вторых, Ермолов категорически не хотел признавать Аббаса-мирзу, ставленника англичан, наследником иранского престола, а в пику ему поддерживал его старшего брата, надеясь на его будущую благодарность России за возведение на трон. В-третьих, на присоединенных территориях он почитал необходимым устанавливать российскую администрацию и российские законы, превращая всяких прапорщиков в судей над местным населением.

Грибоедов давно полагал, что все эти позиции недальновидны. Во-первых, Аббас-мирза и его наследники имеют в удел Южный Азербайджан, непосредственно граничащий с Россией, и, кто бы ни был иранским шахом, этот удел у них никто не отнимет. Следовательно, с Аббасом-мирзой полезнее установить добрососедские отношения, дабы он не грозил постоянными набегами в русское Закавказье. К тому же Грибоедов был убежден, что, обещав принцу покровительство, его легко оторвать от англичан, поскольку и он больше заинтересован в союзе с близкой Россией, нежели с менее ему важной Ост-Индией.

Во-вторых, Грибоедов мечтал перейти к «политике влияния», которую всегда успешно проводили англичане в своих колониях. Зачем ссориться с кем бы то ни было, даже с ханами, если без большого труда с ними можно жить в мире? Более того, например, армянские ханы и разные кочевые племена отнюдь не были особыми приверженцами Каджарской династии, их можно было бы привлечь на сторону России в войне с персами. Заодно было бы полезно выявить всех, недовольных положением дел в самом Тавризе, и обеспечить их помощь. Правда, император непреклонно выступал против всяких попыток вести прорусскую пропаганду среди властителей и вождей племен. Он считал, что эта пропаганда будет «нелегитимной», направленной на подрыв отношений между законным персидским монархом и его подданными. А Николай I, как прежде его брат Александр I, старался всегда поступать «легитимно». Он, правда, решился, наконец, поддержать греческое восстание, сочтя, что семь лет освободительной борьбы являются достаточным показателем волеизъявления греческого народа, не желающего подчиняться турецкому игу. Но, сделав над собой такое усилие, не соглашался еще и на отвлечение от Ирана подвластных ему лиц и племен. Генерал Дибич перед своим отъездом с Кавказа от имени императора приказал: «Всякие средства, клонящиеся ко взбунтованию провинций, нами еще не занятых, при всей вероятности успеха должны быть решительно устранены».

Грибоедов считал эту игру в легитимность смехотворной и вредной: почему занятие территорий армией законно, а привлечение их без кровавых боев и жертв с обеих сторон – незаконно? Он понимал, что Нессельроде никогда не даст согласие на распространение прокламаций среди народов, по землям которых вскоре пойдет война, поэтому собирался действовать без его согласия. Он хотел объяснить жителям Армении и Южного Азербайджана, что русское правительство воюет не с ними, а с шахом и его сыном и что в ходе военной кампании русские войска не тронут жизни, собственности, религии, законов и обычаев этих народов. Убедив Паскевича, что предварительная разъяснительная работа с местным населением и ханами сбережет много сил и солдат, Грибоедов добился от него согласия действительно выполнить обещаемое: то есть ни в коем случае не свергать местные власти, а оставлять их исправлять прежние обязанности под общим контролем русского главы края – так, как это делали англичане в Индии. Паскевич думал, что это будет временная мера, удобная на период войны, но Грибоедов утверждал, что присоединяемые земли только тогда будут приносить истинную пользу, когда станут управляться по своим обычаям, независимо от русского министерства.

Раздумывая, на кого бы опереться в «политике влияния», Грибоедов внезапно вспомнил о давнишнем приятеле, армянине Лазаре Лазареве, когда-то скрашивавшем ему скуку пребывания в Брест-Литовске. С тех пор Лазарев дослужился до полковника и был на отличном счету у начальства. В преддверии завоевания армянских ханств его помощь, даже просто его имя, уважаемое среди армянского народа, могли принести огромную пользу. По совету Грибоедова Паскевич вытребовал Лазарева к себе в качестве чиновника по особым поручениям. Приезд представителя известной армянской семьи служил доказательством искреннего расположения России к местным жителям. Лазарев серьезно содействовал Грибоедову, устанавливая связи с населением, отыскивая надежных проводников и агентов.

Паскевич выдал Грибоедову carte blanche: «что он скажет, то и свято». У него были для этого свои причины.

Накануне выступления он получил донесения, что Эриванская и Нахичеванская области обезлюдели, жители или сами ушли, или их силой угнали за Аракс. Генерал больше всего боялся не неприятеля, а голода и жажды в опустевшем крае. Поэтому он предоставил Грибоедову право действовать вопреки приказам императора. Начиная с 12 мая Грибоедов по мере продвижения войск рассылал к ханам и старейшинам кочевых племен прокламации от имени русского командования. Они имели огромный успех. Племена не спрятались в горах, а, напротив, охотно доставляли русской армии припасы. Грибоедов строго следил, чтобы солдаты за все платили и не допускали никаких обид. Даже Паскевич был доволен, что удалось внушить горцам «высокую мысль о нашем правосудии, которое нигде так не ценится, как на Востоке, ибо здесь оно реже, нежели где-нибудь». 8 июня карабахский хан Мехти-Кули со всеми подданными перешел на сторону России, был прекрасно принят и тем внушил многим персиянам доверие к покровительству русских. Шадилинский султан со своими четырьмя племенами последовал его примеру, за ним еще несколько мелких правителей. Армяне встречали русских без всякой ненависти, поскольку искренне не любили Каджарскую династию из Азербайджана. Грибоедов иронически заметил, что война идет самая человеколюбивая. Она бы ему сильнее нравилась, если бы не чудовищные перепады температуры: в горах снег и ледяные ветры, на равнинах жара до 47 градусов, пыльные бури и блохи на ночлегах. Он спал в палатке посреди дворов или совсем в стороне от деревень, чтобы хоть как-то оградить себя от назойливых насекомых. Паскевич не выдержал и заболел горячкой. Грибоедов по обязанности родственника и Муравьев по обязанности подчиненного несколько ночей провели у постели главнокомандующего, поскольку врач не понимал французского языка генерала, а тот в бреду или бессильной ярости забыл русский.

Без серьезных стычек войско 12 июня дошло до Эривани. Паскевич не стал брать город, а сразу направился на Нахичевань и Аббас-абад, лежавшие почти на берегу Аракса. Эту идею подал Грибоедов, поскольку имел основания полагать, что Аббас-абад сдастся без боя – он провел для этого подготовительную работу. Нахичевань заняли без усилий, и Грибоедов отыскал себе лучшее помещение в городе: хотя с выбитыми окнами, зато с видом на крепость Аббас-абад.

27 июня он сидел у себя, сочиняя от имени Паскевича огромный пакет к Нессельроде об успехе Эриванского похода, но временами брал подзорную трубу и наблюдал, как Муравьев, посланный с казачьим отрядом в рекогносцировку, попал в окружение и затеял перестрелку. Грибоедов попросил послать ему подкрепление, но Паскевич отказался: «Если он расторопный офицер, то сам отделается; если же он плох, то мне не нужен и пускай погибает!» Грибоедов мысленно возопил: «Господи Боже, ну и генералы тут у нас! Можно подумать, что они нарочно созданы для того, чтобы все больше и больше укреплять во мне отвращение, которое я питаю к чинам и высоким званиям». Паскевич все же поднял кавалерию, но, упустив время, не сумел захватить персиян, преследовавших Муравьева. Естественно, он обвинил во всем подчиненного, тем более что тот не привез сведений о крепости. Муравьев ответил вдвое, и они великолепно разругались. Грибоедову пришлось вечером их мирить, ибо он обещал Ахвердовой заботиться о ее зяте, потом он не спал до рассвета, ожидая, пока перепишут набело его тексты и Паскевич их правильно подпишет. Он страшно устал, а утром уже началась пушечная пальба.

Грибоедов смотрел на нее как на забаву: военного смысла в ней не было, но зрелище ему понравилось. Он сидел верхом рядом с князем Суворовым, внуком великого полководца. Вдруг ядро контузило лошадь князя, а конь Грибоедова шарахнулся в сторону. Александр рассердился на себя: вот первое сражение, где он участвует, хоть наблюдателем, а у него то ли конь дрожит, то ли он сам. Неужели он трус в душе? – мысль нестерпимая! Он решил проверить себя: подъехал к самой линии огня и переждал 124 залпа подряд. Паскевич, увидев его издали, в ярости несколько раз присылал приказ отъехать подальше. Но Грибоедов развернулся не раньше, чем полностью изжил робость, если она ему не померещилась прежде.

Впрочем, и битвы, и ссоры военачальников были нелепы. Победу Грибоедов уже обеспечил, и все это знали: он вступил в сношения с Эксан-ханом, командовавшим в Аббас-абаде нахичеванской частью гарнизона и питавшим давнюю ненависть к Каджарам. Отцу Эксан-хана первый Каджар, безумно жестокий Ага-Мохаммед, выколол глаза, и Эксан-хан с детства мечтал отомстить. Он поднял восстание в крепости, напав на другую часть гарнизона, и 7 июля впустил в город русских. Прямой путь на Тавриз был открыт.

Одновременно Паскевич разбил Аббаса-мирзу; победа была важной, но не впечатляющей, поскольку принц фактически уклонился от боя. Генерал очень хотел донести об успехе с возможно большим пафосом, но это долго не удавалось. Сперва он поручил составить реляцию Вальховскому – разорвал, потом Грибоедову – даже им остался недоволен, ибо тот не позволил себе откровенного вранья. Паскевич попросил сочинить ее Муравьева, но в результате едва не велел его арестовать: тот, мол, указал трех пленных ханов, а их захватили семь. В палатке с пленными действительно сидели семь человек, но в числе их были прислужники. Никто не сумел объяснить этого Паскевичу – он не верил, кричал, что Ермолову бы приписали тридцать ханов, а его подвиги затмевают, его оскорбляют, ему вредят!

Грибоедов едва его успокоил, но генерал злился не попусту. Его заслуги в кампании были малы, и случая отличиться могло уже не представиться: начинались переговоры о мире. Паскевич понимал их важность. Русско-персидская война была для него первой, которую он вел в звании главнокомандующего, и он очень хотел превзойти Ермолова и всех своих предшественников на Кавказе не только на полях сражений, но и за столом переговоров.

Любая война завершается миром, но мир не является простым завершением войны. Генералы выигрывают или проигрывают битвы – результаты их записывают дипломаты. Порой полбаночки чернил сильнее влияют на исход войны, чем реки крови. Ошибки генералов можно исправить – ошибки дипломатов исправлять уже поздно. Ум и таланты дипломатов смягчают в мирных договорах последствия крупнейших поражений, их глупость и бездарность сводят на нет последствия крупнейших побед. Когда Петр I попал со всем войском в плен к туркам, дипломаты вызволили царя уступкой не половины страны, а всего лишь пары крепостей. Когда русские войска захватили всю Пруссию с Берлином, дипломаты по приказу Петра III отдали все территории без малейшей компенсации. И сколько подобных примеров можно найти в истории!

Паскевич не имел никакого опыта составления международных документов, и никто в его окружении – даже Грибоедов – не владел необходимым юридическим языком. В мае ему в помощь прислали из Петербурга Александра Михайловича Обрезкова, потомственного дипломата, успевшего послужить в Штутгарте, Вене и Константинополе и к тридцати семи годам заслужить высокий чин действительного статского советника. Предполагалось, что Обрезков возьмет в свои руки переговоры с Персией, однако он прибыл в Тифлис в таком состоянии, что ему трудно было взять в руки даже самого себя. Назначение в самый удаленный край Российской империи, в действующую армию он отнюдь не воспринял как удачу, хотя миссия была почетной и ответственной. Многие, в том числе Паскевич, бывший благодаря жене в курсе петербургских сплетен, догадывались, почему именно Обрезкову доверили дело, к которому он был мало подготовлен. Все знали, что невеста Обрезкова, прелестная фрейлина Наталья Соллогуб, неожиданно удостоилась «особой милости» императора. Жениха отправили проветриться на Кавказ. Он не стал разыгрывать Фигаро и покорно уехал, но был все же достаточно хорошего рода и воспитания, чтобы чувствовать позор и горечь своего положения. Он не мог расторгнуть помолвку: император приходил в ярость, если кто-то отказывался жениться на его фрейлинах, а Обрезков не был героем и не желал жертвовать карьерой, а то и свободой. Он мечтал об одном – расправиться со всеми делами и немедленно вернуться в столицу. Ему было совершенно безразлично, на каких условиях заключать мир, лишь бы заключить его возможно быстрее. Однако Паскевич слишком заботился о своей славе, чтобы предоставить торопливому дипломату переговоры, требовавшие исключительного терпения и такта. Не спросясь ни императора, ни Нессельроде, главнокомандующий самовольно отстранил Обрезкова и направил к Аббасу-мирзе Грибоедова, в чьих разнообразных способностях успел убедиться.

20 июля Грибоедов выехал из крепости Аббас-абад вместе с постоянным своим спутником, переводчиком и другом, азербайджанцем Аббасом-Кули Бакихановым. Дорогой они развлекали друг друга стихами персидских поэтов, которых оба прекрасно знали и любили, и к вечеру прибыли в опустевшую деревню Каразиадин, где, к своему удивлению, не нашли ни принца, ни его войска. В скудном военном лагере Грибоедова встретили с величайшей пышностью и вежливостью, закормив словами и сластями до излишества. Аб-бас-мирза с армией явился на следующее утро, и вся долина покрылась палатками его воинов.

В этот же день, в час пополудни, в самое пекло Грибоедова пригласили к принцу, почти без всяких церемоний. Разговор велся наедине, если не считать переводчика, однако Грибоедов угадал за занавесом спрятавшегося человека и вызнал через слуг, что там стоит Аллаяр-хан, главный советник Аббаса-мирзы, приставленный к нему шахом вместо страшного мирзы Бизюрка, умершего в 1822 году. Это подслушивание показалось Грибоедову смешным, а Аббас-мирза то и дело оборачивался к занавеске, то повышая голос, то понижая – в зависимости от того, говорил ли он вещи, приятные советнику или неприятные. Старые знакомые встретились чуть ли не друзьями: пошли расспросы о здоровье, воспоминания о прежних временах, принц жаловался на Мазаровича, бывшего, по его мнению, одним из зачинщиков войны. Грибоедов ответил, что неудовольствия были обоюдными, но военные действия начал все-таки Аббас-мирза, а не Россия.

– Ваше высочество, – сказал он, – сами поставили себя судьею в собственном деле и предпочли решить его оружием. Не отнимая у вас ни благоразумия, ни храбрости, ни силы, замечу одно только: кто первый начинает войну, никогда не может сказать, чем она кончится.

– Правда, – вздохнул Аббас-мирза и пустился в восхваление силы и твердости духа российского императора, о которых он наслышался от англичан и разных агентов. Грибоедов внимал этим славословиям не без удивления; большей частью истории о величии царя были вымышлены, но он не преминул ими воспользоваться, чтобы упрекнуть принца в захвате миссии князя Меншикова и прочих недостойных поступках:

– Как, с таким понятием о могуществе нашего государя, вы решились оскорбить его в лице посланника его величества, которого задержали против самых священных прав, признанных всеми государствами? Теперь, кроме убытков, нами понесенных при вашем нападении на наши области, кроме нарушений границ, оскорблена личность самого императора – а у нас честь государя есть честь народная!

Аббас-мирза при этих словах как-то переменился в лице, и самому Грибоедову понравилось, как они прозвучали. Принц начал так усердно каяться и бичевать себя, что добавить уже было нечего. После всех бесконечных извинений Аббас-мирза даже согласился выслушать условия, на которых предлагал ему мир Паскевич. Бакиханов зачитал их: Россия требовала себе Эриванскую и Нахичеванскую области, уже почти захваченные ею; выплаты контрибуции в 30 миллионов рублей серебром; преимуществ в торговле с Ираном; выдачи пленных и перебежчиков обеими сторонами.

Аббас-мирза несколько раз порывался прервать переводчика, но Грибоедов каждый раз просил его дослушать до конца, иначе он уедет, не выполнив поручения. Едва Бакиханов умолк, принц вскочил с места:

– Так вот ваши условия. Вы их предписываете шаху иранскому как своему подданному! Уступка двух областей, дань деньгами! Но когда вы слыхали, чтобы шах персидский сдавался подданным другого государя? Он сам раздавал короны. Персия еще не погибла.

– И Персия имела свои дни счастья и славы, – спокойно возразил Грибоедов, – но я осмелюсь напомнить вашему высочеству о Гуссейн-шахе, который лишился престола, побежденный афганцами. Предоставляю собственному просвещенному уму вашему судить, насколько русские сильнее афганцев.

– Кто же хвалит за это шаха Гуссейна? Он поступил подло – разве и нам следовать его примеру?

– Я вам назову великого человека и государя, – продолжал убеждать собеседника Грибоедов, – Наполеона, который внес войну в русские пределы и заплатил за это утратою престола.

– И был истинный герой: он защищался до самой крайности. Но вы, как всемирные завоеватели, все хотите захватить – требуете областей, денег и не принимаете никаких отговорок.

– При окончании каждой войны, несправедливо начатой с нами, мы отдаляем наши пределы и вместе с тем неприятеля, который бы отважился переступить их. Вот отчего в настоящем случае требуется уступка областей Эриванской и Нахичеванской. Деньги – также род оружия, без которого нельзя вести войну. Это не торг, ваше высочество, даже не вознаграждение за претерпенные убытки: требуя денег, мы лишаем неприятеля способов вредить нам на долгое время.

Эти слова крайне поразили Аббаса-мирзу, а Грибоедов про себя подумал, что избавил будущих дипломатов от труда исчислять вместе с персами итоги военных издержек – он ясно объяснил, что сумма контрибуции не связана с расходами и потерями России. Однако же дело пока не сдвинулось. Грибоедов никогда раньше не видел принца в такой готовности к любым соглашениям, в таком горячем раскаянии; никогда и в самое мирное время его самого не принимали так радушно – и все же он сомневался, что за словами Аббаса-мирзы последуют какие-то решения.

22 июля Грибоедов составил проект договора о перемирии, но обсудить его не успел, потому что слег в жестокой горячке. Он сам удивился своей болезни – он считал себя приспособившимся к здешнему климату, ни разу не поддавшись ему за трехлетнее пребывание в миссии Мазаровича. Но тогда он сознательно поддерживал в себе бодрость духа, надеялся на будущее – с тех пор треволнения следствия, потрясения и потери, ссылки и казни друзей подорвали его жизненные силы. Он не вынес колебаний температуры, когда в полдень термометр показывал 40°, а ночью – едва 8°. Три дня он провел в постели, но придворные и советники Аббаса-мирзы не отставали, толпились вокруг него, словно надеясь воспользоваться нездоровьем дипломата и вырвать какие-нибудь уступки. Однако они не только не преуспели, но еще и поддались на убеждения Грибоедова, высказанные еле слышным голосом, и отказались от некоторых своих предложений.

25 июля, оправившись от приступа, Грибоедов снова встретился с Аббасом-мирзой, на сей раз в наиторжественнейшей обстановке. Он полагал, что в присутствии всего двора условия мира будут либо публично отвергнуты, либо хотя бы обсуждены. Но получилась обычная персидская говорильня без толку. Грибоедов убеждал принца принести сейчас требуемые жертвы, поскольку в противном случае Россия продолжит войну, и потери Персии станут ощутимо больше. Но его слова не действовали. Зато он услышал от шах-заде приятную ему высокую оценку новой политики на Кавказе: «Самым опасным оружием генерала Паскевича я почитаю то человеколюбие и справедливость, которые он оказывает мусульманам, своим и нашим. Мы все знаем, как он вел себя против кочевых племен от Эривани до Нахичевани, – солдаты никого не обижали, и он всех принимал дружелюбно. Генерал Ермолов, как новый Чингисхан, отомстил бы мне опустошением несчастных областей, велел бы умертвлять всякого, кто ни попадется, – и тогда у меня две трети Азербайджана стали бы в ружья, не требуя от казны ни жалованья, ни прокормления».

Грибоедов тактично ответил, что Ермолов тоже заботился о пользе государства, но что можно одной и той же цели достигать разными путями… После приема он приватно побеседовал с советниками принца, узнал, как ждет Персия мира, как не хочет воевать, как жестоко ненавидит шаха, дошедшего до крайней старческой скупости и выжимавшего последние деньги у населения. Но при всем при том он видел, что невозможно надеяться, что мир будет заключен на предлагаемых условиях. При Аббасе-мирзе сильнее всего звучали голоса Аллаяр-хана, возбудившего войну и боявшегося расплаты за неудачи, и эриванского сардаря, надеявшегося вернуть свою область. Грибоедов решил четко объяснить Паскевичу, что только падение Эривани и Тавриза способно вынудить персиян к миру.

Он не забыл поэтому, в отличие от Мазаровича, провести обычную военную разведку. По числу палаток и пушек он определил размер и состав войска, поговорил с персидскими караульными и случайными солдатами – и пришел к убеждению, что такое большое войско не станут держать в бездействии, чтобы оно не разбежалось и не занялось грабежами. 26 июля он прекратил переговоры за полной их бесплодностью.

Грибоедов нашел Паскевича в лагере у селения Карабаба, расположенном на полпути между крепостью Аббас-абад и Эриванью. Он представил главнокомандующему великолепное донесение о ходе встреч с Аббасом-мирзой, которое сознательно написал по-русски со всем драматургическим блеском. Иван Федорович не стал и пытаться разобрать малознакомые буквы, а сразу, не читая, распорядился направить отчет императору. Грибоедов на словах, понятным французским языком, повторил родственнику все, что тому важно было знать, и прежде всего твердо посоветовал готовиться к походу на Эривань. Паскевич согласился и принялся разрабатывать план осады. В этом ему не требовалась помощь Грибоедова, но генерал не отпускал его от себя, несмотря на повторяющиеся приступы лихорадки: лагерь находился в самом пекле, термометр даже ночью не опускался ниже 33°, а днем зашкаливал за 50°; жара порой доводила до обмороков, тем более что освежающей реки рядом не было, и вообще с водой случались перебои. Грибоедов пытался вырваться хоть в Тифлис, хоть в окрестные горы, повыше, к прохладе. Но Паскевич остро в нем нуждался: ближайшей неотложной задачей командования была разработка «Положения об управлении Азербайджаном», наполовину занятом русскими войсками, – оставшуюся часть собирались занять в осеннюю кампанию, и необходимо было составить для будущей администрации такие правила действия, которые позволили бы избежать волнений и сопротивления в тылу русских войск.

Грибоедов впервые получил возможность создать образ правления на территории целой провинции или даже страны. Все то, о чем он только мечтал при Ермолове, он мог теперь реализовать. Он всегда сознавал, что большинство мятежей на завоеванных землях вспыхивает не столько от угнетения и поборов (в этом смысле русские, без сомнения, будут мягче Каджаров), сколько от введения иного порядка, вообще от перемен, которым никакой народ добровольно не подчиняется. Он и раньше пытался объяснить Ермолову, что «одно строжайшее правосудие мирит покоренные народы со знаменами победителей». Ермолов его не понимал, а вот Аббас-мирза сумел постичь правильность такой политики. Однако правосудие может иметь разный вид, и Грибоедов для азербайджанских и армянских земель выдвинул главный принцип устройства власти: «Нельзя дать себя уразуметь здешнему народу иначе, как посредством тех родовых начальников и духовных особ, которые давно уже пользуются уважением и доверием, присвоенным их званиям».

Он нисколько не сомневался, что местные чиновники без возражений станут выполнять прежние свои должности, все равно – при русском или иранском верховном надзоре. Через своих агентов он имел самые точные сведения о настроениях населения в уделе Аббаса-мирзы. Поэтому он предложил создать Главное управление Азербайджанской областью и городом Тавризом, куда бы вошли самые влиятельные лица края и все старшины Тавриза – при этом они не подчинялись бы русскому военному коменданту, а действовали бы вполне самостоятельно.

Затем он предписал снизить все налоги на четверть, принимая во внимание разорение страны. Главным вопросом оставалось судопроизводство. Он хотел, чтобы оно было равным и единым для русских и персиян. Но примирить законы шариата и русские законы оказалось никак невозможно. Он вынужден был воспользоваться английским методом: мусульмане между собой судятся своим судом, русские – своим, а столкновения мусульманина и русского разбираются по российским законам, но права у каждого из них равные, и наказанию они подвергаются на равных основаниях. Соответственно, приговоры не могут быть более строгими, чем в самой России – ни палочных ударов, ни отрубания голов, ни пыток.

Паскевич принял «Правила» Грибоедова без обсуждения и передал генералу Остен-Сакену, которого назначил главой Азербайджанского правления. Остен-Сакен разбирался в политических вопросах не лучше главнокомандующего, но при нем служил сосланный на Кавказ по делу декабристов Иван Григорьевич Бурцов, ровесник Грибоедова, участник Отечественной войны, заслуживший Владимира с бантом. Его карьера прервалась после восстания, хотя он отошел от движения тогда же, когда и Бегичев, – после распада Союза благоденствия. Однако перевод на Кавказ прежним чином полковника позволил ему широко развернуться и фактически руководить всеми военными операциями, проводимыми от имени Остен-Сакена. Бурцов сразу понял замысел Грибоедова и, по мере того как развивались успехи русского оружия, последовательно проводил его в жизнь. В рапорте Остен-Сакена Паскевичу, который написал Бурцов, а прочитал Грибоедов, было искренне признано, что «от Правил зависел весь последующий успех». В Кавказской армии многие именно «Правилам» приписывали отсутствие в занятых областях не только волнений, но даже беспорядков.

Составив «Правила», Грибоедов получил, наконец, возможность хоть немного отдохнуть и 15 августа отправился на железные воды, открытые в ущелье неподалеку от лагеря. Около вод располагалась часть русских войск под командованием генерала Симонича. Александр посетил его, но не ради генерала – он узнал, что к нему от Муравьева перешло фортепьяно-путешественник, прошедшее с Грибоедовым по горам Кавказа и Персии! Он встретился с дорогим другом, как с родным, но злодей Симонич не предложил гостю поиграть, а Александр чувствовал себя слишком усталым, чтобы обойтись без разрешения.

Прохлада и минеральные воды оживили его, и через месяц он не без интереса принял участие в походе Паскевича на Эривань. 19 сентября, после четырехдневного обстрела, войска взяли крепость Сардар-абад, а 1 октября в грохоте жесточайшей шестидневной канонады была разрушена и пала Эривань. Паскевич и весь его штаб пребывали в чаду победы. В завоеванном городе силами офицерской самодеятельности был дан спектакль – «Горе от ума»! Офицеры обошлись без цензурного разрешения, и Грибоедов впервые увидел свое детище на импровизированной сцене во дворце сардаря. Он был глубоко тронут и, словно в благодарность, сочинил такую реляцию о взятии Эривани, что Паскевич на сей раз пришел в восторг [17]17

Реляция Грибоедова произвела на императора сильнейшее впечатление, и через несколько месяцев он присвоил Паскевичу титул «графа Эриванского». Спустя годы, объезжая свои новые владения, Николай I лично повидал Эривань, обнесенную обычными стенами из необожженной глины, и изволил милостиво высказаться: «Да это же просто глиняный горшок, не стоило давать за него графа!»

[Закрыть].