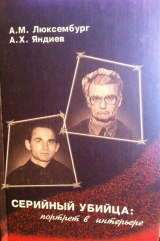

Текст книги "Серийный убийца: портрет в интерьере (СИ)"

Автор книги: Амурхан Янднев

Соавторы: Александр Люксембург

сообщить о нарушении

Текущая страница: 2 (всего у книги 26 страниц)

От мужиков и своего отчима слышал, что мой родной отец трусливый, общается только с теми, кто ему выгоден и нужен, лишних знакомств не заводит, живет как куркуль или кулак и лишний раз не обратит внимания на боль или страдания ненужных и неудобных ему односельчан, сам по себе скупой, расчетливый, в понятиях его только дом свой и своя семья и только гребет все под себя, нужда других его отвращает и не интересует. До сих пор ухаживает за женщинами, которые ему нравятся, а бабаньки от него без ума. Значит, он еще способный и не атрофирован.

Прервемся на минуту и отметим очень сильно выраженную неприязнь нашего повествователя к отцу. Если неприязнь к матери часто бывает у него подспудной, закамуфлированной, то ненависть к отцу лежит буквально на поверхности. И дело не только в том, что отец – формальный виновник его несчастливого детства, спровоцировавший буйные выходки и изуверские поступки матери. Отец явно отторгается нашим героем-писателем еще, как минимум, по двум соображениям. Он, во-первых, воспринимается им, как воплощение удачливости, как символ устроенности и благополучия, как человек, сумевший вписаться в систему, приспособиться, организовать свой быт, и в этом он полярен Муханкину – прирожденному отщепенцу и изгою. Дом, семья, сыновья, работа, комфорт, почет и уважение – не слишком ли много для одного человека? Справедливо ли это? С точки зрения Муханкина, нет. Но обратим внимание на то, что за «во-первых» следует несомненное «во-вторых». Ловелас-отец очень удачлив в отношениях с женщинами. И в молодости умел находить к ним подход, и в пожилые годы, похоже, если верить тенденциозной версии повествователя, с ними не теряется. Не надо быть особо изощренным психологом, чтобы почувствовать почти неприкрытую зависть. Так завидовать может лишь тот, кто чувствует невозможность конкурировать с собственным отцом. Итак, если образ матери (женщины) с раннего детства становится воплощением обидчицы (и на неё направляется жажда отмщения), то образ торжествующего, непобедимого отца (мужчины) приобретает черты недостижимого идеала. Не с ним ли соревнуется наш герой в своих эротических текстах (см. главу 7)? Унизить, растоптать женщину, перещеголять, победить мужчину – вот те два подспудных страстных желания, которые, по-видимому, начали формироваться уже очень давно. Учтем к тому же такой фактор, как отдаленность, недосягаемость отца, превращающегося волей обстоятельств в некую почти ирреальную, мифологизированную фигуру.

С ним я заговорил в 1994 году. Это в 34 своих тогда года! А всю жизнь у меня с отцом родным никаких отношений не было, хотя мы и жили в одном колхозе. К общению первым сделал шаг я.

В целом не так много в нашем распоряжении фактов о раннем детстве Владимира. Но, сопоставляя их, мы можем выделить несколько доминирующих мотивов: отчужденность от матери, ищущей себе друга, спутника жизни, пробующей, ошибающейся и вымещающей злость за неудачи на ребенке; чувство «жизни под замком», противоречиво сочетающееся с полной вольницей и бесконтрольностью; смакование жестокости (муханкинская память сохранила – и, разумеется, не случайно, – особенно много садистских эпизодов). Но передадим слово нашему рассказчику, чтобы, как говорится, из первых уст получить представление о картине событий.

Прошло три года. Я помню, что ко мне приходил мой отец. Мать ему дверь не открыла, и я с ним общался через стекло на веранде.

Каждый день, можно сказать, я был под замком. Рос под этим же замком. Помню, что на другой улице жила сестра матери с мужем и сыном, моим двоюродным братом.

Отца брата называл папа Ваня. Помню, как он меня катал на велосипеде, мотоцикле. Проявлял ко мне любовь, заботу и внимание, всегда уделял мне много времени, играл со мной и был для меня вроде как отец. Однажды сестра матери с семьей своей уехала, и моя радостная жизнь на этом кончилась. Рос я также под замком. Из окна наблюдал, как другие дети играют зимой и летом на улице. Иногда кто-нибудь из материнских подруг не выдержит такого зрелища, зайдет во двор, найдет ключ от хаты и заберет меня к себе домой, а я, как волчонок забитый, на месте кручусь и не знаю, что мне делать и как и с кем играть, и говорить с детьми, такими же, как и я, по годам, тоже не мог: не знал о чем.

Как-то внезапно появился в нашей с матерью жизни новый папа-белорус. Начали жить кое-как с ним. Этому папе новоявленному нужна была мама, но не я. Сначала Вася-белорус меня не трогал, а потом, когда обжился, начал наглеть, бить меня слегка, но рубцы оставались на теле, – как сейчас, помню все. Только за то, что я не такой, как все, не то сделал, не туда пошёл, не то взял, не так ответил и т. д., он то пинал, то швырял меня. В пять лет Вася-белорус мне уже смело в морду кулаком бил и куда попало, а мама, в свою очередь, по полдня и полночи на колени меня ставила в угол на уголь, соль крупную, горох, пшеницу. Я до сих пор не пойму, что с того мать имела, может быть, кайфовала по-своему, а может быть, так надо было наказывать свое дитя в те годы – не знаю. И не могла мать не видеть, что мне было ужасно больно, не видеть моих страданий. Защитить же меня было некому, и некому было пожаловаться. Возможно, уже тогда рождались во мне злоба, ненависть и страх.

Мои провинности выглядели так. У Васи-белоруса закончилось курево. Он меня посылает к соседу, тот дает мне начатую пачку «Севера». Я её приношу и отдаю Васе. Васе кажется, что тот не мог дать уже начатую пачку, и он идёт к соседу. Тот спьяну не помнит, что дал, и говорит, что пачка была целая. Вася приходит домой и разбивает мне кулаком нос и губы. Я умываюсь кровью, а мать ноль внимания на это.

Бывало, я убегал к бабушке на другую улицу, жаловался, но она могла меня только пожалеть, а в семью нашу не лезла. Конечно, приходила к бабушке мать, забирала меня домой, и опять следовало наказание.

Стало немного легче жить, когда Вася-белорус уехал в Белоруссию, в город Пинск Брестской области. Скоро и мы с матерью уехали из колхоза туда же, к этому Васе. Помню только: приехали в Пинск, пришли на паром и ждем с матерью чего-то. Рядом проплывает теплоход, с парома кто-то прокричал, чтобы вышел на палубу Василий такой-то. Смотрю, мать повеселела, замахала руками, кричала, что мы приехали, взяла меня на руки и приподняла над перилами, а я, как увидел, что на палубе стоит этот Вася, весь задрожал и начал вырываться из рук матери, заплакал и просил мать, чтобы назад уехали в колхоз, говорил, что боюсь этого Васю. Конечно, маму долго просить не надо было, и прямо там, на пароме, получил я ремня по пятое число; как говорится, это было вступление к новой жизни.

Город меня, дикаря колхозного, конечно, пугал. С другой стороны, много в городе интересного было и заманчивого. Многие люди разговаривали на незнакомом мне языке, национальном, белорусском. Дети, такие же, как я, по годам, вели себя более цивилизованно, были чище и одевались по-современному, во всем превосходили меня. Я с ними не мог играться, зато наблюдал за ними и радовался, когда им было весело и хорошо.

В городе жили мы намного беднее, чем другие люди. Мне до сих пор кажется, что из-за городской суеты до меня не было никакого дела ни матери, ни Васе. Я радовался тому, что у меня была свобода. Я мог часами бродить по карьерам и по берегу реки Припять. В лесу любил бродить сам по себе, и мне было хорошо одному. Время от времени схватывал ремня и зуботычины от мамы и Васи-белоруса, особенно, когда попадал под горячую руку. Старался всеми силами не попадаться им на глаза лишний раз.

Некоторое время мы пожили на пароме, а потом сняли квартиру на улице Железнодорожной в частном секторе. Хозяева, которые сдали нам комнату в своем доме, были многодетные и имели небольшое хозяйство. Все их дети были девчонками. Семья очень приличная и порядочная была. Я таких семей и такого воспитания до сих пор больше не видел и не знаю. Ко мне относились и взрослые и дети, как к своему сыну и брату. Там, из этой семьи, я и пошёл в первый класс. Учился очень хорошо и был отличником. С девчонками дома мы ставили спектакли и пели песни. В школе гербарии собирали и клеили, зоокружок вели и везде во всем друг другу помогали. Если кто-то из нас получал четверку, то для всех это было горем, из самой школы шли все вместе и плакали.

А тем временем Вася-белорус загулял, запьянствовал, и мать с горем пополам с ним разбежалась. Не знаю почему, но после первого класса мать решила уехать опять в колхоз к бабушке в Ростовскую область. Не успели лето пожить в колхозе, как мама сорвалась с места, и мы уехали в Сальский район в птицесовхоз «Маяк». Жили мы у материной сестры. И вот перед вторым классом нежданно-незванно появился в доме другой папа. Это был молодой, красивый парень, который, оказывается, давно был знаком с мамой, и она ему очень полюбилась. И оказалось, что они издавна переписывались.

Наступил момент, когда завели меня в дом и спросили, как я буду этого дядю называть. А я вижу: в руке у него большая шоколадка, и я уже мысленно её ем. Порешили, что я должен называть этого дядю папой. Я согласился и за это получил шоколадку.

И опять молодая пара увлеклась собой, не видя берегов и что еще среди них есть я. Вскоре перешли на квартиру к соседке. Это была старая бабуля, вечно чем-то недовольная. Какую-то вещь затеряет, а мать из меня выбивает признание. Села на градусник и раздавила его – я виноват, и опять меня били как собаку, потому что я якобы лазил по её вещам и раздавил градусник. Тетка моя тоже ко мне прикладывалась – надо или не надо. Тетка у меня – большая, крупная женщина. А рука у неё – как у медведя.

Нам недостает объективной информации о детстве Владимира, но нетрудно, переосмыслив его собственные рассказы, вывести заключение о все нарастающем чувстве злобы и одичании ребенка, путающегося под ногами у неопределившейся матери, постоянно чувствующего свою ненужность окружающим и одиночество, страдающего от садистских актов жестокости и ощущающего, как в нем самом зреют зверские порывы.

Вот так началось моё детство. Мать взрослела и начинала налаживать свою жизнь, а с ней был я, как обуза, и деться-то некуда было от меня, а матери, ясное дело, и погулять хотелось, и жизни хорошей хотелось. Мать налаживала свою жизнь, а моя жизнь убивалась. Смена мужей, мест жительства, и т. д. – все влияло на психику ребенка.

Нельзя сказать, что меня день и ночь били, истязали и по-разному издевались надо мной мать и новые отцы. Но года в три или четыре я понял, что такое очень больно и почему бы не сделать больно мне кому-нибудь – хотя бы животным, птицам и детям, с кем игрался, бывало, вместе в овраге, только более слабым и меньше меня. И я, чуть-что малейшее, сразу, без обдумывания последствий, мог ударить любого палкой, камнем или гвоздем уколоть. Колеса пробивал людям на велосипедах, мотоциклах, машинах.

Вот смотрите и на такой момент: лет в шесть я уже мог нанести рану корове или лошади чьей-нибудь, мог разорвать кошку живьем, курицу и другую небольшую живность, но это только в том случае, если меня избили или еще как-нибудь наказали. Если за дело наказание было, то я понимал, что виновен и так делать нельзя.

Муханкин сам подводит нас к мысли, что жестокость его всегда была ответом на чужую жестокость и только. И все же: почему один ребенок, когда его несправедливо обидят, забивается в угол, или убегает в овраг, или еще куда-нибудь подальше от взрослых и страдает, и мается в одиночестве, и проливает горькие слезы, и мучается оттого, что ощущает свою покинутость и заброшенность, а другой начинает кромсать и сокрушать все вокруг себя и в состоянии совершить по отношению к другим живым существам во сто крат больше жестокостей, чем выпало на его собственную долю? Не потому ли, что помимо внешних факторов, воздействующих на личность, тех влияний, что испытывает она от домашних и посторонних, в детсаде, школе и где-либо еще, существуют и некоторые внутренние свойства самой этой формирующейся личности? Если это и так, то Муханкин признать такое даже в камере не готов.

И в то же время обратите внимание на тот факт, что, когда я уже, допустим, после незаслуженного наказания (а это уже от ума родителей зависит) разорвал живьем кошку – так сказать выместил на ней свою обиду и злобу, – я отходил, мяк, и мне было очень обидно, и больно, и тяжко за то безобидное животное. Я видел, что родителям хоть бы что: им не больно, не холодно, не жарко, и я не знал, что делать, и плакал, и жалел куски мяса от кошки, шкурку, кишки и другие её части, собирал их в кучку и где-нибудь хоронил и часто приходил на место захоронения и видел в памяти происшедшее, бывало, разрывал землю зачем-то, чтобы посмотреть на останки, а оттуда вонь невыносимая гниющего. И было так противно и плохо.

Это удивительное признание, не вошедшее в муханкинские «Мемуары» и вырвавшееся у него на самой последней стадии следствия, очень красноречиво. Мы видим, что уже в шестилетнем возрасте мальчик Вова обладает не только садистскими, но и выраженными некрофильскими наклонностями. Иначе как бы разорвал он злосчастную кошку на маленькие кусочки, как бы потом без отвращения возился в останках – шкуры, мяса, кишках – складывал все это в кучку, хоронил? Более того, возвращался потом на место захоронения, разрывал бы его и вдыхал тошнотворные трупные запахи? Без сомнения, лукавит наш повествователь, утверждая, будто не хотелось ему этим заниматься. Скорее всего, уже тогда почувствовал он первые уколы еще не сформировавшегося до конца наслаждения – сперва от возни с трупом, затем от смрада гниющей плоти. После всего того, что уже известно о последующих преступлениях Муханкина, генезис его патологических пристрастий устанавливается с достаточной определённостью.

Но есть в этой истории и другие обращающие на себя внимание моменты. Скупое упоминание о том, что мальчик, возвращаясь мысленно к совершенному убийству живого существа, «видел в памяти происшедшее», говорит о рано развившейся у него способности к фантазированию. Да, он специально, намеренно возвращался к месту захоронения и раскапывал его, потому что, помимо всего прочего, вновь мысленно переживал самый миг убийства, слышал, весь напрягшись, истошные вопли погибающей жертвы, хруст ломающихся костей, чувствовал липкую манящую прелесть плоти, истекающей кровью под рвущими её на части пальцами. Только извращенное сознание, разумеется, способно на такие крайности, но, прочитав это, мы понимаем, что в психике ребенка уже в раннем детстве проявились очень глубокие и страшные по возможным последствиям аномалии. И, хотя наш рассказчик никогда, конечно же, добровольно не сознается в этом, логично предположить, что, разрывая на части кошку, или совершая какое-нибудь иное зверство, или роясь впоследствии в полусгнивших останках и вновь переживая в воспоминаниях происшедшее, он, скорее всего, сводил счеты с матерью: может быть, прямо, а еще более вероятно, подменяя её в своей фантазии какой-либо знакомой или сконструированной воображением женщиной. Матери, а не кошке, собаке или корове предназначались, по-видимому, эти живодерские и некрофильские выходки.

Не каждое животное, стремится убедить нас Муханкин, могло подвергнуться экзекуции, а только чужое, к которому он был равнодушен, эмоционально бесстрастен.

И еще прошу обратить внимание на тот факт, что свое любимое животное, например, собаку, кролика, кошку, птичку, я не трогал: не знаю, почему, но, вероятно, потому, что оно свое и ему плохо будет и больно и потом его у меня не станет. Кажется, был какой-то страх, если мог так о своем подумать.

У меня была в года 4 собака, и я с ней дружил. Звали собаку Жульбарс. Однажды эту собаку, красивую, громадную, добрую и все понимающую, соседи отравили. Я это не смог нормально перенести, у меня по существу оторвали часть души и сердца, я лишился чего-то более высокого, чем люди, и я до сих пор безошибочно могу за огородом старого дома, где мы тогда жили, показать, где собака моя похоронена.

Трогательно? Да, безусловно! Но какое же продолжение у этого рассказа? Самое, надо сказать, неадекватное.

Я пытался поджечь солому, чтобы весь дом и двор соседей сгорел бы вместе с ними, но огонь успели потушить взрослые, и мне, конечно, сильно досталось, но я все равно был доволен тем, что сделал. А вредил я соседке до тех пор, пока мы не уехали в Белоруссию к новому мужу матери.

Типологически сходен с описанным выше случаем и такой, взятый из другого муханкинского текста. И здесь вначале мы узнаем о вызывающем жалость случае издевательства над животными, за которым следует жестокая, неадекватно мстительная реакция рассказчика.

У тети моей был сын – мой брат старший. Помню: его побьет тетка за что-нибудь, а тот думает, что я его в чем-то выдал. Выловит меня и на мне зло свое сгоняет. В лицо не бил, чтоб следов не было, а в живот, грудь и по спине бил с расстановкой и наслаждением. Прекрасно знал, что я жаловаться не буду. Я уже тогда думал о том, что, если говоришь правду, не верят, а если сказать неправду, верят.

Как-то брат взял меня с собой покататься на лодке по реке. В лодке были еще старшие пацаны. В руках у них были котята. Выплыли на середину реки, и пацаны начали бросать в воду котят и кошек. Для меня это зрелище было ужасное. Я хотел прыгнуть и спасти утопающих кошек, но меня держали пацаны, били и смеялись, приговаривали: «Смотри, гад, тонут ваши кошаки!»

Я не находил их поступку объяснения, ведь кошки им ничего плохого не сделали. Я тогда страдал по тем животным, словно они были мне родными. Меня из лодки выкинули на берег, и я побрел, куда глаза глядят.

Брат в те годы собирал юбилейные рубли, которые складывал в трехлитровый баллон, и собрано уже было полбанки. Я проник к тетке в дом и забрал этот баллон с деньгами. На улице я собрал пацанят, и мы пошли и стали по мусорникам разбрасывать те рубли из баллона. За это меня избила мать, так, что долго-долго отходил от побоев. Тетка тоже первой меня побила. Когда я отошёл и почувствовал себя хорошо, то решил отомстить и тетке. У неё были золотые часы, в то время дефицитные и дорогие. Тем более она их только купила тогда. Я нашёл их и при людях, соседях и детворе, положил их на булыжник посреди дороги и другим булыжником со всего маху ударил по ним, когда тетка шла с работы на обед. Убегать никуда не стал, а стоял и ждал, когда будет надо мной расправа. Опять меня били как собаку…

Мы видим, как в своих воспоминаниях маленький Володя кажется порой страдальцем, мучеником. Над ним издеваются, его мучают, его, а не кого-либо другого признают виновным во всех случающихся происшествиях. Мы пропускаем здесь некоторые из его рассказов, потому что их слишком много и иной раз они повторяют друг друга, но сколько там случаев неоправданных, по-видимому, унижений. Загорелись, например, скирды соломы в результате игры мальчишек со спичками, а взрослые решили, что именно Володя – поджигатель, да к тому же злонамеренный, сознательно пытавшийся спалить солому. И опять мать избивает его чем попало так, что он, выражаясь его собственными словами, «еле оклемался».

Но мы не должны однозначно, безоценочно воспринимать получаемую информацию. Конечно, зло порождает зло, и трудно ожидать от озверевшего мальчугана, что, получив очередную дозу побоев, он непременно станет активным пропагандистом идеи непротивления злу насилием, терпимости и всепрощения. И все же, анализируя повествование Муханкина о детстве, мы замечаем, как стремительно развивается у нас на глазах процесс формирования асоциальной личности, человека с психологией изгоя, который любые свои жестокости всегда готов списать на жестокость мира, в котором он живет, любому своему зверскому поступку найдет какое-то психологическое оправдание.

Да, его били как собаку. Но он готов был и другим воздать за это сторицей. И если на его пути оказывалась реальная, настоящая собака, то он мог преподнести ей очень наглядный урок обращения с «верным другом человека», продемонстрировать, как надо бить собак.

Очень показателен в этом отношении эпизод, относящийся к тому времени, когда семья Муханкина переехала в одно весьма удаленное селение Сальского района.

В школу я пошёл, но особого рвения учиться не было. Я встретился с детьми в школе не так, как у всех нормальных детей это получается. Я никого не знал, и меня никто не знал. У них были свои традиции и свои колхозные понятия. Я был как гадкий утенок в этой школе и в этом хуторе-отделении.

Помню, как-то увидел учитель, директор школы, на подоконнике немецкий крест, ручкой нарисованный, а моя парта около окна стояла. Якобы ему сказали, что это я нарисовал. Этот директор выбежал на улицу и чем-то металлическим разбил мне лоб, и из дырочки хлынула кровь. Удар был сильным, лоб раздуло, и глаза опухли. Я в школу некоторое время не ходил, хотя утром собирался и делал вид, что ухожу в школу, а сам шёл за колхоз и бродил по лесополосам, вокруг пруда около воды, а вечером приходил домой вроде бы как из школы. Никто мною не интересовался ни в школе, ни дома.

У директора была собака любимая (большая, не помню какой породы). Эту собаку я притащил к большому камню. На улице в трещину этого камня просунул веревку и подтянул собаку к камню вплотную, так, что голова легла на камень и вырваться она никак не могла. Рядом со мной на земле лежал металлический прут, который я принес с собой. Когда начали собираться пацаны и девчонки неподалеку от меня, не понимающие, что я буду делать, я взял прут и ударил собаку по голове. Детвора знала, что это собака директора школы и что он мне разбил голову. Когда собака завыла от боли и детвора завопила, я начал бить собаку прутом по голове до тех пор, пока всю голову ей не размозжил, хотя она уже была мертвая.

Потом я пошёл в школу и ждал, когда директор выйдет из коридора на улицу, и, когда он вышел, я стал в него бросать камнями. Он успел заскочить в школу, но кое-какие камни попали в него. Директор этот никому ничего не говорил о случившемся, так как понимал, что ему тоже несладко придётся.

Обратим внимание на то, как живо передает Муханкин историю убийства собаки. Заметно, что этот случай навсегда врезался в его память. Наверное, не раз в свое время в его фантазиях повторялся этот страшный момент: рычащая в ужасе собака, прут, опускающийся с размахом, хруст костей… Повторялся до тех пор, пока его не вытеснили более актуальные и впечатляющие фантазии.

Психологи и психиатры знают, что многие люди с повышенной возбудимостью или психическими аномалиями часто на протяжении многих лет страдают от навязчивых повторяющихся фантазий, в которых анализ позволяет выявить истоки испытываемых ими душевных аномалий. Знание таких фантазий помогает, например, лучше оценить смысл действий серийного убийцы, совершающего преступления с подспудной сексуальной мотивацией. И то, что человеку несведущему может показаться случайным проявлением бессмысленной жестокости, то для более компетентного истолкователя представится закономерным следствием давно сложившихся пристрастий или антипатий.

Одно лишь непросто: добиться от находящегося под следствием преступника правдивого рассказа о своей затаенной фантазии. Он не заинтересован в том, чтобы признаться. Признание такого рода допустит следователя в святая святых. Ведь одно дело – в мельчайших деталях рассказывать о тех или иных второстепенных обстоятельствах убийства или, например, об украденных вещах, и совсем другое – сообщать о намеренно вызываемых у себя играх воображения, которым ничто не мешает предаваться даже в тюремной камере, во время следствия. И если рассекретить свою давнишнюю фантазию, многое в тебе сегодняшнем станет куда понятнее и зримее.

Мы считали, что так и не узнаем никогда об этом и что нам останется лишь строить гипотезы о её содержании. Но, давая письменные ответы на последние философичные вопросы Яндиева, Муханкин, вероятно, увлекшись, проговорился.

Я не знаю, во сколько лет (ну примерно, с 4 до 12 лет) видел неоднократно во сне, как я выхожу из влагалища матери на свет. И вот они, ляжки, по бокам, и как будто бы влагалище все вокруг сильна волосатое, и вокруг меня, моей головы слизь какая-то, а плечи и руки что-то сдавливает, и мне больно и страшно, будто я вот-вот в бездну упаду, и ухватиться не могу ни за что, и от беспомощности своей и всего происходящего кусаю то, что есть перед волосами, и кровь идет, а я кусаю, и все сжимается, как будто и я опять где-то оказываюсь в том мире вроде бы, где и был…

Изначальное сновидение, ставшее затем фантазией, навязчиво вызываемой у себя Вовой, убедительно подтверждает фиксацию агрессии на материнской фигуре.

Рассказывая впоследствии о своих деяниях, Муханкин готов признать многое, но только не тот факт, что он действительно является сексуальным маньяком. В чем причины такой скрытности? Конечно же, страх перед максимальным наказанием. Но есть, похоже, и более глубинное психологическое объяснение: гипертрофированное нежелание позволить другим заглянуть в бездны своей души и обнаружить там и увидеть присущие ей выверты, ущербность, неспособность к естественным формам половой близости. Но, отрицая очевидное, наш повествователь иной раз с головой выдает себя.

Если бы у меня в этом плане были проблемы и комплексы, то я обязательно и без сомнения слыл бы сексуальным маньяком-убийцей, а то и хуже. И, конечно же, сам Андрей Чикатило отстал бы от меня намного. Чтобы быть сексуальным маньяком, нужно в чем-то быть ущемленным с детства или иметь недостатки и комплексы в этом плане. Чтобы им стать, нужно было об этом мечтать, переживать в диких фантазиях.

Но ведь все это было, было! Дикие фантазии, проблемы и комплексы, ощущение ущемленности, кошмарное детство, ненависть к матери, отвращение ко всему, связанному с Женщиной, вызревающее чувство собственной неполноценности в сопоставлении с отцом. Вместе с тем Муханкин (нахватавшийся, кстати, как заметят читатели этой книги, психологической терминологии) пытается подсунуть нам явно сфабрикованную и нужную только для затушевывания сути его психологических проблем историю, цель которой – убедить нас в якобы присущих ему с раннего детства обычных и естественных сексуальных пристрастиях.

Вот такой момент был в жизни: в детском садике у меня была любимая девочка, и я только с ней общался и больше ни с кем. Мы сильно любили друг друга: я ведь все помню, а сколько же лет прошло! Так вот, в 4, 5, 6 лет мы с ней ловились много раз на том, что, уединившись в укромном уголке, раздевались наголо, и я вроде как муж её, а она вроде как жена моя, и вот я лежал на ней, дрыгался (а целовались, кажется, взасос с ней) или же лежали под грибочком, сыпали друг другу теплый песок на половые органы. Вроде бы дети, а интересно было. Нас ловили на этом, так сказать, нехорошем деле и наказывали. И дошло до того, что мы однажды решили убежать ото всех и жить за колхозом у пруда, и убежали и прожили до вечера, пока нас не поймали. Сколько разговоров было, и, конечно, мы были наказаны.

Разумеется, подобный эпизод мог быть в жизни любого мальчишки. Теоретически он мог бы случиться и с Муханкиным. Но не так для нас важно сегодня, является ли он стопроцентным плодом воображения или только повернут в нужном рассказчику ракурсе. Куда существеннее сам факт использования его в полемических целях.

Жизнь Володи только-только начиналась, но она уже стремительно шла под откос. Неуправляемый, озверевший мальчишка вот-вот должен был превратиться в официально зарегистрированного несовершеннолетнего правонарушителя. Ждать оставалось недолго.