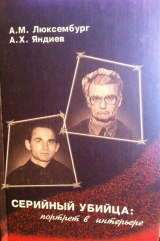

Текст книги "Серийный убийца: портрет в интерьере (СИ)"

Автор книги: Амурхан Янднев

Соавторы: Александр Люксембург

сообщить о нарушении

Текущая страница: 15 (всего у книги 26 страниц)

Прожил я у Жени недели две. Никаких обещаний, условий, предложений. Пару раз я не ночевал дома, и все было так, как будто ничего не произошло и вроде бы так и должно быть. А я тем временем успевал встречаться с Таней и Томой. Днём ходил в магазин к Тамаре. Просто дружески общались. А вечером шёл встречать с работы Таню и провожал её домой.

Тем временем я уже был знаком с одним шофером-инкассатором Сашей и Таниной коллегой по работе, молоденькой, высокого роста, чернявой и очень симпатичной девушкой Леной. И хотя Саша был женат, Лену он тоже любил. И решили мы вчетвером собраться на работе у Тани на почте в подсобке и отметить маше знакомство друг с другом, да и просто посидеть после работы часок, выпить водочки и пива с хорошей сушеной рыбкой. Что мы и сделали, но этого оказалось мало, и мы пошли к Саше домой продолжать начавшийся праздник. В магазине по пути мы купили разнообразного спиртного, напитков и продуктов.

У Саши была еще одна квартира типа гостинки, туда мы и пошли. Как из-под земли откуда-то в квартире появились еще гости – Сашины друзья. Все проходило весело, была музыка, танцы и песни анекдоты и шутки. Стол бы полон всякой разнообразной еды и питья. Я же почему-то больше ел и пил прохладительные напитки. Опьяневшие гости в полночь разошлись по своим квартирам. И наконец наступила тишина. Со стола убирать ничего не стали: не до того уже было женщинам, спиртное действовало и брало свое. Саша, прикоснувшись к постели, сразу уснул – в чем был одет, в том и завалится. А женщины, помывшись, разошлись по комнатам – Таня ко мне, а Лена к Саше.

Но женщины никогда не теряют надежды и часто бывают непредсказуемые, особенно когда выпившие. Наша с Таней постель была на полу. На кровати было слишком мягко, наверное, для занятии любовными утехами, и Таня постелила на полу. Когда она полезла ко мне целоваться, я отстранился от неё. «В таком состоянии только сексом заниматься», – сказал я ей. Её жаркие губы коснулись моей щеки, перебрались к мочке уха и прошептали: «А ты что уже изъян во мне нашел?» – «Да все нормально, только мы сегодня много выпили, вот я и говорю: стоит ли этим заниматься?» В полумраке я заметил, как засверкали её глаза, а на лице появилось выражение обиды. «Давай спать, тебе утром на работу, а не мне, хотя у меня тоже дел завтра невпроворот». Таня отстранилась немного от меня, приподняла голову. Её рот приоткрылся, и блеснули угрожающе её белые зубы: «Думаешь, я не заметила, как ты глазами пожирал Ленку? Ну да, конечно, молоденькая, красивая – не то, что я. Только она не по твоим зубам, понял? И не мечтай». – «Прекрати, Таня. Это не ты говоришь сейчас, а пьянка. Давай лучше слать». – «А ты не укладывай меня, может, я не хочу спать. Тоже мне благодетель нашелся».

Она сбросила с себя на меня одеяло и встала. Груди её, как большие мячи, опустились так низко, что, казалось, они достают сосками пояса, талии, тяжело пружиня в воздухе из края в край и сверху вниз. Таню покачивало, крупный треугольник курчавых черных волос от лобка плавно опускался вниз по влагалищу, скрываясь своим острым концом глубоко между ног, которые во мраке комнаты казались мощными, как у женщины-великана, которая сделает сейчас так: наступит на меня, и от меня останется одно мокрое место. Она посмотрела на меня сверху вниз, вроде как всматриваясь куда-то в глубину морскую, желая что-то отыскать. Выражения гнева на лице не было. «Я хочу выпить, – заискивающе сказала она, – с тобой хочу выпить, слышишь?»

«Черт с тобой, – думаю я, – вылить хочешь, так я тебя напою». Я встал: «Проблем нет, давай выпьем». И мы, не одеваясь, вышли в кухню к столу. На столе стояли обрезанные пополам бутылки из-под «Пепси-колы», а в них – цветы. Эти цветы я поставил в банку и запил водой. Помыл бутылки эти – получились, можно сказать, фужеры. Я налил в одну водки и пива, в другую – одного пива. Этого Таня не заметила. «Сразу все содержимое выпьешь?» – спросил я. «Выпью», – сказала она и потянула свой фужер к себе. «Ну и я выпью». Мы осушили до дна содержимое фужеров, и сразу же я поставил перед ней рюмку водки. «Это вдогонку пей и закусывай». Вылив водку, прикрывая рот рукой, Таня закашлялась, слезы потекли по щекам. Я дал ей сок залить, очистил мандарин и отдал ей. «Заешь мандаринчиком быстрее и давай еще выпьем». Таня смотрела на меня невидящими глазами и произнесла невнятно: «Не буду». Я встал, обнял её за талию и отвёл спать. Она еще что-то пыталась говорить, но вскоре послышалось её ровное дыхание.

В это время прошмыгнула тихонечко в туалет через нашу комнату Лена. Дверь туалета открылась, и я увидел перед дверным проемом и шторой нашей комнаты, как Лена вышла и смотрелась в висевшее над рукомойником зеркало. Она стояла в одних трусиках. Потом она выключила свет и, закрыв дверь в туалет, вернулась обратно в свою комнату. Но их с Сашей постель не скрипнула и не послышалось даже шороха, возни постельной. Лежу, закрыв глаза, и думаю уснуть. За стеной, думаю, что-то происходит, но не слышно почему-то отчего. Вдруг слышу голос Лены: «Вам там не холодно?» – «Да нормально». – «А Татьяна спит уже?» – «Да, спит и видит только сны». – «А ты что не спишь?» – «И я сплю и мечтаю о любви, и таинственный голос из другой комнаты меня возбуждает». Из-за шторы появилась голова Лены, и она прошептала: «Ты что гремишь на всю квартиру? Кто тебя возбуждает? Я думала, может, одеяло еще одно дать». – «Ну если в одеяле будет молодая, красивая, юная, тогда, конечно, надо, а если нет, то на нет и спроса нет». – «Любовь, Вовочка, – это красивые слова в книжках. Во мне разочаруйся – у меня другие интересы». – «Лена! Я не слышу, что ты там шепчешь. Ты еще дальше отойди и шепчи. Иди сюда! Что ты там прячешься? Давай поговорим, все равно ведь не спим». – «Как будто ты не видел, что я раздета!» – «Ну и что? Ты, я видел, в трусиках, а значит, уже одета, а вот мы с твоей сотрудницей и того на себе не имеем. Хочешь глянуть?» – Голова Лены исчезла. – «Лена, а Лена, что замолчала?» – За шторой опять шепот, более громкий: «А о чем мы будем говорить?» – «Иди сюда, и найдем, о чем. Аппетит приходит во время еды, знаешь?» – «Ну Таня же рядом лежит, вот и насыться, если голодный». – «А ты что, так и будешь там стоять и слушать? Так она сейчас никакая, а ты стоишь там, тушу да попискиваешь. Если хочешь, так и скажи, я сообразительный». – «Спокойной ночи, Вова, и успокойся».

В другой комнате скрипнула кровать, послышался невнятный голос Саши; видать, она его потревожила, когда ложилась. Стало тихо. Рядом посапывала Таня. И, уже проваливаясь в сон, я подумал: «А Женька все же симпатичнее этих двух и лучше, наверное, чем они, во много раз, и пахнет от неё чем-то нежно влекущим, естественным. Вот дура неразборчивая, дура, дура».

Проснулся я от того, что меня что-то придавливало сверху грудной клетки и становилось трудно дышать. Я открыл глаза. За окном светало. Таня лежала на левом боку, вплотную прижавшись ко мне, а её правая рука лежала на моей груди. Моя правая рука от локтя до плеча была охвачена её грудями и начинала неметь. Она спокойно спала и тихо посапывала мне прямо в ухо. Это меня раздражало. Я попытался освободиться, и тут она проснулась, тоже зашевелилась. Я повернул к ней голову, с утра больную, и негромко сказал: «С добрым утром, дорогая». – «С добрым утром, а сколько же время сейчас?» – спросила она. «Не знаю. Обычно я просыпаюсь часов в шесть или раньше». – «Пить так хочется. Принеси мне, пожалуйста, попить, может, что там осталось с пьянки», – сонно улыбаясь, прошептала она. Я тихонько встал, вышел на кухню и принес оттуда начатую бутылку «Фанты». «А ты пить не хочешь?» – открывая бутылку, спросила она. «Я после чего-нибудь покрепче выпью, не хочу сейчас там лазить по столу, тарахтеть посудой. Эти ж спят еще», – кивнул я головой на другую комнату.

Таня, утолив жажду, поставила бутылку на стоящий рядом стул, нырнула под одеяло, прижалась ко мне, положив ладонь на мой член: «Ой, какой ты теплый! Можно тебя пригласить в свою жаркую избушку? Она так тебя ждет, скучает и желает! А хозяин твой как будто и не слышит, о чем я говорю. Вовочка, он уже хочет!» – «Ну раз хочет, тогда садись на него сверху и начнем. Мне так нравится. Давно в стране равноправие, и женщина сверху может быть».

Таня, навалившаяся сверху на рассказчика и практически насилующая его, – симптоматичный и символичный образ для данного текста. Ссылка на «женское равноправие» едва ли должна восприниматься в рамках описанной ситуации слишком серьезно. Воплощение материнского начала, она придавливает нашего героя, не оставляя ему простора, не давая передохнуть. Её необъятные груди цепко держат его за руку: попробуй, мол, выбраться, и узнаешь тогда, что будет! Не случайно Муханкин отмечает: «Это меня раздражало». Деспотическая мать, подмявшая под себя сына, не хочет выпускать его из своей власти. Её облик предстает в восприятии рассказчика гротескно гипертрофированным: огромные груди, напоминающие большие мячи, свисают аж до пояса, и их соски грозно колышется перед его глазами, угрожающе чернеет влагалище своего рода омут, куда, как кажется, герой может быть раз и навсегда затянут, а слоновьи ноги великанши грозят превратить его в «мокрое место». Опасающийся «материнской фигуры» сын пытается нейтрализовать исходящую от неё опасность и сознательно подпаивает её, тайно подливая в фужер с пивом водку. На какое-то время он приуспокаивается, и ему кажется, что план удался. Великанша Таня повержена, она засыпает богатырским сном, и возникает дающая успокоение передышка. Ищущий свободы и независимости «сын» с облегчением вздыхает. Теперь он уже не обязан во всем подчиняться тиранической матери. Его бунтарство проявляется в несколько неожиданном (с учетом всего прочитанного нами ранее) заигрывании с сексуально привлекательной и дразнящей его воображение Леной, возникающей перед ним в погруженной во мрак комнате в одних трусиках. «Хочешь глянуть», – игриво предлагает он ей.

И действительно, сама ситуация делает особо привлекательной попытку бунта. Рядом – поверженная и сопящая во сне великанша-«мать», за стеной – также выведенный из строя любовник, и молодая, сексуально раскованная женщина, обладание которой может стать вызовом материнской власти, – в пределах досягаемости. Но надежда на освобождение выглядит в данной фантазийной ситуации иллюзорной: Лена отвергает заигрывания, а «великанша» пробуждается от своего богатырского сна и взгромождает все свои необъятные телеса на героя, утверждая свое господство над ним.

Хотя рассказчик, неосознанно бравируя в безнадежной для себя ситуации полного подчинения и подавления, подталкивает воспрявшую духом «великаншу» к сексуальной позиции, подчеркивающей её доминирование, он не испытывает ни любви, ни даже особо выраженной признательности. Единственное, что ему остается, – это злорадно думать про себя, что «Женька все же симпатичнее этих двух и лучше, наверное, чем они, во много раз», рассчитываясь за невозможность высвобождения и с той женщиной, от чьей власти он пытался увильнуть, и с той, которая не поддержала его в этом начинании.

Очевидно, что именно в данном эпизоде наш автор, как никогда ранее откровенно, раскрывает один из подспудных мотивов своего эротического фантазирования.

Если Таня преуспела в роли великанши лишь в конкретной ситуации, то другая «героиня», Тамара, как мы помним, изначально наделена исполинским ростом, и переход от Тани к ней выглядит с учетом этого логически мотивированным.

Как-то так получилось, что я зашёл в магазин к Тамаре перед закрытием. «Ты как сегодня? Располагаешь временем?» – спросим меня Тома. «Свободен хоть до утра», – выпалил я, а потом подумал, что слово не воробей. «Ты меня подожди немного, я тут нагрузила сумки, и еще пакет с солью нужно забрать домой. Поможешь мне, а то я уже рук не чувствую. Грузчик до склада только переносит мешки, короба, а весь день до прилавка сама таскаю, все помощников не имею. Ты видел женщину, что сейчас здесь была? Ту, что в подсобку пошла? Это моя начальница. Она давно тебя заметила. Знаешь, что говорит? Ростом мал, а так ничего мужчина. Ну я сейчас. Но пакет только за ручки не дергай, а то оборвутся. И дверь на меня с той стороны придави, а то плохо запор закрывается и дверь не заходит в паз».

Этот магазин, где работает Тома, в городе называют «портовским». С другой стороны магазина, из-за угла, на котором примостились две телефонные будки, появляется Тома и с ней еще три женщины. Торговля есть торговля: каждая после работы что-то тащит. Среди всех и Тома с двумя сумками в руках – тоже несет что-то домой. «Это курица от себя гребет, – шутит Тома и смеется, – а мы по бедности все под себя, и так всю жизнь. Мы сейчас ко мне поедем, глянешь, как я живу».

Лифт поднялся на восьмой этаж, остановился, мы вышли, свернули влево, в коридорчик, и повернули затем направо. За железной дверью послышалось какое-то движение, и басовитый тяжелый гав дал о себе знать: там здоровая собака.

И вот замок открыт. «Так, – сказала Тома, – я сейчас захожу первой, а то у меня ну очень большая собака – водолаз, но умная. Я поговорю с ним, покажу тебя, и не бойся, не укусит, понюхает и все – в обиду не даст, но не выпустит из квартиры».

Все так и было, как сказала Тома, а главное – я и сам не желал уходить куда-то. Еще бы я ушёл от такой дамы. Пока Тома хлопотала на кухне, я обследовал её двухкомнатную квартиру. В зале мы раскрыли маленький столик довольно-таки вместительный, накрыли его разными блюдами. Тем временем телевизор показывал свое что-то вечернее, а далее и ночное, а магнитофон время от времени принимал в себя новые кассеты взамен уже проигранным.

«Что будем пить? – спросила Тома, лукаво глядя на бар. «Все, будем пить все, много и сразу», – сказал я опять необдуманно, отчего в душе екнуло. «А сколько же она сможет выпить? – подумал я. – Им же, этим бабам, сколько ни вливай, все мало. Ты пьяный уже, а они еще нет. Это ж надо еще будет и любовью с ней заниматься, проделывая всякие виртуозности, находя шутки, анекдоты, фантазировать что-то придётся, ухаживать за ней, но без этого нельзя – иначе зачем ты здесь. Все как всегда будет идти к постели, в таких случаях другого и не может быть. А вдруг собака заревнует? Двери в зал нет, а она везде заходит, вон как смотрит изучающе. Ну телок целый, за один раз перекусит напополам, гад, и костями не подавится. Зачем он такой нужен здесь? Конечно, живет богато, по всему видно, вон вся в золоте сидит, аж страшно к ней подступиться».

– Итак, прелестная моя хозяюшка, мы начинаем наш маленький праздник. Разреши мне предложить для начала то, то и это, теперь вот так, и эдак, и т. д. и т. п.

Время за застольем летело быстро, и вот она, полночь. Погашен свет, и включен светильник. Все ближе к интиму, а как же её поцеловать? Сидя не достану. Ладно, начну с колен и рук, а раз сидит на тахте, значит, дойду до шеи и склоню её в горизонтальное положение, а там все остальное будет само собой разумеющееся. Только собака не внушает доверия, сидит, смотрит своими кровяными глазами за происходящим. Все-таки нужно сказать Тамаре, пусть даст ему команду, чтоб удалился на свое место. Наверное, все этот пёс понимает. А вдруг он её трахает? Тогда это уже не радует. Чёрт его знает, что у него на уме, и объяснить ему нельзя, что я такой же пес, как и он, только бездомный. Вот и о его хозяйку шкуру потру, и все, нужно бежать к другой, – так и хожу по рукам. Может, со временем тоже буду, как и он, жить при такой хозяйке в шикарной квартирке. Было бы хорошо, если бы меня подобрала какая-нибудь хозяйка, отмыла да приголубила. Но сам бы в сторону не повел, если б было место свое.

Томочка, а может, собачке пора уже и на место идти? Час уже поздний, глазки наши горят, о любви говорят.

Тома улыбнулась понимающе, подняла руку, указывая псу в сторону коридора, и спокойно сказала: «Иди на место! На место!» Он встал, лизнул ей руку, посмотрел на меня и ушёл. «Теперь, – думаю, – мои помыслы перейдут в дело. Со всеми разными не перебыть, но и от этой не откажусь. Вон какая яркая, большая, так и берет своей красотой и неповторимостью. Здорово выглядит».

Ты какой-то особенный. Говоришь, говоришь, а я слушаю тебя, и слушать хочется. Столько всего знаешь. Вы что там, в тюрьме все такие?

И, посмотрев на меня, она вдруг поняла нелепость своего вопроса.

Я как будто наткнулся при ходьбе на что-то в темной камере. Замолчал. В глазах Томы появилось виноватое выражение. «Извини, ляпнула и сама не подумала. Дура…, – почти шепотом сказала она. – Знаешь, ты меня очаровал. Хороший ты парень». «Но дать тебе нечего», – продолжил я. «Об этом, Вовочка, не говорят, это себе позволяют молча». «Вот и мне кажется, что нас стесняют наши одежды, да и час уже поздний».

Я встал и присел на корточки у её ног. Нужно свою роль сыграть до конца, фантазировать, изобразить страсть, захватить и потрясти её. Пусть моё появление немного перевернет всю её, чтоб не остался я в её памяти маленьким и жалким человечком. Голова моя склонилась и упала к её ногам. Через тонкую материю платья я целовал её колени, обняв, обхватив их своими руками. По её ногам пробегала дрожь, она их то крепко сжимала, то расслабляла. Низко нагнувшись над моей головой, обхватив её своими руками и как бы приподнимая её (а она уже была выше и дальше колен), шептала: «Не надо… Зачем… Подожди…»

Тут слева от себя я услышал тяжелое дыхание, поднял голову и увидел, что пёс стоит рядом и наблюдает за моими действиями. Он ткнул меня своим носом в висок, и я почувствовал его горячее дыхание и влагу от носа. Я произнес первое, что взбрело на ум, закрыв при этом глаза: «Весь мир идёт на меня войной, и твой пёс вызывает меня на бой». Я открыл глаза и увидел улыбающуюся, с покрасневшим лицом и какой-то – сквозь улыбку – пытливостью Тому. «Испугался? Да? Он у меня добрый и ласковый». Тома погладила пса по голове, потрепала его за ухо и сказала ему повелительно: «Иди на место! – указав рукой в сторону коридора. – Ну что, альпинист мой, вершину тебе не взять, и не придётся лезть вверх по отвесным выступам. Все-таки интересно, что ты со мной делать будешь. Раздевайся, не стесняйся, будь как дома, иди в ванную, а я постель постелю, пока ты там полоскаться будешь».

Только в постели коротышка «сын» может рассчитывать победить великаншу» мать», хотя, как мы помним, в предшествующем эпизоде получилось прямо противоположное. Рассказчик не хочет остаться в её памяти «маленьким жалким человечком», и ему нужно «сыграть свою роль до конца», «изобразить страсть», «захватить и потрясти». Нужно ему, как заметили внимательные читатели, и «фантазировать».

И в настоящей фантазии наш рассказчик идёт очень далеко. Он не только находит способы подчинить себе (пусть временно) превосходящую его физически женщину, но и побеждает своего сказочно мифологического «соперника» – стерегущего её гигантского пса. Его появление во время начинающихся любовных игр он закономерно воспринимает как вызов, брошенный ему миром. Муханкин-писатель осознанно и умело обращается к символике, которая в тексте другого, профессионального автора подталкивала бы критиков к интерпретациям и различным толкованиям.

Не ограничиваясь введением символического персонажа, наш автор разрывает эпизод ярко выписанным символическим сном.

…Среди тишины черной ночи слышатся странные звуки, потрескивание, шелест бумаг. Холодно и слякотно. Клубы дыма то окутывают меня, то расходятся и исчезают, и свет в ночи, неизвестно откуда появляющийся, – то яркий, то еле различимый, издалека как-то мигающий. Глубокая яма вокруг свалки мусора, покореженный металл, гниющие ветки деревьев, рваный целлофан из-под чего-то чем-то придавлен к земле, и куски его шевелятся под дуновением ветра. Становится страшно и жутко на душе, мне нужно выбраться из этого дерьма. Я блуждаю и не могу найти выход, цепляюсь за что-то ногами, падаю, ощущение боли, злюсь. С трудом выбираюсь на поверхность, не понимаю, где нахожусь. Какие-то частные дома, заборы, улица. Да, война, выживают крысы, они будут жить после нас. А, вон они, ползут по своим норам, как люди стали, на задних лапах ходят, попрятали свои хвосты под одежды. У, крысы позорные, сейчас я тебя рубану… Подбираю с земли что-то ледяное, бегу за идущей крысой. Удар по шее, крыса падает и издает пронзительный писк. Убегаю, опять какие-то дебри, ямы, строения. Куда-то падаю и лежу, вставать не хочется, подташнивает слегка. Вас много, а я один. Голыми руками – лапами своими – не возьмете. Встаю и куда-то иду. Дорога, какая-то машина, свет фар. Я убегаю, но меня кто-то догоняет и сбивает с ног. Какие-то крики, ругань, и чьи-то ноги бьют меня, и уже они не одни, их иного, и все сильнее вбивают они меня в грязь. Я притворился, что потерял сознание, меня за шиворот волокут куда-то и бросают в пропасть, и я лечу вниз в бездну. Страх, ужас, я кричу, не знаю, за что бы зацепиться, и понимаю, что это все, конец, смерть.

Страшный сон о людях-крысах, развивающий человеконенавистническую внутреннюю установку рассказчика, уже очерченную в приведенном ранее сновидении, относится к лучшим по качеству письма эпизодам в муханкинских «Мемуарах». Мы видим, что он воспринимает свою жизнь как непрекращающуюся войну со всем и со всеми. С высоты последующего опыта, приведшего его в следственный изолятор, рассказчик уже понимает тщетность и бренность этой борьбы, и с мастерством опытного беллетриста вводит в свой текст пророческое предвидение неизбежности собственного поражения. Хотя учтем, что испытываемый им страх, страх перед неизбежной смертью, конечно же, совершенно искренний и непритворный. Автор стремится передать нам во всех мыслимых нюансах глубину этого страха, надеясь вопреки всему, что «люди-крысы», проникнувшись несвойственным им состраданием, взглянут на мир его глазами и пощадят его.

Но надеяться, конечно же, не на что, и в написан ном примерно в то же время стихотворении Муханкин недвусмысленно говорит об этом:

И жизнь моя убогая, растворяясь в ночи,

Больная и усталая, на веки замолчит.

А у толпы, народа зло ликует сердце.

Торжество, радость, праздник…

Да, убит тот подлец.

А холодный мертвец прахом стал,

И в желудке земном не один растворяется он…

Все в порядке вещей, и во все времена

Толпа в убийстве своем наслажденье имела.

Вы ж, ликуя, убили в безумстве лишь тело

Мое, а душа в небеса улетела.

А вся нечисть, моя боль, усталость и скорбь извернулись

И в вас незаметно вселились.

И нахмурилось небо, сверху глядя на вас,

И земля неприветливой стала.

Вы кого-то убили сейчас

И кого-то убьете потом,

И для вас будет этого мало.

Не оплачет меня ни отец, ни мать,

Лишь дожди в землю слезы уронят,

А ветра панихидную песню споют

Над тем местом, где труп мой зароют.

Но вернемся к «великанше» Тамаре.

Я дернулся, жадно вдыхая в себя воздух, сел спиной к стене и поджал под себя ноги. Глаза у меня, как у мороженого судака, сердце вырывалось из груди. Еще раз я набрал полные легкие воздуха. Ух ты, зараза, и приснится же такое! Не к добру такие сны, что-то со мной случится. Что ж это может быть? Знать бы все наперед, а то одна неизвестность. А может, уже нервы сдают? Наверное, нервы. Нужно выпить, а то что-то зубы цокают друг о друга. Тихонько перелез через спящую Тому, взял со стола бутылку с водкой. Понапридумывают всяких «Распутиных» – мигают они или не подмигивают, водка она и в Африке водка. Отлив часть содержимого из бутылки, я задержал дыхание, ожидая, пока жидкость внутри меня начнет действовать, одновременно ища рукой по столу, чем бы закусить. Наткнувшись на банку с помидорами, которую Тома открывала для пробы («Хороши ли получились?» – спрашивала она меня и рассказывала, по какому рецепту в этом году она их готовила и закрутила по банкам, жалела, что мало закрутила), отпив рассола, я поставил банку на место и полез обратно в постель.

Неужели это все моё сейчас? Всматриваясь сквозь тьму, разделяющую меня и Тому, почувствовал: хочу видеть её. Я пошарил рукой по стене в головах, нашёл шнурок с пластмассовой фигуркой-головкой, потянул его, и зажглось бра. Сняв с Томы одеяло и откинув его в ноги, я посмотрел на неё, пошарил рукой по бедрам, раздвинул ей ноги, коснулся лобка, гладя треугольник черных волос, положил ладош на её небольшие мягкие груди, чуть придавил их и помассировал кончики сосков. Вдруг я увидел, что глаза у Томы открыты, а в них – выражение недоумения и ожидания. «Ты как червячок, – тихо произнесла она, – копошишься, все куда-то лезешь, все во мне изучаешь, ненасытный какой-то. А свет зачем включил?» «Чтоб твою красоту видеть», – «Увидел? И что дальше?» – «А дальше мы еще разок согрешим с утра пораньше, и нужно будет вставать. Уже седьмой час, наверное, а тебе еще собаку на утреннюю прогулку нужно будет вывести». – «И все-то ты знаешь! Такой предусмотрительный! А на завтра не хочешь оставить? Или хочешь все выпить сразу и исчезнуть в своих Шахтах?» – «Можно и на завтра оставить, если хочешь». – «Хочу, Вовочка, хочу. А теперь ручку свою убери оттуда – она и так всю ночь поласкалась там, как родная. И давай вставать, время уже».

Я обнял её плечи и стал целовать её груди, шею, губы, отводя лицо то в одну, то в другую сторону. Тома шептала: «Вова, ну хватит. Слышишь? Ну я же живой человек, что ты со мной делаешь… Еще вечер будет, и вся ночь наша, дам, сколько захочешь, а сейчас вставать надо. Слышишь? Дай я встану. Все, остынь». Дав ей подняться, я лег на спину и заложил руки за голову. Тома накинула на себя халат, повернулась ко мне, потом склонилась надо мной, поцеловала в губы и, как бы сжалась, подавшись чуть выше надо мной вперед, коснулась грудями моего лица, подставила под поцелуй сперм одну, потом другую грудь. Выпрямившись, застегивая халат, она сказала: «Мне с тобой очень хорошо и приятно. Ну ты вылеживайся, а я на кухню», – и вышла.

«Тек, – думаю, – опять чужая квартира, чужая женщина и чужая постель. И то неплохо: хоть так живу, а не на улице. И эта, не знаю, на что смотрит, в глянула бы в душу мою и на образ жизни, какой я веду, – ужаснулась бы. И правильно кто-то сказал о внешности, красоте. Все понимают и знают и к ней липнут. Безумство людей. А Женька тоже, как бирюза, наивная, и глаза у неё не голубые, а все равно глупая женщина. Может, на что надеется? Так даже и не намекнет. Интересно, что она обо мне думает? А может, стоит сейчас у плиты, готовит завтрак, меня вспоминает и злится, что не пришёл ночевать, гадает, где я могу быть: а вдруг что случилось со мной. Может, переживает, да виду не подает? Таня со своей любовью начинает надоедать. Ну и чёрт с ней! Можно понять её – пусть пылает, любит, главное, чтобы деньги давала, а перестанет давать, так и я к ней больше не приду. Нужно будет миллиончик попросить, и уеду в Шахты, а то деньги у меня уже закончились, а отчим с матерью если и дают денег, то только на дорогу, чтоб быстрее уехал из Волгодонска. Наверное, действительно, я им много неприятностей и горя принес. Еще и терпят меня, сумку на дорогу полную всего набьют до отказа, и в карман мать все равно тысяч десять сунет. Мать она все равно остается матерью. Мать у меня лучше всех, столько страдает из-за меня всю жизнь. Все в жизни было, и злюсь на неё, но за мать горло любому перегрызу. Судья моей поломанной жизни только Бог, но не люди. Только Он…»

«Великанша» Тамара побеждена и отринута – она навсегда исчезает из муханкинских «Мемуаров», и рассказчик ни разу более не упоминает её имя. «Великанша» Таня, как выражается он, «начинает надоедать», и от неё можно ждать разве что денег. А Женя – просто «глупая женщина». Одна мать «все равно остается матерью».

Но мы, разумеется, не обольщаемся. Чтобы ни сообщал рассказчик о своих нежных чувствах к матери, мы соотносим его утверждения с уже известными фактами, признаниями, намеками и делаем свои выводы. Да, он действительно горло любому перегрызет – и не только, и это действительно связано с отношением к матери, только тут все, к сожалению, намного-намного сложней.

Итак, эротическое повествование Муханкина близится к завершению. Хотя наш повествователь иной раз и допускает структурные просчеты, но в принципе он знает, что сюжетные линии не должны оставаться незавершенными. И ему остается распорядиться еще двумя из них.

Начинает он с Жени.

– Дядя Вова, просыпайтесь! Зима!

Я потягиваюсь, пролезаю глаза, встаю с кровати и подхожу к окну. Женина дочь Светланка, прыгая и хлопая в ладошки, смеется радостно и повторяет: «Зима! Зима! Гляньте, сколько снега, дядя Вом!»

Да, Света, первый снег – это радость и праздник, – сказал я как-то сонно и грустно.

Зима. В окно я увидел побледневшую за ночь улицу Энтузиастов и в стороне – пустырь, весь в белых бугорках. Вчера еще серые, голые сучья деревьев и елочек лохматые треугольники были сейчас опутаны белыми одеждами. Выпал снег, и сразу все стало белым, чистым, блестящим. Даже воздух имеет что-то легкое, голубое, неповторимое в это время.

«Красиво, дядя Вова?» – «Красиво». – «А давайте с утра пойдет в город погуляем». – «И, наверное, жвачки много накупим?» – вопросительно говорю я. К окну неслышно подошла Женя и добавила: «И всю квартиру мне своими жвачками обклеите и на пол набросаете, а я потом соскребай ваши жвачки». Света поняла намек в её адрес, и радость с лица вся спала. «Такое утро, мама, испортила», – плаксиво сказала она и, опустив голову, выскочила из комнаты. Женя посмотрела в окно, потом на меня и вдруг прижалась к моей груди. «Когда же теперь ждать тебя из этих долбаных Шахт?» – негромко, почти шепотом спросила она. Я поцеловал её в голову, вдыхая залах мягких и пушистых волос: «Не знаю, Женя, не знаю, может быть, скоро. И провожать меня сегодня не надо. Я сейчас к матери поеду, хоть поговорю на прощание, а то две недели живу в Волгодонске, но с матерью так и не поговорили». «А что тебя в Шахтах держит? Приезжай и живи здесь. Или у тебя там женщина есть? Есть, да? Дура я, наверное, что задаю тебе эти вопросы. Если б не было, ты б туда и не рвался. Верующая хоть или мирская?» – спросила Женя, повернувшись к окну, будто что-то там увидела. Я молчал, не зная, что ей ответить. «Смотри, не запутайся в бабских юбках». – «Не беспокойся, не запутаюсь. Что у меня, гарем, что ли?» Женя повернулась ко мне и насмешливо передразнила: «Гарем! И там, и здесь! Ты что думаешь, я не почувствовала в ночи на днях, что у тебя пустые яйца? Ты расскажи какой-нибудь девочке, но не мне. Не говори ничего, а то мы с тобой поссоримся. Иди лучше умойся, оденься – и на кухню. Позавтракаем, у меня уже все готово и стынет».