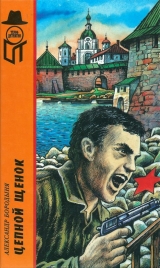

Текст книги "Цепной щенок. Вирус «G». Самолет над квадратным озером"

Автор книги: Александр Бородыня

Жанр:

Классические детективы

сообщить о нарушении

Текущая страница: 29 (всего у книги 36 страниц)

3

Наконец он снял с себя этот тяжелый кожаный плащ и повесил его на крючок. Он достал из многочисленных карманов плаща книги и авторучки, вытащил блокнот, он принципиально не пользовался сумкой, а все свое носил на груди и на животе, вынул бутылку коньяка, початую на треть, и к ней две алюминиевые стопочки. Разместил все хозяйство на столе, на той части стола, что не была еще оккупирована тетками.

– За знакомство?

Тощую тетку звали Тамара Васильевна, она от коньяка отказалась и вообще через несколько минут, разобрав чемоданы, ушла в душ, но толстая Виолетта Григорьевна охотно наравне с Марусей хлопнула стопочку и тотчас сделалась неприятно словоохотлива. Олесь коньяка пить не стал, только налил дамам.

– А вы отсюда, местная? – втискиваясь в паузу, спросила Маруся. Коньяк возымел на нее действие горячительного. Щеки чуть окрасились так, будто их тронуло или морозом, или румянами. Она закинула левую голую ступню себе на‘правое колено и массировала, растирала ее ладонями. – Выговор у вас что-то не московский какой-то.

– С Беломорья мы, – сказала тетка. – Но не совсем отсюда.

«Воскресение Христово, – почему-то подумал Олесь. – Откуда это? Пасха Христова… Летом… Сейчас у нас осень… Тоже, наверное, есть какие-то праздники, просто мы не знаем. Нужно, нужно… – Ему даже думать было лениво, на все накладывалось усыпляющее ворчание двигателей, каюту покачивало, как и всю „Казань“. – Нужно знать свои праздники, а то совсем с ума сойдешь».

– А у вас тут симпатично… Я бы здесь пожила бы годик. У вас тут воздух такой чистый, такой он морской, ледяной, он у вас тут – как водка из холодильника, – заставляя тетку на время умолкнуть, завела Маруся снова голосом полной идиотки. – Глотнешь – и в кайф!.. У вас тут…

– У нас где? – поморщилась толстая Виолетта Григорьевна.

Олесь представил себе водку из холодильника, и горло его перехватило легким спазмом.

– Здесь, на море, – сказала Маруся. – Я вообще-то не поняла, какой вам смысл в поездке? Если уж ехать, то куда-нибудь в другой регион. Вот, без обид, объясните мне, зачем же, ведь дорого?

– У Тамары Васильевны муж на Соловках погиб, – сказала тетка. – Молодой совсем.

– Отец, наверное? – поправил ее поэт.

– Нет, муж. В семьдесят втором году раскопал на острове что-то… объявили несчастный случай. Ну какой тут случай, понятно: не копай, где не просят. Иначе как с группой на остров не попасть, вот она и собралась. А я уж за компанию с подружкой.

– Воздух! Все-таки воздух у вас фантастический… – попыталась прервать неприятную тему Маруся. – Дышишь как нигде!

– Ну если воздух, то конечно. – Виолетта Григорьевна комфортно расплывалась на своей нижней полке. – В общем-то верно, девушка, верно, воздух у нас тут симпатичный… – Теперь ее было просто невозможно остановить, не получалось вставить ни одного звука; она рассказала о быте рыбачьего поселка, из которого была родом, потом о беглых зеках, построивших себе где-то в тайге собственный лагерь и через несколько лет, наловив охранников, заключивших их за колючую проволоку пожизненно. Тем зекам не нужна была свобода, они хотели только воплощенной справедливости. – А проволока даже под током, представь себе, – Виолетта Григорьевна ткнула Олеся кулаком в плечо. – Ветряк поставили, динамку запустили. Так товарищ полковник и умер на колючке, не выдержал несвободы, хотя они его и кормили, говорят, и полушубок выделили… – Олесь, потирая плечо, разглядывал большой распахнутый чужой чемодан. Его поразило, что чемодан этот плотно набит белыми шелковыми платьями, из чемодана торчала углом даже какая-то фирменная коробка с женской парадной обувью, нечто на высоких тонких каблуках. – Соловки – это история. Это наша история. Наше подлинное прошлое. Посмотреть можно. Вот руками его трогать нельзя, опасно.

«А ведь она все эти платья тащит с собой только потому, что больше ей их негде надеть, – подумал Олесь. – Ведь для нее эта поездка – то же самое, что мне, например, пойти на прием в алжирское посольство. Но какая же редкая она все-таки зануда».

– Мы в бар хотели пойти, – было попытался вырваться он, но Виолетта Григорьевна удержала за пуговицу. Она развивала свой рассказ: она поведала о первом своем муже, рассказала о том, как взорвалось в тайге, взлетело на воздух хранилище радиоактивных ватничков, так что радиоактивную вату разметало по хвое и снегу километров на сто, она заговорила о своем втором муже, подробно, чуть не со слезой, углубившись в ситуацию. Оказывается, Михаил Акакьевич утопил свою машину «Жигули» на Беломорье…

И, казалось, выхода из каюты нет, но в коридоре раздались шаги, и в дверь настойчиво постучали.

– Да! – истошным голосом крикнула Маруся, и тут же через секунду пожалела о своей поспешности.

«Лучшее враг хорошего, – подумал Олесь. – Пусть бы она рассказывала, чем нам было плохо?»

Все трое молча смотрели на ворвавшегося в каюту мужчину.

Это был человек с Кавказа, из тех, что не имеют определенной национальной принадлежности. Он был пьян. Он размахивал длинными тощими руками. Крутой подбородок кавказца казался черным от неаккуратной щетины, кожа на щеках и на лбу тоже была черной, почти как у негра. Летающие перед лицом Олеся узловатые пальцы унизаны металлом.

– Она сказала, сюда! – крикнул кавказец и, не дав никому открыть рта, продолжил без смысла: – Какое сюда, зачем?!. Ты должен понимать, нежное, любимое существо, девушки… Две девушки, понимаешь? – он обращался исключительно к Олесю. – Зоя и Виктория! Нежные существа, должны принять душ…

– Погоди ты! – попытался прервать его Олесь. – Стоп! Я все понял…

Но остановить не получилось. Опершись ладонью о стол и наклонившись, кавказец выплюнул в лицо Олеся запах свежепроглоченной водки, запах пива, крабов, все запахи отчетливые и отдельные, при каждом быстром вздохе они сменялись, как картинки в калейдоскопе, запах вчерашнего перегара, запах бананов, запах женской косметики…

– Женская кожа не должна портиться, – сказал он, причем слово «кожа» попало между запахом отбивной и запахом «ркацители», а слово «нежная» – между запахом бутерброда с черной икрой и запахом крахмальной скатерти.

«Скатерть он, что ли, жевал? – подумал Олесь. – Вполне вероятно».

Сыпались десятки бессмысленных, пошлых громких фраз, мелькали в воздухе золотые и серебряные печатки и перстни на синеватых пальцах, и уже через минуту это произвело на поэта некоторое гипнотическое воздействие. Стало совершенно безразлично происходящее.

Вероятно, судно развернулось. Волна за окошечком-иллюминатором приобрела иной оттенок и форму, она заискрилась и запенилась. Она стала похожа в своем движении на распарываемый бритвой натянутый шелк.

– Тихо ты! – крикнула Маруся, пресекая словозапахоизвержение. – Я ничего не поняла. Давай, про девочек… Но только по порядку и внятно. Будешь невнятно, выйдешь сразу.

Кавказец, будто проснувшись, вылупился на Марусю, оценил и сделался понятен. Выяснилось, что зовут его Илико. Он всадил в себя стопочку коньячка, после чего минут пятнадцать довольно подробно излагал. Стало понятно, что проживает он в каюте рядом, прямо за переборкой, проживает там не один, а втроем. Кроме него, в каюте за переборкой находятся еще две девушки – нежные существа с ароматной розовой кожей, как лепесток розы, тонкой. Одну девочку зовут Зоя, другую девочку зовут Виктория, сокращенно Вика. Двух этих блядей Олесь хорошо запомнил еще в гостинице, там нежные существа искали себе мужскую компанию побогаче. Здесь они, вероятно, ее уже нашли в лице Илико. Кавказец также поведал, что они втроем живут на четырех местах, но это гадость, потому что это четвертый класс. Их, конечно, селили в первый класс, в двухместную каюту, они бы согласились, они бы вполне разместились и на двух местах. Но каюту ту не дали, и вместо комфорта теперь дополнительная кубатура для любви. Неизвестно, что приятнее. А теперь девочки промокли и все целиком до пальчиков на ногах дрожат от холода, они хотят пойти в душевую комнату. Он, Илико, как мужчина, пошел и постучал в дверь душевой комнаты. И ему через дверь посоветовали грубо зайти вот в эту каюту. Вот он и зашел узнать, что теперь будем делать.

– Зачем же она так? – искренне расстроилась Виолетта Григорьевна. – Не нужно так!

– Ты ее подруга! – сказал Илико. – Ты пойди. Пойди попроси ее, чтобы вышла сейчас. Я тебе сто рублей дам.

Вскочив со своего места, Виолетта Григорьевна отвернулась, потому что лицо ее немного покраснело, и сразу вышла в коридор.

– Приличная женщина… – закрывая за собой дверь, выдавила она. – Напрасно вы!..

– Выгони, выгони ее оттуда, красавица, – сказал Илико. – Выгони, я тебе за это триста рублей дам.

– Правильно! – сказала Маруся. – Розам нужно помыться, а какая-то мымра павильон оккупировала.

Оказавшись в коридоре, Виолетта Григорьевна от раздражения не смогла сразу сориентироваться, она несколько раз повернулась быстро вокруг своей оси.

– Там! – Дверь ближайшей каюты приоткрылась, и голая рука, принадлежавшая, вероятно, одной из немытых роз, Зое или Виктории, указала на полированную дверь, лишенную номера и располагающуюся по другую сторону прохода. За блестящей и отражающей лампочки полировкой двери отчетливо шумела вода.

– Тамара Васильевна! – Виолетта сильно и зло постучала в лаковую поверхность. – Тамара Васильевна, можно вас попросить… – Она прислушалась, ожидая ответа.

В душевой была какая-то возня, громкое дыхание, казалось, нескольких человек. Потом женский голос все-таки сказал:

– Минуточку… Я поняла… Идите к себе… Я сейчас, скоро… Идите в каюту.

Голая рука приоткрыла дверь пошире, на Виолетту Григорьевну глянул коричневый, выпуклый глаз «розы», и дверь захлопнулась. В душевой все так же шумела вода.

Распахнув раздраженным ударом дверь собственной каюты, она спросила как смогла громко и с напором:

– Они что у вас там, голые сидят?

Она хотела отомстить, она хотела хотя бы смутить мерзкого кавказца. Илико улыбнулся. Она Хотела добавить еще что-нибудь пожестче, но репродуктор на стене неожиданно громко кашлянул, и Виолетта Григорьевна испугалась. Олесь заметил, как вдруг побледнело и осунулось лицо толстухи. Он почти угадал ее мысли.

«А ведь это был не Тамарин голос, – подумала с внезапным ужасом Виолетта Григорьевна. – Точно, нет! – Она попыталась припомнить и припомнила, как они с Тамарой ходили в душевую после работы и там, намыливая свои уставшие за день тела, болтали через тонкую перегородку под шорох воды. – Нет, не ее, не ее голос, совсем другой голос. Сказать? А если я ошиблась? Нет, дура, ошиблась, ерунда все это… – Пытаясь справиться с возрастающим беспокойством, она сказала себе: – Нужно потерпеть десять минут. Через десять минут она выйдет, и все разъяснится».

Уловив явное несоответствие, Олесь смотрел на тетку, надеясь проникнуть глубже в ее мысли. Он почувствовал, что происходит что-то ненормальное, но никакой логической схемы выстроить не получилось. Репродуктор снова кашлянул.

– Ну я же объяснил, – сказал Илико. – Девочки замерзли, промокли до последней нитки! Почему они должны сидеть в сырых джинсах и кофточках. Даже трусики промокли. Как ты считаешь, почему я вышел, почему я не там? – Он указал пальцем на стену, он обращался теперь почему-то только к Марусе. – Там приятнее, наверное, чем здесь. У вас коньяк армянский, а у нас коньяк французский. Но они замерзли, и я, галантный, вышел вон.

После продолжительной паузы репродуктор снова закашлял, но на этот раз не замолк, а сказал чисто и разборчиво голосом капитана-директора:

– Товарищи отдыхающие, команда теплохода «Казань» просит первую смену проследовать на обед. Ресторан расположен на второй палубе.

4

Взбегая по лестнице впереди Олеся, опережая его на четыре высокие ковровые ступеньки, Маруся все пыталась сообразить, какая же смена у них. Карточка осталась в каюте вместе с кавказцем и подвыпившей соседкой. Наморщив сильно лоб, она наконец повернулась к Олесю и хотела это спросить. Она даже спросила, но голос ее съела музыка. Музыка неожиданно вырвалась из створчатых широких дверей по левую руку. За дверью оказалась огромная зеркальная комната. Здесь под потрескивающую, но очень громкую запись разучивала какой-то танец большая группа в народных костюмах. Маленький человек в черном трико, заметив восторженный глаз Маруси, проникающий в щель, не сориентировался в пространстве и закричал, замахал руками не на сам глаз, а на его многочисленные отражения в зеркалах.

– Уйдите! – простонал он. – Все уходите. Вы не видите, люди работают?.. Поимейте терпение, вы все увидите потом на сцене… Приходите на концерт… – и закончил безумным криком: – Прокопчук! Где этот проклятый Прокопчук? Почему двери не на запоре? Почему посторонние подглядывают, сколько хотят!

Девушки-танцовщицы под эти вопли сбивались с движения танца и останавливались, разводя руками. Костюмы их были при более внимательном рассмотрении вовсе не народные. На белых облегающих трико нарисованы разными цветами кости, а на высокие, очень белые молодые лбы прямо на кожу наклеены крупные красные звезды.

На второй палубе, ознакомившись с общим списком столующихся туристов, они выяснили, что все-таки попали во вторую смену и никакого обеда им пока не полагается. Оказалось, что, позабыв карточку, Олесь все же прихватил с собой кошелек. И высокие стулья ресторана были не без удовольствия заменены на крутящиеся мягкие кресла бара. В бар особого приглашения по радио не требовалось. Здесь оказалось огромное окно во всю стену, за которым до горизонта выравнивалась большая вода, здесь оказалось жарко и довольно шумно.

Рассматривая Белое море, такое, какое оно есть вдали от берега, Маруся медленно поворачивалась в своем удобном кресле, тогда как Олесь ставил перед нею на столик белые чашечки с черною жидкой начинкой. От чашечек исходил навязчиво аромат турецкого кофе. Морская гладь одновременно и текла, и выгибалась перед любопытным взглядом. Гладь эта простиралась до самого горизонта, но не сливалась с небом, между небом и водой густела отчетливая тонкая темная линия.

– Хороший кофе! – сказала Маруся, поднимая свою чашечку и делая первый глоточек, – Но все равно жалко, что тот ржавый ресторан был закрыт.

– Даже если бы он и был открыт, то все равно не смог бы выйти в море. Очень старая шхуна.

– Тоже верно. Всегда нужно чем-то пожертвовать. Смотри-ка, – она показала вытянутым пальцем. – Как ты думаешь, что это там в воде такое?

– Где?

– Ну вот же внизу, почти у борта. Такое пятнистое. Смотри.

– Не вижу ничего.

– А ничего уже и нету. Его унесло.

– А что это было?

– Странно… Ты знаешь, больше всего это было похоже на какие-то книги или журналы, – делая глоток побольше и нарочно обжигая рот, сообщила Маруся. – Цветные! Как ты думаешь, могут в открытом море плавать книги?

– А почему бы и нет?

– Действительно, почему бы и нет? Вот, вот они опять… Смотри… – показывая на этот раз уже не пальцем, а всею рукой, Маруся, подавшись вперед, непроизвольно отодвинула спинку чужого кресла, закрывающую обзор. – Смотри, внизу у борта плывут…

Кресло повернулось, Олесь не успел увидеть, что же там действительно у борта, вместо этого он увидел прямо перед собой молодое очень бледное лицо.

– Вы тоже заметили? – спросил хозяин помешавшего кресла, и губы его смяла какая-то чахоточная улыбочка. – Книги в море. Правда ведь, странно?

– А может, это вовсе и не книги, а рыбы? – воспротивилась неожиданному натиску Маруся.

– Почему же, именно что книги. – Олесь сыдентифицировал это лицо, перед ним сидел в кресле один из тех парней, что с таким упорством втаскивали на борт пьяного человека. – В Архангельске я видел, целый грузовик в море спустили. Правда, я не понял, то ли это церковные календари, то ли антисоветчина какая. По фактуре издали на журнал «Огонек» похоже, цветное что-то.

– Правильно, – сказал Олесь. – Именно церковные календари. Одна страничка к иллюминатору приклеилась, можно было рассмотреть. Христово воскресение. А приятеля вашего как, с судна не сняли, все в порядке с ним?

Но на этот вопрос чахоточный молодой человек ответить не захотел. Он поскреб в бороде и опять неприятно улыбнулся, подмигнул Марусе. В его руке был высокий тонкий стакан, наполовину налитый чем-то густым и красным. Алкоголь, который он вливал в себя, очень походил по цвету на жидкую венозную кровь.

– И вы видели, как календари скидывали с грузовика прямо в воду?

– Видел!

– А может быть, вы и самолет видели? – Маруся нарочно смотрела в глаза, это был один из ее излюбленных садистских приемчиков.

– Какой же самолет?

– Военный.

– Военных самолетов много.

– Маленький бомбардировщик? Он падал, когда мы стояли на пирсе в ожидании посадки. Что-то случилось, наверное, с двигателями. Между прочим, мы все могли там погибнуть.

– Нет, такого не видел. Простите, не обратил внимания. На пирсе у меня было чем заняться! – Наконец он отвел глаза и, казалось, полностью сконцентрировался на своем красном стакане.

– Каждый видит то, что хочет, – добавил он негромко. – Каждый видит только то, что может увидеть, ни в коем случае не больше.

Все время смотреть на морскую даль не получилось, глаза от такого развлечения быстро устали и даже немного заболели, так что Олесь был вынужден сосредоточиться на внутренности бара. Бар постепенно заполнялся. Мягкая бархатная обивка кругом, в освещенной изнутри нише большая стойка, и там, за стойкой, конечно, человек, и, конечно, лица бармена не разглядеть, только ловкие руки скачут, протирая и наполняя стаканы. Случайный собеседник хотел еще что-то добавить к сказанному. Его позвали. Человек взял со стойки тяжелый большой стакан и сделал знак. Вероятно, это был еще один из той веселой компании.

– Очень! Очень приятный молодой человек! – с глубоким чувством сказала Маруся. – Мы у него даже имени не спросили.

– Он тоже не поинтересовался.

– Я спрошу. Он мне понравился, он вполне в моем вкусе. Если мы с тобой здесь поссоримся, то я, пожалуй, пойду к нему. Как думаешь, не прогонит?

– Тебя прогонишь!

На этот раз обошлось без кашля. Все время звучащая негромкая музыка прекратилась, и уже такой знакомый голос капитана-директора объявил:

– Вторую смену приглашаем на обед. Товарищи, большая просьба не задерживаться. Ресторан находится на второй палубе.

«Шут поганый, – про себя проговорил Олесь, снова оказавшись перед дверями в ресторан, в которые войти не смог. – Жалобу надо будет на него написать. Но, пожалуй, это лень. Нужно будет кому-нибудь сказать, чтобы жалобу написали, из второй смены».

– Слушай, а какие запахи! – зачем-то вцепившись в его рукав, восторженно прошептала Маруся. – Когда хватаешься жрать, ведь ни черта не оценишь. А когда не пускают, можно осознать все это величие. Ты принюхайся, принюхайся только, кайфы-то какие.

За распахнутыми дверями аппетитно и недоступно блестели каких-то совершенно невозможных округлых форм супницы, витые графинчики, аккуратные сияли чайнички, разложенные на чистом крахмале скатертей приборы, несомненно, были подлинными серебряными и неестественно для советского человека разнообразными.

– Я сейчас умру! – уже совсем сладким голосом сказала Маруся. – Пойдем на верхнюю палубу. На воздух.

– Ты же говорила, в кайф нюхать, когда не пускают.

– Нанюхалась уже. Я все эти запахи лучше в памяти сохраню. Сам понимаешь, лучшее – враг хорошего. Пойдем для аппетита зарядимся морским свежим воздухом.

Они опять, на сей раз уже не бегом, взошли по крутым железным ступенькам, накрытым ковровой дорожкой, и оказались, преодолев железную тяжелую дверь, на верхней палубе. Стоять на верхней палубе и смотреть на воду, изгибающуюся в горизонт, было совершенно не одно и то же, что смотреть на нее же сквозь огромное окно бара. Солнце делало мир неестественно ярким, лишая цветов и убивая зрение, доводило до слез. Крепкий ледяной ветер заморозил тело Олеся. Заморозил до боли. И только теперь он испытал полный восторг открытого морского пространства, во всей безумной его физической красоте. Он взял Марусю за руку, и Маруся вцепилась в его руку, разделяя восторг. Глаза ее были опять широко раскрыты, почти так же, как там, на бетоном пирсе перед посадкой, когда падал с неба бесшумно военный самолет, предполагающий моментальную яркую смерть.

5

Распахнуть тяжелую дверь, сойти вниз в тепло, в относительный полумрак, после такого света что угодно покажется полумраком. Олесь достаточно промерз, чтобы покинуть палубу. В конце концов их ждал роскошный стол в ресторане. Он хотел сразу идти, но сразу не получилось. Маруся что-то прошептала, удерживая, не пуская к двери.

– Смотри, он плачет.

Оказывается, они были здесь не одни. Олесь не заметил еще одного извращенца, потому что тот хоть и стоял в каких-то двух шагах справа, но был хорошо скрыт выступом палубной надстройки. Это был старик, высокий, согбенный, седой. Он смотрел вдаль не отрываясь, и глаза его были полны слез.

– Дедушка, пойдемте вниз, вы простудитесь, – сказала ласково Маруся. – Пойдемте обедать, уже пора.

Старик повернул голову, он с минуту смотрел на девушку, явно не видя.

– Простите, – сказал он хрипло. – Вы видели, видели его, вы его видите?! – Он тыкал рукою в открытое море, как можно было бы тыкать в бешеную картинку авангардиста на подпольной выставке, он явно был не в себе. – Оно не изменилось за сорок пять лет. Не изменилось вообще никак. Оно такое же!

– А знаете, большие массивы воды за такой отрезок как-то не очень меняются, – возразил Олесь. – Не положено им. А вы были здесь сорок пять лет назад?

– Да.

– Холодно, – сказал Олесь. – И кушать хочется. Пойдемте покушаем, а потом поговорим.

– Зачем?

– Ну так, – он сделал небольшую паузу. – Мне бы хотелось. – Старик смотрел на него с подозрением, и Олесь поспешил объясниться: – Видите ли, я поэт. Я изучаю соловецкую старину, в особенности меня интересует тот нашумевший исторический отрезок с тридцать третьего по тридцать седьмой… Вы же очевидец событий?

– Хорошо, согласен! Давайте. – В голосе старика прозвучало раздражение человека, которого оторвали от любимого дела. – Давайте я расскажу вам все, что вы захотите… Но теперь оставьте меня.

– После обеда в баре? Наверное, будет много народу, мы займем для вас место? Угощение за наш счет!

Уже из двери, ведущей вниз, он еще раз оглядел старика, тот стоял спиной и не видел, можно было оценить темную одинокую фигуру бывшего зека, возвращающегося в места мучений и пыток обыкновенным советским туристом. Физически возвращающегося в свой, давно уже умозрительный, кипящий ад.

– Я тебя вот о чем очень попрошу, – говорила негромко Маруся, когда они усаживались за свой стол в ресторане. – Ты его, пожалуйста, не трогай. Его нельзя трогать, он погружен в прошлое, он весь там, а мы все-таки здесь, нам к нему не прорваться. Мы только попортить можем. Это жестоко.

За столом было еще три человека. Пытаясь разобраться в сложных серебряных приборах, Олесь параллельно разглядывал своих сотрапезников. Вот уже несколько часов он пытался подсознательно пристроить белую нитку, обнаруженную в номере гостиницы, к чьей-нибудь одежде. Но здесь нитка никак не пристраивалась. Один из соседей по столу, маленький, никак не выше метра пятидесяти, человечек был одет в черную рясу, его взлохмаченная борода и длинные кудри производили комическое впечатление, второй – массивный здоровяк с чисто выбритым жирным подбородком, сидевший напротив коротышки, был одет в коричневый строгий костюм, ворот кремовой рубашки торчком, свежайший галстук повязан, как на дипломатическом приеме. Оба они, как и поэт, не имели ни малейшего представления об этикете и путались в многочисленных ножах и вилках.

Но в отличие от Олеся их это не смущало, по всему было похоже, что они между собой знакомы и то ли боятся друг друга, то ли ненавидят. Пятой за их столом сидела совсем уж какая-то неопрятная старуха в темном платье.

– А что ж вы так смотрите на батюшку? – заметив косые, любопытные взгляды поэта, сказала она. – Не смотрите так!

– Не буду! – с полным ртом пробурчал Олесь. – Извините!

– А нечего тут извиняться! – сказал мужчина с жирным подбородком. – Ясно же, ряса в ресторане глаз режет! – он протянул через стол прямоугольную ладонь: – Шуман!

– Олесь Ярославский. А это Маруся!

– Очень приятно!

– Нам тоже приятно!

– Глупо, – сказал священник и стрельнул глазами в Шумана, глаза у него были карие, на выкате. – Святое облачение всюду уместно. Так же и слово Божье.

«Кто ж их, таких разных, за один стол-то посадил? – подумал Олесь, спрятав улыбку. – Тут, ясное дело, не без промысла».

Маруся, не обратив никакого внимания на весь этот разговор, продолжала, работая неизвестной до сих пор поэту округлой вилкой с шестью острыми зубами и поглощая салат из помидоров:

– Может быть, потом, дома, в Москве, заглянешь к нему со своим блокнотиком и все зафиксируешь. Дома он будет, конечно, не такой. Дома он тебе с удовольствием все расскажет.

– А если не станет? – спросил Олесь, не в состоянии выбрать из трех, почти одинаковых серебряных ложек нужную. – А если не захочет?

– Вот этой надо! – Маруся указала ему нужную ложку. – Грибное ассорти едят вот так, – она показала. – А эту положи, ты лучше ее вообще не трогай…

– А ты откуда все это знаешь?

– Курсы!

– Курсы?

– Ну если правду хочешь, то школа жизни. Да повяжи ты салфетку, невозможно же смотреть на тебя.

Выпуклый бок супницы был зеркальным, и покосившись на свое отражение, Олесь увидел, что подбородок неприятно перемазан красным соусом, а на левой щеке какая-то темная точка. Обед показался ему небольшой китайской пыткой.

– Отец Микола, – обращаясь с почтением к человечку в рясе, сказала старушка. – А не грех ли все блюда одной ложкой кушать?

– Коли другой ложки не знаешь, коли она тебе незнакома, то не грех! – почему-то немножко нараспев отозвался священник. – А коли и грех, то и не велик вовсе.

– Нет, не могу тебе обещать, – сказал Олесь, глядя теперь только на Марусю, ей в глаза.

– Почему же не можешь?

– Ты представь себе нумизмата-фанатика, которому предложили самую редкую монету в мире за маленькое отступление от морали. Ты можешь себе представить такого нумизмата, даже кристально честного, но фанатично любящего монетки? Ты можешь? Скажи, он откажется от мини-преступления?

– Сволочь твой нумизмат! – сказала Маруся и, потянувшись через стол, салфеткой вытерла щеку и подбородок поэта. – Но представить, конечно, можно.

Смятая салфетка полетела в пепельницу, мелькнув выгнутым отражением в боку супницы. Старушка наморщила свое желтое личико и тоже воспользовалась салфеткой.

– Вот тебе и чудесные… Вот тебе и манящие запахи… – выбираясь из-за стола и проходя через полупустой ресторан, говорил Олесь. Покосившись на зеркало, он отметил, что комическая троица все так же сидит за столом, священник что-то напористо говорит, дергая бородой, а товарищ в коричневом костюме злобно смотрит на него, и лицо у товарища уже побагровело от сдерживаемой с трудом ярости и ненависти. Старушка-богомолка сдавила в желтом кулачке серебряный ножик и замерла в напряжении.

Столы вокруг выглядели омерзительно: белые скатерти в пятнах, тарелки с остатками пищи, как разбросанные повсюду цветные натюрморты. Неприятно поражали также заостренные хищные лица официантов.

– Пойдем подышим, – он повернулся к приотставшей Марусе. – Может быть, он еще там?

Маруся дернула плечом так, будто ее длинной иголкой пощекотали под лопаткой.

– Нет, – сказала она. – Холодно. Пойдем в бар, погреемся. Все равно ты уже договорился этому куску исторической памяти место в баре занять.