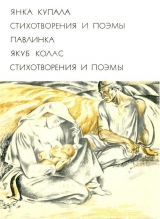

Текст книги "Стихотворения и поэмы"

Автор книги: Янка Купала

Соавторы: Якуб Колас

Жанры:

Поэзия

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 1 (всего у книги 29 страниц)

Янка Купала. Якуб Колас

Стихотворения и поэмы

ПЕВЦЫ ЗЕМЛИ БЕЛОРУССКОЙ

Первые народные поэты Белоруссии – Янка Купала и Якуб Колас стоят рядом в истории советской многонациональной литературы. Их имена неразделимы в сознании, в сердце каждого белоруса. Ровесники и друзья, которых объединяли общие взгляды на жизнь и творчество, общие цели в борьбе за счастье, свободу и процветание родного народа, они являли собой пример боевого содружества писателей-единомышленников.

Жизнь и литературная судьба Янки Купалы и Якуба Коласа во многом схожи. Оба начали творческую деятельность в одну и ту же эпоху, вышли из самой гущи народа, одни и те же чувства и стремления вдохновляли их, заставили взяться за перо и писать на родном языке.

Янка Купала и Якуб Колас по праву считаются родоначальниками современной белорусской литературы; исключительно велика их роль в создании и развитии родного литературного языка.

Начало творческого пути Купалы и Коласа неразрывно связано с освободительной борьбой и небывалым ростом классового и национального самосознания широких трудящихся масс Белоруссии в годы первой русской революции (1905–1907).

Это было время, когда народы бывшей Российской империи, пробужденные русским рабочим классом и его партией, поднялись на борьбу против социального и национального гнета. Революционный подъем масс послужил мощным толчком для развития белорусской художественной литературы. Со своими произведениями выступили Якуб Колас, Янка Купала, А. Тетка (Пашкевич); несколько позже пришли в литературу М. Богданович, 3. Бядуля, Т. Гартный (3. Жилунович).

Сотни лет талантливый и трудолюбивый белорусский народ не имел возможности развивать свою литературу, изнывал в тисках социального и национального гнета. Однако никакие самые жестокие меры не могли подавить в народе чувство социального протеста, сломить его волю к борьбе с угнетателями.

Напуганное революцией 1905–1907 годов, царское правительство вынуждено было отменить или ослабить суровые ограничительные законы, долгое время категорически запрещавшие белорусское слово, белорусскую печать. Осенью 1906 года появились первые газеты на родном языке: «Наша доля» (вскоре, впрочем, закрытая властями), а затем – «Наша нива», просуществовавшая до 1915 года. Знаменосцами молодой национальной литературы, – выразительницы интересов, дум и чаяний народа, – стали Янка Купала и Якуб Колас. Продолжая и развивая революционно-демократические традиции русской классической литературы, традиции великого украинского поэта Тараса Шевченко и белорусских поэтов-демократов XIX века, Якуб Колас и Янка Купала мужественно и упорно боролись за право творить на родном языке, за создание понятной и действительно нужной народу литературы. Буржуазные националисты, эстетствующие меценаты и декаденты всех мастей безуспешно пытались увести молодых белорусских писателей с революционно-демократических позиций, заставить их пойти на выучку к служителям «чистого», «аполитичного» искусства. Всем своим творчеством Янка Купала и Якуб Колас утверждали идейно-художественные принципы подлинно народного искусства.

Исключительно глубокое и плодотворное влияние на развитие всей белорусской письменной литературы и на поэзию Янки Купалы и Якуба Коласа, в частности, оказала великая русская литература. Общность исторических интересов и судеб, близость языка и бытового уклада, кровное родство – все благоприятствовало сближению двух братских культур. По образному выражению Якуба Коласа: «Как ветви дерева тянутся к источнику света и тепла – солнцу, так и белорусский народ всегда тяготел к своему родному брату – могучему русскому народу». Традиции бессмертной поэзии Пушкина, Некрасова, Шевченко, Кольцова и устной народной поэзии живо ощущаются в белорусской революционно-демократической поэзии XX века, и прежде всего в творчестве Янки Купалы, Якуба Коласа, А. Тетки. Наряду с произведениями великих русских и украинских писателей значительную роль в развитии молодой белорусской поэзии сыграли произведения выдающихся представителей прогрессивной, демократической польской литературы – А. Мицкевича, М. Конопницкой и JT. Кондратовича (Сырокомли), оставившего после себя несколько стихотворений и на белорусском языке.

Интересно отметить, что свои самые первые юношеские стихи Якуб Колас написал на русском языке, а Янка Купала – на польском и что им обоим помогло осознать свое призвание, «сосредоточиться на белорусском языке, на белорусском писании» знакомство с белорусской поэзией XIX века. Не будь этого знакомства и не будь грозового, «освежающего влияния» революции 1905–1907 годов, возможно, их судьба сложилась бы так, как складывались судьбы многих талантливых представителей белорусской интеллигенции, которые шли работать на ниве русской либо польской культуры.

«Еще до революции 1905 года, – писал Купала, – мне попались книжки стихов Богушевича и Марцинкевича, и, насколько помню, я ими чрезвычайно увлекся, не бессознательно, так как уже в это время я чувствовал социальную и национальную несправедливость, от которой страдал белорусский трудовой народ. Но мне тогда и в голову не приходило, что я сумею писать такие же стихи про долю и недолю белорусского мужика. Все же я сознавал, что книжки на белорусском языке не хуже других, потому что в них говорилось про горе близких мне людей, с которыми я вместе физически работал.

В 1904 году попадаются мне в руки белорусские прокламации и революционные брошюры на белорусском языке. Это окончательно вырешило, что я белорус и что единственное мое призвание – служить своему народу всеми силами своей души и сердца».

Неизгладимый след оставило и в душе Коласа первое знакомство с белорусской письменной поэзией XIX века. «Еще в начальной школе, – вспоминал он, – случайно попались мне в рукописном виде белорусские стихи, написанные Янкой Лучиной (как я потом узнал). Эти стихи я выучил наизусть и любил их декламировать. Среди моих родных и знакомых эти стихи пользовались большим успехом».

А ведь в те годы, вспоминает Колас, «все белорусское, начиная с белорусского акцента, в школе высмеивалось, изгонялось самим учителем.

Если творчество на белорусском языке и проникало в школы, то проникало лишь с целью осмеяния, забавы. Белорусский язык, казалось, и существовал только для того, чтобы позабавиться над ним; так что, когда я читал на белорусском языке свои стихи, где я, – как и на всяком языке, – говорил о серьезных вещах, то это вызывало недоумение».

Нужно было иметь большое мужественное сердце, чтобы в ту мрачную эпоху произвола и национального гнета поднять голос за народ, стать выразителем его заветных дум и чаяний.

Лучшие, передовые представители русской интеллигенции, боровшиеся за социальное и национальное раскрепощение всех угнетенных наций бывшей Российской империи, всегда стремились помочь выявлению народных талантов. Так, великий русский писатель Максим Горький тепло приветствовал появившиеся в печати первые произведения Янки Купалы и Якуба Коласа.

В письмах к русскому литератору А. Черемнову, украинскому писателю М. Коцюбинскому Горький еще в 1910 году обмечал искренность, простоту и подлинную народность поэзии молодых белорусских литераторов.

Стихотворение Купалы «А кто там идет?» Горький перевел на русский язык и в феврале 1911 года опубликовал в журнале «Современный мир».

«Я обращаю внимание скептиков, – писал Горький, – на молодую литературу белорусов – самого забитого народа в России, – на работу людей, сгруппировавшихся вокруг газеты «Наша нива». Позволю себе привести песню, изданную недавно «Нашей нивой», слова написаны белорусским поэтом Янком Купалой:

А кто там идет по болотам и лесам

Огромной такою толпой!

– Белорусы.

А что они несут на худых плечах,

Что подняли они на худых руках?

– Свою кривду.

А куда они несут эту кривду всю,

А кому они несут напоказ свою?

– На свет божий.

А кто ж это их – не одни миллион —

Кривду несть научил, разбудил их сон?

– Нужда, горе.

А чего ж теперь захотелось им,

Угнетенным века, им, слепым и глухим?

– Людьми зваться».

Публикуя перевод этого стихотворения, Максим Горький назвал его гимном белорусского народа того времени. Внимание и поддержка Горького вдохновляла Якуба Коласа и Янку Купалу в их борьбе против царского самодержавия, за социальное и национальное освобождение.

Якуб Колас и Янка Купала отразили в своем творчестве революционный подъем белорусского трудового народа, его ненависть к социальному и национальному гнету, стремление «занять почетное место в семье народов» – «людьми зваться».

Обращаясь к огромному художественному наследию двух великих народных поэтов Белоруссии – Якуба Коласа и Янки Купалы, мы всегда обнаруживаем много общего в истоках и мотивах, идейной направленности их творчества, а также в той роли, которую они сыграли в развитии литературы белорусского народа. И вместе с тем было бы глубоко неверным видеть в них своеобразных литературных «братьев-близнецов». С первых лет своей писательской работы Я. Колас и Я. Купала формировались и росли как художники слова, независимо друг от друга и до конца жизни шли каждый своим путем. Трудно представить себе более разных поэтов по характеру их таланта, темпераменту, душевной настроенности, по их художническому восприятию окружающей действительности. Если Инка Купала прежде всего захватывает нас своей лирикой, которая характеризуется большим накалом чувств, нередко предельным драматизмом (вспомним многие его дореволюционные стихи или такое стихотворение периода Великой Отечественной войны, как «Белорусским партизанам»), то могучий талант Якуба Коласа с наибольшей яркостью и полнотой проявился в поэмах «Новая земля», «Сымон-музыкант», «Хата рыбака», в многочисленных «рассказах в стихах» и в его прозе.

Эпичность, «повествовательность» как одна из особенностей таланта Коласа была отмечена известным русским поэтом Александром Твардовским: «Якуб Колас, в отличие от Янки Купалы, представляется русскому читателю как поэт повествовательного жанра, и в этом его большая сила… Он беллетристичен, что вообще является здоровой чертой жизненной, связанной с жизнью народа поэзии. Достаточно было бы назвать как пример Некрасова, который был необычайно беллетристичен, стихи которого насыщены диалогом, собственными именами, конкретными ситуациями».

* * *

Янка Купала (Иван Доминикович Луцевич) родился в семье безземельного крестьянина, мелкого арендатора на хуторе Вязанка, недалеко от Минска. Родители Купалы, да и вся семья, должны были тяжело трудиться, чтобы выплачивать арендную плату помещику и зарабатывать себе на кусок хлеба. С малых лет гнул спину на помещика и будущий поэт. Он не имел возможности учиться, хотя жадно тянулся к знаниям. О своих детских и юношеских годах Янка Купала вспоминал в автобиографии, написанной в 1910 году:

«Отец мой некоторое время носился с мыслью приготовить меня в какую-нибудь среднюю школу, но это так и осталось несбыточной мечтой. Нужда заставила взяться за другую науку, а именно – читать грустную книгу помещичьей пашни и писать печальную повесть своего горя сохой да косой».

Менее двух лет ходил Янка Купала в народную школу и сам, как мог, пополнил впоследствии свое образование.

«Читать книги я начал рано… Когда отец посылал меня с сестрой «на ночлег» пасти лошадей, я брал с собой книги и при свете костра или луны читал. Конечно, случалось, что лошади попадали в потраву. Разумеется, отец за это меня не миловал и часто не давал с собой брать книжки».

И все же можно смело сказать: жизнь угнетенного народа, тесное общение с крестьянской беднотой – вот что определяло поэтические пристрастия Янки Купалы. Недаром в одном из своих стихотворений он говорил:

В науку нужда не давала мне ходу,

И книжной премудрости я не постиг,

Язык белорусский и думы народа

От матери знал я – без школ и без книг.

Учителем – с детства, с годов невеселых —

Служил мне простор в белорусском краю.

И всходы на нивах, и говор по селам

Мне в дар приносили науку свою.

Революция 1905–1907 годов застала Янку Купалу чернорабочим на винокуренном заводе. С горячим интересом следил он за ходом событий, откликался на них своими стихами. Среди рабочих завода распространялись прокламации, в том числе листовки и брошюры на белорусском языке. Купала не только сам читал, но и принимал участие в их распространении.

Весной 1905 года, в разгар революционного движения в Белоруссии, Янка Купала послал в редакцию минской русской газеты «Северо-западный край» свое стихотворение «Мужик», которое и было напечатано 15 мая 1905 года.

В течение двух лет после этого произведения Янки Купалы не могли попасть в печать. Только в мае 1907 года белорусская газета «Наша нива» опубликовала второе стихотворение Купалы «Косцу». В нем поэт в слегка замаскированной форме, – ему приходилось приспосабливаться к условиям царской цензуры, – призывает к революционной борьбе.

В 1908 году в Петербурге вышла первая книга стихов Купалы «Жалейка». Затем выходят сборники «Гусляр», «Дорогой жизни», поэма «Извечная песня», драматическая поэма «Сон на кургане», комедия «Павлинка».

Через всю дооктябрьскую поэзию Купалы проходят образы нужды и горя, жестокой эксплуатации и угнетения.

В поэме Янки Купалы «Извечная песня», о которой Максим Горький писал: «Вот бы перевести ее на великорусский язык», – дан ряд потрясающих по своей силе и правдивости картин тяжелой, нищенской жизни белорусского крестьянина с детских лет до самой смерти.

В гневных и суровых песнях Купала не только изображал картины беспросветной нужды и страданий обездоленного белорусского мужика-бедняка, но и призывал к беспощадной расправе над тиранами-угнетателями.

Смерть тому, кто у голодных

Пищу отбирает,

Кто на наш народ свободный

Цепи надевает.

Вдохновленный революционно-освободительной борьбой белорусского народа, великими идеями передовой русской литературы, Купала стремится, чтобы его слово стало оружием в борьбе за освобождение родины от пут социального и национального рабства.

В 1910 году он пишет поэму «Курган», центральный герои которой – старик-гусляр – смелой правдивой песней навлекает на себя гнев князя-тирана. Он принимает мученическую смерть, но не отрекается от своей песни.

Инка Купала родился 25 июня 1882 года. Может быть, это натолкнуло его на мысль взять себе к качестве псевдонима имя той сказочной ночи, когда, по старинному преданию, цветет папоротник. В годы молодости поэта в белорусских селах и деревнях повсеместно соблюдался традиционный праздник Ивана Купалы. В ночь с 23 на 24 июня парни и девушки зажигали костры в лесах, водили хороводы, пели песни и прыгали через огонь. Среди них было немало людей, искренне веривших, что сбудутся все мечты о счастье, лишь стоит найти цветок папоротника, который цветет в эту ночь. Множество красивых легенд и песен связано с этим праздником. И когда молодой поэт задумался над тем, как подписать свои первые стихи, знакомые образы народной поэзий встали перед ним.

Творчество Купалы близко и понятно народу не только по своему идейному содержанию, мотивам и языку. Стих Купалы, как правило, очень музыкален, точен, эмоционально насыщен, предельно прост.

Блестящий знаток устной поэзии, Янка Купала с большим мастерством пользовался народной песенной формой и народной образностью. Стихи Купалы подкупают неподдельным лиризмом, искренностью, естественностью– качествами, всегда отличающими народную поэзию. Первый свой сборник он назвал «Жалейка», второй – «Гусляр». Этими названиями, как и выбором псевдонима, Купала как бы подчеркивал близость своей поэзии к фольклору.

Много сделал Янка Купала для своего родного народа в дореволюционное время, но особенно ярко расцвело его творчество в годы Советской власти. Действительно «от сердца» (так называлась одна из книг поэта) слагал он свои стихи и песни о радостном, счастливом народе, обретшем свободу в дни Великого Октября, о народе – строителе новой жизни, и буквально не было такого уголка в родном краю, куда бы не заглянуло проницательное око писателя. Купала глубоко верил в победу великих идей коммунизма и обращался со своим пламенным словом к молодому поколению, которому суждено построить новое общество для счастья всех людей.

Серп и молот вам, отважным,

Доля даровала,

Чтоб отныне сила в каждом

Богатырской стала…

Чтоб свою взрыхляли ниву

Долго и упорно,

Чтоб бросали в час счастливый

Золотые зерна.

В числе его произведений, посвященных социалистическому преобразованию Белоруссии, центральное место занимает поэма «Над рекой Орессой». Не случайно избрал Янка Купала местом действия своей поэмы берега небольшой полесской речки. Полесье – край лесов и болот, край легенд, сказок и фантастических поверий, излюбленное место паломничества фольклористов – в течение долгого времени считалось олицетворением вековой отсталости Белоруссии.

В первых двух главах: «Вместо вступления» и «О минувшем» – перед читателем проходит яркая картина глухих уголков Полесья. Громадные непроходимые болота были извечным врагом человека.

Только весной оживало Полесье: запоет соловей, застонет на заре пастушья жалейка. Изредка тишину нарушит кукушка – она считает невзгоды людские. И снова, как могила, застынет Полесье. Его сила спит в болотной пучине. «А люди? Что ж люди? Их много – немного, но давят им груди нужда и тревога». Они ютились на бесплодных землях, на песчаных островках, кое-где встречавшихся среди необозримого болота.

Убогой сохою

Пески поднимают,

Слезами, тоскою

Поля засевают.

Но вот в глушь Полесья, на просторы мертвых, «погиблых» болот пришли советские люди, объединенные общим стремлением победить «все невзгоды людские». Дружными усилиями, организованным коллективным трудом они осушают болота, отвоевывают у него гектар за гектаром огромные пространства плодороднейшей земли. На примере той части Белоруссии, которая в прошлом была наиболее бедной и отсталой, показывает поэт великую созидательную силу социалистического труда. Метод противопоставления, контраста, не раз использованный в стихах Купалы, с большим успехом применен в поэме «Над рекой Орессой». Унылые картины старого Полесья служат в ней фоном, на котором ярче, разительней выступают перемены, происшедшие в жизни Белоруссии.

Купала хорошо почувствовал и изобразил великое, героическое в будничных, повседневных делах советских людей, показал глубочайшую одухотворенность жизни и труда своих героев.

За внешней обыденностью их облика он разглядел невиданную готовность к трудовым подвигам, всем сердцем прочувствованную преданность идее коммунизма, родной советской отчизне.

С неподдельной патриотической гордостью говорит Купала о новых взаимоотношениях людей, о богатой, полнокровной и радостной жизни советского народа, «что для чужеземца – словно сон миражный».

Поэма «Над рекой Орессой», правдиво отображающая картины социалистической перестройки Белоруссии, явилась значительной вехой в творчестве Янки Купалы. Стихи белорусских поэтов о социалистическом строительстве в начале тридцатых годов часто страдали декларативностью Поэма Купалы – первое крупное произведение белорусской поэзии, в котором дано такое широкое и вместе с тем исторически конкретное изображение борьбы рядовых советских людей за построение социализма.

В новых стихах Я. Купалы страстность трибуна, ораторские интонации сочетаются с мягким лиризмом белорусской народной песни. Преобладанием лирических тонов, глубокой внутренней музыкальностью характеризуются стихи Купалы, в которых воспевается радость свободного колхозного труда: «Лен», «Гости», «Вечеринка», «В нашем поле», «Я – колхозница», «Алеся», «Как я молода была» и другие, не случайно почти все они положены на музыку и стали любимыми народными песнями.

На фоне опоэтизированного земледельческого труда рисует Купала в стихотворении «Лен» любовь молодой колхозницы. Таких солнечных, светлых картин земледельческого труда, такой гармонической полноты чувства любви нет и не могло быть в дореволюционном творчестве поэта.

Эта гармоничность чувств, глубокая жизнерадостность характерны и для всей послеоктябрьской лирики Купалы.

Влюбленный в родной край, Купала чужд какой бы то ни было национальной ограниченности. Он неоднократно подчеркивает, что раскрепощение Белоруссии стало возможным лишь после победы советских принципов жизни, в результате торжества национальной политики Коммунистической партии Советского Союза – политики дружбы народов. И сам Купала становится пламенным певцом новой, социалистической родины, где «казах, белорус поют песни одни, единой отчизны орлята-сыны».

О чем бы ни писал Янка Купала: о молодой колхознице, узнавшей радость свободной, богатой, достойной человека жизни, о красноармейце, пришедшем на побывку в деревню, о героическом комсомоле, о дружбе народов, – его стихи всегда согреты глубоким волнующим чувством, живым, неугасимым огнем любви к своей родине. Купала никогда не остается равнодушным к тому, о чем пишет. Все, чем живет народ, близко и дорого ему.

Горячий советский патриотизм, глубина чувства и мысли сделали стихи Купалы близкими, дорогими миллионам советских читателей. Особенно ярко проявилась патриотическая сущность поэзии Янки Купалы в годы Великой Отечественной войны.

Словно удары могучего колокола звучали его стихи в грозную, суровую годину смертельной борьбы с врагом.

Партизаны, партизаны,

Белорусские сыны!

Бейте ворогов поганых,

Режьте свору окаянных,

Свору черных псов войны.

Нет уголка на овеянной легендами белорусской земле, где не прогремел бы гневный, призывный клич Янки Купалы. Стихотворение «Белорусским партизанам», из которого взяты приведенные строки, облетело осенью 1941 года всю оккупированную Белоруссию. Его передавали из уст в уста, переписывали от руки и расклеивали на заборах и стволах деревьев.

В самые трудные дни войны Купала свято верил в полную победу советского народа, знал, что снова расцветет радостная, счастливая жизнь, зашумят сады молодой листвой и поднимутся к небу дворцы.

Исполнилось все, о чем писал великий белорусский поэт. Советский народ разгромил фашистских захватчиков. Еще богаче расцвела жизнь на освобожденной белорусской земле. Однако сам Янка Купала не дожил до счастливого Дня Победы. Он умер 28 июня 1942 года.

* * *

Большой, полный борьбы и творчества, тяжелый в дооктябрьские годы угнетения, радостный и светлый в победные советские годы, неповторимый путь прошел Якуб Колас (Константин Михайлович Мицкевич). Начался этот путь в прошлом столетии (Я. Колас родился 3 ноября 1882 года), в горе и недоле, близ берегов славного Немана, в маленькой сторожке лесника в Акинчицах, неподалеку от белорусского города Столбцы. Еще и сейчас шумят там многовековые сосны и ели, шумевшие некогда над колыбелью ребенка, которому доля сулила стать одним из замечательных сынов своего народа.

Якуб Колас нежно и глубоко любил отчий, «забытый богом край», неповторимую красоту белорусских просторов, полей, лесов и озер. Рано изведав тяжелую, горькую жизнь крестьянской бедноты, он часто обращался к окружающей природе, к Неману.

В одном из первых своих стихотворений поэт восклицал:

Сколько раз рыбачий невод

По твоей гулял волне.

Ой ты, Неман, быстрый Неман,

Сколько дум принес ты мне!

Ты знаком с постылой долей,

С горькой долей мужика.

Ты слыхал в пустынном поле

Причитанья бедняка.

Красив милый сердцу Неман. Чудесны окружающие пейзажи. Но, любуясь величественными картинами природы, поэт не забывает о бедности и темноте, в которой изнывают его земляки, и с могучей силой поднимает голос в защиту обездоленных людей труда, среди которых он родился и вырос.

Незаметный крестьянский мальчик, щедро одаренный талантом и пытливым умом, с детских лет чувствовал и понимал несправедливость окружающей жизни: княжеские палаты и рядом покосившиеся, обомшелые, курные хаты, роскошная одежда богачей и полуистлевшие лохмотья на крестьянских плечах, широко открытые для богатых пути в науку и невозможность учиться бедным, необъятные просторы помещичьих владений и узенькие, гиблые полоски земли крестьян.

Тяжелым камнем ложилось на сердце поэта людское горе. С детских лет ощущая свою неотделимость от народа, не мог он петь о радостях жизни, если песни тоски и печали летели к нему из-под соломенных крыш угрюмых лачуг. И потому, обращаясь к народу со своей песней, Якуб Колас говорил так искренне и взволнованно:

Не ищите, не просите

Светлых песен у меня,

Только песню заиграю —

Жжет печаль сильней огня.

Нелегко жилось деревенскому мальчику, сыну малоземельного крестьянина – лесника, но, несмотря ни на что, его неудержимо влекло к ученью, к книге. Начальная школа в селе Николаевщине научила его грамоте и привила любовь к самостоятельному чтению. С той поры он навсегда подружился с книжкой. Особенно глубокое впечатление произвели на маленького Кастуся в первые годы учения басни знаменитого русского баснописца И. А. Крылова. Позже он вспоминал: «Крылов долгое время был моим богом. Полное собрание его басен я выучил чуть ли не на память, и с этими произведениями великого гения я долгие годы не разлучался. Моими первыми литературными опытами были басни, которые я начал писать в двенадцать – тринадцать лет».

Школа познакомила будущего поэта и с другими великанами русской классической литературы – Пушкиным, Гоголем, Некрасовым и Тургеневым. Глубоко запали в его сердце и вдохновенные песни гениального украинского кобзаря Тараса Шевченко.

После окончания сельской школы перед юношей – крестьянским сыном – встала задача: где учиться дальше? Для детей бедняков это был очень сложный вопрос. И сколько было радости, когда в результате величайших усилий ему удалось наконец поступить в Несвижскую учительскую семинарию. Там значительно расширился кругозор деревенского парня, там нашел он и хорошего советчика в лице учителя Ф. А. Кудринского, о котором Якуб Колас писал впоследствии: «…преподаватель русского языка, прекрасный оратор, знаток литературы и сам литератор. Он интересовался этнографией Белоруссии». Познакомившись со стихами Коласа на белорусском языке, Ф. А. Кудринский сказал: «Вот ваше настоящее призвание».

Окончив семинарию, молодой Колас работает учителем на Полесье. На каждом шагу он видит ужасающую социальную несправедливость, произвол помещиков и царских чиновников. Могучее дыхание революции 1905–1907 годов пробуждает новые творческие силы поэта. «В 1905 году я уже был завзятым врагом самодержавия и в этом направлении вел работу», – читаем мы в автобиографии Якуба Коласа. Первое его стихотворение было опубликовано в сентябре 1906 года в белорусской газете «Наша доля», но еще раньше произведения молодого учителя из Полесья ходили в рукописях среди сельской интеллигенции и передовой части крестьянства. Эти стихи призывали народ к борьбе, к уничтожению ненавистного царского строя.

Активные революционные выступления молодого Якуба Коласа, конечно, не могли оставаться незамеченными полицией. За ним начали следить. Однако Якуб Колас не пугается этого и все свои силы отдает борьбе с царизмом, за что вскоре попадает в тюрьму.

Закрылись за молодым поэтом тяжелые железные двери, но не порвалась его связь с народом. Протест Якуба Коласа против строя насилия и эксплуатации стал еще более гневным и целенаправленным. И сквозь тюремную решетку его поэтическое слово призывало к восстанию:

Я – мужик, но ум имею —

Будет время и мое.

Я молчу, кричать не смею,

Но когда-нибудь сумею

Крикнуть: «Хлопцы, за ружье!»

Вместе с революционным самосознанием растет и мастерство поэта. Стихотворения Якуба Коласа, полные боевого духа, проникнутые народной мудростью, все шире и шире распространяются в Белоруссии, а также за ее пределами.

Картины бедного, печального пейзажа в поэзии Коласа пронизаны такой острой, щемящей болью за родимый край, что они надолго и глубоко западают в память читателя. Суровая, неприглядная проза жизни не может убить в сердце поэта чувство духовной красоты простого белорусского крестьянина-труженика, красоты родного края, оно всегда живет в стихах и поэмах Якуба Коласа, придавая им особую притягательную силу:

Край родимый, край наш бедный!

Лес, болото да песок…

Там лужок, едва приметный…

Частый ельник – невысок.

А туман – стена сплошная!

Все закроет невзначай.

Ой, сторонка ты родная!

Ой, забытый богом край!

Много тропинок и дорог прошел за свою жизнь поэт. Хорошо узнал он нелегкий труд крестьянина-бедняка и самоотверженный благородный труд сельского учителя, сидел в тюрьме, служил в годы первой мировой войны в царской армии. И, возможно, никогда бы ему не выйти на широкий простор жизни и творчества, если бы не Великая Октябрьская социалистическая революция. Только после победы Великого Октября разносторонний художественный дар Якуба Коласа раскрылся со всей полнотой. В советские годы написал он несколько книг стихов, а также все крупнейшие свои произведения, в том числе замечательную поэму «Хата рыбака» и повести «Трясина», «На просторах жизни», «Отщепенец», трилогию «На росстанях», пьесу «Война – войне», закончил начатую еще в Минской тюрьме в 1910 году монументальную поэму «Новая земля», заново переработал поэму «Сымон-музыкант».

В своих поэмах и стихах Якуб Колас выразил чувства и думы труженика-белоруса, запечатлел самые существенные моменты в жизни своего народа.

Стало широко распространенным определение «Новой земли» как «энциклопедии белорусской крестьянской жизни конца XIX, начала XX веков».

В «Новой земле» дан почти полный «календарный» цикл народной жизни: весна, лето, осень, зима. Здесь радости и горести труженика, неповторимая красота родной природы, светлый и поэтический мир сельской детворы. И на этом фоне трагедия безземельного крестьянина, тяжело переживающего свою рабскую зависимость от богатейшего помещика-магната и его управителей. Главный герой поэмы – Михал – все время в мучительных поисках новой, лучшей жизни. Он мечтает приобрести кусок земли, построить свою хату и жить, никого не боясь, ни перед кем не гнуться. Он верит, что «своя землица» даст ему счастье и независимость.

Михал еще не понимает, что свободный труд и подлинную независимость он сможет обрести в результате уничтожения того несправедливого строя, при котором полновластными хозяевами земли и жизни являются князья Радзивиллы, помещики и капиталисты. Михал погибает, так и не добившись осуществления своих мечтаний, сжигаемый неутоленной жаждой свободного крестьянского труда. И лишь незадолго до его смерти в сердцах героев поэмы возникает сомнение: действительно ли «своя» земля даст им счастье, уничтожит рабскую зависимость крестьянина от помещика и чиновников?