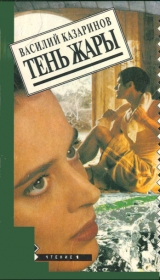

Текст книги "Тень жары"

Автор книги: Василий Казаринов

Жанр:

Прочие детективы

сообщить о нарушении

Текущая страница: 20 (всего у книги 28 страниц)

– А ты думаешь, – грустно произнес Панин, указывая куда-то в темные прохладные дали, где мирно дремало в этот поздний час население Огненной Земли, – там сохранилось хоть какое-нибудь направление в искусстве, кроме этого?

Пожалуй, милый друг, пожалуй; эта жизнь, конечно же, имеет сугубо китчевую основу.

– И что мне теперь?

Панин объяснил: да ничего особенного, ходи-броди, играй в свои прятки... Смысл в том, чтобы собрать в последнем кадре все нужные персонажи. И услышать реплику – самую важную, одну из тысячи. И догадаться, кому она должна принадлежать. Просто, как дважды два четыре, на то он и китч.

– И не усердствуй, ради бога, в работе над словом, – грустно заметил Панин. – Китч этого не терпит...

– Ай, брось ты! – отмахнулась я. – Чего ты мне азы грамоты втолковываешь? Структурные признаки жанра – дело десятое. А тема?

Панин помрачнел и сказал, что не знает темы – у него есть просто предчувствие этой темы; он удалился в комнату, вернулся с какой-то книгой, аккуратно обернутой в газету. Из книги высовывала нос закладка.

– Потом посмотришь, завтра, на свежую голову... И слава богу, если это предчувствие меня обманет.

– А куда мне теперь двигаться? Я уперлась в стену.

Панин посоветовал: зарисуй для начала своих приятелей – ну, тех, кто у Крица собирался под нашим старым добрым небом. Им были адресованы приглашения. Возможно, кто-то из них знает, откуда у нищего пенсионера такая прорва денег, что он смог набить холодильник датскими деликатесами.

– Телефон у тебя где, в коридоре? Сейчас Алке позвоню. Она должна знать – кто куда попрятался.

Алка не откликалась.

Странно. Она патологический домосед, ее крайне трудно выманить из дома и среди бела дня, не то что в двенадцать ночи... Что-то меня тревожило... Ах, да, в ходе нашего последнего разговора, когда Алка меня изощренно материла за то, что я бросила ее одну на даче, она призналась, что ей страшно хочется выпить. Если она выпила, то дело швах. Строго говоря, ей надо вшивать "торпеду". Или закодироваться. Иногда – в перерывах между голоданиями – она слетает с катушек, причем отчаянно. И все бы ничего, завались она в таком состоянии где-нибудь дома. Но нет – ее вечно тянет на улицу – представлять. Такой бродячий театр одного актера. Как правило, она сваливается где-нибудь на улице, и счастье, если это большое бездыханное тело попадется на глаза мильтонам. Они отвозят ее в женскую вытрезвиловку – я уже пару раз забирала ее оттуда. А если нет – то мало ли что у нас туг, на Огненной Земле, случается по ночам... Однажды ее какие-то ночные граждане употребили прямо под кустом – на этот раз не по телефону.

Я высказала Панину свои пожелания.

Мне необходимы: ледяной душ; крепчайший кофе; автомобиль; "антигаишные" шарики; сколько-нибудь денег; Джойс.

Милый друг мне все это предоставил, провожая меня до машины, стоящей под его окнами, он сдержанно поинтересовался:

– Душ, кофе, то, сё – это понятно. А "Улисс" тебе зачем?

– Алка имеет обыкновение похмеляться Джойсом.

3

Я двинулась в сторону Садового. Остановилась в одном из переулков, достала из сумки Серегину книгу, хранящую, как он выразился, «предчувствие темы». Это был Бунин, фрагмент из записных книжек. Простым карандашом было подчеркнуто:

"ЧЬИ-ТО ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ СЛОВА –

В ЛИТЕРАТУРЕ СУЩЕСТВУЕТ ТОТ ЖЕ

ОБЫЧАЙ, ЧТО У ЖИТЕЛЕЙ ОГНЕННОЙ

ЗЕМЛИ: МОЛОДЫЕ, ПОДРАСТАЯ, УБИВАЮТ

И СЪЕДАЮТ СТАРИКОВ".

Мы редко по-настоящему чувствуем смысл знакомых формулировок.

"Сердце упало" – из этого ряда.

В эту минуту я, кажется, отчетливо ощутила телом и душой – как оно падает, падает, катится неизвестно куда.

4

Добралась я без приключений; свернула в знакомый переулок, остановилась метрах в десяти от нужного подъезда, заглушила двигатель; сидела, наблюдала за процедурой выноса тела.

Из машины как раз выгружали полыхающее матом существо. Веса в этой тетке было килограммов сто, зато пьяной ярости – все двести; итого – триста килограммов вдребезги налакавшейся женщины.

Я выждала минут десять и поплелась к двери. За дверью ждет меня привычное развитие сюжета: щуплая девчушка в милицейской форме, в лучшем случае, меня успокоит: "Здесь она!" Если – "Нет, не поступала!", значит, Алка распласталась где-то на асфальте.

По счастью, она оказалась здесь; у меня отлегло от сердца. Койки в заведении без пуховых перин, но все удобней, чем асфальт.

В полутемном коридоре стояла, подперев стену, женщина с жестко очерченным лицом и воспаленными глазами... Это врач.

Здешнему медику профессиональное образование, конечно, не противопоказано, но, думаю, оно существенной роли не играет: что бы в этом скорбном заведении успешно трудиться, нужно, скорее, закончить цирковое училище по классу дрессировки животных, причем хищных животных – иначе ты рискуешь в первое же дежурство быть покусанным и расцарапанным до смерти: баба в состоянии пьяной оглушки десятикратно опаснее поддавшего мужика.

– Мы больше не будем, – извинилась я. – Я с машиной...

Женщина равнодушно пожала плечами и обменялась взглядами с девочкой в форме, та махнула рукой. Вообще-то до утра тревожить клиентов не положено; с другой стороны, с утра у персонала начинается страшная морока; барышни продирают глаза и закатывают страшные скандалы.

Мы прошли в спальные, так сказать, апартаменты. Гладкие, облитые кафельной плиткой стены – если с горя вздумается на такую стену полезть, то ничего у тебя не выйдет. Ряды коек. Светло, как в раю, свет никому не мешает – клиентки слишком погружены в себя... Запах пота, перегара, храп.

Клиенток что-то мало, всего четверо; Алка лежала с краю, у холодной стены. Я едва ее растолкала. Алка смотрела на меня, не мигая, и вряд ли узнавала. "Иди на х..." – очень внятно, качественно произнесла Алка; именно таким голосом стройная, как колонна, дама объявляет в Большом зале Консерватории очередной номер программы. Я надавала ей по щекам, Алка застонала, села на койке; минуты две ей потребовалось, чтобы: а) оценить качество бликующих от яркого света стен; б) найти и осознать себя в этой прохладной обстановке; в) вписать меня в свои, явно страшно запуганные, представления о времени и залитом кафелем пространстве.

– Палочки-выручалочки, Алка... Ты попалась... Я тебя застукала.

С великими трудами нам удалось отволочь ее в машину и загрузить на заднее сидение. Я вернулась – заплатить штраф.

У выхода меня остановила доктор. На вид ей было лет сорок. У нее были роскошные седые – явно не по возрасту – волосы и удивительно красивые (такие я встречала только на картинках) черные брови – сочетание тонов придавало ее внешности то особое качество, которое я бы определила, как "добротность" или даже лучше–"породистость".

Не понимаю, как это люди с такими прекрасными лицами могут работать в подобных заведениях.

– Кто она? – спросила доктор, вынимая из сине-белой с золотистым тиснением пачки сигарету; я невольно поймала взглядом этот жест, и милейший Сергей Сергеевич Корсаков опять навалился на меня со своим синдромом...

ТАМ, ГДЕ КИПИТ НАСТОЯЩАЯ ЖИЗНЬ,

ГДЕ ЕСТЬ РАДОСТЬ ПОБЕД,

ТЫ ВСЕГДА ВСТРЕТИШЬ «РОТМЭНС»!

…извинившись, я жалобным голосом попросила закурить; доктор протянула мне пачку. Я с наслаждением затянулась. Кто Алка такая? Вопрос... Строго говоря, она актриса, во всяком случае, диплом ГИТИСа у нее где-то дома валяется. В последние годы было кочевание по каким-то студиям, которые росли, как грибы после дождя. Большинство из них, насколько я понимаю, теперь подохли от безденежья (эх, нам бы теперь те «три копейки с рубля», что отчисляли злокозненные коммунисты на культуру!)... Словом, теперь Алка развлекает по телефону онанистов – имея классическое театральное образование, это нетрудно.

– Значит, еще одна, – откликнулась доктор. – А звание у нее есть? Заслуженная? Народная?

– Как вам не стыдно, доктор, какие уж тут шутки.

– А я, милая моя, вполне серьезно, – она приподняла свои изумительные породистые брови. – У нас тут почему-то очень много актрис бывает... – она умолкла, разминая в пальцах вертикально – свечкой – поставленную сигарету и разглядывая завивающийся в спираль дымок. – В последнее время все чаще привозят интеллигентных людей. Странно.

Она распустила пальцы; благородный "Ротмэнс" солдатиком нырнул в российскую лужу и возмущенно зашипел.

– Хотя ... – раздумчиво произнесла она, – ничего странного. Ровным счетом ничего.

5

С утра я отправилась в милицию делать заявление о том, что Иван Францевич Криц, бывший учитель математики, а ныне пенсионер, проживающий в Агаповом тупике, в Доме с башенкой, пропал без вести. Красноглазый сыскарь, скорее всего, посчитал меня сумасшедшей – хотя на прощанье я ведь ему объяснила, что я не психопатичка, а всего-то-навсего сочинительница комиксов... Из милиции я побрела в сторону Алкиного дома.

Больную я застала сидящей на кровати в домашнем халате.

Алка вцепилась скрюченными пальцами в растрепанную шевелюру, раскачиваясь из стороны в сторону и выла:

– Ох-ох-ох-ох! Что ж я маленьким не сдох!

В такие минуты я ловлю себя на мысли, что Алке надо было бы поискать других родителей; где-нибудь среди евреев, например, – наверняка же есть у нас, на Огненной Земле, какие-нибудь несчастные люди с темными красивыми глазами по фамилии Зельцер...

АЛКА ЗЕЛЬЦЕР – ГУТЕН МОРГЕН!

ЕСЛИ ВЫ С ВЕЧЕРА

ПОЗВОЛИЛИ СЕБЕ ЛИШНЕГО,

АЛКА ЗЕЛЬЦЕР ВЕРНЕТ ВАС К ЖИЗНИ!

...а это неплохая идея, подумала я.

В самом деле, здорово: похмеляться не пивом, а поправлять голову – самим собой .Черт, везет же евреям! Я метнула на стол тяжелый, как кирпич, том:

– Давай, приступай!

После загулов Алка в самом деле накладывает на себя епитимью: ложится на диван и приступает к чтению "Улисса". Она уже одолела семьдесят три страницы И утверждает: такого рода чтение морально очищает человека гораздо лучше, чем вериги или власяницы.

Про Ивана Францевича она ничего не знала. Зато подсказала, где надо искать детей, собиравшихся когда-то в Доме с башенкой за круглым столом: Сенька торчит на Арбате и малюет картинки; Вадик безвылазно сидит на даче – дорогу туда я должна помнить. А как же, помню.

Я отвела ее к месту искупления грехов, то есть уложила на диван, раскрыла книгу на нужной странице, вставила в дрожащие руки.

– Может, не надо? – взмолилась она.

Надо, Алка, надо! Давай, очищай совесть, а я пойду водить.

6

Застегнуть джинсовую куртку на все пуговки, поднять воротник, втянуть голову в плечи, сжаться, скомкаться – и идти.

И вовсе не оттого, что стал накрапывать дождь: просто по дороге домой мне никак не миновать метро. Пристанционное пространство в радиусе метров пятисот настолько плотно нашпиговано торговлей – ларьки, деревянные тарные ящики, картонные коробки, суета, ругань, зазывные покрикивания, мельтешение денег в грязных толстопалых руках – что здесь трудно дышать; против торгашей я ничего не имею – "Торговля – двигатель прогресса!" – однако это уличное сословие распространяет вокруг себя некую ультрафиолетовую ауру, вызывающую у меня ассоциацию с озоновой дырой, этой злокачественной проплешиной у Антарктиды на самом затылке – в зоне действия ауры я инстинктивно сжимаюсь.

Очень болит голова.

Одно из двух: либо давление скачет, либо я от Алки заразилась – похмелье штука заразная... А с давлением на Огненной Земле и вовсе происходят странные вещи, редкий туземец от него не страдает; впрочем, это климатическое явление меня интересует с чисто идеологической точки зрения: отчего это до перестройки не было никакого давления, а теперь вдруг объявилось – и давит, давит...

Я бегло осмотрела витрину одного из ларьков и встретилась взглядом с бородатым, дремучим человеком; HERR RASPUTIN взирал на меня с голубой водочной наклейки:

Я ГАРАНТИРУЮ ВАМ

КРИСТАЛЛ КЛИР ВОДКА!

НО ТОЛЬКО В ТОМ СЛУЧАЕ,

ЕСЛИ Я ДВАЖДЫ ИЗОБРАЖЕН НА БУТИЛКА

– молвил старый распутник, и этот очередной приступ синдрома натолкнул меня на забавную мысль.

Пожалуй, вернувшись домой, я напишу письмо в ООН или ЮНЕСКО с требованием немедленно вручить какую-нибудь громкую премию автору идеи персонификации водки (или, скорее, надо Букеру написать; если они всерьез рассматривали Сорокинские крутые тексты, то почему бы им не присмотреться – к моему пожеланию номинатора?) Так вот, г-н Букер, автор персонифицированной водки совершил простую работу гения; он понял, что миллионы людей на Земном Шаре пьют в горьком одиночестве, и проблема только в том, чтобы составить им компанию.

Пить в компании Распутина, Горбачева или Ельцина уже не так тоскливо: можно с собутыльником перемигнуться, можно поплакаться в жилетку, высказать свои соображения о причудах в историческом развитии нашей Огненной Земли, в крайнем случае – набить ему морду или потоптать ногами.

"Не пей, Григорий, с князем Юсуповым в другой раз!"

"Миша, Миша, проморгал страну-то..."

"А ты, Борис, куда руку за стаканом тянешь – нельзя тебе, в народе верно говорят: тяжело с похмелья управлять страною!"

Кстати, ларьки, набитые "именными" водками, есть живой упрек вождям; у всех папуасов есть вожди, на Огненной Земле, естественно, тоже имеются; однако наши, огнеземельные, все никакие могут хорошенько раскинуть мозгами и попусту тратят огромные деньги на создание имиджа, предвыборные кампании, бурные встречи с избирателями, теледебаты, газетные интервью и тому подобные бессмыслицы... Поступать надо проще:

а) выпустить "именную" водку с собственным портретом на наклейке;

б) выставить ее на каждом углу как сугубо демпинговый товар наподобие:

РУССКАЯ АМЕРИКА –

НУ О-О-О-О-ОЧЕНЬ СМЕШНЫЕ ЦЕНЫ!

и дело с концом; можно обмеривать собственные чресла и прикидывать, как они уместятся в президентском кресле – потому что десятки миллионов голосов автоматически потекут в твой карман вместе с божьей слезой... Я заглянула за угол ларька.

Там, прижавшись к металлической обшивке, сидел Ванька-Встанька. Съежившись, он тщетно старался уместить половину человеческого тела в том узком пространстве под козырьком ларька, куда не долетал дождь.

Ваня – коренной житель здешнего торгового пятачка; у него заросшее всклокоченной щетиной, вечно в кроваво-грязной коросте лицо, перманентно мутный, как пивной осадок на дне бутылки, взгляд, хрупкая цыплячья шея и гипертрофированные, огромные, мощные руки – благодаря рукам Ванька-Встанька и передвигается в пространстве; отталкиваясь от асфальта, он приводит в движение свою низенькую тележку на колесиках, в которую врастает обрубками ног.

С год назад он продал по пьяному делу свою квартиру. Жил он в старом, еще дореволюционном, но крепком доме у нас тут, в Агаповом тупике, на первом этаже – давным-давно, еще под нашим старым добрым небом приятели смастерили в парадном наклонную площадку из досок, чтобы Ваня мог подкатываться к своей двери. Так вот; как-то с год назад он привычно мучился с перепоя, и на торговом пятачке к нему подкатились два интеллигентных молодых человека; поправили ему здоровье, потом еще поправили, добавили, Ваня по доброте душевной пригласил их к себе; они пили три дня, а потом выяснилось, что Ваня подмахнул какую-то бумагу, получив в обмен на свою комнату сколько-то там тысяч рублей.

Теперь Ванька-Встанька – вольная птица; живет под открытым небом и целыми днями шуршат его подшипники на торговом пятачке.

Приставка к имени объясняется тем, что иногда Ваня валится со своей тележки. Однажды я имела несчастье это наблюдать: в двух шагах от подземного перехода, совершенно оглохшего в соседстве с ларьком, торгующим звукозаписями, где динамики круглые сутки нечеловечески вопят, как перед большой бедою, они пили с приятелем пиво; Ваня был уже крайне неустойчив; я видела, как он, с чудовищной медлительностью и как бы хватаясь жалобным взглядом за ворот моей куртки, заваливался на бок; я чуть было не потеряла сознание, дернула плечом, надеясь стряхнуть этот кошмарный взгляд.

Он лежал на спине, выставив свои обрубки: оторванные от опоры и выставленные напоказ – они производили шоковое впечатление.

Так он лежал и покачивался – как плоскодонный кораблик пресс-папье.

Теперь он сидел, скорчившись, у стенки ларька и смотрел в небо.

Эта поза и этот взгляд были мне откуда-то знакомы... Да, есть хрестоматийная фотография времен войны: дети (то ли испанские, то ли польские), прижавшись к стене дома, с предсмертными какими-то лицами, глядят в небо, откуда на них сыпятся фашистские бомбы.

Я вернулась к витрине, постучала в окошко, сунула деньги. Хозяин, ветчиннолицый молодой человек (господи, отчего у них, у всех без исключения, такие лица?) выставил передо мной бутылку пива.

– Спасибо вам, – поблагодарила я. – Дай вам бог здоровья.

– Оттягивайся! – улыбнулся он. – Открыть?

Он подцепил пробку, я постучала ногтем по дымящемуся горлышку: да я не об этом, господин хороший...

– За благотворительность вам спасибо. Чем больше у нас богатых людей, тем богаче каждый из нас, все мы, верно?

Он распахнул рот в чудовищных размеров зевке... Не знаю, доводилось ли ему слышать откровения наших по уши засевших в дерьме профессоров ("Чем больше у нас богатых людей..." – и прочая ахинея в таком духе) – однако я с работником прилавка солидарна: ничего, кроме зевоты, велеречивость нашей туземной профессуры у меня не вызывает.

– Ты ж дал кров калеке! – настаивала я. – Не будь твоей палатки, мок бы он под дождем.

Зевота выдавила у него сочную, спелую слезу; он поманил меня согнутым пальцем, я с трудом просунула голову в окошко.

– Слушай, – он очень старательно артикулировал, как будто сдавал экзамен по фонетике, – мне кажется, тебя очень-очень давно никто не трахал. Заходи, – и бросил короткий кивок в сторону бронированной двери, – я тебя так оттрахаю, что мозги у тебя моментально встанут на место.

– Заманчиво, – согласилась я. – А выпить накатишь? Только учти, я пью очень редкий напиток – боюсь в твоей лавке он не сыщется.

– Какой?

– "Агдам"... – я обвела взглядом ящики с бутылками и сигаретами и поморщилась:

Я ВЫБИРАЮ

ДАЖЕ НЕ ЭТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ ТОВАРЫ...

Я ВЫБИРАЮ СТИЛЬ ЖИЗНИ

ОТ ХОЛДИНГ-ЦЕНТР!

– Забирай свое пиво и катись, – ласково попросил он.

Бутылку я поставила на землю перед Ваней. Он зло на меня зыркнул и ничего не сказал.

7

Кофе привел меня в чувство, однако не вполне; хотелось спать.

Полночи провозилась с Алкой. А в шесть утра меня поднял с постели Ломоносов.

Настоящую его фамилию теперь если кто-то и помнит, то, скорее всего, такие старожилы, как Ванька-Встанька или баба Тоня. Имя – Ломоносов – пристало к нему, наверное, по двум причинам. Во-первых, когда-то в нашем старом добром небе он в самом деле отличался сходством с Михайлой Васильевичем; а во-вторых, у него два образования: Бауманское училище плюс какой-то гуманитарный факультет университета, который он окончил то ли заочно, то ли экстерном. От нашего Ломоносова исконный Михаил Васильевич отличался тем, что, возможно, в молодые годы и не прочь был пропустить рюмку (или из чего в те дремучие времена пили меды и браги?), однако знал меру и умел вовремя остановиться.

А наш – не умел.

Наш был завсегдатаем скверика, куда дети приходили целоваться, укрывшись в кустах сирени, пил он, кажется, немного, зато регулярно и последовательно – ровно столько пил, чтобы взбадривать вдохновение для восхитительных рассказов о том, как он решил теорему Ферма.

И решил.

Рассказывал детям не только интересно, но и потрясающе артистично: у него широкий, хорошо поставленный, сугубо театральный жест, глубокий (у Качалова позаимствованный) голос. Пару раз рыжая девочка по. прозвищу Белка составляла его компанию под сиреневыми кустами, и ей представлялось, будто она коротает время с кем-то из мхатовцев – из тех, прежних, которые давно вымерли.

В шесть меня разбудило стеклянное треньканье – я выглянула во двор.

Это был Ломоносов. Установив бутылку на кирпичный бастион помойки, он терпеливо сливал в нее – по капельке, по капельке! – остатки из бесчисленных посудин; спросонья мне стало дурно:

СПИРТ «РОЯЛ» – ОПТОВЫЕ ПОСТАВКИ

СО СКЛАДА В МОСКВЕ,

ЦЕНЫ ГОРАЗДО НИЖЕ РЫНОЧНЫХ!

...сглотнув горькую слюну, я присмотрелась: он нацедил таким образом добрых поллитра... Я вспомнила: когда-то ведь была у него жена. Она уже давно ушла от Ломоносова – я ее понимаю. К помойке лениво подошла грязно-желтая уличная псина; Ломоносов, отвлекшись от своих трудов, долго и скорбно взирал на нее сверху вниз, потом порылся в контейнере, нашел съедобный кусок и покормил собаку с руки.

8

На Старом Арбате (где вы в этой идиотской, замызганной, заплеванной, вдрызг изнасилованной торгашней, туземной улице видите – старый?) со мной случаются рецидивы «горняшки».

"Горняшка" – это болезнь высоты, испытать мне ее довелось лишь однажды; у Панина в Терсколе масса друзей; как-то летом мы с его приятелями-альпинистами хорошо посидели в Приюте Одиннадцати, и кому-то из них (кажется, это был Володя Лукьяев, балкарец, успевший поработать спасателем на Чегете, лавинщиком, закончить в Москве ИнЯз и опубликовать в журнале "Юность" массу хороших очерков про горы) – пришло в голову "сбегать" (так они выражаются) на Эльбрус, чтобы оттуда махнуть на лыжах. На седловине, на высоте 5200 метров, я рухнула и попросила, чтобы Каманча (такое у Володи прозвище) меня пристрелил. Стрелять он не стал, а просто погнал вниз, дав в попутчики кого-то из компании.

Если меня спросят, какими ощущениями чревата "горняшка", то я объясню примерно так. Представьте себе, что у вас раскалывается голова, что вы с чудовищного похмелья, вас тошнит, хочется писать, а также хочется какать – и все это одновременно. Именно так Действует на меня Арбат – симптомы я почувствовала уже на выходе из метро: решила побродить у станции подышать, собраться с силами.

В одном из ларьков мое внимание привлек предмет сочно-телесного цвета, размеры и общие кондиции которого вполне укладываются в характеристику: "В природе такого не бывает!" – в природе HOMO SAPIENS, во всяком случае. Предмет царственно возвышался на полке, заваленной "Сникерсами", "Марсами", сигаретными пачками, зажигалками и прочими стеклянными бусами, на которые туземцы Огненной Земли выменивают у богатых европейских конкистадоров свое золото. Розовощекий и самодовольный, предмет – в силу чисто дизайнерского решения витринной полки – откровенно господствовал на конфетно-целлулоидной мелочовкой и как бы – ростом, осанкой – утверждал себя в качестве сюзерена.

Я наклонилась к окошку, и, откинув руку вверх и в сторону – чтобы хозяин мог безошибочно догадаться, к какому из многочисленных продуктов относится мой живой интерес, спросила:

– Это съедобно?

Хозяин (естественно, у него щеки – из ветчины) поперхнулся.

– Нет, серьезно, это надо есть или курить?

– Скорее, первое... – улыбнулся он; я рассматривала это лицо и прикидывала про себя: сколько отборного сала можно натопить из такого рода понимающей улыбки.

– А где же тогда толстый-толстый слой шоколада? Он вздохнул и объяснил, не размягчив (в отличие от предыдущего палаточника) эту фразу вопросительной интонацией.

– Тебя давно не трахали.

Надо же, второй раз за последние пару часов мне преподносят такой сомнительный комплимент, – это не к добру.

Я отступила на три шага и приняла позу завсегдатая вернисажа.

Краем глаза я заметила, что за мной украдкой наблюдает интеллигентного вида дядечка лет пятидесяти в старомодном кожаном черном пиджаке – его можно было принять за представителя какой-нибудь из "вольных" профессий.

– Впечатляет, да?

Он сконфузился и предался созерцанию собственных ногтей – характерный для застигнутого за подглядыванием жест.

– А чего тут стесняться? – весело сказала я. – Эта штука называется – эвфемистически – "массажер". А по-простому – мастурбатор.

– Дичь, конечно, – тихо и будто бы с чувством вины произнес он.

Ну отчего же, милый друг? Чем дольше я созерцаю этот предмет, гордо взметнувшийся в витрине, тем явственней в зерне эстетического впечатления прорастает сугубо философская тема; в бескрайнем разнообразии товарного рынка Огненной Земли именно этот предмет выступает как товар первейшей необходимости: без него не обойтись ни в средней школе, ни в прокатном цехе, ни в университетской аудитории, ни в парламенте, ни на театральных подмостках, ни в научной лаборатории – процесс повседневной жизнедеятельности населения Огненной Земли, если разобраться, есть самозабвенное занятие именно тем, для чего и предназначен этот целлулоидный монстр.

– Ибо...

"Ибо" – ах, до чего милое, раритетное слово, как изысканно округла его форма – такие слова теперь можно раздобыть разве что в антикварной лавке... Ибо ни одной идеи, способной оплодотворить эту жизнь и придать нашим текстам хоть легкий налет пристойности, в последние годы не было высказано. И значит нам – каждому по отдельности и всем вместе – суждено умереть в горьком одиночестве.

– У нас нет никакого будущего...

– Возможно, – согласился он.

Да я не об этом, милый мой хлебопашец вольный, перебивающийся на скудных вольных хлебах... Мы бездетны. Десять лет ежедневной мастурбации – в экономике и философии, искусстве и литературе, политике и законодательстве – чреваты клинической импотенцией и мучительным бесплодием.

Он положил мне руки на плечи, долго, внимательно изучал мое лицо.

– Ну, зачем вы так... – мягко произнес он. – Вы же с виду интеллигентный человек... Ох, извините, Христа ради, если я вас обидел, но что ж вы плачете?

Милый вы мой человек, как бы вам объяснить? Белка – зверек хрупкий и беззащитный, а в лесах у нас на Огненной Земле нравы сами знаете каковы; но все живое хочет жить, и белка тоже, и значит, ей надо обороняться – хамством, скабрезностью, отбиваться лапами передними и лапами задними; белка, к примеру, совершенно не выносит ничего инфернального, и тем не менее матерное слово запросто слетает с ее языка; поймите, это оборона и ничего больше – иначе туг же попадешься в силки; или рыси в когтистые лапы; или под удар ястребиного, кривого, как ятаган, клюва, – извините, такое с белками случается, сейчас пройдет.

Он отечески привлек меня к себе, гладил по волосам, – ладонь у него теплая и мягкая, успокаивающая.

– Извините, всю жилетку вам вымочила.

– Ничего, – улыбнулся он, – на то она и жилетка. Высохнет.

– Что они пялятся?

На нас в самом деле пялилась сладкая парочка: худющий тинэйджер и низкорослая девочка, явно предрасположенная к полноте; облачены они были в фирменные доспехи всемирной котлетной империи Макдональдс, и, как я догадалась по транспаранту на длинном древке, относились к разряду "человекореклам": транспарант сообщал, что империя захватила очередную колониальную территорию (где-то здесь поблизости) и приглашает в гости.

Худое, костлявое лицо молодого человека выражало крайнюю степень безразличия ко всему, что дышит и шевелится вокруг; у девочки была рыхлая нездоровая кожа и глупые желтоватые глаза, плавающие в порочной влаге.

Когда человек со спасительной утешающей ладонью ушел, я пересекла пристанционный пятачок; мне хотелось спросить у ребят, каково им день-деньской торчать вот так в людном месте в роли человеко-рекламы, однако Сергей Сергеевич Корсаков вытолкнул из меня:

БИГ МАК – САМЫЙ ЛУЧШИЙ

В МИРЕ БУТЕРБРОД!

– на что девчушка, пульнув сквозь зубы острый плевок, прошипела:

– Сгинь, Кампучия!

До чего же точен бывает иной раз наш туземный язык; мозги этой дурехи наверняка уместятся в скорлупе лесного ореха, однако как гениально она ассоциирует!.. Наверное, я в самом деле произвожу впечатление Кампучии – нищей, растерзанной, расстрелянной, тотально репрессированной, изможденной, питающейся тропическими листьями, кореньями, ящерицами и насекомыми.

9

Роскошный ньюфаундленд просил милостыню под фонарем – экземпляр явно королевских кровей, мощный, рослый – тем ужасней был его взгляд профессионального нищего; собаку опекала девчушка лет четырнадцати с худым серым лицом фланирующая мимо публика кидала в картонный ящик купюры, и «ньюф» благодарно кивал породистой красивой головой. Время от времени собака отрывалась от работы и косилась на звук, автор которого, похоже, отбивал у нее хлеб; это был мальчик; он сидел на раскладном стульчике и играл на баяне; он старательно (сказать бы – тщательно...) играл на своем баяне – и за этой тщательностью скрывался чисто ремесленнический навык: тему уличный музыкант выводил аккуратнейшим образом, избегая помарок и тем более описок, однако изощренная каллиграфичность этого письма иссушала музыку – правильность при полном отсутствии живого начала.

Семена я у Вахтанговского, где свили себе гнездо художники, не нашла.

Последний раз мы виделись года четыре назад – случайно. Я шла по Тверской и обратила внимание на жиденькое сборище бородатых людей с транспарантами – тяжелая длань отца-основателя города парила над их всклокоченными головами... Сеня сидел на гранитном парапете и очень живописно курил. Медленно и плавно отводя руку от лица, подолгу задерживал дым во рту. Мы поболтали.

Оказалось, что они тут сотрясают основы нынешней власти. Они давным-давно, когда эти подонки (кивок в сторону Моссовета) еще по своим партсобраниям заседали, прежний идиотизм расшатывали на своих полуподпольных вернисажах; хорошо расшатывали, так что этим подонкам (кивок – туда же) власть сама в руки упала, а теперь эти подонки в порядке благодарности отбирают у художников их подвалы; им, подонкам, выгодней, чтоб в мастерских не картины писали, а торговали барахлом и водкой...

Ну, ясно: бородатая богема в очередной раз разыгрывает под патронажем Юрия Долгорукого вечную драму российской интеллигенции...

– Что за драма? – спросил Сеня.

О, этот спектакль у нас идет с огромным успехом с тех самых пор, как на Руси возникла словесность и прочие художества; называется он "За что боролись, на то и напоролись".

Больше мы не виделись.

Значит, за прошедшие годы совсем опустился и малюет уличные портреты. Жаль...

Разматывай эту жалость, белка, в обратном направлении; скачи от серых колонн Вахтанговского в сторону Агапова тупика, туда, где пыхтит заводик пищевых концентратов, отравляя запахами гнилого борща школьный двор; взберись по старому клену наверх, скакни на шершавый от голубиного помета карниз и загляни в окошко: видишь, дети рисуют, сидя за партами? Смотри; за второй партой сидит мальчик и пишет акварельное яблоко. Яблоко покоится на стуле, водруженном на учительский стол, – чтобы все дети ясно видели объект. Видят его все. Но положить на бумагу это восхитительно дышащую форму никому из них не дано; никому – кроме мальчика со второй парты; ах, как легко он пишет, и как точно! Пройдет время; он поступит в Строгановское училище, вы станете реже видеться; до тебя долетят слухи о каких-то эпатажных выходках мальчика: Измайловский парк, картины, погибающие под гусеницами бульдозеров; потом однажды он затащит тебя на "квартирную" выставку; старый дом, темная арка, шагом марш налево, угловой подъезд, – но в прокуренной комнате тебя неприятно поразит то движение вспять, какое чувствуется в самой технике исполнения его холстов; от твердой школы – к примитиву, от точной линии – к случайному, рассеянному мазку, от естественного цвета – к придуманному...