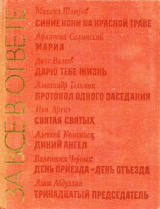

Текст книги "За все в ответе"

Автор книги: Валентин Черных

Соавторы: Александр Гельман,Ион Друцэ,Азат Абдуллин,Михаил Шатров,Алексей Коломиец,Афанасий Салынский,Диас Валеев

Жанр:

Драматургия

сообщить о нарушении

Текущая страница: 20 (всего у книги 30 страниц)

Г р у я (включив селектор). Антон Владимирович, поступило сообщение, что на центральной улице продается в магазинах птица, в обезображенном виде. Срочно выясните и доложите по селектору. Жду у аппарата.

К э л и н (восхищенно). Милое дело, когда у тебя такой вот телефон. Раз – и ты позвонил. Раз – и тебе позвонили.

Г р у я. Ты чего все время куда-то в сторону смотришь? У тебя фонарь, что ли, под левым глазом?

К э л и н. Небольшой такой синячок.

Г р у я. Где засветили! В милиции?

К э л и н (заносчиво). Гвардейцу невозможно фонарь засветить. Гвардеец может самое большее по неосторожности удариться о дверной косяк.

Г р у я. Ну да, я понимаю. Сам косяк, однако, где находится – в магазине, в гостинице, в милиции?

К э л и н (тихо). В милиции.

Заурчал селектор.

Г р у я. Слушаю.

Г о л о с п о м о щ н и к а. Михал Ильич, случай подтвердился. В городе получены три тонны обезображенной птицы из Салагурского мясокомбината.

Г р у я. Чем вызвана эта порча мясопродуктов?

Г о л о с п о м о щ н и к а. По нерадивости работников комбината в барабаны по очистке пера были запущены птицы, минуя убойный цех.

К э л и н (потрясенно). То есть живых уток запустили?!

Г о л о с п о м о щ н и к а. Директор комбината – Моронгуц Николай Антонович. Вызвать его?

Г р у я. Вызывать его не нужно, но отправьте туда комиссию из двух-трех инспекторов и, если материал окажется достаточным, подготовьте на Президиум. Спасибо. Выключаю. (Записывает что-то.)

К э л и н (грустно). Я свободен? Могу идти?

Г р у я. Можете идти. Заберите в милиции свой воробушек и катите домой. Если на поезд не успеете, катите на аэродром.

К э л и н (задумчиво). Боюсь, что и на самолет не успею, так что придется ехать автобусом. А если ехать автобусом, то самое милое дело – через Теленешти: оттуда рукой подать до Салагурского мясокомбината. Лично я в работу этих комиссий не верю. Я люблю своими глазами, своими руками…

Г р у я. Не приведи господь! Имей в виду: я в последний раз тебя выручаю, и если ты еще раз затеешь какую-нибудь драку…

К э л и н. Поеду туда непременно! Я должен увидеть своими глазами его лицо, потому что этот Моронгуц – вы знаете, кто он такой?!

Г р у я. Он плохой, безответственный работник…

К э л и н. Ну уж нет, извините… Он – фашист.

Г р у я. Не фашист, а двоеженец – я этого прохиндея знаю: у него две семьи. Одна – в Одессе, другая – здесь, в Кишиневе.

К э л и н. А разве кто-нибудь сказал, что у истинного фашиста должна быть только одна семья? Могут быть и две и три – это дела не меняет.

Г р у я. Слушай, я давно все собираюсь тебя спросить: тебе не надоело каждого встречного-поперечного обзывать? В семье не без урода – бывают и у нас жулики, воры, преступники, даже садисты попадаются, но называть их фашистами?!

К э л и н (после паузы). Извините, я это делаю, должно быть, автоматически, чтобы оживить прошлое, вернуть себе боевой дух…

Г р у я. Что-то слишком часто ты возвращаешь себе боевой дух. К тому же с каких-то пор ты прямо сошел с ума на этой домашней скотине – то у тебя лошади, то коровы, то птицы…

К э л и н. Домашний скот до сих пор остается у человека в рабстве, и я, как честный гвардеец, принял сторону угнетенных. Человек волен поступать со своей скотиной как ему вздумается, и ни в чем он так не проявляет свою низость, как в отношении к слабому и беззащитному животному. Я за расширение заповедников, но разве это справедливо, что любая косуля охраняется государством. Кинешь в нее палкой – и тебе дадут пять лет. И тут же, через дорогу, точно такая же коза блеет во дворе лесника, но она уже не охраняется законом и лесник волен поступать с ней как пожелает. И вот они с похмелья, оттого, что поссорились с любовницами или с соседями, запускают живых уток в барабаны. А между тем даже в Библии сказано: если ты по дороге встретишь отбившуюся от стада скотину врага своего, то не вымещай на ней свою злобу, а поймай и приведи хозяину, сказав при этом – вот ваша скотина. А если та скотина будет голодной или непоенной, ты сначала накорми, напои и только потом приведи к хозяину…

Г р у я. И ты хочешь сказать, что в нашем обществе, в отличие от римских провинций, в которых происходили события, описанные в Библии…

К э л и н. Я про Рим ничего не могу вам сказать, я там никогда не бывал, но я твердо знаю, что и убийство лошадей в Реутовской балке, и сдача коров на мясо перед самым отелом, и запуск живых уток в барабаны есть свидетельства самого что ни на есть оголтелого…

Г р у я (задыхаясь). Ты осмеливаешься произнести еще раз это слово…

К э л и н. Осмеливаюсь. И произнесу.

Г р у я. Вон из моего кабинета, отщепенец!!

К э л и н (ошарашенный). Извините, я, может, что не так…

Г р у я. Чтобы духу твоего тут больше не было!! (Достает из стола таблетки, запивает глотком воды.) Да, мы строим новый мир, и нам не сразу все дается. Да, мы иногда ступаем по живому и потом забываем вернуться и извиниться. Как говорится, лес рубят – щепки летят. Нас критикуют за бездуховность, за бесчеловечность, но это делают наши враги. И вдруг ты, мой старый, мой фронтовой товарищ…

К э л и н (отчужденно как-то). Извините меня, пожалуйста. Я как-то свыкся с мыслью, что мы друзья детства, школьные товарищи. Оба прошли войну, оба вернулись гвардии рядовыми… И совершенно упустил из виду, что война вон когда кончилась! За это время многие рядовые так рядовыми и остались, зато другие рядовые… Разрешите идти, товарищ член правительства?

Г р у я. Идите.

К э л и н неумело берет под козырек, кое-как делает налево кругом и удаляется.

После его ухода секретарша широко раскрывает обе половинки дверей, начинают входить иностранцы.

Груя стоит неподвижно у окна и долго смотрит на площадь, на арку Победы и на серый, облезлый купол собора.

Ива на берегу речки.

Г о л о с Г р у и. Ну хорошо, я понимаю, ты обиделся и все такое… Но скажи мне, пожалуйста, почему ты в таком случае… Ты слышишь меня, Кэлин? Эй, есть тут кто?

Г о л о с М а р и и. Никого нету. Осталась я одна.

Г о л о с Г р у и. Мария, сходи за Кэлином, мне надо с ним объясниться…

Г о л о с М а р и и (после большой паузы). Он говорит, что не может прийти.

Г о л о с Г р у и. Почему не может?

Г о л о с М а р и и. Говорит, что болен.

Г о л о с Г р у и. А что с ним такое?

Г о л о с М а р и и. Он говорит – разрыв сердца.

Г о л о с Г р у и. Пусть он голову не морочит, он понятия не имеет, что такое разрыв сердца. Пусть меня спросит, я вон всю жизнь мучаюсь с сердцем. Ну, если не хочет идти, сама узнай: почему он не вернулся на птицефабрику? Даже вещи не забрал оттуда.

Г о л о с М а р и и (после большой паузы). Говорит, что вынужден был уйти. Говорит – обстоятельства вынудили подать в отставку.

Г о л о с Г р у и. Но почему же, почему?! Ведь не на их же фабрике все это случилось, не он ответствен…

Г о л о с М а р и и (после долгой паузы). Он говорит, что живой человек ответствен за все живое, иначе все бессмысленно. Сама наша планета, говорит, если взять ее в целом…

Г о л о с Г р у и. Да при чем тут жизнь, при чем тут планета!! (После паузы.) Ты слушаешь еще меня, Мария?

Г о л о с М а р и и. Слушаю.

Г о л о с Г р у и. Узнай у него, почему не вернулся на фабрику.

Г о л о с М а р и и (после паузы). Он говорит, что, когда потолок дает осадку, должна хоть одна мышка взять на себя ответственность за эту осадку…

Овчарня в Карпатах. Огромная луна плывет над горами, светло, как среди бела дня. И мягкие скаты, и крутые обрывы, и ущелья таинственно плывут куда-то.

Растянувшись у потухшего костра, К э л и н мурлычет про себя какой-то мотив военного времени, а сонный С а н д у из последних сил отдает последние приказания.

С а н д у. Рота, слушай мою… (Зевает.) А что, не пора идти спать?

К э л и н. Ты иди ложись, тулуп там, а я еще пободрствую, пусть овечки отдохнут. Намаялись, бедняжки, лазая по горам. Они у нас степные, лазать по горам не привыкши.

С а н д у. Ну так давайте вместе – и мы отдохнем, и они себе пусть отдохнут.

К э л и н. Понимаешь, одним сном спит отара, когда пастух бодрствует и другим – когда и он уснул. Если пастух бодрствует, овечки спят как булыжники на мостовой – прямо не шелохнутся, зная, что их охраняют, что в случае чего их защитят. А если пастух уснул, отара спит уже тревожно, поминутно просыпаясь и вздрагивая от каждого шороха.

С а н д у. Нет, я больше не могу, мне хочется спать… Рота, слушай мою… (Зевает.) А что, не скучно вам сидеть вот так в одиночку по ночам?

К э л и н. Это не скука, это истинная жизнь! Посмотри сам – благодать-то какая кругом! Тишина, свежий воздух, ясное небо, зеленые горы – ведь это же бездна красоты! Ради этой красоты, ради этого покоя мы вынесли такие муки и лучшие из нас сложили свои головы.

С а н д у. Разве павшие на войне – это лучшая часть войск?

К э л и н. Конечно же, лучшая часть… В бою всегда лучшие падают первыми – в этом счастье для них и трагедия для оставшихся.

С а н д у. А у меня вот уже глаза слипаются, я уже слов не отлеплю друг от друга. (Уходит в хибару, но вдруг выныривает обратно.) Дядь Кэлин, а почему вы не переберетесь к нам? Ну какой вам смысл всю жизнь маяться – то перезимуете у одной, то у другой. Все же знают, что вы маму нашу, и только ее, любили, ради нее вы и к нам так хорошо относитесь…

К э л и н (несколько опешив). Дак, понимаешь, вопрос этот сложный, тут не все от меня зависит… Надо, чтобы и Мария сказала свое слово…

С а н д у. Ну что ты будешь делать – когда мы дома маму пилим, она говорит, что не только от нее это зависит, надо, мол, чтобы и вы сказали свое слово, а когда вам говорят…

К э л и н. Сказала она так?

С а н д у. И сколько раз она так говорила!

К э л и н (после большой паузы). Что ж, если к тому все идет, может, этой осенью я и в самом деле переберусь к вам…

С а н д у. А чего тянуть! Вон осень уже на исходе. Не завтра, так послезавтра польют дожди, и чего овечкам мокнуть тут на этих горах! Свободных земель поздней осенью у нас и дома полно! Давайте тихо перегонять отару, и пока доберемся…

К э л и н (задумчиво). Кто знает – может, ты и прав…

С а н д у. А то, если хотите, я завтра первым же автобусом махну домой. Маму ведь нужно предупредить, чтобы успела перемыть, прибрать, постирать. Замужество как-никак.

К э л и н. А и в самом деле – поезжай утречком…

С а н д у. И что мне маме с ваших слов передать?

К э л и н. А чего ей передавать! Она хорошая хозяйка, сама знает, что к чему. Скажи только, пусть ведер новых накупит – я страсть как люблю пить воду из нового цинкового ведра. Калачей румяных пусть напечет, и пусть нашьет как можно больше полотенец – у нее, помнится, было много льняного полотна, а уж из льняного полотна какие полотенца – одно загляденье…

С а н д у. Зачем так много полотенец?

К э л и н. А я, знаешь, после долгой и трудной осени люблю войти в дом так, чтобы всюду висели новые полотенца, а на столе стояла бы гора свежих, румяных калачей…

Кабинет в Доме правительства. Просторный зал, два стола – один рабочий, другой для совещаний. Г р у я стоит у огромного окна в той же неподвижности, в которой мы его оставили в предыдущей картине.

Большая приемная, в которой хозяйничает энергичная с е к р е т а р ш а, девушка в рыжем парике. Человек десять ждут приема, а телефоны разрываются. Секретарша едва успевает отвечать на звонки.

Д е в у ш к а в р ы ж е м п а р и к е. Слушаю вас… Нет, прием еще не начался, народу многовато… Да человек десять-пятнадцать… Что?.. Положите трубку, гражданка, и не беспокойте нас больше… Слушаю… Нет. Он у себя, но просил не беспокоить… Обязательно передам… Спасибо… Взаимно… О, опять эта женщина! Да что вы, в самом деле, с ума посходили? (Идет в кабинет.) Михал Ильич, какая-то психичка домогается вас все утро. Я уже собиралась позвонить в приемную, пусть свяжутся с узлом связи и выяснят, кто это нас беспокоит все время.

Г р у я (тихо, не отходя от окна). Если позвонит еще раз, соедините.

Д е в у ш к а в р ы ж е м п а р и к е. Вы себя плохо чувствуете? Может, вызвать врача?

Г р у я. Нет, не нужно. У меня аритмия, с самого утра сердце никак не настрою. Соедините, если женщина опять позвонит.

Д е в у ш к а в р ы ж е м п а р и к е. Хорошо. Должна, однако, вас предупредить, что она жуткая хамка. Она даже по имени-отчеству не хочет вас называть, а просто вопит в трубку: «Михай! Михай!»

Г р у я. Все равно соедините.

Д е в у ш к а в р ы ж е м п а р и к е. И даже если она позвонит во время приема?

Г р у я. Даже тогда.

Д е в у ш к а в р ы ж е м п а р и к е. Хотя вряд ли нужно будет так долго дожидаться. (Едва дошла до столика и взяла одну из трубок.) Во, сейчас я вас соединю.

Г р у я (сев за свой рабочий стол). Слушаю… Да, я у телефона. Кто говорит?.. Мария?.. Какая Мария?.. Святая – это что же, фамилия у вас такая?.. Ах, это наша Мария, ну как же, как же… Здравствуй, Мария… Ты давно в Кишиневе?.. Уже два дня? Почему же ты мне раньше не звонила?.. А что за срочные такие дела у тебя?.. Я тебе обязательно помогу, только говори медленно, не волнуйся… Ну хорошо, разрешение на перевозку, это я понял. Дальше… Разрешение на перевозку гроба?!. Откуда и куда перевезти? И потом, погоди, что значит – гроб? Чей гроб ты собираешься перевезти?.. Мария, милая, ты успокойся, не плачь, скажи мне по слогам, по буквам расскажи, что там у вас стряслось… (После долгой паузы, совершенно бесцветным голосом.) Да, теперь я понял. Приходи ко мне, Мария. Приходи прямо сейчас же… Как называется учреждение, в котором я работаю? Да как тебе сказать – Домом правительства называется… На какой оно улице находится? Да как тебе сказать – не на улице, а на площади стоит наше учреждение, на площади Победы. Номер тебе не нужен, подойдешь к милиционеру у главного входа, скажешь ему, что ты идешь ко мне, что я тебя жду, и он тебя направит… (Положив трубку, вызывает секретаршу.) Передайте там, что приема сегодня не будет.

Овчарня в Карпатах. Хмурый осенний день. Н е с к о л ь к о ч е л о в е к разбирают ветхую хибару пастуха, собирают его скромный скарб и перетаскивают вниз, где ждет машина. С а н д у задумчиво сгребает в кучку угли давно потухшего костра.

С а н д у (после большой паузы). Забыл вот спросить…

К о л х о з н и к. Что ты забыл у него спросить?

С а н д у. Забыл спросить: а когда гибнет гвардии рядовой, то как же после этого его семья?

К о л х о з н и к. А что – семья гвардии рядового? Поплачет, устроит небольшие поминки, сожмется комочком над своим горем да так и потопает с ним по белу свету. Потому что солнце по-прежнему всходит и заходит, как для гвардии рядовых, так и для гвардии генералов…

Дом правительства. Приемная опустела. Д е в у ш к а в р ы ж е м п а р и к е мечется, встревоженная, растерянная, а в кабинете Груи стоит надломленная горем М а р и я. Стоит, плачет и не может слова вымолвить.

Г р у я. Мария, скажи мне, что это неправда. Скажи, что это ты нарочно придумала, чтобы меня наказать…

М а р и я (вдруг косо на него посмотрела и овладела собой совершенно). Нет, это правда. Я сама опускала его в могилу и этими вот руками бросила первый ком глины на крышку его гроба.

Заурчал селектор. Груя его выключил, затем долго и устало бродит по кабинету.

Г р у я. Когда это случилось?

М а р и я. Кто знает, пастухи – народ одинокий, такая у них работа. Видели, может, овечки, когда он скончался, но овечки молчат…

Г р у я. И где это случилось?

М а р и я. Тоже наверняка ничего не могу сказать. То есть знаю, что в Карпатах, место это я сама видела, но как та гора называется, не знаю. Кажется, Полонина.

Г р у я. И как это случилось?

М а р и я. Кто знает… Говорят, умер во сне, от разрыва сердца, но истинную правду опять-таки знают одни овечки…

Г р у я. А разве там врачи…

М а р и я. Что могут врачи после двух недель… Там, правда, на той верхотуре все время дуют ветры, но дни стояли жаркие…

Г р у я. Мария, это для меня такое же большое горе, как и для тебя, поэтому прошу тебя, расскажи мне все подробно.

М а р и я (усаживаясь). О господи, хоть бы гроб побыстрее перевезти. Говорят, придется ехать в Киев, потому что Карпаты – это уже другая республика.

Г р у я. Да не думай ты все время об этом… Расскажи мне все, начиная с того самого дня, когда вот ты жила, ничего такого не ведая, и вдруг…

М а р и я. А и вправду так было! Мы только что начали в тот день уборку сахарной свеклы. Сидим себе всем звеном, чистим сахарную свеклу от ботвы, и вдруг вижу я, как по чистому полю идет мой Санду. У меня прямо сердце екнуло. Они должны были вдвоем и с отарой вернуться, но вот он возвращается почему-то один… Прямо камнем сердце прищемило.

Г р у я. Так. Потом…

М а р и я. Потом, вечером, сын говорит: и все-таки дядя Кэлин на тебе женится. Это я устроил. То есть, говорит, не то что женится, но с будущей недели, как вернется, будет жить у нас. Мы, говорит, с ним столковались. Я как-то вскипела прямо и говорю: он, старый индюк, не может сам со мной поговорить и посылает детей свататься?! И тут сын прямо ошарашил меня: ты не спеши, говорит, он вот еще что наказал… И заговорил про новые ведра, про румяные калачи да про чистые льняные полотенца… У меня прямо все перед глазами затуманилось – сын молодой еще, ему и невдомек, когда и зачем нужны человеку цинковые ведра, полотенца и теплые калачи, но мы-то с тобой знаем, что это пища, которую готовят усопшему для той, загробной жизни…

Женщина тихо и безутешно, как ребенок, плачет. Груя налил ей в стакан воды и долго дожидается, когда она придет в себя.

Г р у я. Соберись с силами, Мария. Мне очень важно знать все до конца, ибо, как говорил один западный писатель, кто знает, по ком звонят колокола. Оплакивая других, мы, может быть, тем временем оплакиваем самих себя…

М а р и я (передохнув). Ну, побежала я в колхоз, говорю им: так, мол, и так, боюсь, что скончался Кэлин там в Карпатах, дайте срочно машину, я поеду за ним, а они давай надо мной смеяться. Что ты, говорят, он там на свежей брынзе так разгулялся, что гуцулки век будут помнить и благодарить нашего гвардейца. А машины, говорят, нету, началась вывозка свеклы, откуда, говорят, мы тебе машину возьмем… Ушла я из правления, но хожу сама не своя, вою днем, вою ночью, и бедный парень, видя, как я убиваюсь, говорит: чего время тянуть! Сядем давай в поезд, а там – автобусом, а там – пешочком…

Мария опять умолкла. Груя налил ей воды, но она не взяла стакан.

Пить не хочу. Глоток свежего воздуха хочу. Тут у вас, кажется, и форточек нету, эти огромные окна – они разве не открываются?!

Г р у я. Нет. У нас, понимаешь, кондишн…

М а р и я. Это что такое?

Г р у я. Ну, понимаешь, это такая штука, когда по идее должен быть все время свежий воздух, а его все время нету.

М а р и я. Ну, тогда извините. Я просто так посижу немного молча, пока не уговорю себя, что я сильная, что я все смогу.

Г р у я. Ну пожалуйста, уговори себя, что ты сильная, что ты все сможешь… (Садится за стол, пишет что-то, вызывает секретаршу.) Галочка, свяжитесь с Художественным фондом. Я видел у них на днях заготовку пятиметрового обелиска из серого мрамора. Не знаю, для кого они его там готовили, но передайте, пусть выгравируют на нем вот этот текст.

Д е в у ш к а в р ы ж е м п а р и к е. Может, мне лучше сделать на машинке, чтобы они чего там не напутали?

Г р у я. Сделайте на машинке, если вам не трудно.

С е к р е т а р ш а уходит.

М а р и я. Ну, я, кажется, теперь смогу досказать… Только, если можно, пусть эта девушка сюда не заходит, пока я не кончу.

Г р у я (идет и защелкивает дверь). Она не будет заходить, пока ты не кончишь.

Женщина мучительно долго собирается с силами.

М а р и я. Ну вот, так на чем я остановилась… Да, поехали мы вдвоем с сыном… Два дня пролазили по горам – его нет как нет. Вещи валялись на овчарне: и пиджак с двумя медалями, который он носил по праздникам, и хромовые сапоги, и маленький тот приемничек – все было на месте, но ни Кэлина, ни овец… прямо как сквозь землю провалились. Уже и гуцульские пастухи принялись нам помогать, и старую собаку-ищейку нашли – без той собаки, мы, верно, до сих пор бы его искали. А собака понюхала его пиджак и так понеслась, что мы еле за ней поспевали. Сначала овец нашли. На самой верхотуре была такая поляночка, и овечки лежали на той поляночке кружочком, все двести, бочок к бочку, голова к головке, точно кто их нарочно уложил, а вокруг земля была так выпасена, что даже корешков от травинок не осталось. Выели все, но не вставали, точно у всех двухсот ноги отнялись.

Г р у я. Да что ты мне все про овец – ты мне про Кэлина расскажи!

М а р и я. Как же можно рассказать про Кэлина, не рассказывая про овечек, если он лежал там же с овечками, в самой их середке. Лежал на пустом мешке – должно быть, днем прилег отдохнуть и умер во сне, а овечки не знали, что он умер. Им казалось, что он спит, и, собравшись вокруг него, с неделю прождали, когда он проснется и погонит их по горам. А он уже давно окоченел.

Телефон долго урчит. Груя не откликается на его сигналы, и входит с е к р е т а р ш а.

Д е в у ш к а в р ы ж е м п а р и к е. Москва просит.

Г р у я. Кто именно? Москва большая. Около десяти миллионов.

Д е в у ш к а в р ы ж е м п а р и к е. По голосу это как будто помощник Василия Антоновича.

Г р у я. Скажите, что я не в состоянии с ним говорить.

Д е в у ш к а в р ы ж е м п а р и к е. То есть… Сказать, что вас нету?

Г р у я. Нет, зачем же говорить неправду! Скажите, что он здесь, но теперь, в данную минуту, по личным мотивам не в состоянии с вами говорить по телефону.

С е к р е т а р ш а уходит.

М а р и я (удивленно). А как же она вошла, после того как вы закрыли двери?

Г р у я. Я забыл, что и у нее есть ключ от кабинета…

М а р и я. А ты не смог бы отобрать у ней?

Г р у я. Нет. У кого-нибудь да должен быть еще один ключ. Вечны только должности, которые мы занимаем, а люди ведь не вечны.

М а р и я. В молодости эти секретарши как-то побаивались тебя, а теперь, я вижу, совсем обнаглели…

Г р у я. Что ж тут удивительного…

Опять входит с е к р е т а р ш а.

Д е в у ш к а в р ы ж е м п а р и к е. Михал Ильич! Художественный фонд хочет узнать, где будет установлен обелиск и кто будет за него платить.

Г р у я. Установлен он будет, как я там и написал, на могиле гвардии рядового, а стоимость его оплатит Родина.

М а р и я (после ухода секретарши). Он что, в самом деле так красив, тот мрамор?

Г р у я. Очень красив. Пепельный, с белыми прожилками. Таких памятников наше сельское кладбище еще не видало за всю свою многовековую историю.

М а р и я. А можно, чтобы и мне вырыли могилу там же, рядышком?

Г р у я. Что ты, Мария!

М а р и я (растерянно). Разве нельзя подобрать место так, чтобы сразу было для двух могилок?

Г р у я. Да не в том дело, но, понимаешь, ты…

М а р и я (в отчаянии). Но должны же мы хоть там, в земле, быть рядом! Мы, право же, любили друг друга, весь мир – свидетель тому.

Г р у я. Да нет же, Мария… Тебе нельзя потому, что ты живая еще, теплая, мыслящая, борющаяся, тебе еще жить да жить…

Входит с е к р е т а р ш а.

Д е в у ш к а в р ы ж е м п а р и к е. Москва просит.

Г р у я. Кто именно?

Д е в у ш к а в р ы ж е м п а р и к е. Сам Василий Антонович.

Г р у я (берет трубку). Слушаю… А, здравствуйте, Василий Антонович. Добрый день… Телеграмму получил еще вчера вечером, но, как видите, я еще не в самолете и даже зубную щетку не закинул в портфель, чтобы отправиться в путь-дорогу… Что меня заставляет так долго раздумывать над зубной щеткой?.. Видите ли, причин слишком много для того, чтобы они могли выглядеть еще и вразумительными. Главная же из них та, что у меня большое горе – умер старый друг, и я еду хоронить его… Нет, он в нашей системе не работал, и должность его была самая маленькая. Попросту говоря, он был рядовым колхозником, но это один из тех старых друзей, к которому нужно ехать на похороны, чтобы сохранить чувство уважения к самому себе… Кстати, о бренности мира и суете сует… Помнится, еще весной вы как-то высказали мысль: а не засиделся ли я на своем нынешнем месте? По наивности я подумал было, что это шутка, скрывающая за собой возможное повышение, и только сегодня я понял, сколько суровой правды было в тех ваших словах… И, поняв, решил предпринять все возможное, дабы не задерживать собой вечное движение вперед, как это именовалось у Маркса. Молодым везде у нас дорога – это, как я понимаю, не только строчка из песни… О, разумеется, я сначала переговорю со своим начальством, все будет сделано с соблюдением всех установленных правил, но, как бы в дальнейшем ни сложились мои дела, я уже сегодня считаю себя обязанным поблагодарить вас за то, что в трудные минуты жизни находил у вас взаимопонимание и поддержку… Что-что?.. Нет, большие глупости мне уже не по плечу, а малые не в счет. До свидания.

Д е в у ш к а в р ы ж е м п а р и к е. Художественный фонд спрашивает: «Родина» – это что такое? Артель, колхоз или организация какая?

Г р у я. При чем тут артель, при чем тут колхоз! Родина – это организация, и передайте им, что ради этой организации во второй мировой войне двадцать с лишним миллионов сложили свои головы!

Глубокая осень. Берег, на котором еще недавно стояла Ива. С а н д у и Г р у я.

С а н д у. Давайте присядем. Мы слишком много ходим. Доктор говорил, что через каждые сто, максимум двести метров…

Г р у я. Тут прошло мое детство, и ему нет дела до того, что говорят доктора…

С а н д у (грустно). Несправедливо это как-то… Была Ива, и нету вот Ивы…

Г р у я. Почему – несправедливо? Это логично. Одни Ивы стареют, сохнут, другие встают на их место. Была бы только речка – Ивы падки до речной влаги…

С а н д у. А вдруг и речки не станет?

Г р у я. Куда она денется! Река может изменить русло, может уйти вглубь, может замелеть или разлиться, но исчезнуть совсем она не может, потому что вода, и воздух, и солнце – это же наша святая святых!

З а н а в е с.

1974