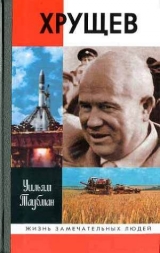

Текст книги "Хрущев"

Автор книги: Уильям Таубман

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 50 (всего у книги 69 страниц)

Некоторые неортодоксальные художники поверили, что их «еретическое» искусство наконец-то признано властью. Борис Жутовский и другие всю ночь без отдыха развешивали в зале свои полотна и расставляли скульптуры. Скульптора Эрнста Неизвестного обуревали сомнения: он обратил внимание на важную деталь, которой не заметили другие, – ни одна из работ не получила обязательного предварительного одобрения партийных органов. Неизвестный подозревал провокацию – и, как вскоре выяснилось, был прав 46. Глава Союза художников Владимир Серов и секретарь ЦК Леонид Ильичев уже «подготовили» Хрущева должным образом, сообщив ему, что некоторые художники дают своим работам аллегорические, высмеивающие его названия: «Иван-дурак на троне», «Кукурузник», «Болтун». Позднее Жутовский слышал, как Серов говорил коллеге: «Отлично мы все придумали! Все прошло великолепно!» 47

Неизвестно, что в точности наговорили Хрущеву консервативные чиновники от искусства: однако они убедили его посетить выставку. Перед тем как он появился с большой свитой, чиновники выстроили художников в два ряда для встречи с ним, причем в первый ряд поставили людей с ярко выраженными еврейскими чертами. Хрущев вошел, обвел взглядом зал – и выражение его лица (этот момент запечатлен на кинопленке) начало меняться: от усталости – к любопытству, от любопытства – к недоумению и неуверенности в себе, от неуверенности – к раздражению, от раздражения – к ярости. Художники зааплодировали Хрущеву, однако он заставил их потрясенно замолчать первыми же своими словами: «Дерьмо собачье!.. Осел хвостом мажет лучше!» 48Затем он набросился на одного молодого художника: «Ты же с виду хороший парень, как ты можешь такое рисовать? Снять бы с тебя штаны да всыпать крапивой, пока не поймешь свои ошибки. Как не стыдно! Ты пидарасили нормальный мужик? Хочешь уехать? Пожалуйста, мы сами тебя проводим до границы… Мы тебя можем отправить лес валить, пока не вернешь государству все, что оно на тебя потратило. Народ и правительство столько с тобой возились – а ты им платишь таким дерьмом!» 49

«Кто все это устроил?!» – громовым голосом поинтересовался Хрущев. Вперед вытолкнули Белютина вместе с Неизвестным – широкоплечим, кряжистым человеком, в прошлом парашютистом-десантником. Этого богатыря Хрущев тоже обвинил в нетрадиционной сексуальной ориентации. Повернувшись к министру культуры Екатерине Фурцевой (единственной женщине в свите Хрущева), Неизвестный извинился перед ней за то, что вынужден сейчас сказать, а затем рявкнул: «Никита Сергеевич, дайте мне сейчас девушку, и я вам докажу, какой я гомосексуалист!»

После такого пришлось замолчать даже Хрущеву. По крайней мере, на несколько секунд. Пока Неизвестный не попытался объяснить премьеру, что его помощники играют на его невежестве в вопросах искусства. Это вывело Хрущева из себя: «Был я шахтером – не понимал, был я политработником – не понимал, был я тем – не понимал. Ну вот сейчас я глава партии и премьер и все не понимаю?! Для кого же вы работаете?» 50

К счастью для потомства (но не для репутации Хрущева), свидетелям удалось буквально записать следующие его реплики: «Дмитрий Степанович Полянский [член Президиума] рассказывал мне пару дней назад: когда дочь у него выходила замуж, ей на свадьбу подарили картину. Якобы был изображен лимон. Так вот, вместо лимона там было какое-то месиво из желтых линий: выглядело, извините меня, как будто ребенок, когда мать отвернулась, сделал свои дела на холст, а потом растер рукой.

Не люблю джаз. У меня от него колики начинаются… Или возьмите эти новомодные танцы. Они же совершенно неприличные! Танцоры вертят, извините за выражение, определенной частью тела. Это же непристойно! Мне Коган однажды сказал: „Я двадцать лет женат и до сих пор не подозревал, что этоназывается фокстрот!..“

Пусть рисует, пусть продает, если кому-то это нравится, – но нам такие картины не нужны. Неужели, вы думаете, мы потащим эту мазню с собой в коммунизм?

Кто нарисовал вот это? Я хочу с ним поговорить. Ну и зачем нужна такая картина? Унитаз ею закрывать?

Голландские мастера писали по-другому. На их картины можно смотреть через увеличительное стекло – и все равно восхищаться. А от ваших картин блевать хочется, извините за такое выражение!» 51

После выступления Хрущева в Манеже на важные посты в области культуры были возвращены несколько известных сталинистов. Ободренные консерваторы стремились закрепить успех. Однако либералы не сдавались без боя: семнадцать ведущих интеллектуалов (в том числе двое лауреатов Нобелевской премии, писатели Эренбург, Чуковский и Симонов, композитор Шостакович и кинорежиссер Ромм) обратились к Хрущеву с просьбой «прекратить откат в области искусства к прошлым методам, глубоко чуждым духу нашего времени» 52.

Такова была ситуация 17 декабря, когда во Дворце культуры на Ленинских горах, неподалеку от резиденции Хрущева, собрались четыреста специально приглашенных гостей. Либеральные писатели и художники надеялись, что гнев Хрущева остыл, и то, что они увидели в коридоре здания, подогрело их надежды. На стенах рядом с соцреалистическими полотнами висели абстракционистские картины того же типа, что и на злополучной выставке. Главный зал украшали скульптуры в том же стиле, в том числе и работы Неизвестного. Столы ломились от яств и напитков; вокруг сновали официантки в белых передничках 53.

Хрущев и в самом деле хотел помириться с интеллигенцией. 15 декабря он приказал Черноуцану подготовить для этого собрания две речи. Одну, «в таком же резком тоне, что и у них», он поручил Ильичеву, вторую, умиротворительную, намеревался произнести сам. Да и на самом собрании он поднял тост за Солженицына (тоже здесь присутствовавшего), что недвусмысленно свидетельствовало о его добрых намерениях 54. Характерно и то, что в перерыве между банкетом и речами Хрущев встал в общую очередь в туалет, чем поверг впереди стоявших в замешательство: они не понимали, «что делать? Уступить место? Вроде подхалимаж. Не уступить – тоже неловко». Слышались возгласы: «Проходите, Никита Сергеевич, пожалуйста, Никита Сергеевич, проходите!» – но Хрущев скромно отвечал: «Да нет, что вы, что вы, я постою» 55.

Однако послеобеденная речь Хрущева – если ее вообще можно назвать «речью» – отнюдь не носила примирительного характера. Говорил он не меньше двух часов, затем постоянно перебивал говоривших, а в конце собрания снова завладел микрофоном. По рассказу Неизвестного, сидевшего у самого стола президиума, перед Хрущевым лежал текст – однако тот, ни разу в него не заглянув, экспромтом выдал такое, отчего не только у интеллигентов глаза полезли на лоб, но и на лицах многое повидавших членов Президиума отразился нескрываемый ужас 56.

При входе в зал Хрущев дружески помахал Неизвестному рукой; однако теперь именно скульптор стал мишенью жестокой атаки. «Что это – лошадь или корова? – спрашивал Хрущев, указывая на его работу. – Ясно одно: это издевательство над благородным животным». И далее: «Чтобы так смотреть на женщину, надо быть педерастом. А мы за это сажаем на десять лет» 57.

От Михаила Ромма, сидевшего поблизости и внимательно наблюдавшего за Хрущевым, не укрылось, что тот изо всех сил старается «соответствовать ситуации». «Трудно ему было необыкновенно. Поразила меня старательность, с которой он разговаривал об искусстве, ничего в нем не понимая, то есть ну ничего решительно. И так он старался объяснить, что такое красиво и что некрасиво, что такое понятно для народа и непонятно для народа. И что такое художник, который стремится к „коммунизьму“, и художник, который не помогает „коммунизьму“» 58.

Но, как ни старался Хрущев держаться на высоте, скоро он съехал к излюбленным туалетным метафорам. «Ваше искусство похоже вот на что: вот если бы человек забрался в уборную, залез внутрь стульчака и оттуда, из стульчака, взирал бы на то, что над ним, ежели на стульчак кто-то сядет… И вот ваша позиция, товарищ Неизвестный, вы в стульчаке сидите!»

Можно предположить, что двигало Хрущевым. «Считаете меня хамом? – как бы говорил он слушателям. – Да вы настоящего хамства еще не слышали! Думаете, вы умнее меня? Так я, дурак необразованный, сейчас вас сконфужу!» В глубине души, возможно, он понимал, что несправедлив к художникам и что гневные упреки разумнее было бы обратить к себе самому. Не было ли во всем этом представлении подсознательной саморазоблачительной тенденции, стремления, не щадя себя, «показать свое истинное лицо»? Не случайно по крайней мере один из слушателей Хрущева, художник Жутовский, наряду с шоком и отвращением испытывал к нему жалость.

На смешанные и противоречивые чувства, владевшие Хрущевым, указывает и то, что в своей речи он прошелся по ключевым эпизодам своей биографии. Сперва на сцену явился старый юзовский приятель Пантелей Махиня, шахтер и поэт-самоучка. С Махини Хрущев почему-то перешел на евреев, причем торжественно заверил слушателей, что никогда в жизни не был антисемитом. Затем долго говорил о Сталине, причем озвучил мысль, которую никогда не осмелились бы высказать ему в лицо собравшиеся в зале либералы: «Вот смотрите вы на меня сейчас и думаете: „А ведь ты, Хрущев, и есть первый сталинист!“» Явился на сцену даже Пиня, герой прочитанного Хрущевым в детстве рассказа – тихий сапожник, героически возглавивший побег политзаключенных. «Раз уж мне лезть первым, я буду командовать: ты делай то-то, ты – то-то, то-то, – и стал над ними начальником. Так вот, я – маленький Пиня, и теперь я вами командую!» Самое удивительное, что, если следовать этой аналогии, роль тюремщиков, от которых бежал Пиня, сейчас выполняли… те самые интеллигенты, которых так жестоко распекал Хрущев 59.

Хамство Хрущева встретило некоторое сопротивление. Когда он проворчал, что «горбатого могила исправит», Евгений Евтушенко выкрикнул с места: «Никита Сергеевич, прошло время, когда ошибки исправляла могила!» 60Некоторое пассивное сопротивление продолжалось и после этого выступления. Когда Ильичев пригласил 140 писателей и деятелей искусства в ЦК, многие под разными предлогами отказались прийти. Михаил Ромм сказался больным, а затем написал в ЦК письмо, в котором отстаивал свои взгляды, уже подвергшиеся критике 61.

Новый скандал разразился 7 марта 1963 года. На сей раз ареной стал Свердловский зал в Кремле – величественное помещение с белоснежными колоннами и высоким синим куполом. Здесь собралось более шестисот человек: помимо писателей, художников и артистов, присутствовали партийные и комсомольские функционеры, а также специалисты по идеологии и пропаганде, съехавшиеся со всей страны. На этот раз банкета не было: слушатели чинно сидели рядами перед сценой, на которой располагался президиум 62.

С самого начала встречи присутствующих поразил резкий контраст между Хрущевым и его подчиненными. Брежнев, Суслов и прочие сидели неподвижно, с каменными лицами; Никита Сергеевич, казалось, с трудом мог усидеть на месте, в любой момент готовый взорваться.

Общение власти с интеллигенцией продолжалось два дня. Поначалу Хрущев старался держаться спокойно и гостеприимно. Он извинился за отсутствие накрытых столов, но пообещал гостям, что в перерывах будет работать буфет, и добавил: «Так что, пожалуйста, угощайтесь». Он похвалил Солженицына и Твардовского и заметил, что сталинские лауреаты, хоть и не были чистыми «лакировщиками», все же, конечно, немало «приукрашивали» действительность. «Мы и сейчас думаем, что Сталин был предан коммунизму», – заметил он; однако «в последние годы жизни Сталин был тяжело больным человеком, страдал подозрительностью и манией преследования» 63.

Как и в декабре, помощники подготовили для Хрущева взвешенную и умеренную речь – и, как и в декабре, он «не взял оттуда ни слова» 64. Поприветствовав гостей, он сделал такое объявление: «Добровольные осведомители иностранных агентств, прошу покинуть зал». И уточнил: речь идет о «холуях буржуазной прессы», передавших иностранным корреспондентам содержание его декабрьской речи, результатом чего стали нелестные материалы в органах западной печати. «Я понимаю, вам неудобно так сразу встать и объявиться; так вы во время перерыва, пока мы все тут в буфет пойдем, вы под видом того, что вам в уборную нужно, так проскользните и смойтесь, чтобы вас тут не было, понятно?» 65

Во время встречи Михаил Ромм осмелился выступить в защиту фильма Марлена Хуциева «Застава Ильича», вызвавшего горячие споры и неприятие консерваторов. Юный герой фильма видит во сне своего отца, погибшего во время войны, и спрашивает у него, как ему жить. «Сколько тебе лет?» – спрашивает отец. И, услышав, что сыну двадцать два, отвечает: «А мне – всего двадцать», – и исчезает. Смысл этой сцены, объяснил Ромм, в том, что юноша должен жить своим умом, как его отец, который в его возрасте уже сражался и погиб за Родину.

– Не-ет, нет-нет-нет, – запротестовал Хрущев. – Это вы неправильно трактуете, товарищ Ромм, неправильно трактуете. Тут совсем другой смысл… Даже кошка не бросит котенка, а он в трудную минуту сына бросает. Вот какой смысл.

Быть может, в этот момент Хрущеву вспомнился собственный отец – или собственный сын? Ромм попытался защитить свою точку зрения, но Хрущев обиженно перебил его:

– Что я, не человек? Свое мнение не могу высказать? 66

Еще более экстравагантный диалог произошел после того, как старая приятельница Хрущева Ванда Василевская пожаловалась на двух писателей, осмелившихся в интервью польской газете с похвалой отозваться о Пастернаке. Вначале она их не назвала, но Хрущев потребовал огласить имена. Это оказались Андрей Вознесенский и Василий Аксенов. В зале раздались крики: «Позор!»; послышались требования, чтобы «преступники» показались народу. На сцену поднялся Вознесенский. Свое выступление он начал с цитаты из Маяковского – но не успел прочесть и двух строк, как его прервали возгласы из президиума:

– Клевета!.. Клеветник!.. Что вы тут делаете?.. Смотрите на советскую власть из туалета!.. Не нравится здесь, так катитесь к такой-то матери… Мы вас не держим… Вам нравится там, за границей, у вас есть покровители – катитесь туда! Получайте паспорт, в две минуты мы вам оформим. Громыко здесь? Здесь. Оформляйте ему паспорт, пусть катится отсюда! 67

Выступающие на сцене стояли к президиуму спиной, и Вознесенский не сразу понял, кто кричит. Когда он обернулся, ему показалось, что Хрущев «не в своем уме»: он орал, «вращая глазами и брызгая слюной, как в истерическом припадке» 68. Вознесенский пытался продолжать, но Хрущев не давал ему сказать ни слова. Когда Вознесенский начал декламировать свое стихотворение о Ленине, Хрущев снова взорвался:

– Ничего не годится, не годится никуда. Не умеете вы и не знаете ничего! Вот что я вам скажу. Сколько у нас в Советском Союзе рождается ежегодно людей? Три с половиной миллиона. Так вот, пока вы, товарищ Вознесенский, не поймете, что вы – ничто, вы только один из этих трех с половиной миллионов, ничего из вас не выйдет. Вы это себе на носу зарубите: вы – ничто! 69– И добавил: – Вам поможет только скромность. Вскружили голову. Родился принцем. В двадцать девять лет я был ответственным, а вы безответственный! 70

В середине этой инвективы Хрущев вдруг прервался и начал тыкать пальцем куда-то в задние ряды. Ему показалось, что он узнал Аксенова.

– Эй, вы! Вон вы, агент [с ударением на первом, слоге]! Вот тот тип в красном свитере и в очках. Да не вы – он!

Это был не Аксенов. Хрущев указывал на художника Иллариона Голицына, добропорядочного и благонамеренного реалиста.

– Так это вы – Аксенов! – кричал Хрущев. – Я знаю, что вы делаете – мстите нам за смерть своего отца!

Хрущев думал, что отец Аксенова погиб в сталинских чистках. Родители Аксенова действительно провели много лет в лагерях, но оба остались живы: его мать, Евгения Гинзбург, впоследствии рассказала о пережитом в знаменитой книге «Крутой маршрут».

– Нет, я не Аксенов, – возразил Голицын.

– Как не Аксенов? – проворчал Хрущев. – Кто вы?

– Я… Я – Голицын!

– Что, князь Голицын?

– Да нет, я не князь, я… я – художник Голицын, я… художник-график… я реалист, Никита Сергеевич, хотите, у меня вот тут есть с собой работы, я могу показать…

– Не надо! Ну, говорите.

– А что говорить?

– Как – что? Вы же вышли, говорите!

– Я не знаю, что говорить… я… не собирался говорить.

– Но вы понимаете, почему вас вызвали?

– Да… я не понимаю…

– Как – не понимаете? Подумайте..

– Может быть, потому, что я стихотворению товарища Вознесенского аплодировал?

– Нет, – отрезал Хрущев.

– Не знаю.

– Подумайте и поймете, – повторил Хрущев.

– Никита Сергеевич, – пробормотал совершенно потерявшийся Голицын, – можно мне работать?

– Можно, – великодушно разрешил первый секретарь ЦК КПСС 71.

По залу пронесся истерический смех. Пробормотав что-то в адрес людей, которые и одеваться прилично не умеют, и аплодируют не вовремя, Хрущев отпустил «лже-Аксенова» и начал новый абсурдистский диалог, уже с настоящим Аксеновым.

– Вам что, не нравится советская власть?

– Да нет, – отвечал Аксенов. – Я стараюсь писать правду, то, что думаю.

– Вы нам мстите за отца, верно? Поэтому вы клевещете на нас. Что ж, он погиб, мы о нем скорбим.

– Мой отец жив.

– Как это жив? Как это жив?

– Мои родители были репрессированы при Сталине, но после XX съезда реабилитированы. Мы связываем это событие с вашим именем 72.

Эти слова натолкнули Хрущева на еще одну излюбленную и болезненную тему – собственную роль при Сталине. В своей пространной речи он, противореча самому себе, объяснил, что, во-первых, ничего не знал о репрессиях; во-вторых, знал, но, как и все, молчал из страха перед Сталиным; а в-третьих, молчать все же не мог… 73Речь его становилась все более путаной, производила впечатление бессвязного бреда. Михаилу Ромму показалось, что Хрущева «подогревали» напитки, которые ставил перед ним каждые десять минут молчаливый помощник и которые Хрущев опрокидывал в себя одним глотком. С тяжким недоумением слушали своего былого кумира либеральные интеллигенты; и даже на лицах консерваторов, у которых были все основания для радости, отражались нескрываемое отвращение и презрение к Хрущеву.

Весной – летом 1963 года Хрущев несколько приободрился. Причиной душевного подъема стало прежде всего примирение с Фиделем Кастро. Однако даже в присутствии Кастро Хрущеву не удавалось скрывать резкие «скачки» настроения, свидетельствовавшие о глубоком душевном неблагополучии.

В январе 1963 года советский лидер, желая восстановить добрые отношения с Кубой, направил Кастро письмо на двадцати семи страницах, в котором приглашал его в СССР. Фидель не сразу принял приглашение, но, прибыв в Москву 25 апреля, пробыл в Советском Союзе полтора месяца и объехал полстраны, от Мурманска до Средней Азии. По воспоминаниям Николая Леонова, офицера КГБ, переводчика у высокого гостя, официальные переговоры Кастро с советским руководством занимали незначительную часть в программе по сравнению с митингами, застольями, осмотром достопримечательностей и неформальными беседами. Хрущев организовал для гостя торжественный прием на Красной площади и парадный автопробег по Москве. Руководители почти все время проводили вместе – в особняке Хрущева на Ленинских горах, на подмосковной даче, в охотничьем заказнике Завидово, примерно в ста километрах от столицы. Сохранилось множество фотографий, на которых Кастро позирует рядом с Хрущевым и членами его семьи, а также снимков Хрущева и его родных, сделанных самим Кастро.

Чтобы сгладить напряжение в отношениях, вызванное Карибским кризисом, Хрущев был готов на все. Кастро хочет увидеть ракетные базы, запретные даже для иностранных коммунистов? Пожалуйста! Орден Ленина для высокого гостя? Носите на здоровье! Во время переговоров о военной помощи Кубе при упоминании о числе единиц поставляемой техники Хрущев приказывал Малиновскому: «Добавьте от меня лично еще один». Получив список вооружений, отправляемых на Кубу, члены Генерального штаба были немало удивлены хаотичному набору танков, артиллерии и других видов оружия 74.

Первого мая Кастро вместе с советскими руководителями наблюдал с трибуны Мавзолея за праздничной демонстрацией. Затем последовал роскошный обед в Кремле – и во время обеда, на глазах у перепуганных коллег, Хрущев начал вдруг на повышенных тонах спор о том, кто с кем не проконсультировался во время Карибского кризиса. В самый разгар перепалки Леонов опрокинул бутылку, облив коньяком трезвенника Суслова. Это позволило Хрущеву смягчить напряжение, заметив, что «у нас посуда бьется только к счастью».

В Завидове, после охоты на кабанов, двое лидеров уединились в охотничьем домике на острове, чтобы просмотреть переписку Хрущева с Кеннеди во время недавнего кризиса. «Читайте вслух, – приказал Хрущев Леонову – единственному, кто при этом присутствовал. – Переведите для Фиделя все от начала до конца». Через несколько часов Хрущев спросил Кастро: «Вы удовлетворены?» Кастро ответил: «Да», – и больше к этому вопросу не возвращался 75.

Хрущев делился с Кастро своими соображениями по всевозможным вопросам: о причинах советско-китайского конфликта (которые и для самого Хрущева оставались «неясны»), о советско-албанском конфликте (в котором оказался виноват Сталин, «в последние годы жизни уже душевнобольной человек») и даже о роковых чертах собственной страны: «Вот ты думаешь небось, что я, первый секретарь, могу что-нибудь изменить в этом государстве. Черта с два! Какие бы реформы я ни предлагал и ни проводил, в основе своей все остается по-прежнему. Россия – как кадушка с тестом: сунешь в нее руку до самого дна – и вроде ты хозяин положения, а вынешь – и останется едва заметная ямка, да и та на глазах затянется, и останется ноздреватая рыхлая масса» 76.

Чтобы править в России, надо быть безжалостным. «И через сорок лет после Октябрьской революции нам пришлось применять силу» в Тбилиси и в Новочеркасске. Он советовал своему собеседнику «давить [антиправительственную деятельность] быстро и решительно», даже «открытым огнем», и, если нужно, не останавливаться перед уничтожением врага на чужой территории. «Бывают ситуации, – говорил Хрущев, – когда службы безопасности вынуждены уничтожать лидеров контрреволюции в изгнании». Несомненно, он имел в виду убийство агентами КГБ Степана Бандеры, совершенное в октябре 1959 года 77.

А вот с интеллигенцией, напротив, нужно обходиться мягко: «Труднее всего иметь дело с писателями и художниками. Они воображают, что смогли бы управлять государством лучше, чем партия. Они поучают нас, что и как делать, им нравится быть духовными вождями общества. Но они понятия не имеют о дисциплине. С такими людьми надо быть очень осторожным, не забываться, потому что они только и ждут возможности выставить тебя в дурном свете» 78.

На охоте в Завидове маршал Гречко стрелял лучше Хрущева, а тот в отместку грубо высмеивал его, словно старшина новобранца. Когда Брежнев, председатель Президиума Верхового Совета, вручил Кастро золотую звезду Героя Советского Союза, Хрущев подошел, демонстративно снял награду с широкой груди Кастро и прикрепил ее заново, на сантиметр или два повыше. Однажды на даче, во время стрельбы по мишеням, когда никому не удалось попасть в цель, Хрущев крикнул: «Позовите Леню [Брежнева]! Ни на что другое он не годен, но по тарелочкам стрелять умеет!» 79

Леонов заметил, что поведение Хрущева «смущало» его коллег. «Это их расстраивало. Это было очевидно. Но они не возражали – только прятались друг у друга за спиной и старались не попадаться ему на глаза» 80.

Даже в июне 1963 года Хрущев продолжал уверять себя, что Карибский кризис окончился его победой. Через неделю после отъезда Кастро он сообщил Президиуму о результатах переговоров с кубинцем. «Будь мы трусами, – говорил он кубинскому лидеру, – неужели стали бы вообще размещать на Кубе ракеты? Разве это трусость? Нет. Разве это поражение? Нет. Это шаг вперед». Конечно, «лучше было бы, если бы нам не пришлось убирать ракеты – это и дураку ясно». Однако «американцы хотели стереть вас с лица земли. Так кто же потерпел поражение? Кто не получил того, чего хотел? Мы добились своей цели: значит, мы выиграли, а они проиграли» 81.

После памятного выступления Хрущева, когда он обрушился на либеральных писателей и художников, консерваторы удвоили свои усилия. Единственный способ их остановить, говорил друзьям Твардовский, – поговорить с Хрущевым; впрочем, он опасался, что и это не поможет. В апреле сталинистский журнал «Октябрь» опубликовал разгромную статью о Солженицыне. «Как они себе это позволяют? – спрашивал себя помощник Твардовского Владимир Лакшин. – Не может быть, чтобы вещь, одобренную Президиумом ЦК и Хрущевым [то есть «Один день Ивана Денисовича»], так спроста стали бы разносить» 82.

В июне состоялся пленум ЦК по идеологии и культуре: на мероприятие, продолжавшееся несколько дней, съехались со всей страны более двух тысяч человек. Поначалу Хрущев старался сохранять равновесие и контроль над собой. Он с похвалой отозвался о Твардовском, произнес несколько инвектив в адрес Сталина и довольно положительно охарактеризовал состояние российской экономики; однако нервозность его ярко проявилась в раздражительности. Так, заметив, что двое членов ЦК шепчутся во время его речи, Хрущев набросился на них: «Минуточку! Вы что здесь ухмыляетесь? Что вам тут смешно? Вы находитесь на заседании ЦК, надо уметь вести себя прилично… Как вы позволяете вести себя в присутствии членов Центрального Комитета партии! Бе-зо-бра-зи-е!» 83Разумеется, все остальное время работы пленума те просидели, как каменные.

Но спектакль был еще не окончен. Когда Суслов и Ильичев готовы были подвести итоги, Хрущев вдруг снова вышел к микрофону, заявив, что хочет произнести еще одну небольшую речь. Небольшая речь растянулась на два с половиной часа: касалась она самых разнообразных предметов – от писателей, которых следовало бы исключить из партии, до Мао Цзэдуна, который пытался унизить Хрущева демонстрацией своих способностей пловца. После этого, когда членам ЦК осталось лишь единодушно одобрить принятые на пленуме резолюции, Хрущев в припадке демократического великодушия призвал всех гостей – две тысячи человек – проголосовать вместе с ними. Члены ЦК были неприятно поражены; гости, как вспоминает Михаил Ромм, тоже. «И все поднимают, как один человек, руки за резолюцию, которую никто не читал… Вот такой был человек этот Хрущев» 84.

В июле того же года едва не разразился еще один скандал, на этот раз на ниве кинематографии. В Москве проходил Третий международный кинофестиваль, жюри которого, где из тринадцати человек девять представляли коммунистические страны, присудило первый приз модернистскому, сюрреалистическому фильму Федерико Феллини «Восемь с половиной». Ильичев хотел вмешаться в решение жюри, но опасался международного скандала. Глава Госфильмофонда Алексей Романов тоже не знал, что делать. «Убирайтесь, – заорал Хрущев на пришедшего к нему за советом Романова, – и пришлите мне этот фильм! Я его сам посмотрю, раз уж вы ничего в своем деле не понимаете» 85.

Хрущев смотрел «Восемь с половиной» у себя на даче. Поначалу его сын пытался комментировать фильм, объясняя гениальность Феллини, – но, по словам Сергея, «отец пришел в ярость: „Убирайся и не мешай. Я здесь не для развлечения сижу“». Позже он сознался Сергею: «Я ничего не понял, но международное жюри присудило ему первый приз. Что же я могу сделать? Они в этом разбираются лучше, чем я, на то они и специалисты. И почему это вечно сваливают на меня? Я уже позвонил Ильичеву и велел ему не вмешиваться. Пусть решают профессионалы» 86.

Что ж, в этом случае Хрущев проявил похвальное здравомыслие. Временами создавалось впечатление, что роль критика искусств, навязанная ему враждующими литературно-художественными лагерями, его тяготит. Консультант ЦК по культуре Георгий Куницын вспоминает случай, когда украинское партийное руководство уволило нескольких киевских чиновников за одобрение фильма Киры и Александра Муратовых «Наш честный хлеб», который партийным боссам показался чересчур либеральным. Не сообщив никому о том, что произошло в Киеве, Куницын показал фильм Хрущеву. Тому фильм понравился. Когда об этом узнали в Киеве, решение было немедленно отменено, и в Москве о нем даже не слышали 87. С другой стороны, как рассказывает Микоян, консерваторы, такие, как Суслов и Ильичев, восстанавливали Хрущева против либералов, пользуясь его «необразованностью». В результате, заключает Микоян, Хрущев «с удивительной легкостью настраивал против себя интеллектуалов» 88.

Тем же летом, когда известия о том, что в Москве творится какой-то идеологический погром, достигли Запада, советники Хрущева по культуре решили доказать, что это не так. Они организовали в Ленинграде конференцию по современному роману, на которой должны были присутствовать писатели как из коммунистических, так и из западных стран. Конференция проходила под эгидой ЮНЕСКО и «левого» Объединения европейских писателей. В качестве почетного гостя был приглашен Илья Эренбург, ветеран советской литературы, много лет проживший в Европе и имевший прочные культурные связи с Западом. На встрече с интеллигенцией 7 марта от Хрущева досталось и Эренбургу («Вы едите наш русский хлеб, а мечтаете о французских пирожных. Может быть, ваше место там, а не здесь?» 89) – однако, когда Эренбург отказался участвовать в конференции, Хрущев сам уговорил его поехать.

На встрече с Эренбургом Хрущев держался идеально. Не поучал, не перебивал – спокойно дал выговориться. Предыдущие их столкновения приписал непониманию и дурным советам помощников и с добродушной улыбкой попросил Эренбурга «не держать на него зла». Когда Эренбург выступил в защиту Евтушенко и Вознесенского, Хрущев не стал спорить. Он даже предложил Эренбургу проходить цензуру лично у него: «Мы с вами старики, какая нам нужна цензура?» С усмешкой рассказал, как «поставил на место» китайцев – и буквально просиял, когда Эренбург заметил, что благодаря разоблачению сталинских беззаконий его имя войдет в историю 90.

Хрущев хотел сам поехать в Ленинград, но потом передумал и вместо этого пригласил небольшую группу писателей (в том числе британцев Энгуса Уилсона и Уильяма Голдинга и французов Алена Роб-Грийе и Натали Саррот) после конференции к себе в Пицунду. Стоял чудесный солнечный август. Хозяин гордо показывал гостям свою виллу, бассейн со стеклянными стенами, в порядке светской беседы клеймил империализм, китайцев и даже своих западных гостей. Закончил он так: «Вы, интеллектуалы, конечно, служите буржуазии и поддерживаете ее, но мы на все это плюем. У нас тоже поначалу не все писатели присоединились к революции, но мы их призвали к порядку. Можете называть нас варварами, но мы в своей политике вам угождать не собираемся. Помните об этом и не пытайтесь заставить нас плясать под свою дудку» 91.