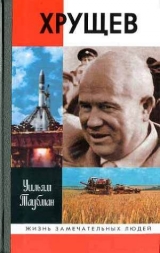

Текст книги "Хрущев"

Автор книги: Уильям Таубман

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 8 (всего у книги 69 страниц)

Сомнения в Сталине отразились и в голосовании по ЦК. Голосование проводилось по спискам: чтобы высказать несогласие, следовало вычеркнуть фамилию нежелательного кандидата. Кандидаты, против которых подавалось меньше всего голосов, чествовались как самые популярные партийные лидеры. По Хрущеву, голосование должно было быть тайным, однако Каганович «инструктировал нас, молодых, как относиться к спискам кандидатов, причем делал это доверительно, чтобы никто не узнал». Каганович хотел удостовериться, что «Сталин не получит меньше голосов, чем… другие члены Политбюро» 20.

Позже Хрущев утверждал, что поведение Кагановича произвело на него плохое впечатление. Поразило его и то, как голосовал сам Сталин: «Демонстративно, на глазах у всех, получив списки, подошел к урне и опустил их туда не глядя». В то время Хрущев не знал – и, по его словам, узнал только много позже, – что против Сталина подали голоса не два или три человека, как утверждалось в то время, а около 160 или даже 260 21.

То, что столько делегатов (из 1225) проголосовали против него, убедило Сталина в необходимости дальнейших репрессий. Впоследствии 1108 из присутствовавших на съезде делегатов были арестованы по обвинению в контрреволюционной деятельности и ликвидированы. Около 70 % из 131 члена ЦК (71 действительный член и 68 кандидатов), выбранных на этом съезде, также погибли как «враги народа» прежде, чем подошло к концу десятилетие 22.

В феврале 1934-го Хрущев совершил прыжок из кандидатов в действительные члены ЦК. Как сам он объяснял позже: «Сталин был умный человек. Он понимал, кто мог голосовать против него на XVII съезде ВКП(б). Только старые ленинцы могли голосовать против него. Он понимал, что такие, как Хрущев – молодые кадры, которые поднимались наверх при Сталине и смотрели на него как на бога, ловили каждое его слово – не станут против него голосовать» 23.

Подняться к вершинам власти Хрущеву помогло не наивное обожествление тирана, а верная служба ему.

Осенью 1929 года Промакадемия была цитаделью антисталинских настроений. «Правые развернули свою деятельность, – вспоминал Хрущев. – Руководство партийной ячейкой академии было в руках правых». Старая гвардия, бывшие директора и профсоюзные лидеры, направленные в академию для повышения образования, «группировались вокруг Бухарина и поддерживали его, поддерживали Угланова, поддерживали Рыкова против Сталина» 24.

Прорвавшись в академию, Хрущев начал активную борьбу с правыми. Для этого у него были и политические, и личные причины. Те, кто смотрел на него свысока, представлялись ему, как он говорил позже, неустойчивыми и нежелательными элементами, которые «не особенно-то хотели учиться, но в силу сложившихся политических условий вынуждены были оставить партийную, хозяйственную или профсоюзную деятельность. Вот они и расползались по учебным заведениям». Согласно Хрущеву, они не пользовались теми возможностями, в которых пытались отказать ему: «Правые свили себе там гнездо, окопались там… У нас было два выходных – воскресенье, как обычно, для всех, и еще один день для проработки пройденного. Я жил в общежитии и наглядно видел эту „проработку“. Все уходили куда-нибудь с утра, а приходили – не знаю когда, просто бездельничали… В Промышленной академии училось немало бездельников, которые пришли туда не учиться, а отсидеться в период острой политической борьбы» 25.

В отличие от этих «лодырей», Хрущев, по его собственным словам, очень хотел учиться – только вот времени не было, ни тогда, ни потом:

«Помню, как-то Молотов спросил меня:

– Товарищ Хрущев, вам удается читать?

– Товарищ Молотов, очень мало, – отвечаю я.

– У меня тоже так получается. Все засасывают неотложные дела, а ведь читать надо. Понимаю, что надо, но возможности нет.

И я тоже понимал его. С каким трудом я вырвался, придя из Красной Армии в 1922 году, учиться на рабочем факультете! Но и там я и учился, и работал одновременно, был активным политическим деятелем… Партруководители тогда… не могли жить для себя. Если кто-то увлекался литературой, то его даже упрекали: вместо того чтобы работать, читаешь. Помню, как-то Сталин сказал: „Как же это случилось так, что троцкисты и правые получили привилегию? Центральный Комитет им не доверяет, сместил их с партийных постов, и они устремились в высшие учебные заведения… А люди, которые твердо придерживались генеральной линии и занимались практической работой, не имели возможности получить высшее образование, повысить свой уровень знаний и свою квалификацию…“» 26

В этих воспоминаниях тяга к знаниям смешана со жгучей, ядовитой завистью к интеллектуалам: опасное сочетание, если дать ему ход! Повторяя жалобы и обвинения молодых людей, подобных Хрущеву, Сталин, конечно, действовал как хороший психолог – и только. Однако заявления Хрущева, что у него не оставалось времени на книги, тоже нуждаются во внимательном «прочтении». Он не был уверен в своей способности к высокоинтеллектуальным видам деятельности и потому, возможно, на подсознательном уровне приветствовал разнообразные обязанности, отвлекавшие его от книг и учебы. В Промакадемии, как и на юзовском рабфаке, он с увлечением занялся политической деятельностью, отвечавшей его неугомонной натуре; но не исключено, что этим он еще и защищал себя и заранее компенсировал возможные неудачи в учебе.

Среди прочих предметов в академии изучали иностранный язык: студенты должны были выучить его настолько, чтобы уметь читать простой текст (200–300 слов). Хрущев, возможно, под влиянием Нины Петровны, выбрал английский. Его преподавательница, Ада Федерольф-Шкодина, вспоминала, как искала статью в английском журнале, переделывала ее, убирая наиболее сложные пассажи, выписывала трудные слова вместе с переводом на доске и просила учеников читать текст вслух. Хрущев, рассказывала она, был слишком увлечен политикой, чтобы вдаваться в премудрости латинского алфавита, и скоро вовсе перестал ходить на занятия. По окончании курса директор академии стал просить поставить ему пятерку или хотя бы тройку. Федерольф-Шкодина отказалась (заметив, что Хрущев «ни единой буквы» на ее занятиях не выучил) и вместо этого предложила просто убрать из диплома иностранный язык – мол, в партийных кругах этого упущения все равно никто не заметит.

«Есть для меня сейчас вещи поважнее английского!» – сказал ей однажды Хрущев 27. Однако, как вспоминала она, курс древней истории также к «важным вещам» не относился. Несколько лучше учился Хрущев по техническим предметам (он не относился к тем студентам, которые полагали, что диаметр взвешивают). Однако преподаватели отличали его не по успехам в учебе, а по тому, что говорил он больше всех в классе и на переменах часто собирал вокруг себя в коридоре группки соучеников.

«Я его почти не видела [на занятиях], только в коридорах, там он любил шутить, – вспоминает Федерольф-Шкодина, – он очень хорошо рассказывал. Не на литературном языке. Если в углу где-нибудь был хохот, значит, там Хрущев. Он был умница, знаете, есть такое выражение: крестьянская смекалка, когда у человека нет образования и надо до всего самому доходить, все решать самому. В этом есть провинциальность, и это было у Хрущева – смекалка, но не было образования, и это его погубило. Компания, которая его окружала, все были члены партии, они ему немножко льстили, а за глаза смеялись» 28.

Уже гораздо позже, по словам его зятя, Хрущев «порой откладывал книгу, задумывался и возвращался мыслями в прошлое. Он сожалел о том, что не окончил Промакадемию, да и вообще с учебой ему не везло. Другие обязанности всегда отрывали его от занятий» 29.

Так Хрущев объяснял это сам себе. Удавалось ли ему себя убедить – другой вопрос. В отличие от многих соучеников, у него была в общежитии (улица Покровка – одно время Чернышевского – дом 40, впоследствии – гостиница «Урал») отдельная комната. А когда к нему присоединилась Нина Петровна с детьми, комнаты стало две. Она вспоминала: «У нас было две комнаты в разных концах коридора. В одной спали мы с маленькой Радой, в другой Юля, Леня и Матреша – няня, найденная Н. С. к нашему приезду» 30.

Сама академия располагалась на Новой Басманной, и от общежития до здания академии ходил трамвай. Хрущев ходил на занятия пешком. «Я не пользовался трамваем», – рассказывал он. Возможно, Хрущев все еще не доверял общественному транспорту – или же ему просто не улыбалось толкаться в переполненном вагоне среди «народных масс», от которых он с таким трудом оторвался 31.

Вследствие своего месторасположения и особой роли академия находилась под пристальным вниманием Кремля. Резолюции заседаний парторганизации академии публиковались в «Правде» как образец партийной работы для учебных заведений по всей стране. В апреле 1930 года Сталин произнес здесь речь, в которой призывал партийных лидеров усилить борьбу с правыми 32. Стоит добавить, что молодая жена Сталина, Надежда Аллилуева, тоже училась в академии (на текстильном отделении), и в ее переписке можно найти немало упоминаний об академии и ее делах 33.

Для такого амбициозного человека, как Хрущев, повышенное внимание властей к партийной жизни академии было просто даром свыше. «В этой борьбе моя роль резко выделялась в том коллективе, – вспоминал он позднее, – и все это было на виду у Центрального Комитета. Поэтому всплыла и моя фамилия как активного члена партии, который возглавляет группу коммунистов и ведет борьбу с углановцами, рыковцами, зиновьевцами и троцкистами в Промышленной академии» 34.

Эта борьба разгорелась осенью 1929 года. 4 сентября студент по фамилии Воробьев признался на заседании партячейки, что поддерживает Бухарина и других, разделяющих его взгляды. Позже в том же месяце партячейка академии вместе с Бауманским бюро райкома осудила то, что в то время называлось «антипартийной работой правых», и потребовала от вышестоящих властей принять меры. 4 ноября, когда первый секретарь Бауманского райкома А. П. Ширин потребовал от партячейки академии удвоить бдительность, мы впервые встречаем в протоколах заседания партячейки реплику Хрущева. Его выступление поражает своим воинственным тоном: «Правые создали вокруг Воробьева атмосферу заговора. В конце концов ячейка приняла „мудрое“ решение исключить Воробьева из академии. Но все остальные [правые] остались!!! Настало время выбрать такое [парт]бюро, которое не допустит никакой лжи и искажений вокруг политических вопросов» 35.

Очевидно, новое бюро должно было включать в себя самого Хрущева. Однако на этот раз «справедливость» не восторжествовала. Кандидатура Хрущева была отвергнута, и не один, а несколько раз. Разумеется, он клеймил ренегатами «правых» и «левых» всех сортов – а позже утверждал, что даже «не помнит», в чем между ними разница. «Правые, оппозиционеры, право-левацкий блок, уклонисты – все они, в сущности, двигались в одном направлении, а наша группа была против них» 36.

Правые в академии были ободрены как сталинской статьей «Головокружение от успехов», так и отставкой (весной 1930 года) московского партийного руководителя Карла Баумана, ставшего козлом отпущения за эксцессы сталинизма. В мае они сумели даже избрать своих единомышленников на районную партконференцию. 25 мая сотрудники Бауманского райкома сообщили Кагановичу и редактору «Правды» о махинациях правых в академии. В тот же вечер в общежитии академии зазвонил телефон: попросили Хрущева.

«Это было редкостью, потому что в Москве я ни с кем никакого знакомства не имел», – рассказывает Хрущев (по этому замечанию можно судить, как мало его интересовало что-либо, кроме политики). Звонил Лев Мехлис – человек, фанатично преданный Сталину, в свое время политический секретарь вождя, а ныне член редколлегии «Правды» (впоследствии он информировал своего бывшего хозяина о «врагах народа» в Красной Армии). По рассказу Хрущева, Мехлис попросил его немедленно приехать в редакцию и прислал за ним машину. У себя в кабинете Мехлис предложил Хрущеву подписать письмо, написанное от лица студентов академии и разоблачающее «махинации» правых по избранию своих делегатов на районную партконференцию. По словам Хрущева, он сперва заколебался, поскольку «его тогда там не было» и даже автора он не знал, – но в конце концов подписал. «А назавтра вышла „Правда“ с этой корреспонденцией. Это был гром среди ясного неба. Забурлила Промышленная академия, были сорваны занятия, все партгрупорги требовали собрания… На нем-то меня и избрали в президиум, и я стал председателем собрания… Избрали новых делегатов, в том числе и меня, на районную партийную конференцию» 37.

Этот эпизод стал проверкой. Не так уж важно, в самом ли деле Хрущев не сразу решился подписать письмо, или сорок лет спустя услужливая память преподнесла ему этот случай в более благоприятном свете; важно, что свою подпись он поставил. Секретарь партячейки академии А. Левочкин заявил, что публикация в «Правде» абсолютно неверно освещает нашу политическую линию, «очерняя ее с самого начала». Два дня спустя его место занял Хрущев 38.

Под руководством Хрущева партийная ячейка почти перестала обсуждать вопросы, связанные с учебой. Вместо этого на заседаниях клеймили «правых», исключали их из партии и выбрасывали из академии. У обвиненных давлением вымогали признания. Хрущев охотно верил слухам и прямой клевете, но не желал верить оправданиям, которые предлагали обвиняемые в свою защиту. Многие годы спустя он настаивал, что в то время (в отличие от последующих кровавых чисток) все решалось «в дискуссиях и при голосовании» 39. Однако атмосфера, в которой проходили эти дискуссии, была уже сродни атмосфере тридцатых.

11 июня 1930 года некий И. П. Берзин, бывший партийный лидер одного из районов Подмосковья, признался, что в прошлом считал, «что Бухарина… исключать из ЦК нецелесообразно». Теперь он пришел к выводу, что в то время «глубоко был неправ». Поначалу Хрущев удовлетворился этим признанием – но вспомнил о нем, как только Берзин осмелился выступить против самого Хрущева: «В ответ на оглашенное товарищем Хрущевым заявление, что якобы я веду на швейной фабрике фракционную работу и что брат у меня бывший белый офицер, с которым поддерживаю связь, категорически отрицаю и заявляю, что это наглая ложь» 40.

Обвинение Хрущева в самом деле было возмутительно, пусть даже в то время (в отличие от конца тридцатых) оно не грозило обвиненному смертью. Более того, Хрущев тут же обесценил признание, полученное от Берзина, добавив: «Надо подчеркнуть, что этого признания мы от него добились только под большим давлением» 41.

Другого студента, Мухитдинова, Хрущев обвинил в распространении контрреволюционных слухов, оскорблении руководителей партии и правительства, в том, что он был уволен с завода за хулиганство и исключен из Свердловского университета за троцкизм, а также в некоторых других грехах – все по сообщениям соучеников Мухитдинова 42. Как и Берзин, Мухитдинов нашел в себе мужество протестовать: «Хрущев неправильно очернил и оклеветал меня. Заявления о моих нападках на товарища Сталина – наглая ложь». Но другие члены партийной ячейки поспешили на помощь своему новому лидеру: один даже обвинил Мухитдинова в том, что тот, «видите ли, требует доказательств своей вины». Сам же Хрущев несколько дней спустя заклеймил Мухитдинова «правым оппортунистом, [который] начал с несогласия с политикой партии в области коллективизации… и кончил распространением контрреволюционных слухов о восстаниях на Северном Кавказе [имеются в виду крестьянские волнения в Аджарии]». Согласно Хрущеву, Мухитдинов допускал выпады «против ЦК партии и вождя партии т. Сталина» и потому должен быть исключен из партии и из академии «как неисправимый уклонист» 43.

Настойчивость Хрущева в преследовании «уклонистов» скоро обеспечила ему восторженные панегирики на заседаниях партячейки. Он допускал одну-единственную ошибку – порой бывал «бóльшим сталинистом, чем сам Сталин», из тактических соображений проявлявший временами демонстративную мягкость к своим врагам. Так, 20 ноября 1930 года партбюро академии под руководством Хрущева приняло резолюцию о недоверии к «покаянию» Бухарина, а 22 ноября «Правда» отозвалась о том же «покаянии» куда более мягко. Получился конфуз: бюро пришлось собраться повторно и принять новую резолюцию, на этот раз написанную самим Хрущевым: «Данная в постановлении прошлого собрания оценка заявления т. Бухарина – неправильна, это является политической ошибкой левацкого характера. Собрание эту характеристику отменяет» 44.

Несмотря на такие промахи, Хрущев чувствовал себя на коне. «Академия играла ведущую роль в борьбе с правыми, – вспоминал он позднее. – После этого моя фамилия стала еще более известна в Московской партийной организации и в Центральном Комитете». Собственно, она стала настолько хорошо известна, что скоро Хрущев занял место первого секретаря Бауманского райкома, сменив на этом посту Ширина, который всего год назад голосовал против него. «Он был политически недостаточно зрелым, и, видимо, у него имелись еще какие-то свои соображения» 45. Теперь все препоны были позади: Хрущева ожидало блестящее будущее.

XVI съезд партии состоялся в июне-июле 1930 года. Официальным делегатом Хрущев не был, но получил от ЦК гостевой пропуск 46. Однако, возглавив Бауманский райком, Хрущев вообразил, что Сталин лично следит за его продвижением.

В этом убедило его присутствие в академии Надежды Аллилуевой. По воспоминаниям всех, кто ее знал, Аллилуева была простой, скромной, доброжелательной женщиной. На текстильное отделение Промакадемии она поступила в 1929 году, имея уже двух детей – Василия и Светлану, – и специализировалась на проблемах создания искусственного волокна.

Аллилуева не афишировала свое родство со Сталиным, но, став секретарем партячейки, Хрущев, конечно, об этом узнал 47. Хрущева восхищало то, что она «в академию приезжала только на трамвае, уходила вместе со всеми и никогда не вылезала как „жена большого человека“» 48.

Аллилуева была парторгом академической группы и часто заходила к Хрущеву, чтобы согласовать с ним свои действия. Не раз он спрашивал себя: «Она, придя домой, расскажет Сталину, и что он скажет?» Уже позднее, став заместителем Кагановича, Хрущев однажды был приглашен на ужин на дачу Сталина и немало изумился, обнаружив, как много известно вождю о его деятельности в академии.

«Я смотрел и недоумевал, – рассказывал Хрущев позднее, – откуда он знает? Потом понял, откуда он знает некоторые эпизоды из моей жизни. Видимо, Надежда Сергеевна подробно информировала его о жизни нашей партийной организации и о моей роли как ее секретаря, представив меня в хорошем свете» 49.

Во время написания мемуаров Хрущев отзывался об Аллилуевой с большой симпатией. «Цветущая, красивая такая женщина была!» 50– восклицает он. Это очень понятно, особенно в свете ее трагической гибели. В 1932 году, в день пятнадцатой годовщины Октябрьской революции Сталин и его жена, по рассказам очевидцев, поссорились на праздничном ужине. Сталин, как рассказывают, грубо обругал ее и бросил ей в лицо зажженную папиросу (по другим свидетельствам – скатанный в шарик хлебный мякиш); а позже в тот же вечер, узнав, что он уединился у себя на подмосковной даче с другой женщиной, Надежда Сергеевна застрелилась 51.

Могла ли эта интеллигентная, тонко чувствующая женщина расхваливать мужу простого и грубоватого Хрущева? Возможно, все было ровно наоборот. Если, как можно судить по некоторым свидетельствам, многие стороны политики Сталина пугали его жену, не исключено, что она сожалела о травле правых, которую развернул Хрущев в стенах академии. Можно предположить, что жалобы Аллилуевой на Хрущева сделали то, чего не могли бы сделать ее похвалы, – заставили Сталина проникнуться к нему доверием 52.

В 1930 году Москва делилась на десять районов, из которых Бауманский был самым маленьким. Наиболее важную и почетную позицию в городе занимал большой Краснопресненский район. При централизованном советском режиме районное начальство имело мало власти по сравнению с городским. Однако первые секретари райкомов надзирали за всем, что происходило на вверенной им территории – от выполнения экономического плана до политических «чисток». В конце двадцатых – начале тридцатых работа районных властей была крайне неблагодарной: на них ложилась ответственность за невыполнение огромных, невыполнимых пятилетних планов, а хаотическое переплетение ответственности и обязанностей стесняло их работу.

Эта неблагодарная работа была словно создана для Хрущева. Благодаря сверхжестким требованиям любой успех здесь казался триумфом, а запутанная бюрократическая система руководства позволяла ему во все вмешиваться и всем руководить, выигрывая благодаря неистощимой энергии и напору. Кроме того, здесь он смог развернуться как мастер «чисток». В народных комиссариатах торговли и железнодорожного транспорта, в Объединении профсоюзов нефтяников, в Колхозном центре – везде открывались «факты оппортунистической практики и теории». На почве «политической близорукости и зажима самокритики» бауманские партийные власти аннулировали результаты выборов во Всесоюзную плановую комиссию, разгромили партбюро в Институте нитрогена и Московском меховом тресте, а также потребовали новых выборов партбюро в издательстве «Молодая гвардия», заявив, что старое бюро «не реагировало на издание идеологически вредных книг» 53.

Не забыл Хрущев и своей старой вражды с «правыми» из Промакадемии. «Когда были разработаны указания по чистке [академии],– рассказывал он на районной партконференции в январе 1931 года, – они заявили, что эти указания направлены против лучшей части партии, что после чистки в академии останутся только стопроцентные лакеи». В ответ Хрущев обвинил «правых» в желании «отсидеться в болоте» 54, поджидая благоприятного момента.

Свести счеты с врагами из Промакадемии оказалось проще простого. А вот в руководстве экономикой Хрущев далеко не так преуспел: выполнение пятилетнего плана Бауманский район безнадежно провалил. Однако такие далеко не блестящие результаты не остановили продвижения Хрущева наверх.

Следующая остановка: Краснопресненский район – район с богатой революционной историей, овеянной романтикой баррикадных боев. Управлять им было почетно; среди других первый секретарь Краснопресненского райкома рассматривался как «первый среди равных» 55. На городском партбюро, где Хрущев был выбран на эту должность, его попросили сказать несколько слов.

«Вел бюро Каганович, – вспоминала Е. Г. Горева, в то время секретарь московского женотдела. – Хрущева попросили кратко рассказать свою биографию. Или он сильно волновался, либо еще почему, говорил Никита Сергеевич запинаясь, зачастую неправильно произнося слова. „Неужели нельзя было для Красной Пресни найти элементарно грамотного человека?“ – тихо обратилась я к одному из своих соседей по столу. Вижу – председательствующий грозит мне пальцем, видимо, чтобы не разговаривала. После того как бюро закончилось, кандидатуру Хрущева утвердили, Каганович подозвал меня к себе. „Я все слышал, – бросил он весьма сурово. – Если хочешь, чтобы кресло осталось под тобой – помалкивай!“» 56

Это был не единственный неудачный дебют Хрущева. Первая его торжественная речь в качестве секретаря Краснопресненского райкома так затянулась, что слушатели начали указывать ему на часы; он столько говорил об экономике, что произвел впечатление «технократа», а главное, имел неосторожность заявить, что лишь с приходом на руководящий партийный пост в Москве Кагановича были преодолены «все перегибы, искривления и извращения» и «взята верная линия». Очевидно, Хрущев позабыл, что предшественником Кагановича на этом посту был не кто иной, как Вячеслав Молотов, ближайший сподвижник Сталина, ныне занимавший пост главы правительства СССР 57.

Оба эпизода ясно показывают, что мешало Хрущеву в его продвижении наверх. Однако он хорошо справлялся с новой работой, вполне оправдывая свое назначение. В экономическом отношении Краснопресненский район был более развит, чем Бауманский. Заседания партбюро райкома были посвящены вопросам управления производством и строительством, обеспечения заводов сырьем, пищевых поставок. Хрущев мобилизовал весь район на выполнение плана и прием в партию новых членов. Он организовал около двадцати тысяч рабочих в «ударные бригады», работавшие согласно так называемой «прогрессивке» – системе, предполагавшей минимальную оплату за определенный объем работы, а затем прогрессивно растущие премии за увеличение объема.

Для Хрущева и его коллег «не было таких крепостей, которые не могли бы взять большевики». Даже русский историк, враждебный Хрущеву, не может сдержать восхищения его краснопресненскими успехами. Хотя речь Хрущева на районной партконференции в январе 1932 года и содержала привычные инвективы в адрес уклонистов всех мастей – по большей части, пишет он, доклад напоминал «отчет добросовестного, знающего свое дело хозяйственника» 58.

Руководство Бауманским, а затем Краснопресненским районами стало для Хрущева важной ступенькой карьерной лестницы; однако настоящий поворот совершился, когда Хрущев стал заместителем Кагановича. Поскольку последний занимал одновременно три важных поста (первый секретарь Московского горкома и обкома и заместитель Сталина в ЦК), управление Москвой фактически легло на Хрущева. Стоит отметить, что по понятным причинам партийное и советское руководство Москвы пользовалось особым вниманием Сталина (не случайно Московский горком партии располагался на Старой площади рядом с Секретариатом ЦК).

С этих пор мнение Хрущева о том, что Сталин следит за каждым его шагом, превратилось из фантазии в реальность. Учебу пришлось бросить окончательно, и от этого Хрущев чувствовал себя особенно уязвимым: «Это требовало огромного напряжения сил, если учесть, что соответствующих знаний и опыта у меня не было» 59.

«Поражает быстрый рост Хрущева, – записывает в своем дневнике один из московских чиновников. – В Промакадемии он учился кое-как – а теперь стал вторым секретарем при Кагановиче! Это при том, что он тупица чистой воды – только и умеет, что подлизываться к начальству» 60.

Тупицей Хрущев не был. Однако предстоящие ему задачи могли бы смутить и более образованного и разностороннего человека. В столице строились новые предприятия, расширялись и переоборудовались старые. Она превращалась в огромный оборонно-научно-индустриальный комплекс. Москва, став гигантской стройкой (только в 1931 году встали в строй сто новых заводов и фабрик, а к концу первой пятилетки были перестроены еще триста), наводнилась приезжими из сельской местности: 411 тысяч новых жителей (увеличение на 15 %) в 1931 году, 528 тысяч, то есть почти полторы тысячи в день – в 1932-м, а за весь период с 1928 по 1932 год – прирост на полтора миллиона человек, или на 70 %. Обеспеченность жильем и бытовыми услугами не поспевала за хаотическим ростом населения.

Переполненная людьми, изрытая канавами и траншеями, гудящая от грохота отбойных молотков и рычания экскаваторов – такой была Москва, над которой взял шефство Хрущев. Неудивительно, что во время своего первого выступления на Политбюро он заметно нервничал. Московские рабочие, о которых Сталин всегда выказывал особую заботу, в 1932 году буквально голодали, и вождь, неусыпно заботившийся о благе трудящихся, «выдвинул идею» заняться кролиководством. Естественно, Хрущев «с большим рвением проводил в жизнь указание Сталина… Каждая фабрика и каждый завод там, где только возможно, и даже, к сожалению, где невозможно, разводили кроликов. Потом занялись шампиньонами: строили погреба, закладывали траншеи. Некоторые заводы хорошо поддерживали продуктами свои столовые, но всякое массовое движение, даже хорошее, часто ведет к извращениям… Не все директора поддерживали их… При распределении карточек с талонами на продукты и товары было много жульничества. Ведь всегда так: раз карточки, значит, недостача, а недостача толкает людей, особенно неустойчивых, на обход законов».

Каганович предложил Хрущеву выступить на Политбюро и доложить о мерах по исправлению ситуации. «Это меня очень обеспокоило и даже напугало, – вспоминал позднее Хрущев. – Выступать на таком авторитетном заседании, где Сталин будет оценивать мой доклад!»

Доклад прошел неудачно. Обычная стратегия Хрущева – говорить вождям то, что они хотят услышать, – была вполне оправдана; Сталин часто верил хорошим новостям, даже если они расходились с истиной. Однако в московской жизни Сталин разбирался, о проблемах с кроликами и карточками был хорошо осведомлен и сразу понял, что Хрущев приукрашивает действительность.

– Не хвастайте, не хвастайте, товарищ Хрущев, – проворчал он. – Много, очень много осталось воров, а вы думаете, что всех выловили.

Нетрудно представить, с какими улыбками и смешками начали переглядываться члены Политбюро при этих словах. Сталин высмеял Хрущева, но высмеял добродушно, так, что это не унизило, а, скорее, подбодрило его. «На меня это сильно подействовало: действительно, я посчитал, что мы буквально всех воров разоблачили, а вот Сталин хоть и не выходил за пределы Кремля, а видит, что жуликов еще много. По существу, так и было. Но то, как именно он подал реплику, понравилось мне очень: в этаком родительском тоне. Это тоже поднимало Сталина в моих глазах» 61.

Хрущев упорно работал над собой, стараясь преодолеть свои недостатки. «Приходилось брать усердием и старанием, затрачивая массу усилий» 62, – говорил он позднее. Как рассказывал Эрнест Кольман, в то время работавший с Хрущевым, «он восполнял (не всегда удачно) пробелы в своем образовании и общекультурном развитии интуицией, импровизацией, смекалкой, большим природным дарованием» 63.

Протоколы заседаний Московского горкома за 1933 год полны обсуждений повседневных вопросов, от развития промышленности до организации путевок для работников секретариата 64. По словам Хрущева, это был «период большого подъема в партии и по стране… Именно на мою долю как второго секретаря горкома партии, а фактически первого, поскольку Каганович был очень загружен по линии ЦК, приходилось все это строительство… Москва того времени уже была крупным городом, но с довольно отсталым городским хозяйством: улицы неблагоустроены; не было должной канализации, водопровода и водостоков; мостовая, как правило, булыжная, да и булыга лежала не везде; транспорт в основном был конным. Сейчас страшно даже вспомнить, но было именно так» 65.

В 1936 году Эрнест Кольман стал секретарем горкома, курировавшим науку. Его отдел, в котором не было ни одного ученого, надзирал за деятельностью сотен научно-исследовательских институтов. «…Нужны были энциклопедические знания, такие, какими никто из нас не обладал, – вспоминал Кольман, – да в наше время никто обладать и не может. Как и всюду тогда, работали мы не только днем, но и по ночам, до рассвета, но я убежден, что не с большой пользой, а отчасти даже с вредом для дела». Сложилась парадоксальная ситуация: интеллектуальной жизнью Москвы руководили люди, глубоко не сведущие в науке и культуре – Каганович и Хрущев. Однако о них обоих Кольман вспоминал с теплотой, по крайней мере в этот период: «Оба они перекипали жизнерадостностью и энергией – эти два таких разных человека, которых, тем не менее, сближало многое. Особенно у Кагановича была прямо сверхчеловеческая работоспособность… Каганович был склонен к систематичности и даже теоретизированию, Хрущев же к практицизму, к техницизму. Помнится, как мы с Хрущевым посетили в Политехническом музее выставку новейших советских изобретений, когда он, как ребенок, восхищался „говорящей бумагой“ – подобием магнитофонной ленты, на которую мы оба что-то наговорили, а пришедшая с нами Катя [жена Кольмана] пропела какую-то песенку».