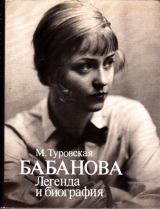

Текст книги " Бабанова. Легенда и биография"

Автор книги: Майя Туровская

Жанры:

Биографии и мемуары

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 9 (всего у книги 25 страниц)

Осенью 1927 года, когда Бабанова собиралась опять войти в артистический вход Театра Революции, артисты его еще гордились своей непохожестью на «аков» – академические театры.

Этот актер жил на виду у зрителя не только когда открывался занавес, не просто предоставлял ему льготные билеты. Он пытался наладить изначально иной способ отношений со зрителем, вовлечь его в самый процесс создания спектакля. Подобно тому как двадцатые годы отважно отрекались от «частной жизни» в семье, пытаясь обобществить быт в «домах-коммунах» и «фабриках-кухнях», так Театр Революции пытался «обобществить» свою театральную кухню, сбросив проклятие профессиональной замкнутости. Он пускал зрителя за кулисы, приглашал его в художественный совет, на репетиции, устраивал вместе с ним диспуты. Он добровольно ставил себя под бдительный «классовый контроль»: «Учет классового отношения аудитории носит не только последующий {117} характер… Он сопровождает все моменты черновой подготовительной работы театра»[102].

Некоторая видимая эклектика Театра Революции была, таким образом, все же спаяна в трудно определимое, но легко заметное глазу единство.

«Театр Революции не имеет своего эстетического вероучения, – писал Б. Алперс. – Путь Театра Революции имеет свое единство, свою целеустремленность. Но это единство определяется не эстетическими принципами. Оно возникает в результате четкой социальной установки театра… Он был создан своего рода военным приказом и поставлен на службу революции, потребностям текущего политического дня… Для Театра Революции художественная форма имеет явно подчиненное значение»[103].

На самом деле, не имея «эстетического вероучения», театр, конечно, имел эстетическое единство, быть может, не столь различимое тогда для активного участника театральных боев, но оставшееся как след в его более позднем бытии и заметное даже в канун войны моему детскому глазу. Со своими голыми фойе, украшенными массивным сооружением стенгазеты, грубо механизированной сценой, с индустриальными абстракциями его конструкций и пестротой быта, выброшенного на движущиеся подмостки, с мускульной подвижностью и несколько подчеркнутой броскостью актерской манеры, с бедностью, но и подлинностью материалов этот театр походил на неструганую, шершавую, но годную в дело и свежо пахнущую деревом, еще смолистую доску, приколоченную толстыми железными гвоздями к лесам. Он и ощущал себя частью лесов строящейся республики.

Страна в этом юбилейном, 1927 году вся была еще в эксперименте, в рывке. Она вводила, проводила и открывала на удивление много всего первого и самого:

22 января Московское радио впервые провело всесоюзный радиоконцерт из трех городов – Москвы, Ленинграда и Харькова, посвященный памяти Ленина.

29 января открылась первая в СССР онкологическая клиника.

В январе вышел первый номер журнала «Новый ЛЕФ», редактор В. В. Маяковский, а в феврале первый номер двухнедельного журнала путешествий, открытий, изобретений, приключений «Вокруг света».

{118} 18 марта открыта самая мощная в Европе, 40‑киловаттная радиовещательная станция имени Коминтерна.

21 марта был созван Первый Всероссийский съезд заведующих избами-читальнями.

27 апреля открылся Первый Всероссийский съезд математиков, в тот же день – Первый Всероссийский съезд директоров театров.

1 мая Рабфак народов Дальнего Севера провел свой первый выпуск.

9 мая началось Первое Всесоюзное партийное совещание по вопросам театральной политики.

30 мая был первый выпуск специалистов в Государственном техникуме кинематографии (81 артист и 16 режиссеров).

13 июня в Ленинграде проводилась Первая музыкальная олимпиада, в которой участвовали до 6000 человек.

14 июня в Большом театре прошла премьера балета Р. Глиэра «Красный мак».

18 июня начала работу первая выставка современной архитектуры.

26 сентября – 3 октября состоялось Первое Всесоюзное совещание по профтехническому образованию.

1 ноября была открыта Промышленная академия ВСНХ СССР.

8 ноября состоялась во МХАТе премьера «Бронепоезда 14‑69» Вс. Иванова.

10 ноября в Москве открылся первый детский кинотеатр.

27 ноября начал функционировать Институт мозга.

30 ноября в Ленинграде в Институте прикладной ботаники открылось Всесоюзное совещание по генетике и селекции растений.

Одновременно происходило совещание о театрах рабочей молодежи (Трам) при культотделе ЦК Всерабис.

Было еще многое другое, не обязательно первое, но важное.

22 апреля опубликовано постановление СНК РСФСР «О порядке введения всеобщего обязательного начального обучения в РСФСР»; за отказ обучать детей в школах первой ступени родители должны были привлекаться к административной ответственности. Были также постановление СНК РСФСР «О внешкольных мероприятиях по борьбе с хулиганством» и Всероссийская конференция работников детских домов, обсудившая проблему детской беспризорности. Бетховенская неделя отметила 100‑летие со дня смерти композитора. Был принят Устав Академии наук СССР. Дети работников культуры и науки были приравнены к детям рабочих при поступлении в высшие учебные заведения. В городе Сергиево Московской губернии прошли торжества по случаю ликвидации неграмотности в уезде. Москва строилась. Было воздвигнуто между Тверской и Столешниковым здание Института марксизма-ленинизма (по проекту архитектора Чернышова), завершив собою площадь с обелиском Свободы. Было закончено сооружение Центрального телеграфа (проект Рерберга) и открыто здание «Известий» (проект Бархина) возле Страстного монастыря. Конструктивистские геометрические фасады раздвигали пространство тесных еще улиц. Сенсацией дня стало также и строительство крематория у Донского монастыря. Москвичи оживленно обсуждали новый, неслыханный способ похорон.

Ученым были впервые присуждены Ленинские премии. Было введено звание Героя Труда. Издано специальное Постановление ЦК ВКП (б) об обслуживании печатью женских трудящихся масс.

{119} Это, разумеется, лишь несколько примеров, отдельные штрихи культурной жизни.

Год был юбилейный, и дни революционной годовщины – 7 и 8 ноября – были объявлены нерабочими.

Для Театра Революции год был полуюбилейным: ему исполнилось пять лет.

И актриса, стоявшая у порога, была его – плоть от плоти, от первых его шагов. И была она не его – особенная и ни на кого не похожая.

Бабанова была очень знаменита и получала высший актерский оклад. Больше причиталось только Основному режиссеру. Ее будущий партнер А. Лукьянов, окончив школу юниоров, значился в это время в шестом разряде, и ему положили жалованье 43 р. 13 к. Н. Тер-Осипян – будущая партнерша, наперсница, друг семьи, тоже из школы юниоров, была удостоена седьмого разряда и 48 р. 30 к. зарплаты.

Бабанова была удивительно хороша в эти годы. Ее изящный облик идеальной совбарышни со светлой челкой, падающей на большие, детски-грустные глаза, в белой блузке с маленьким черным бантом украшал обложки журналов, оправленный в овальную рамочку на манер старинных медальонов.

Но за этим прелестным задумчивым обликом скрывалось навсегда и вдребезги разбитое, уязвленное несправедливостью сердце и стальной характер. Безоглядно и доверчиво открытый в одну только сторону – в сторону Мастера, – он неминуемо должен был занять круговую оборону недоверчивости ко всем остальным. Самой послушной и неслышной из многочисленных учеников Мейерхольда суждено будет приобрести славу грозы режиссеров. Не «премьерши», но тирана, – Бабанова навсегда сохранит рабочую хватку и адскую добросовестность времен биомеханических рекордов и нервную подозрительность к себе (не говоря о других).

Она была готовой, законченной актрисой – самородным алмазом с гранями, отшлифованными под рукой Мейерхольда, с врожденной и бессознательной внутренней техникой. В «системе» вряд ли она нуждалась, да и Станиславский будет создавать свою «систему» не столько для таких, как она, сколько с подобных ей исключений. И однако ж никогда и никто больше не предложит ей ту внешнюю точную форму, в которую она привыкла легко и по-хозяйски входить, мгновенно обживая все ее неожиданные повороты и углы. Отныне ей суждено будет вечно мучиться в поисках этой единственной, по-мейерхольдовски четкой формы. А если быть точнее – просто Мейерхольда. Изгнанники могут прекрасно устроиться, но вернуть чувство утраченного дома не дано никому.

Театр Революции, принимая с распростертыми объятиями свою Бабанову, не очень знал, куда применить и как распорядиться этой – не по его бедности – слишком дорогой и ценной вещью. Впрочем, театр тут же анонсировал, что в связи с переходом в Театр Революции актрисы Бабановой в конце октября он возобновляет «Озеро Люль». Для пьесы были заново сделаны конструкции и костюмы и написана новая музыка (джаз-банд). Хозрасчет обязывал.

Готовясь возобновлять «разложенок» Бьенэмэ и Риту Керн, на анкеты, журналов Бабанова отвечала:

{120} «Пора начать смотреть на актера, актрису как на общественно полезного работника. Новый советский быт настолько оздоровил театральную атмосферу, что смешно доказывать, что советская актриса не является символом разложения, проституции и духовной нищеты. Советская актриса самоотверженно работает над строительством театра, и необходимо протестовать против оскорбительного мнения об актрисе как элементе бесполезном, паразитирующем на организме Советского государства»[104].

Бедная соблазнительница Рита Керн, бедная, бедная Бьенэмэ, поднимающая процент классово чуждых зрителей с пятнадцати до сорока!

1927 год оказался для Театра Революции знаменательным во многих отношениях. От Мейерхольда пришел новый директор взамен Матэ Залки – И. С. Зубцов. Из МХАТа Второго – режиссер Алексей Денисович Дикий. Вместе с ним пришла целая группа актеров – четырнадцать человек.

Но пополнение, которое влилось в театр в год пятилетия, и основная его труппа принадлежали, как выразился Файко, «к разным бассейнам театральной культуры». За спиной четырнадцати был, хотя и «Второй», но МХАТ (во главе его стоял тогда Михаил Чехов). Оттуда они ушли вслед за Диким – одним из самых неприрученных и сильных талантов в многообразной и богатой дарованиями истории советского театра. Здесь нет ни места, ни повода остановиться на конфликте Дикого с Михаилом Чеховым. Да и в Театре Революции Дикий явится почти что мимоходом. 14 февраля 1928 года выпустит здесь свою первую премьеру, потом беспокойный характер унесет его в Тель-Авив, где он будет ставить спектакли в «Габиме», оттуда в Ленинград, навстречу «Первой Конной» Вс. Вишневского, снова в Театр Революции, потом в Свердловск. Но за пять с половиной коротких месяцев ему предстоит поставить один из самых долговечных, кассовых и бесспорно один из самых художественно существенных спектаклей Театра Революции – «Человек с портфелем» А. Файко.

Обаяние успеха сопутствовало Дикому: талантливое озорство лесковской «Блохи», обработанной для сцены Е. Замятиным и поставленной в декорациях Б. Кустодиева, и только что состоявшаяся премьера оперы С. Прокофьева «Любовь к трем апельсинам» с художником И. Рабиновичем. Так что, пожалуй, и тень доктора Дапертутто, издателя журнала «Любовь к трем апельсинам», маячила где-то за его спиной…

Рука хотела бы с разбегу написать, что и в жизни Марии Ивановны Дикий успел сыграть определяющую роль, ибо мальчик Гога стал совсем новым и удивительным ее созданием. Но это было бы верно лишь в смысле объективном. Увы, ни встреча (первая, а потому, хотелось бы сказать, решающая) с режиссером другого «бассейна театральной культуры», ни просто с личностью столь яркой и мятежной, ни даже последующий шквальный успех не заслонили Мейерхольда. Гигантская тень Мастера так или иначе поглощала все иные впечатления, все когда-либо узнанное ею в театре.

Между тем явление Дикого на горизонте Театра Революции, конечно же, значило очень многое. И как преддверие явления другого выученика МХАТа – А. Д. Попова – и само по себе. «Художественник» по воспитанию, Дикий не был похож на свою alma mater. Он всегда был «беззаконной кометой» русской сцены, и это огромное явление на небосклоне театра ждет еще своего исследователя. Но в Театр Революции он принес нечто существенно новое: веру в сценическую эмоцию, а попросту говоря, намерение пробудить чувство у актера; {121} и еще – доверие к стихийному порыву. И то и другое было в Театре Революции «не принято».

Нельзя сказать, чтобы встреча двух «бассейнов театральной культуры» прошла безбурно. Лихорадка собраний и диспутов, охватившая страну, ворвалась в Театр Революции и вспыхнула эпидемией. Никто не хотел уходить после спектакля домой из нетопленого здания, все рвались выяснить «платформу», как тогда говорили.

«Ничего не затаивалось, обо всем говорилось до конца, вполне откровенно, хоть иногда и очень резко, – вспоминает О. Пыжова.

… Но если конфликт во МХАТ 2‑м и по сей день вызывает во мне тягостное чувство, то наши жестокие споры в Театре Революции (иногда длившиеся целыми ночами), когда казалось, что уже ничто не примирит, вспоминаются мне как буйное проявление заинтересованности в своем деле, как поиск правды в искусстве, когда даже самые крайние точки зрения сходились в одном – в чистом интересе к искусству»[105].

Бабанова присутствовала при этих словопрениях, но больше помалкивала. Она не была теоретиком, а кроме того, ее считали отпетой мейерхольдовкой. Но нельзя сказать, что споры эти прошли вовсе мимо. Через пять лет, по случаю юбилея Театра Революции, пытаясь оправдать для себя самой свое отлучение от Мейерхольда, она напишет:

«В работе над “Ревизором” мы почувствовали потребность узнать ту культуру прошлого, которую так яростно игнорировали до сих пор…

С того момента я почувствовала, что мое прежнее, резко отрицательное отношение к мхатовской системе начинает уступать место любопытству. К сожалению, мы до сих пор лишены возможности обратиться к первоисточнику».

Книгу Станиславского «Моя жизнь в искусстве» в 1926 году можно было уже прочитать. Но Бабанова была практиком и с «системой» столкнулась в лице Дикого.

«Мне удалось выяснить, что целый ряд законов, открытых К. С. Станиславским, остаются общими законами творчества и не пользоваться ими было бы непростительной ошибкой с нашей стороны. В своем увлечении новыми {123} приемами игры мы пренебрегали одной чрезвычайно важной стороной в актерском деле – тренировкой своего психического аппарата. … Мы преступно недооценивали ту огромную силу, которой обладает наш психический аппарат»[106].

Это писала актриса, которая во времена своей совсем зеленой юности пряталась от простейших этюдов в студии Комиссаржевского, предназначенных для тренировки психического аппарата, и с удовольствием являлась на все занятия, нужные для тренировки аппарата физического. Теперь, как сороконожка, она остановилась в раздумье, какой ногой ступить. Между тем именно этого-то режиссер и не собирался ей подсказывать.

И. Аксенов. Мария Ивановна Бабанова

«Впервые пришлось встретиться с режиссером, работавшим по совершенно незнакомым и не воспринимаемым вначале принципам. О внушающем движении и речи не было. Моторных указаний не давалось. Требовалось то, чего никогда не требовалось, – самостоятельная работа»[107].

Автор же, которого предстояло репетировать, был знаком. Но и Файко был будто уже не прежний.

Режиссер утверждал: «Формально пьеса – психологическая драма, построенная на сложных и тонких человеческих моментах»[108]. Вот уж чего в Театре Революции знать не знали и слыхом не слыхивали!

Автор назвал свою пьесу скромно: драмой. На самом деле ее, скорее, можно отнести к жанру мелодрамы, если только не понимать под этим ничего предосудительного.

Герой пьесы профессор Гранатов, из «бывших», яростно делал карьеру в Институте культуры и революции в качестве «спеца». Он не видел другой гарантии, чтобы уцелеть и выжить в новых условиях, кроме силы. Он убивал физически соратника по эфемерной организации «Русь и воля»; предательством он убивал своего учителя. Но прошлое подступало со всех сторон: шантажировал бывший швейцар Редуткин, возвращалась из эмиграции жена с сыном Гогой. Выхода не было. Загнанный в угол, он произносил с кафедры саморазоблачительную речь и стрелялся.

А. Файко. Объяснение в любви

«Пьеса имела дружный успех у труппы. Бабанова, думалось мне, должна была играть Зину, комсомолку-аспирантку, увлеченную Гранатовым и в то же время не доверяющую ему. В роли были эффектные места, любовное объяснение с заключением договора, неожиданный выстрел, отстреленный нос Данте, финальная сцена и т. д.».

Легкий юмористический оттенок этих поздних воспоминаний заставляет думать, что с годами автор заметил некоторую, мягко скажем, наивность роли образцовой комсомолки Зины Башкировой.

К счастью, и режиссер, видевший, возможно, «Рычи, Китай!» в ТИМе, и сама актриса по его совету, не задержавшись на Зине, предпочли ей сильно и горько выписанный автором образ четырнадцатилетнего сына Гранатова Гоги, вернувшегося с матерью из Парижа и брошенного в водоворот вовсе не понятной ему действительности. Второй раз Бабанова выступила как травести, Достигнув вершин этого исконно присущего театру амплуа.

{124} «Ко мне на дом они приехали вдвоем – Бабанова и Дикий, прослушали пьесу еще раз, а потом приступили к расстановке сил. Когда я заговорил о Зине, посетители мои начали переглядываться вполне открыто, без всякой условной вежливости. На лице Бабановой появились следы некоторой сконфуженности и, может быть, сожаления по моему адресу, в глазах же Дикого притаилась ирония, а губы кривились в высокомерную улыбку И тут они начали обсуждать образ Гоги… Они говорили быстро, с азартом перебивая и дополняя друг друга, а я слушал их и соображал:

– Как же это?.. Значит, опять эпизод?.. Опять на втором плане?.. И кто же? Она, она – Бабанова, моя любимая актриса!.. А внутри, где-то глубоко в подсознании, раздавалось безжалостное карканье: “Дур‑р‑р‑акк! Дур‑р‑ракк!”»

Так писал Файко в 1973 году[109].

Много времени провела я в Доме творчества в Переделкине, слушая по вечерам рассказы Алексея Михайловича, рыхло, как Хлеб в «Синей птице» Станиславского, заполнявшего кресло, но всегда элегантно-остроумного в речах, охотно приправлявшего разговор «крупной солью светской злости». Но и для Файко фигура Мастера заслоняла собой все. А расспросить о том, как встретились Бабанова и Дикий, мне тогда – увы – не пришло в голову.

{125} В статье 1932 года, написанной по случаю юбилея театра, но еще не остывшей от эмоций, он упомянет осторожно о «захватническом эгоизме» актера Театра Революции, но и о его «кровной заинтересованности», о его «жадности» и его «безудержности» и «непримиримости», о «столкновении творческих интересов в открытом бою». Это значило, что с ночных диспутов поле сражения перенеслось на репетиции «Человека с портфелем», и можно представить себе высокие градусы накала страстей, если протагонистами должны были выступить Дикий и Бабанова!

Тогда-то между ними произошел впервые тот диалог, который будет заново повторяться при встрече Марии Ивановны с каждым режиссером.

– Куда я должна пойти, налево или направо?

– Все равно, куда хотите.

Как актриса милостью божией, но и как человек двадцатых годов она всегда будет озабочена вопросом «как». Режиссура – отныне и всегда – будет отвечать ей на вопрос «что». Бабановский характер, трудный для себя, станет с этих пор трудным и для других.

История их сшибки в эту эпоху безудержной гласности нашла место на страницах печати.

М. Бабанова. В книге «Московский Театр Революции»

«Требования режиссуры – полная отдача себя во власть бесконтрольных эмоций и игнорирование внешнего рисунка роли – вызывали во мне бешеный протест.

Я привыкла “прицеливаться” к роли, боясь “стихийности” творческих моментов, привыкла начинать работу с поисков “формы” роли, видя в этом же и ее содержание, и чувствовала себя в совершенном тупике, когда, приступив к планировке одной трудной сцены, режиссура предложила мне сыграть ее, не установив даже мизансцен.

… Я была в отчаянии от взаимного непонимания, и из чувства протеста, чтобы доказать, что из этого ничего не выйдет, начала репетировать. Но совершенно случайное совпадение состояния бессильной злобы, протеста и слез, в котором я тогда находилась, с заданием играть такое же состояние в роли дали неожиданный результат.

Сцена была найдена, и та первоначальная форма, которая была подсказана верным эмоциональным состоянием, оказалась приемлемой и нуждалась только в детальной разработке. Никто из нас не был абсолютно прав и меньше всего режиссура, но я сделала новое для себя открытие, что сила эмоций играет огромную роль в творчестве»[110].

Немедленно вслед статье Бабановой появилось ответное письмо Дикого.

«Гоге – Бабановой.

Дорогой друг!

Никаких “бесконтрольных эмоций”, а тем более “случайных совпадений” в моей работе с вами не было, да и не могло быть, – чудес не бывает!

{126} Не было, конечно, и игнорирования внешнего рисунка роли, доказательством чего служит результат нашей работы. Весь трудный процесс создания роли Гоги, от начала до конца, был проведен мною с совершенно точным, математическим анализом и расчетом. Кажущееся вам до сих пор “совпадение” в действительности было результатом строгого педагогического приема, индивидуального подхода к вам, к вашим тогда чисто формальным позициям»[111].

Оба выступления носили программный характер и могли бы отметить собою важную веху: если не отступление «формализма» по всему фронту, то, как минимум, временное равновесие мейерхольдовской и мхатовской школ. Историку театра остается признать оба взгляда на случившееся равноправными.

Но человеку, идущему по следам прошлого, кажется, что не только борьба театральных течений выплеснулась в этом инциденте. Что принадлежит он столько же истории театра, сколько скрытой истории человеческой души. И вероятнее всего, открытие «силы эмоций» было фактом не только сценической истории «Человека с портфелем», но и жизненной истории самой Марии Ивановны Бабановой.

В архиве Бабановой хранится вырезанная из газеты заметка «Театр Мейерхольда возобновляет “Великодушного рогоносца”».

{127} Как бы в ответ и в пику Театру Революции, встретившему приход Бабановой возобновлением двух его постановок – «Доходное место» и «Озеро Люль», – сам Мастер поделился с корреспондентом соображениями о пьесе Кроммелинка, которую в 1922 году в соответствии с задачами времени он трактовал как фарс, в то время как теперь театр созрел до идеи трагифарса. Он также слегка пооткровенничал насчет только что ушедшей от него артистки: «В первой редакции (1922 г.) режиссеру пришлось мириться с тем, что исполнительница роли Стеллы (Бабанова) не могла, в силу своих сценических данных, в ходе действия переключать свою игру с плана веселой комедии на план высокой трагедии. В первом варианте, – сказал он, – роль Стеллы, в сущности, была только опорой для роли Брюно, не имела ярко выраженной самостоятельной характеристики».

Дальше шло о «вопросах пола» и «нового быта» и о том, что в новой постановке роль Стеллы будет играть Зинаида Райх[112].

Но это Мусю Бабанову уже не интересовало. Она сделала то, что в бессильной ярости мог бы сделать разве что мальчик Гога, – тонким пером, тушью исполосовала то, что сказал Мастер, безжалостно вымарывавший самую память о ней из своего творчества и театра.

Но это было только началом обрушившихся на нее испытаний.

Когда-то – как раз во времена «Рогоносца» – парадоксалист Виктор Шкловский в открытом письме к Роману Якобсону объяснил этот народившийся пафос публичности и всенародного выяснения отношений тем, что «жизнь уплотнена». «Если бы я захотел написать любовное письмо, то должен был бы сперва продать его издателю и взять аванс. Если я пойду на свидание, то должен буду захватить с собой трубу от печки, чтобы занести по дороге»[113]. Теперь, пожалуй, на свидание можно было бы захватить и что-нибудь менее громоздкое, хотя до простого букета цветов было еще далеко. Но есть своя закономерность в том, что в биографии Бабановой, взбежавшей на подмостки под знаком «Рогоносца», публичности суждено будет играть такую непомерную роль.

Не успел Мейерхольд дать свое интервью, как последовало письмо, «по дороге проданное издателю» газеты «Вечерняя Москва» (подпись – «Швандя»):

«Ну хорошо:

От вас ушла Бабанова

И “Рогоносца” ставите вы заново,

Но обижать Бабанову зачем?

Закон гармонии не должен быть нарушен,

Ведь “Рогоносец” был великодушен,

А режиссер – как будто… не совсем»[114].

Между тем, разыграв «Рогоносца» с Райх вместо всем еще живо памятной в роли Стеллы Бабановой, Мейерхольд открыл свою ахиллесову пяту. Старому противнику, критику Тальникову, было тем легче, что неудача возобновления была на самом деле даже не дискуссионна. Он указывал на то, что сама идея возобновления – сомнительна, ибо пять лет назад секрет «Рогоносца» был в его «созвучности» эпохе: «это было весеннее прокламирование новых идей»[115].

«Созвучность» спектакль потерял, а раритетом, антикварной ценностью еще не стал – добавим мы от себя из отдаления полувека, листая страницы отгремевших полемик. Да и не до раритетов было в это еще очень молодое время.

{128} И этого было бы достаточно, чтобы диагностировать ошибку и перейти к очередным делам. Но в полемиках тех лет, заменивших любовные письма и дуэли, не щадили не только самолюбий, но и сердец.

«Другая причина успеха этого спектакля даже и в среде зрителей, не сочувствовавших экспериментам Мейерхольда, заключалась в его чисто театральной, актерской значительности.

… Без Стеллы нельзя точно восстановить “Рогоносца”, – это ясно. Из двух главных партнеров пьесы выбыла партнерша, из тонко-музыкального дуэта выбыла женская партия, и Ильинский потерял свой тон: он бросает звук в пустое место и, не находя резонанса, теряет его».

И далее Тальников точно так же переходил на личность Зинаиды Райх, как только что Мейерхольд походя растоптал Бабанову. Он писал, что роль Стеллы не в данных Райх, что она тяжеловесно движется и вяло подает реплики и что Анна Андреевна Сквозник-Дмухановская взялась играть искрометный французский фарс…

Естественно, за шпильками в адрес Райх следовала элегия памяти Бабановой. «Невольно на память приходит прежняя замечательная Стелла – Бабанова, ритмическая, легкая, молодая, игравшая в быстром темпе фарса идиллию наивной, трогательной влюбленности с безумным провалом в душевную трагедию». Настоящее бросало тень на прошлое, и слова критика могли быть отнесены не только к сцене, но и к жизни. «Потеря Бабановой для театра совершенно незаменимая потеря: зритель ясно увидел это в “Рычи, Китай!”, где лучший момент всего спектакля (Бабанова) исчез, увидел в “Ревизоре”, где отсутствие превосходной Марьи Антоновны сразу выбивает одну из немногих лучших партий спектакля, не блещущего актерскими силами. И еще резче увидали мы это сейчас в “Рогоносце”»[116].

Журнальная полемика длилась еще – мучительно для обеих сторон. Мейерхольд не удержался от собственноручного письма в редакцию. Читать это письмо жалко и стыдно. Так иногда великая страсть делает смешным великого человека.

В этих запоздало вскипевших вокруг ухода Бабановой страстях любая из сторон вольна была считать себя победительницей – и для всех это была пиррова победа. Терялось достоинство, унижались самолюбия, даже самая неоспоримая истина являлась в одеждах демагогии. Все было очевидно и безнадежно.

Далеко на заднем плане журнальных полемик страдала молча невольная их виновница, а между тем делала то, что всегда: каждое утро бежала в театр, на репетицию к Дикому. В сущности, все ее недоразумения с Диким сводились к тому, что он не Мейерхольд.

Да позволено мне будет предположить, что в маленького Гогу было вложено нечто гораздо большее, чем сиюминутное состояние «бессильной злобы, протеста и слез» от разлада с Диким. Большее даже, чем пробудившийся интерес к «системе» МХАТ. Что потрясение от разрыва с Мейерхольдом открыло какие-то эмоциональные шлюзы души, склонной к самообузданию.

Это только что стрясшееся и никогда уже не изжитое стало человеческим, интимным фоном душевной драмы мальчика, выраженной, как всегда, в чистой и точной сценической форме, но с неслучавшейся прежде «силой эмоций».

Все идет в дело в душевном хозяйстве художника, и в решающую минуту подсознание вынесло на поверхность только что испытанную боль. Психоаналитики {129} могли бы указать на Гогу как на сценическую реализацию «отцовского комплекса».

Так случилось, что, сам того не ведая, Мейерхольд еще раз помог своей ученице. Роль Гоги показала, что Бабанова может быть велика и сама по себе, без Мастера.

Как всегда, когда образ выходит далеко за масштабы спектакля, появляются апокрифы. Многим казалось, что они «видели» показ Мейерхольда на репетиции «Рычи, Китай!». Так же точно вспоминает Пыжова, как Дикий «подсказал» Бабановой прыжок с кресла на грудь Гранатову – ту «форму», в которую неожиданно для нее самой вылилось состояние «бессильной злобы, протеста и слез». Она же подробно описывает, как Дикий повез актрису к лучшему мужскому портному и сам заказал для Гоги костюм.

Из бесед с М. И. Бабановой

«Что Дикий действительно мне подсказал – это играть не ребенка, а мужчину. Это он мне много раз говорил: “Играйте мужчину, взрослого”. Он вообще-то был очень талантлив – позже я об этом задумалась. “Блоха” – блестящий спектакль… Как-то много лет спустя мы встретились на радио – он был уже тяжело болен, ему трудно было встать со стула, – и я вдруг пожалела, что так мало с ним работала.

Но насчет костюма – чепуха. Парик был отвратительный, я все время другой просила сделать, более естественный, и костюм скверно сшит театральным портным – театр бедный был. Он вечно жал мне в подмышках, двигаться неудобно было – какой там лучший портной!»

{130} Действительно, на фотографии виден и парик и дурно сшитый костюм – все, что на сцене скрашивалось игрой актрисы. И лишь рука Фаворского сохранила идеальный облик Гоги, каким он представлялся из зрительного зала.

Гога появлялся в квартире своего отца, профессора Гранатова, под руку с матерью – Ксении, как немного покровительственно и ребячески-нежно называл он ее. Оба они – Ксения Тревэрн, крупная, породистая, но какая-то обмякшая в своем ненужно-элегантном парижском туалете, и мальчик во взрослом костюме-тройке со стеком под мышкой – казались удивительно неуместны здесь, где их не ждали и не хотели.

Бабанова не видела тогда Парижа, не знавала и эмигрантов, но была безошибочная угаданность в респектабельном, затянутом внешнем облике ее Гоги – «в Париже нельзя иначе», – во взрослой церемонной сдержанности манер и прячущейся за ними пугливой настороженности.