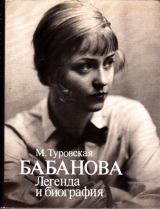

Текст книги " Бабанова. Легенда и биография"

Автор книги: Майя Туровская

Жанры:

Биографии и мемуары

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 5 (всего у книги 25 страниц)

Однако амплуа, отводимое Бабановой, становилось для нее вполне реальной Угрозой: она явно задерживалась на ролях «танцуньи-мимистки». Даже Рита Керн из бытовой пьесы Ромашова в этом ничего не изменила.

{60} Сюжетом пьесы послужил недавний и еще памятный публике судебный процесс «переродившегося» председателя Российского торгово-промышленного банка Краснощекова, и молодой драматург Ромашов обнаружил недюжинную наблюдательность в живых зарисовках нэповской Москвы. От абстрактной революционности «Человека-массы» Театр Революции заметно отходил в сторону жанра, и публика встречала со смехом, как знакомого, авантюриста Семена Рака в исполнении Д. Орлова. Увы, среди жанрово точных зарисовок спектакля соблазнительница Рита Керн была самой условной. Грипич предложил актрисе рисунок в духе сыгранных уже ею ролей.

А. Гвоздев. Ритм и движение актера

«Так в “Воздушном пироге” вырастает облик танцовщицы – ритмизированный плакат, где Бабанова ярко выявляет себя в качестве художницы большого города, со всеми изломами ритма его тревожной жизни»[44].

Риту Керн Бабанова не любила. Если участие в мейерхольдовских спектаклях всегда вознаграждалось для нее возможностью учиться, а все ее гризетки были изящным «остранением» «фокстротирующей Европы», то Рита Керн, помимо всего прочего, прямо бросала тень на профессию актрисы. А с этим согласиться Бабанова уж никак не могла.

{61} Из бесед с М. И. Бабановой

«Поверьте, я успеху своему цену знаю – что это за успех. В “Люле” – там все дело в танцах было. У меня там был акробатический танец и песенка. И еще я была полуголая – на мне была коротенькая юбочка, я ее приподнимала, а там были черные трусики, и на них нарисован белый заяц, бегущий, окантованный зеленым, – такой мне костюм сделали. Это имело бешеный успех, хоть номеришко-то был маленький, крошечный. Но это был первый такой номер во всей России, его Мейерхольд придумал. Голейзовский ставил танец – но как! Движения совсем простые, но такие элегантные, пикантные, парижский шик такой, что я прославилась как специалистка по шансонеткам и мне стали их давать без конца, пока в “Рычи, Китай!” я не отказалась наотрез. Нет, говорю, хватит.

– Но вы любили своих шансонеток, Мария Ивановна?

– Конечно, любила, господи, кто же их не любит, все любят. Вот сейчас это модно, а тогда было немодно. У меня голос как раз для этого был – игровой, а не певческий. Голос был чистый, мелодию я запоминала с одного раза. Потом и на радио так. “Мария Ивановна, будем готовиться?” А я уже готова, могу записываться. Для оперы – мне говорили – голос мал, а я и не хотела в оперу, и в оперетту не хотела, а петь любила. Пела для себя.

– У вас была целая серия этих шансонеток?

– Ну, какая серия – “Люль”, “Д. Е.”, еще на “Бубуса” я согласилась. Тогда ведь не было этого жанра. Это потом стало…»

На самом деле жанр был, но не в театре, а в быту. Нэп был благоприятен для всевозможных «малых форм». И вопиющий парадокс Бабановой в том и состоял, что, выбегая на сцену полуголой – с папиросой, свисающей с губы, в надвинутом кепи парижской апашки или в цилиндре девицы из мрачного берлинского бара, – в быту она была, пожалуй, самой строгой и самой скромной из московских актрис.

Михаил Жаров как-то заметил, что открывшиеся в это время в Москве коммерческие магазины он поименовал про себя музеями и относился к их соблазнительным витринам, как к музейным стендам. То же самое, наверное, могла бы сказать о себе Бабанова. Но в чаянии заработка – и просто от избытка молодых сил – тот же Жаров и Ильинский охотно выступали в нэпманско-артистическом кабаре «Нерыдай», открытом предприимчивым артистом оперетты Кошевским в Каретном ряду, близ сада «Эрмитаж». В трактире, доступном лишь толстым нэпманским кошелькам и оформленном в русском стиле с расписным чайником на занавесе и ложей в виде русской печи, был стол для артистов с подачей дежурных блюд. Кабаре «Нерыдай» не чурались Маяковский и Есенин, здесь пел под гитару маститый Давыдов, тексты для программы сочиняли Николай Эрдман – будущий автор «Мандата», Вадим Шершеневич, Виктор Ардов. Многое было остроумно, весело и вовсе не чуждо художественности. Гости начинали съезжаться с десяти часов вечера, артисты собирались после спектаклей, программа начиналась заполночь и кончалась под утро.

Впрочем, разнообразных видов кабаре, мюзик-холла и прочей эстрады было множество – кто только их тогда не открывал. Фореггер основал Мастфор с «танцами машин». При Камерном театре было свое подобие театра миниатюр – «Эксцентрион». После спектаклей появлялся там в числе других гостей и Луначарский. Были и вовсе нэпманские заведения.

{62} В том же помещении на Садовой, 20, где играл архиреволюционный ТИМ, в Зеркальном зале открылось заправское казино (надо же было как-то поддерживать ветшающее строение). Игра шла ночи напролет. Последние в пух проигравшиеся несчастливцы покидали здание при бледном свете утра, когда театр уже начинал свои репетиции.

Ночная жизнь только-только пробуждающейся от разрухи Москвы расцвела вдруг множеством увеселительных заведений разного пошиба – от снобистски-художественных до грубо-коммерческих, – и уж кто‑кто, как не Бабанова с ее небольшим, но природно поставленным голосом, абсолютным слухом, танцевальным репертуаром от Голейзовского и мейерхольдовской выучкой могла бы найти себе место (и заработок) в любом из московских кабаре!

Увы, и теперь, как в памятные времена «Рогоносца», она не изменяла правилу: ночевать надо дома. Ни одно из московских кабаре никогда не видело ни за своим столиком, ни на эстраде прославленную «шансонетку» мейерхольдовской сцены. Она оставляла в неуютных уборных нескромные полуголые туалеты, чтобы облачиться в короткое платье полуспортивного стиля, в клетчатую кепку и пальто из твида, взять в руки маленький чемоданчик, какой носили тогда балерины, спортсменки и вузовки, и превратиться из «шансонетки» в обычную московскую барышню. Такой – молодой, очаровательной, с веселым ожиданием в глазах – сохранили ее облик обложки журналов. И чем успешнее «разлагалась» она на сцене, тем строже следила, чтобы тень «разложения» не пала на ее образ «новой актрисы», тем больше в быту она держала форму деловой, независимой, самостоятельной женщины. Впрочем, точно так же сторонилась Бабанова и другого увлечения эпохи: участия в многочисленных диспутах о «левом» и «правом» искусстве. В то время как ученики и последователи Мейерхольда с азартом устраивали обструкции его противникам, находя в этих весьма условных словопрениях повод для веселого скандала и выход для молодых сил, она держалась поодаль и от этой боевой команды. Не была она ни комсомолкой, ни партийкой, но была актрисой, актрисой и еще раз актрисой. Новой актрисой нового времени в новом театре и в новых общественных условиях.

{63} Это означало, что она наравне со всеми участвовала в субботниках; играла в выездных спектаклях; несла любые «общественные нагрузки», которые на нее возлагали. И всегда училась чему-нибудь, нужному для ее профессии. Работала над голосом. Корпела над английским (французские песенки не доставляли ей хлопот, но номер «Чонг» требовал и хорошего английского произношения). Любила же Муся Бабанова по-прежнему спорт и предавалась с увлечением то пинг-понгу, то популярному тогда волейболу, то теннису. Еще она любила и жалела животных, и в доме вечно жили подобранные где-нибудь собаки и кошки. С ними она дружила, как с людьми, а может быть, и больше. Личную жизнь свою она смолоду и настрого отделяла от публичности, сопутствующей ее профессии.

Вторым мужем ее, так же естественно и недраматично, как первый, стал партнер по танцам Давид Яковлевич Липман. Роман случился тут же, в театре, среди репетиций, и носил самый скромный характер. Додик Липман таскал за Мусей ее чемоданчик и был ей рыцарски предан. Он был прекрасным партнером в танцах – музыкальным, ритмичным, – но ни разу в статьях, где много и восторженно писали о Бабановой, не упомянули ее кавалера. С тою же готовностью он и в жизни принял на себя обязанности ее партнера. Это было не просто. Стать мужем знаменитой артистки для человека незнаменитого – испытание характера вовсе не пустячное. Он выдержал его с честью и с человеческим достоинством. Тем большим, что в быту Бабанова обнаружила нелегкий нрав и недюжинный, меткий, а с годами и скептический ум. Но у него был легкий характер, он был добр, любил ее, а большего долгое время ей и не требовалось. Она была единственна и неповторима, и у нее – со времени холодного родительского дома – не было друзей. Давид Липман дружил с ее родителями, был общителен.

Из рассказа В. А. Каплана

«Мы с Додиком были знакомы еще до театра, вместе учились в Ташкенте; потом мы приехали в Москву и разбрелись кто куда. В ГВЫРМ я снова встретился с ним. Он был добрый и милый человек и очень музыкальный. Шли ночные репетиции “Рогоносца” – Мария Ивановна была тогда совсем {64} девочка с золотистыми волосами. Смотреть на эти репетиции – и на нее – было наслаждение. Он ее просто боготворил.

Я бывал у них в Замоскворечье: мы с Липманом очень дружили, нас даже называли “два Додика”. Додя с Марией Ивановной были на “вы”, отношения были очень деликатные.

Дом был тихий, голоса никто никогда не повышал. Отец очень стеснялся гостей Марии Ивановны – они казались ему важными людьми. Он продолжал работать на заводе токарем по металлу. Мать была выше его ростом, более общительна. Додю они очень любили, и это уже говорит о нем с лучшей стороны. Друзей было немного, очень близких, пожалуй, вовсе не было.

Потом Мейерхольд выгнал меня из театра, я попал в армию и служить меня послали на Дальний Восток. Когда я вернулся, то в театр уже поступить не смог – не было гардероба – и устроился на завод токарем по металлу, как Иван Иванович Бабанов. Деваться мне было некуда, и я часто бывал у Давида и Марии Ивановны. Они уже были в Театре Революции. Давид сначала пошел было в Оперетту – вместе с Бебутовым ставил “Герцогиню Герольштейнскую” и был там очень на месте.

Но Мария Ивановна поступила в Театр Революции, и он пошел туда же: преподавал в школе юниоров, был ассистентом режиссера, помогал по музыкальной части.

Брак их был основан на его отношении к ней. Со временем стало холоднее, отдаленнее – это когда на горизонте появился Федор Федорович Кнорре.

Потом я еще раз близко столкнулся с Марией Ивановной. Это было в Ташкенте, в эвакуации.

Липман тоже был женат вторым браком. Недавно Давид умер. А жена его была чем-то похожа на Марию Ивановну».

… Так жила, не изменяя себе, Муся Бабанова. Бесшабашные партнеры выступали в кабаре, пели куплеты, играли в других театрах. Зинаида Райх выезжала с Мейерхольдом в Берлин и Париж – молодая женщина эпохи военного коммунизма становилась одной из первых дам Москвы. У нее был вкус, женственность, размах, она умела поставить дом (с Новинского бульвара Мейерхольды со временем переселятся в Брюсовский переулок, что у Тверской, где займут большую квартиру с двумя выходами на лестничную площадку).

Кругом творилась пестрая, сумбурная жизнь театральной Москвы, в которой Бабанова – недавняя дебютантка – занимала одно из самых почетных мест. Каждый вечер она шла то на Большую Садовую, то к Никитским (совмещать два театра становилось все труднее), но совесть ее, хоть работала она не за страх, а за совесть, не была спокойна. Правда, «новая женщина» – крестьянка ли Виринея, учительница Любовь Яровая или работница Глафира – вообще еще не была сыграна на сцене; Бабанова играла в самых революционных театрах, у самого революционного режиссера. Но про себя она не знала, делает ли то, что требует время от новой актрисы.

На самом деле ни Муся Бабанова тогда, ни народная артистка СССР Мария Ивановна Бабанова теперь не знает толком, что именно приносила она на сцену и чем в действительности заслужила любовь и быстро ставшую легендарной славу. Это тем более удивительно, что выросла она под эгидой Мейерхольда, в жестокой оппозиции к идее актерского «нутра», при ясном свете разума и обозримости {65} техники. Но то, что просвечивало сквозь прозрачную и твердую оболочку образов, само собою творилось в лаборатории ее таланта. Может быть, эта невольная работа подсознания (или сверхсознания?) и есть сам талант. Иван Александрович Аксенов, который пристрастно, хотя и издали, наблюдал Бабанову в жизни и на сцене, описал парадокс бабановских «шансонеток» с исчерпывающей для своего времени полнотой.

И. Аксенов. Мария Ивановна Бабанова

«Ее мучила общественная сторона ее деятельности, и она сомневалась в своей социальной полезности. Она показывала “разложение”, и этому разложению хлопали, оно нравилось. … Она любила играть и играла с любовью. Значит, она любила развращать публику и приносила определенный общественный вред.

… Если она воображала, что играет развратниц, она ошибалась самым непростительным образом: она не сыграла их ни разу и никогда их не сыграет. В ее изображении разлагающийся капитализм просто оказывался неспособным к достойному обращению с такой ценностью, какой является очаровательная, молодая, жизнерадостная женщина, воплощаемая игрой артистки.

{66} … Несчастные шалуньи, которых – как она показывала – капитализм непрерывно калечит и уродует, останутся навсегда в памяти всех, кто имел счастье видеть игру Бабановой…»[45].

Если отвлечься от агитзадач, извлекаемых из искусства Бабановой эпохой яростной дидактики и прекраснодушных утопий, мы получим вполне реальную и ранящую тему ее шансонеток. Пробившись ростком в начале «бурных двадцатых», она станет одним из лейтмотивов молодежной волны в «бурные шестидесятые». Эта тема – ранняя и насильственная опытность при полной невинности, почти младенческой неразбуженности души. Возможность этого острого диссонанса, впервые воплощенного в золотоволосой Стелле, уловил Мейерхольд и его-то обратил на нужды своих агитспектаклей. Самую существенную по объему роль из этой вереницы он предложил ей в комедии Файко, написанной по заказу ТИМа: это была роль Теа в «Учителе Бубусе», сыгранная между Бушоттой в «Кадрили с ангелами» и Ритой Керн в «Воздушном пироге».

История, случившаяся во времена «Бубуса», впервые и без обиняков показала Бабановой ее реальное будущее в Театре имени Мейерхольда, где могло быть много артистов, но первая артистка одна: Зинаида Райх. Наивно полагая, что жизнь предлагает ей нелегкий выбор, но все же выбор, знаменитая Бабанова поплакала, погоревала, распростилась с мечтами о больших и главных ролях и согласилась быть второстепенной у Мастера. Жизни вдали от него она не мыслила. В новой комедии Алексей Файко, очарованный талантом и прелестью молодой артистки, написал специально для нее главную роль Стефки. Но получила ее Зинаида Райх.

Из этой второй встречи с Мейерхольдом драматург вынес не много счастливых минут, зато немало язвительных наблюдений над новым семейным, а с ним и театральным положением Всеволода Эмильевича.

«В начале репетиций мы несколько раз собирались у Мейерхольда на квартире, когда он жил на Новинском бульваре… Атмосфера на них была деловая, суховатая, и единственным, кто вносил эмоциональные отклонения, был Мейерхольд – своим чрезвычайным, повышенным вниманием к Зинаиде Райх.

… Я наблюдал за Мейерхольдом, и мне казалось, что он мало слушает то, о чем говорят, потому что главной его заботой были комфорт и покой Зинаиды Николаевны: то он клал одну подушку ей за спину, то бросал другую на пол ей под ноги, то прикрывал пледом ее колени, то задергивал штору от солнца, то проверял, не дует ли из форточки. Он весь был в сосредоточенном и самозабвенном движении. Но я ошибался, полагая, что он не участвует в обсуждении. Малейшее нарушение режиссерских планов вызывало в нем мгновенный и резкий отпор.

… Так же обстояло дело и с распределением ролей. Как-то еще до этих совместных совещаний Мейерхольд меня спросил в присутствии Зинаиды Райх:

– А кто, по-вашему, должен играть Стефку?

Я сказал, что если роль Бубуса я писал для Ильинского, то в роли Стефки я вижу только Бабанову. Сказал… и тут же осекся. Всеволод Эмильевич и Зинаида Николаевна быстро переглянулись, в глазах и на губах у них мелькнул смешок, потом Зинаида Николаевна просто громко рассмеялась, не пытаясь себя сдерживать.

– Ну?! Севочка! Что я тебе говорила?! – спросила она Мейерхольда.

{67} А он, низко согнувшись, протянув сложенные руки между колен, сидел некоторое время молча. Потом выпрямился, посмотрел на меня в упор и произнес очень вкрадчиво и любезно:

– Вам, конечно, будет приятно узнать, что роль Стефки согласилась взять на себя Зинаида Николаевна»[46].

А. Файко. Объяснение в любви

«То чувство, которое я испытывал тогда к Бабановой, а через нее к Театру Революции и к театру вообще и даже к собственным своим драматургическим планам, – это чувство скорее всего можно было бы назвать… чувством влюбленного человека. В нем была и радость, и робость, и дерзость, и нерешительность, и грусть, и боль, и суеверные приметы, восторг и изумление, миллионы разных вопросов, туманных надежд и суеверного страха. Была тут и ревнивость».

Увы, все это, вместе взятое, не могло спасти для Муси Бабановой даже роль Стефки.

«Помню, как через телефонную трубку до меня доносится голосок Бабановой, прерываемый слезами, полный обиды, злости, жалоб, негодования, упреков и протестов… А я? Ну что я? Ничего. Подчинился обстоятельствам… Сдалась и Бабанова…»[47].

Из бесед с М. И. Бабановой

«Мейерхольд со мной почти никогда не разговаривал, и я держалась от него вдали. А тут он меня сам вызвал и сказал: “Я прошу вас в "Бубусе" сыграть роль Теа, которую я вам назначил. Я прошу вас не отказываться и сделать это для меня”.

Ну что мне было делать? Я знала, что Файко просил дать мне Стефку. Роль, правда, мне не очень нравилась, не то чтобы это была моя роль. Но все равно, я плакала день и ночь – играть-то хотелось! Но Мейерхольд меня никогда ни о чем не просил. Он вообще не просил – говорил, его слушали. А тут он сам меня просит! Я согласилась, конечно. Я взяла эту Теа, хотя эти роли у меня уже вот где были.

И за это он мне кое-что подбрасывал – больше, чем обычно. Он понимал, что меня обидел, но знал, что я все для него сделаю. Скажет выброситься из окна – выброшусь. Вот так я получила эту роль».

«Бубус» был спектакль непривычный, необычный для Театра Мейерхольда – спектакль-остановка, спектакль-раздумье перед чем-то новым, еще не до конца осознанным в творчестве Мастера. Как будто стремительный поток, прежде чем полноводно литься дальше, разлился заводью.

Все в этом спектакле замедлилось и переменилось. Мейерхольд необычно много говорил, делал предварительные экспликации и доклады – объяснял актерам принципы задуманной им «предыгры». Илье Шлепянову было предложено сделать оформление, разительно отличавшееся от аскетизма и Динамичности прежних агитспектаклей.

Пушистый зеленый ковер с ободком цвета гранат обозначил игровую площадку. Она была окаймлена и ограничена занавесом из звонких бамбуковых палочек – их перестук при появлении актеров составил ритмический фон спектакля. Мебель заменял круглый фонтан в одних сценах, диван – в других.

{68} Над изысканной условностью интерьера в золоченой концертной раковине пианист во фраке и лаковых башмаках (будущий кинорежиссер Лео Арнштам) разыгрывал на рояле фортепианные пьесы Листа и Шопена. А надо всем этим мелькали огни реклам и светились вывески. Совмещение в одной декорации интерьера и улицы казалось тогда неслыханной дерзостью.

Самое удивительное, что ссылался при этом Мейерхольд на юное еще искусство кино. Уже не экранные погони и драки, как в «Люль» и «Д. Е.», а, скорее, атмосфера киносеанса где-нибудь в «Ша нуар», «Арсе» или «Колоссе»: немая, мимически выразительная игра теней на полотне экрана, импровизация тапера на пианино, то ввергающая зрителя в пучину экранных страстей, то уносящая его в мечту, то подстегивающая ритм погони, – интриговали Мейерхольда. Мимическая игра кино, застывающая на мгновение выразительным крупным планом, перед тем как кануть «в диафрагму», сгодилась ему для нужд чисто театрального «остранения» сюжета в «предыгре» актеров. Волнующие звуки рояля – для того чтобы обратить обличительный пафос не на мелочь уже повсеместно размененного театрами «разложения», а в самую сердцевину старой культуры – в ее подлинность. Впрочем, джаз-банд Валентина Парнаха время от времени перебивал Шопена и Листа, чтобы дать дополнительный оттенок «современной извращенности, необходимого декаданса».

«Сцена (окружение) должна быть статична, а действующие лица динамичны…

Нужно вспомнить “Рогоносца”. “Рогоносец” был абсурден, схематизирован, быт не вылеплялся.

Здесь придут на помощь элементы быта в костюмировке… и аксессуары…

Основной стержень нашего театра – условный театр…

Музыка вещь не случайная, например, кино нельзя воспринимать без музыки…

Построение ритмическое, а не метрическое…

Некоторая элегантность постановки, дендизм. Но на этом сладковатом, элегантном, надушенном фоне фигуры должны быть очень гротесковы».

Так записал некоторые положения доклада Мастера труппе 1 ноября 1924 года один из дипломников[48].

«Построение ролей дает сложную партитуру движения и реплик, требующую от актеров виртуозной техники восточных театров», – гласит другая запись[49].

Потом окажется, что в этом странно-многозначительном, медлительном, вовсе не сатирическом спектакле сыграли свои роли хорошо едва ли не все актеры. Воспринятый критикой и публикой с непривычным для Мейерхольда тягостным недоумением, отчасти даже с насмешкой, «Бубус» в полном смысле слова стал лабораторией – школой игры для актеров и приуготовлением к «музыкальному реализму» «Ревизора» для режиссера.

Ось театральной культуры поворачивалась – еще почти неслышно, – где-то в недрах зрел интерес к отдельной личности и судьбе. И Мейерхольд, может быть и не думая об этом, исподволь нащупывал новые возможности индивидуализации без ненавистного «психоложества». Марионеточные фигуры некоего вымышленного среднеевропейского общества – банкир-нувориш ван Кампердафф (Б. Захава), салонный авантюрист Фейервари (В. Яхонтов), куклообразный генерал Берковец (Н. Охлопков) – выступили из «надушенного фона» с непривычной рельефностью.

{70} В роли развращенной девчонки Теа Баазе Бабанова еще раз досконально прошла школу Мастера – школу прихотливого, но четкого рисунка роли, отработанного до безусловности партитуры.

Даже самые условные современные постановки не дают реального представления о мейерхольдовской условности. К обычному театру его спектакли относились, как стихи относятся к прозе: в них не было пустого, «ничьего» времени. Ритмизовано было каждое мгновение. Ритмизован был каждый шаг: в них не было «никаких» мизансцен. В силовом поле фантазии Мастера меняло очертания все в целом. Если в чем влияние кино и было наиболее сущностным, то именно в этом, а не в отдельных приемах.

Бабановой Мейерхольд на сей раз уделил несколько больше внимания, чем обычно: как-никак, совесть его не была чиста. Зная ее возможности, он предложил особо изощренные ритмы: «Есть излом: в век фокстрота живет в танго, изогнута. Декаданс. Культура его»[50].

Кроме того, он придумал для Теа особый номер: она должна была танцевать перед ван Кампердаффом в пачке и на пуантах.

Из бесед с М. И. Бабановой

«Взамен отнятой роли Мейерхольд дал мне маленький номеришко в “Бубусе” – на музыку Гуно – песнь Маргариты из “Фауста”. Он сказал: {71} “Встаньте на пуанты”. Я встала, потому что была довольно тренирована и привыкла выполнять все, что требовал Мейерхольд. После чувствую – болит. Пошла к доктору – оказалось, вывихнула большой палец на левой ноге. Я ведь неграмотная была, не знала, что главная опора на правую ногу, да и кто же танцует на пуантах безо всякой подготовки. Номер я сделала все же. Но кость так и срослась неправильно – и теперь ношу эту память о Мейерхольде, навеки осталась».

Непропорциональное выдвижение Зинаиды Райх, которое началось именно с «Бубуса», потеснило не одну Бабанову. К тому же Стефка, требующая от актрисы грациозной и смелой комедийности, Зинаиде Николаевне явно не давалась, и это вносило нервозность в общую атмосферу репетиций. Быть может, не без тайного злорадства, в котором не признался он ни Мейерхольду, ни читателям мемуаров, Файко окрестил героиню сценария «Папиросница от Моссельпрома» (написанного им совместно с Оцепом для новой кинофабрики «Межрабпом-Русь») Зиной Весениной. Во всяком случае, история красивой лоточницы, которая по протекции становится актрисой, была принята Мейерхольдом на счет жены. Театральные нравы не отличались в то время Церемонностью, и он прямо обвинил в этом автора, мстительно сочтясь с ним в разносной рецензии под прозрачным псевдонимом.

{72} На беду, тот же Ильинский, который репетировал Бубуса, играл и главную роль в фильме. Гнев Мейерхольда не пощадил и любимого ученика. Ко всему прочему жена Ильинского, недавно вступившая в ТИМ, играла роль Тильхен Баазе в паре с Теа Баазе – Бабановой. То, что безропотно сносила прославленная Бабанова, начинающая Ильинская сносить не захотела. Она отважно подняла голос против явного пристрастия Мастера к Райх. Мейерхольд вспылил, вспылил Ильинский – он любил свою жену не меньше, чем Мейерхольд свою. В атмосфере назревающего скандала, почти в канун премьеры, исполнитель главной роли покинул театр. Бубуса пришлось срочно передать среднему актеру Бельскому. Вместе с Ильинским ушла его жена.

Бабанова продолжала репетировать Теа. Заступиться за нее было некому, да она и не потерпела бы. Поднять голос на Мастера казалось ей кощунством.

Когда в начале следующего сезона автор, недовольный спектаклем, опубликует в «Вечерней Москве» открытое письмо театру, Бабанова еще раз присягнет на верность Мейерхольду. В компании с Райх и несколькими другими актерами она выступит в защиту режиссера против Файко.

И это та самая Бабанова, которая – в недалеком уже времени – прославится своим строптивым характером и станет грозой и мучением режиссеров! Да тот же ТИМ в своем «фольклоре» насчитывал немало преданий, свидетельствующих о природной вспыльчивости лучшей из его актрис.

К Мейерхольду это не относилось. Нет режиссера, кроме Мейерхольда, и нет театра, кроме ТИМа, – думала она.

Между тем положение ее посреди двух театров становилось напряженным. Театр Революции в 1924 году был переведен на хозрасчет, и «кассовая» артистка {73} Бабанова, примадонна «Доходного места» и «Озера Люль», была ему нужна. Мейерхольд же отходил от Театра Революции все дальше, все меньше было надежды увидеть его на репетициях новой пьесы. В докладной записке политсовету он недвусмысленно объяснил, что Театр Революции должен впредь пополнять свою труппу с помощью школы юниоров, а «не путем перекачивания актеров из Театра им. Вс. Мейерхольда, который на некоторое довольно продолжительное время не будет в состоянии откомандировать своих членов»[51]. В этих условиях разрешение выступать в Театре Революции, официально данное Бабановой, оказывалось сомнительной привилегией. После демонстративного ухода Ильинского с ее интересами вообще перестали считаться и назначали спектакли, не сообразуясь с репертуаром Театра Революции. Бедной Мусе Бабановой казалось, что это делается нарочно, чтобы заставить ее уйти из ТИМа. Она и с детства не была проста и доверчива, а тут становилась нервно-подозрительна, как все, кто зависел от Мейерхольда. Ведь свойство это в любой человеческой среде рождает что-то вроде цепной реакции. Подозрительность Мейерхольда, окруженного обожанием и преклонением учеников, и всегда была легендарна, а в условиях борьбы театральных фронтов, полемик, легко переходящих на личности, она оказывалась уже не просто личным свойством. Не последнее место принадлежало в этом и семейной ситуации Мейерхольдов и характеру Зинаиды Николаевны.

«И ему и ей казалось, что они окружены врагами, и это мешало им жить, – свидетельствует Волков.

Без Райх нельзя понять творчество Мейерхольда 20 – 30‑х годов, его Репертуарных шатаний, отдельных композиций, режиссерских партитур. {74} О союзе Мейерхольда и Райх нельзя говорить только в плане театроведческом. Это тема для большого психологического романа с погружением в самые глубины человеческой души»[52].

Личность и судьба Райх, входящей в наш рассказ лишь в одном своем качестве – соперницы Бабановой, – отмечены резкой светотенью эпохи. Тип «роковой женщины», неуравновешенной и магнетической, воплотился в ней противоречиво, в формах, присущих времени. Х. А. Локшина – в то время ассистент Мейерхольда (ей еще придется сыграть свою роль в судьбе Бабановой) – вспоминает Райх во времена ее театрального самодержавия как человека глубоко несчастливого. Продолжала ли она любить Есенина или недостаточно любила мужа – все это вопросы для романиста, а не для историка. Но в самые трудные времена Мейерхольда она осталась ему бесконечно предана. Трагическая гибель (ее нашли в квартире убитой, с выколотыми глазами) закончила бурную судьбу этой необычной женщины, сыгравшей в жизни Бабановой столь роковую роль.

Если отношения Мейерхольда и Райх – тема для психологического романа, то одна из неожиданно существенных, почти мелодраматических ролей в этом романе выпала на долю Бабановой, вовсе ее не желавшей, к ней не готовой, но вынужденной обстоятельствами сыграть партию соперницы Райх до конца.

Странная эта роль выпала ей уже потому, что силой и свойствами своего таланта она оказалась естественной и единственной протагонисткой молодой труппы ТИМа. Обновление техники и самого типа актера, молодость эпохи самым буквальным образом в ней воплощались. Мейерхольд призывал к преодолению богемности в быту – она могла служить образцом и примером деловой строгости; он призывал к отказу от «медиумической теории» вдохновения в пользу высшей квалификации «той энергии, элементарное проявление которой находит выражение в труде физическом»[53], – Бабановой не нужно было специального вдохновения, оно являлось по прозаическому сигналу помрежа; зато «высшей квалификации» добилась она трудом и прилежанием. Искусство Мейерхольда в эти годы было молодо, легко, звонко – она была молода, легка, звонка. Мейерхольд не мог этого не видеть, но он любил Зинаиду Николаевну Райх и соседство Бабановой было нежелательно.

Так образовался этот странный «треугольник», стороны и углы которого были явно не равны.

Так в один прекрасный день Бабанова обнаружила, что условия ее «откомандирования» в Театр Революции грубо попраны и «Бубус» в ТИМе назначен в один день с «Воздушным пирогом» в Театре Революции.