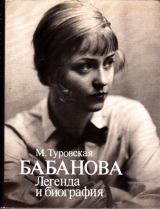

Текст книги " Бабанова. Легенда и биография"

Автор книги: Майя Туровская

Жанры:

Биографии и мемуары

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 6 (всего у книги 25 страниц)

Из бесед с М. И. Бабановой

«Я Риту Керн терпеть не могла, с истерикой ее играла, но я же обязана была! Я бросилась звонить Мейерхольду: “Всеволод Эмильевич, что делать, ведь Рита Керн раньше назначена, ведь "Бубуса" в репертуаре не было!” Он сказал: “Меня это не касается. Если вы не придете на спектакль, я сам выйду с пьесой и буду читать за вас роль по тетрадке. Все”. И положил трубку.

Я ревела целый божий день. Они на меня – Грипич, которому Мейерхольд передал Театр Революции, Алперс покойный, он был завлитом: “Для вас тут роли, для вас тут все открыто, а там что?” – “Да, но тут нет Мейерхольда!”

{75} Кто такой был для меня Грипич? Я помню, мы как-то раньше еще, когда Мейерхольд со мной разговаривал, шли по улице Герцена, и он сказал: “Я даю в Театр Революции хорошего своего ученика – Грипича”. Я говорю: “Всеволод Эмильевич, какой ученик, зачем? Кто может вас заменить?” А про себя думаю: не останется он в Театре Революции, и, конечно, угадала. Мейерхольд из Театра Революции ушел.

И тогда я им сказала: “Делайте со мной что хотите, я не могу уйти от Мейерхольда”. – “Но вы играть там все равно не будете”. – “Мне все равно, я там хоть жить буду, смотреть, как он работает, – ну вешайте меня, ругайте”, что-то еще я лепетала. Пошли мы в профсоюз, в Рабис, я плачу: “Ведь я не виновата, это нарочно сделано, чтобы я ушла из Театра Мейерхольда, а я не уйду, я без него жить не могу. Мне без него театр не нужен, он для меня единственный, кто на свете существует. Кто работал с ним, тот меня поймет”. Я разгорячилась; в общем, они ничего не могли со мной поделать, признали, что я не виновата, сказали: “Заменить ее некем, значит, надо заменить спектакль”. И я пошла играть “Бубуса”.

Пошла на пустоту – никакие роли подкупить меня не могли, я ведь понимала, на что иду. Я не такая глупая была. Но, верите, я не могла с Мейерхольдом расстаться. Как я тогда глаза не потеряла, не знаю, плакала день и ночь».

Так или иначе, но она поняла, что положение между двумя театрами грозит неприятностями, и решилась на отчаянный шаг.

«Уход Бабановой

Актриса Театра Революции и Театра Мейерхольда Бабанова вышла из состава труппы Театра Революции и с предстоящего сезона будет работать только в Театре им. Вс. Мейерхольда»[54].

Так сама она выбрала для себя роль Золушки, нелюбимой падчерицы в том доме, которому принесла так много славы и чести. Чувство нелюбимости, вынесенное из детства, умножалось постоянным ощущением нелюбимости, даже гонимости в театре. Восторженные отзывы критиков, восхищение поклонников, слава не могли этого поколебать. Изо всех людей на свете ее интересовал только один, а он подозревал ее бог знает в каких кознях.

Театр Мейерхольда, в отличие от Театра Революции, был коллективным товариществом, и актерам платили сдельно. Но Бабанова, хоть и нежеланная, значилась в ведомости на твердые оклады, которые получал немногочисленный «художественный персонал» театра: после «Доходного места» она сразу получила высший, семнадцатый разряд по семнадцатиразрядной сетке зарплаты. Ведомость «персонала» начиналась именем Мейерхольда, который получал в 1924 году 129 рублей 60 копеек. Оклад Бабановой составлял 97 рублей 20 копеек. Зинаида Райх числилась еще в общих списках[55].

С переходом Бабановой на постоянную работу в ТИМ надо было считаться, но ее, можно сказать, «сослали» подальше от мейерхольдовских глаз, к Федорову, который начинал ставить пьесу Сергея Третьякова «Рычи, Китай!». Это был первый спектакль ТИМа без Мейерхольда. Разумеется, Бабановой дали роль «с разложением» – глупой туристки Корделии. И тут, не загипнотизированная присутствием Мейерхольда, она впервые взбунтовалась. Тогда Федоров и предложил ей маленькую, «без ниточки», как говорят в театре, роль {76} боя – китайского мальчика, слуги на английской канонерке «Кокчефер». Она с радостью согласилась. Малый объем роли не пугал ее, она привыкла к эпизодам, а этнографическая новизна увлекала.

Сергей Третьяков, который к тому времени стал своим и нужным человеком в ТИМе, давно уже сменил гнев за «Рогоносца» на милость и со всем возможным вниманием отнесся к просьбе Бабановой обогатить роль подлинной китайской народной песенкой, которую мог бы мурлыкать про себя бой. Тем более что это соответствовало общему документальному замыслу постановки.

Ярый сторонник «литературы факта», Третьяков заимствовал сюжет из газетного сообщения. Этнографическая точность тоже была обеспечена: Третьяков жил в Китае и даже преподавал в пекинском университете. Впоследствии картину китайского порта, с которой начинался спектакль, сравнивали с ранними спектаклями МХТ. И однако «литература факта», предложенная Третьяковым Театру имени Мейерхольда, была преемственно связана с плакатным стилем агитспектакля: факт подавался с мерой остроты и обобщенности газетного фельетона. Казнь двух ни в чем не повинных китайских лодочников, вынужденных заплатить жизнью за гибель британского коммерсанта, чтобы спасти от бомбардировки родной город, решалась в жанре жестокой мелодрамы и в стиле плакатного противопоставления двух миров: живого, реального мира угнетенных китайцев и марионеточного мира колонизаторов. Бой и существовал в пьесе на границе этих миров: он единственный представлял Китай в мире «белых» и поднимался от испуганного подчинения до немого, страдальческого, самопожертвованного протеста Сама форма этого протеста была {77} ритуальной, символической, но и полной человеческого ужаса и благородства: бой повесился на дверях капитанской каюты «Кокчефера».

Ничего подобного за ее недолгую сценическую жизнь Бабановой играть не приходилось. Артистка с высокой, но комедийной репутацией вступала в область трагического. Если просто стать на пуанты было нелегко, то каково же было стать на трагические пуанты душе! На пуанты в точном смысле, потому что постепенного психологического развития в короткой роли боя не было. Был пунктир из трех точек, «пуантов»: подчиненности – осознания – протеста. Верхнюю планку надо было взять без разбега, почти что с места.

Помогло то, что не раз ей помогало. Третьяков привез из Китая подлинные старинные мелодии, трудные и чуждые для европейского уха и в то же время странно-трогающие в этой своей непривычности. Пригодились и бабановский абсолютный слух и ее на удивление высокий чистый голос. Детей она понимала без слов, как без слов понимала душу собаки или лошади: ее понимание и вообще-то было какое-то инстинктивное, звериное, детское. Оно чуждалось теорий и умных разговоров. Неудивительно, что Муся Бабанова боялась Мейерхольда, при котором чувствовала себя нелюбимой падчерицей. Но она избегала и Ивана Александровича Аксенова, явно к ней пристрастного. Интеллектуальные розыгрыши Аксенова и Эйзенштейна были ей чужды. Она говорила движениями тела, звуками голоса, всем своим существом больше, чем смыслом слов и предложений. Мейерхольд, обучивший ее складывать фразы этого языка животных, детей и артистов, и был для нее демиургом.

Заниматься с такой понятливой ученицей было удовольствием, и Сергей Михайлович Третьяков с удовольствием отправился с ней в Армянский переулок у Покровки, в Институт народов Востока. Там они разыскали китайских студентов, которые обучили Бабанову петь песенки на их родном языке. Слов она толком не понимала, но этого и не требовалось: в незнакомые, странно-высокие, стеклянные звуки она могла влагать свой смысл.

Об автобиографичности сценического творчества Бабанова не помышляла никогда; прямое исповедничество не вызвало бы у нее ничего, кроме брезгливости. Дома она могла плакать от обид, но эти домашние слезы к сценическому ее бытию никакого отношения не имели. Переступив границу сцены, она настолько забывала о себе, что становилась физически бесчувственна; по свидетельству Аксенова, в нее можно было втыкать булавки. Но был же душевный опыт, вынесенный из холодного детства и приумноженный в неласковом театральном быту! Душе было на что жаловаться на непонятном китайском языке, и она пела тонко и высоко, озабоченная лишь тем, как чисто взять ноту.

К моменту, когда Мейерхольд пришел на выпуск спектакля, сделано было Федоровым много, но до конца было далеко. Между тем срок сдачи спектакля неотвратимо надвигался, и Мастер попросил разрешения помочь дебютанту.

То, что произошло с ролью боя на одной из этих выпускных мейерхольдовских репетиций, неоднократно, хотя и не всегда точно, описано мемуаристами. Это был редкий случай, когда у всех на глазах за короткие мгновения было создано актрисой и режиссером одно из непреходящих чудес искусства, тем более чудесных на фоне их житейских недоразумений и разрушительных страстей.

Из бесед с М. И. Бабановой

«Роль боя очень маленькая, она состояла всего из трех выходов, и надо было быть Мейерхольдом, чтобы понять, как ее сделать. Первый выход. Капитан {78} кричит: “Бой!” Я выбегала с подносом и подавала стаканы – вот и все. Мейерхольд сказал: нужна визитная карточка роли. Надо показать, что это роль, а не эпизод. И он сделал мне выход – по логике, может быть, и нелепый, но Мейерхольд никогда ничего не делал зря. И вот на крик “бой!” давался вальс-бостон – играл джаз-банд Парнаха, – и Мейерхольд велел мне тихонько-тихонько открыть дверь капитанской каюты и только просунуть голову в дверь. И лишь на второй окрик “бой!” под музыку я выбегала с подносом. Меня поразила такая условность – почему слуга низкого ранга так себя ведет, – но, конечно, нравилось очень выходить под такой прелестный вальс-бостон. Я любила музыку очень, и двигаться и играть под нее было легко и приятно.

Потом шла коротенькая сценка с лодочником на ломаном русском языке. А когда подошло дело к финалу, я вышла на палубу и пошла вдоль сцены с песенкой – там были две мелодии, одна выше другой. Это ведь ребенок поет, маленький мальчик. И Мейерхольд, который был где-то в глубине зала – я его не видела даже, – вдруг подошел к самой рампе, стал следить и подсказывать: вот теперь наклонитесь… обопритесь о перила… опустите голову, не торопитесь… идите – так я должна была идти медленно, держась за перила, и все время петь очень высоко. А когда я дошла до двери капитанской каюты, он сказал мне присесть на корточки: “Так, а теперь рукой нашаривай петлю… и пой… пой…” Я рукой находила петлю, которая там уже была заготовлена – а на мне были надеты лямки, – ив это время брала самую высокую ноту, которая почти обрывалась, такая была высокая. Пела чисто, не хрипела, брала верхнее “ми”. И тут темнота, я в это время прыгала вниз, и, когда зажигался свет, я качалась уже, как труп. Вот и вся история, остальное – легенды. Песенку эту я и сейчас помню [Мария Ивановна напела ее. – М. Т.], но, когда меня просят записать ее на радио, я говорю: не в ней же одной дело, это все надо было видеть, а не одну песенку. И голос уже не тот…»

Так обстояло дело со сцены. В зале же все присутствующие могли наблюдать все сразу: и актрису и режиссера, которые в это высшее мгновение творчества забыли обо всем, что разделяло их в буднях повседневности. Таких счастливых и свободных мгновений совершенного театра – можно сказать смело – немного было не только в жизни Бабановой, но и в жизни Всеволода Эмильевича Мейерхольда. Да они и вообще редки.

И. Аксенов. Мария Ивановна Бабанова

«Присутствующие могли любоваться невиданной картиной: Мейерхольд, неподвижно стоящий перед сценической установкой, не делающий ни одного жеста и пониженным голосом дающий редкие указания. Если Мейерхольд-лицедей являет собой замечательное зрелище, то не менее удивительное и более редкое зрелище являет собой Мейерхольд-зритель, и притом зритель, увлеченный зрелищем. Его великолепная артистичность сказывается в такие минуты полностью, безо всех тактических, житейских и каких угодно оговорок. Тогда, в такие минуты своего творчества, он дает полное и настоящее представление о настоящем содержании своей жизни, издавна зажженной, горящей и многое сжегшей в нем самом во славу искусства, которому отдана с первых дней своей молодости.

Кроме четырех планировочных указаний в сцене смерти китайчонка, {80} занявшей для всего первого и окончательного устанавливания не больше того времени, какое она занимает в спектакле, постановщик ничего не произнес полным голосом, но, следя за игрой исполнительницы, принимавшей его ремарки на лету, он говорил слова ни к кому не обращенные, из которых слово “какая умная” было самым слабым выражением его реакций на то, чему он был первым свидетелем»[56].

То, чему оказался он «первым свидетелем», было зримое и слышимое страдание робкой и чистой детской души, которая в тоске и боли освобождается от привычной пригнетенности, страха и ужаса смерти, чтобы молчаливым порывом самопожертвования усовестить бессовестность и остановить жестокость. То, что само это страдание, наивно рассказанное жалобной песенкой и самыми простыми движениями, преображалось в высшую радость, – и было зримым чудом театра. Ради таких мгновений он существует уже тысячи лет, и ради них люди, бросив все практические и важные дела, идут в театр.

Наверное, если бы «левым» Мейерхольду и Бабановой сказали тогда, что в образе китайского мальчика, не имеющего даже имени и отзывающегося на иностранную кличку «бой», они не только символизировали трагедию соседнего колониального народа, но и прикоснулись к традиционной и великой русской теме о «слезинке ребеночка», они с гневом отвергли бы честь приобщения к идеям {81} Достоевского. И, однако, в крошечной роли боя было нечто большее, чем этнографическая правда и даже историческая закономерность. Детское страдание – высшее выражение несправедливости бытия, и в документальной агитпьесе Сергея Третьякова Бабанова не только создала символический образ, но и выразила нечто сокровенное, глубоко человеческое в присущей ей тщательно проработанной партитуре движения и звука.

Самое удивительное, что высота, достигнутая Бабановой на той репетиции, никогда не была ею потеряна, и на любом – столичном или гастрольном – представлении пьесы «Рычи, Китай!» бой одинаково становился центром спектакля и потрясал сердца. Изображения мальчика с черными жесткими волосиками, в белой полотняной курточке, появились во всех газетах и театральных журналах. Молодая актриса еще раз вошла в хрестоматию актерского мастерства.

«Рычи, Китай!» был сыгран премьерой 23 января 1926 года. В тот же день на сцене Художественного театра было показано «Горячее сердце» Островского в постановке К. С. Станиславского. Это дало повод М. Загорскому провозгласить, что «при, всех своих недостатках спектакль “Рычи, Китай!” все же в тысячу раз значительнее, чем спектакль “Горячего сердца”…». Через полвека укорить критика ошибкой и не трудно и не лестно. Может быть, запальчивость {82} как раз и свидетельствовала о том, что эра агиттеатра шла на убыль. Это знал сам Мейерхольд, который во вступительном слове к представлению ТИМа отдал должное спектаклю своего учителя Станиславского.

Если что и было больше этой уже изживающей себя и огрубленной Федоровым формы, то как раз роль боя. Доходила не только жалобная песенка, «которую поет насмерть оскорбленный мальчик», не только «тихая безропотная подготовка к смерти», но любая тонкость, предложенная режиссером и воплощенная актрисой. «Необычайно трогательна Бабанова в роли боя. Жест беспомощный и слабый, которым она ищет веревку, невозможно забыть, – писала Вера Инбер. – В нем есть что-то от лапки животного, которое смотрит человеческими глазами и трогает решетку»[57]

Четыре года понадобилось Мусе Бабановой, чтобы от дебюта, поразившего знатоков одновременно зрелостью и новизной техники, уверенно подняться до артистических вершин. Начав с драмы, обнаружившей себя в «Великодушном рогоносце» в непривычных формах акробатики, засвидетельствовав свои возможности характерной, лирико-комедийной актрисы, она показала, что может потрясать, не изменяя своей технике, и передавать «жизнь человеческого духа», не прибегая к чуждым ей приемам психологического театра. Принадлежность ее к мейерхольдовской школе была неоспорима, но стал {83} очевиден и масштаб дарования, независимый ни от каких школ. «Обучали многих, – напишет писатель Михаил Левидов, – а обучили – одну Бабанову. Не спорю, ее обучили технике таланта. Но удалось это лишь потому, что был у нее прирожденный талант техники»[58].

Спорить, впрочем, было уже и не с кем: критики всех поколений и направлений, так же как зрители, были поголовно покорены.

Сейчас представить себе меру бабановской популярности трудно, почти невозможно: кино и телевидение раздробили вкусы и сделали их переменчивыми. Актеров больше видят, лучше знают и меньше помнят. Они более принадлежат будням телепередач, чем празднику театра. Имя Бабановой олицетворяло этот праздник.

Это тем более замечательно, что московская сцена редко могла похвастать такой россыпью женских имен. На сцене Камерного театра блистала трагическая, но не чуждавшаяся и оперетки Алиса Коонен. В МХАТ 2‑м расцвело лирическое и озорное дарование Софьи Гиацинтовой и поражал острый эксцентрический талант Серафимы Бирман. Пленительно-женственная Вера Соколова играла в Художественном театре. В Третьей студии МХАТ одновременно с Бабановой дебютировала очаровательно-капризная Мансурова, вышла на вахтанговскую сцену достоверная Алексеева. В Малом театре была Пашенная. Но никто не набирал высоту так круто, как Бабанова. Она несла молодость эпохи: ее ритмы, ее легкую поступь, ее светлое неведение, строгую «научную организацию труда» и бескорыстную свободу от оков быта; она была юна, спортивна, изощренна в своей технике и общедоступна в универсальности простых чувств, которые она выражала.

Имя Бабановой очень скоро стало нарицательным – сначала в тройственной формуле «Иль-Ба-Зай», потом и само по себе. «Бабановых еще так мало!» – патетически восклицал один критик. «Она играет с оглядкой на Бабанову» или «Им слишком нравятся интонации Бабановой», – замечали другие. «Бабанова» – это была техника, стиль, смысл.

Позже, вспоминая двадцатые годы, Борис Владимирович Алперс заметит: «Таким всеобщим безоговорочным признанием пользовался тогда только Михаил Чехов…»[59]. Алперс – один из самых интересных биографов Марии Ивановны. Он был тем самым завлитом Театра Революции, который тщетно пытался уговорить рыдающую Мусю Бабанову бросить ТИМ. Он был острым наблюдателем, а со временем стал таким же острым, парадоксальным театральным мыслителем. Можно спорить с его концепциями, но надо доверять его наблюдениям. Имя Михаила Чехова ручается за уровень, достигнутый Бабановой. Мне хотелось бы упомянуть и другое артистическое имя.

23 января 1926 года на сцене МХАТа в «Горячем сердце» выступил Николай Павлович Хмелев – актер по типу своему сходный с Бабановой. Судьба развела их по разным театральным школам – тем это сходство интереснее.

«Рычи, Китай!» шел, и становилось очевиднее, что не вода, отделявшая сцену от зала, не гигантская конструкция «Кокчефера», в финале пьесы поворачивающего на зал жерла своих пушек, даже не массовые сцены, замечательно разработанные Мейерхольдом, а эпизодическая роль боя составляет главный смысл и нерв спектакля.

Федоров, который повышенно ревностно относился к своей постановке, тоже понимал это и в одной из многочисленных жалоб на недобросовестную работу вспомогательных цехов прямо сформулировал:

{84} «В режчасть Театра им. Вс. Мейерхольда

Заявление

Начиная с генеральной репетиции до настоящего времени сцена повешения… регулярно срывается вследствие световых накладок…

Считая эту сцену 7‑го звена очень важной, определяющей успех спектакля и учитывая, что мои слова и возмущения против допускающих эту накладку вызывают только глупые улыбки… прошу установить… строгие взыскания в форме понижения в разрядах…

… Прошу рассмотреть в срочном порядке.

В. Федоров

26 / I‑26 10 ч. 50 м.»[60].

Впрочем, как выяснилось впоследствии, Федоров жаловался не только на глупые улыбки осветителей – он был недоволен самим Мастером. Распря зашла далеко, и он печатно обвинил Мейерхольда в присвоении его работы.

Дело дошло до судебного разбирательства. «Афиша ТИМ» – небольшой, но воинственный журнал, издаваемый театром, – ответила ему. Бабановой и этого показалось мало, и она отважно, как всегда, бросилась на защиту Мейерхольда.

«Письмо в редакцию

Уважаемый товарищ редактор!

В журнале “Жизнь искусства” (№ 34 от 24 августа 1926 года) имеется письмо В. Федорова под заглавием “Ответ на привет”. Мнение работников Театра им. В. Мейерхольда в достаточной мере было высказано… но по пункту № 5 ответа В. Федорова я, как исполнительница роли боя, не могу не выразить свой протест.

… Утверждаю, что все, что было создано из роли, очень незначительной по словесному и действенному материалу… все было создано Вс. Эм. Мейерхольдом»[61]

Увы, счастливое мгновение миновало, и никакие свидетельства преданности не могли остановить стремительно наступающей развязки.

Маленькая роль боя, имевшая огромный резонанс, обнаружила в Бабановой слишком большую актрису, чтобы ее можно было убрать на второй план.

Развязка случилась после «Ревизора», который мог бы стать одним из самых счастливых событий в жизни Бабановой, вернув ее в родное лоно русской классики. Но он стал горестным переломом судьбы…

Еще за кулисами ТИМа доживал «Театральный Октябрь». Еще «Афиша ТИМ» печатала «Наказ красноармейцев Всеволоду Мейерхольду», который кончался словами:

«Да здравствует Революционный театр.

Да здравствуют проводники его идей на местах.

Да здравствует его вождь – почетный красноармеец Отдельного Московского Стрелкового полка Всеволод Мейерхольд»[62]

Еще каждый актер ТИМа «пребывал» в качестве «практикума» в ячейке МОПРа, ячейке шефства над деревней, ячейке «Друг детей», ячейке «Руки прочь от Китая», ячейке Авиахима[63]

{85} Но уже противостояние театральных фронтов, по наблюдению критиков наиболее проницательных (сошлюсь на П. А. Маркова), становилось условностью. Бывшие «левые» и бывшие «аки», как в фигурах кадрили, обменивались опытом. Каприз театрального календаря, столкнувший премьеры «Горячего сердца» и «Рычи, Китай!», только на первый взгляд являл антитезу. Мейерхольда тянуло к реализму.

Театр уже отпраздновал свое пятилетие и получил титул Государственного – это хотя бы отчасти облегчало его финансовые обстоятельства, очень нелегкие, особенно если учесть бесплатные и льготные билеты, которые он предоставлял «организованному» – красноармейскому и пролетарскому – зрителю.

Уже был сыгран «Мандат» Эрдмана – один из лучших спектаклей ТИМа.

Полузагадочный «Бубус» объяснялся задним числом: легкомысленная комедия Файко оказалась пробой труппы перед «Ревизором». Был опробован в первом приближении скелет сцены: полукружие, отделяющее игровую площадку, ограниченную каймой ковра. Были изучены и отброшены возможности «предыгры», но мимическая игра на медленном темпе пригодилась. Было прикинуто главное: игра на музыке. В «Ревизоре» она должна была стать еще и игрой по законам музыки – «музыкальным реализмом».

{86} Многое, что породило невиданный размах дискуссий о «Ревизоре» – обвинения в «мистицизме» и оправдания «материализмом», поэтические описания и нахрапистые наскоки, – было на самом деле следствием технических, даже технологических соображений Мастера.

Мейерхольд был практическим человеком театра, навсегда признавшим власть условности, но пиетета перед той или иной исторически сложившейся условностью у него не было. Монолог, например, казался ему устарелой формой, и еще в «Доходном месте» он пытался преодолеть его косность. В «Ревизоре» он решился дать гоголевским персонажам собеседников, чтобы избежать монологов. Из зрительного зала все эти «немые» фигуры, отысканные где-то в закоулках сочинений Гоголя или даже между строк текста, смотрелись двойниками, отражениями, карикатурами героев. Чтобы освободить громаду гоголевского текста от отягчающего груза переходов по сценической площадке, Мейерхольд воспользовался вновь народившейся условностью «крупного плана» кино. В развитие идей «Бубуса» он еще более ограничил игровую площадку: изобрел движущиеся фурки, на малом пространстве которых разместил все эпизоды «Ревизора». Из зрительного зала эта своеобразная техника выездных площадок на фоне глухого полукружия полированных дверей красного дерева и нависающего над ними грязно-зеленого суконного свода приобретала символические очертания: «Обстание, фон, сценка – весь Гоголь, соединяющий вкатную сценку быта, освещенную мороком фона на ночи России», – как напишет потом Андрей Белый[64]

Можно разглядеть частные, почти житейские мотивы и в решении главных фигур спектакля. Хлестаков только что был сыгран незабываемо Михаилом Чеховым, и тягаться с ним вряд ли кто мог во всей России, а в ТИМе его должен был играть совсем молодой Эраст Гарин, только что отличившийся в «Мандате». Надо было помочь актеру режиссерски. Мейерхольд обратился в поисках мотивов к «Игрокам» – весь Гоголь постепенно втягивался в орбиту спектакля – и сделал его чем-то вроде шулера, обдумывающего возможную аферу. Хлестаков дробился и распадался на ракурсы, как на кубистическом портрете.

Наконец, стремление выдвинуть Райх в центр спектакля способствовало преображению провинции в столицу, решению «найти скотинство в изящном облике брюлловской натуры»[65]. Понадобилось вспомнить и «Мертвые души» с пышным цветником губернских дам, увивающихся вокруг Чичикова, и тайный ужас Гоголя перед суетным женским соблазном. Захолустье приобретало петербургский, столичный пошиб, разрастаясь до николаевской России, да, пожалуй, и побольше: до общечеловеческих страстей.

Разумеется, все это были лишь частные поводы для могучей фантазии Мейерхольда, для выражения подспудной трагедийности его мироощущения.

Из решения суммы технологических задач восставала громада – видение мейерхольдовского «Ревизора» – смешной и мучительный трагифарс российской судьбы.

Театр – искусство грубое, в закулисных соображениях его гораздо больше простой технологии, чем может показаться; немало и пошло-житейского отлагается в нем. Но не так ли груба и сама жизнь, где часто поводы случайные и незначащие запускают механизм событий исторических? Так и театр – из утилитарных нужд, из домашних обстоятельств, а на самом деле из жизненного опыта своих творцов, из потребностей времени, из опыта исторического силой {87} таланта он творит свои чудеса. «Боже, как грустна наша Россия!» – Мейерхольд пестовал это пушкинское восклицание, вырвавшееся после чтения «Мертвых душ» Гоголем. Со времен «Маскарада», завершившего собою судьбу императорской России, он не создавал ничего столь объемлющего, обдуманного и личного, как «Ревизор».

Поистине он мог называться «автором спектакля», как будет написано в программе: «проект вещественного оформления, mise en scиne, биографии персонажей, построение новых фигур, речь, акцентировки, ритм, размещение музыкального материала, свет, немая сцена» – все было извлечено им из громадной фантазии и опыта, который не мог уже создать зрелища столь безмятежного, как «Великодушный рогоносец» 1922 года.

Никогда еще на памяти Бабановой не предпринимал Мастер такой широкой и всесторонней теоретической подготовки к спектаклю. О том, чтобы просто развести мизансцены, предоставив актеров тексту, как в «Доходном месте», речи не было. Отказ от «масок» театра в пользу «биографической структуры людей»; подлинность стиля, утрированная «сквозь призму столичной жизни»; «крупный план» выездных площадок, требующий от актера скупости и четкости игры; возвращение к реализму через стихию музыки – «музыкальный реализм», подчиняющий действие закону ритма; самоограничение актера в пользу общей партитуры спектакля – все это требовало от исполнителей дисциплины, умения, труда, таланта.

«Мы сейчас из полосы ученичества переходим в полосу мастерства», – сказал Мейерхольд, приступая к работе[66]. Он отдавал себе отчет, что не все актеры (потом оказалось – немногие) к этому готовы. Приходилось довольствоваться «ускоренным выпуском». Театр не мог больше задерживаться на учебных и агитационных задачах.

Горькая ирония будет в том, что на этом рубеже прощания театра с ученичеством он изгонит актрису, чья готовность более всех других будет отвечать моменту перехода «в полосу мастерства».

Марья Антоновна Сквозник-Дмухановская была для Бабановой вторым опытом на поприще русской классики. Поначалу предложения Мастера ее испугали. Они восходили к тому первоначальному замыслу, когда тема «столицы» и «всего Гоголя» не была еще сформулирована.

Из бесед с М. И. Бабановой

«Вначале Мейерхольд дал роль Анны Андреевны пожилой и вульгарной актрисе, а Марью Антоновну мне. Я должна была играть старую деву. Я, которой было двадцать пять лет, у которой было детское лицо, тонкий голос и полное неумение перевоплощаться в старых дев! Я растерялась совершенно, но не отказываться же от роли. Но однажды он сказал: “Нет, это не то. Зинаида Николаевна, попробуйте вы Анну Андреевну”. “А вы, – сказал он мне, – будете играть подростка”. Ну, я сразу ожила, подростка после старой девы – это мне было пара пустяков играть».

Бабанова получила в «Ревизоре» несколько более пространства, нежели обычно отводится на долю Марьи Антоновны. Будуар Анны Андреевны, заполненный эротическими грезами городничихи в виде бесчисленных офицеров, занял столь важное место в спектакле, что и пустейшая Марья Антоновна приобрела в нем кое-какое место и кое-какие права.

{90} Первый раз в жизни Бабанова могла насладиться «стильностью» и «костюмностью». В «Доходном месте» платья и шляпки Полиньки – по бедности театра и по замыслу оформления – делались из самых простых, грубых материй.

Красное дерево и карельская береза николаевского ампира, золоченая бронза, торжественно сверкающий хрусталь, шелк и атлас платьев должны были стать фоном гоголевской комедии. Правда, слова Мейерхольда о «брюлловской натуре» относились больше всего к Зинаиде Райх. Ревнивая мамаша одевала дочь-невесту в смешные, застегнутые до ушей детские платьица с горчащими из-под низу кружевными панталончиками, дабы оттенить пышность собственных нарядов и соблазнительное сверкание обнаженных плеч. Причесали Марью Антоновну тоже самым карикатурным образом: вместо пушистых бабановских волос – туго заплетенные белесые косички, на макушке уложенные идиотским кукишем. Но все это смешное и детское – туфельки, накрест завязанные лентами, муфты, шубки, даже кружевные панталончики – все равно было стильно и изящно. Мейерхольд даже предложил дамам «дискуссию о туалетах» и посоветовал: «брать уроки не у меня, а у какой-нибудь своеобразной Ламановой» – Ламанова была самая известная и модная московская портниха той поры.