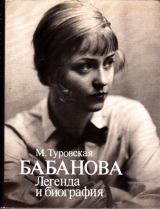

Текст книги " Бабанова. Легенда и биография"

Автор книги: Майя Туровская

Жанры:

Биографии и мемуары

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 16 (всего у книги 25 страниц)

Спасибо Вам за это.

Александр Румнев

27.XI.52».

Это написал человек, который начинал в одно время и в одном месте с Марией Ивановной, но театральная карьера его была прервана на долгий срок.

«Марии Ивановне Бабановой

Когда над миром в сотый раз

Взойдет небесная Диана,

Из далей невского тумана,

Поверьте, я увижу Вас.

И для меня в священный час

Возникнут – трепет темной залы,

И этот голос небывалый,

И сумрак небывалых глаз.

М. Лозинский

Москва 20.IV.1938».

Это написал поэт.

Достойны специального внимания несколько сухих фраз, которые уделил Диане де Бельфлёр Борис Владимирович Алперс. После Аксенова он был, бесспорно, самым компетентным и самым талантливым из биографов Бабановой. Он был и первым человеком, от которого я услышала, чем была Бабанова для двадцатых годов. Но «Собака на сене» – странное дело – представлялась ему «проходным» спектаклем в ее биографии.

«При всей своей театральной эффектности, при всем техническом блеске, с каким Диана была показана актрисой со сцены, – эта роль оказалась самой небабановской из всего ее обширного репертуара. … В своем роде это было торжество мастерства актрисы, но мастерства холодноватого, не свойственного глубоко человечному дарованию Бабановой»[211].

Другие биографы Марии Ивановны отдают ей честь и место. Но пристрастное мнение Алперса красноречивее иного добропорядочного восхищения. Не угадав истинного места Дианы в жизни Бабановой, он угадал ее особое место. Дело в том, что, отказывая Диане в праве называться равноправным «спутником» Бабановой или одним из ее театральных «детей», подобно прочим ее Ролям, он исходил из представления о Бабановой как об «актрисе психологического театра, заложнице “театра Станиславского” в боевом стане “левого” искусства»[212] [213].

{219} На самом деле никакого отношения к «театру Станиславского» Бабанова не имела. И не потому, что предпочла остаться в бедном Театре Революции. А потому, может быть, и осталась, что инстинктивно чувствовала свою непричастность «театру Станиславского», который был не так всеобъемлющ, как кажется: немало ярких артистических индивидуальностей погибло в недрах МХАТа по причине «тканевой несовместимости».

Не была Бабанова актрисой «психологического театра» и в более широком смысле этого слова. «Технический блеск» и «театральная эффектность» Дианы входили в ее, бабановское, понимание театра как игры. Оно стоило ей многих вполне житейских конфликтов, отвергнутых ролей и напрасных слез. Но оно же создало неповторимость феномена Бабановой на русской сцене.

Придет время, и прославленный «эксцентрик» театра Мейерхольда Игорь Ильинский, проделав долгий путь познания, станет образцовым актером «психологического театра» (хотя и не «театра Станиславского» – недаром он обоснуется на сцене Малого). И толстовский Аким из «Власти тьмы», сыгранный Ильинским, войдет в хрестоматию театрального реализма.

Путь Марии Ивановны Бабановой не знает этой параболы стиля – он поразительно ровен, можно даже сказать, однообразен. Ей не приходилось расставаться с приемами сценической эксцентрики или гротеска – она к ним никогда и не прибегала. Биомеханика – да, но для нее биомеханика была чем-то вроде класса для балерины, тренировок для спортсмена, гамм для пианиста – подсобной дисциплиной по овладению возможностями собственного тела. В этом смысле она никогда биомеханике и не изменила.

Не изменила она и мейерхольдовской выучке. Инстинкт более сильный, чем выбор разума, смолоду толкнул ее к тому учителю, в котором она нуждалась. Мейерхольд научил ее находить для внутренних бессознательных импульсов (назовем их, пожалуй, и «психологией») внешнее выражение в точном жесте и музыкальной интонации. Она любила и ценила эту точность, стеснительную для актеров других школ, любила и не чувствовала себя связанной ею, как не связывает балерину хореография, акробата – приемы какого-нибудь сальто, пианиста – ноты, поэта – рифма.

Поэтому дистанция между нею и режиссерами, не только «мхатовского», но и шире – бытово-реалистического направления, не была ею пройдена никогда. Она осталась навсегда актрисой «условного театра», ибо условны, театральны, выразительны были искомые ею формы.

То «глубоко человечное», что в этой условной форме приносила она на сцену, было всегда настолько естественно для нее, что и по сей день Мария Ивановна не могла бы выразить его словами: недаром она никогда не рассказывает о ролях. Она об этом, пожалуй, и не думала, как не думает истинный поэт, о чем сочиняются ему стихи.

Как это глубоко человечное движение души выразить, было делом ее мастерства, работы миниатюриста. Что присутствовало как бы само собой.

Остается предположить, что в виртуозной роли Дианы было нечто близкое и той внутренней человеческой «бабановской теме», о которой писал Борис Владимирович Алперс, – недаром это одна из немногих ролей, любимых актрисой. Может быть, даже это одна из самых «автобиографических» ролей Марии Ивановны, самых сущностных. Она автобиографична и в широком смысле, имеющем отношение не только к особости душевного склада, но и к тому типу «новой женщины», которую она в себе воплотила. В «Собаке {220} на сене» Бабанова сыграла не столько комедию любви, сколько комедию независимости.

Эта «новая женщина», вышедшая из недр двадцатых годов, ни в коем случае не желала пользоваться в жизни преимуществами, которые дала ей природа и традиция, – молодостью и красотой; пользование ими показалось бы ей непростительной уступкой буржуазности и каботинству. Ей и в голову не пришло бы улыбнуться режиссеру или драматургу ради хорошей роли, не говоря о чем-нибудь большем. Зато она пользовалась ими на сцене, в профессиональных, так сказать, интересах. Она и сейчас еще внимательна к своей внешности и ни за что не могла бы решиться выйти на сцену старухой. Консервативная во всем, она консервативна в приверженности к своему годами сложившемуся сценическому облику.

… Разумеется, все могло быть иначе, и волею судеб мог случиться режиссер, который, оценив в ней и актрису и женщину, создал бы театр для нее, как Таиров воздвиг Камерный театр во имя Алисы Коонен. Но еще прежде возможность эта была заложена в самой Алисе Коонен, в ее артистическом и женском типе, принадлежавшем другой эпохе.

Судьба таких актрис, как Коонен или Бабанова, несущих на себе лицо времени, сильнее случайностей повседневности, и противостояние Райх – Бабанова выражает нечто большее, чем простое соперничество.

Райх была Женщиной, Бабанова – Актрисой. Она хотела отделить свою частную жизнь и свою женственность от «работы». Работой была для нее сцена, овации, цветы, поклонники, любовные письма.

… А в остальном она жила, как все служащие, семейные женщины той поры.

Внешне все в ее жизни к этому времени устоялось, приобрело милый сердцу консерватизм. Устроился быт на новой квартире (по иронии судьбы у парадного прибьют со временем мемориальную доску Сергея Есенина – первого мужа Зинаиды Райх).

Уклад бабановского дома сохранял патриархальность. «Светской жизни» Мария Ивановна по-прежнему не уделяла времени. Супруги Мейерхольд или Алиса Коонен с Таировым, Качалов или Книппер-Чехова езжали в гости, принимали гостей у себя, сиживали ночами после спектаклей. В Художественном театре традиция внетеатральной жизни была очень сильна, не пропала она и в эти годы. Но у Марии Ивановны всегда были другие обычаи и привычки. Она увлекалась спортом – играла то в волейбол, то в пинг-понг, то в теннис, а то и в шахматы.

А в 1935 году случилось для нее важное: удалось построить дачу. Она вступила в дачный кооператив, а Кнорре как раз получил гонорар за пьесу. Для Марии Ивановны дача не была престижной ценностью. Это было счастливое возвращение к природе. Дач тогда всего и было возле них четыре в одну сторону и четыре в другую, а со всех сторон лес. Им достался большой, но заболоченный участок по Ярославской дороге у тогда не существовавшей еще станции «Зеленоградская», и новые дачевладельцы с энтузиазмом занялись хозяйством: осушили участок, вырыли даже пруд, стали сажать кустарники и цветы. Привязанность к земле – одна из самых сильных привязанностей Марии Ивановны. Она не так уж заботилась о доме: по теперешним временам он не слишком благоустроен, без удобств. Но по сей день ранней весной уезжает она из города, чтобы, переодевшись в тренировочный костюм, с утра до ночи копаться – иногда с помощью садовника – на участке, меняя его миниатюрный ландшафт.

{221} Из рассказа Ф. Ф. Кнорре

«Мы с Марией Ивановной как можно дольше старались задержаться на даче – ходили по лесам, с мокрыми ногами, до упаду, зимой на лыжах. Иногда приезжали знакомые или родственники, но нам и вдвоем не было скучно. Ну и, конечно, собаки.

Я сам люблю собак, знаю других любителей, но такой всепрощающей любви к животным, как у Марии Ивановны, я вообще никогда не видел. Мы никогда не держали породистых собак, но любая самая грязная собачонка или кошка могла претендовать на ее внимание и заботу. Если Мария Ивановна слышала где-нибудь жалобный щенячий голос – никакие стены остановить ее не могли. Помню, на Кавказе в каких-то зарослях мы услышали собачий визг; никто бы не полез, но она бросилась через кусты, как танк, напролом, и через пять минут уже беседовала с огромной кавказской овчаркой. Или в войну в Ташкенте…».

Из рассказа А. Г. Тышлера

«Как-то вечером мы возвращались после репетиции или спектакля, а так как в Ташкенте все жили в одной гостинице “Националь”, то вместе шли домой. Мы шли узкими узбекскими переулочками и вдруг слышим из-под {222} ворот – щенок визжит. Бабанова бросилась в ворота и вернулась с маленьким щенком коричневого цвета. Я не собачник, в собаках не понимаю, но цвет был прекрасный. Вся задача была в том, чтобы внести ее в гостиницу – это было запрещено. Но мы прошли, и эта собачка воспитывалась у нее. Когда она начала подрастать, то стала тявкать. Кто-то спросил у меня – где это собака лает? Я сказал – мне тоже кажется, может быть, это радио передает?

Как она воспитывала эту собачку, надо было видеть. Собака чувствовала в ней не хозяйку, но, можно сказать, близкого человека, ждала ее целыми днями».

Из рассказа Ф. Ф. Кнорре

«В гостинице мы прятали щенка, и я под пальто носил его гулять, а потом так же контрабандой вез в Москву.

А лошади?! В самом начале знакомства мы как-то шли по улице – и вдруг ее не стало, как ветром сдуло. Я вижу – сани застряли, и она толкает их, помогает лошади. Раза два я удивился, а потом и сам это делал – уже автоматически.

С Серпуховки мы привезли двух собак – большого боксера и маленькую, которая им командовала, – и еще кота. Они все очень дружили; собак мы поселили на даче.

Эти долгие прогулки по лесам, шахматы, работа в саду, животные – это было самое счастливое наше время. Вдали от театра, который Мария Ивановна воспринимала всегда в слишком повышенном градусе».

Все это, конечно, мало имело отношения к неаполитанской графине Диане де Бельфлёр, сочиненной испанцем Лопе де Вега. Но нечто все же имело.

Тот новый поворот женской темы, который во второй половине тридцатых принес «Анне Карениной» широчайшую популярность, Марии Ивановне Бабановой был чужд.

Разумеется, искусство – спектакль в том числе – выражает в своих стилистических признаках «музыку времени», а не его постулаты. Разумеется, греховная любовь толстовской героини, приоритет страсти к этим постулатам имели столь же мало отношения, как ревность Брюно или загадки принцессы Турандот к реальности двадцатых. Но общее соответствие женского типа психологии времени сомнению не подлежит. Поздние тридцатые были годами славы Тарасовой.

Зрелая, торжествующая женственность героинь Аллы Константиновны Тарасовой с безоглядностью их чувства, с великолепной победительностью плоти, с демократической общепонятностью их страстей естественно пришла на смену бабановскому типу девочки-женщины. Тарасовская женщина была женщиной прежде всего – простая баба и одновременно королева.

Бабановская Колокольчикова тоненько прозвенела время «цветов на столе» и отошла в сторону. В Джульетте актриса обозначила дальние границы своей темы – она была юностью эпохи.

Посмотрев спектакль «Ромео и Джульетта», Владимир Иванович Немирович-Данченко высказал Алексею Дмитриевичу Попову следующее знаменательное соображение: «… такое, я сказал бы, активное решение “Ромео и Джульетты” в МХАТ, с моей точки зрения, невозможно. Просто актеры не привыкли так много делать движений… У них сердце не выдержит {223} такой нагрузки… Мы в этом смысле в МХАТ более солидно ведем себя на сцене…»[214]

Меж тем инфантильность бабановского типа была ведь чем-то большим, чем инфантильность ее физического склада, как и великолепная тарасовская женственность: актриса может быть такой или эдакой, но время выбирает ее не случайно.

Тарасовская женщина была создана природой, чтобы властвовать мужчиной, но и подчиняться диктату иррациональной стихии страсти. В этом была ее свобода: свобода чувства, своеволие любви. Но и ее нерассуждающая покорность. Бабановская женщина-девочка научилась лишь «властвовать собой». Она была взращена эстетикой и практикой критического духа и эмансипации. Не потому ли так удалась ей капризная графиня де Бельфлёр с ее свободным критическим умом и несвободным чувством?

Так кончался первый из «этюдов о любви», которые сыграла Бабанова в расцвете своего таланта, в предвоенные годы, утвердив свое особое, бабановское место в театре тех лет.

«Таня» была написана молодым драматургом Арбузовым в тайном расчете на нее.

Алексей Николаевич Арбузов много раз и по разным поводам рассказывал как он писал «Таню». В основе этой пьесы, принесшей ему неожиданно широкую и прочную популярность, было несколько реальных жизненных случаев.

Из рассказа А. Н. Арбузова

«До этого пьес для артистов я никогда не писал. Но Бабанова была моей любимой актрисой с 1922 года. В “Великодушном рогоносце” она меня сразила. К этому еще примешивался восторг от ее женского ангельского облика – ни до, ни после я таких женщин не видел. В ней было что-то райское. А когда в “Д. Е.” она появилась в кепке, с папиросой и спела – это вообще сделало переворот в моем юношеском сознании.

Пьесу я писал долго, отдалял момент окончания, и не только потому, что было трудно, но и потому, что я отдалял от себя момент встречи с Марией Ивановной. Боялся этого момента.

{224} … С Марией Ивановной знаком я не был, просто узнал номер ее телефона и позвонил. Я сказал, что написал пьесу и что там есть для нее роль. Сначала она показалась мне равнодушной, но ролью заинтересовалась.

– Можно отдать вам пьесу? – спросил я.

– А прочитать можете? – спросила она.

Я никак не рассчитывал на такой оборот дела и очень испугался.

– Когда?

– Сегодня вечером.

Она спросила мой номер телефона и действительно через час позвонила.

– Я приду. Можно с Юткевичем?

Что я мог ответить? Они пришли, и я прочел им пьесу».

Из рассказа С. И. Юткевича

«Это было на Дмитровке, в доме напротив Экспериментального театра (теперь Театр оперетты), в большой комнате, очень скромно обставленной, где жила вся семья. Пьеса мне понравилась, хотя не все было в моем вкусе».

Из рассказа А. Н. Арбузова

«Читал я скверно, все поглядывал на них, как они реагируют. Когда я кончил, Мария Ивановна ничего не сказала о пьесе. Она сказала:

– Мы пришли с Юткевичем, может быть, он будет ставить пьесу.

Юткевич сказал:

– Германа, я думаю, сыграет Лукьянов, ну, Тера сыграет Дусю. Соколова играть некому. Может быть, Ханов?

Вот и все, о пьесе – ни слова. Прощаясь, Мария Ивановна сказала:

– Вам надо будет прийти в театр – договор, что ли, заключить. Я не знаю, как это делается…

Действительно, в театр я пришел. Художественного руководителя в это время не было. Мария Ивановна сказала, что Юткевич ненадежен[215].

– Может быть, Власов? Неинтересно. Надо искать.

Но тут оказалось, что Репертком не пропускает пьесу.

Мы отправились вместе с Марией Ивановной. Начальника Реперткома на месте не было, и нас принял его заместитель».

Из беседы с М. И. Бабановой

«Чиновник – бесцветный такой – говорит: “Зачем же у вас в пьесе мальчик умирает? Пусть он выздоровеет”. Я ему говорю: “Но тогда пьесы не будет”.

Но он умолял нас, чтобы ребенок не умирал. Просто господом богом просил. Мне даже смешно стало. Любят у нас советы давать».

Из рассказа А. Н. Арбузова

«Я вижу, что у Марии Ивановны глаза наполняются слезами. Она взяла меня за руку и сказала: “Уйдем отсюда”.

Мы вышли, сели в коридоре на подоконник. Помолчали…

Пьесу запретили».

Мария Ивановна пошла по поводу пьесы еще к какой-то руководящей даме, которая, по воспоминаниям того же Арбузова, ответила ей: «Пьеса мне нравится, но у меня все было не так».

{225} Когда спектакль выйдет, полемика вокруг нее будет куда более ожесточенной, но это будет то, что называется «творческие споры». Впоследствии автор по следам этих споров – факт редчайший в истории драматургии – напишет даже второй вариант пьесы, схожий с первым и несхожий с ним. Но это позже, и это относится к «творческой истории» драмы. Тогда же дело шло о самом праве на существование бедной Тани, которая при всем очевидном стремлении поправить все когда-либо совершенные ошибки и стать «героиней» с трудом добивалась признания.

Зато это признание с избытком подарит ей зритель. Вот уж сорок лет, как «Таня» не сходит с репертуара. Давно забыты куда более «правильные» героини многих «производственных» пьес – иные остались в истории, как знак времени, – а эта маленькая советская Нора, поневоле оставившая свой кукольный дом, все еще продолжает волновать сердца.

Автору казалось, что он открыл «конфликт». На самом деле вопрос «семья или профессия», когда-то решенный драматургом с лозунговой категоричностью тридцатых, давно уж успел повернуться оборотной стороной, и дом, оставшийся без своей Норы, теперь снова, «на новом витке», заявляет права на ее присутствие. В действительности автор выхватил из жизни характер, человеческий тип – редкий и распространенный, – женскую судьбу – особенную и, увы, обычную. Он не отказался вовсе от привычного для советской пьесы изображения «подвига», но заглянул, так сказать, по ту сторону подвига, куда заглядывать было не то чтобы не принято, но как-то не умелось. Бабанова была идеальной актрисой для роли советской Норы. Для Бабановой же арбузовская Таня была истинным подарком судьбы – одним из немногих, какими побаловала ее жизнь.

Никогда не позволила бы себе Бабанова выйти на сцену, не закрывшись образом, как забралом. В классике – Джульетте или Диане – таким забралом был для нее стиль. В «Человеке с портфелем» – травестия, переодевание в мальчика. В Анке или Маше – социальная характерность.

Таня была женщина того же круга, она была современница, она была похожа на Марию Ивановну Бабанову и вовсе на нее не похожа. Обе они жили в центре Москвы, примерно на одинаковом расстоянии от Театра Революции: Таня на Арбате, Мария Ивановна в Петровском переулке. Но жизнь их разнилась, как разнились районы Москвы, где они обитали.

В приарбатских переулках ничего почти не менялось. На Собачьей площадке возле маленького обелиска с барельефом симпатичного пса играли дети. Грачи все так же вили гнезда возле колоколенки, как две капли воды похожей на саврасовскую. Правда, в изгибе Кривоарбатского переулка можно было увидеть странный круглый дом – полемический выпад эпохи конструктивизма, – который построил для себя и своей семьи знаменитый архитектор Мельников. Но дом стоял за забором, в саду, он зарос деревьями, его мало кто видел и знал. Конструктивизм ушел в прошлое.

Напротив, Тверская улица и Страстная площадь, отделявшие Петровский переулок от Театра Революции, бурно перестраивались. Уже снесли Страстной монастырь, где у кирпичной стены, украшенной супрематистскими лозунгами, стояли когда-то извозчики. Вдоль бульвара погромыхивала и звенела звонками знаменитая московская «Аннушка» – трамвай «А». Ломали бывшую Тверскую, где еще недавно самыми большими строениями были «елисеевский» гастроном, гостиница «Астория», трехэтажный тогда Моссовет и казавшийся {226} огромным новенький рерберговский Телеграф. Уже задвинули во двор затейливый дом эпохи русского модерна с пузатыми колонками и майоликой по фасаду. Сенсационный репортаж из двигающегося дома, где продолжали обедать, читать газеты или печь пироги, транслировался по Московской радиосети. Следующий на очереди был Моссовет. К тому же Тверскую переименовали в улицу Горького. Она отстраивалась новой парадной магистралью. Здесь господствовал «реконструктивный период».

Разумеется, Мария Ивановна могла бы встретиться со своей героиней где-нибудь у Никитских ворот. В старой аптеке напротив памятника Тимирязеву. Или в приземистом гастрономе через дорогу: спустившись на три ступеньки вниз, там можно было побаловаться газированной водой со знаменитыми сиропами Лагидзе – грузинская фирма только что открыла в Москве свой филиал. Правда, Мария Ивановна могла позволить себе это маленькое развлечение москвичей только после репетиции. Таня бежала в это время с лыжами из Сокольников встречать Германа.

Не надо, впрочем, представлять себе, будто Таня в тогдашнем московском быту была белой вороной, как может это показаться при чтении арбузовской пьесы. У нее был вполне определенный социальный статус: она была «жена ИТР». Одну такую жену – Колокольчикову – Марии Ивановне уже довелось сыграть.

Нарком Орджоникидзе еще не так давно обращался к женам ИТР с призывом помочь мужьям «культурно-бытовой работой на предприятиях тяжелой промышленности». Движение это (среди прочих «движений» тридцатых) было столь широко, что 10 мая 1936 года жен работников тяжелой промышленности со всех концов страны собрали в Кремль на всесоюзное совещание. Домашние хозяйки со скромной гордостью предъявляли командировочные удостоверения, подписанные директорами заводов.

Погодин в своей «производственной» пьесе изобразил жен ИТР с юмористической симпатией.

Так что положение домохозяйки, занимаемое Таней, вовсе не было столь исключительным. Исключительность ее была в другом: она видела свое предназначение только в этом – в том, чтобы любить Германа. Колокольчикова с ее шестнадцатью словами вдруг оказалась главной героиней пьесы! С точки зрения «реконструктивного периода» это было вопиющим грехом Тани перед самой собой. Перед равными правами, предоставленными ей Конституцией и укладом жизни. Перед поборниками «женского вопроса».

О его оборотной стороне тогда никто не задумывался, да она и не казалась столь оборотной: домашней хозяйкой в точном смысле Таня тоже не была. Неработающая Таня, как и занятая по горло Мария Ивановна, имела домашнюю работницу. Эта странная роскошь скудного московского быта тоже имела две стороны.

С одной стороны, для женщины служащей было домашнее хозяйство тех времен громоздко и трудоемко. На коммунальных кухнях, уставленных столиками нескольких семей, синим пламенем пылали примуса и коптили керосинки; где-нибудь на черном ходу ютились тяжелые, пахучие бидоны с керосином и бутылки с голубым денатуратом, за которыми надо было сбегать в соседнюю лавочку. На общей плите кипело в баках белье, для стирки выставлялись корыта. Простыни и скатерти сушили на чердаках или во дворе на веревках, потом, пахнущие морозом и ветром, их били скалками, катали рубелями и {227} гладили медленными угольными утюгами. Узорные чугунные утюги вздували, как самовары. Они ало сквозили раскаленными углями и сладко пахли дымом. В китайские прачечные отдавали только лучшее: мужские сорочки с воротничками, требующими крахмала, батистовые блузки и шелковое исподнее. Из прачечных приносили пакеты, нежно обернутые папиросной бумагой, как хризантемы.

По булыжным мостовым тянулись высоко уложенные возы с дровами. Зимой над московскими переулками стоял легкий березовый угар от печного отопления.

Мужья ИТР допоздна, иногда и до ночи задерживались в наркоматах и главках, от них в хозяйстве проку было мало, да и не было это принято – разве что напилить, нарубить да притащить из сарая пахнущую морозом охапку дров – вот и вся мужская работа по дому. Так что женщине служащей обойтись без домработницы было, пожалуй, и невозможно.

С другой стороны, и девушки, во множестве перебиравшиеся в город из деревни, не скоро могли рассчитывать на жилье. Они охотно нанимались в домашние работницы, спали на раскладушках, иногда на одной коммунальной кухне собирались три-четыре домработницы. Одни уходили со временем куда-нибудь в общежитие, другие выходили замуж, третьи застревали в семье, растили детей, вели дом.

Служащие женщины того времени с трудом могли бы быть названы хозяйками дома – они были всего-навсего «хозяйками» своих домработниц. Зависимость была обоюдная, отношения равноправные.

Разумеется, арбузовская Дуся, которая становится из домработницы покровительницей бедной Тани, – случай столь же исключительный, как и сама Таня. Но и столь же достоверно-типический. Все в пьесе чуть-чуть приподнято над бытом в область романтического. Но все в ней в то же время принадлежит этому быту и выражает романтику своей эпохи. Начиная с морального конфликта, как был он со всей дидактической откровенностью, свойственной театру Арбузова, им сформулирован не только на словах, но и в сюжете и в каждой из малых подробностей пьесы.

Все – от автора до мужа – винят Таню в том, что она бросила учиться, отказалась от профессии и от «общественного лица». Муж недвусмысленно дает понять жене, что ему с ней скучно, и в праздничный вечер уходит к друзьям. Автор тяжело карает героиню смертью сына от дифтерита (как раз на лекции о дифтерите бросила Таня институт). И хотя все написано с арбузовским изяществом, смерть приходит как возмездие и назидание.

Если придать «конфликту» вид более общий, то Таня повинна в том, что отвергла ради любви дарованное право на равенство в правах. Она отказалась как раз от того, что сполна и с избытком осуществила во всей своей жизни Мария Ивановна Бабанова. Для Тани дороже всего на свете был ее Герман. Для Марии Ивановны даже в самые счастливые ее семейные времена дороже всех Германов на свете была эта глупенькая маленькая Таня с ее «кукольным домом», которую ей предстояло сыграть.

Таня, услышав в передней голоса бывших своих сокурсников, пряталась – она не хотела видеть и слышать никого, кроме Германа; ничего, кроме своей любви.

Мария Ивановна как раз во времена «Тани» приятельствовала с веселой Молодой мужской компанией, окружавшей Алексея Николаевича Арбузова.

{228} Из рассказа А. Н. Арбузова

«Я видел, что Мария Ивановна в нерве по поводу “Тани”, ей казалось, что все против спектакля. Я понимал, что надо просто ее развлечь. Мы с Валей Плучеком, тогдашним моим близким другом, любили ходить по ресторанам, но она категорически от этого отказалась – я думаю, что она никогда не представляла себя на людях. Зато она любила гулять по бульвару, по снегу, ходить могла сколько угодно. Мы дурачились, кидались снежками – это было самое прекрасное время моей жизни…

Потом к нам присоединился Яша Варшавский, и из этого со временем возникла статья “на троих” – нечто вроде “триалога” – “Спор о "Тане"”».

Из рассказа Я. Л. Варшавского

«Мы любили тогда гулять по Москве – до утра, до света. Я не помню, чтобы хоть раз вернулся домой затемно, помню всегда раннюю светающую Москву. Это не была пьяная компания: мы шутили, острили, говорили об искусстве, о театре.

Мария Ивановна с легкостью включилась в нашу мальчишески забубенную компанию, хотя была постарше и намного позаслуженней; ведь даже Арбузов был тогда начинающим: слава пришла к нему после “Тани”, и он всегда считал себя обязанным Бабановой.

Она острила и дурачилась, как все. У нас компания была какая-то такая… умная, что ли, яркая – драматург Арбузов, драматург Исидор Шток, режиссер Валя Плучек – и в ней Бабанова блистала. Но она не хотела быть женщиной среди нас, Еленой Турбиной среди мужчин. Она хотела быть пятым мальчишкой. И строго следила, чтобы никто не переходил границ. Если Валя позволял себе лишку, она его коротко, но ясно ставила на место».

Из рассказа В. Н. Плучека

«Я был влюблен в Марию Ивановну и, когда пришел мальчишкой в Театр Мейерхольда, думал: неужели я увижу Бабанову? И тут мне невероятно повезло: в спектакле “Рычи, Китай!”, где она играла китайчонка-боя, ее надо было быстро снять с мачты. И вдруг меня поставили на это место! И я должен был поддерживать, почти что обнимать Бабанову! Я просто ошалел от счастья.

А потом я играл с ней в “Ревизоре”. В сцене, где из всех углов выскакивают офицеры, нужен был последний, который с букетом выскакивает из тумбочки, – и меня, как самого молодого, запихали в эту тумбочку. Замечательно она там играла…

Много лет спустя я встретился с Марией Ивановной в компании Алексея Арбузова. Тут уж я был посмелее и – помню даже, где это было: на Театральной площади – позволил себе некоторую фривольность. Она меня так отбрила – язык у нее был острый. Но мы сохранили добрые отношения. Она даже позвала меня ставить на свой курс. Мне казалось, она надеялась, что я с ней смогу работать как режиссер. Но я тогда не решался».

Из беседы с М. И. Бабановой

«Что значит – дружили?..

Они, правда, все очень остроумные были. И Валя Плучек был остроумен. Он шляпу, бывало, наденет, вот так: “Мария Ивановна, мечтаю до {229} вас дорасти”. Вот и дорос. Нет, я его “Валентин Николаевич” теперь зову. Я переводила все в дружбу. Всегда. Я любила дружить с мужчинами, с женщинами не любила.

А с Арбузовым запутанные были нити! Я как-то его легонечко так на салазках свезла…»

Из письма А. Н. Арбузова к М. И. Бабановой

«То есть так мне и надо…

Сейчас вот сижу в вагоне, жара страшная, и я пуст и равнодушен ко всему, только чего-то там мне жалко и чего-то обидно.

А чего – не знаю…».

Реплика Н. М. Тер-Осипян и резюме М. И. Бабановой

– Положим, Федор Федорович к нему относился с большим предубеждением!

– Ну, конечно. Но я мужьям не изменяла. Никогда…

Помню – после обсуждения «Тани», что ли, – мы долго гуляли по улицам, хохмили, хохотали. Я юмор ценила безумно. А потом я пошла домой… Вот и все. «Дружить» – это слово слишком большое…

Даже теперь, когда постарели и стали маститыми и знаменитыми некогда влюбленные в нее юнцы, Мария Ивановна хранит бдительную строгость по отношению к дурачествам прошлых лет. Мысль о слабости – самого невинного свойства – так же чужда ей, как чужда она могла бы быть высокородной графине де Бельфлёр. Женская гордость ее не в поклонении мужчин: ее гордость в том, чтобы быть свободной, равной, самой собой – Марией Ивановной Бабановой. В этом житейски беспомощная, неделовая Мария Ивановна навсегда осталась женщиной первого революционного десятилетия.