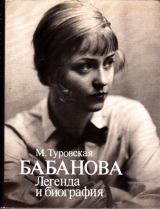

Текст книги " Бабанова. Легенда и биография"

Автор книги: Майя Туровская

Жанры:

Биографии и мемуары

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 14 (всего у книги 25 страниц)

Торопясь во время перерыва в театральную столовую, актеры перебрасываются шутливыми репликами:

– Конечно, нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте! Но и у нас в театре еще не было такого напряженного состояния труда и ожидания, как во время работы над этой драматизированной повестью Шекспира!»[194]

Протокол комсомольского поста

«23/III Сцену “Разлука” прогнали один раз, после чего был долгий разговор, продлившийся 1 ч. 20 мин., благодаря чему была сорвана репетиция… Мы считаем, что за срыв репетиции 23/III несет ответственность А. Д. Попов, допустивший… обсуждение по поводу репетируемой картины. … Комсомольский пост ставит в вину бригадиру, присутствовавшему на Данной репетиции и не сумевшему прекратить разговоры».

{190} Михаил Федорович Астангов, репетировавший роль Ромео, вспоминал впоследствии с запоздалым раскаянием, сколь неудачно распорядилась им судьба в этот решающий для театра год. Ему предложили выигрышную роль Кости-Капитана в кинофильме «Заключенные» по сценарию Погодина.

«За зиму 1934/35 года… я был занят в 42 ночных съемках. А если еще учесть, что вечерних спектаклей у меня было не менее 18 – 20, то легко себе представить, в каком “творческом состоянии” я являлся на репетиции к Алексею Дмитриевичу.

Зашоренный и замученный, я недостаточно ясно представлял себе, как я отравлял и разлагал атмосферу репетиций, как все это угнетающе действовало на Алексея Дмитриевича».

А тут еще перед самыми монтировками оказалось, что шелка опять не хватает, ибо «расчет шел из ширины 90 см, а оказалось 75 см».

В воспоминаниях Астангова отразилась усталость, депрессия Попова на этих последних репетициях перед премьерой. Он передает свои режиссерские полномочия Шлепянову и решается уйти из Театра Революции, где прошли пять яростных и плодотворных лет его жизни.

«Запоздалая горечь мне часто напоминает, как после одного из прогонов, сознавая свою вину, я бегу по Собиновскому переулку за ссутулившимся и быстро {191} удаляющимся Алексеем Дмитриевичем. “Вы мне ничего не скажете?” – говорю я. “А что теперь говорить!” – следует ответ. И на двадцать лет наши отношения прервались»[195].

Все это, вместе взятое, – хлопоты о фанере и о шелке, организационные неполадки и творческие муки, нехватка времени, столкновение человеческих натур, единство замысла и мелочь приспособлений – и есть театр. А «ударная работа», «комсомольский пост» – есть еще и Театр Революции, год 1935‑й.

Когда спектакль выйдет, о нем будет сказано: «Тов. Косарев отметил, что трагедия “Ромео и Джульетта” поставлена Театром Революции по прямому социальному заказу комсомола и идет в плане ознакомления молодежи с лучшими образцами мировой культуры»[196].

Когда 11 мая, под самый конец сезона, состоялась с некоторым опозданием премьера, одна из газет приветствовала спектакль словами: «Одна за другой вступают в строй новые шекспировские постановки»[197] – так писали в те годы о домнах и мартенах. «Ударная плавка» была выдана. Театр сварил свою «нержавеющую сталь».

У Марии Ивановны сохранился бог весть откуда вырезанный абзац из статьи, привлекший ее именем Мейерхольда. «Я не видел Бабановой в роли Джульетты, – говорит мельком тов. Мейерхольд, – но я не удивлюсь, если прочту отрицательную рецензию об ее игре. Это будет вина не ее, а тех авторов, которых она играла; они давали пьесы, в которых ее дарование не могло шлифоваться». Как будто бы Бабанова сама выбирала авторов, которых играла!

К счастью, брошенное мельком «если» Мейерхольда не оправдалось. Рецензии были «положительные». Но не без упреков. Была прежняя растроганность – не было прежней бесспорности.

Театр отличается от прочих искусств своею сиюминутностью. В любом виде творчества возможен «неведомый шедевр» – только не на сцене. Бывает «преждевременная» музыка – ее исполнят и поймут потом. Возможна не понятая своим временем проза, не говоря уж о живописи. Актер, вышедший «до звезды», просто-напросто сгинет, не оставив по себе следа. Удача Бабановой была в том, что она выбежала на подмостки в свой день и час.

Теперь она переставала быть главной актрисой времени. В эпоху массовых песен, физкультурных парадов, девушек-парашютисток, когда иные черты ее облика были размножены действительностью, сама она все больше становилась Редкостью, раритетом, драгоценностью советской сцены.

{192} Эта практически и стихийно сложившаяся к середине тридцатых ситуация очень полно выразила себя в том восторженном полупризнании, которым встретила бабановскую Джульетту критика. Эрудиты оценивали новизну этой Джульетты в истории мирового театра.

А. Гвоздев. На спектаклях Театра Революции

«… Нежность и детскость чувства, соединенные с живой мыслью, с умом, быстро освещающим жизненный путь на опасных его поворотах, а главное – способность стремительно опрокидывать чувства и мысли в действие, бесстрашие и решительность поступков – вот что нарисовано прежде всего в образе, созданном артисткой. … Таким путем снимается сентиментализм, нависший над обликом Джульетты в истории буржуазного театра»[198].

Ревнители дня сегодняшнего восхищались, но полного удовлетворения не чувствовали. Эту точку зрения сформулировал все тот же Юзовский в большой статье, озаглавленной «Джульетта»[199]. Как Аксенов сохранил нам облик Бабановой в гармонии с временем, так Юзовский диагностировал наметившуюся трещину. Он нарисовал портрет актрисы на фоне требований эпохи, принимая их, впрочем, как это часто бывает, за требования Шекспира. Он думал, что говорит от имени Шекспира, а между тем говорил от имени Юзовского 1935 года.

Ю. Юзовский. «Ромео и Джульетта»

«Слышен знаменитый бабановский голос. Шумные аплодисменты. Джульетта. Она выпорхнула с развевающейся воздушно-белой вышивкой в руках, как бы символизирующей ее одухотворенную и невинную юность, ее беззащитность перед грозной жизнью, которая так скоро сомнет ее.

Беззащитность? Здесь, впрочем, требуется оговорка. Она как будто порхает, чуть-чуть касаясь земли. Но это только кажется.

… Много здесь лукавства у Бабановой, совершенно бессознательного, впрочем, как бы послушание и в то же время непослушание, возможность этого непослушания. … Она очень нежна, но сквозь эту нежность она как бы бросает один-другой трезвый взгляд…

“Мой милый Монтегю, будь верен” – эти слова надо произнести нежно, влюбленно и как бы с некоторым жалобным опасением. Бабанова и произносит нежно и влюбленно, но в ее интонациях чувствуется, так сказать, кончик указательного пальца, которым она помахивает по, адресу Ромео: “ты смотри у меня”.

… Есть этот “практический” дух и “эгоизм” у Маши и у Полиньки, и у Колокольчиковой, и у Джульетты, но… в нем есть разоружающая детская непосредственность. … От бабановской героини можно всегда ждать всяких неожиданностей, которые при всей их немотивированности, с точки зрения обычного житейского порядка вещей, совершенно естественны.

… В этом смысле все героини, созданные Бабановой, даже те, которые с “хитринкой”, с “лукавством”, с “себе на уме”, всегда поразительно честные, потому что весь механизм этого “себе на уме” открыт и виден каждому…

{193} В этом секрет дарования Бабановой, секрет ее обаяния, обаятельности всех ее героинь, от Марьи Антоновны до Джульетты. “Честность” составляет очень важное свойство ее дарования. Ее героиня органически не выносит фальши»[200].

Это был очень точный портрет Бабановой в переломное для нее время. Но дальше – так же как в погодинской пьесе «После бала» – начинались «ножницы». Критик требовал от героини Бабановой созревания – физического и духовного – в приуготовление к героическому акту, а она упорствовала и не хотела взрослеть. Она предпочитала со свойственной ей честностью принять тяжесть трагических событий на полудетскую, не подготовленную к ним душу, нежели на одну секунду притвориться не тем, что она есть: взрослой женщиной, страстной любовницей. Наверное, монументальной постановке Попова более подошла бы героическая Джульетта. Но он тоже предпочитал проявлять Упорство: пусть лучше будет такая – не вышедшая из отрочества, своенравная, ни на кого не похожая Джульетта, чем нечто правильно-героическое, но среднее. Пусть лучше будет этот недостаточно влюбленный, философический, гамлетизирующий Ромео – Астангов, чем нечто средне-пылкое. Пусть полуудача, даже пусть честная неудача на трудном пути, чем бойкая легковесная удача, считал Попов.

{194} Ю. Юзовский. «Ромео и Джульетта»

«Среди этих событий произошло очень важное событие в жизни Джульетты, на ее пути к тому героическому решению, которое звучит в словах, обращенных к Лаврентию[201]: “В словах будь краток, умереть хочу”. Какое же это событие? Джульетта готовится стать женщиной. Джульетта стала женщиной…

Процесс созревания страсти… в трагедии играет важнейшую роль. Это освобождение страстей из оков младенчества, где они еще дремали, эта игра, буря страстей, переполняющих Джульетту… как бы должны подвинуть ее на еще большую высоту проявления ее душевных сил – к той героической вершине, когда она сознательно и свободно решает: “умереть хочу”…

Но бабановская Джульетта как бы боялась этого перелома, сопротивлялась и не допускала, чтоб кровь из “робкой” становилась “дикой”»[202].

Впрочем, то, что сделала Бабанова в трудах и мучениях из Джульетты, было бы неправильно назвать полуудачей – это был редкий на театре случай преждевременной роли. Таких казусов в жизни Марии Ивановны будет два: Джульетта и Лариса из «Бесприданницы».

Пройдет тридцать лет, и «сердитое» поколение шестидесятых годов, отринув героическую позу (как годы тридцатые отринули позу сентиментальную), приведет на сцену вереницу Джульетт-девочек, до времени принужденных к взрослым поступкам. Так сыграет Джульетту прекрасная английская актриса Дороти Тьютин.

Бабановская Джульетта, разумеется, отличалась от некрасивой и не прихорашивающейся, сердитой и даже злой героини Тьютин. В том числе в сторону внешней благонравности. Джульетты шестидесятых годов станут резче – резкими до цинизма – в своем протесте. Но женская зрелость здесь ни при чем.

Впрочем, до этого еще далеко. Неблизко даже до войны, которая одним махом упразднит все блистательные аргументы о созревании и буре страстей, необходимых для подвига. Подвиги совершать и просто взрослеть до времени придется вчерашним юнцам и школьницам.

Именно в это время бабановская Джульетта обнаружит свой настоящий смысл. Пока эта Джульетта кажется странной – причудой ее особой артистической природы.

По прежним ролям Бабанова знала, что мир не щадит детей. Мир жесток. Но и у самых хрупких может достать сил достойно встретить роковое мгновение, не приподнимаясь да героические цыпочки. Недаром ее Джульетта была сестрой китайчонка-боя и маленького русского парижанина Гоги.

Ю. Юзовский. «Ромео и Джульетта»

«И вот финал. Нет, она не “бросается” навстречу Тибальду с пылающим “Остановись!!”. Но она не отступает, ведь: “Я слишком влюблена, мой милый Монтегю”; она безжизненно падает между ними, между Ромео и Тибальдом, как жертва»[203]

{195} Да, эта Джульетта была не героиней «с пылающим “Остановись!!”», а жертвой, как вечно становятся жертвами вражды – социальной, расовой, классовой, семейной, личной – дети жестокого мира. Но инстинктивная и преждевременная правота актрисы станет очевидна лишь десятилетие спустя, после войны. Пока же критик, выступающий от имени 1935 года, кажется правым даже самой Джульетте.

1935 год, середина десятилетия. Время, перед тем как вступить в предвоенную эпоху, словно на мгновение расслабляет мускулы. Жизнь становится полегче, побогаче.

25 сентября будет опубликовано Постановление СНК СССР и ЦК ВКП (б) о снижении цен на хлеб и отмене карточек на мясо, рыбу, сахар, жиры и картофель. А с 1 января были отменены карточки на хлеб.

14 ноября будет объявлено о самоликвидации Всесоюзного объединения «Торгсин» с 1 февраля 1936 года.

29 декабря Постановлением ЦИК и СНК СССР отменены ограничения, связанные с социальным происхождением, при поступлении в высшие учебные заведения.

15 мая вступит в строй первая очередь Московского метрополитена.

10 июля будет опубликовано постановление СНК СССР и ЦК ВКП (б) «О генеральном плане реконструкции города Москвы». После нескольких лет страстных дискуссий, сотрясавших архитектурную общественность, конструктивизм в архитектуре так же отойдет в область преданий, как и на сцене. В порядок дня станет классическое наследие.

Несколько фактов из области науки и искусства.

В марте откроется Первая Всесоюзная конференция по вопросам применения реактивных летательных аппаратов для освоения стратосферы. С докладом выступит С. П. Королев.

В сентябре будет издано постановление ЦИК и СНК СССР «Об увековечении памяти К. Э. Циолковского».

В марте сессия Академии наук утвердит организацию Института физических проблем (директор – П. Л. Капица).

{196} В мае состоится Всесоюзная конференция по телемеханике и автоматике. В начале января будет отпразднован 20‑летний юбилей Камерного театра. 12 января состоится первый показ экспериментальной цветной кинопрограммы.

19 января произойдет знаменательная для Театра Революции встреча А. Д. Попова с секретарем ЦК ВЛКСМ А. В. Косаревым.

25 января в Ленинграде, в Малом оперном театре, состоится премьера «Пиковой дамы» в постановке Вс. Мейерхольда.

В январе начнет выходить журнал «Советский театр».

Будет сыграна премьера пьесы Н. Погодина «Аристократы» в Реалистическом театре (постановка Н. Охлопкова).

4 февраля будет принято постановление СНК СССР «Об улучшении жилищных условий советских художников и скульпторов».

В феврале состоится первый в СССР международный кинофестиваль. Первая премия будет присуждена «Ленфильму» за «Чапаева», «Юность Максима» и «Крестьян».

В марте в Ленинграде будет открыт Новый ТЮЗ.

В апреле откроется выставка мастеров советского фотоискусства (представлено больше пятисот фотографий).

В мае начнет свою работу передачей трагедии Софокла «Царь Эдип» Героический радиотеатр в Ленинграде.

В июне там же откроется фестиваль искусств, организованный ВОКС и «Интуристом».

21 – 25 июня в Париже пройдет первый Международный конгресс писателей в защиту культуры, в котором примет участие советская делегация.

В июле в Государственной Третьяковской галерее откроется отдел советского искусства.

В октябре будет транслироваться первый звуковой «теле-кинофильм», созданный в лаборатории «Союзкинохроники».

10 октября состоится премьера пьесы М. Горького «Враги» в МХАТе.

22 октября – премьера оперы И. Дзержинского «Тихий Дон» в Малом оперном театре в Ленинграде.

В ноябре выйдет фильм А. Довженко «Аэроград».

20 ноября состоится премьера пьесы А. Афиногенова «Далекое» в Театре имени Вахтангова с Б. Щукиным в главной роли.

В декабре Постановлением ЦИК СССР будет учрежден Всесоюзный Пушкинский комитет в связи со столетием со дня смерти А. С. Пушкина.

Любимыми песнями года будут песни из фильма «Веселые ребята» (вышел в декабре 1934 года): «Сердце, тебе не хочется покоя» и «Легко на сердце от песни веселой».

В числе прочих событий большей и меньшей важности в ноябре состоялась и первая научно-творческая конференция, посвященная сценическому истолкованию произведений Шекспира.

1935 год был действительно на редкость «шекспировским». Только что перед Театром Революции та же трагедия была разыграна в Ленинграде в постановке Радлова со Смирновым и Сошальской в главных ролях. Спектакль более отвечал представлению о героическом Шекспире, славящем силу раскрепощенных чувств, но он оказался и менее долговечен и менее значителен, чем негармоничный спектакль А. Д. Попова.

{197} Гораздо значительнее была другая постановка С. Радлова, осуществленная им в Москве, на сцене Государственного еврейского театра, – «Король Лир» с С. Михоэлсом в заглавной роли и В. Зускиным в роли шута. Советская сцена тридцатых годов, богатая Шекспиром, не знает другого спектакля, столь нетрадиционного, пронзительно нового, как «Король Лир». Покров трехсотлетней давности был действительно содран, и в старой трагедии обнажилась, как нерв в больном зубе, голая, корчащаяся в муках познания, страдающая и безжалостная человеческая мысль. Сказочное и одновременно суровое оформление А. Тышлера, напоминающее и о шекспировском «Глобусе» и о бродячих актерах, метафорическое, образное, свободное от некоторой излишней добросовестности шлепяновского Ренессанса, делало новизну еще разительнее. Чаемый интеллектуализм Шекспира был достигнут сразу в высшей точке. Он взывал к простой человечности, которая в мире все больше убывала.

На фоне этой разительной, сполна реализованной новизны дискуссионная Джульетта Бабановой казалась эскизом, наброском неизведанных возможностей роли.

Из бесед с М. И. Бабановой

«Ну, что “Ромео” я провалила, это вы мне поверьте…

Нет, нет и нет. Это было, есть и будет мое твердое убеждение. Мне уже столько лет, что я могу это сказать. Я всегда знала, что это не моя роль, и всегда не верила, только пожимала плечами. Ну как верить критике? Как я могу им верить, когда они это восхваляют? А это плохо…

Я ведь знаю, когда я плохо играю, – я всегда это знаю. Сошлюсь даже на один авторитет. Морозов, шекспировед, известный вам, который обо мне вначале был очень неважного мнения.

Через несколько лет – года два или три, когда я немножко обыгралась, нас пригласили в Калинин, кажется. Лекция, а потом сцены. Мы поехали: Морозов, Лукьянов (он уже играл Ромео) и я. Мы сыграли все драматические сцены.

– Композицию?

Да, композицию.

Вдруг Морозов мне говорит: “А вы стали хорошо играть. Я очень рад”.

{198} И всю дорогу со мной разговаривал и смотрел на меня добрыми глазами. У меня полегчало на душе. Но это прошло года два или три. Может быть, я немножко обтесалась, что ли. Потому что вначале я очень декламировала, пела, на голосе своем играла и ничего не чувствовала, честно говоря… Я не умею трагедию играть. Никогда не хотела и не умела, и это остается при мне. Я не считаю эту роль в своей кошелке. Мало, правда, есть ролей, которые кажутся мне хоть как-то приличными, так что вам приходится причислять к ним Джульетту, я понимаю. Потому что иначе и писать-то не о чем…».

Ступая по следам легенды Марии Ивановны Бабановой, пытаясь проникнуть в ее внутренние извилистые ходы к роли, я не раз ловила себя на мысли: как несправедливо, что ей не суждено было ни разу сыграть детей Достоевского. Пройдут годы, и на исходе своей творческой жизни она прикоснется к этой детской теме в совсем вроде бы неподходящей для этого роли страстной прожектерши, уездного Наполеона, Марьи Александровны Москалевой. Но это когда еще!

Между тем не было другой актрисы, столь способной вернуть Нелли из «Униженных и оскорбленных»[204] или Неточке Незвановой сквозь весь ужас их покалеченного детства его первозданную прелесть. И уж, конечно, никогда не было и не будет другой исполнительницы, всем своим существом предназначенной, чтобы передать чистоту души и наивный эгоизм, ранящую честность и невинное кокетство – всю эту полудетскую, еще только пробуждающуюся для чувств деятельность души Вареньки из «Бедных людей» или Настеньки из «Белых ночей». Но у нее никогда не было того, что необходимо каждой актрисе такого масштаба: своего театра. Сполна получив все преимущества актрисы нового времени, отринув в прошлое стесняющую власть «поклонников» над «талантами», «исканья старых богачей и молодых нахалов, куплеты бледных рифмачей и вздохи театралов», получив равноправие и независимость, она утратила одно: роли.

Она честно и преданно работала для театра, который использовал ее талант в своих, быть может и высоких, целях. Два раза в месяц подходила к окошечку кассы за зарплатой, получала «заборные книжки», продовольственные карточки высших категорий, ее «прикрепляли к ширпотребу», – она не развозила бенефисные билеты, не улыбалась искательно сытым рожам. Даже ее долгая женская неразбуженность, инфантильность, обнаружившаяся в Джульетте, могут быть истолкованы в социально-символическом смысле: она никогда не зависела от прихотей мужского темперамента.

Но никому никогда со дня ее первого появления на сцене не пришло в голову не ее использовать в очередном спектакле – ее данные, ее талант, ее легенду, – а поставить спектакль для нее – для ее данных, таланта, легенды.

Драматурги еще не раз будут писать для нее роли. Появятся на режиссерском безвластии даже «бенефисные» спектакли. Но навсегда эта первая принцесса советского театра останется Золушкой при собственном таланте.

… Пройдут годы, и однажды Мария Ивановна получит из Праги открытку с изображением барочной залы, где из ложи вылезает пестрый Арлекин, на {199} балконах в окружении кавалеров кокетничают красавицы, музыканты играют на лютнях, а в глубину уходит анфилада пышных зал с нарядной толпой. На открытке будет написано:

«СССР Москва, ул. Герцена, Театр имени Маяковского. Марии Ивановне Бабановой.

Дорогая Мария Ивановна! Приветствую Вас из Праги!

Увидел в натуре вот такую залу – маскарад, где написанные фигуры вываливаются в зал, и вспомнил наших “Ромео и Джульетту”. Захотелось Вас приветствовать. Как-то Вы живы? Крепко жму Вашу руку. Попов»[205].

Мария Ивановна откликнулась на эту весточку из прошлого неожиданно взволнованным письмом.

«Глубоко почитаемый и неизменно дорогой Алексей Дмитриевич!

Не могу Вам сказать, до чего была счастлива получить от Вас открыточку – знак того, что Вы меня помните и помните по-хорошему.

Я очень часто вспоминаю время работы с Вами и всегда мучаюсь от мысли, что не умела, да и до сих пор не умею дать понять тем людям, к которым я отношусь особенно хорошо и высоко, если можно так сказать, не умею дать понять это свое особенное отношение. И мне хотелось бы, хоть и с таким безумным опозданием, – чтобы Вы знали, что в моей актерской жизни Вы были единственным режиссером и человеком, к которому у меня громадное чувство благодарности, который меня научил многому, иногда, может быть, и сам не все об этом зная, и который дал мне гораздо больше, чем он об этом думает. Поверьте, что все это правда, простая и мудрая человеческая правда, а не актерская преувеличенная манера, которую я очень не люблю в своих товарищах по профессии и которую стараюсь изгонять из своей практики. Мне очень было бы нужно и дорого, чтобы Вы поняли меня так, как оно есть на самом деле.

Если бы в жизни могли еще произойти чудеса и мне посчастливилось бы встретиться с Вами в театре – Вы смогли бы в этом убедиться. Ну, вот, простите за сентименты, их в свое время мы очень старались выбросить из своей жизни, но вдруг оказалось, что без этих вещей жить скучно и не хочется. Да здравствуют здоровые и искренние сентименты.

Крепко-крепко Вас обнимаю, дорогой Алексей Дмитриевич, если позволите, и очень радуюсь, что Вы видите замечательный, чудесный город Прагу, в который мы все влюбились, когда были с гастролями в Чехословакии.

Всегда Ваша М. Бабанова»[206].

Лиризм и грусть этого письма относились столько же к счастливому молодому прошлому, сколько к несчастливому настоящему. Из отдаления времени было видно, сколь радостны были в действительности даже мучения творческого содружества с Поповым, как интересны и богаты были эти короткие и длинные пять лет: 1930 – 1935‑й.

После «Ромео и Джульетты» Попов из Театра Революции ушел.

{200} Глава V

Три этюда о любви

Помню, это было… Нет, честно говоря, не знаю, в котором это было году. Знаю только, что это было после войны, что я была студенткой театрального института. Муж мой, Борис Медведев, повел меня на «Собаку на сене». Разумеется, я видела ее и прежде. Но он был старше и принадлежал к славному поколению московских театралов, которые еще до войны знали «Собаку» наизусть.

Для меня Бабанова была живой легендой. Куда более таинственной, чем актеры любимого нами МХАТа, которых мы не боялись и которые в свою очередь – и не кто-нибудь, а сам Василий Иванович Качалов! – охотно беседовали с нами, прогуливаясь по улице Горького.

На лекциях профессора Бориса Владимировича Алперса мы слышали о днях «Великодушного рогоносца», о золотоволосой Стелле, о мелодрамах Файко, о мальчике Гоге и о Бабановой. Это была история – почти такая же далекая, как Павел Мочалов или Вера Федоровна Комиссаржевская, и в моем воображении она мало вязалась с прославленной актрисой, которая по вечерам тут же, на углу нашего Собиновского (бывшего Малого Кисловского) переулка, где помешается ГИТИС, блистательно играла «Собаку на сене».

Пробегая мимо театра несколько раз на дню, я никогда не встречала ее. И вот я иду знакомиться с Бабановой.

Она вышла одна из актерского подъезда. У подъезда топталась толпа поклонниц (теперь у театральных подъездов их куда меньше, зато они больше знакомы с актерами), но никто почему-то не решился к ней подойти. Она пошла быстро, четко стуча каблучками по тротуару. Одна. Мы догнали ее почти у Никитских ворот. Было холодно. Мария Ивановна улыбнулась нам приветливо и отчужденно, сказала что-то приветливое своим неправдоподобно мелодичным голосом.

Она не была похожа на актрису, которая только что ошеломляла воображение каскадом причудливых и отчетливых переходов настроения, модуляциями знаменитого голоса, серебряным блеском своей капризно-строгой игры.

Овации и восторженные вызовы не оставили на ней следа растроганности или облегченной усталости. Просто – лицо ее опустело. Это было сто раз знакомое лицо актрисы в привычной рамке светлых кудрей под черной шапочкой-гномиком и чужое лицо незнакомой женщины, невпопад остановленной на улице. Она хотела остаться одна, и мы оставили ее одну. Каблучки снова отчетливо застучали по холодному асфальту.

{202} Если бы я знала тогда, что когда-нибудь буду сидеть в читальном зале Центрального государственного архива, перебирая старые бумаги, отыскивая в них ее судьбу. Если бы вообще человек мог что-нибудь знать наперед…

Но молодость опрометчива и непредусмотрительна. Не уцелели у меня записи, сделанные тогда же на «Собаке». Запропастилась куда-то и курсовая работа о «Сыновьях трех рек», где Мария Ивановна сыграла одну из отточенных своих миниатюр – француженку Мари. Осталась лишь несовершенная человеческая память о блестящей Диане де Бельфлёр, которую Мария Ивановна играла уже с десяток лет и много сотен раз.

… Только что была неурочная суматоха во владениях графини; только что, выбежав из своих покоев с фонарем, в дезабилье, раздавала она приказания и рассылала слуг, чтобы схватить незваного ночного визитера. Но оказалось, что это ее же секретарь Теодоро пробирался от ее же служанки Марселы. И вот графиня, едва пообещав Марселе свое покровительство в любви, обнаруживает в себе род недуга – странную ревность к Теодоро, – быть может, первого гонца более сильного чувства…

Можно, разумеется, сыграть графиню де Бельфлёр коварной особой – ведь она использует доверчивость Марселы ей во вред. Но это было бы не в традициях русской сцены. Можно увидеть в ней любящую и страдающую женщину – это вполне в традициях русской сцены, но не в духе комедии интриги. Или наоборот – взбалмошную участницу комедии интриги, где две соперницы не могут поделить нестойкого возлюбленного. Можно было играть ее безрассудно-пылкой испанкой, хотя Лопе де Вега отнес действие в Неаполь.

Бабановская Диана никого ни с кем не делила. Она не была ни коварной интриганкой, ни безумной от любви. Так же чужды были ей безумства страсти. Не слишком обременяли ее и сословные предрассудки, хотя была она графиней с головы до ног. Ревность, которая то и дело взнуздывала ее нежную симпатию к Теодоро, была не столько ревностью к Марселе, сколько к самому чувству, которое влекло их друг к другу мимо нее, Дианы. Гордость, которая обуздывала ее проснувшуюся нежность, была ее личной, женской, а не дворянской гордостью. Она желала обладать и страшилась заплатить за обладание своей «постылой свободой». Она была в точном смысле слова «собакой на сене».

При неожиданности внешнего облика – один из критиков написал, впрочем, о бабановской Диане как об итальянской аристократке, белокурой неаполитанке с полотен Пьетро Лонги – были у Бабановой свои преимущества для роли Дианы. Пьеса была стихотворной, а она, как мало кто на русской сцене, владела стихом. Интрига зиждилась на прихотливой смене чувств сиятельной графини, а уж кто, как не она, умел сквозь прозрачную четкость жеста и интонации показать тончайшие переходы настроения и держать цезуру в любой путанице чувств и мыслей.

В бабановской Диане была бездна этих оттенков и тысяча способов их выражения: неожиданно обласканных голосом словечек; сорвавшихся с руки жестов; спиральных поворотов настроения; взрывов нежности и ярости, вскипающих холодной и колючей пеной, как прозрачный бокал шампанского.

М. Загорский вспомнил в связи с бабановской Дианой «почти забытое» комедийное мастерство Грановской. Это означало, что судьба описала полный круг и вернулась к источнику. Грановская не только «благословила» ее на сцену, но была ее любимой актрисой.

{204} Бабанова сыграла умную Диану, анализирующую свои чувства, и Диану безрассудную в поступках, как сорвавшаяся пружина. Холодные наблюдения ума и горестные заметы сердца свивались в вереницу почти протанцованных движении и переложенных на ноты интонаций.

Затянутая в черное платье со шлейфом, надменно покачивая страусовыми перьями шляпы и пышного веера, поджидала она секретаря Теодоро. Но нетерпение сердца швыряло ее в кресло, и пока место Теодоро занимал маркиз Рикардо со своими докучными признаниями, Диана скрывалась в этом кресле, как нерадивая ученица от учителя. Лица ее не было видно, и только нервная пляска веера в ее руках могла бы сказать менее напыщенному поклоннику, что слов любви она ждет не от него.

О, этот веер в руках актрисы Мейерхольда, не забывшей его давних уроков! Он скучал, злился, иронизировал, кокетничал, нежно ластился, замирал от негодования и торжествовал победу. «Игра с вещью», некогда преподанная {205} ученице, сполна возвращалась актрисой.

Диана слушала маркиза сидя, но вскакивала навстречу Теодоро, и не слова, а тонко модулированные интонации умели сказать все, не сказав ничего. Диана могла хлестнуть несмелого возлюбленного фразой «Нас оскорбляют безучастьем», как, вероятно, подхлестывала не слишком резвого скакуна. Она могла обронить фразу «Не камни женские сердца», скользнув по ней голосом, как невзначай роняют с пальца кольцо.

Но Теодоро не торопился понять госпожу и пока что снова обнимал Марселу. И уже не пушистый веер, а хлыст плясал в ее руке в борении гордости и ревности, пока рукоятка хлыста не врывалась резким стуком в разговор влюбленных и яростное «р» не раскатывалось рыком в нежном голосе Дианы.