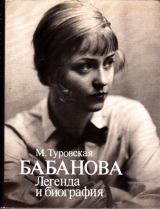

Текст книги " Бабанова. Легенда и биография"

Автор книги: Майя Туровская

Жанры:

Биографии и мемуары

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 12 (всего у книги 25 страниц)

Как ни странно, но из всех поклонников Марии Ивановны Федор Федорович Кнорре, быть может, был единственным, кто ни разу не видел ее на сцене. Знакомство произошло за кулисами Трама, куда она была приглашена в качестве почетной гостьи. Он и впредь не слишком жаловал ее театральную жизнь. Она тоже осталась верна себе, и когда, забросив режиссуру, Кнорре стал достаточно известным писателем, то в пьесах его играли другие актрисы в других театрах. Всю совместную жизнь Федор Федорович был самым нелицеприятным критиком сценических созданий Бабановой, она – его первым и строгим читателем. Но пока до совместной жизни было далеко.

Когда Кнорре переехал из Ленинграда в Москву, чтобы принять на себя руководство Московским трамом, с жильем было трудно. Он поселился в комнате Эйзенштейна на Чистых прудах. Эйзенштейн занимал комнату в огромной квартире, принадлежавшей некогда известному в Москве доктору Штрауху, отцу актера Максима Максимовича Штрауха. Штраух со своей женой Глизер тоже проживали в этой квартире, превращенной в коммуналку. Когда Эйзенштейн уехал в Голливуд, комната осталась свободна и на нее претендовали кинорежиссер Эсфирь Шуб и Кнорре. Хозяин отдал предпочтение другу своей юности, и Кнорре перебрался в дом на Чистых прудах, где теперь красуется гранитная мемориальная доска Эйзенштейна. Здесь Мария Ивановна бывала иногда, но большей частью свидания приходилось назначать на углах, у аптеки и под часами: больше в Москве четвертого года пятилетки встречаться было, пожалуй, негде. К счастью, Мария Ивановна, как и Кнорре, обожала пешие прогулки, а московские бульвары были тогда нескончаемы и прекрасны, и, как бы то ни было, это было веселое и счастливое время ее жизни. Она уже разменяла третий десяток, но кто же думал о таких пустяках!

Так что Колокольчикова, рожденная в минуту хорошего настроения, была не совсем случайностью. Она оказалась по смыслу намного больше того миниатюрного сюжета, который приготовил для нее автор. В том странном споре «будет ли нежность при коммунизме?», в том странном сценическом соседстве, где жена Гая Элла Пеппер предпочитала «проблему топлива» «поцелуям мужа», – эта маленькая женщина в ловко обтянутой юбке, фильдеперсовых чулках, в меховом жакете с пушистым воротником, который был ей так к лицу, со слезами требующая мужа домой из Америки, выступала не столько как олицетворение мещанства, как было задумано автором, сколько как живое воплощение той самой проблематичной «нежности», неразумного предпочтения «поцелуев мужа» и обыкновенной женской любви. Много воды утекло с тех пор, и не многие сегодняшние жены поймут Колокольчикову, предпочитающую любовь загранкомандировке. «Когда Колокольчикова… читает письмо мужа, она пропускает все, что он там пишет о делах, пока не найдет то, что ей хочется найти, – какое-нибудь милое слово. На нем она останавливается с видимым удовольствием и не скрывает этого», – писал Ю. Юзовский[159], забыв, что слов-то всего и было шестнадцать (по подсчету режиссера). Далее следовали обычные критические извинения за Колокольчикову, что она, мол, «исправится». Все извинялись за Колокольчикову, не понимая, что извиняются за себя, за то, что любуются этой глупенькой Колокольчиковой и втайне готовы предпочесть ее другим, более «правильным» героям пьесы.

{164} Только один человек рискнул обнародовать свое положительное мнение о Колокольчиковой и сказать, что Колокольчикова не просто дурочка – это одна из тех бабановских «дурочек», которые нечаянно открывают секреты жизни. Это был старый почитатель и поклонник Муси Бабановой.

И. Аксенов. Мария Ивановна Бабанова

«Наша сцена еще недавно не знала этого образа. В прежних образах Бабановой он угадывался публикой как возможность. … До Погодина драматурги наши, в ужасе перед самодельными запретами собственных на дому канцелярий, отшатывались от “соблазна” мысли, что в стране строящегося социализма возможна любовь, молодость, красота, гордость ею и ее украшение. Мелкобуржуазный кальвинизм позволял прятать мысли об этом в лицемерное ханжество показа “разложения”, которое тем не менее выписывалось со всей тщательностью блудливого лицемерия. Четвертый год первой пятилетки покончил с этим положением вещей в драме Погодина и в игре Бабановой»[160].

Так разгадывалась «тайна» «Озера Люль». Так подтверждались слова Погодина: «Мы думаем про Бабанову, что она маленькая, а она большая»[161].

Так смеющаяся и плачущая Колокольчикова оказывалась, помимо своей воли, втянутой в большой спор эпохи.

Да, Бабанова была бесспорно актриса нового времени, но было в ней нечто от просто актрисы в старом и вечном смысле этого понятия. Она была не гостья в театре, не красивая женщина на сцене, подобно своей сопернице Райх. Она была несомненно и однозначно актриса, лицедейка в счастливой гармонии внешности, голоса, совершенного мастерства. Она была обречена сцене, предназначена ей – ив этом смысле одновременно защищена и беззащитна, как всякая истинная актриса, которая ничья и принадлежит одновременно всем. Она сама – все равно, в Колокольчиковой ли, Полиньке или Бьенэмэ, – была «носительницей образа молодой, прекрасной, веселой, радостной и влюбленной женщины», как выразился Аксенов. Этот вечный образ – скорее, девушки, чем женщины, барышни-содержанки, девочки-жены – нуждался в поклонении, почтительности и защите, и тысячи сердец рвались ему навстречу. И почитатель Шекспира, переводчик «елизаветинцев», соратник Мейерхольда, друг Эйзенштейна, эстет и эрудит Иван Александрович Аксенов кончал свою статью о Марии Ивановне Бабановой, написанную после «Моего друга» Погодина, почтительно влюбленными и гордыми словами: «Вот почему я тороплюсь писать о живой, как пишу об актерах “Глобуса”».

Впрочем, ни самой героине, ни Федору Федоровичу Кнорре (что нетрудно понять) эта действительно прекрасная статья, может быть, лучшая из всего написанного о Бабановой, не понравилась.

В 1932 году Театру Революции минуло десять лет. Он прожил бурную жизнь и готовился отпраздновать свой «детский» юбилей под знаком нового триумфа «производственной темы»: успех «Моего друга» превзошел даже удачу «Поэмы о топоре».

Театр был юбиляром, но вовсе не хотел чувствовать себя прежде времени маститым.

{165} Н. Ф. Погодин:

«Мы в пути, над нами нет завершенной сахарной головы юбилейной славы, и очень хорошо, что нет. Мы молоды. Нам 10 лет. Прекрасно»[162].

Ю. С. Глизер:

«Это не страшно, что недавно “Александринка” праздновала свои 100 лет, а мы 10 лет… Мы похожи еще на щенка, у которого и уши велики, и лапы громадны, голос еще резок и ломается»[163].

М. И. Бабанова:

«… Мне представляется, что будущее принадлежит все же театрам молодым, революционным, что нисколько не мешает нам ценить старые театры и не переставая учиться у них. … Мы учимся на своей выносливой актерской шкуре и дорого платим за малейшие ошибки и крохотные достижения»[164].

На самом деле пройдут юбилейные торжества, будут присвоены первые звания и окажется, что все же нечто переменилось. Жизнь сгущается до символа чаще, чем кажется. Цифра «10» станет более итоговой, чем предполагалось в канун юбилея. Еще немного – и само собою свершится естественный для середины тридцатых годов процесс интеграции молодого коллектива в общий поток театральной жизни. Но пока разность театральных фронтов еще заметна, за кулисами театра заседает Оргкомиссия по подготовке к десятилетию Театра Революции, и предложение о включении МХАТа в юбилейный комитет встречает довольно единодушное противодействие.

«Нисколько не отрицая старой культуры, мы должны не забывать, что Театр Революции имеет уже свое лицо и свои принципиальные установки для дальнейшего развития. Также не должны забывать отрицательного отношения к нам со стороны академических театров. Это отрицательное отношение может также вылиться в демонстрацию против нас путем отказа от участия в комитете, поскольку мы введем лишь один театр МХАТ, вводить же все театры по трафарету, который, кстати, у ак. театров к нам отсутствовал, мы не можем, если не хотим потерять свое лицо Театра Революции, за которое боремся» – так говорил на пленуме Оргкомиссии 23 мая 1932 года А. Д. Попов[165].

Этот «комплекс неполноценности», это опасение, владеющее театром в его вершинный и кризисный момент – в звездный час Театра Революции, – рассеется в юбилейных торжествах января 1933 года, которые как раз и обнаружат, что противостояние фронтов все больше становится мнимостью.

К десятилетию Театра Революции были подсчитаны средние показатели его актера. Оказалось, что в среднем ему тридцать два с половиной года, у него десять с половиной лет «производственного стажа», из них пять с половиной лет на этой сцене, то есть – «кадры Театра Революции… выросли с ростом нашей пролетарской революции»[166].

Мария Ивановна Бабанова почти буквально соответствовала показателям этого статистического усреднения. Та же статистика сделала очевидным ее Реальный удельный вес в текущем репертуаре. Она играла не так уж много ролей; нетрудно насчитать актеров, послужной список которых был длиннее. Но зато спектакли с ее участием шли чаще других, держались дольше других, возобновлялись неукоснительней других.

«Человек с портфелем» к этому времени прошел 508 раз, «Озеро Люль» – 300, «Воздушный пирог» – 251, «Доходное место» – 190, «Поэма о топоре» – {166} 157[167] (не забудем, что такие спектакли, как «Доходное место» или «Озеро Люль», не один раз были сняты и возобновлены).

Для молодого театра с несовершенным репертуаром это были очень большие цифры.

Обычно спектакли Театра Революции выдерживали до полусотни представлений. Исключение составляет только «Инга» с Глафирой – Глизер, которая прошла 250 раз. Больше ни один спектакль выше цифры «150» не поднимался. А если быть точнее, только один «Конец Криворыльска» до нее и добрался.

Статистика открывает одну странную, удивляющую особенность ранних тридцатых.

Скудное, неукрашенное время сделало своим кумиром актрису изящного, филигранного рисунка. Время добровольного растворения индивидуальности во всеобщности отдало свою нежность артистке, замечательной своей уникальностью, несхожестью с образцами русской сцены ни прежде, ни потом. Время стихийного порыва полюбило мастера точного артистического расчета. Время технического перевооружения («реконструктивный период» – говорили тогда), темпов, «фордизма» не требовало от своей любимой артистки бытового правдоподобия или психологической дотошности – оно готово было любоваться ею без панибратства, восхищаться без подобострастия и бескорыстно наслаждаться художественностью ее работы. Она показывала, какого совершенства, какой точности можно достигнуть даже в таком нетехническом, кустарном деле, как театр.

В 1933 году, к юбилею Театра Революции, Марии Ивановне Бабановой в числе других было присвоено звание заслуженной артистки республики – звания тогда присваивали еще редко. Все складывалось итогово и символически.

Два письма из поздравительной почты

«Блестящая своим мастерством и индивидуальностью, самая звонкая и волнительная актриса наших дней, дорогая Мария Ивановна!

{167} Рад случаю выразить мои давние и все растущие уважение, восхищение, любовь и благодарность Вам, как чарующему явлению на сцене.

Поздравляю Вас, ваш коллектив и особенно актера Орлова Д. Н., которого я очень люблю.

Из театра Вахтангова Б. Щукин.

18/II‑33»[168]

Это была дань уважения от товарища по профессии. Другое письмо было от неизвестного зрителя.

«Простите, что я начинаю это письмо без какого-либо обращения к Вам: я знаю только инициалы Вашего имени…

Театр Революции отпраздновал свой юбилей. В числе других лучших артистов Вас почтили присвоением Вам звания заслуженной артистки.

Но я почти уверен, что, кроме Вас, никто из Ваших товарищей не получил приветствия от такого странного почитателя, как я…

Вам пишет архиерей. Не правда ли, все-таки довольно неожиданный корреспондент?

Правда, я архиерей, устранившийся с дороги победно шествующей жизни, ушедший от церковной работы, пытающийся книгами и уединением отгородиться от щелчков жизни, но все же…

Улыбнитесь этой шутке жизни и не откажите мне в дальнейшем внимании.

Дело в том, что у многих из нас (о, конечно, далеко не у всех!) под митрами есть не только голова, но и содержимое ее, и еще глаза, уши, есть сердце… есть отрицаемая нынешним временем душа, есть тяготение к прекрасному, есть любовь к искусству. А если так, то почему же из области этого любимого искусства выбрасывать театр?..

Вот эта любовь к театру и дает мне некоторое дерзостное основание обращаться к Вам. Именно – к Вам…

В силу особых условий своей жизни (лишенчество, отсутствие заработка) я не так часто, как хотел бы, посещаю театр. Но когда мне удается купить билет в Театр Революции, у меня праздник, и центральная фигура праздничного торжества М. И. Бабанова…

Мне не всегда бывает весело от Вашей работы. Часто бывает больно. Но в этой боли – очищающее, воспитывающее, заставляющее трепетать, – счастье. Вот и хочется мне низко и глубоко поклониться Вам за это счастье…

Вы должны быть хорошим человеком и непременно светлой душой. Этой “светлости” не должны мешать те надломы, которые, несомненно, есть у Вас и без которых Вы, м. б., не смогли бы так художественно изобразить Ваших персонажей. Это – ничего. Этот надлом и трещины в Вашей “душе” (простите за это сомнительное, но привычное слово!) помогают более легкому прониканию (а м. б., проникновению?) в глубины тех восприятий, без которых немыслима работа великих художников. А Вы художник большой! Я лично уверен, что впереди Вас ожидает не только звание народной артистки, но и более ценная, немеркнущая в памяти поколений слава, подобная той, которой окружены в нашей памяти образы Савиной, Ермоловой, Федотовой, Комиссаржевской…

А теперь – просьба (человек редко бывает бескорыстен)… Каждому хочется лучика счастья… У меня он был бы, если бы Вы были бесконечно {168} добры указать на прилагаемой открытке адрес фотографии, где я мог бы приобрести Вашу карточку. Желание понятное. У Вас, конечно, есть фотографии великих писателей, художников, артистов, ученых. Вот и мне хочется иметь Вашу карточку.

Не откажите.

Не может быть, чтобы Природа, украсив Вас таким большим, глубоким и нежным талантом, отказала бы Вам в отзывчивости…

Простите.

А. М.[169]

22/II‑33 г.»

В юбилейном 1933 году задумал Алексей Дмитриевич Попов поставить на сцене Театра Революции «Ромео и Джульетту» Шекспира. Сейчас, по прошествии времени, трудно представить себе, сколь это предприятие казалось тогда дискуссионно и всячески сомнительно.

Художники молодого общества, верившие, что воспитать нового человека досталось именно им, были лишены литературного чинопочитания. Когда Попов к юбилею вернул на сцену мейерхольдовскую постановку Островского, он специально объяснил в газете, «почему мы возобновляем “Доходное место”» и зачем нужен «рабочему зрителю» этот «сугубо социальный» спектакль. На самом деле с годами становилось очевидно, что именно в этом спектакле угадан Мастером какой-то секрет совершенства.

Через год – 20 апреля 1933 года – Мейерхольд сам пришел посмотреть «Доходное место» и даже провел две репетиции. Бабанова в ужасе забилась под сцену, и «заслуженную артистку» с трудом оттуда вытащили. А еще через год Мейерхольду исполнилось шестьдесят. 3 марта 1934 года Дмитрий Николаевич Орлов помечает в записной книжке: «У нас в театре Всеволод Эмильевич! Чествование, угощение»[170].

Еще для «отпуска разных угощений» нужно было специальное распоряжение дирекции. Еще были «заборные книжки» (их ввели в 1927 году), ГОРТы и ЗРК и в плане соцбытсектора театра значилось:

«Подработка и подготовка к отпуску улучшенных обедов для руководящего состава театра и ударников…

Заготовка внеплановым порядком для распределения среди сотрудников разных продуктов.

Выдача и прикрепление к ЗРК… а также прикрепление к ширпотребу»[171].

Еще не хватало не только продуктов на свободную продажу, но и того, что называлось «ширпотреб» – слово, которое впоследствии приобрело уничижительный оттенок, а в те годы обозначало все необходимое и недостаточное. Но на бедность смотрели уже как на вынужденное и временное состояние. Колокольчикова тоненько прозвенела о чем-то важном, насущном, всеобщем – о вступивших в силу требованиях красоты, любви, личного счастья – всего, что еще недавно презрительно относилось по ведомству мещанства. Она переняла на себя в спектакле инициативу, возложенную драматургом на Эллу Пеппер, которая в финале пьесы переставала быть «спутником коммуниста», снимала символическую кожаную тужурку и приходила к мужу с букетом цветов.

Пройдет еще немного времени, и Ю. Юзовский, самый «сейсмографический» молодой критик и зоркий бытописатель театральной жизни того времени, так и озаглавит свою статью – «Цветы на столе»:

{169} «На площади Свердлова, где пятнадцать лет назад висели суровые плакаты, предостерегающие от тифозной вши, которая может “съесть социализм”, сейчас каждые пять минут зажигается огромная электрическая реклама “Уроки танцев”. В ЦО “Правда” появился большой подвал, требующий от швейной промышленности, чтобы она красиво одевала население. Не просто удобно, а именно красиво. Никаких “директивных бантиков”! Драматургия начинает откликаться на эти явления самим названием своих пьес: “Личная жизнь”, “Хорошая жизнь”, “Чудесный сплав”»[172].

Да что говорить – в жизни самой Марии Ивановны случилось нечто по тем временам неслыханное: она и Д. Н. Орлов, лучшие артисты Театра Революции, получили ордера на отдельные квартиры! Кнорре к тому времени уже переехал к ней, на Серпуховку, где она жила с матерью и отцом: зимой встречаться на улице было холодно, да и жизнь пора было устраивать всерьез. Они поженились.

Квартира была с иголочки новая, но в старом доме, в самом центре Москвы, в Петровском переулке. Добротный четырехэтажный дом с барскими окнами и лепниной по фасаду был надстроен еще одним этажом попроще и уже без украшений. Почему-то все первые писательские и актерские отдельные квартиры были разбросаны по таким вот надстройкам в районе Тверской, Арбата, Мясницкой. Квартира была хорошая, трехкомнатная, с ванной и телефоном, о которых можно было тогда только мечтать. Удивительно, что номер телефона Бабановой с тех самых пор не изменился, хотя изменилось все вокруг. Если жизнь иногда сгущается до символа, это могло бы служить символом исконного бабановского консерватизма. Мария Ивановна подумала было разъехаться с родителями, оставив их на Серпуховке, но они на разъезд не согласились. Переезжать надо было вчетвером, да еще две собаки и кот.

Из рассказа Ф. Ф. Кнорре

«Вы и представить не можете, что такое тогда значило переехать и особенно – освободить квартиру.

Отец и мать Марии Ивановны были удивительно тихие, неслышные. Мне кажется, для них театр был в другом мире, а то, что за это платят деньги, – {170} можно купить платье, колбасу, а теперь еще и квартиру дали, – казалось им вовсе невероятным, они просто махнули на это рукой. Жили мы мирно, вечерами иногда играли в маджонг со словечками и прибаутками. Отец был верующий, перед сном подолгу молился, мать просто соблюдала обычаи, а два раза в год относила в Торгсин какой-нибудь золотой крестик или серебряные ложки и ставила большой стол для замоскворецких родственников. Мария Ивановна подсмеивалась над ними – язык у нее был острый и нещадный. Собиралась какая-то бедная родня. Помню, старушка убогая – ее звали “кума”, хотя она даже и кумой-то не была, – захмелела от рюмки, и, когда ей предложили пирог – берите, мол, она вдруг этак барски: “Брали уж, брали!” Мы покатились, и так это в домашнем фольклоре и осталось: “Брали уж, брали”.

А когда нам переезжать, тут другой фольклор. Марк Бернес – он тогда совсем мальчик был – привел свою маму из Одессы смотреть комнату. Она никак не могла взять в толк, что комната ей так достанется, и думала, что надо будет платить, поэтому искала недостатки. Но все чисто, аккуратно было; тогда она подошла к печке, открыла и сказала: “Эту дверцу придется ремонтировать”. Это тоже осталось – у нас масса таких присказок было. У Марии Ивановны глаз был насмешливый, она копировала смешно и обожала посмеяться.

А когда подводу нагрузили и стали выезжать со двора, прибежал – даже не милиционер, а начальник милиции, – только подвода протиснулась в чугунные ворота, как он их собой закрыл, как амбразуру. Боялся, что кто-нибудь займет комнату – охотников было полно – и выселяй его тогда по суду! Зощенко да и только!»

Так – со смехом и слезами – переехали на новую квартиру.

Новое было не только в быту, но и в театре. Предваряя репетиции «Ромео и Джульетты», А. Д. Попов сказал:

«Наши вожди начинают поговаривать о том, что какой-то участок нуждается в своем отображении, в творческом внимании к нему – к участку чувства. До сих пор это было как будто уделом и специальностью идеалистически настроенных писательских групп нашей драматургии.

{171} Можно писать о розах и любви. Почему не пишут о том, как большевики любят?»

Не стоит теперь снисходительно удивляться суконному языку, каким эпоха начинала диалог с Шекспиром, – надо быть благодарным случайности, которая сохранила стенограммы бесед о «Ромео и Джульетте» неправленными. Там, где они не отредактированы последующим вмешательством до общелитературной гладкости, они напоминают застывшую лаву, несущую следы социальных катаклизмов.

«Конечно, пьесы о любви и о ревности пишутся, и возможно, что постановка “Ромео и Джульетты” сыграет большую роль для тех зреющих творческих полотен, которые появятся… В “Ромео и Джульетте” мы имеем очень близкую нам линию гармонии мысли и чувства…

Это не значит, что Шекспир такой революционер своего времени, что он думал в унисон с Театром Революции, который родился спустя 300 лет… Но как объективный художник Шекспир для нас очень ценен. Он видит вещи так, как они являют себя в данной исторической обстановке»[173].

Шекспир превратил театр в сплошной «университет культуры». Занятия, начавшиеся в Пименовском переулке, были перенесены прямо на территорию театра. Труппа погрузилась в пучину учебных занятий по теме «Шекспир и его время». Занимались движением, танцами, фехтованием – не все, как Бабанова, были искушены в биомеханике, а Шекспир требовал многих умений, не нажитых в современных спектаклях. Занимались стихом – пушкинская «Русалка» стала учебным пособием. Шекспира изучали в свете исторического, а также диалектического материализма, как говорили тогда. Утопическая мечта о том, «как по-новому зазвучит роль у актера диалектика-материалиста», казалось, вот‑вот станет былью, и Шекспир казался созданным для ее осуществления.

Предприятие было поставлено на самую широкую ногу. Попов делал доклады о пьесе и о плане постановки в Комакадемии, и она входила в обсуждение подробностей будущего спектакля.

Все это было ново, непривычно, интересно, будоражило воображение актеров, выросших в известном высокомерии к тому, что называлось «культурным наследием». С одной стороны, страшновато было с опытом Файко и Погодина пытаться приподнять тяжесть шекспировской трагической мантии. С другой – был он для них ох как не бесспорен, этот не то чтобы прямо идеолог феодализма и вроде не совсем наступающей буржуазной эпохи – в общем, «представитель Ренессанса». Во всяком случае, почтения вызывал он куда меньше, чем в наши дни. Зато и решение, которое театр искал для спектакля, предполагалось чем-то всеобъемлющим: раскрытием всего Шекспира, всего Ренессанса на сегодня и на все времена.

Но судьба судила иначе – работа над Шекспиром, начавшись в юбилейный год, была отложена. В это время Погодин сдал театру пьесу. Он назвал ее в духе времени: «После бала». Сюжет и тему автор почерпнул не из личных впечатлений, как это бывало прежде, а из газетной заметки. В ней сообщалось о героизме девушки-колхозницы, разоблачившей врагов. Мотив был популярен. И в «Поэме о топоре» и в «Моем друге» враги составляли непременный атрибут сюжета.

Тринадцатого января 1934 года автор прочитал пьесу на труппе, а семнадцатого было уже приступлено к репетициям. Ромео с Джульеттой были отложены до лучших времен.

{173} Главную роль Погодин написал специально для Бабановой и отчасти даже с нее. До этого он сочинил для нее «Машу с коровой», которую она начала было делать в кинокомедии Козинцева и Трауберга «Путешествие в СССР». В память о ней остался у Марии Ивановны радикулит, заработанный во время какой-то съемки в холодной воде, и несколько фотографий.

В пьесе драматург попытался схватить некоторые черты ее актерской личности: «… это же, просто сказать, извините, самая вредная девка, но для нашей колхозной жизни – прекрасная барышня». Роль Маши в пьесе тоже не лишена была комедийности, были удачные сцены, но вся пьеса далеко не отличалась той меткостью наблюдений, которая составляла достоинство прежних погодинских пьес, а сюжет разоблачения приемного отца и сводной сестры Людмилы даже тогда звучал натянуто. История зачеркнула пьесу.

Не стоило, быть может, и останавливаться на этом довольно проходном спектакле – в многочисленных взаимных воспоминаниях, которыми обменялись впоследствии драматург и режиссер по разным юбилейным и неюбилейным поводам, много говорится о «Поэме», порядочно о «Моем друге» и ничего о «После бала». Но дело не только в личной удаче Бабановой. Роль Маши в каком-то смысле оказалась переломной для нее. Далась она нелегко. Львиную долю репетиций занимали массовые сцены – колхозный бал и финал, когда Маша под вальс Штрауса ведет свой колхоз «на сев, как на прекрасный бал».

«Муська зазубрилась окончательно и, репетируя утром и вечером, на дому оказывается только для отсыпания», – сообщал Аксенов в письме к жене[174].

Когда спектакль выйдет, для всех – в том числе для самого драматурга – Бабанова окажется единственным его оправданием.

{174} Из письма Н. Ф. Погодина

«Дорогая Мария Ивановна,

единственный человек, которого мне хочется благодарить глубоко, искренно, радостно, – вы.

Мне очень горько за пьесу, за спектакль, – я теперь до отчаяния жалею, что так идиотски построил пьесу, зная, в каком театре она пойдет, что я не отдал всего главного и лучшего образу Машки. Я много передумал за эти дни, и в результате захотелось скорее сказать вам, как много обязан я перед вами, как бесконечно благодарю вас за трогательно-честное и любовное отношение к роли среди мелкого ремесленничества, безразличия и других гадостей.

Не знаю, чувствуете вы это или нет, ноя вижу, знаю, проверил – вы спасли мне пьесу.

Ник. Погодин.

14 апреля»[175].

{175} О том же свидетельствует Аксенов в письме к жене, написанном с той лукавой иронией, которой он охранял свой семейный мир от ревности к «Муське»:

«Муське аплодируют от начала до конца спектакля, который она одна и вывозит. Она зла, надута на весь мир, как тогда, когда ты ее видела, – играет плохо, мол, потому что не дали доработать роль. Бог с ней, пусть муж отдувается, а я туда больше не ходок»[176].

Недовольство собой было всегдашним уделом Бабановой. Она была неистова, самолюбива и эгоистична в работе, но судьба обделила ее теми смешными, но и счастливыми радостями удовлетворенного тщеславия, которые так много составляют во всякой публичной, а тем более актерской профессии. Трудно представить себе Бабанову заносящей в дневник: «Как замечательно, что общественность Минска так меня оценила! Это высокое доверие и почет дадут мне силы»[177]. Как, впрочем, трудно представить себе, чтобы она вообще вела дневник. Федор Федорович как-то подарил ей специальную тетрадку, но она была украшена одной фразой – и то чужой – и отложена навек.

Но недовольство собой на сей раз имело более глубокие основания. Большая по объему и отлично сыгранная роль не была уже той бесспорностью, какою были ее зажигательная Анка и миниатюрная Колокольчикова. Не менялось мастерство: оно крепло. Менялись отношения с временем. Трещинку эту, едва возникшую, со свойственной ему непогрешимостью театрального зрения подметил Ю. Юзовский. Он чутко уловил жест «отказа» и, уловив, не одобрил:

«Есть в “После бала” очень важный момент, который может стать {176} кульминацией пьесы, – момент, когда Маша направляет на счетовода ружье, угрожая застрелить его, если он не вернет утаенных денег. Это момент “перехода в качество” – тот важный опыт в жизни, когда ты становишься, вот уже стала взрослой. В этом месте в зрительном зале может быть волнение, горячий подъем при лицезрении героического поступка, и в аплодисментах зала будут уважение, удивление, почтение зрителя к его героине. Но не в этот момент были аплодисменты, а мгновением позже. Бабанова, как говорится, не “дотянула” до героической ситуации и, кажется, нарочно. … Актриса как бы опасалась, что она не сумеет вести себя здесь именно так, чтобы вызвать к себе этот взрыв уважения и восхищения. И вот вдруг сразу, не дав передохнуть зрителю, она роняет ружье и совсем по-детски как-то смешно ставит ноги внутрь, носками друг к другу.

Буквально так же она поступила когда-то в “Поэме о топоре”, когда играла Анку»[178].

Ю. Юзовский относил это к амплуа, к природным качествам таланта Бабановой и, разумеется, в этом был прав: есть границы любого таланта, сколь бы велик он ни был, а у Марии Ивановны они тем уже, чем сам талант крупнее. Так, бывают узконаправленные микрофоны: чем уже, тем чувствительнее. В этом ее уникальность в русском театре – огромность таланта при узости диапазона. Но дело было не в перемене должности: Анка – рядовая пролетарка, Маша – колхозный бригадир.

Менялось время, и менялись его требования к искусству. В Анке важно было, что она все делает впервые – пусть смешно, по-детски, но с энтузиазмом и бабановской честностью: бабановское отсутствие опыта, бабановская первозданность реакций («… она скажет что-нибудь такое “нелогичное” или сделает какой-нибудь жест, который подчас больше убедит, чем вполне разумный силлогизм»), юмор, с каким она подходила к своей героине, были тогда достаточны.

Они были настолько достаточны, что в 1932 году предполагавшийся к открытию театр РАПП и ВЦСПС (ирония истории, что это было как раз накануне «закрытия» РАПП) называл Бабанову в качестве первой своей актрисы. В Маше время хотело – еще само того не сознав до конца – видеть себя отчасти возвышенным, оно требовало героического жеста.

{177} Шел 1934 год. Искусство видоизменялось. На исторические катаклизмы века оно ответило великим разломом своих форм в годы двадцатые и теперь входило берега сюжетности, общедоступности, жизнеподобия, художественности. Дело шло не об отдельных спектаклях или пьесах, но о самой системе ценностей. Не то чтобы они становились «лучше» или «хуже» – просто они были другие. Складывался иной тип культуры тридцатых-сороковых годов, отличной от культуры двадцатых.