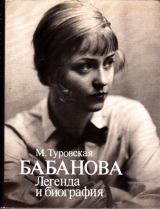

Текст книги " Бабанова. Легенда и биография"

Автор книги: Майя Туровская

Жанры:

Биографии и мемуары

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 18 (всего у книги 25 страниц)

Дальше было познание добра и зла, и воспоминание о горечи этого познания в том или ином виде жило в ее созданиях. Любовь была для нее синонимом зависимости. На уровне идеологии речь шла о равноправии. В «Тане» она начинала с любви, чтобы прийти к независимости – не как к счастью, но как к свободе. Это проницательно заметил самый молодой из биографов Бабановой, М. Иофьев, в своем этюде «Искусство Бабановой». «Бабановская женщина вообще опасается любви, – написал Иофьев, – хотя бы счастливой, взаимной и равноправной. Власть эмоции – власть стихии, а героиня желает быть полновластной. … Всегдашние восстания против покорности, зависимости – от кого-либо, от чего-либо – заставляют восставать против любви»[223].

Бабановская Таня «второй пьесы» восставала против любви, которая сидела в ней, как осколок в теле раненого солдата.

Вторая половина «Тани» еще гораздо больше, чем первая, создавалась в «тройственном несогласии» автора, режиссера и актрисы.

Склонившись вроде бы к «суровой прозе» и заменив романтического охотника крупным хозяйственником Игнатовым, Арбузов не изменил главного: условного театрального жанра своей пьесы со всеми ее «нечаянными» совпадениями, с крепкой кольцевой замкнутостью ее сюжета. Если в первой картине, празднуя годовщину своей любви, Таня спрашивает: «Интересно, что с нами будет в тридцать восьмом?», то последняя картина, рифмуясь с первой с той буквальной полнотой, которая сегодня даже в поэзии кажется уже «избытком информации», происходит в том самом тридцать восьмом году, в тот {243} самый день, который снова сводит под одной крышей тех же самых людей: Таню Германа, Шаманову и их сына – тоже Юрика, – спасенного Таней.

Режиссера раздражала эта «тенденция к округлению каждого образа». Ему казалось, что драматургом движет «боязнь того, что зритель может так подумать: … а что если она опять встретит своего бывшего мужа, может быть, старая любовь повернет ее обратно?»[224] Все дело было в том, что Лобанов, как, впрочем, и критика, хотел видеть в «Тане» ту реалистическую пьесу, ту «психологическую драму», которой так недоставало тогда нашему театру. В этом качестве «Таню» любили играть актрисы. Играть, не мудрствуя лукаво, «по правде», вовсе не задумываясь об особой жанровой природе пьесы.

Лобанов работал над «Таней», скрадывая подробностями жизни сентиментальную дидактику пьесы. На эти подробности Андрей Михайлович был великий мастер. Для зрителя имели неизъяснимую прелесть самые простые, житейские, узнаваемые черты милого человеческого житья-бытья. Какое-нибудь приготовление винегрета, отмечающее дружеское расположение Тани и Игнатова, со всеми его «вкусными» ухищрениями, или мирное чаевничанье Тани и Шамановой у постели выздоравливающего Юрика, призванное своею домашностью уравновесить мелодраматизм встречи Тани с Германом, сами по себе составляли маленькие «именины сердца». Нам, зрителям, тоже казалось это самым что ни на есть реализмом.

Действительно суровую ноту вносила во «вторую пьесу» «Тани» Мария Ивановна Бабанова.

Однажды вкусив от горького плода познания, Таня не могла обрести новый рай на двоих, хотя бы и с человеком покрупнее калибром, чем ее Герман. В первую, случайную еще встречу с Игнатовым она чуть больше, чем следовало бы, настаивала на одиночестве и самостоятельности, гарантированной наконец-то полученным дипломом. Но, право же, речь шла не о том, что «только работа может принести человеку истинное счастье. Все прочее выдумка, ложь!». Ничего такого бабановская Таня не думала, просто старое саднило и она защищалась резкостью.

Не могла актриса принять и дружескую руку помощи, протянутую режиссером: пусть не новая любовь, пусть хоть возможность ее в будущем, зародившаяся в житейских пустяках, в каком-нибудь совместном приготовлении винегрета.

Арбузов обожал эти шуточные метафоры, витиевато-низким штилем житейской прозы выражающие высокие чувства: «Что такое истинное счастье, я узнал только неделю назад, когда… отведал вашего соуса к винегрету». Лобанов возвращал метафорам скромную поэзию истинного существования.

Во всем этом актрисе годился только юмор. Ей чужда была приподнятая нота арбузовского финала: «… словно не прожит еще ни один день жизни и только юность кончилась!» Но не с руки была и мудрая постепенность лобановских подробностей жизни по известному принципу «перемелется, мука будет». Она готовила свой «винегрет» о другом.

О том, чтобы, отказавшись от участия, за которым приплелась она к Игнатову (накануне по Таниной нерешительности умерла ее пациентка), опять и снова принять жизнь на собственный страх и риск. Ловко орудуя над соусом, посмеиваясь и пошучивая, Татьяна Алексеевна (ни одной из очаровательных инфантильных интонаций не оставляла себе актриса) решала не упоминать при Игнатове о приближающейся пурге и идти на лыжах к больному за тридцать километров. Это она-то, которая еще не так давно заблудилась в Сокольниках! {244} И когда отрывисто-грубо объясняла она Игнатову свое вроде бы внезапное решение: «Так сказать, совесть заела», – это было еще одно испытание души на одиночество, не бояться которого хотела Бабанова призвать своих товарок.

… Бабанова вступала в «Таню» замужней женщиной, а доигрывала ее (во второй редакции спектакль был поставлен в 1947‑м, тысячный был сыгран в 1956 году), уже расставшись с Федором Федоровичем Кнорре. Она была хорошей, любящей и верной женой – иной ее гордость и не позволяла бы ей быть. Но было нечто поважнее. Ее самостоятельная духовная личность. Может быть, слишком самостоятельная для положения жены вообще. Она всегда была больше актрисой, чем женщиной, – таковы были ее талант, ее природа. Но таковы же были и ее убеждения, воспитанные жизнью. Одиночество пришло к ней не скоро и не просто – мучительно. Может быть, все же более просто и менее мучительно, чем обретенное когда-то сознание независимости на театре. Во всяком случае, поздние слезы и поздние обиды ее относятся больше к юности, чем к зрелости, больше к Мастеру, чем к мужу, с которым она поддерживает дружеские, даже нежные отношения, правда, только заочно, по телефону. И если, несчастливая смолоду, она не стала счастливой и после, то время зато сделало ее стойкой.

Быть может, всему этому Мария Ивановна Бабанова научила свою маленькую Таню, а может быть, и Таня научила ее чему-нибудь. Ведь не бывает, чтобы роль, прошедшая сквозь годы и годы, не оставила своего оттиска на душе.

Во всяком случае, Бабанова не умела принять «великого утешительства», на котором стоял и стоит весь театр Арбузова. Ее личный вариант «Тани» был жестче и неутешительнее. Был он неутешительнее и жестче и лобановской «поэзии прозы»: в нем не было влаги житейского, никакой возможности компромисса.

Из рассказа Афанасия Белова

«Вот какой случай был со мной в “Тане”. Я вошел в спектакль дублером на маленькую роль, лет пять уже спустя после премьеры, а кроме того, в сцене в Сибири пел за сценой[225]. Песню Мария Ивановна выбирала: “Сама садик я садила” – в мажоре. Я пел, и мне даже деньги какие-то маленькие платили, а время голодное было.

Однажды Мария Ивановна ко мне подходит и почти со слезами говорит: “Опанас, я все понимаю, и ты меня прости, но мне надо, чтобы Саша (это Лукьянов) за сценой пел. Можно, конечно, так трактовать, что она уже Германа не любит. Проходит время, приходят новые люди и все забывается – по примитивной житейской практике. Но Таня не такая, она до самого гроба будет любить Германа. Вот заговорил кто-то баритоном – она вздрагивает: а вдруг Герман. Но это не Герман, – это Мария Ивановна мне так объясняет, – или запел кто-то… Ты извини, но я не могу тебя слышать. Ты хорошо поешь, мелодично, но тенором. А ей слышится голос Германа. Это Саша должен петь”.

Вы можете представить, что после премьеры лет пять прошло. Потом стал Лукьянов петь, и она успокоилась. Она оживлялась в это время, ей казалось, что она слышит кусочек прежней жизни, что ли…

Вот такой примечательный случай был у меня с Бабановой».

{245} Для бабановской Тани Игнатов мог стать собеседником, советчиком, другом; может быть, когда-нибудь партнером – кто знает? – даже и мужем; любовью – никогда. Любить она могла однажды в жизни – такова была ее натура. Такова была «личная тема» Бабановой.

Сыграв наконец взрослую женщину, Бабанова при всем желании не могла бы сделать ее счастливой.

Это не значит, что ее Татьяна Алексеевна уходила из пьесы этакой «бедняжкой», – уж чего-чего, а сентиментальности не было в арсенале Марии Ивановны. Она умела, коли надо, вызвать и умиление, но всех своих «театральных детей» в избытке наделяла собственной гордостью. Таня принимала свое одиночество с достоинством, может быть, даже с облегчением. И только горечь познания процарапывала на душе ее свой острый след. То, с чем выходила она из пьесы, была ее духовная личность, проступившая сквозь привычные черты полудетского облика.

Хорошо, если к подоспевшей роли припасен у актера и опыт жизни – не только опыт сцены – и то духовное содержание, которое может он вложить в контуры доставшейся ему роли…

Так кончался второй «этюд о любви», сыгранный Бабановой впервые 18 марта 1939 года и прошедший через многие годы ее сценической жизни.

«Просмотр художественным совещанием “Тани”. Обмен мнениями. Я высказался, – записывает 5 марта на своем календаре Дмитрий Николаевич Орлов. – Бабанова технична. Хорошо первый акт, слабее драма. Образа нет. Остальные актеры неинтересны. Вот сейчас еще раз видна манера моноспектакля. Лобановская работа средняя. Ансамбля и единства нет. Разнобой. Пьеса слабая. Все-таки это гастроль и только»[226].

Почти все в этой записи было опровергнуто временем. «Таня» оказалась одной из самых счастливых удач театра тридцатых. Среди многих громких героев и героинь той поры зрители стихийно и самодеятельно выбирали Таню. Актриса, отступившая было под спасительную сень виртуозности, снова оказалась в Центре общественного внимания. На этот раз она не представляла ничего и {246} никого, кроме самой себя, своей артистической и человеческой темы, которая – как многое, зашифрованное в искусстве тридцатых, – истинный свой масштаб обнаружила в войну.

В 1939 году, после «Тани», Марию Ивановну Бабанову выбрали даже депутатом Моссовета. А так как следующие выборы были отменены войной, то в этой почетной должности она пробыла едва ли не рекордный срок. Но прежнего рвения к «общественным нагрузкам» у нее уже не было. Приемы ее депутатские были по большей части заполнены жалобами на жилищные условия – бесконечно трудные в Москве той поры; помочь кому-нибудь Марии Ивановне удавалось, увы, редко. А играть спектакли приходилось часто – работа в театре требовала много сил.

И все-таки в несправедливой и непрозорливой записи Д. Н. Орлова метко обозначена существенная особенность спектакля: «Таня» действительно была моноспектаклем Бабановой. И чем более живым, подвижным, узнаваемым был фон, разработанный Лобановым, тем очевиднее была ее выделенность из фона.

По сути, «Таня», вслед за «Собакой на сене», была нечаянным опытом «театра Бабановой». Все продолжалось в ней: солирование одной актрисы; виртуозность, выражающая «личную», человеческую тему; своя «бабановская группа», с которой надежно и привычно было выходить на сцену и которая тактично подыгрывала премьерше, не нарушая условий моноспектакля…

Как-то я поинтересовалась, почему из всей труппы Театра Революции Мария Ивановна предпочитала играть с Лукьяновым – актером приятным во всех отношениях, но по таланту явно с ней несоизмеримым. Ее объяснения смутили меня почти детской какой-то наивностью: там было что-то про длину ног, про голос и, кажется, даже про форму рта.

– Но ведь любят не обязательно длинноногих, – сказала я глупо.

– А на кривых ногах трико Теодоро выглядело бы лучше? – ответила она ненамного логичнее. – Он хоть сколько-нибудь был похож на любовника…

Только потом я догадалась, что свое незыблемое представление о том, каким должен быть «любовник», Мария Ивановна заимствовала из брошюры, составленной некогда Мейерхольдом, Аксеновым и Бебутовым по заказу научного отдела все тех же ГВЫРМ, которая трактовала вопросы амплуа. Именно там было написано о «влюбленном» недвусмысленно: «Рост не ниже среднего, ноги длинные. Выразительные глаза и рот. Голос может быть высоким (тенор). Отсутствие полноты. Средний рост»[227]. И этому-то представлению, преподанному ей на заре театральной юности, Бабанова осталась так же верна всю жизнь, как всему когда-либо высказанному Мастером! У Лукьянова были красивые длинные ноги, приятный голос и средний рост. Он более других удовлетворял мейерхольдовской формуле, и этого было достаточно. Она могла вообразить его Ромео или Теодоро, тем более что между ними была нормальная человеческая симпатия, что в недружной труппе Театра Революции случалось не так уж часто.

Нина Мамиконовна Тер-Осипян – талантливая молодая актриса на характерные роли – была не только отличной партнершей, но и «оруженосцем», Санчо Пансой Марии Ивановны Бабановой. В труппе было немало способных молодых актеров из школы юниоров, с которыми Бабанова играла с удовольствием. «Собака на сене» и «Таня» шли теперь так же часто, как некогда «Доходное место», «Озеро Люль» и «Человек с портфелем». Но если прежде зрители шли «на Бабанову», так сказать, контрабандой, то теперь на углу Собиновского {247} переулка, на сцене Театра Революции, существовал фактически и «театр актрисы», который, несколько расширив свой репертуар, вполне мог бы жить сам по себе. В условиях актерского по преимуществу театра тридцатых это было естественно.

Надо ли удивляться, что, ободренная успехом двух уже сыгранных «этюдов о любви», Мария Ивановна выбрала для себя классическую пьесу русского репертуара, игранную некогда Верой Федоровной Комиссаржевской, – «Бесприданницу» Островского.

Кто знает, что было бы, если бы Бабанова сыграла Ларису Огудалову не мудрствуя лукаво, с прежним и проверенным «своим» составом, как очередную «гастрольную» роль? Но эта прекрасная и невезучая пьеса русского репертуара обещала актерам слишком много заманчивого. Решено было сделать весь спектакль концертно и раздать роли ведущим актерам. Роль Паратова была предложена Астангову, роль Робинзона – Орлову. Богданова, жена Орлова, была назначена на Огудалову, блестящий эксцентрик мейерхольдовского театра Мартинсон должен был играть Карандышева. На роль Кнурова был специально приглашен Абдулов. Состав обещал театралам много интересного и неожиданного, но режиссеру обещал он и обычный для Театра Революции той поры актерский эгоизм.

Достойно специального внимания, почему корифеи московского Малого или петербургского Александринского театра умели при всех личных разногласиях и несходствах быть идеальными партнерами друг для друга, а коллектив Театра Революции, взращенный в традициях коллективизма, на мгновение предоставленный самому себе, всякий раз оказывался роковым образом разобщен не только за кулисами, но и на сцене. Иные готовы были возложить вину за это на Марию Ивановну, на ее знаменито и прославленно «дурной характер». Сама она с тою же легкостью возлагает вину на других.

Выскажу предположение, что такова всегдашняя возможность «режиссерского» театра, оставшегося на безрежиссерье. Дорежиссерский театр, предоставленный игре актерских самолюбий, либо поневоле их соразмерял и гармонизировал во имя спектакля, как Малый, либо добровольно признавал чье-то лидерство; так Савину называли «хозяйкой» Александринской сцены.

Актеры Театра Революции, уживавшиеся под рукой Попова в атмосфере общего энтузиазма и единого порыва (о Мейерхольде нечего и говорить!), будучи предоставлены самим себе, этого не умели. Не то чтобы общее дело было им не так дорого, как Ермоловой или Южину, – Бабанова, Астангов, Орлов полагали свою жизнь в театре и ради театра. Но была привычка, а значит, и вера, что общее решение спектакля – дело режиссерское. Вот почему достаточно было легкого прикосновения такого прекрасного организатора театрального процесса, как Петров, чтобы из безнадежного провала «Собаки на сене» чуть ли не за неделю сделать шедевр. Вот почему концертный состав «Бесприданницы» обещал не только радости театральным гурманам, но и вполне реальные сложности постановщику.

Андрей Михайлович Лобанов, столь тактично и столь успешно осуществивший «Таню», после следующей, неудачной постановки из театра ушел. Решено было – при живейшем участии Бабановой – пригласить Юрия Александровича Завадского (его Театр-студия переведена была в Ростов). Так блеснуло в биографии Бабановой, вроде бы скудной переменами, еще одно интересное и многообещающее режиссерское имя.

{248} Ученик Вахтангова, сказочный принц Калаф в «Принцессе Турандот», обворожительный граф Альмавива в «Женитьбе Фигаро» Художественного театра, красивый, изящный, легкий – Завадский вначале очаровал всех. У него было свое понимание Островского, которое он и хотел воплотить в «Бесприданнице». Он ощущал в Островском человека театра и решил построить сцену на сцене – для этого он пригласил прекрасного художника В. В. Дмитриева. Репетиции начались в самом приподнятом настроении, но увы…

Из рассказа Ю. А. Завадского

«Вся работа разбилась на две части. Первая – до того как мне пришлось на время вернуться в Ростов – была бесконечно увлекательна. Хоть и тут было много неожиданного. Меня увлекло, что такой замечательный состав. В частности, Мария Ивановна, которую я очень ценил, как актрису. Тогда я не знал ее особенностей и ее манеры репетировать. Выяснилось, например, что для Марии Ивановны было откровением понятие “общение”. Она привыкла работать над ролью, делать ее дома и сначала очень этим увлеклась.

Кроме того, почти тотчас оказалось, что отношения в коллективе сложные.

В помощники мне дали Лишина[228]. Уезжая, я поручил ему работать с актерами, и это была страшная ошибка. Лучше бы они вообще ничего не делали: пока меня не было, они все перессорились и друг друга не признавали. Лишина вообще не ставили ни в грош и стали саморежиссировать. Я попросил показать мне репетицию и смотрел, как они учат друг друга. Разговор шел все время о том, как ты должен играть, и это еще обостряло отношения. Я назвал их “самодеятельный кружок гениев”. К Марии Ивановне они все… ну как бы это сказать… У нее прозвище было “Арифметика”. Она рассчитывала свою игру.

Вот первая репетиция на сцене. Лестница. Я говорю:

– Мария Ивановна, давайте поимпровизируем. Вы спускаетесь по лестнице…

– А зонтик в какой руке держать?

Я растерялся:

– Ну, как вам легче, удобнее…

Или репетируем трагическую сцену.

– Юрий Александрович, а ногу так держать?»

Это, разумеется, чуть-чуть шаржировано, но то, что для Завадского было новостью, для нее было привычной уже бедой. Со времен студии Комиссаржевского более ненавистных слов, чем «поимпровизируем», для нее не было. Она хотела не импровизировать, а работать.

Взаимонепонимание иногда принимало форму прямых столкновений.

Из письма М. И. Бабановой Ю. А. Завадскому

«Дорогой Юрий Александрович!

Простите мне мое вчерашнее скверное поведение и позвольте объяснить причину. Мысль, что Вы можете подумать, что это поведение выражает мое настоящее отношение к Вам, настолько невыносима, что я не выдержу, когда сумею поговорить с Вами, и пишу, чтобы душе стало легче…

{249} Ваша манера работать меня иногда мучила, я ее недопонимала, мне хотелось большей активности и даже настойчивости от Вас – и вот теперь, когда большая часть пути уже пройдена, я вдруг ощутила реально, всем своим актерским существом – результат Вашего “воспитания” – и почувствовала такую огромную пламенную благодарность именно за эту манеру, постигнув ее глубочайшую основу. Мне иногда кажется подвигом со стороны режиссера решиться на такой “не-эффектный”, не-кричащий о себе режиссерский путь. Но я уверена, что с каждым днем Вы будете завоевывать все больше последователей и учеников – и вот за это Ваше бескорыстие и необычную для нас чуткость и тонкость подхода к актеру мне хочется Вас без конца благодарить…

Что касается вчерашнего инцидента, то – откровенно признаюсь – я очень была глубоко задета тем, что видела Ваше увлечение Орловым, и, невольно сравнив с собою, подумала, что я для Вас как актриса абсолютно неинтересна, настолько, что мои сцены – как мне уже начало казаться – пробегаются Вами без охоты и интереса, и, наоборот, пребывание Орлова на сцене увеличилось до угрожающих для всего акта размеров. Я почувствовала себя до такой степени одинокой и никому не нужной, что проплакала до истерики всю ночь и решилась уже пойти к Вам, чтобы сдаться и признаться в невозможности сыграть даже кое-как. Не знаю, знакома ли Вам больная психика, когда человек внушает себе сам, что он ничего не может, – и никакая сила не сможет разубедить его в этом…

… Отношение Астангова за последнее время тоже очень больно меня ранило.

{250} … “А ведь так жить холодно”. Впрочем, в этом театре все закоченели от холода и вражды.

Простите за послание, которое затянулось. И не подумайте – очень Вас прошу, – что пишу с целью “воздействия”. Нет, все пишу прямо – я знаю одно. С нечистым сердцем выходить на сцену нельзя. И надо все выбросить мутное, грязное и житейское.

Когда я увидела Вас сегодня опять внимательным и тем же замечательным по необыкновенной осторожности и деликатности режиссером, мой горький лед оттаял и мне стало возможно жить и дышать на свете. Спасибо Вам большое-большое. И простите, ради бога, маленького, скверного и мелкого человека, который все же ужасно хочет стать хоть когда-нибудь и больше, и лучше, и чище.

Ваша М. Б.»

Из беседы с М. И. Бабановой

«Я не могла петь романс, который у Островского, и пошла к Александре Толстой (родственнице Толстого) – она исполняла любимые цыганские романсы Льва Николаевича. Часа два подряд она пела мне – один лучше другого, – а подобрать мы не могли. Наконец я остановилась на одном – она сказала, что тоже любит его больше всех. Но слова были неподходящие… не могу сейчас вспомнить, потом напою. Пришлось заказывать новые слова. Их написала Наталья Кончаловская:

“Мне снится день, который не вернется,

И человек, который не придет”.

Новые слова были подходящие, но все же литературные, а в романсе они должны быть как бы никем и не написанные, естественные… Вот вспомнила:

“Я жизнь веду, одни страданья зная,

Они одни судьбою мне даны,

Когда ж умру, ты, милая родная,

Ты мне прости все тяжкие вины.

Да, пред тобой я виноват во многом,

Пойми, прости, забудь и пожалей,

Ты урони слезу, и перед богом

Слеза твоя – заступница моя…”

И Толстой любил этот романс. А пела она как! Я ревела ревмя. И гитарист был у нее потрясающий. Но, сами видите, ситуация неподходящая, прямо обратная.

Но все равно, романс я любила. Может быть, один романс и любила в этой роли».

Мария Ивановна и всегда работала трудно, а тут что-то не залаживалось больше обычного. Не залаживались отношения: уже в «Ромео и Джульетте» Бабанова и Астангов были любовниками без любви; а в «Бесприданнице» так много вожделений сплетаются вокруг Ларисы… Плотские вожделения вообще были «мимо» бабановской героини, а время юной, обескураживающе наивной Стеллы уже прошло. Слово «чайка», ведущее в сторону Чехова, что-то {251} обещало: «Лариса» по-гречески значит «чайка», – скажет Завадский перед премьерой журналистам.

Но манера работы Завадского была такая же, как он сам: легкая, скользящая, быстрая. У него не было ни пламенного терпения Попова, ни мудрой терпеливости Лобанова: он привык иметь дело со «своими», со студийцами. К тому же в это время он как раз переходил из Ростова с группой студийцев в Театр имени Моссовета и ставил «Машеньку» с Верой Марецкой, любимой своей актрисой.

А Бабанова работала, как всегда, скрупулезно и въедливо и, более чем всегда, нервно и мучительно. Светской учтивости Завадского было недостаточно для того, чтобы перебороть центробежную силу взаимных недовольств. К тому же все говорило о мимолетности его появления в театре, и это создавало текучую неустойчивость в работе. Спектакль выстраивался зигзагами: по касательной к замыслу, иногда даже мимо.

Из рассказа Ю. А. Завадского

«Они все друг другу не доверяли, репетировали нервно. Самым послушным был Мартинсон – он был очень увлечен ролью Карандышева. Состав был замечательный, но когда я стал думать, как сделать смерть Ларисы, все оказалось очень не просто.

Кто-то должен ее подхватить после выстрела Карандышева, но кто? Не Кнуров и не Паратов – это ясно. Пожалуй, Робинзон – он актер, а в актере всегда есть что-то человеческое. Но когда я сказал Марии Ивановне, что ее подхватит Орлов, она нервно ответила: “Ни в коем случае. Он что-нибудь выкинет такое, что все смеяться будут”. Такие были у них отношения.

К тому же меня с самого начала предупредили: “Учтите, костюмы вам Бабанова под любым предлогом не покажет до генеральной”. Так оно и было. Художник Дмитриев сделал замечательные декорации: на сцене был портал старого театра. Мы еще подобрали старые ланнеровские вальсы – их играли в антрактах, тоже как в старом театре. А потом портал как бы уходил и уже сегодняшние осветители освещали сегодняшних актеров.

Но когда – в последнюю уже минуту, потому что костюмы она мне и правда не показала – Мария Ивановна вышла, я ахнул: она была совершенная Самари с портрета Ренуара! С челкой, без которой она себя не представляла, – такая офранцуженная Лариса. Но делать было нечего…»

Из беседы с М. И. Бабановой

«Я, я виню себя во всем. Мне вообще не следовало Ларису играть. Я знала, что роли мои – лирико-комедийные, но иногда мне казалось, что я топчусь на месте, надо что-то новое, и вот – обожглась.

Правда, один раз на репетиции у меня что-то такое тронулось в роли. Завадский обрадовался: “Вот‑вот, сейчас вы что-то поймали. Давайте пройдем сцену еще раз”. А потом посмотрел на часы и заторопился уходить. И все у меня погасло. Он кончал репетиции по часам даже на полуслове.

Спектакль был не готов, но собрали Репертком. Репертком признал спектакль хорошим. Мне сказали: “Не капризничайте, играйте, премьера не отменяется”. Я была оскорблена, обижена, устала сомневаться. Я разозлилась и сказала: “Хорошо, я буду играть”, заставила себя выйти на сцену и публично провалиться».

{253} Из записных книжек Д. Н. Орлова

«30/XI‑40 г. “Бесприданница”, просмотр Реперткома. Говорят, очень хороший спектакль. Мы все взволнованы, и опять стало милым искусство и товарищи…

2 декабря на “Бесприданнице” “папы-мамы”. Бабанова – Лариса в центре. Лучше всех, ярче, свежее, оригинальнее Аннусенька в роли Огудаловой…

4/XII играли “Бесприданницу”. Спектакль этот имел значительно меньший отклик, чем на Реперткоме и даже когда смотрели “папы-мамы”. Мы, конечно, несколько удручены, главным образом по поводу игры Ларисы – Бабановой. Она явно не дотягивает, не владеет вниманием зрительного зала…

Бабанова очень эгоистична, трудна как партнер. Временами деспотична. Раньше это искупалось ее “доходчивостью”, а сейчас все это кажется особенно тяжелым и несправедливым по отношению ко всем нам…

7/XII … В публике много знатных людей страны. Спектакль ругают… Ходили в ресторан, но удовольствия не было никакого.

11/XII … Мы остро переживаем конфуз с Бесприданницей, нашей Ларисой – Бабановой… Задумываешься, почему же она бралась, хотела играть то, что не по силам ей, как допустили ее?»[229]

Орлов уже не помнил, как сам он провалился на премьере «Собаки»…

Из беседы с М. И. Бабановой

«А роль уже была вот здесь, могла быть, но я понимала, что нужно еще время, нужна помощь. Но я устала оттого, что мне не верили, устала бороться. А тут премьера. Нервы у меня ушли – и я умерла. Ходила по сцене, но не играла – неспособна была. Бывает такое состояние, когда не чувствуешь ни боли, ни радости, ничего. Мне все стало все равно, и только какое-то чувство самосохранения заставило меня тогда не удавиться, не отравиться, не броситься под поезд, а выходить на сцену и играть.

Вы не верите, наверное, а это так и было – как смерть».

В первый раз за долгую свою артистическую жизнь Мария Ивановна узнала то, что называется на театре «провалом». Ее мог отвергнуть и отторгнуть от себя Мастер. Могла к ней предъявить какие-то претензии критика. Могла она сама мучиться неудовлетворенностью. Но публика – публика всегда была ее союзницей и самым надежным партнером. Она всегда отвечала ей из темного зала волной восхищения и нежности, и эта безымянная любовь была, в сущности, дороже ей любовей всех загримированных Ромео, Теодоро или Паратовых и даже всех тех, кого она могла бы встретить в жизни. На премьере «Бесприданницы» публика впервые не откликнулась Бабановой и встретила ее с холодным недоумением.

Я. Гринвальд. «Бесприданница»

«Трактовка образа Ларисы Бабановой суживает Островского, обедняет его, социально опустошает. Островский рисовал свою Ларису резкими, сильными красками. У Бабановой Лариса напоминает водяные знаки, которые едва проступают сквозь бумагу»[230].

{254} А. Мацкин. К спорам о «Бесприданнице»

«В Театре Революции провалилась “Бесприданница”! Именно это жестокое и не оставляющее никакой надежды слово. Удивительно, как сошлись во мнениях люди самых несходных вкусов. Что за чудеса!

И Завадский плох, и Бабанова нехороша, и Астангов, и Мартинсон, и Абдулов – сорвались, не вытянули, оконфузились».

Так суммировал «казус» «Бесприданницы» один из самых умных и колючих критиков той поры – А. П. Мацкин. Он не собирался соглашаться с этим расхожим мнением.

За громким провалом «Бесприданницы» начался парадокс «Бесприданницы»: мало какой спектакль нашел такую квалифицированную защиту в критике и таких горячих сторонников среди зрителей. Не так уж много их было, но те, кто подпал под обаяние этого неровного и странного спектакля, знали, чем он так их привлекает. Мацкин писал:

«Редко в пьесах Островского так пристально вглядываются во внутренний мир человека, как в новой “Бесприданнице”. Мы увидели драму не только чувств, но и сознания. Лариса и Карандышев – люди не просто отверженные, но и сознающие свою отверженность».

И о Ларисе:

«Трагический характер неравной любви хорошо понимает Бабанова, так хорошо, что порой кажется, будто печальная судьба Ларисы известна ей с самого начала…

Ее любовь – призрак, дорогой сердцу призрак, с которым трудно расстаться, потому что останется пустота… В этой любви нет надежды на лучшее, нет самозабвения. Лариса давно уже пережила крушение своей любви к Паратову.

… Несчастье не помутило ее сознание. Наоборот, все стало гораздо ясней, вернулось на свои места. Если Бабанова не вполне верит в свою любовь и как будто бы не заблуждается в ее иллюзорности, то отдает она ее, прощается она с ней так человечески-трогательно и человечески-нежно, что забываешь о всех своеволиях актрисы, о ее платьях, гриме, изысканности ее техники, странностях ее фантазии»[231].