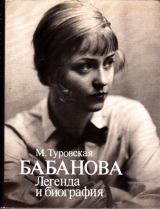

Текст книги " Бабанова. Легенда и биография"

Автор книги: Майя Туровская

Жанры:

Биографии и мемуары

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 24 (всего у книги 25 страниц)

Постепенно Мария Ивановна все больше замыкалась в том, что составляло привычный круг ее домашнего существования.

Она никогда не была суетна. Ревнива к своим сценическим созданиям – да, ранима до болезненности, но не суетна. Гордыня, которой смолоду оградила она свою трудную долю «самостоятельной женщины», не позволила бы ей унизиться до мелкой околотеатральной ярмарки тщеславия. Но была еще брезгливость и простое равнодушие к внешним знакам успеха. Это было так непохоже на обычное актерское красование, что ставило в тупик даже самых добрых знакомых, искренне восхищавшихся ею, но привыкших к обычному театральному, несколько повышенному тонусу отношений.

{321} «Чувство глубокой признательности испытываю я и сейчас, и другое чувство, чувство некоторого смущения от того, что я не считаю себя заслужившей такую высокую оценку, которую Вы мне предназначили. Вы меня, вероятно, мало знаете и можете счесть это за просто вежливую фразу, – писала она молодому своему биографу Б. А. Львову-Анохину, – но это все же не так»[259].

«Поверьте мне тоже раз и навсегда, что когда я говорю, что не выношу, когда мне говорят в лицо похвальные веши, то я говорю правду, – писала она В. Я. Вульфу. – Когда Вы узнаете меня побольше – тогда поймете. В это я верю»[260].

Помню, когда я впервые пришла к Марии Ивановне в гости в ее красивую, уютную квартиру (представляю теперь, сколько волнений стоил ей этот визит нового для нее человека!), я сразу поверила, что общение с ней действительно не нуждается в опосредовании восторженными словами и возможно только на условиях полной простоты и естественности. Хотя один бог знает, как трудно {322} удержаться от выражения чувств в присутствии этой живой легенды и по прежнему остроумной, очаровательной, беспощадной к себе и другим женщины Ее ирония легко может сбить с толку – не скажешь, что это добрая ирония Скорее, горькая, язвительная, ерническая даже. Зато и чуткость, какая бывает у детей и домашних животных. Ей неинтересен образ, в котором человек хочет переднею предстать. Ей интересна его голая, неприкрытая сущность.

Этот редкий, мучительный дар трезвости, наверное, помогал ей достигать на сцене того немыслимого совершенства, которым она славилась. Но, может быть, отсутствие таланта пустяков, актерского тщеславия, так пышно расцветшего в эпоху «массовых средств коммуникации», недорогой известности и дорогой погони за тем, чтобы всегда быть «в моде», лишило ее не только многих маленьких житейских радостей, но и иных значительных творческих удач

Годы шли, и Мария Ивановна все дальше отходила от публичности. Ни одно совещание не могло бы похвастать ее фамилией в своем президиуме; ни один администратор – ее звонком с просьбой о билете; ни одно начальствующее лицо – ее ходатайством о какой бы то ни было привилегии для себя.

Единственное, чего она не оставляла никогда, – это любимой работы на радио (без нее она, наверное, просто задохнулась бы от невыраженности) и поисков ролей.

{323} Но удача как будто бы оставила ее. Мелькнул на мгновение «Милый лжец» – и тут же был расхватан другими театрами. Пока она терзалась сомнениями («Роль женская, конечно, в первую очередь требует, чтобы показали актрису крупного масштаба со всеми “штуками” актрис вроде Сары Бернар, не меньше, да еще надо убедить две тысячи людей, что нельзя не быть в нее влюбленным. Представляете себе такую задачу?»[261]), пьесу привез ленинградский Театр комедии и сыграли два московских: МХАТ и имени Моссовета

Попробовала она то, что давно предлагал Охлопков: выступить в качестве режиссера. Но опыт с постановкой «Мари-Октябрь» («Встреча») оказался неудачен. Какие-то пьесы читались и исчезали, какие-то планы строились и разрушались, а годы шли, и каждый год уносил еще одну надежду.

Умер Николай Павлович Охлопков, с которым так много было связано в жизни. Продолжал звонить регулярно Федор Федорович Кнорре. Он продолжи; беспокоиться о ее здоровье, заботиться о быте, но все это было заочно

А в остальном она мало менялась. Время поубавило копну золотых волос проложило морщинки у глаз, огрузнило фигуру. Но не слишком, оно как будто щадило образ молодости, который сумело запечатлеть в Мусе Бабановой с такой редкой удачей. Оно почти не тронуло голоса – уже не такого высокого, но такого же мелодичного, как когда-то.

{324} Но время менялось вокруг нее. Художественным руководителем театра стал молодой, энергичный Андрей Александрович Гончаров. Гончаров в свою очередь хотел занять Бабанову в репертуаре – он был учеником Лобанова и страстным поклонником «Тани», – но это удавалось ему так же мало, как Охлопкову. Всего один раз встретилась Мария Ивановна с новым художественным руководителем в работе. В пьесе А. Салынского «Мария» она сыграла маленькую роль матери героини – изящно, резко, характерно и с успехом. Но роль была второстепенная, пьеса была не о ней.

Долгие годы простоя рождают мнительность, предрассудки, боязнь. Долгие годы Мария Ивановна мечтала о выигрышной роли Китти, которую когда-то сыграла Глизер в консервативном «Круге» Моэма, но побоялась эксцентрической трагикомедии «Гарольд и Мод». Только увидев в роли восьмидесятилетней Мод прекрасную французскую актрису Мадлен Рено, она пожалела о Мод, как когда-то о Бэрди.

Между тем уходил во вчерашнее прямой и пристрастный диалог сцены и зала. Уходили – или просто вырастали – молодежные герои. Мастерство, заслоненное на время более насущными вопросами сегодняшнего дня, снова становилось сугубой ценностью. Наступила эпоха «ностальгии». История, архивные разыскания, прошлые вкусы и стили все больше занимали умы.

Легенда Бабановой, потесненная взрывом новых имен и лиц, совсем отделилась от нее, подобно андерсеновской Тени: переехала, так сказать, на собственную жилплощадь и вела свое существование в текущей театральной жизни самостоятельно. В уединенной квартире на улице Москвина мало кто бывал: не потому, что хозяйку забыли, а оттого, что сама она со временем все труднее привыкала к новым лицам. Она охраняла свое одиночество и гордую отдельность от театральных мод и суеты.

Зато все чаще стали вспоминать бабановскую традицию в русском театре. Уподобляли ей молодых актрис, как прежде ее уподобляли Асенковой или Грановской. Актрисы и сами примеряли на себя если не облик, то репертуар, ее {325} особую женственность без зрелости, ее славу. Тип девочки-женщины, некогда воплощенный Бабановой в его почти экстравагантной остроте, снова заменил на сцене образ зрелой женственности, героиней которой была Тарасова. К классике искали новых подходов, и бабановская особость в Джульетте или Диане незаметно снова становилась «актуальной». Сыграй она свою Ларису в наши дни – она не нуждалась бы ни в защите, ни в оправдании.

Теперь можно было услышать, что Алиса Фрейндлих с ее очаровательной музыкальностью, тонким, изящным и беспощадным рисунком ролей – актриса бабановского толка.

Ольга Яковлева, наивная и опытная, нелогичная и нервная, с ее прихотливыми, как бы синкопированными ритмами и срывающимся дыханием – современная девочка-женщина, сильная и слабая одновременно, Джульетта и Таня шестидесятых-семидесятых годов, – примеривала на выпуклый лоб бабановскую корону.

Они играли куда больше, чем успела за свою долгую жизнь Мария Ивановна Для них ставили спектакли. Вокруг их индивидуальности складывался театр. Ольге Яковлевой досталось то, что никогда не доставалось на долю Бабановой: Эфрос бережно взращивал и шлифовал ее талант.

Но великой была Бабанова. Это не умаляет таланта и славы ее наследниц. Просто Бабановы рождаются раз в столетие, а она к тому же родилась в то истинно театральное время, которое в ней нуждалось. Это было жестокое время, и оно обходилось с ней без милосердия и сентиментальности. Но оно подняло ее на своем гребне, как девятый вал поднимает искусного пловца на захватывающую дух высоту.

… Теперь, прожив долгую и трудную жизнь, она смотрела в будущее без особых надежд:

«“Поезд” мой давно ушел, и я старалась с этим смириться. Уж если бедной и замечательной Вивьен Ли не было работы, какой ей хотелось, да еще не будучи в таком возрасте, как я, – то о чем говорить?

… Я ее оплакиваю, как в свое время Цибульского, – есть такие судьбы, которые почему-то что-то в тебе задевают за живое.

Жаль, бесконечно жаль…»[262]

Можно сказать: бесконечно жаль Бабанову, которая долгие годы ничего не играла. Всегда жаль тех сил и возможностей, которые пропадают втуне, перегорают, как молоко в груди кормящей матери, которой не дают ее ребенка.

… А между тем на сцене Театра имени Маяковского шла одна из лучших пьес замечательного американского драматурга, поклонника Чехова, Теннесси Уильямса «Трамвай “Желание”», где молодая актриса играла несравненную роль Бланш, которая должна была бы заставить Марию Ивановну облиться горькими слезами об ушедшей молодости и несостоявшейся счастливой встрече. Так точно, как не досталось Марии Ивановне сыграть в молодости детей Достоевского, она сама пропустила в старости смешных, страшноватых и пронзительно трогательных, доживших до седин вечных девочек из пьес Уильямса. Не догадалась, что надо немедленно, сейчас же брать пьесы этого писателя и играть где угодно – в театре, на радио, на телевидении…

Зато с Достоевским Марии Ивановне все же довелось встретиться на сцене Дело было к его юбилею, и в 1971 году, после огромного перерыва в настоящей работе, она, как всегда с сомнениями и страхом, решилась сыграть «Дядюшкин сон». Театральная Москва стала уже забывать, что это был один из самых {326} репертуарных спектаклей МХАТа с Хмелевым в роли составленного из протезов Князя и победительной Книппер-Чеховой – Москалевой.

Ставить пригласили М. О. Кнебель: когда-то во МХАТе она играла Карпухину.

Роль была «гастрольная». Первое, что испугало Бабанову, была громадина навалившегося на нее многословного, захлебывающегося текста Достоевского. Так же, как некогда Шекспир, он подавлял ее своей массой. Нужно было время и время, нужна была публика, чтобы он мог улечься и стать «своим». Второе, как всегда, костюмы, парики – внешность.

И как всегда, она сразу взяла темп и ритм, за которым с трудом угонялись молодые партнеры и режиссер. Ей было семьдесят лет.

Может быть, Мария Осиповна Кнебель напишет, как она репетировала с Бабановой. Я помню, как сразу пришел в движение, изменился и перестроился в боевые порядки весь уклад бабановского дома. Чтобы жить, Марии Ивановне надо работать; но чтобы работать, она готова жить.

Я видела, как работает Мария Ивановна. Деньги, слава, тщеславие здесь ни при чем. То, что могла, она давно получила, а то, чего недополучила, мало могло бы прибавить ей теперь. Меньше всего она хочет напомнить о себе, скорее наоборот: это ее как раз и пугает. Просто она родилась актрисой. Лицедейство в самом точном смысле – действие от чужого лица, чужой жизни – форма ее существования, потребность. Артист милостью божией – посланник детства в нашей озабоченной взрослой жизни. Он сохраняет навеки ту прекрасную потребность в игре, которая когда-то учила нас жизни и, наверное, в значительной степени сделала человека человеком. Homo ludens – человек играющий – вот кто такой Актер с большой буквы.

Самое удивительное, что в буффонно-трагической роли Марьи Александровны Москалевой – этого уездного Наполеона в юбке – Бабанова сыграла не только и не столько стяжательницу, хамку или полководца своих интриг, сколько ту девочку с обойденной счастьем душой, которую не доиграла в молодые годы. {328} Сыграла, ничем не пожертвовав из смысла роли и ничем не поступившись из своего мастерства. Это особенно было видно рядом с размашистой, обобщенной по-современному и по-современному достоверной манерой Н. Вилькиной в роли Зины.

Здесь я позволю себе привести отрывки из собственного описания игры Бабановой, сделанного по свежим следам спектакля.

«… Когда занавес приподнимается и в бонбоньерочную прихожую заглядывает Бабанова, кажется, что это появилась французская кукла с фарфоровым личиком, синими-синими глазами, с фарфоровыми ручками в кружевах и неправдоподобно мелодичным колокольчиком внутри. Да и кому еще понадобилось бы отгораживаться от мордасовской дичи этими шелковыми стегаными стенами, создавать себе посреди холодного черного мира, где под окнами бродят коровы, опрокидываются кареты с князьями, где взламывают шкатулки и крадут письма, поэты умирают в чахотке, а полковницы дуют водку, этот душный уют, где и присесть-то толком негде, а все какое-то кукольное.

Бабанова не играет Марью Александровну сентиментально или драматично – боже сохрани. В ней есть та цепкая практичность, с какой она вслушивается в восторженный и бессвязный лепет Мозглякова о Князе, о его богатстве и слабоумии. Видно, как в фарфоровой головке, склоненной на фарфоровую ручку, вертятся какие-то хитрые колесики, вспыхивает фантастический план выдать Зину за Князя.

План ее рождается как-то вдруг, как бы блеснув ей в глаза лучом надежды. Рождается скорее от безвыходности: перевернулась карета, и вдруг исполнится {329} детская сумасшедшая мечта – Альгамбра, мирты, лимоны, Гвадалквивир, а главное, куда-нибудь бы подальше от этого Мордасова…

Тот, кто помнит Бабанову по ее прежним ролям, отметит существенно новое: она вовсе не такая французская кукла, как может показаться с первого взгляда, и порядочно “омордасилась” в этом спектакле. Особенно когда появляется привезенный откуда-то совсем из Подмордасья эдакой деревенской распустехой верзила муж. Марья Александровна живо вскакивает на скамеечку, чтобы дотянуться до его глупой рожи, и видно, что фарфоровым ручкам вовсе не чужда идея хорошей мордасовской трепки или оплеухи. Она неподражаемо мешает “аллегорию” с “болваном”, и в ее серебряных колокольчиках проскальзывают вполне вульгарные нотки.

Но, будучи несомненно первой дамой Мордасова – а такая Марья Александровна вполне могла бы быть первой дамой и в каком-нибудь “самом высшем обществе”, – она в то же время не хозяйка ни в Мордасове, ни даже в собственном своем доме.

Планы Марьи Александровны – Бабановой с самого начала эфемерны, хрупки, ненадежны. Они ненадежны именно оттого, что она слишком уж умна для этого города, слишком для него изысканна, слишком поэт…

Бабанова – поэт, как сказали бы мы теперь, “эскапистского” толка. Все эти “мирты, лимоны, Альгамбра, Гвадалквивир” переливаются у нее в горле, как разноцветные стеклышки пересыпаются в детском калейдоскопе, как прихотливый обрывочек “Лирондели”, который виртуозно она напевает Князю. Ее “Испания” – инфантильна, это какая-то неизжитая девочкина сказка…

{330} У Бабановой среди каскада ее виртуознейших интонаций есть две, пожалуй, ключевые для роли.

Одна – когда, ослепив блеском своей поэтической фантазии Мозглякова и выпроваживая его из дому, она грозит пальчиком: “И нерасчетливо, мой друг, нерасчетливо!” В этом переливчатом “нерасчетливо” расчетливость такая хитрая и тонкая, что она сама оборачивается самой нерасчетливой поэтической фантазией Марьи Александровны. Это она, а не Князь, видит наяву “очаровательный сон”. И вторая – уже после реальной встречи со “всем Мордасовом”, который подступает и подпирает из всех щелей, сеней, лесенок.

… Когда гостиная, вытоптанная человеческим стадом кумушек, сплетниц и завистниц, пустеет, Марья Александровна поднимается, оглядывает поле своего поражения и с той уже недетской и более чем взрослой, сухой, высшей трезвостью, которая так свойственна Бабановой, говорит: “Маленький, необходименький скандальчик”. Сон кончился. Мордасовская быль вступила в свои права».

Чуть-чуть Мария Ивановна не доиграла свою Москалеву до того ослепительного блеска, которым поражали воображение современников ее великие создания, для этого нужно было одно: время. Но спектакль шел редко, она плохо себя чувствовала, хворала. А потом – больница, две тяжелые операции подряд. Наверное, не случайно судьба дает такой запас жизненных сил именно актрисам – их праздничный труд еще и тяжелая физическая работа.

… К огромной, физически трудной роли Москалевой Мария Ивановна, увы, не вернулась.

Пустота рождает черные мысли.

«Сейчас вышла в сад. Мрачно, холодно, страшно, одиноко. Вся жизнь проходит перед глазами, господи, какая коротенькая, какая бедная радостями, событиями, встречами, впечатлениями! И вот он конец. Я его уже чувствую, хотя и “бодрюсь”. О чем писать, зачем писать?

Ничего не произошло, а, м. б., могло бы? Не знаю, не уверена и в этом. Надо принять то, что тебе выдано, и дело с концом. Не считаю себя настоящей, достигшей чего-то, даже своей “верхушечки”. Не удалось. Теперь поздно»[263].

{331} Но самые черные мысли деловито откладываются прочь, когда трубит труба и в руки Марии Ивановны попадает очередная пьеса с проблематичной ролью для нее. И снова начинаются внутренние примерки, настройки, сомнения, колебания, розыски материалов, массаж, диета, гимнастика – все, что называется мучительной, трудной и прекрасной жизнью артиста.

Дай бог, – думаю я про себя в таких случаях, – чтобы молодежь смогла увидеть на сцене то, что довелось нам, – «обыкновенное чудо» Бабановой…

Постскриптум

Когда книга была написана и сдана в производство, Мария Ивановна неожиданно сыграла новую роль – в преддверии своего восьмидесятилетнего юбилея. Неожиданно, потому что с самого начала все казалось трудно, непривычно и ненадежно.

Трудно было вновь выйти на сцену после многих лет перерыва. Непривычна была пьеса современного американского драматурга Эдварда Олби «Все кончено» – подобных пьес не бывало еще в бабановском репертуаре. Непривычны были люди и обстановка: впервые после давнего ленинградского эксперимента Бабанова решилась выступить «гастрольно», на чужой территории – ее пригласили во МХАТ. И хотя театр играл уже в новом здании на Тверском бульваре и все в нем было другое, снова, как во времена ее артистической молодости, Марии Ивановне предстояло встретиться с людьми другого бассейна театральной культуры. Ее партнерами по спектаклю оказались ученики Станиславского, «старая гвардия» Художественного театра: Ангелина Осиповна Степанова и Марк Исаакович Прудкин.

Впрочем, противостояние бывших театральных фронтов ушло за это время так далеко в историю, что существеннее оказалась разница поколений: «старики» с их нарядной, чуть приподнятой театральностью, мастерским владением словом и жестом и «молодые» (весьма условно, впрочем, молодые – просто другое поколение) с их психологической и словесной сумятицей. Ставить спектакль приглашена была актриса «Современника» и одна из его основательниц – Лилия Толмачева.

Ненадежным казалось все: здоровье, встреча с новым типом драматургии, инородным театром, с режиссером, имеющим за плечами две постановки. Всепобеждающим было одно: желание играть.

Те, кто встречает аплодисментами Бабанову, входящую в гостиную старого респектабельного дома в качестве законной жены, приглашенной к постели умирающего мужа, едва ли могут себе представить, сколько трудностей, сколько подводных камней и сомнений пришлось преодолеть ей, мхатовцам, молодому режиссеру прежде, чем спектакль увидел свет в январе 1980 года.

Пьеса Олби трудна уже потому, что она почти совсем лишена внешнего действия и ничуть не «самоигральна». Два акта близкие, собравшиеся у постели умирающего, ожидают неизбежного мгновения смерти.

Фигуральное выражение «у постели» в спектакле реализовано буквально: постель вынесена на сцену, выдвинута на самую ее середину и лишь задернута по ходу действия занавеской. Оттуда иногда выходит поразмяться и пофилософствовать старый домашний доктор, покурить – сиделка, там случается ложная тревога, а в гостиной – мгновенная паника.

{332} Умирает значительное лицо, богатый и знаменитый человек, персонаж газетных и журнальных колонок, и гостиная буквально осаждена – репортерами, расположившимися в доме, и зеваками – на улице. Один раз стая репортеров на мгновение врывается в гостиную, и становится очевидно, что семейные разлады, интимные чувства, вся частная жизнь этих людей сложилась под невидимым давлением публичности и вот‑вот станет ее достоянием. «Тайны» дома, впрочем, банальны и похожи как две капли воды на такие же мнимые секреты любой, ничем не знаменитой семьи. Кажется даже, что драматург нарочно демонстрирует эти общие места современного «кризиса брака» за закрытой дверью столь достойного дома, который принято рекламировать как цитадель американской семейной сплоченности. Это узаконенное лицемерие – ведь тут же, у постели, присутствует любовница, с которой умирающий открыто прожил последние двадцать лет, – в свою очередь провоцирует душевные надрывы людей, не озабоченных материальными проблемами, хотя и не вовсе им чуждых.

У постели происходит не дележ наследства, как это часто бывало в старой драме, хотя тема наследства нет‑нет и всплывет в пререканиях. Даже не выяснение отношений, которые, в общем-то, всем ясны и почти не меняются на протяжении пьесы. Уже давным-давно муж оставил жену и ушел к любовнице. Давным-давно друг дома стал утешителем и любовником брошенной жены. Давным-давно мать и дети – теперь уже постаревшие, никчемушные отпрыски «великого человека» – невзлюбили друг друга, и мать в скандалах с дочерью готова принять даже сторону любовницы. Все эти наступательные и оборонительные альянсы одних против других, вся эта ранящая и жестокая откровенность слов ничего никуда не подвигают. Между тем самый воздух в этой торжественной гостиной, кажется, скрежещет и скрипит от взаимных неприязней, идиосинкразии и отталкиваний. И все эти богатые, нарядные, благополучные люди чувствуют себя несчастливыми и уязвленными, и то, что происходит, есть, в сущности, не столько выяснение отношений друг с другом, сколько встреча каждого с самим собой и с судьбой.

Самое странное, что об умирающем почти не думают. Каждый занят собой, своей судьбой, когда «все будет кончено»: станет ли он тогда свободнее? богаче? более одиноким?

Мы мало что узнаем о человеке, ради которого все собрались здесь. Важна не личность, а только вес личности, ее паблисити. А между тем одним он был отцом, другой – мужем, третьему – другом, для любовницы он был любовником. Вот, пожалуй, и все. Поэтому в пьесе нет даже имен: жена так и именуется Жена, дочь – Дочь, сын – Сын, любовница – Любовница. Это не только свидетельствует, что все происходит, как в тысячах других семей, но говорит, что персонаж представлен по преимуществу в семейной своей функции.

Любовница любила и была любима – это отличает ее от Семьи. В семье, где все состоят в родственных и близких отношениях и все обуреваемы страстями, любить никто не умеет. Кризис семьи обрисован Олби в жестких контурах; институт брака анатомирован холодно и безжалостно. Недаром пьеса начинается демонстративным вопросом Жены: «Он уже умер?»

Мария Ивановна Бабанова играет Жену. Не то чтобы роль Жены была вовсе для нее необычна. Софья Зыкова, Кей (героиня японской пьесы), даже Таня Рябинина так или иначе переживали крушение своей женской доли. Новым был скорее, стиль Олби, скрупулезная точность, с какой изображены малейшие {334} колебания настроений при полном почти равнодушии к «переживаниям». То, что было бабановской жесткостью по отношению к арбузовской сентиментальности, грозило стать в свою очередь сентиментальностью по отношению к патологоанатомической четкости манеры Олби. Впрочем, это относилось в равной мере ко всем.

Толмачева помогла Бабановой отказаться почти от всех прихотливых красок ее голосовой палитры и предложила ей аскетическую статику в противоположность подвижному узору роли Любовницы

В тяжелой черной накидке Жена первая входит в полутемную гостиную своего бывшего дома и опускается в кресло, из которого не встанет почти на всем протяжении спектакля. Чем более неподвижна, почти оцепенела ее поза, тем более напряженна ее внутренняя жизнь, тем яснее и резче звучит голос. В огромном театральном помещении, меньше всего предназначенном для семейных объяснений, каждая буква слышна в каждом его углу. К постели умирающего мужа Жена приходит не с приличной случаю скорбью, не с умиротворением в душе – эта старая, но красивая еще женщина с величественной осанкой (небольшая ростом Бабанова выглядит здесь почти царственно) приносит в свой старый дом всю сумму своих претензий к судьбе, все счеты с другими, все нелюбови, всю силу неудовлетворенности своей устроенной, в сущности, жизнью.

{335} Можно играть Олби совершенно иначе. Более дробно, нервно или, напротив, более обобщенно и сухо. Бабанова и Степанова разыгрывают диалог Жены и Любовницы в большом театральном стиле. Видны характеры, ощутим масштаб личности. Есть потребность в беспощадной, наотмашь откровенности, но нет вкуса к сваре, к мелкой раздражительности нервов

В каком-то смысле роль Жены оказалась для Бабановой продолжением ее темы. Если Любовница счастлива своим прошлым, в котором были потери, но была и любовь, то Жена осознанно, назло себе отсекает всякую естественную возможность чувства.

У Олби микроб разложения гнездится как бы в самом семейном благополучии. Достаток разобщает, а не сплачивает семью; слава отца придавливает детей, превращая их в карикатуры; никчемные, нелюбимые дети разъединяют, а не связывают родителей; фасад «сплоченной семьи» провоцирует распад ставших принудительными связей. За фасадом идет несчастливое, мелочное существование.

Бабанова играет характер настолько сильный, непрощающий, что она как бы сама становится кузнецом своего несчастья. Ее реплики истеричной, взбалмошной дочери звучат как пощечины – обмен реальными, физическими пощечинами между дочерью и матерью выглядит на фоне этой душевной несовместимости {338} почти ритуалом. Однажды обманутая в своем первом девичьем чувстве или просто недолюбленная в суете жизни на виду, она взрастила в своей душе эту неприязнь и недоверие к чувству.

Бабанова играет драму сильной души, не способной на самозабвение любви. Возвращаясь к прежним ее ролям, можно сказать, что она играет драму женской независимости в новых предлагаемых обстоятельствах.

Любовница любила не задумываясь, как любится. Степанова прелестно передает это изящное женское легкомыслие.

Жена любила единственной и требовательной любовью – и вот теперь осознает, что не любит и не умеет любить никого.

Очень трогателен маленький скандал, который устраивает Друг (в быту давно заменивший ей мужа), услышав, что она его не любит. Старые любовники примиряются – жизнь слишком крепко связала их, – но это не приносит Жене успокоения.

Бабанова строит роль как бы между двумя повторяющимися, ключевыми репликами в первом и во втором акте.

Одна – это мечтательная, удивленная, вдумчивая реплика-воспоминание: какой девочкой я была, когда он пришел ко мне. Эта мысль пробуждает воспоминания. «Ты очи обратил мне внутрь души» – как говорится у Шекспира, – и там она постепенно, шаг за шагом открывает то первое, поборотое, но не исчезнувшее чувство, в единоборстве с которым искоренила в себе всякое чувство вообще. Чем ближе подступает смерть, тем ярче оживает былое, тем очевиднее тщета и бесплодие пройденного пути.

Трезвая, безжалостная, резкая реплика-заключение, которой она подытоживает свою жизнь и пьесу, звучит как суд над собой и над жизнью: потому что я несчастна… – произносит она трижды, все более жестко, неумолимо к себе.

Между этими репликами – история вымирания сильной души, больше не способной на любовь и страдающей от этого.

А потом она встает со своего кресла и медленно, последняя (как первой пришла она в эту комнату) уходит в глубокий проем двери, как в небытие, и становится понятно, что все действительно кончено.

Роль, сыгранная вопреки всем трудностям, снова принесла Бабановой признание. И – кто знает? – может быть, она окажется прологом к следующей…

{339} Вместо эпилога

Письмо о сказке

«Многоуважаемая Мария Ивановна!

Прежде всего придется Вам сообщить, вернее, подробно объяснить, кто Вам пишет…

Вы едва ли помните меня. Я много лет работал на радио тонмейстером и не раз вел передачи с Вашим участием… Волею судеб я был шесть лет назад заброшен сюда – на север, в далекую Коми АССР… Сейчас я уже около двух лет работаю зав. муз. частью и композитором кукольного театра Северо-Печорской магистрали. Этот кукольный театр организован мною и моим товарищем по искусству Тамарой Георгиевной Цулукидзе… Преодолевая невероятные трудности, нам в конце концов удалось создать действительно художественное и важное дело, которому мы отдаем всю нашу душу, знания и талант. Дети и взрослые всей Северо-Печорской магистрали и Коми Республики знают и любят наш театр. Наш приезд всегда приносит радость и волнение в самых глухих уголках заснеженной тайги и тундры… и мы, как артисты, гордимся нашей работой. Год назад мы с Тамарой Георгиевной задумали поставить “Соловья” Андерсена. Много месяцев прошло в доставании книги, творческих спорах… И вот однажды вечером мы проходили мимо нашего клуба, вблизи которого на столбах висят радиорепродукторы… И вот вдруг диктор объявляет сказку “Соловей” Андерсена в исполнении Вашем. Мы остановились как вкопанные и, взявшись за руки, так и простояли на улице всю передачу, стараясь сквозь завывание метели не проронить ни одного звука, ни одной интонации из Вашего талантливого исполнения… Сколько новых мыслей появилось у нас после Вашего чтения… Теперь “Соловей” наш блещет здесь как одна из лучших наших работ. Вы там в далекой Москве даже и представить не можете, как Вы нам помогли.

Прошел год. Мы загорелись другой андерсеновской сказкой, “Оле-Лукойе”. И вот удивительное совпадение: во время гастрольной поездки мы в одном из больших комяцких сел переодевались, готовясь начать наш кукольный спектакль. Публика ожидала. Нужно уже было идти на сцену. И тут вдруг диктор объявил по радио об “Оле-Лукойе” и… опять с Вашим участием. – Это судьба! – решили мы… И вот тогда же мы решили обратиться к Вам с превеликой просьбой: пришлите нам текст монтажа “Оле-Лукойе”. Помогите нам, бедным артистам, работающим в таких трудных условиях…

Владимир Дасманов

28/XII‑45 г.»

{340} Может быть, ради одного такого отклика, ради мгновения счастья, подаренного людям в трудную минуту их жизни, стоит быть артистом. Русское искусство всегда и традиционно признавало за собой обязанность помогать человеку. Оно всегда чуждалось эстетики помимо этики. Мария Ивановна Бабанова – виртуозная Бабанова – ив этом великая национальная актриса.

Это письмо о сказке было написано тридцать пять лет назад. Но и сегодня, когда деревенские крыши, как парусники мачтами, уставлены телевизионными антеннами, радиотеатр Бабановой имеет неисчислимое количество слушателей и массу откликов. А между тем радиотеатр стал делом избирательным и любительским, подобно лентам немого кино в звуковой, цветной и только что не стереоскопический век. Его слушают те, кто не отдается пассивно любому зрелищу на голубом экране, кто неленив душой – искатели прекрасного, которые, как и встарь, составляют особую аудиторию Марии Ивановны Бабановой. Для них открыт этот мир, в котором само совершенство мастерства обнаруживает – наконец-то! – свой истинный, этический смысл и одинокая замкнутая душа позволяет себе особую, нелирическую исповедь.