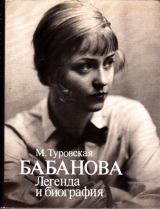

Текст книги " Бабанова. Легенда и биография"

Автор книги: Майя Туровская

Жанры:

Биографии и мемуары

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 15 (всего у книги 25 страниц)

Бабановское искусство произнесения фраз, слов и даже отдельных букв можно рассматривать в лупу. Надменно пороча Марселу перед Теодоро, она могла вдруг так по-детски, тонким голосом протянуть: «Притом она еще грязнуля», что эта «грязнуля» была убедительнее и хитрее ее графского гнева. А в лукавом наставлении:

«Но вы пока мой секретарь,

А секретарь держать обязан

Мое падение в секрете,

Когда желает сам подняться», —

она так дразняще выпевала все эти долгие «а‑а» и «я‑я» на концах фраз, придавала голосу такую пленительную шелковистость, что и не честолюбивому секретарю немудрено было потерять голову. Но, разумеется, главное был сам голос: его тембр, гибкость, окраска. Если бы драматических актеров определять как в музыкальном театре, то надо было бы сказать, что на фоне виолончельного контральто Алисы Коонен, меццо-сопрано Еланской и Тарасовой, характерного меццо Марецкой, характерного же сопрано Мансуровой и Андровской, лирического – Гиацинтовой, тогдашних примадонн московских театров, у Бабановой было колоратурное сопрано. Сейчас, когда многие прославленные голоса, записанные на пленку, кажутся старомодными в своей театральности, природная колоратура ее интонации так же поражает воображение.

… Разумеется, не было бы комедии и Диана не была бы «собакой на сене», если бы речь шла всего лишь о том, чтобы отбить Теодоро у Марселы. Ведь герой Лопе де Вега вовсе не обнаруживал добродетели верности и легко пленялся чарами графини. Но парадокс любви, который играла Бабанова, в том и состоял, {206} что, едва заполучив Теодоро, она, подстегнутая гордыней, его тут же и отвергала. Хотела его объятий и увертывалась от них. Отворачивала лицо, а руку лукаво протягивала для поцелуя. А заслышав пение Теодоро, она затыкала уши подушками и тут же сама хваталась за гитару. Вызывающе рыжая, в беспокойно-алом платье, она спорила с собой, а не с Теодоро. И Теодоро и Марсела со своими чувствами были статистами ее душевных борений.

Будь у Мастера капля справедливости, он мог бы быть доволен тем, как в руках его ученицы все превращалось в Театр, жило и играло отчетливыми оттенками чувств. Взметался и хлестал по ступеням шлейф ее алого платья. Оживал и вздымался бурей негодования занавес, за которым она пряталась, подглядывая за Теодоро и Марселой. Он трепетал отчаянием, опадал в горести, дергался злобой, из-за него слышались какие-то странные звуки, всхлипы, писк, пока он не срывался в бешенстве, открыв взорам испуганных влюбленных вид разъяренной и комически запутавшейся графини. И весь этот грациозный смерч разнородных чувств обрушивался в конце концов на дерзкого секретаря (он осмелился назвать ее «собакой на сене»!) стремительным стаккато пощечин.

А за пощечинами так же естественно следовало нежное раскаяние, переходившее в финальном акте в еще более нежную элегию прощания. Это была прелестная и певучая элегия – ведь Теодоро собирался отплыть в Испанию, – не лишенная, впрочем, обертонов наивного и тоже прелестного эгоизма:

«Уйдите. Истекая кровью,

Честь борется с моей любовью,

А вы мешаете борьбе».

Все это было остро, изящно, смешно.

Развязку, наверное, можно было бы сыграть на едином дыхании торжества любви. Но «миниатюрный» стиль Бабановой не допускал такого, пусть и благого, упрощения. В простодушии того милого детского лепета, которым всегда так владела Бабанова, Диана предлагала хитроумного слугу Тристана «схватить и бросить в колодец», хотя именно он и устроил ее счастье. И когда граф Лодовико, обманутый хитрым Тристаном, провозглашал Теодоро своим сыном, ее Диана, понасмешничав слегка над недавними страданиями разлуки, властно присваивала нового графа.

Такой запомнилась мне бабановская Диана, чей отчетливый и капризный профиль надо представить себе на фоне тогдашней Москвы. Премьера «Собаки на сене» состоялась 26 мая 1937 года.

Диана оказалась одной из самых «бабановских» ролей.

Из бесед с М. И. Бабановой

«– А какие роли вы бы хотели играть, Мария Ивановна?

– Комедийные. Лирико-комедийные, французскую комедию – вот мое амплуа было. Это мне Петровский сказал. Андрей Павлович. Был такой знаменитый человек, педагог. Он мне сказал: “Эх, Бабанова, не вовремя ты родилась. Все твои роли мимо прошли”. Меня это покоробило, потому что я была вся еще “левая”, передовая, а зачем, думаю, мне каких-то змеек играть, какую-то пошлятину – не хочу. А потом я поняла – старик-то прав был Ролей не было, был человек-масса. Ведь в Театре Революции что играли? Только это, а делать было нечего. Хорошо, рядом был Театр Мейерхольда, так я какие-то ролишки получала. Но жалкие, совсем жалкие: эпизодики, больше ничего…».

{207} Уход Алексея Дмитриевича Попова надолго оставил Театр Революции на безрежиссерье. Ненамного пережил его и уехал в Ленинград Шлепянов. Промелькивали и большие имена, но эпизодически, ни разу не собрав театр в единое целое.

Но театральное дело – дело: ежедневное, бесперебойное. Если нет одного мастера, кладущего свое «необщее выраженье» на лицо театра, – спектакли ставят многие. К этому времени в режиссуре театра значились чуть ли не все крупные актерские имена – Астангов и Бабанова, Глизер и Штраух, Орлов и Пыжова.

Уход Попова совпал с отчетливо наметившейся переменой в атмосфере всей культурной жизни. Процесс смены эстетических ценностей, который уже давно начался в недрах самого искусства, к 1936 году принял организационные формы. Состоялось посещение И. В. Сталиным оперы «Тихий Дон» в Большом театре; он отозвался отрицательно об элементах конструктивизма в оформлении и высказал пожелание создать «советскую классику». Появились печально памятные статьи о Шостаковиче – «Сумбур вместо музыки» (об опере «Катерина Измайлова») и «Балетная фальшь». Конструктивистская концепция архитектуры подверглась уничтожающей критике. Дискуссии о формализме и натурализме охватили все области искусства, приобретая черты директивности.

28 февраля было объявлено о ликвидации МХАТ 2‑го. Его здание на площади Свердлова было передано Центральному Детскому театру, который уже 5 марта сыграл премьеру. За два последующих года были закрыты или слиты между собой девять московских театров. 14 ноября с репертуара Камерного театра была снята комическая опера Бородина «Богатыри» с новым текстом Демьяна Бедного – за «искажение исторического прошлого русского народа».

Искусство резонировало более широким процессам общественной жизни, отныне повернутой своим острием в сторону будущей войны.

«Пограничная эпоха, шаг от мира до войны…».

Всеобщая деструкция старых форм культуры, свойственная двадцатым годам, сменилась их канонизацией. Яростный аскетизм двадцатых, логикой самой жизни уступивший место скромной красоте «цветов на столе», пероходил в свою противоположность. Пафос «целесообразности» уступал пафосу «художественности».

В канун войны взаимопроникновение прежних театральных фронтов, которое началось давным-давно и зашло достаточно далеко, было сразу и резко повернуто в сторону традиционализма. Смена культурных моделей была осуществлена внешним, организационным путем. Именно в эту пору щедро награждаются академические театры, проводятся пышные декады национальных республик. Театры наряжают сцену в шелк и бархат костюмных постановок классики.

Сам Мейерхольд отдаст дань новому modus vivendi, поставив старую сентиментальную пьесу буржуазнейшего Дюма-фиса «Дама с камелиями», и оденет ее в изысканный дорогой наряд истинной красоты.

Премьера «Анны Карениной», поставленной В. И. Немировичем-Данченко в декорациях В. В. Дмитриева в Художественном театре 21 апреля 1937 года, отмечается специальным сообщением ТАСС, как событие государственного значения.

{208} Очевидная перемена вкусов ставила Театр Революции в трудное положение. Бедность, еще недавно бывшая его эстетикой, вопреки поговорке, превращалась в «порок». Разве что спектакль «Ромео и Джульетта» с его ренессансной перспективой и многофигурными живописными сражениями мог претендовать на соответствие духу времени. Но его лазурь, сшитая из кусков, с трудом подогнанных друг к другу, и его неумелая массовка не годны были соперничать ни с наследственным богатством Большого и Малого, ни с благородством и культурой постановки, взлелеянными Художественным театром.

«Зритель З. Дмитриева М. И. Бабановой

Мария Ивановна!

Мне очень давно хочется поговорить с вами о театре…

Вчера я ушла в середине третьего действия 200‑го спектакля “Ромео и Джульетта”. Дальше смотреть его не хватило терпения. Да и не я одна уходила… Было очень жаль, что такой чудесный в прошлом спектакль так скоро потерял свою прелесть…

Вам, может быть, не видно, но вы посмотрите как-нибудь спектакль с начала до конца, как рядовой зритель, и я уверена, что вам станет стыдно за театр. Массовые сцены никуда не годны. Ученики или статисты ведут себя совсем недопустимо.

Многие актеры совершенно не владеют стихом…»

Это открытое письмо[207] очень точно выражало положение дел в довольно беспризорном театре. И положение Бабановой тоже.

На безрежиссерье ее безупречное артистическое имя оказалось одной из надежнейших гарантий для театра.

По мере того как художественные течения теряли свои резкие очертания, как драматургия переходила от идей к характерам, как классика занимала репертуар, режиссерское лидерство уступало место актерскому театру. Таково было общее движение искусства. Критики спорили об амплуа, зрители отыскивали в афише полюбившиеся имена.

«Я полюбила Театр Революции благодаря вам. Впервые увидев вас в “Человеке с портфелем”, я не пропускаю с тех пор ни одной премьеры», – писала Дмитриева Бабановой.

В новых обстоятельствах, когда фортуна поворачивалась лицом к бывшим «акам», театрам победнее приходилось пускаться на хитрости. Были введены памятные многим москвичам абонементы. Театр гарантировал держателю абонемента определенное количество спектаклей по его выбору.

Но для выбора, увы, не было достаточно простора. Как-то вдруг оказалось, что у театра мало «кассовых» спектаклей. Сошли с репертуара, изжив свою актуальность, прежние «чемпионы» – сначала «Озеро Люль», потом и «Человек с портфелем».

Репертуар театров терял «специализацию». Особость, которую во времена Попова старался сохранить коллектив, осталась только в названии. У Театра Революции не было иного капитала, кроме имен актеров. Штраух поставил для Глизер «Лестницу славы» легкомысленнейшего Эжена Скриба – Скриб делал сборы. Но нужен был не просто кассовый спектакль – нужен был настоящий «шлягер», поддерживающий художественное реноме театра и конкурентоспособный на фоне блиставшей премьерами и артистическими свершениями театральной Москвы. Д. Орлов только что сыграл своего прославленного {209} Умку – Белого Медведя. Оставалась Бабанова.

Как всегда, закономерность обнаружила себя через случайность. Случилось так, что чужое несчастье помогло ей – кажется, впервые в жизни – выбрать пьесу «для себя». До сих пор роли ей предлагали, давали, вменяли в обязанность – она их не требовала и не выбирала.

Пьеса обнаружилась, когда был закрыт МХАТ 2‑й. У кого-то из актрис объявилась там приятельница, и таким, совершенно неофициальным путем «Собака на сене», великолепно переведенная Лозинским и оказавшаяся вдруг «бесхозной», попала в Театр Революции. С пьесой вместе театр унаследовал и художника – Фаворского. В свое время Фаворский создал лучший из портретов Бабановой – гравюру Гоги из «Человека с портфелем». Карандашный набросок этой гравюры висит у нее в гостиной. Для «Собаки на сене» он создал изящную и лаконичную, быть может, для новых вкусов чуть-чуть суховатую установку. Партнерами были намечены молодые актеры, вышедшие из школы юниоров – А. Лукьянов, Н. Тер-Осипян. Начиная с погодинской пьесы «После бала» они стали чем-то вроде «труппы» Бабановой внутри Театра Революции. Дело было, таким образом, за малым: за режиссером.

А пока Мария Ивановна репетировала у Шлепянова в «Гибели эскадры» очередную эпизодическую роль – юнги. Роль эту, впрочем, она так и не сыграла. Сохранилась фотография. Отыскался и зритель, который в «Гибели эскадры» ее помнит. Это бывший ученик Бабановой по школе-студии Театра Революции, ныне известный драматург Виктор Сергеевич Розов.

Преподавательская страница, промелькнувшая в биографии Марии Ивановны мимолетно, заслуживает упоминания в ее жизнеописании хотя бы потому, что педагога из нее не получилось, да и не могло получиться. Техника, которой она владела, была врожденной и не годилась для передачи. А характер ее, сложившийся на театральных сквозняках, был менее всего пригоден для уверенной работы наставничества.

{210} Из рассказа В. С. Розова

«Нам назначили Марию Ивановну руководителем курса, когда театр был на гастролях в Ленинграде, и мы встретили ее всем курсом на вокзале с букетом цветов. Много-много лет спустя был я у Марии Ивановны дома и вижу: на буфете стоит засохший – как будто сделанный – букет. Я говорю: какой у вас букет интересный, а она – ты не узнаёшь? Это букет, что вы мне на вокзале подарили. Он так и сохранился…

Это была первая встреча, и она обрадовалась, что мы ее так встретили душевно…

– А какие у вас вообще с ней были отношения? У курса?

– Обожали. Но она была ужасно мнительна. Утешал я ее не раз. Бегу за ней, а она в пустой комнате рыдает: что ее не любят, не хотят видеть, не так здороваются – ребенок, просто ребенок…

– Ну а на самом деле?

– Все мальчишки просто были в нее влюблены. По-настоящему. До умопомрачения.

– А могла она учить?

– Могла. Она могла учить… примером.

Показывала Труффальдино в “Слуге двух господ” или “Двойного обманщика” О. Генри. Но после этого играть было нельзя, потому что ничего подобного сделать мы не могли. Даже в окно посмотреть, как она.

Репетировали мы дипломный спектакль “Слуга двух господ” – она ставила. Приходила – правда, редко, – показывала. Потом мы долго не могли опомниться, ничего не делали, кляли все на свете. И наконец решились на отчаянный шаг. Сказали: “Мария Ивановна, вы лучше не приходите, вы нам мешаете”. Обиделась она необычайно. Потом показали ей готовый уже спектакль.

Она сидела в большом зале театра, одна, и писала. Но после второго акта прибежала к нам на сцену, разорвала всё на наших глазах и все всем простила, хотя перед этим ни с кем не разговаривала. Она обидчива; но умеет обидеться, умеет и “разобидеться”. Так она руководила, как умела.

– По-дамски?

– Не по-дамски, слово не подходит. Просто приходила, освещала все солнцем, уходила и оставляла потемки. И мы в этих потемках барахтались».

Работу над юнгой Розов имел возможность наблюдать на репетициях.

«Мария Ивановна писала на Черноморский флот юнгам, они присылали ей фотокарточки, письма – я сам видел эти фотографии, она мне показывала лица этих ребят. А как она училась курить, как курят мальчишки! Как лихо скручивала на репетиции цигарку или вскакивала верхом на пушку! Она была уже в гриме, в костюме, но отказалась играть, хотя гораздо более возрастные актрисы играли мальчиков».

В это время как раз и оказалась в театре «Собака на сене».

Увы, недавняя горячка и размах шекспировского фестиваля в Театре Революции, охватившего собой весь театр, сменились недружными занятиями персимфанса. Вот когда Мария Ивановна действительно оказалась предоставлена самой себе! Власов не обладал ни нужной режиссерской фантазией, ни волей. Не было согласия и между партнерами. Бабанова и Орлов – дуэт, который в спектакле Попова «Поэма о топоре» принес славу театру, – давно уже не {211} разговаривали между собой и с трудом совмещались человечески и творчески. Разброд усугублялся общим настроением в театре.

Следы его можно найти в записях Дмитрия Николаевича Орлова.

1 января 1937 года: «1936 год справедливо ощущался всей страной, как год побед. Последний день года я ощущал мрачно. Неясный путь в репертуаре, отсутствие руководства, смута, точнее, разброд в труппе – грустные знаки».

Он записывает невеселый разговор по телефону с Мейерхольдом. «Забыт Мейерхольд! Думаю о том, сколько виноват в этом забытьи он сам. Но все же грустно мне и обидно. Грустно особенно на фоне победного для всей страны стахановского 1936 года»[208].

И снова через несколько дней: «Театр наш в полосе неурядиц».

29 апреля Орлов записал: «Сегодня прогон всей пьесы “Собака на сене”. День моего провала, моего позора».

Но в этот критический момент, как Чацкий с корабля на бал, на репетиции явился человек, которому суждено было круто изменить судьбу почти готового спектакля «Собака на сене», хотя и не театра в целом. Это был Николай Васильевич Петров, ленинградский режиссер, человек легкого темперамента, деятельного характера и блестящих организаторских способностей, приглашенный на вакантное место главного режиссера Театра Революции.

{212} Н. Петров. Из книги «50 и 500»

«Приехал я в Москву в тот день, когда решалась судьба спектакля, который еще и до сегодняшнего дня не сходит с афиши Театра имени Вл. Маяковского. Шла генеральная репетиция “Собаки на сене” Лопе де Вега.

Спектакль не ладился, были в нем какие-то неточности в решении, были неправильные вымарки, не были потушены личные актерские взаимоотношения, и они часто главенствовали на сцене вместо точных соотношений образов. Одним словом, спектакль не вытанцовывался, и директор театра Соболев после просмотра первого же акта сказал:

– Надо спектакль снимать. Ничего не получилось. И продолжать репетиции нечего.

Он был прав и не прав. Не прав потому, что в спектакле было нечто такое, во имя чего стоило еще потрудиться, так как это “нечто” было подлинным явлением театрального искусства. Я говорю о Марии Ивановне Бабановой, исполнительнице роли Дианы.

… Я никогда не видел ее в работе и не знал, что такое Бабанова на репетиции. Слышал много о ее трудном характере в работе…

Уже во втором акте я начал останавливать репетицию и делать замечания… В третьем акте я уже снял пиджак и был постоянным гостем на сцене, а к концу репетиции уже просто репетировал со всей активностью режиссера, когда он профессиональным глазом со стороны видит те препятствия, которые тормозят и мешают раскрыться подлинно вдохновенным творческим взлетам художника, стесненного неправильной формой.

Репетиция окончилась дружной беседой, и было решено, что я проведу нужное количество репетиций и мы будем выпускать спектакль…

Днем и вечером, в течение недели, мы дружно репетировали этот спектакль, и в процессе работы я понял, почему существует легенда о трудном характере актрисы Бабановой.

Дело совершенно не в ее характере, а в ее необычайной одаренности. Да, одаренности! Бабанова является столь одаренным актерским организмом, что ей противопоказана какая бы то ни было ложь на сцене. Она совершенно не умеет и не может врать и притворяться на сцене.

… Ее вполне закономерное нервное состояние следует объяснять трагедией ее огромнейшего актерского дарования, а не трудным характером в работе»[209].

Так человек, пришедший со стороны, одной фразой определил ее драму – драму «непропорционального дарования». Театр – искусство коллективное, и это не могло не наложить печать на характер. Твердый с юности, он отвердевал в своих изломах и предрассудках.

Неуверенность с годами переходила в мнительность: роли и люди казались ей враждебными. Вспышки гнева, которыми она когда-то славилась, стали властностью. Уважение к искусству было у нее всегда превыше личных отношений, и ее острого языка в театре боялись. Она была трудным партнером.

Из рассказа В. С. Розова

«С течением времени я разобрался, в чем ее секрет. Для Марии Ивановны не существует проблемы в том, чтобы вызвать ту или иную эмоцию – у нее все под руками, как клавиши у пианиста. Ее задача – рисунок, дозировка. Из {213} всех страстей человеческих, которые присутствуют в роли, она делает рисунок. Единственная из всех, кого я знаю. Остальные заняты мучительными поисками подходов к овладению эмоциями. Она овладевает ими почти как нажимают кнопку звонка. Это ее удивительность.

Манера игры у Бабановой отлична от всех актеров, как была у Алисы Коонен и других больших актрис. Это штучный товар, ни в какую обойму, ни в какую серию ее не вложишь. Ее можно не принимать – но таких мне жаль. Она родилась в своей семье, как звездный мальчик в семье дровосека».

Мария Ивановна была «звездным мальчиком» не только в семье, но и в театре. И была бы им в любом театре. Просто она другая, не такая, как все.

Николай Васильевич Петров – режиссер достаточно опытный, разумный и артистичный – принял эту особость Бабановой как данность, как «предлагаемые обстоятельства» спектакля. Он не стал требовать от нее иного, чем она могла, а просто, не мудрствуя лукаво, ориентировал весь спектакль на нее.

Лукьянов в роли Теодоро был хорош собой, умел читать стихи, держаться на сцене и был тактичен, как танцовщик на поддержке прима-балерины, – вот и все. На премьере не вышла даже комическая роль Тристана, которую играл Орлов. Уважения достойно, что этот талантливый артист не смирился с неудачей, а продолжал думать над ролью («Урок, данный мне Власовым и Бабановой, {214} должен вооружить надолго и серьезно»), и со временем Тристан стал одной из любимых ролей – его и публики.

Так случилось, что спектакль оказался чем-то вроде бенефиса Бабановой. И в этом своем качестве он дал Театру Революции искомый «шлягер», который мог соперничать с самыми прославленными и популярными спектаклями в Москве.

Актер все больше становился главной фигурой театра. Если на заре бабановской молодости речь шла о Мейерхольде и ее приветствовали как воплощение биомеханики, если на рубеже тридцатых она оказалась первой актрисой «производственной темы», то теперь она сама, ее мастерство и личность становились смыслом спектакля.

Это был опыт совершенно иных отношений Бабановой с театром, с репертуаром, со зрителем, с самой собой.

Муся Бабанова вылупилась из своего замоскворецкого одиночества в патетическое время коллективности и «безымянности». Ее театральная биография началась в режиссерском театре. То и другое сложило ее отношения со сценой. Она была добросовестна и трудолюбива почти так же, как талантлива. Талант всегда эгоистичен, очень большой талант – очень эгоистичен. Добросовестность и трудолюбие Муси Бабановой не только помогали ее очень большому таланту выразить себя – они его уравновешивали и умеряли его могущие возникнуть претензии. Вмонтированная Мастером там или сям в сложный и великолепный механизм спектакля, его ученица, и не помышлявшая об истинных аппетитах своего таланта, так старательно полировала свою маленькую задачу, что ее эпизод своим коротким блеском озарял мейерхольдовскую сложность и привлекал сердца. Она готова была стать дверной ручкой в огромном здании мейерхольдовского театра; но тогда на эту «ручку» ходили любоваться, как на произведение Бенвенуто Челлини.

Со временем «миниатюрность», которую так охотно упоминали в связи с Бабановой – ее малыми ролями, малым ростом, – могла бы стать определением самого ее мастерства. Огромность таланта, переложенного на эпизодичность ролей, отшлифовала особую бабановскую технику – технику миниатюры. Стать «монументалистом» она не могла бы и за всех Джульетт мира. У ее характера было много причин, много и поводов, чтобы стать трудным, но было и еще одно: исходное противоречие меры таланта и амплуа. Она упражняла свой талант, как могла, насыщала его. Но скудный театральный паек никогда не мог дать ему того, что сполна, и еще не ведая этого, получил он в «Рогоносце»: роль, партнеров, режиссера, слиянность с временем и право на предельное самовыражение. Воспитанная в суровости требований и жестоком самообуздании, Мария Ивановна всегда была недовольна собой. На самом деле вечно неудовлетворенным оставался ее талант: ролями, режиссерскими указаниями, партнерами, убогой техникой сцены. «Миниатюрная» Бабанова мучилась своим непомерно большим талантом, как иные мучаются язвой.

Она честно трудилась – для блага спектакля или для блага театра, играя на гастролях едва ли не каждый день. Но дебет и кредит не сходились. Она отдавала театру больше, чем получала возможностей для самоосуществления.

Из рассказа В. С. Розова

«Можно сказать, что когда Бабанова была занята в спектакле, в той же “Собаке” – то Бабанова играла, то иногда Страхова, – в театре все вообще {215} было по-другому, вся жизнь за кулисами. Потому что могла распахнуться дверь и бешеная Мария Ивановна могла сказать: “Это что, базар или театр?” – и все замирало. Никаких костяшек домино и анекдотиков. Нет Марии Ивановны – и в театре совсем другая атмосфера. Играет ли Орлов, играет Астангов – никогда ничего не менялось. Играет Мария Ивановна – все меняется. С первой минуты, когда приходишь в театр, знаешь: играет Бабанова.

Она одна держала все в той тональности, в которой находилась сама. Она и нам говорила: ни одной лишней минуты в театре; отрепетировали – уходите, сыграли – уходите».

Роль Дианы невольно наводит на размышление, а не принадлежала ли «новая женщина» Бабанова к той старой семье русских актеров, которые, странствуя из Вологды в Керчь, играя бенефисы перед необразованными купцами и промотавшимися барами, выгадывая на туалеты, терпеливо, из года в год шлифуя любимые гастрольные роли, готовы были лучше умереть в черной оспе, как Комиссаржевская, чем отдать свой воображаемый и несбыточный Театр за чечевичную похлебку коллективности и безымянности?

Если и так, то смолоду подчинившая себя общей дисциплине Мария Ивановна никогда об этом не узнала и не узнает.

Между тем, играя Диану, она впервые дала волю естественному эгоизму своего таланта и осуществила опыт откровенного моноспектакля, нужного прежде всего для ее, Бабановой, самовыявления. Она набросилась на Диану, как голодный набрасывается на хлеб, как хищник на добычу. Впервые отпущенная на свободу сотен представлений, которые не имели иного смысла, кроме ее, Бабановой, присутствия на сцене, она осуществила в Диане свое заветное стремление, высказанное когда-то по случаю юбилея и впоследствии как-то затерявшееся. «… Игра – это физическое ощущение собранной энергии и радость, когда направленная в зрительный зал энергия действует на него и возвращается к тебе с новой силой. Игра – взаимодействие актера и зрителя. Игра не есть ни переживание, ни представление. Игра – это достаточно точное слово»[210]. И она играла в полное свое удовольствие.

Среди многих особенностей тридцатых годов есть и особенность отношений тогдашних зрителей с искусством. Отношения эти были интимнее и в то же время возвышеннее, – существеннее, что ли, чем теперь. Зритель у телевизора пассивнее театрала. Трудно представить себе в деловитой спешке сегодняшней жизни человека, который снова и снова ходил бы в театр смотреть один и тот же спектакль. Так ходили многие на «Собаку», как говорили тогда фамильярно. Ходили не свериться с трактовкой, не отметить модную премьеру, не убедиться, что сегодня Бабанова сцену с Теодоро проводит иначе (роль менялась, но менялась годами, а не спектаклями). Ходили так, как говорит у Пушкина Моцарт: «… откупори шампанского бутылку иль перечти “Женитьбу Фигаро”». Ходили просто получить художественное наслаждение.

Поклонники времен «Собаки» были уже другие, чем бывшие паладины Бабановой мейерхольдовских времен. Новое поколение не знало уже ни «Рогоносца», ни «Озера Люль». Для него Мария Ивановна Бабанова не была ни «новой», ни «левой». Она была просто Бабановой – костюмной, шелковой, бархатной; блестящей, гастрольной, единственной – исполнительницей Джульетты и Дианы. Первой актрисой театра, который по привычке называли «Театр Революции», но в смысл названия уже не вдумывались.

{216} Ее имя не было больше нарицательным, ее пример – назидательным. Происхождение, ведущее свое начало от откровенного фарса и голых конструкций «Рогоносца», становилось сомнительно-формалистическим. «Разложенок» ей тоже старались не поминать.

Может быть, оттого, что актеры были живым олицетворением художественного начала, они оказались фаворитами наступившего времени. Они потерпели наименьший урон, и с них не взыскивали за «формалистическое» прошлое. Оно просто исчезло.

Биография Бабановой размывалась, становилась смутной. Актеры из «хороших домов» – академических театров – обгоняли ее по званиям.

Зато она все больше становилась собой и только собой на свой страх и риск. Принцесса «левого» театра оказывалась в новых условиях принцессой лишь по священному праву горошины.

Постепенно роль Дианы, как всякая роль, которую актер играет годами, отгранилась до совершенства. Она могла служить чем-то вроде эскиза возможного «театра Бабановой», если бы такой театр когда-либо мог существовать.

Три письма после «Собаки на сене»

«Многоуважаемая Мария Ивановна!

Горячо благодарю Вас за то огромное наслаждение и радость, которую Вы мне доставили своей игрой в “Собаке на сене”.

Будучи сама комедийной актрисой, я, конечно, могу мыслить образ Дианы по-иному, но признаю со всей откровенностью, что Ваш рисунок графически-тонкий, острый, легкий и обаятельный, Ваш обаятельный талант и замечательное мастерство целиком покоряют и убеждают зрителя и заставляют его радоваться, смеяться и улыбаться душой, что очень нужно и очень ценно.

Больше всего люблю и преклоняюсь на сцене перед актером-мастером, умеющим меня заставить очистить с себя весь слой песка и ракушек, который пристает к каждому из нас, как к кораблю далекого плавания, и почувствовать себя опять легкой, прекрасной и новенькой, готовой плыть еще дальше и еще интереснее.

Вот за это спасибо огромное!

Простите, что так поздно поблагодарила Вас – я очень стеснительный человек, все не решалась Вам написать…

Ольга Андровская

1/V 38».

Так, с благородной искренностью и без тени соперничества, писала Бабановой прекрасная актриса МХАТ.

«Дорогая Мария Ивановна!

Недели полторы тому назад я был на 900‑м представлении “Собаки на сене” и тогда же, придя домой, написал Вам письмо… Вот оно:

Вы были и всегда останетесь одним из самых ярких театральных впечатлений моей жизни. После довольно большого перерыва я увидел Вас сегодня опять… через 15 лет после премьеры. И вновь я испытал то великое и святое волнение, которое дает всегда соприкосновение с настоящим искусством. Ваша игра стала с годами еще тоньше, Ваше мастерство еще блистательнее…

{217} В Пантеоне русского театра Вы по-прежнему блистаете неповторимая, единственная.

И сейчас, когда театральные зрелища вызывают преимущественно досаду за потерянный вечер, Вы вновь заставили меня испытать то очарование, тот восторг, который я испытывал когда-то давно, когда не жаль было отдать молодость и всю жизнь за театр.