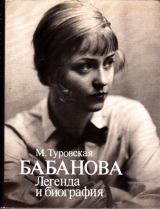

Текст книги " Бабанова. Легенда и биография"

Автор книги: Майя Туровская

Жанры:

Биографии и мемуары

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 13 (всего у книги 25 страниц)

На театре стиль ранних тридцатых, сложившийся столько же в спорах с «авангардом», сколько и как его продолжение, сменялся стилем поздних тридцатых.

Случаются события, которые вдруг всех ставят лицом к лицу с совершающейся переменой, но исторический смысл их осознается потом. Таким событием стала для москвичей выставка проектов будущей Тверской, устроенная в витринах этой самой Тверской 7 ноября 1934 года.

В праздники вечерами, несмотря на ноябрьскую слякоть, весь город выходил на улицы смотреть иллюминацию. Каждый год она была новой, и каждое учреждение старалось украситься позатейливей разноцветными, от руки крашенными лампочками – это было делом чести. Движение останавливалось. Толпы двигались по тротуарам и булыжным мостовым от Триумфальной арки, которая стояла тогда у Белорусского вокзала, вниз к Москве-реке. На Тверском бульваре у памятника Пушкину продавались мячики из опилок на длинных резинках, которыми так весело было швыряться друг в друга, рогатые свистульки «уйди-уйди» и нежные бумажные игрушки. Под фонарями разноцветно сияли связки воздушных шаров. Счастливые обладатели привязывали их к пуговицам. Иногда они громко лопались или уносились в ночное небо, выше зарева разноцветных ламп, к звездам.

Еще светящийся, вертящийся глобус на Центральном телеграфе казался чудом техники, а МОГЭС на том берегу фейерверком отражался в Москве-реке. Он был гвоздем иллюминации.

А вдоль невысокой Тверской в витринах, затянутых кумачом, красовались в кумачовых фестонах изображения будущих зданий. К витринам было не протолкнуться: каждому хотелось увидеть, что будет на этом месте несколько лет спустя. Ненастным вечером будущая, уже непохожая на конструктивистские кубы и параллелепипеды Тверская в окнах казалась реальнее настоящей. Впервые архитекторы надели на здоровый скелет из железобетона «красивое тело из кирпича и камня».

Таким врезался этот исторический для судеб культуры вечер в мою раннюю детскую память.

Искусство в целом меняло курс, и феномен Бабановой постепенно оставался в стороне. Менялись ее отношения – не со зрителем, который продолжал аплодировать ей, менялись необратимо ее отношения с временем. Она переставала быть главной актрисой, отдавая первенство другим. Она была ранней юностью эпохи и сколь могла долго отказывалась стать взрослой. У нее был особый, ни на кого не похожий артистический дар: выйдя на сцену сотый и пятисотый раз, «забыть», «не знать», что произойдет в следующую секунду. Все и всегда случалось для нее впервые. Она пыталась сохранить в неприкосновенности свою актерскую территорию – страну артистического своеволия, высшей артистической честности, страну, не знающую горечи жизненного опыта. Это было утопией, но, пока могла, Бабанова старалась ее осуществить.

{178} Гастроли, гастроли! Кто подсчитает, какую часть своей жизни артист проводил на колесах, – самолетами тогда летали разве что члены агитэскадрильи имени Горького.

Сколько раз устраивается он наскоро в неудобных гостиницах, получая два с полтиной суточных и не имея времени толком даже осмотреть город, куда занесла его судьба и расторопность дирекции; спешно приспосабливается к незнакомой сцене и с замиранием сердца ждет, как-то встретит его чужой театральный зал. Нигде не обнаруживаются так скрытые отношения, как на гастролях, не проверяются так организационные таланты дирекции и не проявляются вздорные характеры. Но и ничто не спаивает так труппу, как гастроли.

И еще гастроли – это новые места, лица, лето, встречи, экскурсии, купанья, ягоды – да мало ли еще что.

Летом 1934 года Театр Революции выехал на гастроли по Белоруссии и Украине.

Начали с уютного, зеленого Витебска, где стояла хорошая погода, был дешевый рынок, а главное – маленький, но удобный театр и благодарная публика.

Случались происшествия. Запивал, как положено, кто-нибудь из актеров. По дороге в Гомель где-то застряла часть париков. Но зато здесь был дворец Паскевича, глубокая река Сож, катание на лодках, изобилие рыбы и земляники и снова успех.

Провинция, сколько бы ни называть ее «периферией», сохраняла больше, чем столицы, пристрастие к добротному театру, и в гастролях, может быть, даже очевиднее, чем в московской театральной суете, было видно, что Мария Ивановна Бабанова создана быть любимицей публики.

Из Гомеля прибыли в Минск. «Путь из Гомеля в Минск провели хорошо… Мы все очень взволнованы челюскинцами! Какая эпоха!» – записывает на своем календаре Д. Н. Орлов[179]. И на самом деле мало было событий, за которыми бы следили все поголовно с таким волнением, как за спасением экспедиции «Челюскина». Слово «челюскинцы» вошло в обиход. Дети играли в дрейфующую льдину. В газетах печатались портреты полярных летчиков и телеграммы о полетах – телевидения еще не было. А между тем в ноябре того же 1934 года уже состоялась «первая передача телепрограммы со звуковым сопровождением», но мало кто тогда мог представить себе будущее «бильдаппарата», как его иногда величали. Зато Арктика занимала все умы. В Минске, который принял театр с распростертыми объятиями, состоялась встреча артистов с летчиком Молоковым, только что получившим звание Героя Советского Союза за спасение челюскинцев. Встречи, чествования и банкеты, которые в Витебске и Гомеле носили скромный местный характер, приобрели республиканский размах.

«Постановлением Наркомпроса БССР Бабановой и мне обращаются с ходатайством в Наркомпрос РСФСР о звании Народного. Куда дальше! – восторженно записывает Орлов. – Как все изумительно! Как волнует и поднимает веру и радость нашей замечательной жизни! Мне этот почет и вера в мои силы меня заливает»[180].

Трудно себе представить двух людей более разных, нежели эти партнеры по многим спектаклям, ревниво разделяющие любовь публики, – Орлов и Бабанова. Они не жаловали друг друга, быть может, из-за Мейерхольда: он дружил с {179} Орловыми домами, бывал у них в гостях. Дом Орлова вообще, в отличие от бабановского, был актерский, открытый; Анна Васильевна Богданова была хорошей хозяйкой, умела принять, была «режиссером» своего, как у всех нелегкого, быта. А больше всего их разделяла разность, даже противоположность характеров. Талантливейший Дмитрий Николаевич Орлов был в высшей степени наделен теми чертами публичной профессии, которыми, к счастью, а может быть, к несчастью для себя, была вовсе обделена его партнерша. Даже себе самой Бабанова никогда не могла бы признаться, что «почет» ее «заливает». Поэтому о фактах их общей театральной жизни так часто приходится узнавать из записных книжек Орлова, отчетливо сохранивших печать времени.

С огорчением записывает он, что ходатайство о звании оказалось неправомочно. Выяснилось, что без театра это все равно невозможно, что «дают не за способности, что только театр может дать общественную и политическую оценку» и проч.[181].

Украина приняла гастролеров далеко не так доброжелательно, как Белоруссия. Успех если и кружит слабые головы и будит тщеславия, то поднимает дух, а с ним спектакли и закулисное настроение. Неуспех выманивает на поверхность все дурное. Особенно досадными кажутся бытовые неполадки. Начинаются склоки. Директор и художественный руководитель уехали с гастролей раньше времени.

Гастроли кончались не так светло, как начались. А между тем впереди еще был, быть может, самый боевой сезон и самая увлекательная работа за все художественное руководство Попова – «Ромео и Джульетта».

В 1935 году с багажом трех погодинских ролей Мария Ивановна вернулась к начатой Джульетте.

Примерно в это время случилось свидание Марии Ивановны с Константином Сергеевичем Станиславским.

Из беседы с М. И. Бабановой

«Однажды у нас в квартире зазвонил телефон. Я подошла, вдруг слышу голос: “У телефона Станиславский”».

Из рассказа Ф. Ф. Кнорре

«Я подошел к телефону. Он сказал: “У аппарата Станиславский”. Я побежал за Марией Ивановной».

Из беседы с М. И. Бабановой

«У меня подкосились ноги. Я пролепетала: “Здрасте, Константин Сергеевич”. – “Я хотел бы с вами встретиться. Можете завтра?” Я думаю – боже, завтра, да я не соберусь с силами! Говорю “не могу”, а сама вру – “А послезавтра?” – “И послезавтра не могу” – это я со страху. Тогда он уже немного раздраженно говорит: “А когда вы можете?” – “Послепослезавтра я приду, Константин Сергеевич”. Все я врала, но просто хотела собрать свои нервы в кулак для разговора с таким человеком, каким он для меня был.

Ну, я надела свою доху оленью и пошла. Меня провели в кабинет – по какой-то лесенке, но подробностей я не помню, волновалась так, что ничего не {180} помню. Помню только, что, когда я вошла, он преподнес мне веточку свежей белой сирени, а на улице снег, зима самая настоящая. Я поблагодарила, и мы сели разговаривать».

Из рассказа П. А. Маркова

«Я, как завлит МХАТа, присутствовал при этом разговоре. Помню маленькую Марию Ивановну в огромном кресле. Станиславский был необыкновенно обворожителен, он пустил в ход все свои соблазны, но она была тверда».

Из беседы с М. И. Бабановой

«Со мной так: либо я очень робею, либо слишком храбра бываю. Тут выбора не было. Я стала с ним разговаривать, как с добрым знакомым – на таком нерве, что ли. Говорили долго и откровенно. Он сказал, какие роли хочет мне предложить – пока в очередь Сюзанну в “Фигаро” и Тильтиля в “Синей птице”, а там посмотрим. Я никогда никого не дублировала – повторять чей-то рисунок я ни психически, ни физически не могу. Меня это испугало, но я ничего не сказала. Я только спросила: “А вы, Константин Сергеевич, что-нибудь ставить будете?” Он сказал: “Нет, я редко сейчас бываю в театре”. Я имела наглость сказать: “А другие режиссеры меня не привлекают” – или что-то в этом роде».

Из рассказа П. А. Маркова

«Мария Ивановна твердила одно: “Я не могу подвести партнеров, я не могу подвести Астангова” – они репетировали “Ромео и Джульетту”, а для Станиславского такой – этический – аргумент был самым сильным».

Из беседы с М. И. Бабановой

«Я сказала, что благодарю за такую честь – ну, и всякие слова.

– А какое впечатление он сам на вас произвел?

– Прелестное! У меня не было чувства, что я сижу перед мастером, а просто перед великолепным, элегантным мужчиной, удивительно воспитанным, и он говорит со мной, как с дамой.

– И вы меньше боялись его, чем Мейерхольда?

– Совершенно меньше. С ним было чувство равенства, которого с Мейерхольдом не было.

А потом он вышел меня проводить, подал шубу, и я с ужасом увидела, что он весь в шерсти. Дошка моя оленья линяла неприличным образом. Я вышла, спрятала цветок под шубу и стала истерически хохотать, дура. Мороз был собачий, и сирень моя пожухла…».

Из рассказа П. А. Маркова

«Константину Сергеевичу Мария Ивановна понравилась. Он сказал: “Какая симпатичная”».

Из рассказа Ф. Ф. Кнорре

«Нам потом передавали, он сказал: “А в ней есть это, "поди сюда"…”»

Из беседы с М. И. Бабановой

«Если бы он сам работал, я бы сломя голову побежала. Но мне сказали – вы там засидитесь. А здесь все-таки работа, свой театр, “Ромео”…».

{181} Мария Ивановна осталась в Театре Революции.

«Ромео и Джульетта» набирала предпремьерный ритм. На доске приказов было вывешено:

«К работникам Театра Революции

Доводя до сведения работников театра план работ над пьесой “Ромео и Джульетта”, Дирекция указывает, что до сих пор не было установлено надлежащей ударной напряженной обстановки вокруг репетиций над этой пьесой.

Весьма часто наблюдалась большая расхлябанность и дезорганизованность и грубое нарушение правил внутреннего распорядка.

1. Частые опоздания на репетицию…

… 4. Отсутствие внимательности (чтение на сцене газет, романов, вышивание)…

… 6. Остановка репетиций из-за совещаний режиссеров-лаборантов, бесконечные споры исполнителей с режиссером-постановщиком и проч.

Указывая на недопустимость подобного состояния репетиционных работ, Дирекция… призывает всех работников к дружной, интенсивной, организованной, дисциплинированной и творческой работе.

… Устанавливая новые сроки репетиции, отменяя утренние и даже вечерние спектакли, одалживая у работников их выходные дни, вкладывая огромные деньги в постановку, Дирекция театра заявляет, что предусмотренный планом работ срок выпуска премьеры “Ромео и Джульетты” – 23 апреля с. г. – предельный срок, и поэтому за всякие обстоятельства и факты, вносящие тормоз и помеху в осуществление плана работ к указанному сроку, – виновные будут строго караться»[182]

Призывает! Заявляет! Срок! Предельный срок! – все это могло бы точно так же быть вывешено на златоустовском заводе или на автомобильном заводе, где директором товарищ Гай.

Театр принялся за выпуск «Ромео и Джульетты», как завод за ударную плавку. Темп! Поэма о…! Наш друг Вильям Шекспир! Погодинская пьеса на этот раз разыгрывалась за кулисами.

Шекспир, которого ставил Алексей Дмитриевич Попов на сцене Театра Революции, был детищем тридцатых годов. Эпоха Возрождения открывалась в жестких контурах и гремящих противоречиях. Во внимание принимались интересы истории и классов – прихотливо-личное, слишком человеческое списывалось в убыток. Плотскому соответствовало не духовное, а интеллектуальное – диалектика Шекспира.

К постановке был принят новый перевод Анны Радловой за его отказ от «буржуазного», «сентиментального» Шекспира. Потеря поэтического дыхания, гибкости стиха не шла в счет.

Неистовому рационализму Попова был нужен этот косноязычный, выкрикивающий и задыхающийся Шекспир, в котором гремели и корчились Диссонансы.

Алексей Дмитриевич Попов был одним из самых последовательных Режиссеров; он умел провести свое видение в жизнь с удивляющей дотошностью. Это свойство тем более редкое и поразительное, что Попов не был режиссером деспотического склада. Не был он и спокойным, уравновешенным человеком – скорее, нервным. Но он отличался, по-видимому, особым {182} суровым терпением к вспышкам актерского темперамента, к актерскому отчаянию и упрямству. Он умел дожидаться своего часа, не нарушая при этом график и почти укладываясь в намеченные сроки.

Работа с Алексеем Дмитриевичем не была для Бабановой тем безоглядным и полным счастьем, каким – даже в самые несчастливые дни ее – были репетиции Мейерхольда. Но это был театр, была настоящая работа – то, что она любила и ценила превыше всего на земле. Счастье редко бывает в настоящем – чаще оно понимается задним умом. Только потом она оценит несентиментальную доброжелательность Попова, веру в ее силы.

Пугал Шекспир, трагедия, громада текста. Она считала себя в лучшем случае лирико-комедийной актрисой и уговаривала Алексея Дмитриевича ставить – если уж так надо Шекспира – комедию «Укрощение строптивой» или «Много шума из ничего». «Экспериментом было то, что он [Попов. – М. Т.] назначил на роль Джульетты меня, определенно нешекспировскую актрису, – скажет она много лет спустя, – трактовка режиссера помогала осмыслить трагедию Шекспира в духе тех лет»[183]. В духе тех лет «тембровое и эмоциональное звучание» «Ромео и Джульетты» определялось как «оптимистическая трагедия»[184].

Но оптимизм ее полагали не в этическом смысле трагедии, а в том, что это «трагедия чужого класса» и «далекой исторической эпохи». Социологизирующий Театр Революции не мыслил классику иначе. И в этом, как во всей своей суровой, одноцветной, похожей больше на искус, чем на пестрый карнавал, практике этих лет, Попов был последователен до самоотверженности. Он был, если можно так сказать, взыскующим идеалистом своего материализма.

Зато у него была счастливая непочтительность к классике. Ромео до встречи с Джульеттой представлялся режиссеру бездельником, балбесом, от нечего делать слоняющимся и вздыхающим о Розалинде.

«Это очень типично для того времени – ходить по лесам, не спать, ахать, вздыхать. Загрузки у него, по-видимому, тогда никакой не было. Делать ему нечего было…

И Джульетта тоже хитрая стервочка [возглас: “ох!” – уж не бабановский ли? – М. Т.], великолепно усвоившая тактику непротивления родительской воле, великолепно ориентирующаяся в той семейной морали, в семейно-бытовых нормах подчинения детей родителям…

На скабрезность кормилицы… она с тонким знанием и пониманием остроумия военного порядка отвечает… она дитя своей эпохи, похабного елизаветинского времени…

Ромео тоже не дурак попохабничать с Меркуцио, а наряду с этим напускает на себя сонм тяжелых вздохов и ахов…

Дальше идет встреча… Начинается жестокая борьба с окружающей средой и внутри несомыми противоречиями. Этот трагический конфликт активизирует их волю, делает их серьезнее, активнее, мудрее, и начинают спадать покровы всех условностей, традиций, морали…»[185].

Бабанова и Астангов были странными партнерами. Она соглашалась в лучшем случае на комедию Шекспира, он мечтал о Гамлете. Друг о друге эти будущие веронские любовники думали мало. Может быть, поэтому в спектакле о любви окажется нехватка любви.

Астангова тянули к себе философические обертоны пылкого Ромео. Мария Ивановна, оказавшись перед громадой роли, взять которую штурмом, в лоб казалось ей невозможным, стала искать подступов к Джульетте со стороны {184} характерности. Приходилось хитрить с ролью, примериваться к ней так и эдак. Не обошла она своим цепким вниманием и «стервочку».

– Я думаю, что для этой роли Джульетте не надо бояться толстеть, – обронил как-то Попов, – она дочка Штрауха[186]. Она полна, весела, она на этом балу поет, танцует, работает как дочь Капулетти и в этом смысле блистает на балу, а не просто проходит и говорит: «Ах, вот и они‑с» – и проплыла.

– Облаком, – тут же отозвалась Бабанова, подхватив какую-то свою, пока еще смутную мысль.

– В нашей работе и актерам и режиссерам нужно быть придирчивыми к тому, чтобы, где только возможно, в этих двух трагических любовниках искать тех кусков, которые тащат на смех, на хороший оскал зубов, на хороший тембр раската смеха – именно на этом актерском материале, – подталкивал Попов. – Возможность голубой интерпретации образа чрезвычайно большая.

– Материала нет голубого. Я его не вижу.

– Голубая роль не в том смысле, что играть нечего, а в том, что есть где рассиропиться в лирику.

– Какая тут лирика, если с самого начала летят клочья? – огрызалась Бабанова.

Этот маленький кусочек уцелевшего в стенографической записи диалога режиссера и актрисы характерен и для хода мысли Попова и для въедливости Бабановой. Она ищет, чту может унести из его предложений для себя – какое перышко, какую песчинку. Она не верит просто на слово не только режиссеру, но и Шекспиру. Ее трезвая актерская душа, не знающая стихийного порыва на вершину страсти и идущая к ней малыми ходами, галсами, как утлый парусник против ветра, противится самой возможности изобразить шквал внезапно налетевшего чувства.

«– Меня страшно смущает сцена первой встречи. Она очень неестественна, она скоропалительна. Шекспир делает ее, так сказать, без подъезда. Может быть, надо внести корректив пантомимического характера, что Ромео пришел за Розалиндой, что это действительно внезапная для Ромео встреча… Как бы это так театрально подать, чтобы, действительно, человек разбежался на одно, потом увидел другое и вдруг остановился», – осторожно прощупывает Бабанова. Мысль ее, однажды зацепившись за режиссерское «проплыла», царапается в каком-то собственном своем направлении, процарапывает свой ход к Джульетте.

И здесь она добирается наконец от «облака» до своей заветной мысли, догадывается вдруг о своей Джульетте, какой она могла бы ее понять, принять и сыграть:

«– Я считаю, что на балу можно показать Розалинду, которая плывет, как царица бала, как профессиональная итальянская красавица. На этом фоне вдруг появляется мелкое, но более живое, которое останавливает глаз, потому что непохоже на общеизвестный тип красавицы» [курсив мой. – М. Т.].

Это редкий, редчайший случай, когда можно заглянуть через щелочку оброненной фразы в тот странный, трудно доступный даже самым умным режиссерам механизм, который можно назвать высокопарно «творческой лабораторией» Бабановой. Мелкое, но более живое – меткий автопортрет, почти автошарж Бабановой. Чтобы принять на свои плечи тяжесть трагической роли, {185} ей надо было с самого начала отличить себя от общепринятого, общеизвестного представления о трагическом. Она не была «героиней» и не хотела вступать в эту чуждую область. Природа ее обаяния была другая – оно было неотделимо от нелогичности ее музыкальных интонаций, от грациозной ее неуклюжести, от ее бескорыстного практицизма и своеволия – от всего, что составляло бабановский сценический образ, полукомедийный арсенал ее средств.

«– Меня смущает интеллектуальность Ромео и Джульетты, потому что это как-то делает их высокими фигурами, идеальными гармоническими людьми. А мне кажется, что их такими играть не надо. Они живые и грешные люди, и шершавые. Они только создают настоящее чувство.

Мне нравятся все те места, где я вижу шероховатости, вспыльчивость, грубость. Я это понимаю. Но когда я вижу очень хитрую, очень умную Джульетту, я чувствую, что я ее играть не хочу, она мне не нравится.

Как бы сочетать элементы таким образом, чтобы фигуры были менее гармоничные. Мне бы хотелось быть такой фигурой, которая нравится зрителю».

Нравиться зрителю для Бабановой значило – не быть «героиней», найти в Джульетте нелогичное, неожиданное, свое. «Я думаю, как мне преодолеть эту гладкость, шлифовку текста. Это многолепие. … Что касается всего текста, то я не могу его принять, он мне во многом претит».

Это достаточно категорическое заявление в какой-то момент работы вовсе не случайно для Бабановой.

Не только жанр трагедии был ей не по плечу, но и просто количество текста, его пространство было ей велико, не по росту просторно. Игра для нее состояла из нюансов, тонкостей, на которые была она великая мастерица.

Выбирая Бабанову Джульеттой, Попов учитывал это. Ему нужна была ее способность превратить в мизансцену, в самостоятельное, значимое действие поворот головы, жест руки, взгляд.

Но это же было и камнем преткновения в их совместной работе. В блокноте Попова сохранилась черновая запись о необходимости равномерно распределять силы, играя Шекспира. В пример он приводит мучения Марии Ивановны в Джульетте: «… режиссеру приходится уговаривать: “Не надо, победит тот, кто меньше будет играть. Тот и придет к финишу”»[187].

Попову нужны были от нее кульминации в общем движении спектакля, точки, пуанты. Бабановой, как всегда, нужно было тщательно отделать каждый шажок по сцене, взвесить каждый оттенок интонации.

А. Попов. Воспоминания и размышления о театре

«Даже обаяние по отношению к этой актрисе не является постоянным, устойчивым определением. Бабанова в жизни была очень нервна, производила впечатление человека “колючего”, нелегкого в общении. На сцене же обаяние было следствием не только каких-то внутренних природных данных, но огромного творческого труда, отработанности всех движений, филигранности сценического рисунка.

Иногда, когда образ у Бабановой бывал уже близок к завершению (я помню, это было и в “Поэме о топоре”… и в шекспировской Джульетте), актеры, не занятые в спектакле, заходили на репетицию и не могли сдержать своего восторга: “Как обаятельна!”

А я, грешник, сидел и думал: “Вчера вы этого не сказали бы…” Вчера, полная мучений, она была не только не обаятельна, но даже неприятна. Обаяние, {186} конечно, существовало в ней, как дар природы, но оно выходило на поверхность, расцветало только в результате большой филигранной работы»[188].

Спектакль был задуман Поповым как зрелище настолько грандиозное, насколько позволяла не слишком вместительная сцена и не слишком большие средства Театра Революции.

Прежний аскетизм конструкций Шлепянова должен был в этом богато, но не «оперно» костюмированном спектакле уступить новой, гораздо более нарядной, праздничной зрелищности наступившего времени «цветов на столе».

Цветы значились в смете «Ромео и Джульетты» в количестве 3000 шт., листья в количестве 20 000 шт. Смета была необычно обширна и непривычно велика для небогатого и долго чуждавшегося декоративности Театра Революции. В ней перечислялись помимо прочего 30 бокалов, 20 мечей настоящих и столько же бутафорских, одна веревочная лестница, одна лютня, 200 метров кружев, 1500 листов фанеры и 40 кг шурупов. Вся она составляла внушительную для скромного бюджета театра сумму в 199 706 р. 50 к. и «превышала промфинплан на 49 706 р. 50 к.».

«УМЗП

При сем препровождаем Вам смету на постановку пьесы “Ромео и Джульетта”.

Сообщаем, что смета составлена на 199 706 р. 50 к. против 150 000 р., предусмотренных промфинпланом для этой постановки.

Смета составлена на материалы по твердым государственным ценам и в минимальном количестве…

Дирекция театра принимает меры к максимальной экономии, дабы вложиться в сумму, установленную промфинпланом…

2/III 1935 г.»[189].

Увы, смета с первого дня трещала по швам в самых неожиданных местах.

Как это всегда бывает в театре, работа над спектаклем столько же состояла из мук творчества, сколько из преодоления неполадок, каждую минуту грозящих остановить на полном ходу тяжелую махину спектакля.

«Фанеротрест

Театр Революции в настоящее время… “Ромео и Джульетту” Шекспира… требует по плану ее оформления особой тщательности отделки и спецприспособлений… Фанера, отпускаемая в Москве… через Мосснабсбыт театру, исключительно 3 мм и плохого качества.

… Неполучение вышеуказанных материалов сорвет постановку пьесы “Ромео и Джульетта”, которая является капитальной работой театра в нынешнем сезоне.

3/I 1935 г.».

«Госплан СССР

Театр Революции настоящим просит вас дать распоряжение Фанеротресту…

27/I 35 г.».

«Наркомлес СССР

… Разрешение о выдаче Фанеротрестом с 1‑го Лесозавода…

27/I 35 г.»[190].

{187} В театре творилось в это время то, что в приказе дирекции называлось «ударной работой». Может быть, никогда еще со времен Мейерхольда театр не отдавался так единому порыву, как в 1935 году, накануне премьеры «Ромео и Джульетты».

В архиве Театра Революции сохранились записи, как бы своеобразные репортажи с репетиций.

Репортаж с репетиции

«Бабанова осторожно движется по балкону, точно ощупью пробуя каждый шаг, каждый жест, каждый поворот головы… Мизансцены примеряются и строго выверяются в этой лиричнейшей сцене трагедии десятки раз – как в технической лаборатории.

Вслух сама с собой, с режиссером А. Д. Поповым, со своим партнером, с И. Шлепяновым Джульетта обсуждает каждую деталь, каждый возможный вариант своего положения… Наконец окончательная позиция найдена. Алексей Дмитриевич удовлетворенно ударяет в ладоши, начинается репетиция следующей сцены».

Постановку трагедии Шекспира решено было посвятить Ленинскому комсомолу. Обратились в ЦК комсомола и получили согласие. За кулисами был установлен комсомольский пост по спектаклю «Ромео и Джульетта». Комсомольский пост был полон рвения, нелицеприятен и, в случае чего, одергивал самого главного режиссера – театр выпускал ударную плавку, то бишь постановку.

Репортаж с репетиции

«Сцена бала. … А. Д. Попов… безостановочно носится от режиссерского пульта на сцену и обратно, показывая каждому, как нужно двигаться, как стоять, как останавливаться. Он ритмически “на счет” членит игру каждого персонажа»[191].

Протокол комсомольского поста

«7/III назначенный в 11.30 “Бал” начали на 18 мин. позже.

Совещание после звонка у режиссерского столика… Комсомольский пост находит совещание за режиссерским столом после звонка недопустимым фактом, урезывающим время от репетиции.

Тов. Зубцову [директор. – М. Т.] – заставить столовую во время перерыва быстро обслуживать участников репетиции…

Товарищи актеры!.. Все споры и недовольства разрешайте до начала репетиций и после них. Нужно экономить время!»[192]

Репортаж с репетиции

«Изыскания над макетом постановки начались одновременно с предварительной работой над стихом. В разработке эскизов костюмов художники сильно “шекспиризировали”, как они шутливо выражаются, то есть они много взяли от… елизаветинской эпохи Англии».

А в то время как художники «шекспиризировали» и за кулисами счет шел на минуты, дирекции приходилось выдерживать очередную титаническую баталию – на этот раз за шелк для тента.

{188} А. Попов. Воспоминания и размышления о театре

«… У меня возникло начало и завершение будущего спектакля.

Темно… В оркестре звучит трагическая монументальная тема, постепенно переходящая в ясную романтическую неумирающую тему любви Ромео и Джульетты.

В темноте давно раскрылся занавес… На сцене – бесформенная груда каких-то строений под покровом цвета ржавой крови. Это покров трехсотлетней давности, лежащий на творении Шекспира, который сегодня мы хотим поднять.

Вот он пошел вверх, его подкладка стала постоянным голубым тентом и одновременно небом спектакля…

Начался спектакль о великой, неистребимой силе любви… И пришел к своему трагическому финалу.

Фамильный склеп Капулетти… Лежат мертвые Ромео и Джульетта… Торчит меж каменных плит одинокая шпага. И на все это снова ложится тяжелый пурпурный покров…

Спектакль окончен, а песнь торжествующей любви Ромео и Джульетты вошла в жизнь советской молодежи…»[193].

{189} «Управляющему Шелкосбытом

Согласно выделенного фонда НКВТ на 1‑й квартал 1935 года Вами был выдан наряд на отпуск нам шелка на сумму р. 3000 с 1 базы при фабрике “Красная Роза”.

… 4/III с. г. база отпустила просимый товар, но каково было удивление театра, когда, развернув куски, оказалось, что 5 кусков, 200 м – те, которые нужны по разверстке, а 3 куска – 127 м – темнее.

Немедленно мы обратились на базу об обмене 3‑х кусков, но было отказано. Вторично обратились к базе в лице Зам. Управляющего базой… каковой также отказал, мотивируя тем, что “бухгалтерии придется сторнировать счета, и вообще возня”. Театр вынужден заявить протест на подобное отношение… забывая, что материал, отпущенный на тент, будет смотреть широкая масса, и разная расцветка есть насмешка над шелковой промышленностью, не умеющей стандировать цвета, и является недопустимым браком для театра.

На основании вышеизложенного просим Вас предложить базе немедленно обменить 3 куска на необходимую расцветку не позднее 23/III, ибо 25 марта начинается монтировка пьесы».

Протокол комсомольского поста

«Товарищи! Премьера 23 апреля! Всем злостным нарушителям дисциплины и комсомольцам в первую голову Комсомольский пост выносит общественное порицание!»

«19/III “Плач Ромео” – опоздал Астангов на 23 минуты.

20/III “Первый сад” – опоздала Бабанова на 45 минут (не рассмотрела расписания)».

Репортаж с репетиции 19 марта

«Когда постановщик А. Д. Попов ударом в ладоши останавливает Джульетту, уже погружающуюся в смертный сон, для того, чтобы еще раз и еще раз прорепетировать положение рук, наклон головы Бабановой, – в это время в женской костюмерной делаются последние стежки на белом с парчою подвенечном платье юной невесты; а в столярной мастерской вколачиваются последние гвозди в гробы, которыми будет уставлена лестница финальной сцены в склепе Капулетти.