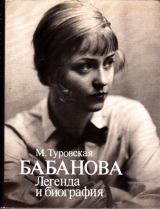

Текст книги " Бабанова. Легенда и биография"

Автор книги: Майя Туровская

Жанры:

Биографии и мемуары

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 2 (всего у книги 25 страниц)

{14} «Свое тяготение к “левому” искусству я помню еще при выборе театральной школы. Не случайно я держала экзамен в студию, которой руководил Ф. Комиссаржевский. В студии я научилась немногому, но если там не учили многим полезным вещам, то не учили и вредным. Главным образом там преподавалось движение во всех его видах. Ритмика, акробатика, фехтование, даже станок – все, что теперь стало достоянием каждой театральной школы, тогда было новым, вызывавшим непонимание и нападки.

Больше всего я любила двигаться, и меньше всего меня привлекали уроки “импровизации”, от которых я систематически пряталась. Это обстоятельство сильно угнетало меня тогда; оно казалось неоспоримым доказательством полной моей непригодности к актерской профессии»[3].

Если «левый» театр Бабанова выбрала потому, что таково было настроение времени, то это оказалось удачей. Всякая попытка обучения «психологии» была бы, вероятно, тягостна, а может быть, и разрушительна для Бабановой. Сама артистическая природа ее сопротивлялась вмешательству во внутренний мир, где техника пробуждения бессознательного существовала до всяких школ. Организм ее инстинктивно охранял твердую и хрупкую внутреннюю структуру от внешнего вмешательства. Разумеется, судьба ее могла сложиться иначе. Но она принадлежит к тем редким натурам, судьба которых – пусть еще в неразвернутом, нереализованном виде – заложена столько же в них самих, сколько в случайных внешних обстоятельствах. Валерий Бебутов, по словам Аксенова, свидетельствовал, что «Бабанову никто никогда ничему не учил, а она всегда была такая, в доказательство чего приводил экзаменационный спектакль школы Комиссаржевского, где Мария Ивановна в паре с Мологиным исполняла “Двух болтунов” Сервантеса, “играя точь‑в‑точь, как теперь играет, то есть великолепно”»[4].

В студии она сыграла еще роль Фаншетты в «Свадьбе Фигаро», оформленной Лентуловым. Ее дядю, садовника Антонио, играл Игорь Ильинский, с которым вскоре ей и предстоит взбежать на конструкцию «Великодушного рогоносца»! Но в то время как он был уже артистом с некоторым именем, она еще угнеталась мыслями о своей «профнепригодности», хотя уйти из театра вряд ли помышляла.

В 1919 году Комиссаржевский уехал в Англию на театральную выставку и не вернулся. Выпускники его школы – кто поинициативнее – пустились на поиски счастья, кто куда. Бабанова осталась принадлежностью здания «б. Зон».

«Это была старая постройка, – пишет И. Аксенов, – возведенная по поручению московских купцов художником-декадентом М. Дурновым для блудного игрища пресловутого Омона, переменившая с тех пор многих постояльцев. В нем еще теплилось несколько неразворованных ламп, замерзали остатки труппы Нового театра, брошенного на попечение Валерия Бебутова беглым Комиссаржевским, трескались капитальные стены, бездействовало отопление, лопались водопроводные трубы, вода замерзала, растекаясь вдоль стен, подвал заливался канализационной жидкостью, по мокрой штукатурке, ускользая сквозь перетертую изоляцию проводов, шустро утекал электрический ток, и в самом темном углу здания, торжествуя всеобщим забвением, неусыпно вращался якорь электрического счетчика, непрерывно выбрасывая невидимые пока сквозь пыльную паутину недреманного окошечка цифры»[5].

Этому счетчику еще суждено будет сыграть свою роль в судьбе начинающей Муси Бабановой.

{15} Как раз в это время из Новороссийска, освобожденного Красной Армией, вернулся в Москву Всеволод Эмильевич Мейерхольд. Он возглавил театральный отдел Наркомпроса (ТЕО), «Театральный Октябрь» и Театр РСФСР Первый, который как раз и получил здание «б. Зон» вместе со всеми, кто там оставался. Так Бабанова снова встретилась с Мейерхольдом. Но время ее еще не пришло. Штурм времен «Театрального Октября» провела она в массовках. В первом спектакле «Театрального Октября» – «Зори» Э. Верхарна (режиссеры В. Мейерхольд и В. Бебутов) – она стояла девушкой в хоре среди супрематистских кубов и плоскостей.

Из бесед с М. И. Бабановой

«Как-то мне скучно стало, я попросила: “Дайте мне реплику”. Дали. Я сказала ее, все засмеялись, а реплика была трагическая. Отняли».

Вот, кажется, и все ее заслуги в это время.

«Пока одна часть труппы лечилась и болела, болела и выздоравливала (что по тогдашним условиям жизни было делом далеко не легким), другая часть {16} труппы, преимущественно бывшие комиссаржевцы, давала спектакль за спектаклем. Была возобновлена “Свадьба Фигаро”»[6].

Днем Бабанова продолжала ходить на службу в школьный отдел. До «Великодушного рогоносца» было уже недалека.

История здания на Триумфальной площади (почтовый адрес – Большая Садовая, 20) сама по себе могла бы составить целый авантюрный роман, а в жизни Бабановой этому ветшающему и разрушающемуся детищу русского капитализма суждено было стать едва ли не главными подмостками ее жизни. Но пока что – временно – место действия перенеслось на Новинский бульвар, в несуществующий ныне дом № 32, кв. 45.

Театр РСФСР Первый был закрыт; из ТЕО Мейерхольд ушел; «Театральный Октябрь» пошел на убыль.

«В 1922 году Мейерхольд, без сомнения, испытывал уже разочарование в идеях “октябревцев” и чувствовал необходимость каких-то новых решений, – пишет исследователь Мейерхольда К. Рудницкий. – Но готовой программы дальнейших действий у него не было. Жизнь, окружавшая театр, менялась буквально на глазах, и ясно было, что путь, начатый “Зорями”, тотчас закончен “Мистерией-буфф”. Нужен был некий новый поворот в пока еще неизвестном направлении. “Для дальнейшего движения вперед необходимо было уйти в исследовательскую лабораторию и проанализировать накопившийся опыт”, – писал впоследствии А. А. Гвоздев.

С этой точки зрения пренеприятный факт закрытия Театра РСФСР Первого был благом. Только что Мейерхольд, вопреки собственному, давно усвоенному принципу: экспериментировать в студии, а на большой сцене показывать результаты опытов, – вынужден был публично, перед массовой аудиторией Театра РСФСР Первого испытывать на прочность новые театральные идеи. Теперь, когда он лишился большой сцены, сама судьба возвращала его в студию.

Такой студией и стали занятия в Государственных высших режиссерских мастерских»[7].

Мастерские были продолжением цепи студий, которые Мейерхольд основывал на каждом творческом перепутье. Но само слово «студия» казалось теперь старомодно. «Лаборатория», «мастерские» – слова должны были звучать утилитарно, функционально, производственно. ГВЫРМ назывались эти «мастерские»[8].

Воспитанник Художественного театра и его падший ангел, маг и чародей русской сцены, доктор Дапертутто, издатель журнала «Любовь к трем апельсинам», Пьеро с портрета Ульянова – Всеволод Эмильевич Мейерхольд уже навсегда стал Мастером.

Судьба Бабановой, обозначившаяся смутно под неблагозвучным сочетанием букв ХПСРО, перенеслась под рыкающее ГВЫРМ. Биография еще не начиналась, но выбор был уже сделан. Стало ясно, что жизнь принадлежит сцене.

Из бесед с М. И. Бабановой

«К этому времени я уже ушла из отдела народного образования. Точно не помню когда, и спросить уже некого, потому что все умерли, даже Зайчиков умер – мы с ним вместе поступали, – но так логически следует. Как только меня приняли в театр – там, наверное, какие-то гроши давали – гроши, {17} конечно, но уже театр был для меня театр. Мне все равно было, сколько там платят, – лишь бы кусочек хлеба был. Свой.

Я пошла к моей, начальнице – ее тоже звали Мария Ивановна. Старая большевичка. Некрасивая, в пенсне, но очень симпатичная, добрая. Не хотелось ей меня отпускать, я была ее правой рукой. Энергии было много – откуда что бралось, ведь мы, простите, и не жрали почти ничего – нечего было. Но я любила работать на совесть. Меня из-за этого даже считали партийкой. Я соглашалась на то, на что никто не соглашался, – дежурить по воскресеньям в огромном пустом доме Наробраза. Брала книгу Дельсарта, упражнялась, читала вслух стихи.

Начальница поняла, что это серьезно: “Ну раз так, то иди” – и отпустила меня без скандала, по-хорошему. А дома еще долго ничего не знали. Отношения были такие странные, что, хотя я, девчонка, возвращалась домой ночью – занятия бывали очень поздно, меня никто ни о чем не спрашивал. Я сказала дома, когда уже экзамен сдала».

Этот экзамен можно считать началом собственно биографии Бабановой: ее заметил Мейерхольд.

«На приемных экзаменах за столом восседал сам Мастер, затем лысый человек с аскетическим лицом, Валерий Бебутов, бывший в то время правой рукой и сорежиссером Мейерхольда, и рыжебородый поэт, пропагандист елизаветинских драм Иван Аксенов», – вспоминает С. Юткевич[9] (будущие кинорежиссеры Сергей Эйзенштейн и Сергей Юткевич тоже начинали здесь).

Иван Александрович Аксенов, инженер по образованию, поэт по призванию, полиглот, эрудит, стилист и парадоксалист, ректор ГВЫРМ и левая (если правой считать Бебутова) рука Мейерхольда, будет первым и самым компетентным биографом Марии Ивановны Бабановой. С редкой полнотой он описал вступление Муси Бабановой на ту орхестру, которая станет ее судьбой.

Из статьи И. А. Аксенова

«День близился к сумеркам, и большая, только что выбеленная зала дома на Новинском бульваре уже начинала окрашиваться в оранжевые тона. {18} Испытуемые были старательны и делали что могли, в пределах своей ученической компетенции. Они с глубоким чувством выполняли задания экзаменаторов, притворялись, что проходят в несуществующие двери, воображали, что натягивают несуществующий лук, и крайне неуклюже мимировали слишком знакомую тогда всем операцию раскалывания полена дров.

… Вышла следующая пара, из участников которой я знал только В. Ф. Зайчикова… за артиста прекрасной мимики, острого и точного жеста, на медленном темпе. В. М. Бебутов своим выхоленным голосом, с небрежностью, направленной к успокоению кандидатов, продиктовал длинное задание импровизации, которую предлагал им разыграть тут же, давая три минуты на подготовку: “Доктор возится со своими инструментами, Смеральдина бродит возле него, мешает ему и утаскивает у него клистир. Доктор догоняет ее и наказывает. Доктор – вы, Зайчиков, Смеральдина – Бабанова”.

Так я впервые услыхал имя артистки, которой предстояло обдумать свою игру перед первым ответственным выступлением. Смею предположить, что она была неспособна воспользоваться отпущенным ей сроком. Под светлыми, льняными, на редкость для того времени пышными волосами ее лицо казалось красней заката за окнами. Углы рта упорно опускались, и если она не плакала, то только благодаря усилиям оттопыривания нижней губы, которая силилась придать лицу бодрое выражение. Ничего не помогало: в голубых глазах был неподдельный и самый беспомощный ужас, бедняжка старалась держаться в тени фигуры своего предстоящего партнера и смотрела на него, как на свое единственное прибежище. Меньше всего она могла быть заподозрена в каком-либо кокетстве, но складки ее широкого от пояса платья лежали с грацией, к которой она их приучила во все минуты своего им пользования. По жестокости, которую я в моей тогдашней неопытности не сознавал, не подозревая о медвежьем характере своей услуги, я дал дебютантам лишнюю минуту на “подготовку”, чем продлил мученья пытаемой. Их как ножом отрезало в то мгновенье, когда был подан сигнал к началу игры. Смеральдина сразу взяла энергичный темп, скоростью своей переменив манеру игры своего партнера. Всю сцену, занявшую минут восемь, вела она с повелительностью и абсолютной находчивостью, не оставлявшими места для каких-либо колебаний в развитии пантомимы, пока расшалившийся доктор не нагнал проказницу и символически не проделал над ней операцию, к которой было предназначено орудие его ремесла.

О четкости движений Зайчикова я уже имел представление, как говорилось выше, точность жеста Бабановой лежала в совсем другой плоскости – остроте сопутствовала грация и полное отсутствие подчеркивания или нажима, от чего Зайчиков освободился только через много лет после описываемого события. Я тогда воспринял происшедшее именно в данной формулировке. Не берусь отвечать за своих соседей по столу, но факт остается фактом: мы не потребовали от этих испытуемых декламации. Список кандидатов, назначенных к просмотру этого дня, остался лежать на своем месте, и все, не сговариваясь, непроизвольно перешли к обсуждению результатов проведенного экзамена, забыв даже предупредить прочих чающих истязания, что оно откладывается на следующий вечер.

Обсуждали по порядку. Когда список дошел до места, где он был отчеркнут {19} на имени М. И. Бабановой, Мейерхольд сказал: “В Бабановой меня Смущает ее готовность. Она уже сейчас может занять видное место на любой сцене хоть в Малом театре (Малый театр в то время противопоставлялся им Художественному, в положительном смысле). Учить ее, пожалуй, нечему, да и вряд ли возможно. Поэтому я пока воздержусь, голосовать за ее прием”. Но лаборатория актерской техники была предназначена для спектакля, которым надо было отыграться за понесенную потерю театра и труппы РСФСР Первого. Говорившие потом… подчеркивали необходимость иметь в лаборатории не столько учеников, сколько актеров. Молодость кандидатки ручалась за то, что ее мастерство еще не сложилось, и задачей лаборатории являлась именно работа с людьми такой одаренности. Доводы, часть которых, к моей немалой гордости, принадлежала мне, привели к единогласию решения комиссии, и волнения, испытанные артисткой в этот вечер, не пропали даром. Она была настолько утомлена, что приняла приятное известие с полным равнодушием, спросив только, можно ли ей теперь уходить.

… Когда лаборатория, о которой было сказано выше, оказалась сформированной и пьеса для немедленной работы над нею была найдена, само собой сложилось такое прочное мнение во всех, кто соприкасался с этим делом, что распределение ролей прошло незаметно и ведущая женская партия оказалась в руках партнерши Зайчикова по экзамену, после некоторого колебания Мейерхольда, не принявшего тогда сколько-нибудь членораздельного речевого выражения. Он много работал над пьесой и над исполнителями. Всеми, за исключением Бабановой»[10].

Пьеса была «Великодушный рогоносец» бельгийского драматурга Фернана Кроммелинка. Рекомендателем и переводчиком ее был Аксенов.

{20} Глава II

У Мейерхольда. «Новая женщина» Муся Бабанова

«После закрытия Театра РСФСР Первого мы остались без театрального помещения и стали разрабатывать вопрос внесценной постановки. Эта работа сильно отразилась на характере спектакля, который мы тогда понемногу готовили, – вспомнит Мейерхольд в 1926 году. – … Мы хотели этим спектаклем заложить основание для нового вида театрального действия, не требующего ни иллюзионных декораций, ни сложного реквизита, обходящегося простейшими подручными предметами и переходящего из зрелища, разыгрываемого специалистами, в свободную игру трудящихся во время их отдыха»[11].

Все, происходившее снежной зимой 1922 года на Новинском бульваре, 32, менее всего походило на обычные репетиции обычного спектакля.

Сюжет пьесы был фарсовый: Брюно так влюблен и так ревнует ко всем свою жену Стеллу, что заставляет всех парней деревни пройти через ее постель, чтобы найти воображаемого любовника.

Мейерхольд отказался от того реального места действия, в которое вписал Кроммелинк абсурдную ситуацию пьесы. Из подробного описания старой мельницы были выделены функциональные элементы, необходимые по ходу диалога: лестница, лестничная площадка, два окна и две двери. Мейерхольд предложил водрузить их на два разновысоких станка. Аксенов кстати напомнил о конструктивных особенностях фахверковых построек, типичных для Центральной Европы; они представляют собой кустарный прообраз железобетона: деревянный каркас на раскосах, промежутки которого заполняются глиной. Глину, разумеется, вычли – взяли каркас. Мастер добавил к этому каркасу три колеса, ветряк, скат, по которому актеры могли бы съезжать на заднем месте, а двери предложил сделать вращающимися. Все это должно было быть легким, разборным, переносным: театральное здание и сцена представлялись всего лишь частным, но необязательным случаем для представления. Станок «Рогоносца» должен был стать чем-то вроде коврика старинных скоморохов, приспособленного к понятиям эпохи индустрии и спорта.

Решетчатое ажурное сооружение, выполненное под руководством Л. Поповой, напоминало не столько старую мельницу, сколько изготовившийся оторваться от земли неведомый летательный аппарат: мечта о полете бродила в крови поколения.

Плотник Театра РСФСР Первого Арсений Петров сколотил оба станка из подручных материалов. Ректор с несколькими студентами собственноручно {22} раскрасил три колеса, согласно идее Мейерхольда: красное – гримом, черное – голландской сажей, а белое оставил некрашеным – красок, как и всего прочего, было не достать. Диковинное сооружение заняло зал на Новинском бульваре, предоставив для упражнений свои площадки, проемы, лестницы, скаты.

О «святом искусстве» и «храме», о «переживании» и «перевоплощении» речи не было. Были «мастерские», «станки», «прозодежда»: все участники спектакля были одеты в одинаковые синие рабочие холстинковые комбинезоны – отдаленный прообраз современных джинсовых костюмов. Постановка, перевернувшая все представления о театре, обошлась в мизерную сумму 200 рублей.

Предназначенная лицедейству, как были ему предназначены легендарные ее предшественницы – Параша Жемчугова и Варвара Асенкова, Екатерина Семенова и Вера Комиссаржевская, – Бабанова пришла в театр, когда он клялся утилитарностью. Когда спектакль мыслился как черновая репетиция вольного массового действа, а актер – как наглядный пример, как прообраз здорового, тренированного человека будущего. И все-таки было во всей этой великой «левой» утопии нечто неистребимо связывавшее ее с отвергнутым искусством: игра. Бабанова, вышедшая из деловых будней Замоскворечья, отдалась ей безраздельно.

Трудно представить себе, что делала бы юная дебютантка, если бы Мастер, усадив своих учеников вокруг стола, вдался в психологические нюансы Стеллы: гротескно-скабрезная фантазия Кроммелинка была бесконечно далека от двадцатилетнего жизненного опыта Муси Бабановой. Зато класс биомеханики, почти незаметно перешедший в репетиции «Рогоносца», удовлетворял ее спортивные аппетиты и давал пищу честолюбию. Она никому не желала уступать первенства на занятиях, и рекордный прыжок через шесть стульев был предметом ее молчаливой гордости. Она была горда и упорна так же, как молчалива. Никому не призналась бы, как мало понимает то, что предстоит ей играть. Смысл роли Стеллы ускользал от нее, был смутен. Цветистый символический стиль Кроммелинка, усиленный Аксеновым, так же мало прояснял его, как и блистательная акробатика мизансцен Мейерхольда.

Зато на Новинском, куда собирались к ночи все участники Театра РСФСР Первого, занятые и не занятые в «Рогоносце», разыгрывалось нечто большее, чем история ревнивца Брюно и его молодой жены: разыгрывалась вечная и пленительная игра Театра. Этот странный исторический перекресток искомой утилитарности, деловитого изготовления чертежа будущего человека и старинной, бескорыстной театральной игры можно считать истинным местом и временем рождения актрисы Бабановой. Стигматы своего странного рождения будет она нести всю жизнь.

Самое прозаическое недоедание, пешие путешествия по московским сугробам, редко-редко сокращаемые каким-нибудь заблудившимся трамваем, жуть ночных пустынных улиц и страх перед случайным прохожим (как всякий город во мгле, без коммуникаций, Москва была полна фантастических рассказов о грабителях) – все это не шло для Муси Бабановой в сравнение с восторгом и сладким ужасом, который она испытывала на репетициях Мейерхольда.

Партнер ее, Игорь Ильинский, был блестящ, эмоционален, капризен и смел. Он не боялся отчаиваться, даже плакать на репетициях, но не боялся и вступать в пререкания с Мастером. Он умел следовать режиссерскому показу, но {23} не был лишен артистического своеволия. Мейерхольд радовался его таланту, иногда уступал; вопреки позднейшей легенде, он легко принимал талантливые импровизации актеров. Он терпеливо, скрупулезно добивался почти цирковой слаженности игры пылкого Брюно и его медлительного бессловесного наперсника, писаря Эстрюго, которого играл Зайчиков. Сорок лет спустя Игорь Владимирович расскажет, как про себя он старался «заземлить» задания Мейерхольда, сделать их «психологически реальными»[12]. Его эксцентрика покоилась на фундаменте живой, реалистической фантазии, которая впоследствии сделает его одним из самых органичных актеров Малого театра.

Ни тогда, ни после Бабанова не обнаружила стремления реалистически расшифровать для себя блистательные показы Мастера.

Мейерхольду шел сорок девятый год, но был он, как никогда, одушевлен, темпераментен и виртуозно точен в своих режиссерских демонстрациях. Может быть, освобождение от каменной десницы императорской Александринской сцены тут сказалось («Маскарад» Мейерхольда, сыгранный премьерой в последнюю ночь русского самодержавия, стал ему великолепным и мрачным надгробием). Может быть, молодящая радость свободного эксперимента с талантливым юным народом «лаборатории». Может быть, наступающая великая любовь его к одной из учениц – Зинаиде Николаевне Райх. «Это все у вас не выходит потому, что вы близоруки, – весело говорил он Ильинскому. – Внимательно смотрите за мной и повторяйте. Тогда все выйдет»[13].

Муся Бабанова именно так и делала. Она внимательно смотрела, и в этом теперь был весь смысл ее жизни. Она увидела воочию и влюбилась навсегда в то чудо театра, которое являл ее глазам Мастер: чудо преображения жизни в игре. По свидетельствам современников, да и по собственным ее воспоминаниям, меньше всего внимания уделял Мейерхольд исполнительнице Стеллы. С нею он вроде бы и вовсе не работал. Но поскольку Стелле все же надлежало занимать центральное место в действии спектакля, находясь в непрерывных подвижных отношениях с прочими его участниками, остается предположить, что Мейерхольд и ей определил прихотливую линию перемещений на станке, {24} зафиксированную впоследствии в режиссерском экземпляре. Послушание и точность, с какими она выполняла любые задания, сделали процесс обучения почти незаметным для окружающих. Юная дебютантка старалась тихо, про себя, никого не посвящая в свои недоумения. «Она страдала молча и работала, как мышь, которой поручили вертеть молотилку», – напишет о ней Аксенов.

Из бесед с М. И. Бабановой

«Я недавно перечитала пьесу – какой ужас! Как я могла играть эту гадость!

К счастью, я ничего этого тогда не понимала.

И никто из нас, наверное, не понимал Мейерхольда – это был великий его эксперимент. Единственный, кто понял гротеск, был Ильинский – фарс Мейерхольд давал в гротескном исполнении, и Ильинский снимал все сало, которое есть в пьесе. Я иногда забывала играть и любовалась им, как зритель. С нами он был тогда высокомерен. Я была девчонка – худая, бледная, некрасивая, но цепкая. Вскакивала ему на плечи, а он раскачивался, чтобы меня сбросить. Не тут-то было!

Ленинградским друзьям Мейерхольда – Гвоздеву, Мокульскому – нравилось, что я женщину не играла. А честно говоря, я была актерски неопытная, просто дура, не понимала, что я делаю и для чего. Слушалась Мейерхольда, и все.

Трудная сцена, он загорается, вскакивает, и начинается представление. Все замирает, все забывают, где они, что они, все разевают рты и глотают это блаженство.

Я выходила на улицу и думала: “Господи, несчастные люди, едете на трамвае, идете в магазины – и не испытали блаженства, не видели великого искусства, – как мне вас жаль!” Я шла домой счастливая, потому что я видела гениальную игру. Я могу только сказать: я видела гениальную игру. То, что он ставил, – да, я понимала: ах, как лихо он это делает! Но ведь самая прелесть была, когда он сам играл!

Один только Ильинский в “Рогоносце” и в “Лесе” и приближался к Мейерхольду.

Больше на моей памяти никто к нему приблизиться не мог. В нем заложен был такой темперамент адский, и чем он старше становился, тем сильней. А может быть, он накопил столько опыта…»

Если случается с человеком, что, найдя свою судьбу, он принимает ее однажды и навсегда, то так случилось с Мусей Бабановой в дни «Великодушного рогоносца» в холодном зале на Новинском бульваре, 32. Все, что происходило потом в долгой и трудной жизни Марии Ивановны Бабановой – все странное и мало понятное окружающим, – было заложено в этой первой встрече ее с искусством, с самою собой, с Мастером. Ее жизненное предназначение – театр – открылось ей через Мейерхольда и накрепко с ним связалось.

О собственном своем месте в театре Бабанова тогда еще не помышляла. Она не успела вкусить ни отравы личного сценического успеха, ни радости перевоплощения. Повинуясь своей природе, она стремилась к игре, и эта высокая Игра явилась ей в образе Мейерхольда. Другие могут вспоминать его седеющим, горбоносым, сутуловатым, стремительным, живописно наряженным в шинель и обмотки, изнутри озаренным – отдельные черты облика. Для Бабановой он остался Мейерхольдом, – этим сказано все. Трезво, подчас иронично зоркая, даже злопамятная к мелочам жизни, на Мейерхольда она это {25} не распространяет, не помнит даже, как и когда увидела его в первый раз. Просто он ударил в ее жизнь, как молния, и озарил смысл существования. Это было важнее, чем тяжелая клетка с птицей, которой Мейерхольд нагрузил Стеллу, чем общая неясность роли, которой она ужасалась наедине с собой. Зато на репетициях она была вся внимание и с первой подачи брала любое указание Мастера, как на спортплощадке.

Из бесед с М. И. Бабановой

«Я привыкла выполнять все, чего требовал Мейерхольд. Я никогда не задумывалась: больно – больно, опасно – опасно. Вот, видите, косточка на ноге торчит. Потом расскажу, как я ее вывихнула. Но он был для меня безоговорочным авторитетом: прыгать – прыгала, съезжать – съезжала. Этого от него не отнимешь, да и от меня тоже».

Ни Мейерхольд, одушевленный постановкой блестящего дуэта Ильинского и Зайчикова, ни послушная Стелла не думали о том, что на этих репетициях готовится не только манифест «левого» театра, но и чудо «новой актрисы» – Бабановой. Ею никто особенно не восхищался, но никто за нее и не волновался. Для волнений и радостей было много других поводов.

Ближе к премьере большинство участников спектакля вообще перестали уходить домой: под утро станок превращался в импровизированные нары. Только Муся Бабанова продолжала регулярно совершать длинный и небезопасный путь в Замоскворечье. Левизна левизной, а спать надо в собственной постели, возможно, думала благонравная исполнительница Стеллы, оскользаясь в обтаянных сугробах: в Москве пахло уже весной.

Из бесед с М. И. Бабановой

«Знаете, чему меня научили дома? Двум вещам: я всегда спала только в собственной постели (кроме гастролей, конечно) и никогда не была должна ни одного рубля. Другим давала – пожалуйста, – но не занимала».

Этот страстный консерватизм навсегда сохранит Мария Ивановна Бабанова, и он убережет ее от всех искушений милой актерскому сердцу богемы гораздо надежнее, чем изобретенная тогда научная организация труда – НОТ.

… Тут-то, к концу работы над «Рогоносцем», сказал свое слово «великий немой» здания «б. Зон» – электрический счетчик, недаром упомянутый летописцем театра Аксеновым: «Первым вспомнил о нем МОГЭС и прочел его злокозненные показания, легшие в основу страшнейшего счета и ультиматума об уплате соответствующей контрибуции. Театру Актера приходилось оплачивать всю энергию, зарегистрированную счетчиком со дня Февральской революции и, как выяснилось потом, накаливавшую лампы и печи не только разнообразнейших театров, квартировавших в помянутом помещении, но почти и целого квартала. Нужны были деньги, нужны были сборы…»[14].

Так случилось, что Мейерхольд снова получил в свое распоряжение сцену ветшавшего и разрушавшегося здания на Большой Садовой, 20, где в три репетиции, в буквальном смысле вывернув наизнанку хлам старых декораций, поставил «Нору» Ибсена. Скандальный этот спектакль был зарницей перед явлением «Рогоносца».

От Новинского, 32, до Большой Садовой, 20, было не так уж далеко, но по тем малоавтомобильным временам не так уж и близко. Можно представить себе, как глазели москвичи на диковинное сооружение, двигавшееся по Садовому {26} кольцу, вернее всего, лошадиной тягой! Предназначенное для вольного воздуха, со своими колесами, решетчатыми крыльями, стремительными диагоналями раскосов, оно было водружено на захламленной сцене бывшего шантана, познавшего превратности судьбы. Последняя ночь перед премьерой ушла на окончательную расчистку авгиевых конюшен: в сценические люки летели холщовые стены павильонов, раскрашенные падуги, кулисы, мебель – блеск и нищета старого театра. Когда она была сброшена «с корабля современности», открылся кирпичный брандмауэр, какие-то трубы – то ли отопления, то ли канализации – непрезентабельная изнанка сцены. Ильинский плакал и требовал, чтобы ее прикрыли хотя бы старыми юбками Поповой: ему надо было откуда-то выбегать. Бабанова, как всегда, не требовала ничего. Впрочем, прозодежду ей разрешили разнообразить тонкими шелковыми чулками под высокие башмаки: ведь Брюно любил демонстрировать односельчанам скрытые прелести своей жены. Ильинский получил пушистые красные помпоны, которые так шли к его детскому лицу деревенского поэта, одержимого фантомами своей удивительной ревности.

Двадцать пятого апреля театр открыл двери зала, нацеленного прямо на отверстую сцену без занавеса, рампы и кулис: такого театральная Москва, не обиженная экспериментами, еще не видывала. В восемь часов военные прожекторы, заменившие рампу, ударили в игровую площадку, на нее взлетела Бабанова, и москвичи впервые услышали ее голос – «высокое сопрано», как обозначил его Мейерхольд. В восемь часов две минуты тридцать секунд, уронив в ладони золотую голову, Стелла повисла на руках у Кормилицы, горестно причитая об отлучившемся ненадолго Брюно. В восемь часов двенадцать минут откуда-то из недр театра, от актерских уборных, донесся призывный вопль влюбленного мужа: «Ого‑го‑го‑го, Стеллум!» – и Игорь Ильинский, легко преодолевая голосом и бегом оголенное пространство сцены, взбежал по лесенке к умозрительному окну, где тосковала верная Стелла. Мгновенный дуэт поцелуев, бессмысленного лепета любви, нежного касания щек, вензелей, чертимых в воздухе пальцами, – вся эта наивная азбука страсти, выраженная с театральной отчетливостью, переходила в игру шутливых погонь и беготни по лестницам и скатам станка, пока Брюно, подхватив на плечи Стеллу, не пускался по кругу, а заботливая кормилица мчалась за ними, на ходу норовя почистить щеткой штаны своего обожаемого питомца…