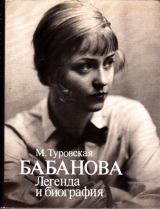

Текст книги " Бабанова. Легенда и биография"

Автор книги: Майя Туровская

Жанры:

Биографии и мемуары

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 20 (всего у книги 25 страниц)

А как легко становилось мнимому Азарову, когда приходилось отвечать на прямой вопрос Кутузова, не женщина ли корнет, – бабановская правдивость рвалась ему навстречу. В ситуации комической и плачевной актриса не боялась звенящей ноты в голосе, когда ее Шура отстаивала свое право защищать родину наравне с мужчинами, – это была частичка бабановской темы и частичка темы военной.

Изящный спектакль театр привезет из эвакуации, «Питомцы славы» будут идти на неудобной старой сцене на углу Собиновского переулка, пленяя голодную военную Москву так же, как прежде Ташкент.

И все-таки в этой очередной удаче «театра Бабановой» станет очевидна одна его закономерность: театр актрисы, выросшей под властной рукой Мейерхольда, требовал сильного режиссера. Нужды нет, совпадал ли ее личный актерский замысел с его, режиссерским, до конца. Бывало так, что роль складывалась в обоюдном споре. Но сам уровень спора определял масштаб характера – так было и в «Тане» и в «Бесприданнице». Майоров не был ни достаточно сильным помощником, ни оппонентом. Бабанова была в спектакле предоставлена самой себе. Вровень ей был только Абдулов. Это станет особенно очевидно, когда Алексей Дмитриевич Попов привезет из Свердловска свою постановку «Давным-давно»[237] в Театре Красной Армии, которым он руководил после ухода из Театра Революции и где удачей окажется не одна роль, а весь спектакль.

В Ташкенте Бабанова продолжала играть прежние свои роли – графиню Диану и Таню. Ее многочисленные заявления о включении во фронтовую бригаду пресекались в корне: кому-то надо было нести репертуар.

Военный быт местных жителей, потесненных массой приезжих, и самих этих приезжих, вырванных из привычного уклада, был нелегок – может быть, у Марии Ивановны был чуть легче, чем у других. Ее и Кнорре поселили сначала в гостинице, потом в доме правительства; сначала в общую квартиру, потом владелец квартиры, старый и странный человек, заболел и умер. Была другая важная привилегия: сверх литерного пайка каждую неделю давали по два мешка сахарной свеклы. Это была роскошь по тем временам: сахарную свеклу варили, жарили, делали из нее биточки, и Мария Ивановна имела возможность даже подкармливать особо нуждающихся. Так очутился на ее иждивении племянник ее бывшего мужа, Давида Липмана, который попал в Ташкент вместе с бывшим актером ТИМа Виктором Ароновичем Капланом.

Из рассказа В. А. Каплана

«Племянника моего друга Додика пришлось мне почти усыновить по несчастью: родители его были репрессированы. В ноябре 1941 года мы с ним очутились в Ташкенте. Положение наше было в самом прямом смысле бедственным, {269} и однажды, увидев на улице афишу с именем Марии Ивановны, я решился обратиться к ней за помощью. Она сразу приняла очень большое участие в мальчике, одела его, как тогда одеть было трудно. Мне казалось, что, несмотря на свою огромную нагрузку и сложности жизни, она с удовольствием приняла на себя еще одну лишнюю заботу – о мальчике, мать которого знала. При своем не слишком легком характере Мария Ивановна была очень сердобольна, и всегда, когда она могла помочь, она делала это, не задумываясь. Нас она буквально спасла. Она и кормила нас – поневоле мы много времени проводили у нее, хотя я и старался этим не злоупотреблять. Я видел, что она нервничает – в это время с Федором Федоровичем уже была какая-то трещина. Мне не хотелось быть невольным свидетелем семейного разлада».

Ситуация, пережитая на сцене в любимой роли Тани, роковым образом возвращалась в собственную жизнь Марии Ивановны. Если был человек, которого она любила женской любовью, то это был Федор Федорович Кнорре. Но если в жизни своей каждый не раз оказывается перед внутренним выбором, то Мария Ивановна знала, что она-то уже измениться не может и всегда выберет театр, профессию, свою внутреннюю самостоятельность, даже если это будет в ущерб женскому счастью. Ей предстояло на собственном – не легком вовсе – опыте показать, что значили ее слова: женщины, не бойтесь быть одинокими; вы теряете преходящее, находите вечное.

Впрочем, до фактического одиночества в Петровском переулке еще очень и очень было далеко. Пока только первые ласточки летали да шла своим чередом «эвакуированная» жизнь.

Представить себе сейчас, какова она была в действительности, эта жизнь, непросто даже тем, кто сам ее пережил, а объяснить и вовсе трудно. Особенно то значение, которое имело в этой жизни искусство. Именно в эту военную годину заново были опоэтизированы предвоенные годы – уже по одному тому, что были они мирные.

{270} Как бывает в годину общих народных бедствий, физические, бытовые, ежеминутные трудности преодолевались духовным подъемом. Еще не вовсе забытые и вновь вернувшиеся продуктовые карточки, очереди, скудные запасы одежды и в особенности обуви, которые нечем пополнить, скученность, перед которой обычный коммунальный быт выглядел роскошью, а главное, оторванность от дома – все это не то чтобы не замечалось, но ощущалось временным, рождало энергию стремления к мирной жизни, которая, казалось, после войны будет особенно прекрасной. Если у человека есть шестое чувство, то в военном быту им стало чувство страстного ожидания. Ожидания писем, ожидания сводок, ожидания возвращения домой и общего ожидания победы. Оно рождало ту особую «соборность», которая своим местом сделала концертные залы и театры. Никогда при нас театр не имел такого всенародного смысла и всенародной любви, как в это время. Недоедающие и плохо одетые, усталые и озабоченные, по вечерам люди тем более устремлялись в филармонию или в театр пережить потрясение, получить развлечение и просто приобщиться к чему-то общему, одинаково всем дорогому.

Города, которые до того были вовсе не театральными, оказывались вдруг не только временным пристанищем театров, но насквозь пораженными театральной лихорадкой. Люди, которые, быть может, никогда бы в театр и не собрались, ходили на спектакли по нескольку раз. В военных госпиталях, на неприспособленных сценах клубов – везде шли, нужны были, требовались концерты и спектакли.

Так было и в Ташкенте, и, наверное, никогда Мария Ивановна не играла «Таню» так, как в это время, когда арбатские переулки и Сокольники в снегу казались далекими и несбыточными. О громадном воздействии этих спектаклей я услышала от писателя Эдуарда Григорьевича Бабаева маленькую новеллу.

Рассказ Э. Г. Бабаева

«В Ташкент я переехал с отцом за несколько лет до войны. Город был не театральный и не литературный – интеллигенция Ташкента искусству предпочитала природу. Было принято выезжать на пикники, загородные прогулки. Как вдруг началась война. Как будто удар Перуна – в город начали съезжаться со всех сторон литераторы, театры, люди искусства. Приехал Чуковский, Анна Ахматова. Приехал Театр имени Ленинского комсомола с Берсеневым, Гиацинтовой и Бирман и Театр Революции с Бабановой – он разместился в Доме офицера. Был еще Еврейский театр с Михоэлсом и Зускиным.

Нас было несколько мальчиков, которые писали. Корней Иванович Чуковский узнал об этом, попросил собрать наши тетрадки и показать ему. Собрали. Он прочитал и сказал: “Прежде всего надо накормить этих ребят”. Так мы познакомились с ним.

К Ахматовой я просто подошел как-то на улице, заговорил с ней и с тех пор стал ходить к ней пить чай.

Но для меня светом всего была Мария Ивановна Бабанова. Смешно и странно: к Ахматовой я не побоялся подойти, не стеснялся ходить к ней в гости; о том, чтобы подойти к Марии Ивановне, мне даже не мечталось. Она была недоступная, звезда, богиня.

Я перевелся в школу для детей офицеров – она ничем не отличалась от прочих, кроме одного: находилась на территории Дома офицера, где играл {271} Театр Революции. До сих пор помню этот зал бывшего офицерского собрания: по углам какие-то геральдические украшения, а в них окошечки, куда вставлены были портреты Буденного и Ворошилова.

Особенно любили все, конечно, “Таню”. Замечу одну странность: психологически было главным, чтобы на сцене все оставалось, как было. Хотели смотреть старые спектакли. Не хотели пьес, написанных “сейчас”. Помню эксперимент Театра Революции с пьесой, кажется, Погодина, “Московские ночи” – спектакль просто не приняли, он сошел. Зато, когда видели “все, как было”, люди радовались, плакали – мне кажется, эта внутренняя потребность в неизменности была связана как-то с верой в победу. Если на сцене идет “Таня”, значит, все вернется. Мне кажется, и актеры играли с этим чувством.

Сейчас я пишу один рассказ – о лейтенанте, который потерял на войне все и всех и случайно его занесло в госпиталь в Ташкент. И вот, выйдя из госпиталя, он сидит в театре и смотрит “Таню” с Бабановой, которую он видел в Москве. Герман говорит: “Снег идет”, и Таня отвечает: “Пусть идет”. И в этой Таниной интонации для него заключено так бесконечно много, что он не то чтобы плачет, но видит все сквозь сияние радуги в глазах. Так было для многих тогда. Глава эта называется “Я помню чудное мгновенье”.

И все-таки один раз я стоял рядом с Марией Ивановной. Дело было так. У нас в классе была девочка, в которую был влюблен комендант Дома офицера. Он дарил ей цветы с клумб, которые были под его охраной. Разумеется, так, чтобы никто не видел. Но однажды кто-то из класса сказал: “Давайте этот букет преподнесем Марии Ивановне Бабановой”. Так мы и сделали: поднесли ей на сцене прекрасный букет к ужасу коменданта, который сидел в ложе. Она была очень рада, обняла нас и кланялась вместе с нами.

Больше близко я ее не видел, хотя был влюблен самым настоящим образом. Самое удивительное, что никогда ни до, ни после я театром не увлекался, так что для меня Мария Ивановна не просто одна из любимых актрис, но Актриса – одна на всю жизнь».

Сохранились в архиве Марии Ивановны и письма с фронта, памятно помеченные штемпелем военной цензуры, и маленькие фотокарточки тех лет. Где-то они сейчас, эти бойцы с фотокарточек, – «те, кто считают Вас своей любимой артисткой»?

По большей части это письма от ребят, которые в своей короткой довоенной жизни не успели даже обзавестись любимой девушкой и пишут знаменитой артистке, потому что надо кому-то сообщить, что ты жив и исполняешь свой долг. Но фронтовая почта Марии Ивановны удивительно личностна: те, кто пишут ей, видели ее на сцене (с одним корреспондентом даже и переписка возникла еще до войны); радио, которое часто передавало неповторимый бабановский голос, поддерживает эту иллюзию знакомства, близости, особенно острую на войне.

«Сегодня днем в 4 часа Вы напомнили о себе с такой большой силой, что под сильным впечатлением я взял этот листок бумаги с тем, чтобы набросать свои, возможно, бессвязные мысли.

… У нас стоял пасмурный, дождливый день. В лесу шумели вековые сосны. Строчил пулемет, и играли гвардейские минометы. Слабый свет проникал через маленькое стеклышко в землянку. Больной, я лежал на соломе со скверным настроением и думал о многом. Чтобы рассеять всякие навязчивые, нелепые мысли, {272} я попросил товарища включить радиоприемник. И в эту самую минуту далекий голос из родной Москвы объявил, что будет передаваться постановка драмы Лермонтова “Маскарад”…

Я снова услышал Ваш голос, звучание которого мне так хорошо знакомо. Обрадованный, я старался не проронить ни одного Вашего слова. Мне отчетливо был слышен Ваш шепот и даже дыхание. И мне казалось, что, произнося “Евгений”, Вы как бы называли меня…

Евгений Люличев

29.X‑44 г.».

Мария Ивановна, оставлявшая без внимания столь многих своих обожателей, никогда не ленилась отвечать на эти простосердечные письма, прекрасные в своей возвышенности, реальности и вере в победу. Правда, не обходилось во фронтовой переписке и без комических курьезов, вполне в бабановском духе.

«Мария Ивановна, Вы пишете, что со времени своего злополучного “патрета” из “Тани” перестали от меня получать письма и что причиной этому послужил какой-то лягушачий рот, который меня испугал.

Ваше предположение является ошибочным. Могу Вас также “утешить”, что для меня не имеет значения величина рта и даже если возраст равен двум “Таням”, так как и я гораздо старше, чем “Женя”.

Для меня явился большим сожалением тот факт, что многие мои письма не дошли до Вас… В одном из писем была моя последняя фотокарточка».

На самом деле фотокарточка дошла и даже уцелела. Из‑под ушанки смотрит интеллигентное, тонкое лицо очень молодого человека, хотя и не мальчика уже. И надпись: «тов. Бабановой. На память от неизвестного фронтовика».

Такими были к 1944 году эти молодые лейтенанты, которые вскоре напишут стихи, позже – повести и составят то особое «военное» поколение, которое не растворится в других поколениях и в последующие десятилетия.

Что до Марии Ивановны, одна малоудачная фотография в газете и задержка фронтового письма способны были повергнуть ее в пучину горьких мыслей, проклятых вопросов, отчаяния и страхов. Равнодушная к своей житейской внешности, она всегда была сыщицки насторожена к своей театральной, сценической «эталонности».

По правде, возраст пока еще мог ее не беспокоить. Призрак лишних килограммов веса не мучает живущих даже на литерный паек людей. Голос сохранит она в первоначальной чистоте и высоте еще на десятилетия. Как всякая женщина, вынужденная пристально изучать свою внешность, Мария Ивановна хорошо знала первые признаки намечающихся деформаций: морщины на лбу, складки у рта, возможную грузность подбородка. У молодого, хотя и умудренного жизнью лейтенанта заботы знаменитой артистки о неудачном «патрете» ничего, кроме галантного и искреннего мужского удивления, вызвать не могли.

«Я часто мечтаю о том дне, когда увижу Вас, Вашу улыбку и смогу в первый раз крепко пожать руку, которая писала письма на фронт.

… Сегодня у нас стояла пасмурная погода, лил дождик. Целый день шел бой по очищению от противника косы Фриш Нерунг.

За обедом я вспомнил Вас и одну из праздничных доз выпил за Ваше здоровье».

Он уже привык описывать ей свое существование, а бои, перевалившие границу, давали надежду на возвращение.

Мария Ивановна к этому времени давно очутилась в Москве – в начале октября 1943 года театр возвратился из эвакуации.

{273} Федор Федорович Кнорре приехал в Москву на целых восемь месяцев раньше. Еще в феврале он заходил к Орлову. В сорок первом Дмитрий Николаевич поступил в единственный московский театр, составившийся тогда стихийно из немногих оставшихся актеров под руководством способного и энергичного ученика Станиславского – Николая Михайловича Горчакова. Из пустующих театральных зданий им выделили сначала Филиал МХАТа в Петровском переулке, возле дома Марии Ивановны. Но с возвращением Художественного театра их перевели в помещение все того же Театра Революции.

До возвращения труппы Театра Революции было неясно, как поделят два коллектива старое здание. Сольются ли в один театр (в который уже раз предстояло труппе с кем-то сливаться!) и останется ли Горчаков главным режиссером. Перед самым возвращением театра кандидатура Горчакова была отодвинута в тень мощной фигурой Николая Павловича Охлопкова.

Когда-то в двадцатых годах талантливый Коля Охлопков служил у Мейерхольда вместе с Мусей Бабановой. Он играл Волопаса в «Великодушном рогоносце», а в «Бубусе» изображал генерала Берковца и танцевал с Теа – Бабановой. Фотография сохранила эту изысканно-смешную пару: высоченного, надменно держащего выправку генерала и развращенную девчонку, как бы поддразнивающую его в танце.

Впоследствии в кино Охлопков оказался душевным и тонким реалистическим актером – он прославился, играя рабочего Василия в фильмах «Ленин в Октябре» и «Ленин в 1918 году». В режиссуре он сохранил буйство фантазии и наследие мейерхольдовской театральности; вкус его никогда не был безупречен, но в любви к театральности он всегда был Мейерхольду вернее других. Театр, которым он руководил в тридцатые годы, был вопреки своему названию – Реалистический – театром яркой и смелой условности, озорства и режиссерского диктата.

Казалось, что после многих встреч с режиссерами других школ Бабанову ожидает возвращение в лоно театральной традиции, из которой она вышла. Казалось, после многих «чужих» она получит наконец «своего» режиссера, знающего ее возможности и масштаб ее таланта. Она принадлежала к тем, кто поддерживал идею приглашения в театр Охлопкова.

Встреча двух трупп 14 октября 1943 года была настороженной. Бабанова, Глизер, Штраух расцеловались с Орловым. Охлопков произнес двухчасовую «тронную» речь, в которой воздал должное первой артистке театра, так же как другим «старикам».

Москва встретила театр салютами по случаю освобождения городов – иногда их бывало по два в день. За последние три месяца 1943 года прогремело тринадцать салютов. 6 ноября был освобожден Киев. Москвичи любили это разноцветное вечернее освещение неприбранных и темных улиц. Салютов ждали.

Кое‑где были развалины. На улицах снова, как в начале тридцатых, появились лошади. Памятники были укутаны или вовсе убраны с пьедесталов. Квартиры отапливались «буржуйками»: самодельные жестяные трубы выводились в форточки. И все-таки это была Москва!

Жизнь, перевалившая за середину, казалось, начинается почти сызнова…

{274} Глава VII

У Охлопкова

Театр имени Маяковского

Все кончилось так скоро, что не успело и начаться.

Четырнадцатого октября собрались под родной крышей, починенной после бомбежек. Пятнадцатого старый знакомый Николай Федорович Погодин прочитал в театре свою пьесу «Лодочница». Увы, Сталинградская битва – еще недавняя, кровоточащая и уже легендарная – выглядела в пьесе как-то бумажно-бутафорски.

Для Охлопкова кроме естественного интереса к теме был тут свой особый режиссерский резон: действие происходило на водной переправе, и он уже видел, как героиня пьесы на своей лодочке скользит туда и сюда вдоль рампы по настоящей, живой, играющей бликами света, воде. Прием, некогда без особого проку использованный в постановке «Рычи, Китай!», опять казался смело и празднично театральным в эту пору повсеместных павильонов на сцене.

Для Марии Ивановны, игравшей Погодина в лучшие его времена, никаких соблазнов в пьесе не было. Она с содроганием услышала, что роль «лодочницы» прочат ей, и отказалась.

Охлопков обиделся. Он сделал щедрый жест, предложив Бабановой занять в его будущем монументальном театре подобающее место. Она осталась глуха к его щедрости.

Смысл этого вроде бы пустячного инцидента оказался со временем куда существеннее простого столкновения характеров, успевших сформироваться и отвердеть с мейерхольдовских времен. Из школы Мастера они вынесли разные уроки.

Но размолвка не мнилась пока слишком серьезной ни актрисе, ни режиссеру. Была Москва, был свой, привычный театр, была пьеса и новая роль, несмотря на отказ от «Лодочницы». Труппа, правда, была непривычно многолюдная после слияния двух театров, да и называться театр стал по-другому.

Из записной книжки Д. Н. Орлова

«Сегодня, 23 ноября, стало известно, что приказом ВКИ объединенному Театру Революции и Театру драмы под флагом Театра Революции с сегодняшнего дня присвоено название Московский театр драмы. Театр Революции утратил свое имя после 21 года с лишним…»[238].

По правде говоря, театр давно уже не соответствовал прежнему названию Новое никому ничего не говорило: имени предстояло обрести вкус, звук, цвет.

{276} Роль же, которую получила Мария Ивановна и которой ей предстояло дебютировать под новой вывеской Театра драмы, была хорошая, хотя о пьесе, пожалуй, этого не скажешь. Пьеса называлась «Сыновья трех рек» и принадлежала перу покойного уже к тому времени Виктора Гусева. Местом действия была вся Европа; среди действующих лиц – Волга, Сена, Эльба. Война, еще далекая от конца, но с ускорением катившаяся на Запад, должна была предстать как обобщенное символизированное действо в стихах. И так как новое почти всегда есть хорошо забытое старое, то земное полушарие, водруженное Охлопковым на тесной сцене, разве что специалистам могло напомнить о «Мистерии-буфф» Мейерхольда или о «сегментно-глобусной сцене» другого великого экспериментатора двадцатых годов – немца Эрвина Пискатора. Для новых поколений зрителей, просто и без усилия совмещавших в своей повседневности дневные заботы о хлебе насущном (не в переносном, а в буквальном смысле) и столь легко утрачиваемое в мирные времена чувство присутствия исторического целого, сознательное возвращение Охлопкова к некоторым приемам двадцатых казалось ошеломительно новым. Даже грубая бутафория не оскорбляла, а, скорее, радовала глаз какой-то веселой наглядностью своей театральности. Точно так же, как истинно театральна была выспренная словесность Гусева.

Среди громоздкой бутафории, пиротехники, толчеи аллегорических и житейских фигур, громкой музыки и патетических стихов Мария Ивановна репетировала небольшую, но изящную роль французской девушки Мари, состоящую из трех маленьких остросюжетных сцен: своего рода лирико-трагедийный скетч внутри спектакля.

Роль давалась до смешного легко. Мария Ивановна вложила в Мари изощренный опыт мейерхольдовских миниатюр и горький опыт жизни. Сквозь изящные штрихи сценического рисунка проступала грубая материя истории.

Неведомо почему, замоскворецкая родом Муся Бабанова легко схватывала национальную мелодию всякой роли и легко могла бы стать «звездой» «национальных» жанров – толика эстрадного заострения была свойством ее миниатюрной техники. Не повидав заграницы, она научилась ловить разноголосицу мира на серо-белом экране кинематографа, по радио, на {277} граммофонных пластинках. Она от природы была наделена особой музыкальностью всего существа – не только слуха или голоса, но музыкальностью тела и души.

«Был большой период в нашей жизни с Марией Ивановной, – вспоминает Ф. Ф. Кнорре, – когда мы увлекались пластинками. Помню, в комиссионном магазине я купил граммофон и туда же заходил часто выбирать пластинки – они лежали пачками. Долго мы жили на даче под этот граммофон – любили слушать Мориса Шевалье, оркестр Гудмана, Армстронга…».

Не только ее трагический китайчонок-бой или русский парижанин Гога, но и апашки, девицы берлинских кабаре или «звезды» американского джаз-банда удивляли отчетливой точностью национального акцента.

И эту актрису называли русской Джульеттой – Марией Ивановной Капулетт, французской Ларисой с портрета Ренуара и даже высказывали предположение, что она и вообще по своей «иностранности» Островского играть не может! Это она-то, лучшая Полинька русской сцены, замеченная самой Лешковской!

Странному этому противоречию объяснение, всего вернее, надо искать в той упорной неприязни, которую Мария Ивановна испытывала к открыто лирическим ролям.

Лишь спрятавшись за характерностью, как графиня Диана за пышным веером, она могла быть нежна, шаловлива, бешена, практична, лирична Национальная мелодия роли и была для нее самой желанной характерностью – будь то странно-высокий монотонный звук китайской песенки иль простоватый акающий говорок мещаночки Полиньки. «Иностранная» Бабанова была настоящей мастерицей русской речи – никто никогда не упрекнул фабричную девчонку Анку и колхозницу Машу в чем-нибудь национально или классово чуждом. Но предоставленная стихии чистого лиризма – в Джульетте, в Ларисе ли, – она перекладывала их на собственные, ни на кого не похожие ноты и сразу становилась иной и странной – «иностранной» по отношению к любой роли, чем проще всего и было ее укорить.

Из всех иностранных мелодий легче всего давалась ей французская. Слово «парижский» всегда имело для русского уха неизъяснимый шик, скрывало какую-то тайну – изящную и вместе чуть-чуть циничную. К будничному, повседневному Парижу военных лет это, быть может, имело не много отношения – да и кто же тогда мог представить его себе в Москве. Но был парижский стиль, почерпнутый из уроков великой французской литературы, звучания языка, из песенок Мориса Шевалье и Эдит Пиаф, из старой ленты «Под крыша ми Парижа», которая когда-то шла в маленьких кинотеатрах, из Эренбурга, из модных журналов, а паче всего из артистической интуиции. Бабанова воплотила этот стиль в совершенстве.

Ее Мари несла в себе наследие насмешливого мопассановского цинизма и каприза ростановской Роксаны, остроту линии Тулуз-Лотрека и очарование банальности уличной песенки. Пока еще беспечная, она играла в вечную любовную игру со своим скучноватым Анд ре (все тот же Лукьянов), побуждая его стать остроумным и страстным, нежным и красноречивым любовником и, увы, сохраняя превосходство ума, опыта жизни и просто личности. Мария Ивановна не столько играла текст Гусева, сколько играла с текстом – наивным, иногда даже глуповатым, – отдаляя его от себя на дистанцию усмешки, делая из него ловушки для Андре или приближая к груди и отогревая его голосом. Не лишил {279} ее автор и песенки, этого всегдашнего бабановского оружия, – и портрет парижской неидиллической идиллии был дорисован до конца. А потом на это слишком человеческое обрушивался грохот войны…

Однажды – уже перед премьерой – в театр зашел писатель Лев Кассиль и был так потрясен, что тут же, на репетиции, опустился перед Марией Ивановной на колени. Артистическое чудо, да еще застигнутое нечаянно, врасплох, всегда поражает воображение больше всего остального: его рукотворность наглядна и непостижима.

В сцене встречи Мари с солидным немецким дельцом Баумволем Бабанова удивительно передавала борьбу духа и тела, голода и гордости маленькой парижанки, которую соблазняют покровительством и бутербродом. Она была деликатно, стыдливо и гордо голодна: не набрасывалась, а прикусывала пышный, неправдоподобно белый бутерброд, протянутый ей Максимом Штраухом, который играл Баумволя. Что говорить, зрелище этого наглого, завернутого в блестящий целлофан бутерброда было не только для Мари, но и для самой Марии Ивановны диковинкой. Не говоря уж о зрителях, которые, сидя в темном зале, вместе с нею глотали слезы и слюнки. Еще не открылись коммерческие магазины; еще были продовольственные карточки, и хлеб составлял главную еду, которой всегда не хватало. Еще белый, пшеничный хлеб казался раритетом – вроде извозчиков, а за черным (400 граммов – иждивенческая карточка, 500 – служащая и студенческая, 800 – рабочая и «литерная») стояли очереди.

Однажды я потеряла семейные хлебные карточки. До сих пор отчетливо помню место, где я это обнаружила, и чувство паники, пригвоздившее меня к тротуару. Был летний день. Розовый угол дома на перекрестке Козихинского и Южинского сверкал на солнце, как кусок кремового торта. Переулки на Тверском бульваре еще были застроены одно– и двухэтажными штукатуренными особнячками и флигелями, которые красили внизу в желтый или розовый, наверху в белый цвет – все вместе вызывало в памяти довоенную кондитерскую витрину. Из булочной на противоположном углу несло упоительным ржаным запахом, и счастливцы деловито выносили коричневые буханки, каждая из которых на рынке стоила 200 рублей – четверть месячного жалованья.

Как мы обошлись, не помню, но хорошо помню день, когда мы с сестрой несколько лет спустя нашли в какой-то книжке несчастные эти карточки. Мы мстительно рвали клочки разноцветной бумаги, разграфленные на клеточки. Исторического чувства у нас тогда вовсе не было, и мы не задумывались над тем, что уничтожаем бесценную реликвию: этих продуктовых карточек нет, по-моему, даже в музеях; их съедали без остатка, а корешки меняли на новые.

Из записной книжки Д. Н. Орлова

«1/III‑1944. В доме хорошие знаки: единственная буханка белого на всю булочную досталась нашей Марусе… ей же посчастливилось достать как-то хорошие мясные консервы».

«9/III – Прогон двух актов предстоящей премьеры “Сыновья трех рек”… Спектакль с выдумкой, но грузный»[239].

Сам Дмитрий Николаевич, не желавший оставаться у Охлопкова, переходил в это время в труппу МХАТа. Пока он доигрывал по просьбе Охлопкова в Театре драмы: в пьесе Гусева кроме Волги, Эльбы и Сены был еще и Пролог, и это {280} требовало хорошего русского сказа; кроме Орлова, играть его было некому. Он нервничал, считал дни, ядовито отмечая разницу: Охлопков останавливал репетицию резко, свистком, во МХАТе – деликатно, колокольчиком. Если бы человеку дано было заглядывать вперед, Орлов не рвался бы во МХАТ. Да и Мария Ивановна поняла бы, что расставание с былыми соратниками означает нечто большее, чем смена состава в спектаклях.

… Но война еще не достигла прежних границ, и цветные зарева салютов в затемненном городе были флажками на карте времени нашей жизни. Дальше простиралось какое-то иное, неведомое время: без утренних и вечерних фронтовых сводок по радио, без похоронок, продуктовых карточек, глухих штор на окнах, без печек-буржуек, пропусков на железных дорогах, эвакуации и реэвакуаций, возможно, даже без мелких дрязг и любовных неудач, – сияющее, лишенное истории завтра, которое наступит после победы.

Тогда, казалось нам, студентам-гуманитариям, больше даже, чем пушистый белый хлеб, понадобится людям культура. Было немыслимо представить, что страсть к музыке, к театру, согревавшая нетопленые залы согласным человеческим дыханием, иссякнет в более сытые времена во всяческие «кризисы», даже просто в равнодушие. Ведь каждый человек изучает историю заново, на собственной шкуре. Уча по книгам историю театра, мы не догадывались, сколь эта потребность, почти физическая, сродни была той оргии театра, которую справляли ранние двадцатые на развалинах «мирного времени», взорванного войной и революцией. Мы жили, не оглядываясь, завороженно обернувшись вперед, в сияющее «после победы» и для него одного.

Как все, отдавши дань тяготам военного времени – сначала шестнадцатичасовым сменам на химическом заводе, потом ночной работе вперемешку с дневным сном на лекциях в университете в Свердловске, в эвакуации, – то есть всему, что казалось само собою разумеющимся, – в Москве я перешла с филологического факультета МГУ на дневное отделение ГИТИСа, но сохранила за собой обязанность сдавать в университете экстерном. Это имело прямое отношение к моему знакомству с «театром Охлопкова» (так стали называть в Москве новый Театр драмы).

Двадцать первого марта нас, студентов театрального института, пустили, как публику, на прогон «Сыновей трех рек». Он длился часов пять, если не больше. Что-то поднималось, опускалось, вертелось, застревало, стреляло – в зале пахло порохом. Придя домой, я написала высокопарную рецензию на спектакль – он гремел и сверкал, как салюты, которые раскатывались над Москвой вот уже пять дней подряд. Тетрадка эта затерялась, как многое другое, но тоненькая фигурка парижанки Мари в кокетливой шляпке, в черной широкой юбке с узкой талией и большими карманами осталась в памяти резким тулуз-лотрековским силуэтом.