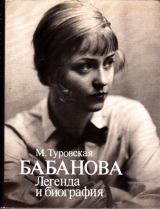

Текст книги " Бабанова. Легенда и биография"

Автор книги: Майя Туровская

Жанры:

Биографии и мемуары

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 22 (всего у книги 25 страниц)

Но неуютность была не только в разладившейся семейной жизни, которая еще долго будет тянуться в этом колеблющемся неблагополучии. И не только в расстроившихся отношениях с Охлопковым. Кризис – Мария Ивановна с присущей ей трезвостью сознавала это – был в ней самой. В ее собственных уникальных природных данных. То, что было ее силой, становилось ловушкой. Она не могла постареть и совершить переход в иное амплуа.

Не хотела – это естественно. Не только женщины, но и мужчины с трудом расстаются со своим юношеским обликом, актеры – с молодыми ролями. Но Бабанова не только не хотела, она еще и не могла. Она была прикована к высокому и чистому звуку своего голоса, присуждена к своему малому росту, прическе с челкой – к тому, что было земной оболочкой ее божественного дара. Это не была драма травести, которая привыкла к мальчишескому фальцету и с трудом возвращается в женское свое естество. Это именно была драма юности, становящейся проклятьем.

Прежние роли не подводили: углубленные опытом жизни, они становились весомее, существеннее, объемнее. Новые роли пугали: срыв, приключившийся в «Молодой гвардии», положил предел исчерпавшему себя амплуа.

{294} Актриса, заплатившая многими маленькими радостями существования за познание высших тайн мастерства, пренебрегшая веселым эпикурейством во имя искусства в себе (Станиславский говорил: любите искусство в себе, а не себя в искусстве), не где-нибудь, а в этом самом искусстве оказалась вдруг на положении падчерицы. Всегдашняя любимица публики, в полном расцвете своих духовных и физических сил, она оказалась в жесточайшем безрепертуарье.

В этом легче всего обвинить Охлопкова – и она винит Охлопкова. Это кажется ей случайным, временным, преодолимым – и она преодолевает это страстными поисками пьес и ролей. Увы, это станет ее несчастным уделом отныне и навсегда.

Но другого способа жить Бабанова не знала.

Она побывала уже активисткой, депутатом, спортсменкой, послушной дочерью, верной женой. Спортивного честолюбия у нее не оказалось. Общественной деятельности она отдала дань и теперь боялась ее и не любила. Родители один за другим умерли.

Верность ее, как у многих женщин ее поколения, была не покладиста, а деспотична. Революция создала новую породу жен – равных партнеров и соперниц своих мужей. Рьяные поборники женских прав, мужчины еще не догадывались, сколь это домашнее соперничество, а часто и превосходство отяготит институт брака. Арбузовскому Герману, стремившемуся от маленькой Тани к энергичной Шамановой, еще невдомек было, что его внук, выросший под опекой женского деспотизма, без лишних слов предпочтет какую-нибудь Таню – с дипломом или без диплома, но без амбиций на равное место в семье. Он будет восхищаться бабкой, дружить и ссориться с матерью, но жить предпочтет по-старому: с заботливой женой и хозяйкой. Но эта мудрость Марии Ивановне уже не пригодится, как не пригодится она и поколению женщин, выросших на войне, без мужского покровительства, привыкших обходиться собственными силами. Суровые обстоятельства жизни не дадут возобладать гедонизму в их человеческих стремлениях. Русская эмансипированная женщина очень скоро забудет о «сексуальной революции» в заботах революции социальной. «Свободная любовь», как и многое другое новое, ставшая предметом страстных дискуссий в первые пореволюционные годы, сама собою утонет в энтузиазме, трудностях быта, в запрещении абортов, в национальных традициях, в духовных амбициях, в войне.

… Со временем, когда удалось решить очень сложный тогда в Москве «квартирный вопрос», Мария Ивановна и Федор Федорович Кнорре расстались навсегда. На десятилетия они сохранят дружеские отношения по телефону, но не увидятся больше никогда. Ей остались театр, дача и собаки.

Дача и собаки – те немногие укрощенные, одомашненные символы, которые напоминают занятому городскому человеку о былом единении с природой. Многие говорят, что они «любят» природу. Мария Ивановна, как прежде Муся Бабанова, природу не «любила»; она просто чувствовала себя ее частью.

По мере того как играть ей приходилось все меньше, она старалась жить на даче все больше – выезжала весной, чтобы копаться в земле, сажать, ухаживать, выращивать. Участок по-прежнему был сырой, приходилось вести дренажные работы. Она была своим собственным садовником, чернорабочим, подрядчиком, приказчиком. Рядилась с землекопами, спорила с рабочими, расчищала участок от валежника. Она обожала ходить в штанах – брюки еще {295} не вошли в моду и женщины носили длинные шаровары. Дача была двухэтажная, бревенчатая, а из всех удобств Мария Ивановна довольствовалась печкой. Зато внутри было уютно. Бабанова всегда любила добротные красного дерева столы, диваны, комоды и хороший фарфор. Скромная во всем, к обстановке и сервировке Мария Ивановна всегда была придирчива.

Кроме театра для работы была еще одна отдушина – радио. Трудно представить себе сейчас, какую аудиторию имел радиотеатр. Телевизора тогда не было, а кино было кино и не более. В России – искони читающей и театральной – кино при всей его популярности никогда не равнялось театру. Радио же было в каждом доме, как теперь телевизор. Радиотеатр тех лет не был чем-то дилетантским. Постепенно на Телеграфе (там были студии) сложилась своя «труппа» – нигде, разумеется, не зафиксированная, добровольная, добросовестная, дружная. Над радиоспектаклями работали с таким же тщанием, как в театре.

Но театр безжалостно убывал.

Всю жизнь Мария Ивановна была рабочим человеком. Утром она спешила на репетицию, вечером на спектакль, а в промежутках – спорт, гимнастика, вокал, массаж. Она была профессионалом, знала, что инструмент – тело, голос, лицо – надо держать в порядке и в готовности. Даже если «названий», которые она играла, было немного, все равно текущий репертуар – особенно на гастролях – лежал на ее плечах. Сначала сборы делало «Доходное место»; потом «Человек с портфелем»; потом «Собака на сене», «Таня».

Теперь работы было меньше – после гастролей, по добровольному соглашению с театром, она могла лишний месяц жить на даче; ей даже платили зарплату, она ее заслужила. По утрам «дорога гигантов», как в шутку называла она привычный путь в театр, все реже слышала бодрый стук ее каблуков.

В театр и из театра Мария Ивановна по-прежнему ходила только пешком. Булыжные мостовые в центре города переодевались в асфальт. Менялись названия старых московских улиц и переулков. Иные переулки поднимались в ранге, становились улицами. Петровский переулок, где жила Бабанова, был переименован в улицу Москвина. Она выходила из дому, шла по улице Москвина, пересекала Пушкинскую (бывшую Большую Дмитровку), насквозь проходила улицу Немировича-Данченко (бывший Глинищевский), пересекала улицу Горького (бывшую Тверскую) и спускалась к театру улицей Станиславского (бывший Леонтьевский). Умирали корифеи русского театра, оставляя на углах бывших переулков дощечки со своими именами. Путь мейерхольдовской ученицы и первой актрисы «левого» театра по иронии судьбы лежал от одного деятеля Художественного театра к другому.

Едва ли Охлопков – бывший партнер Бабановой по ТИМу – специально старался ущемить ее интересы, как кажется ей. Скорее можно предположить, что он не очень представлял себе, как распорядиться тем богатством, которым были ее талант и имя. Как большинство режиссеров, он легче всего мог вообразить актрису в тех ролях, подобные которым она играла прежде.

Теперь играть их она не могла. Чем и как заменить старое амплуа, никто толком не знал. Ей дали небольшую роль в пьесе «Сампаны Голубой реки», на китайскую тему (наверное, Охлопков вспомнил боя). Она сыграла, как всегда изящно; как всегда, ее отметила пресса. Но спектакль был скорее Данью тогдашней советско-китайской дружбе, чем художественным интересам.

{296} Продолжение письма М. И. Бабановой автору

«… Так прошло очень много времени. Иногда мне давали весьма сомнительного достоинства роли в таких же сомнительных пьесах. Я все же их играла, так как буквально погибала от безработицы. Ни радости, ни успеха это не могло мне дать – и так я прожила около двух десятков лет.

У другого режиссера (Дудина) я получила роль Софьи в “Зыковых” Горького».

Можно считать, что Бабановой еще раз в жизни повезло.

Неожиданно, потому что после Ларисы Огудаловой никто о ней как об актрисе русского классического репертуара всерьез не думал. Тем более – о горьковской актрисе. Казалось, ее миниатюрная техника далека от густых масляных красок его палитры.

Как всегда, препятствием казалось и купечество Софьи Зыковой. Это лишний раз напоминает, сколь театральная легенда Марии Ивановны была наглухо отделена от ее частного существования. Виртуозный сценический стиль без остатка заслонил происхождение. Да что происхождение – многолетний домашний уклад. Целиком опертый на пафос «изучения жизни», театр как бы даже и не подозревал о том запасе вполне реальных детских впечатлений, который был у Бабановой. Выросшая в доме бабки, наблюдавшая богатых дядьев с их семьями, она, наверное, знала об этом куда больше всех прочих участников спектакля. Но и она с ее неизменным представлением о театре, как о высокой «игре», об этом будто бы и не знала.

Разумеется, меньше всех видела себя в роли Софьи Зыковой сама Бабанова. Она уже давно не хотела щебечущих молодых ролей, но выйти из-под привычной сени характерности «проказницы» в сильный и зрелый женский характер опасалась еще больше.

Позднее, на обсуждении уже готового спектакля в Институте мировой литературы специалистами-«горьковедами», Охлопков расскажет, по какой странной ассоциации увидел он в роли Софьи именно Бабанову.

Из выступления Н. П. Охлопкова

«Если говорить о Софье, – там говорится: “Какая у вас маленькая ручка”. Маленькая ручка может быть и у человека моего роста. Но дело не в этом, а в том, что эта женщина не может грести снег, не может ходить за грибами, заниматься сельским хозяйством, не может быть рабочим человеком с широкими ладонями. У нее маленькие, миниатюрные ручки. А характер какой огромный! И этот контраст просто обжег нас. Мы думали – что это за личность такая…

Казалось бы, что на такую женщину и внимания обращать не стоит, а оказывается, что на нее надо обратить внимание, у нее в душе гром, молнии, эти “да”, “нет”, сильно сказанные»[244].

Из бесед с М. И. Бабановой

«Нет, я играть Софью не хотела. Боялась незнакомого – незнакомого темпа (я привыкла к стремительности), незнакомой сферы. К тому же и Дудин тянул меня в сторону неинтересную – на купецкий театральный шаблон черные гладко зачесанные на прямой пробор волосы, связка ключей у пояса Я знала, что парик мне такой не годится, и какая из меня ключница? Еще он {298} говорил, что Софья Зыкова все время деньги считает. Я просто отчаялась, совсем не знала, что делать.

Потом как-то нечаянно я зацепилась за фразу Софьи, где она говорит, что искала хорошего человека. Это было уже что-то другое, человеческое. Стало очевидно, что и костюмы нужны другие – я добилась, хотя и с трудом – и парик. И я стала раскручивать роль в свою сторону. Мучилась ужасно…».

Кое‑что из этих метаний и поисков актрисы задним числом отразилось в том же обсуждении. Мнения были разные.

Из выступления Е. Б. Тагера

«Мне кажется, что Бабанова слишком увлеклась той идеей, тем представлением об интеллектуальной сдержанности, которая свойственна Софье, и, в сущности, только этот интеллектуализм и прекрасную сдержанность умной и сильной женщины и играет.

Но если спросить, в чем драма Софьи, то зритель, не знающий пьесы, не сможет ответить, потому что этой драмы здесь не чувствуется…»[245].

Из выступления Б. А. Бялика

«Я видел Бабанову два раза в этой роли… В первый раз она была не просто нервозной, а истерической… Это была не Софья Зыкова. И тут, может быть, сыграли роль не только мои замечания, но и сама она поняла, что играет что-то не то…

С самого начала было одно чудесное место у Марии Ивановны, когда она говорила Павле: “Чего мне хочется – нагрешить, набуянить”.

Так заговорила Софья Зыкова. У Горького сказано – сильный, хороший, чистый характер человека, что-то желающего сломать, взорвать что-то»[246].

Судить по этому академическому обсуждению о реальном впечатлении, которое произвела игра Бабановой, не стоит. Премьера была сыграна 20 октября 1951 года. Впечатление было единодушно, добротно, сильно. Не было на этот раз даже упреков в недостаточно «русском» исполнении. Может быть, где-то между последними репетициями и последующей жизнью спектакля проскочила та нечаянная искра, эмоциональная вспышка, которая собрала воедино недовыстроенную режиссером роль. Не умаляя всегдашнего настойчивого «сальерианства» Бабановой, эта случайность еще раз могла бы напомнить о моцартианском даре, который, помимо воли, жил в ней.

Из бесед с М. И. Бабановой

«Однажды играли “Зыковых”, для телевидения, кажется. Не помню, может быть, даже на студии.

Самойлов не рассчитал движения точно и так меня толкнул, что палец мне вывернул. Боль была такая резкая – а из роли выйти нельзя. От злости у меня вдруг явилась такая энергия, что весь спектакль я потащила за собой, и он пошел совсем по-другому…»

Роль Софьи была существенно новой, но, удивляясь, что виртуозная Бабанова играет Горького, мало кто задумывался, сколь хорошо ей известно то, что кажется таким чуждым ее искусству. Детство, о котором она никогда не любила вспоминать – может быть, не вспоминала и на репетициях, – давно уже {299} заготовило где-то на задворках подсознания строительные материалы для горьковской Софьи Зыковой.

Все, что было в натуре Марии Ивановны практичного, земного, делового, унаследованного, проснулось, чтобы выпрямить стан, вскинуть голову, сделать уверенной походку, властными – движения этой хозяйки большого дела. Может быть, этим нетерпеливым шагом с твердым пристуком каблуков ходила по дому ее бабка, за всем зорко надзирая, во все вникая, все решая. Марию Ивановну раздражало доморощенное представление режиссера о русском купечестве – об обязательной связке ключей на поясе, гладких волосах, точно смазанных лампадным маслом, старообразном наряде. Если бы он увидел хотя бы фотографию ее отца или семейные портреты, то, наверное, подивился бы вполне европеизированному облику Замоскворечья. Замечала ли это сама Мария Ивановна или нет, но тугие платья с буфами на плечах, высокая прическа, подправленная обычной ее челкой, не случайно напоминали о парадных семейных Фотографиях. Ее Софья одевалась к лицу и нарядно, наверное, выписывая туалеты от лучших портных.

Впрочем, если Бабанова и «не вписывалась» в первоначальный замысел режиссера, зато она вполне вписалась в нарядные декорации К. Ф. Юона, отвергнувшего затхлость и в свою очередь «европеизировавшего» быт Зыковых. {300} Недаром из кармана хорошо сшитого пиджака Антипы торчала газета, а в комнате стояло изящное бюро орехового дерева.

Может быть, от бабки, рано взвалившей на свои плечи дела полуразоренной семьи и довольно скоро поставившей их на твердую почву приращения капиталов, унаследовала Мария Ивановна и этот насмешливый, умный, проницательный взгляд; в манере обращения – покровительственную иронию с нотками раздражительности или, напротив, теплого участия. Даже рост ее не казался в «Зыковых» столь миниатюрен, а голос, чуть посаженный на более низкие ноты, – столь неправдоподобен, как обычно.

Быть может, в Софье она реализовала и другие – главные – воспоминания своего замоскворецкого детства. Может быть, от деда, разорившего семейство садоводческими фантазиями и загулами, унаследовала Мария Ивановна мечтательность, неведомые порывы души, заставлявшие ее вечерами хорониться по углам особняка в Офицерском и оберегать свое одиночество среди шумных и грубых кузенов и кузин.

Сквозь облик властной и умной хозяйки дела с той отчетливостью, которая всегда составляла бабановскую особенность, видно было и прошлое Софьи: ее мечтательная, хрупкая юность, отданная за деньги капризному старику мужу; горький душевный опыт, окруживший плотной оболочкой иронии, но не истребивший в Софье юную ее мечту и ожидание счастья. За женской самоуверенностью, за горечью опыта была та – не девическая даже, а девчоночья – нетронутость, та женская неразбуженность, которая всегда составляла слабость, но и силу женских характеров Бабановой – основу их непоколебимой, первоначальной стойкости. Она могла наивно поверить, потянуться к Хеверну, но ум ее, деловая сметка были беспощадны. Надеяться, искать – да, обмануться она не могла.

И все-таки разочарования, сколько бы их она ни испытала, не могли убить в ней это ожидание, способность верить и удивляться – вечную способность всех бабановских героев и героинь, их лучистость. Вот почему мечта о России, {301} вложенная Горьким в уста практичной Софьи, не казалась у Бабановой ни натяжкой, ни «идеологическим довеском».

Можно сказать, что Софья продолжала на новом возрастном уровне бабановскую тему «маленьких хозяек» своей большой судьбы.

Итак, ничего удивительного в том, что виртуозная Бабанова сыграла горьковскую Софью, не было. Обидно другое: роль, которая могла стать формулой возрастного перехода актрисы на амплуа «зрелых женщин» – зрелых по-бабановски, по-бабановски соединяющих опыт «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет» с первоначальной женской неопытностью, – не нашла продолжения. Уникальность бабановской женственности, нуждающейся для реализации в «своем» репертуаре, в своем театре, не могла проложить себе дорогу сквозь толщу стандартных представлений.

Не то чтобы Охлопков не оценил ее Софьи или этого не понимал, – он, как всегда, готов был пойти ей навстречу, но где-то на далекой периферии своего, охлопковского театра. Чужие спектакли даже на собственной сцене его не занимали.

Та отдаленная надежда, которая забрезжила перед актрисой, принеся ей очередную толику славы, не принесла главного: утоления артистического голода.

Из бесед с М. И. Бабановой

«“Зыковых” играли редко, ужасно редко, раз в месяц. Знаете, что значит играть пьесу раз в месяц? Спектакль увядал. Близился, правда, юбилей Горького – смотр спектаклей и все такое. Но перед самым юбилеем все костюмы “Зыковых” были проданы. Это было обычное коварство Охлопкова, чтобы спектакль не показывать комиссии…»

Быть может, и так, а может быть, говорило укоренившееся недоверие Бабановой.

Легенда, подтвержденная очередной удачей, продолжала сверкать и переливаться вокруг счастливого имени Бабановой. Блеск ее был заметен издалека. Нищету своей судьбы – артистической и личной – она из гордости старалась не обнаруживать, если и делила, то с немногими близкими. На блеск слеталась по-прежнему падкая на искусство и славу молодость. Не только мужчины, но и женщины влюблялись в Бабанову. Нины Заречные новой эпохи по-прежнему искали в ней свой идеал. Проходили годы, они становились старше, часто – несчастливее. Но имя Бабановой по-прежнему светило им своим обманчиво-счастливым блеском.

Из писем Ксении Л. 1943 г.

«Дорогая Мария Ивановна!

Не пугайтесь письма, оно последнее.

Вы, написав, сделали для меня много больше того, что я стою, я горячо благодарю Вас за уважение ко мне, сквозящее из каждой строчки, и удивительное внимание к моей злосчастной душевной жизни.

Вы одарили меня правдой, лучшим, что есть на свете…

Вы к каждому относитесь, как к равному, тогда как стоите неизмеримо выше всех людей.

{302} Встречаясь с людьми, Вы неизбежно тратите себя, и поэтому-то Вам приходится их избегать. Если бы не было у Вас этой самозащиты, люди, вероятно, уничтожили бы Вас, впитав, как драгоценную силу жизни. Вы отвечаете вниманием на проявление чувств даже не настоящих, а только будущих людей, создавая для них “улыбки” счастья там, где для Вас лучше было бы отмахнуться.

… Увидя Вас впервые на сцене, я сразу ощутила Вас не только как замечательную актрису, но как явление прекрасного на земле и потянулась к Вам. Вы сами рождаете это (и в этом Ваша сила), т. к. несете на сцену больше, чем одно искусство, Вы несете себя на сцену, себя, человека, свою сущность.

… Вы говорите о “микроскопической” личной жизни, куда не можете меня пустить, а я ведь туда и не прошусь, т. к. не знаю даже, где грань между жизнью и театром.

Я воспринимаю Вас гораздо глубже и шире…

… Не знаю, как Вам лучше объяснить. Вот аналогия: если театр – это моя религия, то Вы – божество этой религии.

… Искусством я могу заниматься только серьезно, поэтому хочу учиться по-настоящему, пока еще не совсем поздно. Мой муж не понял меня и не захотел помочь, но я сама нашла выход…

Пожелайте мне в Вашей теплой душе побольше сил на борьбу. Будьте благословенны, мое солнышко.

Ваша Ксения».

1947 г.

«Дорогая Мария Ивановна!

Прошло много лет с тех пор, как мы перестали общаться, вернее, как я ушла с Вашего горизонта…

Я думаю, что Вы остались все тою же, потому что Вы уже были человеком большой, глубоко доброй души, чуткой к людям, всяким, и большим и маленьким. А от меня не осталось ничего, все другое.

… Я в свое время далеко не полно понимала всю Вашу мудрость; внимание к своей персоне я принимала почти за должное, т. к. была избалована вниманием родных, а суровости окружающего еще не испытала; Вас обожала до безумия, до страсти за артистический талант, за внешнюю красоту, за Вашу славу и величие – словом, за разные вещи, которые теперь вовсе перестали для меня быть божественными.

… Я пережила кошмарные четыре года.

Когда я сейчас прочла Ваши слова: “Вижу Вас такой, какой всегда представляла, будьте, дорогая, всегда чистым, доверчивым существом, не думайте, что Вы будете глупо выглядеть в глазах циников с опустошенными сердцами: даже тогда, когда Вас обманут в чем-нибудь люди, и тогда знайте, что проиграет обманувший и гораздо больше, и не завидуйте ему”. Когда я это прочла сейчас, у меня по спине мурашки пробежали, это звучит пророчеством. Дальше написано: “Много часов я лежала и думала; думала о Вас, стараясь проникнуть в завесу закрытого от меня будущего. Вы особенная, и это принесет Вам много осложнений в жизни. Но разве Вы хотели бы стать другой, попроще?!”

Извините, дорогая Мария Ивановна, я даже не знаю, зачем я Вам пишу; просто в порыве теплых и благодарных чувств к человеку, который приласкал мою юность…

{303} А теперь я мать и больше ничего; веду свою роль с полным усердием, воодушевлением, вдохновением – словом, так, как я только и умею…

Примите от меня самый сердечный привет, самую горячую благодарность за все, за все доброе. Это все бесценные дары, которые я ценю больше, чем в тот период “телячьих восторгов”.

Ксения».

1953 г.

«Милая, милая, дорогая Мария Ивановна!

Прошли долгие десять лет с тех пор…

Многое переменилось и в жизни и в нас самих. Но, может быть, Вы вспомните девушку, которая несколько лет мучила Вас своей привязанностью и терзалась сама… Вы были к ней сначала терпеливы, ласковы… в тяжелые минуты подавали свою маленькую, но такую крепкую руку дружбы и помощи. Потом я истощила Ваше терпение и Вы здорово отшили меня.

Да, очень здорово и очень правильно… Я была одержима, безумна, не владела собой… Я очень сильно любила Вас в самом глубоком и возвышенном смысле этого слова…

… За десять лет я неузнаваемо изменилась… я потеряла здоровье, я инвалид в самом безнадежном смысле этого слова. Три раза я умирала, годами лежала в больницах, меня лечили и калечили, губили и спасали. За шесть лет своей болезни я познала совершенно новый для меня мир – мир человеческих болезней, физических страданий. Этот мир мрачен, но так же содержателен, как мир здоровых; в нем есть своя красота, даже своя поэзия, героизм и т. д. Лечиться – это значит тоже бороться: с болезнью, с людьми, с обстоятельствами. Я боролась отчаянно… Мне необходимо жить хотя бы даже больной, потому что у меня растет сын…

Я оказалась хорошей, но несколько суровой матерью. Я все боюсь испортить ребенка своим обожанием… Мой долг – сделать его всесторонне образованным человеком, а главное, научить трудиться, вырастить жизнеспособного, но не подлого человека. Это очень нелегко, и этому я отдаю всю жизнь и все силы.

Извините, милая, милая Мария Ивановна, что осмелилась Вам написать. Шлю Вам самый нежный привет.

Всегда помнящая Вас Ксения».

Вот и еще одна человеческая судьба прошла мимо жизни Марии Ивановны по касательной. Еще одна душа пронесла ее высокий свет сквозь свои беды. Еще одному существу помогла она, никогда не умевшая помочь самой себе.

Между тем своим чередом шел послужной список – присвоения званий и наград. Место Бабановой в истории советского театра было столь прочно, что не зависело уже от очередного выхода на сцену. В 1954 году праздновали тридцатилетний юбилей Театра драмы. Он был еще раз переименован и теперь назывался Театр имени Маяковского. По случаю юбилея Марии Ивановне было присвоено звание народной артистки СССР. Но перед ней уже Давно был изнуряющий путь «вверх по лестнице, ведущей вниз».

Снова менялось время. Близился знаменательный и для искусства XX съезд партии.

Впереди были новые театры, и первый из них «Современник», который начнется еще как студия пьесой не слишком задачливого бабановского ученика, {304} зато удачливого драматурга Виктора Розова – «Вечно живые». Быть может, автор, сам о том не задумываясь, пытался передать в мило-нелогичном и странно-честном характере своей Вероники – обманувшей, не дождавшейся жениха девочки-«белочки» – то очарование, которое он некогда испытывал, смотря из-за кулис в сотый раз игру Бабановой или утешая в пустом классе рыдающего «художественного руководителя» своего курса. Но играть в пьесе предстояло другим.

Там и сям появился в анонсах шекспировский «Гамлет». Тот самый «Гамлет», которого все и всегда собирались ставить, но время для которого пришло только теперь.

Можно написать целое исследование о неосуществленных «Гамлетах» нашей сцены – от замыслов Мейерхольда до репетиций Немировича-Данченко. Охлопков не составлял исключения – с идеей «Гамлета» он носился давно. Еще в 1948 году в очаровательно витиеватых письмах переводчика «Собаки на сене» Лозинского к Марии Ивановне «Гамлет» упоминается как давнишний проект, а в 1950‑м в «Кратком каталоге Лозинского арсенала», который он прислал ей в очередном письме, против «Гамлета» стоит: «Потерпел крушение в море Охлопкова».

Когда-то казалось, что принца Гамлета играть некому – теперь оказалось, что играть могут все. Время пришло, и «Гамлет» был поставлен. Не как шедевр мирового театра, а как самая нужная, современная пьеса. Он был поставлен в защиту отвергнутой рефлексии; в защиту «налета мысли бледной», предваряющей действие; в защиту до времени скрытой правды; в защиту человеческих связей – семейных, любовных, естественных; в защиту сомнения и даже отрицания; в защиту духа критики – и многого еще другого. «Гамлет» был исторически необходим, и Охлопков оказался тем удачником, который первым поставил его на московской сцене. Увы, на этом празднике театра Марию Ивановну ожидала одна из самых тяжелых артистических травм.

Что бы ни думала об этом сама актриса, есть что-то даже трогательное в том суеверном упорстве, с которым Охлопков хватался за имя Бабановой в {305} решающие, поворотные моменты своей режиссерской судьбы. Каждый раз, когда на карту ставилась репутация театра, он вспоминал о Бабановой. У него не было подходящего актера на роль Гамлета – пришлось назначить «социального героя» Самойлова; не было ни достаточно сильного Клавдия, ни Гертруды. Зато на роль Офелии он назначил Бабанову.

Мария Ивановна была в панике; тем более что королеву Гертруду Охлопков дал не слишком одаренной, но молодой, очень красивой Григорьевой. Он вдохновенно ваял образ грешной королевы из ее мраморных плеч, высокой шеи и прекрасного лица греческой статуи. Марии Ивановне было за пятьдесят, и, как бы хорошо она ни выглядела, выйти на сцену рядом с этой подлинной молодостью казалось немыслимо. Но это могло быть очевидно кому угодно, кроме Охлопкова.

Это странное, можно сказать, общечеловеческое свойство романтиков. Наши сверстники старятся вместе с нами, но в глубине души мы сохраняем их облик таким, каким он явился нам когда-то.

Режиссер, давно уже одержимый «Гамлетом», не хотел помнить совсем недавней травмы, которую он нанес Марии Ивановне в «Молодой гвардии». «Очами души» он опять видел золотоволосую Стеллу своей юности, которая легко взлетала по деревянным конструкциям «Рогоносца» и которую он – молодой, долговязый Волопас – торжествующе уносил на своем плече.

Но Мария Ивановна смотрела в зеркало не «очами души», а трезвым взглядом уже немолодой и вовсе не снисходительной к себе актрисы.

Из рассказа М. И. Бабановой

«Он всегда заставлял играть то, что я не хотела, трактовать так, как я бы не могла трактовать. То есть насилие над душой актерской такое, что я без ужаса не могу вспомнить.

Девять раз я приходила и просила освободить меня от Офелии, и плакала – ну ладно, я не трагическая актриса, ну пусть. Но нельзя в пятьдесят лет играть Офелию, нельзя…

Он сказал: “Ты мне сделай роль, а потом я отпущу тебя и пущу молодую девчонку”. Никаких “Мусь” и “Коль” у нас, конечно, не было обычно, но тут он на “ты”: ты мне только сделай ее, и я тебя отпущу.

Ну я и вышла, как идиотка, причем у меня еще было воспаление тройничного нерва, это дикая боль, я ходила завязанная до самой генеральной. Он не верил, думал, что я играю на этом. Кое‑как сыграла…»

Разумеется, никакого «кое-как» и в помине не было. Была, как всегда, жестокая работа, несмотря на воспаление тройничного нерва, отчаяние и ясное понимание нелепости происходящего. Мария Ивановна трудилась, как крепостная кружевница или вышивальщица, которая, накалывая пальцы и портя глаза, делает наряд для другой. Сохранилась переписка с Лозинским по поводу песенок Офелии на подлинную, старинную, дошекспировскую музыку народных баллад, приведенную в знаменитом английском издании «Furness». Все было, как всегда; Бабанова работала на совесть. То, как она сыграла – всего, кажется, три раза, – было замечательной победой над возрастом, над трудностями этой труднейшей роли, но несколько в стороне от остального спектакля. Задача, стоявшая перед Марией Ивановной, была настолько мучительна сама по себе, что поглощала ее усилия целиком, ее игра была чем-то вроде режиссерского показа Офелии – безупречного и немного дидактического.

{306} Такой – особенной и отчужденной – она прошла через спектакль, как через ярмарочную площадь, ни на секунду с ним не слившись и выпав из тогдашнего актуального и «концептуального» восприятия пьесы. Сцена безумия, когда она, подобно шекспировскому Пэку, летела, почти оторвавшись от земли, с голубым воздушным шарфом, играющим за плечами, а потом вдруг на мгновение тяжело, мучительно останавливалась и шарф оседал, как несработавший парашют, – вся эта тончайшая игра алогизмов – кружений и внезапных остановок ее тщетно пробивающейся к чему-то достоверному мысли – не могла быть по достоинству оценена нами в пору иных, гражданственных страстей, взбудораженных «Гамлетом». Эта сцена обнаружила в Бабановой еще и актрису для малоизвестного нам тогда новейшего западного репертуара, и я бы дорого дала, чтобы заново увидеть ее теперь.