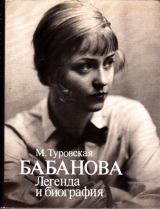

Текст книги " Бабанова. Легенда и биография"

Автор книги: Майя Туровская

Жанры:

Биографии и мемуары

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 19 (всего у книги 25 страниц)

Так из пепла поражения и провала восставала бабановская Лариса. Нестройно, как весь спектакль, но, как весь спектакль, необычно. Он оставлял где-то далеко в стороне привычные мотивы «цыганщины», «табора», игры страстей и денежного мотива гибели «бесприданницы», и в этом была почти пугающая новизна.

Спектакль, начавшийся радостно, в канун премьеры едва не умерший, на сцене обнаружил в сочетании своих недружных, рвущихся в разные стороны героев некоторый общий смысл, смутно пробрезживший в нем и обеспечивший этому «провалу» почетное место в истории русского театра. Смысл этот очевиден стал долгое время спустя, и вот отчего Лариса оказалась «преждевременной» ролью Бабановой, как преждевременен был весь этот спектакль с его явственно слышимым скрежетом и невольными диссонансами.

Вне всякой программы на первый план его вышла воспаленная драма самолюбия, притязаний и крушения «маленького человека» Карандышева. Герой {255} Островского очерчивался Мартинсоном с гоголевской остротой и надрывностью Достоевского. Он отбрасывал свою неспокойную, зазубренную тень в сторону белой и хрупкой Ларисы – Бабановой. По другую сторону ее вместо вальяжного и шалого русского барина возник романтический и холодный бретер Паратов в исполнении Астангова. Оба были заняты собой, как, впрочем, и все действующие лица этого красивого спектакля в поблекшей сине-золотой раме Дмитриевского портала.

Мысль Островского о всеобщем эгоизме и об одиночестве души среди веселого прожигания жизни приобретала в изящных мизансценах Завадского современную оголенность и резкую наглядность. Через четверть века это назовут «некоммуникабельностью». Распад человеческих связей станет болезнью века.

В полупровалившемся, не любимом актерами спектакле заметно игрались почти все роли. Пьяненький, траченный жизнью, а между тем не лишенный человеческой гордости Робинзон (Д. Орлов); энглизированный, спокойно-плотоядный Кнуров (О. Абдулов); кокетливая и деловитая хищница Огудалова (А. Богданова). Между ними, отстраненная от всех, завороженная своей мечтой, проходила Лариса – Бабанова, как будто была она не дочерью Огудаловой, не героиней драмы, на которой скрестились все вожделения, а {256} случайной гостьей из другого мира, вдруг очутившейся на перекрестке житейских бурь.

Это ощущение, что она «другая», «чужая», брезгливо сторонящаяся житейских интересов и страстей, – самое сильное, что осталось у меня от Ларисы.

Она ничего не ждала от окружающих и призрак своей любви несла не навстречу, а мимо – или, может быть, сквозь – демонического Паратова – Астангова, который в своей игрецкой страсти мог погубить ее, но не разбить мечту: ведь для нее он был вымыслом, идеалом, а не женихом или возможным мужем.

Для этой Ларисы дело вообще не шло о замужестве или приличном устройстве жизни.

В своем белом блестящем платье, с неуместной ренуаровской челкой – во всей своей прекрасной и необъяснимой нелепости – она не была ни русской, ни французской, но женственной. И эта чуждая быту и плотским страстям женственность, как никогда, была довлеющим себе напрасным и случайным даром. Она не была городской красавицей. Скорее – городской блаженной. Странной достопримечательностью, которую хотели получить, как редкость. Разыгрывали в орлянку не тело, а духовное превосходство Ларисы.

Вот почему и уходила она из жизни не в мятежном порыве отчаяния, а с полувздохом наконец наступившего покоя, почти что примирения с судьбой. Она уходила из спектакля так, как и пришла, – очарованным странником, все понявшим, все принявшим, всему подчинившимся и ничего не отдавшим житейским заботам и страстям. Ничего, кроме жизни.

Неуспех «Бесприданницы» Мария Ивановна переносила тяжело: иногда от нервности ей отказывал голос, и тогда она с трудом могла спеть даже романс, который с такой любовью и тщанием выбирала для Ларисы.

Не заладившись с самого начала, спектакль и дальше не сладился, не покатился по рельсам нарастающего успеха, как это было, положим, с «Собакой». Для участников оставался он таким же мучительным, хотя, играя вместе, они вроде бы и подобрели друг к другу.

Жена Абдулова, Елизавета Моисеевна, рассказала мне, как Осип Наумович «долго не мог приспособиться к роли, так как не находил контакта с Бабановой – а без любви к Ларисе Кнурова играть трудно. Примерно после десятого спектакля он пришел домой в восхищении от ее артистичности и мастерства. Он сказал: “Знаешь, я просто влюблен в нее, такая это актриса”. С тех пор и роль получила для него смысл».

Осип Наумович Абдулов был в Театре Революции человеком новым. Но даже и Орлов, который еще недавно патетически восклицал: «Как допустили ее?» – записал сочувственно: «Нервозность ее понятна (а мне ее состояние особенно понятно по работе в “Собаке”)»[232]. Может быть, продержись «Бесприданница» на сцене еще один-два сезона, она и состоялась бы вполне.

Но и неуспех «Бесприданницы» был не совсем обычный – уважительный, можно даже сказать, почтительный, в ореоле страстных критических полемик и внимания, какое не всегда выпадает даже на долю вполне благополучной премьеры. На спектакль приходили «знатные люди страны», как выразился Дмитрий Николаевич. Ходили много и из других театров – Москвин, Тарасова, Лемешев, – а это кое-что да значит: актеры по вечерам заняты в собственных спектаклях и не часто балуют друг друга вниманием. Приходили {257} слушать Бабанову и исполнительницы романсов – Тамара Церетели, Изабелла Юрьева.

И каждый раз, когда под звуки простенького вальса двигался занавес, открывая пейзаж провинциального городка с пузатыми карминовыми церковками, и Лариса под кружевным зонтиком долго, странно долго, как бы вовсе забывшись, смотрела в дальнюю даль, прежде чем произнести первые свои слова: «Я вчера за Волгу глядела», – в зале возникало предчувствие чего-то необычного, томительного, как звук лопнувшей струны. В роли Ларисы, сыгранной с «ушедшими нервами», на грани отчаяния, бабановская тема единственный раз обнажилась вдруг в своем почти бесформенном, «нерожденном» виде. И тогда в третьем «этюде о любви» оказалось, что любовь для нее не страсть, которую можно разделить с партнером, а несбыточность. Что в этой дисциплинированной, взнузданной волей душе жил порыв к вечно недостижимому идеалу – ограда ее женской неразбуженности.

Все эти мотивы были преждевременны на исходе прагматических и целеустремленных тридцатых. Роль, увы, не перешла рубеж войны, как иные бабановские роли, и осталась на ее пороге в своей полувопросительной новизне. Тридцать лет спустя «Бесприданница» Завадского стала бы сенсацией.

Мейерхольд, так страстно ревновавший бабановский успех, ничего не узнал ни о громком провале своей бывшей актрисы, ни о настоящем торжестве ее над собственным великолепным мастерством, – его уже не было на свете. Но Бабанова узнала об этом, как и все, пятнадцать лет спустя.

Три письма после «Бесприданницы»[233]

Письмо известного художника, нарисовавшего впоследствии портрет Бабановой

«Дорогой большой мастер сцены.

Вы доставили нам, я говорю также от имени моей жены, нам, высочайшее удовольствие, драгоценную радость от большого искусства. Что дорого мне в этом необычайном спектакле?

{258} Знаете, я хотел Вам, дорогая Мария Ивановна, написать большое письмо. Но я не Г. Флобер. Не умею я, грешный человек, писать, может быть, и думать – но чувствовать я умею, а потом, я знаю, у меня есть абсолютный слух к искусству.

Ни одного диссонанса.

Великая гармония.

Спасибо Вам и Завадскому.

Быть Вашим знакомым – это великая честь и радость. Со вчерашнего вечера я Ваш пламенный поклонник.

Что критика, с ума сошла?..

Теперь вот что: я припадаю к Вашим стопам и умоляю дать мне возможность в красках изобразить Ваш дорогой театральный образ…

Если Вы мне ответите письмом, я письму буду чрезвычайно обязан…

Целую край Вашей одежды. Вы настоящий ангел. Привет Вашему супругу.

Весь Ваш с моим искусством

А. Фонвизин».

Из письма образованной зрительницы

«Многоуважаемая Мария Ивановна!

… Не верьте фотографии, не верьте рецензиям. Я не могу не говорить с Вами о своем восторге перед спектаклем. Вы не видите и не слышите себя из зрительного зала – я хочу попытаться сказать Вам о глазах и о сердце зрителя.

Когда Вы взволнованы, самозабвенны, когда Вы живете подлинной жизнью образа – Вы преображаетесь, Вы светитесь, Вы окрыленная Лариса, Вы убитая Лариса, Вы мятущаяся, одинокая, нежная, верящая, страстная, чистая. Но что же Вам мешает оставаться на этой высоте? Вдруг весь трепет, вся взволнованность уходит и Вы, актриса в гриме и костюме, стараетесь изобразить Ларису. И все очарование рассеивается – Вы дурнеете, я вижу сделанность, нарочитость, несоответствие… Момент – и все опять трепещет, я не вижу грима, не вижу Вашего старания быть Ларисой, не вижу высоких каблуков, которые мешают Вашей свободе – Ларисиной свободе…

Не только преображаетесь Вы, но каждая складка Вашего платья, дрожание света и тени на Вашем лице и руках делают Вас трепетно-тонкой, Вы становитесь прозрачной – Вы драгоценный инструмент духа; не понимаешь и не знаешь, какой у Вас рот, нос, глаза, лоб, Вы больше чем красивы – Вы прекрасны! … Я видела Комиссаржевскую Веру Федоровну в роли Ларисы – это самое сильное и глубокое из театральных восторгов, но и она не уменьшает моего восхищения перед Вашим спектаклем…

З. Ширина».

Письмо необразованной зрительницы (с сохранением орфографии и пунктуации)

«Пешу я вам артиска Мария Ивановна Бабанова от колхозницы Клавдии Петровны Калинкиной. Вчерашней вечер я была в московском тиатри риволюцыи смотрела пиесу писателя Островсково бесприданица вы там играли Лариса Дмитриевна, ее дочь. Не можно высказат словами как мне {259} понравилос. пешу я вам темная женчина знаминитой артистки но я думою что вы нигордая и ни будите на ето абижаца. Такая артистка вы сумела приставитца такой харошанкой задушевной и нищисливой барашной так што вы и наможыте быть гордая каторая низахочить даже выслушат душу женьчыны хатя ета женчына ни извесная. Как я вам ни ровня и вы низахочити со мной разгавариват. Но тепер настала такая време што в тиятрах и мы можым вас увидит и надслождаца вашем приставлениим.

Как вспаменаю тую барушню Ларису Дмитриевну серцо жжымаитца что попалас она токому коварнаму соблазнителю. Как вы бедная там переживаити и бъетис как пташычка в клетки а слезы по щикам тикут. Кагда етот старый барин вам гаткий придлок делал и ваш девичий стыт хочит нарушыть личеко то у вас как у детя безвиннава ни с разу и втолк взила. И как мне жалка стало как падумала я што у мене тожа ест дочка и бувают на свети такии гаткий матири как ваша виртехвостка разряженная. И как иму терану нижалка на кальцо паказовать и ана фея влице пириминилас. И такую виселинкую и нежную барашню загубили и застрилили.

Остаюс печальная и благадарная К. П. Калинкина»

{260} Глава VI

Война. В эвакуации

В трех этюдах о любви, сыгранных в преддверии войны – в разных жанрах, с разной мерой удачи и успеха, – Мария Ивановна рассказала нечто о «новой женщине», чего ни до, ни после нее уже не рассказал никто. Речь идет не о ролях, да и не об актрисе – о женском типе, который она создала. Извечное стремление отдать себя умерялось и уравновешивалось в нем потребностью сохранить себя – особость своего душевного, человеческого мира.

Бабановская девочка-женщина могла быть самозабвенно, эгоистически счастлива и трезво несчастлива, и в том и в другом она была самостоятельна и правдива в чувстве до конца. В войну все это переломится в тему стойкости, даже грубее – выносливости ее милых шалуний. Маленьким, хрупким, вроде бы инфантильным героиням – Бабановой в драме, Улановой на балетной сцене – предстоит обнаружить это существенное общенародное свойство в самом эфемерном его облике. Ведь реальные жизненные испытания не дожидались того созревания и цветения, которые критика предуказывала бабановской Джульетте. Они, как топор, падали на самые неподготовленные души. Вот когда пригодилась бабановская верность себе.

Этюды о любви, сыгранные один за другим, обнаружили еще одно до поры скрытое обстоятельство. Театральная, как, впрочем, и всякая иная духовная преемственность далеко не всегда складывается по простейшей поступательной прямой. Пожалуй, даже чаще цепляется она за опыт дальних, а не ближних. Искусству, как и жизни, свойственно самоопределяться, отталкиваясь от непосредственных предшественников и возвращаясь за традицией вспять к «дедам». Новое предпочитает выступать в ореоле не старого, но старинного.

Преклоняясь перед громадностью личности Станиславского, Бабанова не становилась от этого актрисой «переживания» в духе МХАТа. Зато все отчетливее проступали в ней черты преемственности от актрис старого русского театра – с их секретами мастерства, отношениями с публикой, одновременно далекими и близкими, с их умением, не отказываясь от амплуа, играть все – от водевиля до трагедии, с их излюбленным, выверенным за сотни представлений репертуаром, с их интуитивным пониманием театра как вечно увлекательной «игры», на которую не хватит и всей жизни. Разумеется, Бабанова, прошедшая школу Мейерхольда и женской эмансипации, была «другая», «новая». Но была она и такая же: актерка, лицедейка, мастерица, чье виртуозное искусство было в то же время искусством для всех.

{262} В апреле 1941 года, перед самой войной, Бабанова за роль Тани получила Государственную премию. В театре на спектакле «Ромео и Джульетта» произошло скромное чествование.

В канун нового года в театр был назначен новый главный режиссер – С. Майоров и новый директор – В. Млечин. Дмитрий Николаевич Орлов записывал в своем дневнике: «Будем верить, что в 1941 г. мы выйдем из трудного положения и оправдаем, как сказал директор, свое название!»

22 июня 1941 года началась война.

Война застала театр на гастролях.

Гастроли открылись в середине мая, в Сочи, на берегу Черного моря. Была весна, все цвело, актеров встретили букетами, разместили (вместо дурной провинциальной гостиницы) в санатории имени Фрунзе, местное театральное помещение радовало глаз. Веселым, выбравшимся из Москвы людям старые распри казались под южным солнцем слишком уж унылыми. Спокойная посемейному жизнь в комфортабельном санатории располагала, скорее, к симпатии, примиряла недавних противников. Так легко было зайти друг к другу, распить бутылочку вина. «В гостях у Бабановой», – записывает Орлов 2 июня. «Сегодня мы в разгуле, – пишет он 5 июня, – Бабанова с Федором Федоровичем, Аннуська и я в погребке сначала, потом в ресторашке. С нами гитарист Николай Михайлович. Идет как будто сближение. Все лучше, нежели злобиться»[234]. Лето обещало быть дружеским, может быть, даже надежды на «выход из трудного положения» были не беспочвенны.

Восьмого июня театр выехал из Сочи в Минводы. Странным образом поездка – вполне курортная – прозвучала зловещим предвещанием совсем недалекого будущего. Актеров усадили в мягкий вагон, но прицепили его почему-то к товарному составу. Лето сорок первого выдалось особенно жаркое; товарный состав тащился шагом, останавливаясь у каждого столба, – так будут тащиться вскоре теплушки эшелонов, увозящих эвакуированных на восток.

Короткое путешествие из Сочи в Минводы растянулось на три душных, утомительных дня. Где-то в пути поезд и вовсе застрял. Актеры проклинали все на свете, поминая, как ездили в гражданскую войну. Если бы они знали тогда, что это последнее мирное их путешествие, что этот мягкий вагон и бесцельное стояние на полустанках они будут вскоре вспоминать как часы неомраченного, несбыточного счастья!

Кисловодск встретил их новыми неудобствами: номера в «Гранд-Отеле» оказались отвратительные, негде было помыться, измученные дорогой актеры побрели в санаторий КСУ. Курортников было еще мало, и их приветливо приняли, устроили на жительство. До начала войны оставалось одиннадцать дней.

Играли в тихих курортных городках, еще не наполнившихся летним шумом, – Кисловодске, Ессентуках, Пятигорске. Моря и пляжа здесь не было, зато были горы: невысокие, живописные, сулящие множество прекрасных маршрутов. «Вечером пошли – Бабанова, Кнорре и я – на Малое седло. Гуляли отлично. Запомнился Эльбрус – темный; потом табун молодых лошадей». Это Орлов записал 15 июня.

Истекали последние мирные дни. Они и вправду были мирные, как будто жизнь нарочно подарила их напоследок на самом пороге войны – легкие спектакли, красивые прогулки, примиренное настроение. Марии Ивановне Бабановой шел сорок первый год.

{263} Из записных книжек Д. Н. Орлова

«22 июня в 5.30 утра Гитлер объявил нам войну. Вот мы и втянуты, в войну. Перед спектаклем говорил зрителям секретарь Кисловодского горкома т. Зозуля, какая тишина, слышно каждому внутреннее биение сердца соседа.

Какие сосредоточенные лица. Держатся люди мужественно. Мы верим в нашу победу. Правда на нашей стороне. Играть трудно, но это нужно. Все мы как-то посерьезнели.

… “Собака”. Играть было трудно, но сознание того, что игрою можно отвлечь, повышает гражданскую ответственность.

26. VI. Чтение пьесы Гладкова “Давным-давно”.

29. VI. Погрузились… и в Москву. Нас в купе 10 человек. В Москву приехали 3 июля 1941 днем, военная Москва…»[235]

Стояло лето, дни были длинные, но Москва уже примеривала суровый военный наряд: было введено затемнение. Низко над городом висели серебристые аэростаты воздушного заграждения. Москвичи крест-накрест заклеивали окна бумажными полосками, чтобы стекла не вылетели от бомбежек. По вечерам дежурили на крышах в отрядах ПВО.

В Москве жизнь Театра Революции не отличалась от быта других театров: военное обучение мужчин, занятия по ПВО для всех, подготовка фронтовых бригад, текущие спектакли, репетиции новых пьес.

Из всего предполагаемого репертуара к постановке были приняты лишь две историко-патриотические пьесы: «Ключи Берлина» и «Давным-давно», читанная на труппе еще во время гастролей. Это была героическая комедия в стихах из времен Отечественной войны 1812 года с главной ролью для Бабановой. Она должна была играть кавалерист-девицу Шуру Азарову. Пьеса была сочинена по мотивам биографии известной Надежды Дуровой.

В воспоминаниях Александр Гладков рассказывает, как предвоенной осенью, закончив комедию, он, по совету друзей, передал ее Бабановой, как тщетно и мучительно ждал ответа. Потом оказалось, что ей просто позабыли сообщить номер его телефона.

Пьеса, если и не была написана прямо для Бабановой, то была для нее, как по заказу. В контурах ее просвечивал водевиль с куплетами, переодеваниями и счастливой развязкой, но эту традиционную интригу овеивала и приподнимала до героической комедии не только романтика Отечественной войны. Затейливую форму наполняла и расширяла традиция старого русского театра – анекдоты его подмостков, прелестные и грустные легенды его прославленных актрис. Образ девушки-гусара был навеян не столько реальными мемуарами Надежды Дуровой, сколько изящным обликом русской травести Асенковой, безвременно отнятой у сцены могилой. Все это вело к Бабановой.

Из воспоминаний А. К. Гладкова

«Я принадлежу к поколению, вся театральная юность которого была окрашена влюбленностью в эту чудесную неувядаемую актрису. Мы видели ее по многу раз во всех ее ролях, мы знали наизусть ее интонации и наяву бредили переливами ее голоса-колокольчика и острыми ритмами ее пластики. Мы пропадали не только на спектаклях, где она играла свои прославленные роли, но и на тех, где она появлялась в одном-двух эпизодах… чтобы только увидеть ее лишний раз».

{264} Хотя пьеса понравилась Марии Ивановне с первого чтения и был уже сделан замечательным художником Вильямсом макет декорации, до премьеры оказалось гораздо дальше, чем кто-либо мог предположить. Война вмешивалась в театральные планы самым непредвиденным образом. Репетиции были прерваны, макет погиб. Впрочем, Мария Ивановна успела сыграть «малую премьеру» на радио. Речь шла об одной сцене – Шуры Азаровой с Кутузовым.

Из воспоминаний А. К. Гладкова

«Итак – август, первая половина. Летняя Москва полна цветов, мороженого всех сортов и книжных лотков с последними новинками, хотя большие витрины магазинов в новых домах на улице Горького уже закрыты мешками с песком…

Начались репетиции. Они происходили в Театре Революции. За неделю до этого осколки бомб пробили крышу Театра Революции где-то там, в сумраке, над колосниками…

Слушаю из темного зала удивительный голос Бабановой. Когда я писал пьесу, я туманно мечтал, что она, может быть, сыграет мою Шуру. И вот мечта сбылась, но совсем не так, как это мне представлялось…

Бабанова работает нервно, напряженно, неутомимо. Она не может усидеть на месте, хотя в радиопостановке мизансцены значения не имеют. Она вскакивает, ходит. Четко и дробно звучат ее каблучки по старым доскам сцены. По ее требованию ей принесли сапожки. Она их примеряет и чем-то недовольна. Она всегда такая на репетиции: требовательная, энергичная, подтянутая. Орлов [он играл Кутузова. – М. Т.] кажется ленивым и вялым, но мне говорят, что это его обычная манера…

В те времена радиопередачи не записывались на пленку, а шли прямо из студии…

Это было 8 августа. Передача началась в час 40 минут и закончилась ровно в 2 часа.

Когда передача закончилась, к микрофону подошел диктор Герцик с листом бумаги в руках. Это была только что полученная сводка Совинформбюро от 8 августа…

Вышли в переулок вместе с Бабановой и Майоровым. Идем к улице Герцена. Майоров поздравляет нас обоих с “премьерой”. Бабанова хмурится: что-то у нее получилось не так, как она хотела…»[236]

16 октября 1941 года театр погрузился в теплушки, чтобы ехать в эвакуацию. Для того, кто пережил войну, дата 16 октября говорит сама за себя. Это был, может быть, самый отчаянный день Москвы. Казалось, немцы могут вступить в столицу. Отправляли всех, кого можно было, уезжали все, кто мог.

Из беседы с Ф. Ф. Кнорре

«В этот день я был у Большакова – председателя Комитета по кинематографии. Было темно, бомбили. Я спросил, куда мы едем в эвакуацию. Он сказал: “Вы едете в командировку” – и выписал мне командировку в Алма-Ату. На вокзале было столпотворение. При нас уезжали дипломаты, грузили в поезд узлы. Кто-то из начальства предложил Марии Ивановне место в международном вагоне. “Одна – не могу, – сказала она, – я с театром”. Наконец пришла электричка. Нам помог Яша Трудлер – помреж и танцовщик из Камерного, они его почему-то не включили в список. Я сказал: {265} “Берите маму и садитесь с нами. Нам с вами оставаться нельзя. В случае чего, меня мобилизуют, как немца, а я на них работать не стану, а вас просто повесят”. Мы тронулись, еще не зная куда».

Орлов, который был болен, не дождался эшелона, уехал с Богдановой домой – так они и остались в Москве. Остальные двинулись в неизвестность. Первоначально предполагалось ехать на восток. Уже в пути – не без усилий Марии Ивановны, которая оказалась в этих обстоятельствах самым ценным «достоянием» театра, – было решено добираться в Среднюю Азию. Театр перебазировался в Ташкент.

В Ташкенте надо было начинать почти с нуля. Декорации застряли где-то еще по дороге из Минвод. Возобновлять спектакли приходилось подручными средствами. Но о невозможности, тем более о неудобствах речи не было. Не только декорации строили – оркестровые партитуры записывали по памяти. Ноты тоже пропали в пути.

11 января 1942 года театр начал играть в помещении Дома офицера. На открытии дали «Весну в Москве» – последнюю предвоенную премьеру, которая самим названием напоминала о доме, о недавней довоенной жизни. Стихотворная пьеса Виктора Гусева, только что казавшаяся пустячком, приобрела новый смысл и новое значение. Что же говорить о «Тане»!

Из «бабановских» спектаклей удалось восстановить «Таню» и каким-то чудом «Собаку на сене». Сложные конструкции «Ромео и Джульетты» погибли безвозвратно, и поставить заново на маленькой клубной сцене многофигурную композицию А. Д. Попова не представлялось возможным. О «Бесприданнице» Мария Ивановна не очень жалела (хотя и было о чем пожалеть).

Зато она снова репетировала – теперь уже для сцены – роль Шуры Азаровой. Пылкого поручика Ржевского играл ее всегдашний партнер Лукьянов, Кутузова – Абдулов. Художником спектакля был приглашен Александр Григорьевич Тышлер.

Из беседы с Ф. Я. Сыркиной

«Тышлер попросил меня достать ему в библиотеке рисунки военных костюмов – гусарских, драгунских, – это было мое знакомство с будущим мужем. Женские костюмы были легки: ампир, высокие талии. Но любой костюм был тогда задачей – делать-то не из чего.

Дошло дело до Бабановой. В начале пьесы, где Шура Азарова – девочка, ей нужно было сделать платье. Тканей не было, а нужно было создать стиль восемнадцатого века, ампир. Тышлер попросил меня на вискозе – зеленоватый тон был уже сделан – нарисовать красные розочки. Мучились очень, пока получилось то, что он хотел, – приходилось рисовать их маслом от руки, трафарет не годился. Но мы еще не знали, что нас ждет.

Мы пошли с этой тканью к Бабановой. Помню – солнечный день, и на улице под ее окном стоят два наших главпоста (они всегда ходили вместе) и зовут: “Мария Ивановна!” – прямо Бобчинский и Добчинский. Она глянула из своего бельэтажа – и это было совершенно в жанре сцены, непроизвольно и естественно, – она сразу же включилась в игру. Но что было, когда она увидела мою ткань! Она кричала, что это не годится – просвечивает, будет толстить, что все не то. Сколько мучились мы, Тышлер, портные, пока сделали для нее платье, в котором она была на сцене не более пятнадцати минут. Зато военный костюм был очень по ней, пригнан, сидел очаровательно.

{266} Интересно, как она смотрелась на костюмной репетиции. Сначала вышли все женщины, но они еще были в платьях, а она уже в образе – какая-то другая, удивительная какая-то. Это уже не была та капризная актриса, которая так меня злила. Она уже пробовала, ходила по сцене другим шагом. Это меня удивило. Обычно актеры просто подходят к рампе и показывают костюмы, а она не показывала, она была в образе.

Потом женщины сошли в зал и вышли мужчины. Они были не в лосинах, конечно, но в белых таких чулках, вместо лосин, И вдруг я слышу сзади Марию Ивановну: “Боже, какие уроды! Что же делать-то будем?” Они, правда, оказались все кривоногие, кроме Лукьянова. У него были стройные красивые ноги. Пришлось подправлять, делать им толщинки. И Мария Ивановна смотрела на все это как-то очень активно, с такой позиции, что ей с ними на сцену выходить. Ее реплики были непосредственные, но довольно острые, как будто их тут нет или примерка идет на манекенах».

Режиссер Майоров предоставил Марии Ивановне на сцене честь и место – спектакль был поставлен гастрольно, для актрисы, – это опять был «театр Бабановой». Снова Мария Ивановна должна была выступить в оставленном было качестве травести, – зритель на сей раз был сообщником ее переодевания. Волею автора она без обиняков приобщалась к любезной ее сердцу традиции старой русской сцены. В то же время в старинном обличье корнета Азарова так же без обиняков могла она выразить свою излюбленную мысль: кавалерист-девица была эмансипированной женщиной эпохи александровского ампира.

Всегда очень чуткая к музыке стиля, Мария Ивановна стала очаровательным, почти что кукольным, как старинные оловянные солдатики, корнетом Азаровым в высоком кивере, живописно сдвинутом набекрень, с большой саблей и задорной мальчишеской улыбкой.

Из беседы с А. Г. Тышлером и Ф. Я. Сыркиной

«– Я сделал ей гусарский костюм – она ведь капризная была, но все-таки сделал. Сидел он очень хорошо. Она была прекрасно сложена, молодо выглядела, пропорции замечательные, и все было точно. В Ташкенте оказался ленинградец, специалист по военной форме, он помогал нам. Как она в гусарском костюме двигалась! Какая была одновременно и женственная и мальчишество в ней было – она все это играла и вместе с тем сохраняла женственность.

– Но при этой женственности она не была травести, не было в ней этой лихости напускной…

– Образ ведь опасный, я был перепуган немного, но все же мейерхольдовская школа сказалась. В сущности говоря, Бабанова и Абдулов, они вдвоем – это был концерт, самый настоящий, на них все держалось.

– Он был очень похож на Кутузова, хотя и хромой. Но верилось, что это старые раны.

– Не то чтобы прямо похож, но был полководец. На них все держалось, весь смысл и стиль.

Мое положение художника спектакля было очень трудное. Война. Никаких материалов для декораций нет. Мне сказали: вот эта ткань есть у нас – сатин такой зеленоватый, фисташковый, – а больше нет ничего. Я стал думать. У меня был сделан рисунок – лошадка вздыбленная и гусар {267} на ней. Я подумал – надо из него трафарет сделать и разбросать по всей ткани; такие лошадки восемнадцатого века, вроде ситца набивного. Я, конечно, не для трафарета рисовал – просто образ схватить хотелось, но это стало фоном всего спектакля. В этом был образ эпохи. И архитектура очень легкая – портал и окна, вот и все.

– Но это же был не только прошлый век! В ту пору этот спектакль прозвучал актуально. Не было еще ни “Фронта”, ни других пьес о войне, которые потом всюду шли. Было еще отступление, спектакль звучал патриотически, шел всегда с аншлагом. В Ташкенте это был первый спектакль о войне. И Бабанова в довольно мелодраматической роли умела вызвать глубокие чувства, настоящие. Схемы не было – была тонкость чувств. Она с грустью расставалась с домом, с куклами, и эта девочка, которая из спокойного дома идет на войну, – все это звучало очень современно. А в гусарской форме, когда она была мальчиком и похлопывала громадных гусар по плечу или прибегала после боя – в ней была правда поэтическая. И она была сложной, менялась, как волна – то пенилась, то голубела, то была черная от гнева. Сказывалась натура. Вот такое чувство она у меня оставила».

Мария Ивановна, как всегда, стройно и отчетливо двигалась: лихо козыряла, щелкала каблуками, порой грациозно сбивая своего безусого вояку на девичью плавность. Она прелестно пела, хотя ей стоило труда «посадить» свой чистый, высокий голос, когда надо было сыграть пьяного, отчаянно ревнующего корнета. С одной стороны, ревновала она, Шура Азарова, поручика Ржевского, успевшего приглянуться ей в девичьем еще ее состоянии; с другой стороны, ревновал к ней – то есть к нему, корнету {268} Азарову, – тот же Ржевский залетную французскую певичку. Бабанова с ее техникой миниатюриста очаровательно оттеняла все qui pro quo этого двойного притворства: мужскую грубость, которую нагоняет на себя корнет по отношению к француженке; панибратство к Ржевскому, сквозь которое прорывается невольная нежность; капризные слезы обиды в удалой песне и неподдельное волнение уязвленного любовью девичьего сердца. Если «Питомцы славы» могли посчитаться четвертым «этюдом о любви», то это была шаловливая, романтическая любовь, которую так умела показывать Бабанова.