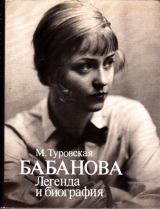

Текст книги " Бабанова. Легенда и биография"

Автор книги: Майя Туровская

Жанры:

Биографии и мемуары

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 3 (всего у книги 25 страниц)

{28} Когда полвека спустя перелистываешь рабочие, «помрежские» экземпляры «Рогоносца» или читаешь сводный режиссерский план – кропотливую работу, проделанную сотрудницей Мейерхольда Н. В. Григорович, – с удивлением обнаруживаешь две черты работы Мастера над спектаклем. С одной стороны, акробатическую, цирковую, музыкальную – назовите, как хотите, – слаженность всех частей: в полном смысле партитуру, размеченную по минутам и секундам. С другой стороны, ту самую психологическую точность, которую он и обещал ученикам, коли они сумеют эту партитуру осуществить. Призыв «внимательно смотрите за мной и повторяйте, тогда все выйдет» – относился равно и к тому и к другому.

Слаженно, дисциплинированно было буквально все, например «подбор голосов в женских сценах: М. И. Бабанова – Стелла – высокое сопрано, М. Ф. Суханова – Флоранс – лирико-драматическое сопрано, Соченкова О. С. – Корнели – меццо-сопрано и З. Н. Добринер – Кормилица – контральто»[15].

Вращающиеся двери, ветряк, красное, белое и черное колеса аккомпанировали стремительным поворотам страстей, выражавшихся почти цирковым образом – в пощечинах, кульбитах, чечетке, в целом каскаде трюков. Приведем наугад изображение первого же порыва ревности Брюно, когда, демонстрируя красоту жены ее кузену, он ставил Стеллу на возвышение, открывал ей грудь и тотчас же закатывал звонкую пощечину обалдевшему Петрю, вызывая вращение всех трех колес динамической конструкции[16].

Но сами эти повороты страстей, лишенные не только всякой физиологической грузности, но и всякого груза психологизма, были психологически же неопровержимы, театрально выражены, расцвечены и вышучены во множестве изящных подробностей. Скабрезность сюжета, «снятая» спортивной целесообразностью зрелища, превращалась в свою противоположность: в демонстрацию возможностей нового человека, порвавшего с миром безумных, собственнических, животных страстей и свободного для игры сил в некой новой индустриализованной коллективности.

Конструкция Поповой, мизансцены Мейерхольда, ловкие тела актеров вызывали ассоциации с утопической «машиной времени», уносящей далеко {29} вперед. «Вот спектакль, от которого будут вести летоисчисление будущие театральные архивариусы… В самом деле. Представьте себе театр этак лет через десять, когда будет закончена электрификация России», – писал М. Загорский, и воображению критика рисовалось некое фантастическое сооружение, отменяющее театральное здание и стеснительную сцену, электрическая театральная машина, по которой «снуют, шествуют, бегают, кувыркаются, перелетают, точно, уверенно, без перебоя десятки и сотни комедиантов, овладевших своим мастерством и соединяющих в себе ловкость и меткость циркачей, находчивость и остроумие эксцентриков, силу и размах страстей подлинных трагиков, остроту характеристик и глубину перевоплощений, свойственную сегодня только талантам, исключительно одаренным»[17].

А пока электроэнергии не хватало, и Мейерхольд, скрывшись за конструкцией, собственноручно крутил колеса, раскрашенные Аксеновым.

К. Рудницкому принадлежит остроумное замечание, что трагифарс Кроммелинка был поставлен Мейерхольдом в жанре утопии. Современники писали о «горном воздухе» спектакля, о «широком просторе нового будущего человечества»[18].

«Великодушный рогоносец» вышел в год пятилетия революции в ряду других блистательных премьер, важных для движения театра: «Принцессы Турандот» и «Гадибука» Вахтангова, «Федры» Таирова. Но даже на этом празднике искусства сохранял он свою особость. Среди разрухи и недостач начала двадцатых спектакль был отважным чертежом завтрашнего дня.

Жизнь, поднятая на дыбы революцией, была разнообразна в своем выражении, полна противоречий и поисков. Ничто еще не устоялось и не улеглось. Бедным – да, но одноцветным это время никак не назовешь. Все было стронуто с места, все – начиная с убранства улиц – живописно, ярко, пестро. В стране, пережившей две войны – империалистическую и гражданскую, – объем и накал культурной жизни поражает.

Вот несколько почти случайно выбранных примеров – малая часть разнородных фактов культурной жизни 1922 года, дающая лишь отдаленное представление об организационных заботах, новых начинаниях, отношении к культурным ценностям прошлого, фактов, среди которых наша героиня начинала свою театральную, а следовательно, настоящую жизнь.

6 января. Было сообщено о решении Президиума ЦК Всероссийского Союза работников просвещения и искусства отчислять от зарплаты членов Союза 5 % в пользу голодающих.

23 января. Утверждено положение о Государственном физико-техническом рентгенологическом институте, возглавляемом академиком А. Ф. Иоффе.

8 январе открылась Государственная филармония и была организована Государственная академия художественных наук (ГАХН).

9 февраля. Состоялось постановление ВЦИК «О передаче Отделу по делам музеев и охране памятников искусства и старины части сумм, вырученных от продажи музейных ценностей». Эти средства используются для борьбы с голодом.

22 – 27 февраля. Состоялся Первый Всероссийский съезд по ликвидации неграмотности.

22 февраля. Было принято постановление СТО «О забронировании за Центральной комиссией по улучшению быта ученых особого фонда пайков» для снабжения научных специалистов.

{30} 24 февраля. Собрание студентов-коммунистов вузов и рабфаков Краснопресненского района выразило протест против забастовки профессоров в некоторых вузах столицы.

19 марта. Начала работать Шаболовская радиостанция с сети 150‑метровой башни оригинальной конструкции, построенной инженером В. Г. Шуховым.

На 1 апреля, по данным Главпрофобра, в РСФСР насчитывалось 2558 вузов, техникумов, профтехшкол фабзавуча, курсов и учебно-показательных мастерских. В них 365 195 учащихся и 46 044 преподавателя.

25 мая. Открылся Кустарный музей после четырехлетнего перерыва.

В мае вышел первый сборник «Серапионовых братьев» в издательстве «Алконост». В Москве зарегистрировано в это время 220 частных издательств.

5 июня. Вышел первый номер киножурнала «Киноправда» – о работе Центральной комиссии помощи голодающим при ВЦИК и процессе эсеров. Режиссер Дзига Вертов.

18 июня. Открылся Дом ученых.

22 июня. Декретом ВЦИК и Совнаркома в условиях нэпа был восстановлен местный налог с публичных зрелищ и увеселений. От уплаты освобождаются зрители представлений, имеющих агитационно-пропагандистское, политико-просветительное и художественно-познавательное значение.

10 июля. В Большом зале Консерватории состоялся диспут о «Смене вех».

17 – 20 августа. Прошел Первый Всероссийский съезд египтологов.

27 августа. Вышел первый номер журнала политической сатиры и юмора «Крокодил».

14 сентября. Труппа Художественного театра выехала на гастроли за границу.

В октябре вышли книга стихов Есенина «Избранное» (Госиздат) и второй том Собрания сочинений Маяковского (издание «Международной ассоциации футуристов»).

12 ноября. Был заложен памятник К. А. Тимирязеву на Тверском бульваре.

21 декабря. Был представлен на обсуждение Московского архитектурного общества, представителей ведомств и профсоюзов проект «Новой Москвы», составленный под руководством академика А. В. Щусева.

31 декабря. Опубликовано воззвание Чрезвычайной комиссии по борьбе с детской беспризорностью, призывающее москвичей оказывать всемерную помощь детям.

Между переписями 1920 и 1923 годов самодеятельное население Москвы возросло на 230 000 человек, то есть на 40,8 %. «Число рабочих выросло незначительно, зато громадный рост: хозяева с наемными рабочими (более, чем в 7 раз), хозяева без наемных рабочих и прислуга». Был нэп.

Двадцать пятого апреля того же 1922 года скромная дебютантка Муся Бабанова вышла под вечернее небо Триумфальной площади знаменитой актрисой. Не то чтобы она об этом не знала, но чувство отчаяния от своего несовершенства, которое будет преследовать ее всю жизнь, пришло тогда же.

Из бесед с М. И. Бабановой

«Я ненавидела “Рогоносца”. Ненавидела весь этот театр Зона с грязной задней стеной, с грязными неприкрытыми карманами сцены – все это заведение было прежде сомнительным, с отдельными кабинетами, картами… Я понимала, что провалилась».

{31} Хотелось броситься под трамвай, но трамваи ходили нерегулярно и тащились еле‑еле. «Ого‑го‑го‑го!» – неслось над площадью. Бесшабашные друзья Ильинского, успевшие с выгодой продать несколько контрамарок на сенсационный спектакль, поджидали Брюно, чтобы отправиться в кофейную поесть пирожков на вырученную сумму.

Если бы самый компетентный оракул предсказал тогда Бабановой, что настанет день, когда она сама уйдет от Мейерхольда, она бы не поверила. Разве прилежанием и послушанием не заслужила она вечное право смотреть, как Мастер, взлетев одним прыжком на подмостки, начинает свой волшебный показ?

Стояла весна, и, несмотря на отчаяние, жизнь простиралась впереди.

Понадобилось немного времени, чтобы в сутолоке оглушительного, отчасти скандального успеха, который выпал на долю манифеста мейерхольдовской мастерской, постепенно стало проясняться, что самая бессловесная из учеников и учениц была и самой своевольной. Слова Мейерхольда, сказанные после экзамена: «Учить ее, пожалуй, нечему, да и вряд ли возможно», – оправдывались прямым и недвусмысленным образом.

С. Третьяков. «Великодушный рогоносец»

«Я не теакритик, даже не спец по глядению пьес, я не столичный, не на моих глазах проходила театральная работа последних лет…

Не люблю театров и очень редко бываю в них. Больше люблю смотреть, как чинят паровозы, асфальтируют улицы, строят дома, взлазят на телеграфные столбы и натягивают проволоку…

Производственные процессы, интерес к вещи в ее утилитарном назначении, к приемам ее построения характерен для наших дней…

“Рогоносец” удовлетворяет. Он репетиция, над которой носится запах работы. Его прозодежда не отвлекает в психологию, быт и историю».

Разумеется, Сергей Михайлович Третьяков прибеднялся: он действительно недавно приехал с Дальнего Востока, но был больше чем «спецом» – он был идеологом «левого» искусства. В этом качестве, а не только в качестве литературного помощника, преподавателя слова и драматурга станет он вскоре своим человеком в театре у Мейерхольда. Мало было в «левом» искусстве людей такой аскетической, четкой крайности, как он. С этой позиции он и разглядел отличие Бабановой, ее нечаянное своеволие на сцене.

В спектакль чистой эксцентрики и экономичного, «тейлоризованного» жеста Бабанова вносила неистребимо личную ноту:

«Интонации Стеллы зачастую импрессивно-психологичны, что сдвигает спектакль в сторону психологизма и нарушает чувство мастерской», – написал блюститель сценического конструктивизма осудительно. Формула новизны «Рогоносца» выражалась для Третьякова двучленом «Иль-Зай» – «двухтелый» персонаж Ильинского и Зайчикова, после которого скучны «однотелые» персонажи других спектаклей[19]. Не все готовы были с ним согласиться.

А. Гвоздев. «Иль-Ба-Зай»

«В это определение необходимо внести существенную поправку: нельзя забывать о Бабановой, незаменимой партнерше Ильинского и Зайчикова…

Стремительность и гибкость Ильинского находят свое продолжение в исключительной ритмичности и музыкальности Бабановой, а Зайчиков {32} создает им бесподобный аккомпанемент абсолютно точным скреплением всей жестикуляции. Словно хор греческой трагедии, он сопровождает и разъясняет в пантомиме все, что овладевает его партнерами в бурной смене страстей».

Речь шла не просто об удаче трех актеров, а – ни больше ни меньше – о формуле «нового театра XX века». И сопоставлял молодой и серьезный ленинградский ученый юную дебютантку не с ее сверстницами, а с самой великой, непревзойденной Элеонорой Дузе, живым олицетворением театрального гения:

«О Дузе можно писать, что в “Норе” она переживает всю свою биографию, “стоя совершенно en face к публике, у самой рампы” [Гвоздев цитирует воспоминания Кугеля. – М. Т.]. Но о Бабановой хочется рассказать, как она стремительно съезжает по скату, растягивается, поворачивается к двери, начинает ногой играть с дверью, затем повертывается лицом к публике и оказывается сидящей на полу в детски-наивной, ясной и радостной позе. Но все это происходит в одно мгновение, и слова бессильны передать темп и ритм музыкального скерцо, иначе – выхода Бабановой на сцену»[20].

{34} Но если для Третьякова, демонстративно предпочитавшего театру зрелище депо или стройки, Бабанова нарушала «чувство мастерской», то с точки зрения традиционного театра в ней воплотилась еще непонятная, почти угрожающая новизна.

В. Юренева. Бабанова

«Двухэтажный скелет. Два вращающиеся круга…

Фабричный свисток вызывает свет прожектора и начало.

По боковой лестнице ловкими уверенными ногами, в высокозашнурованных советских башмаках вбегает тоненькая фабричная девочка.

Синяя, короткая, грубая прозодежда. Круглое, злое личико. Скромный лен обильных волос. Две окаменевшие фиалки – глаза…

Так появляется новая актриса, актриса Бабанова. Ее имя сегодня еще никто не знает, но в завтра оно уже вписано, как начало молодой плеяды актрис.

Актрис, волшебно зародившихся и выросших в деревянной сухоте конструкций, под пронзительным глазом прожектора, на оголенной сцене. Вне занавеса, кулис, всех тайн прежнего театра.

Актрис, ничего не взявших от него.

Впечатление необычное. Невинный возраст, простецкость внешнего вида и неожиданная уверенность, зрелость игры. Ни тени волнения, неумелости первого выхода…

Основа ее игры – ритмы, сухие и четкие, как конструкция. Не ритмы речи, слов, пауз – нет, ритмы лестниц, плоскостей, пространства.

Слов мало. Как говорится – кот наплакал. Роль строится движениями, слова бросаются в публику всегда с одинаковой силой, как мяч в цель.

Никаких модуляций crescendo, piano. Психологии…

Ноги ее приучены не к легкой покатости сцены, а к головокружительным каскадам ступеней, спусков, мостов, подъемов.

Роль развивается, крепнет, созревает безудержно, бурно и планомерно.

Только что невинно говорившая с птичкой, она уже женственно радуется возвращению мужа, пылко и преданно мучается его ревностью. И вот она уже среди атакующего ее стада синих мужчин, яростно отбивается от них ураганом звонких пощечин. Еще немного – и ее уносит из-под супружеского крова на своем плече возлюбленный. Мстительную, точно приросшую к нему, маленькую пленительную ведьмочку, со струящейся белой волной волос и тяжелым, неподвижным голубым взглядом.

Бабанова работает и шагает дальше под зорким, заинтересованным вниманием московской публики…»[21].

Такой увидела Бабанову настороженным глазом актрисы и женщины Вера Юренева. Она не была ретроградкой – упаси боже, она и сама зажигательно сыграла мятежницу Лауренсию в пламенном революционном «Овечьем источнике» Котэ Марджанишвили в Киеве. Но здесь было нечто другое, новое. Почти пугающей была в Бабановой ее зрелость, ее сразу достигнутое совершенство. Это ощущал даже Мейерхольд. Магическое «если бы» сцены мгновенно преображало робкую ученицу в уверенного мастера, владеющего «всей математикой нового театрального искусства». Поистине, ее никто ничему никогда не учил. Мейерхольд дал идею, дал форму. Она сразу заполнила ее своим громадным, нерассуждающим даром, своею личностью.

{36} Первый портрет Бабановой, увиденный разными людьми с разных исторических точек, в профиль и фас, напоминает разложенные на ракурсы кубистические портреты Пикассо. Он неслиян, остр, парадоксален.

Пройдет немного времени, впечатления отстоятся, Бабанова явится в других спектаклях, и внезапный феномен ее определится в главных своих чертах: в полноте внутренней жизни, от века свойственной русским актрисам, выраженной, однако, в точной партитуре движения и звука, принесенной эпохой «левого» театра.

Пока же «новая актриса» озабочена была тем, чтобы и в быту своем, отряхнув прах театрального каботинства, стать «новой женщиной». Это давалось ей, впрочем, без особого труда. Гардероба для сцены ей не требовалось, а распространенная тогда практика работы в нескольких театрах сразу давала возможность скромного приработка. Неугомонный Ильинский умудрялся совмещать не только разные театры, но разные школы и направления. Бабанова, преданная Мейерхольду, так далеко не шла и вполне коммерчески выступала в Государственном театре для детей. Впрочем, и там она работала добросовестно: Ильинский веселил ребят в роли медведя Балу в «Маугли», она грациозно изображала лань. В «Щелкунчике», предвосхищая будущие свои роли, она играла мальчика Фриди. «У М. Бабановой были настоящие мальчишеские повадки, угловатые движения, задор»[22], – писал С. Игнатов, будущий известный профессор-испанист. Все, кому предстояло стать знаменитыми, были еще в начале; все только начиналось, и Бабанова начинала вместе со всеми.

Личная жизнь, надолго пренебреженная обществом ввиду грандиозных задач строительства нового мира, Мусю Бабанову не слишком отвлекала. Другие непоследовательно влюблялись, тайно ревновали – она была спокойна в своем замужестве, как в дружбе. Этот ранний брак распался так же, как возник: без глубоких драм и больших страстей. Мужа послали в Семипалатинск, она уехала с театром на гастроли «в другую сторону», отдавши, как многие тогда, предпочтение делу перед личной жизнью.

Родословная русской актрисы, начавшаяся от крепостных времен, ее зависимость от благоволения, а порой и от кошелька «поклонников», оставила по себе в истории горечь униженности. Все, что было описано Островским в «Талантах и поклонниках» или Чеховым в «Чайке» («образованные купцы будут приставать с любезностями»), выглядело в быту еще менее приглядно. «Груба жизнь!» Ермолова или Комиссаржевская могли быть предметом поклонения, профессия в целом оставалась под подозрением. Слишком часто за право выйти на сцену приходилось расплачиваться женским достоинством.

Бабанова «отреклась от старого мира», как пелось в «Рабочей Марсельезе», и решительно отряхнула его прах. Тринадцати лет она сняла золотой крестик и отказалась ходить в церковь. В театр она вступила в ореоле женского равноправия и эмансипации.

Женское достоинство полагалось теперь в деле, в профессии; театр и был ее делом, ее профессией, ее равноправием. Совершенная преданность Мастеру не заключала в себе ни женских притязаний, ни женского кокетства, ни ревности – он был для нее богом театра. А страсть ее была отдана театру. Безраздельно.

Это была столько же личная, женская особенность Бабановой, сколько и особенность исторического момента. Муся Бабанова реализовала ее сполна. {37} Если какой жизненный опыт и сквозил в нерассуждающей готовности, с какой любящая Стелла исполняла безумные фантазии Брюно, то это был опыт ее собственной готовности воплотить любые театральные фантазии Мастера. Она не знала силы своего таланта и чувствовала себя созданием мейерхольдовского гения.

Надо думать, что Мейерхольд терпимо отнесся в то время к спорам, вспыхнувшим вокруг золотоволосой Стеллы. «Великодушный рогоносец» был его манифестом, его собственным дерзанием, и дискуссия, разразившаяся между наркомом просвещения Луначарским, усмотревшим в спектакле «издевательство над мужчиной, женщиной, любовью и ревностью», и наркомом здравоохранения Семашко, увидевшим в нем «красоту души и сердца любящей женщины», занимала его в тот момент куда больше. Бабанова не слишком мешала замыслу своей непрошеной человеческой нотой.

На программке спектакля стояло, впрочем, посвящение Зинаиде Райх, и это могло бы, как удар меди в оркестре, возвестить Мусе Бабановой вступление темы Судьбы. Но она была несуеверна.

Между тем Мейерхольд после «Рогоносца» определил Бабановой, как и некоторым другим своим ученикам, числиться в труппе Театра Революции – в 1922 году он принял на себя руководство им. Театр Революции был {38} очередным плодом реорганизации: он был создан на основе передвижного Театра революционной сатиры, сокращенно – Теревсат. Театр отвоевал себе помещение бывшей Оперетты Потопчиной, близ Никитских ворот. Как-то так получалось, что брезгливой, строгой и «левой» Бабановой все время приходилось выступать на каких-то сомнительных в прошлом подмостках: новых театров было много, но здания-то были старые. Мейерхольд согласился возглавить новое дело, в которое кроме учеников пришли и кое-кто из незлобинцев, работавших с ним на Садовой. Среди учеников Мейерхольда был и молодой талантливый Дмитрий Орлов со своей красивой и светской женой Богдановой – с ним рядом проведет Бабанова много лет в театре на углу Большой Никитской улицы и Малого Кисловского переулка. Был здесь и долговязый Николай Охлопков – партнер по «Рогоносцу», где он играл Волопаса. Через двадцать с лишком лет он возглавит этот театр.

«Здесь… я постараюсь найти среднюю равнодействующую между заплесневелыми и отжившими традициями Академического Малого театра и моими крайними экспериментальными исканиями в театре на Садово-Триумфальной» – в таких словах запомнилось тогдашнему управляющему театра З. Дальцеву обращение Мейерхольда к труппе 20 июня 1922 года[23]. Задачей была доступность «для массовика-зрителя».

Так или иначе, но Театр Революции должен был приспособить дерзостный авангардизм Мейерхольда для нужд более общедоступного, более массового зрелища, рассчитанного на агитвоздействие и пролетарскую аудиторию: значительную часть своих билетов он распределял по заводам и фабрикам, бесплатно[24]. Это не означало усреднения художественного уровня. Одну из первых же пьес театр заказал немецкому экспрессионисту Эрнсту Толлеру, который отбывал срок в баварской тюрьме; там и выполнил он заказ театра. Интернационализм – теоретический и практический – был одним из самых заметных цветов в спектре эпохи, и Театр Революции стал его глашатаем.

Сама организационная структура Театра Революции призвана была выразить его особость среди прочих зрелищных предприятий Москвы. При театре создан был политсовет. «В него входили ряд партийцев, персонально представители районных организаций, Красной Армии, вся руководящая верхушка театра, представители месткома, ячейки, школы юниоров»[25]. Местком, партячейка были тогда в театре новшеством. Театр освобождался от гнета коммерции. Школа юниоров брала за образец не студию, а фабзавуч – школу фабрично-заводского обучения («непрерывная производственная практика, социальный отбор»). При ней была еще школа-мастерская, «прорабатывавшая методы вещественного оформления». Слово «прорабатывать» означало «изучать», и она готовила, разумеется, «конструкторов», а не художников сцены. Местком обеспечивал участие в делах театра всех его служащих. Политсовет должен был отстаивать революционную линию внутри и вовне.

Театр Революции, как и театр самого Мейерхольда, стремился научно, лабораторно подойти к изучению своего зрителя, не говоря уже об актерах. Он исповедовал НОТ – научную организацию труда. Актерская богема считалась не просто злейшим – она была отъявленным классовым врагом, подлежащим уничтожению.

{39} В архиве сохранился реликт НОТ – «квалификационный лист артистов театра Революции». Имя Бабановой стоит в нем на заглавном месте. Из ста возможных баллов (по двадцати показателям) она получила 98, далеко опередив следующего за ней актера, набравшего 89. Вот ее отметки.

I. Данные с элементами воздействия на зрителя

а) Отчеканенность амплуа – 5

б) наличие возбудимости и умение ею пользоваться – 5

в) внутренние данные (обаяние, юмор, заразительность) – 5

г) внешние данные (рост, лицо, глаза, фигура) – 4

д) диапазон – 5

е) пластичность – 5

ж) ритмичность – 5

II. Элементы внешней техники

1. Голос

а) чистота произношения (отсутствие акцента и безукоризненная дикция) – 4

б) звучность (сила, сочность) – 5

в) гибкость (диапазон, регистры) – 5

г) музыкальность – 5

2. Тело

а) лицо (мимика) – 5

б) руки – 5

в) ноги – 5

г) фигура (шея, плечи, корпус) – 5

III. Элементы внутренней техники

а) сценичность и четкость – 5

б) способность к общению и координации – 5

в) способность держать форму – 5

г) артистичность (чувство меры, художественное чутье) – 5

д) отсутствие рутины и устарелых приемов и наличность современной техники – 5

_______________

98[26]

В этом табеле отличницы стоит обратить внимание на две «четверки» Бабановой. «Внешние данные» ее еще не сформировались до конца и хранили черты нелепого отрочества, усугубленные недоеданием и недосыпанием. «Четверка» по «чистоте произношения» связана с одной общей чертой мейерхольдовских спектаклей той поры: преобладанием движения над словом. Слово служило музыкальным аккомпанементом для движения, и юных артистов Мейерхольда впору было сравнивать с мимами «великого немого» – кинематографа.

Впрочем, Бабанова, которую «нечему было учить», обладала вдобавок и завидной обучаемостью.

Из бесед с М. И. Бабановой

«У меня голос был высокий, и говорила я быстро, частила очень. Однажды Мейерхольд мне крикнул из зала: “У вас нестерпимая для уха скороговорка! На сцене все должно быть отчетливо, даже шепот”. И больше этого не было никогда. Я сразу стала заниматься голосом. Потом уже меня за дикцию часто хвалили, говорили, что каждая буква слышна во всем театре. И не знали, кому я этим обязана».

Зато обращает на себя внимание уверенное «5» начинающей актрисы по всем «элементам внутренней техники», в чем приближаются к ней лишь самые опытные. В графе «артистичность (чувство меры, художественное чутье)» у Дмитрия Николаевича Орлова – будущего партнера Бабановой – стоит «О», у Зайчикова – «2», у Охлопкова, ее будущего художественного руководителя, – «2»; по «отсутствию рутины» и «наличности современной техники» у всех у них было «3». Мейерхольд не ошибся: ученица Бабанова могла сразу занять «видное место на любой сцене». Она и заняла его – сразу на двух сценах, руководимых Мейерхольдом.

{40} Для нужд той же НОТ Мейерхольд, Бебутов и Аксенов выпустили небольшую брошюру «Амплуа актера». В графе «амплуа» квалификационного листа у Бабановой стояло: «проказница», а согласно брошюре это означало: «Рост не выше среднего, голос безразличен, тонкая фигура. Большая подвижность глаз и лицевых мышц. Подражательные способности»[27]. Роли, обозначенные Бабановой, были – Бьенэмэ («Озеро Люль») и Полина («Доходное место»). Через год Бабанова сыграла их. Обе постановки были осуществлены в 1923 году самим Мастером.

Театр Революции открылся для публики 29 октября 1922 года, но в первый театральный сезон единственной постановкой Мейерхольда было «Доходное место» Островского. Кажется, ни одна послеоктябрьская мейерхольдовская постановка не вызвала при своем появлении такого вздоха разочарования. Зато ни одна и не выдержала столько лет, столько возобновлений, столько представлений. Ее структура оказалась сложена из материалов, на диво прочных: из классической пьесы Островского, из драгоценного опыта громадной театральной культуры Мейерхольда, из нового и уже зрелого мастерства его молодых актеров. Приступая к «Доходному месту» на чужой, еще не освоенной территории, Мейерхольд вроде бы и вправду задался целью найти ту немодную «золотую середину», ту практическую равнодействующую между традициями русской сцены и собственным экспериментом, которую он пообещал Театру Революции. Дело шло не о лозунгах – «назад к Островскому» или «вперед к Островскому», – а о самом существовании Театра Революции. Запальчивый ниспровергатель выступил на сей раз как рачительный и мудрый театральный администратор: новое дело надо было поставить на ноги, а «зритель-массовик» охотно откликался на проверенное мастерство Островского.

Так между сенсациями, в рабочем порядке, Мейерхольд поставил общедоступный, рассчитанный на добротный зрительский успех, «рядовой» спектакль, который лишь с годами обнаружит и свою надежную, неброскую новизну {41} и устойчивое равновесие всех частей – свою истинную классичность. В истории театра ему досталось одно из самых почетных мест.

Бабановой повезло еще раз. После успеха Стеллы Мейерхольд поручил ей роль глупенькой Полиньки Кукушкиной, невесты, а потом жены пылкого Жадова. Про себя он уже знал, что поручение так же надежно, как и выбор пьесы – недаром он прочил ее в Малый театр. Поэтому, репетируя «Доходное место» Мастер снова уделил Полиньке минимум времени.

К. Рудницкий, впрочем, справедливо замечает, что во времена нэпа вопрос о «доходном месте» вовсе не был такой уж «беззубой классикой». Еще не был написан «Воздушный пирог» Ромашова, но в воздухе, разреженном революционными грозами, потянуло азартным духом афер, «бешеных денег», протекции, соблазнами «шикарной жизни».

Репетируя «Доходное место», Мейерхольд уделил львиную долю времени сцене пьяной гульбы чиновников в трактире, с величанием и пляской Юсова, со сладострастным сожжением печатного слова. Эта гоголевская по силе своей сцена, предвещавшая размах «Ревизора», осталась хрестоматийным образцом «обновления классики». В ней были угаданы многие мотивы и приемы на будущее: настоящий, музейный оркестрион, поблескивающий старой медью на фоне грубосколоченной, окрашенной в черное условной и функциональной мебели; почти гофмановский эффект живого, синеватого пламени, пляшущего отсветами на лицах чиновников в натуральной темноте зала. Не оставила публику равнодушной патетическая тема упоенного раболепия перед начальством, выраженная удивительно пластично, свежо и талантливо Дмитрием Орловым. Работа режиссера с молодым актером была вознаграждена, и роль Юсова принесла Орлову ту устойчивую известность, которую он сохранил и приумножил в Театре Революции.

Труднее было с Жадовым. Мейерхольду было важно показать в нем героя Островского и современного человека в одном лице – человека из зрительного зала. Это при возобновлении гораздо больше удалось Т. Соловьеву, чем молодому А. Горскому.

Бабанова с симпатией относилась к своему партнеру и чувствовала себя по отношению к нему взрослой и опытной – это она-то, двадцатитрехлетняя исполнительница глупенькой Полиньки Кукушкиной! Репетиции монолога Жадова, блестяще мизансценированного Мейерхольдом, на всю жизнь остались для нее едва ли не самыми светлыми часами.

Забыв о себе, она всем своим существом, человеческим и артистическим, впитывала уроки Мастера.

Полиньку, как и Стеллу, Мейерхольд предоставил ее таланту, подбрасывая какой-нибудь милый, дурашливый пустячок: пусть, например, Полина играет с Жадовым в ладушки. Он дал ей в руки зонтик для «игры с предметом» и использовал ее небольшой, но чистый голос для пения «Матушки-голубушки», остальном, как всегда, просто руководил рисунком движений.

Впрочем, и на этот раз, памятуя о биомеханических успехах лучшей своей ученицы, он построил для нее удобный «станок»: художник В. Шестаков поместил комнатку Полины наверху, на антресолях, – потом ее назовут «скворечником», – соединив ее с планшетом сцены узенькой деревянной лесенкой. Этого было достаточно для узора прихотливых, изящных мизансцен, а большего умной ученице и не требовалось. Она разыграла Полиньку как по нотам. Нотами для нее был Островский.