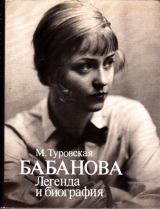

Текст книги " Бабанова. Легенда и биография"

Автор книги: Майя Туровская

Жанры:

Биографии и мемуары

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 8 (всего у книги 25 страниц)

А. Васадзе (продолжение)

«Конечно, Бабанова была талантливее и опытнее… Как только она выходила на сцену, она сразу привлекала внимание. Этого менее опытная, хотя блестящая по внешности и тоже способная Зинаида Райх не могла вынести. Это закон: если мастер выходит даже в эпизодической роли, он оставляет больше впечатления, чем менее талантливый актер даже в главной роли…»[86].

А. Эскин (продолжение)

«На следующий день шел спектакль “Трест Д. Е.”, где у Бабановой был блестящий эпизод. Темпераментные грузинские поклонники таланта Марии Ивановны с утра начали свозить для нее в театр корзины чайных роз. В это время я получаю от Всеволода Эмильевича письмо. Распечатываю конверт. В нем визитная карточка Всеволода Эмильевича. На ней латинскими {105} буквами напечатано: “Всеволод Мейерхольд-Райх”. На обороте следующая записка: “Александр Моисеевич! До меня дошли сведения о том, что сегодня на спектакле готовится демонстрация в честь Бабановой и что вы принимаете в этом непосредственное участие. Если это так, нам придется вас отстранить от дальнейшего проведения гастролей. Вс. Мейерхольд”.

… Демонстрация в честь Бабановой состоялась. Актриса была буквально засыпана цветами. Угрозу свою Всеволод Эмильевич не осуществил, но в тот же день уехал в Батуми и в Тбилиси больше не появлялся»[87].

Из письма М. И. Бабановой автору

«Вспоминаю жаркое летнее утро в Одессе. Неожиданное собрание. Выступает М‑д. Что он говорил, я не помню, но он был взволнован, говорил резко и непонятно. Мы сидели притихшие и расстроенные тоже, и вдруг я услышала свою фамилию…

Это было так неожиданно и невероятно для меня, что я ничего не поняла. Постепенно до меня стало “доходить”, что я в чем-то провинилась, что-то “затеваю” против него и с кем-то “организую плохую прессу”, – я не выдержала и, зарыдав, выбежала на балкон. Вслед слышу слова вроде: “Ну, теперь она будет жаловаться на меня всему городу”… Я тотчас вернулась после этих слов и молча села. Я не ответила, потому что мне нечего было ответить, всякое отрицание на него не могло подействовать, я почему-то это почувствовала, и молча все разошлись… Как-то мне это все сломало что-то внутри глубокое, дорогое и святое!»

Дело было не в Одессе, а в Ростове-на-Дону, но это не важно, Бабанова не точна в географии, но точна в чувствах. Мария Ивановна, которая многим кажется «рациональной», до смешного лишена сколько-нибудь систематического представления о собственной жизни: она живет в плену своих эмоциональных впечатлений, и они, в отличие от дат, неизменны и устойчивы, как само ее мастерство.

Но в архиве Всеволода Эмильевича сохранился документ, проливающий свет на ее воспоминания: собственноручные черновые заметки к собранию ГосТИМа «по поводу ухода из труппы артистки Бабановой Марии Ивановны».

Из черновика В. Э. Мейерхольда

«Моя обязанность видеть факты так, как они есть… В Москве не собрал актеров о перспективах, касающихся личного состава… В связи с международным положением ряды надо тесно сомкнуть.

Что предполагаю делать с труппой.

Труппа не очень сильная, потому что молодая (нет Ленских, нет Садовских).

Средний уровень удовлетворяет на ближайшее двухлетие…

Относительно женского состава мы дошли до некоторой стабилизации (после “Ревизора” можно сказать, что женщины сильнее мужчин).

… Состояние мое после “Ревизора” (тяжелое). Производились анализы…

Если год тому назад можно было еще сомневаться, после “Ревизора” вне всякого сомнения стало ясным, что довлеет сплетня и мещанская стихия.

Ситуация двух фамилий Бабановой – Райх прессой взята за основу в отношении построения критических заметок.

Такая тенденция была уловлена мною еще 2 г. тому назад. “Бубус”.

{106} Приняты были меры для изжития всклоки[88] (в “Рычи, Китай” Райх не участвовала, в “Ревизоре” ее участие также не предполагалось). Но Ашмарин явился предостеречь, что это трусость, что не надо бояться выступать вместе с Бабановой…

“Слушки” пошли. Бабанова стала говорить, что она недовольна работой режиссера с ней.

Мы были свидетелями демонстрации на премьере.

Мне стало тогда же ясным, что работать вместе нельзя.

Бабанова окунулась в мир сплетен.

Я решил проверить это на провинции. Я решил быть осторожным.

Когда я увидел, что это раскатывается во всесоюзном масштабе, я решил ликвидировать это положение, я написал письмо Бабановой»[89].

Из письма М. И. Бабановой автору

«В Харькове, кажется, на последнем спектакле “Ревизора” мне передали записку от Мейерхольда, где он писал о невозможности совместной работы со мной – причины не были указаны. Я все это похоронила в себе, и когда от меня хотели интервью (после закрытия театра), я отказалась это сделать. Вот и все».

Из бесед с Х. А. Локшиной

«Ну что же, я ведь всецело разделяю точку зрения Всеволода Эмильевича, который написал ей, а я передала (маленькая почтовая страничка для письма, с одним конвертом): “Товарищ Бабанова, в дальнейшем не считаю возможным работать с Вами. Вс. Мейерхольд”. И я это письмо сама передала ей, сказав, что я бы то же самое сделала в отношении себя самой, понимая, что ваш уход – грандиозный урон для театра, но все-таки остается Мейерхольд».

Из черновика В. Э. Мейерхольда

«Этот уход не должен обозначать, что он навсегда. Быть может, она вернется к нам, как вернулся Ильинский».

После этой осторожной оговорки шло нечто уж совсем странное: «Бабанова не сама действует, а всегда через. Пример с Англией». Как видно, имелось в виду, что тактика бедной Муси Бабановой подобна была империалистической стратегии коварного Альбиона!

К черновику приложен список сотрудников театра – для подписей. Дата: пятница, 3 июня, Ростов-на-Дону. Московская гостиница.

«Письмо в редакцию

Уважаемый т. редактор! Не откажите сообщить через вашу газету, что по окончании гастрольной поездки (17 июня с. г.) я выхожу из состава труппы

Госуд. театра им. Вс. Мейерхольда.

М. Бабанова

Ростов-на-Дону, 5 июня 1927 г.»[90].

Это письмо в разных вариантах было опубликовано многими газетами и журналами – от «Зари Востока» до «Нового зрителя».

{107} М. Загорский. Встречи

«Встреча с М. Бабановой. Почти перед самым отъездом из Крыма. Какая она тонкая, маленькая, светлая, эта смиренная Стелла из “Рогоносца”! Неужели прошло уже так много лет с тех пор, как кипела совместная работа в Театре РСФСР, руководимом Вс. Мейерхольдом? Я напомнил ей эти чудесные голодные годы, и она ответила:

– Да, как было замечательно хорошо! Какая я была молодая и счастливая!

– А теперь?

– Я рассталась с Мейерхольдом. Тяжело об этом вспоминать. Еще в Тифлисе, во время последней поездки, на лекции в театре он заявил, что я не нужна для его театра. Я перехожу в Театр Революции, отклонив предложения из Ленинградской акдрамы и Большого Драматического. Работать можно только в Москве!

Я посмотрел ей в глаза. Бедная Стелла! Не так-то легко порвать со Вс. Мейерхольдом»[91].

Из письма М. И. Бабановой автору

«Я перешла в Театр Революции, м. б., только потому, что Мейерхольд там оставил свой след и роль Полины в “Доходном месте”.

… Я часто себя спрашивала, почему я выбрала студию В. Э. Все первые впечатления о нем не всегда были мне понятны, но всегда оставляли глубокую встряску в голове и в душе. Я ничего не могла бы рассказать, я просто и слепо доверилась ему каким-то собачьим чутьем – не сознанием…

Странно, что, не понимая его до конца и по-настоящему, – я его очень легко понимала, находясь с ним на сцене. Можете себе представить, что я не только “старалась”, нет, мне просто было легко и радостно делать то, что он требовал. Это были короткие мгновения счастья – другого я не помню за всю свою жизнь.

Вы поймете, почему я со своим личным болезненным самолюбием смогла перенести чудовищные унижения, которым я подвергалась непрерывно. Но… идет спектакль, и я опять испытываю благодарность даже за те крохи, которые выпали на мою долю…

Теперь, может быть, Вы поймете, почему я всегда отмалчивалась перед всеми, без исключения, отмалчивалась не сознательно, а инстинктивно, уверенная в том, что все это давно погребено…»

Из беседы с Х. А. Локшиной

«Почему это было так страшно и жалко – уход Бабановой? Когда Федоров ставил “Рычи, Китай!”, пришел Мейерхольд. Он поставил сцену смерти боя – вся репетиция продолжалась минут сорок. И когда это было уже поставлено, раздался голос: “Сева!” – это пришла Зинаида Николаевна, ее не было в театре. И Бабанова сказала: “Буду ждать пять, десять лет, чтобы мне выпало еще таких сорок минут”. И была права – когда выпадало, то и играла она особо».

Ну а Мейерхольд? Неужели он не понимал, что теряло его искусство в лице Бабановой?

{108} А. П. Мацкин. Из замечаний к этой книге

«… Я думаю, что разрыв с Бабановой был и для Мейерхольда тяжелым испытанием. Он отлично понимал, какую ценность она представляет для театра, и меру своей неправоты в этой расправе, хотя и был ослеплен своим чувством к Райх. И чем больше понимал неблаговидность своих поступков, тем больше ожесточался. С Ильинским, Гариным, Мартинсоном он ссорился и мирился. А в случае с Бабановой степень его вины была такая, что мириться уже нельзя было. Так что к видимой драме Бабановой следовало бы добавить еще и невидимую, – того, кто ее терзал и не мог не сознавать своей вины. Он гнал эти мысли, но они неотвязчиво преследовали его. Доказательств этой ситуации у нас нет. Мейерхольд, да еще в таких вопросах, был неоткровенен даже с близкими…».

А может быть, все-таки есть доказательства? Может быть, не в письмах, не в признаниях, а там, где более всего был велик и нелицеприятен Мейерхольд – в самом его творчестве, – остался какой-то видимый след встречи его с актрисой, близкой ему всем своим артистическим существом, хотя и отторгнутой от него волею судьбы?

Уже после того как все это было написано, в издательстве ВТО вышла книга «Творческое наследие В. Э. Мейерхольда». Открываю ее и читаю об одной из последних неосуществленных работ Мастера – над трагедией Пушкина «Борис Годунов».

Л. Руднева. Поиски и открытия

«В трагедию Мейерхольд ввел и того, кто ранее обозначен был в ней, скорее, лишь как образ-символ. Самыми неожиданными приемами он придал этому образу сценическую жизнь. Как олицетворение необычайной чистоты, как противопоставление властолюбцам и их клевретам, возникла проекция образа царевича Димитрия.

… Не в келье Пимена появится Димитрий. В другой сцене у него найдется двойник – мальчик из народа. … Мальчик поднимет свой голос в молитве… И тогда в нем проглянет юный Димитрий.

… Мейерхольд ввел образ мальчика, чей голос “должен прозвучать с удивительной и резкой чистотой”.

Образ царевича-отрока возникает на сцене как олицетворение попираемого, поруганного, многократно убиваемого… Его попирают все, кто топчется вокруг трона, участники этих непрерывных захватов власти над народом.

Вот такое олицетворение народной легенды о младенческой незамутненной чистоте возникает на сцене.

… Мейерхольд говорит, как чисто звучит голос мальчика на фоне пьяного стада…»

Мастер не просто фантазировал – он знал, что хотел бы услышать, он слышал этот отроческий голос и уже не раз – в агитспектакле «Рычи, Китай!», да и в том же «Ревизоре». Во всем русском театре не было другого такого голоса.

Л. Руднева (продолжение)

«Всеволод Эмильевич подробно толкует музыкальную канву, образ юного Димитрия, который на нее опирается, церковь пустая, гроб, звучание голоса {109} прозрачной чистоты… Чтение молитвы, как своеобразное пение. Отроческий голос несомненно углублял иллюзию соприсутствия “зрительного образа” мальчика, которого хотя и уничтожили, но все едино – он жив»[92].

Кому бы ни предназначил Мейерхольд эту роль, вспоминал он, вольно или невольно, о том, что было уже, прозвучало в его искусстве. И не был ли так любовно выпестованный образ царевича тайным реквиемом тому прекрасному творческому союзу, о котором как художник он не мог не помнить и не сожалеть, хотя бы и в глубине души?

… Мы сидим на диване, который был бы вполне уместен в мейерхольдовском «Ревизоре», у Марии Ивановны Бабановой. Всю жизнь она старалась не говорить о Мейерхольде или произносила через сжатые губы несколько маловразумительных слов. Даже в 1972 году, когда в Театральном музее имени Бахрушина собрались все бывшие участники «Великодушного рогоносца», чтобы отметить его пятидесятилетие (из них многие давно уже перестали быть актерами), отказалась прийти одна Бабанова. В этом видели иной раз неблагодарность, высокомерие – какая ошибка! Я рассказываю Марии Ивановне о черновике выступления Мастера, сохранившемся в его архиве, и она волнуется, как будто не прошло с тех пор полвека.

Давно уже для всех – для верных и неверных учеников, для архивистов и исследователей, для бывших зрителей – Мейерхольд прошлое. Оболганное и открытое вновь, описанное в десятках мемуаров, осмысленное, преодоленное, по-прежнему вызывающее раздражение и полемику, восторг или любопытство, но – прошлое. Предмет обсуждения, осуждения, реабилитации. И только для Марии Ивановны Бабановой Мейерхольд – вечно длящееся настоящее. Восторги и обиды, кромешный ужас расставания и сиротство – все это было сегодня, сейчас, сию минуту. Всегда. Точно в фантастической повести, где время остановилось. Или в повестях Тургенева, где стрясается одно событие, одно великое усилие души, а там монастырь, прозябание, душевные будни…

Другие написали о Мейерхольде, поведали о сложностях его характера и своих отношений с ним, а она все молчит: молчит пятьдесят лет. Для других он Учитель, Старик, Мастер, Мэтр. Для нее он Бог театра – гневливый, капризный, карающий, но Бог. Единственный для обезбоженной, трезвой и страстно верующей души. Все, что было потом – а было многое, – отмечено печатью несчастливой и безответной любви к Мастеру. Любви, в которой не было ничего житейского, никаких личных притязаний, а одна лишь «пламенная страсть» к искусству.

И если верно, что человек жив, пока жива память о нем, то Всеволод Эмильевич Мейерхольд жив каждую минуту, пока бьется сердце его единственной великой ученицы (все прочие были ученики) – стойкое сердце Муси Бабановой, изгнанной из рая полвека назад…

{110} Глава III

Театр Революции. Между школами

Из распоряжений по Театру Революции

«Считать на службе в Театре Революции в труппе театра с 1 сентября 1927 года. Бабанова М. И. Разряд 17,275 р.»[93].

«Громоздкое здание из красного кирпича, выходящее фасадом на Кисловский [ныне Собиновский. – М. Т.] переулок, с угловым выступом – фонарем, на котором по вечерам светится транспарант, анонсирующий сегодняшний спектакль. До 1919 г. у входа висели афиши опереточного театра. Сейчас на фасаде прикреплена надпись “Театр Революции” и помещены лозунги революционного театра»[94].

Так выглядело в 1927 году снаружи то здание, и сейчас мало изменившееся, которое отныне и навсегда стало единственным домом бывшей артистки Театра имени Мейерхольда Муси Бабановой. Теперь она не мейерхольдовка больше, а артистка Театра Революции, самостоятельный человек, Бабанова М. И., с пятилетним сценическим стажем, легендарной славой и неопределенным будущим.

«Левая» в искусстве, она была, как всегда, консервативна в жизни: терпеть не могла и боялась перемен. Театр Революции казался лучше прочих уж тем, что она в нем работала. Ее там знали, и она знала, куда идет.

«Через закругленные коридоры-променуары идет лестница в фойе, где устроен ленинский уголок и находится в виде целого сооружения стенная газета для публики.

В зрительном зале традиционной ярусной формы, в боковых ложах и в центре балкона помещены прожекторы, заменяющие рамповое освещение…

Неглубокая сцена… ограничена у самых стен подвижными, вертящимися щитами… на первом, втором и третьем планах сцены в центре и по бокам устроены провалы, подъемные площадки, действующие при помощи специальных механизмов»[95].

Так театр выглядел внутри. Здесь не было лепных потолков, бархатной роскоши и повышенных пайков бывших императорских театров. Не было матовых плафонов и скрадывающих шаги дорожек МХАТа. Не было и налаженного театрального механизма: вышколенных билетеров, исполнительных секретарей, опытных администраторов, умелых бутафоров. Помещение было тесное и неуютное, театральные цехи – не слишком квалифицированные, дирекция – неопытная.

С самых дней Теревсата все здесь носило характер временный, бивуачный, {112} как бы наспех сколоченный; все – в том числе и труппа. В этом, впрочем, Театр Революции был похож на свое время.

Время – не только в переносном, но и в самом буквальном смысле – тоже еще не устоялось. Часовую стрелку в целях экономии электроэнергии то и дело передвигали – никогда, кажется, не было столько декретов о времени, как в двадцатые годы. И в «Положении о Театре Революции», принятом в сезон 1925/26 года, было простодушно записано: «Во избежание недоразумений во времени верными часами считать театральные».

Для Бабановой это могло быть девизом всей ее жизни: она мерила ее по театральным часам.

В том же «Положении» значилось: «Оставаться во время репетиции в пальто и галошах строго воспрещается при условии соблюдения администрацией норм температуры в помещении для репетиции»[96]. Нормы эти соблюдались весьма относительно, да и вообще «снабжение» театра никогда не было на высоте. Ольга Пыжова, которая придет одновременно с Бабановой, но не из ТИМа, а из МХАТа (правда, Второго), напишет: «Меня поразила некомфортабельность закулисной части театра: тесные помещения, неуютные уборные, разбитые стекла. Все непохоже на мхатовское, на то, к чему мы так привыкли. … Но на неустроенность здесь никто не обращал внимания и никто от нее не страдал. … В разбитые окна и нетопленые помещения легче, казалось мне, проникает сегодняшний день с его напряжением, трудностями, активностью»[97].

Муся Бабанова об этих неудобствах не задумывалась, скорее всего, даже не замечала. Она выросла в Театре Мейерхольда во дни его голой конструктивистской молодости и жестокого жилищного кризиса. Она вместе со всеми «сушила своими легкими» сырое здание театра «б. Зон».

Правда, в Театре Мейерхольда, который к этому времени стал называться «государственным», все было куда более организованно. Была дисциплина немного на военный лад с расторопным режиссерским штабом, ежедневными рапортами, донесениями в дирекцию. Была лаборатория, на ходу изучавшая работу театрального механизма, и музей, загодя собиравший материалы для его истории. И мейерхольдовский «Ревизор» с его подлинным николаевским ампиром и настоящей чарджуйской дыней тоже уже очень далеко ушел от станка и прозодежды «Рогоносца».

{113} В Театре Революции Бабанова как будто возвращалась к дням бедной юности своей – агитационного театра, постановочного аскетизма и бытовых неудобств театральной повседневности.

«Задача советского театра вообще – зрелищная агитация. Задача Театра Революции в частности – агитируя зрелищно, вскрывать интересующие советского зрителя проблемы в преломлении коммунистического мировоззрения… Задача внутренней работы театра – вырастить актеров-общественников…»[98]. Манифест этот, написанный от руки быстрым почерком на неважной бумаге, принадлежал Матэ Залке – известному писателю, пылкому венгерскому революционеру, участнику Интербригад, прославившемуся во время антифашистских боев в Испании под именем генерала Лукача и там же погибшему. Бурная судьба политэмигранта занесла его ненадолго в директорский кабинет Театра Революции.

Интернационализм эпохи в Театре Революции был его повседневностью. Здесь ставят немца Толлера, на вечерах выступают Сэн Катаяма, Бела Иллеш, Антал Гидаш, Назым Хикмет. Выступает и сам Залка – не как директор, как писатель. Как директор он пишет:

«Театр не должен терять из вида основной своей задачи – вскрытия нужных проблем. От этого не следует уклоняться, даже если бы это противоречило материальным интересам театра». Между тем Театр Революции был хозрасчетной организацией. Это было непросто – билеты здесь стоили дешевле, чем в большинстве других театров: в Художественном театре хороший билет в партер стоил 6 рублей, у Мейерхольда – 5, а в Театре Революции самый дорогой – 3 рубля 85 копеек. Но трудности трудностями, а за пять лет своего существования Театр Революции сложился как некая целостность, как определенная «индивидуальность» среди других сцен Москвы.

«Начал все-таки Мейерхольд. Он дал тон. Он первый властно постучал дирижерской палочкой и прогремел интродукцию»[99]. Теперь сам Мейерхольд искал иных путей, но Театр Революции по-прежнему резонировал его идеями.

Уже сошло на нет противостояние театральных фронтов. Уже были поставлены «Любовь Яровая» в Малом, «Дни Турбиных» и «Бронепоезд 14‑69» в Художественном. Но Театр Революции не хотел расставаться ни со своими традициями, ни со своей публикой.

В те годы публика расслаивалась так же резко, как различалось «снабжение», убранство театра, способы постановки или игра актеров. Театр сам заботился о составе своей аудитории; рабочему зрителю предоставлялись всяческие льготы: так называемая «рабочая полоса» в распределении билетов; отдавали кое-что и учащейся молодежи.

«Работницы в красных косынках, красноармейцы; рубаха и потертый френч рабфаковца и вузовца, скромный костюм рабочего. Шумная толпа комсомольских ребят распевает хором песни в антрактах. Проходят группы экскурсантов от рабочих клубов, заводов и фабрик. Встретится и типичная фигура служилого советского интеллигента»[100]. Так выглядел на обычном спектакле зал Театра Революции, и Бабанова играла свою очаровательную Полиньку и пела песенки Бьенэмэ перед этой аудиторией, подобно Суок из революционной и сентиментальной сказки Юрия Олеши «Три Толстяка» – она выйдет в свет в 1928 году. Сказочная девочка-кукла с растрепанными золотыми волосами, лукавым и капризным личиком и странно-мелодичным голосом, способным околдовать самих Толстяков и растрогать людей с заскорузлыми рабочими руками, кажется {114} списанной с бабановской героини, выступает ли она перед красноармейцами и рабочими или перед «изысканной» нэпманской публикой – разряженными дамами и мужчинами с перстнями на пухлых пальцах, которых, по словам того же очевидца, можно увидеть «в первые дни какого-нибудь сенсационного спектакля», а на «Озере Люль» – всегда. «Толстяки» так же любили Бабанову, как считали ее своей вузовцы и рабфаковцы в потертых френчах.

Статистика – дитя социологии, которой так усердно занималось это время бурных начинаний, – подтверждала видимость: большинство спектаклей, в том числе «Доходное место», выдерживали «чистоту классового состава зала» на 85 – 90 % и только «Воздушный пирог», где Бабанова играла Риту Керн, снижал ее до 75, а «Озеро Люль» даже и до 60 %.

Начиная с «Воздушного пирога» Ромашова, зритель мог рассчитывать увидеть на сцене не только абстрактный революционный порыв, но и себя самого, свой, слегка утрированный быт, который стал проникать на сцену театра, впитываясь в поры разреженного революцией театрального действа.

Надо представить себе пеструю Москву середины двадцатых годов с ее смешением взорванных укладов, взбаламученным бытом, медленно оседающим в уплотненных «коммуналках», нашествием провинции в столицу – весь этот огромный малоэтажный, замощенный только в центре город, кипящий производственными совещаниями, заседаниями, комиссиями, дебатами, частной торговлей с рук, чтобы оценить робкую еще тягу Театра Революции к полуфельетонному жанризму.

Наверное, никогда еще не был московский быт столь фантастичен. Уже отошел аскетизм и художественный максимализм ранних двадцатых. Город снял «левый» супрематистский наряд. Уже не воздвигались к праздникам пламенные, хотя и фанерные, монументы; грозные молнии больше не бороздили брандмауэры; кое-где еще дразнила задиристая реклама Маяковского – Родченко, но из-под нее проступали наружу блеск и нищета старой «наглядной агитации» торговли. Золотые кренделя качались над булочными. Синие стекла очков перегораживали улицу над магазинами оптики. Дореволюционные вывески-анекдоты доживали над бывшими модными лавками: остроносые туфли вываливались из корзины и одну из них утаскивал шпиц. Бесчисленные ларьки Охотного ряда цвели купеческой жестью вывесок.

Кумачовые лозунги и плакаты соседствовали с рекламой торговли. Они были утилитарны и наглядны. Метр и килограмм бросались в глаза со стен и заборов – взамен старых аршин и фунтов вводилась единая европейская система мер и весов.

По Красной площади еще ходили трамваи. Летом к пронзительным трамвайным звонкам прибавлялся гром пролеток по булыжным мостовым; изредка городской шум прорезывал звук клаксона – автомобиль еще не стал «средством передвижения». Зимой засыпанная снегом Москва становилась тихой, почти беззвучной. Вместо пролеток по заснеженным мостовым, накатывая полозьями блестящие ленты следов, двигались сани. В переулках царствовал конный транспорт: шустрые воробьи расклевывали дымящийся на морозе пахучий конский навоз; лошади прятали морды в торбы с овсом. Сладко пахло березовым дымом печей. Снег топили в снеготаялках.

По ночам в них забирались беспризорные. На углах и у неработающих церквей то и дело попадались нищие. Нищих и беспризорников было много. Резко сдвинувшаяся жизнь выбросила людей из насиженных ячеек, и отдельная {115} человеческая судьба нередко становилась делом случая. Биржа труда не справлялась с ней.

Глаз заезжего человека, не всегда улавливая внутреннюю логику чужой жизни, тем острее схватывает ее внешние черты. Поставленные в неожиданную связь, они кажутся увеличенными. Поэтому так интересно бывает читать путевые очерки «о себе».

Кажется удивительным, что путешественник из Германии – доброжелательный и острый наблюдатель Вальтер Беньямин – увидел нашу северную, по его понятиям, столицу такой живописной, бьющей через край жизнью, подобно югу Италии, а не средней Европе. Его изумляла текучесть московской географии: «… перемещаются трамвайные остановки; магазины превращаются в рестораны, а спустя две недели – в учреждения. Эти изумляющие опыты переустройства – их называют “ремонт” – охватывают не только Москву, они общерусские». Непривычный глаз поражало изобилие жизни под открытым и притом холодным зимним небом. По сравнению со Столешниковым, «каким вымершим и пустым выглядит Берлин».

«В Москве товары повсюду вылезают из домов, висят на заборах, прислоняются к решеткам, лежат на мостовой. Через каждые пятьдесят шагов стоят бабы с папиросами, с фруктами, со сладостями. Перед ними корзинки, иногда на салазках. Пестрый шерстяной платок прикрывает от мороза яблоки или апельсины, пара лежит сверху для приманки. Китайцы торгуют искусными бумажными изделиями, чаще всего драконами в форме экзотических морских рыб… У мужиков корзины полны деревянных игрушек – повозок и лопаток; в красный и желтый выкрашены повозки, лопатки у ребят красные и желтые…

Под голыми деревьями бульвара стоят щиты фотографов с пальмами, мраморными лестницами и южными морями. И еще напоминает о юге дикое разнообразие уличной торговли. Гуталин и чернильные приборы, полотенца, игрушечные санки, детские лопатки, дамское белье, вышитые птицы, платяные вешалки – все выпирает на улицу, как будто стоит разгар неаполитанского лета, а не 25° ниже нуля.

… Торговцы горячим собираются возле биржи труда. Они продают свежеиспеченные пироги и жареную колбасу. Но все это совершается тихо – выкрики южных торговцев здесь незнакомы. Лишь одна каста оглашает улицы криком – это старьевщики с мешками за плечами. Их меланхолический зов раз‑два в неделю раздается в каждом квартале»[101].

Неискушенному наблюдателю было невдомек, что этот разлив мелочной торговли был безмолвен еще и потому, что собственно торговцев во всей этой пестрой массе почти не было. Как мало было их и на знаменитой Сухаревке – этом огромном торжище у подножия красной Сухаревой башни, где прямо на снегу или с рук продавались самые диковинные предметы. Переходное время вышвырнуло наружу из-под крыш всю эту массу людей и вещей. С одной стороны, надо было как-то жить; с другой – уже хотелось жить «красиво».

Пройдет несколько лет, и Мейерхольд поставит «Клопа» Маяковского, который наведет громадный телескоп своего таланта на этот поневоле живописный, муравьиный разворошенный быт. Но все же впервые повседневность современной зрителю жизни, пестрота ее укладов, новизна ее проблем нашли свое место на тесной сцене Театра Революции. Жанризм его, оттолкнувший Мейерхольда, был мельче, но подробней, фельетонней, но и документальней сатиры Маяковского. Зрителю было интересно увидеть на сцене себя.

{116} Работа советского банка и аферы черной биржи, дела фабричной администрации и выходки «живописных» фабричных хулиганов, житье провинциального города и быт деревни – все это проникает на сцену театра в странном сплаве документальных фактов, выхваченных прямо из номера газеты, и смелой условности их изображения, – критика и назовет это словом «жанризм». Общая социальная направленность мейерхольдовского «Человека-массы» оставалась фоном этой подвижной, текучей и в то же время зафиксированной крупными планами преувеличенных фельетонных деталей картины современной действительности, принесенной на сцену драматургами Ромашовым, Глебовым, Билль-Белоцерковским.

Ничего похожего на иллюзорность эта сцена не знала. Она была демонстративна. Общую конструктивную установку дополняли выдвижные, поднимающиеся и проваливающиеся в люки, уносимые механическими тротуарами фрагменты быта – деловые кабинеты и жилые комнаты, телефонные будки, скамейки бульваров, фонари, ресторанные столики, вокзальные залы и фабричные цехи. Все это менялось, трансформировалось прямо на глазах у зрителя в резком свете прожекторов; все это было целесообразное, функциональное, грубо сделанное из тех же бедных материалов, которыми пользовалась сама жизнь: дерева, гвоздей, дешевых тканей. Хроника и в то же время плакат.

Под стать этому была и игра актеров – разношерстных и все-таки объединенных общим стилем театра, где изощренному мастерству Мартинсона или Терешковича, эксцентрическому бытовизму Орлова всегда отзывалось нечто от самодеятельности, от агитспектаклей, от духа Теревсата, который еще жил в этих стенах и питал собою спектакли, так не похожие на другие, быть может и лучшие, театры Москвы.

… Через много лет, уже после войны, когда наружная унификация сравняет в значительной степени все сцены и Дмитрий Николаевич Орлов, партнер Бабановой и один из самых сочных бытовых актеров Москвы, перейдет в Художественный театр, окажется, что его бытовая сочность иной природы, состоит из иных элементов и с трудом сочетается, с психологизмом МХАТа. Не желая себе в этом признаваться и признаваясь, Орлов будет насиловать свое уже сложившееся мастерство, приспособлять себя к чужой системе. То, что казалось близким из отдаления каких-нибудь четырех-пяти кварталов, пролегающих между Никитскими воротами и Проездом Художественного театра, на деле окажется разно и несоединимо. Под спудом внешней похожести все еще будут пульсировать разные театральные течения…