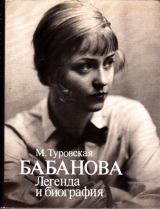

Текст книги " Бабанова. Легенда и биография"

Автор книги: Майя Туровская

Жанры:

Биографии и мемуары

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 23 (всего у книги 25 страниц)

Масштаб исполнения – его плотность, весомость его легкости и воздушности – стал очевиден только тогда, когда Бабанова ушла из «Гамлета» и на месте Офелии в мишурной ткани спектакля образовалась едва заштопанная дыра.

Из письма по поводу Офелии

«Дорогая Мария Ивановна!

Вчера я смотрела второй раз “Гамлета” и не могу передать Вам, до какой степени я огорчилась, увидев в нем другую, не Вашу Офелию.

… Я знаю (все театральные люди знают), как Вы требовательны к себе, как мучительно и горько переживаете каждую премьеру. И мне страшно подумать, что Ваше вчерашнее отсутствие в спектакле – не случайность, что кто-то неосторожным словом ранил Вашу чувствительную душу…

Мы сегодня так мало избалованы настоящим мастерством, что перестаем быть восприимчивыми к нему, перестаем отличать бриллиант от подделки. Только глядя на Анисимову, я до конца поняла, каких глубин касаетесь Вы в этой роли. Там, где, казалось мне, Вы не играли ничего (в этом и заключается высшая мудрость искусства – ничего не играть), я вижу теперь множество таких захватывающих деталей, до которых весьма редко поднимается наш театр.

… И когда нам показывают со сцены такое существо, такую душу – должны замолкнуть все дурные языки, если даже они существуют…»

Это письмо критика З. Владимировой датировано 4 января 1955 года.

Спектакль увидел свет 16 декабря 1954‑го, и, стало быть, двух недель было достаточно, чтобы Мария Ивановна распрощалась с ролью, которая досталась ей так дорого. Увы, дело было не в «дурных языках» или не только в них. Невыносимо для Бабановой было не то или иное отношение к ее праву играть Офелию, то есть к вопросу постороннему и искусству и Офелии. Невыносимо было само внимание к тому, что Б. Львов-Анохин назовет «право мастеров». Так он озаглавит свою статью, которую начнет с похвалы бабановской Офелии[247]. Для нее театр не был «правом» – он был жизнью.

Но имя Бабановой еще раз стало предметом околотеатральных пересудов. Конечно же, ни в чем дурном никто Марию Ивановну не подозревал – ее артистическая честность была вне подозрений. Статья Львова-Анохина была проникнута пиететом и рыцарственностью по отношению к актрисе. Но и эта деликатная защита всколыхнула в душе бывшей Муси Бабановой все незаслуженные и незабытые обиды, все ее душевные травмы.

{307} Из письма М. И. Бабановой

«Дорогой Борис Александрович!

На одном из спектаклей в г. Виннице мне кто-то из актеров принес газету “Советская культура” с Вашей статьей.

Целую бурю противоречивых мыслей и чувств вызвала она во мне настолько сильно, что сразу я даже не могла их выразить в письме к Вам.

Первое, что мне хочется сделать, – это поблагодарить Вас от всего сердца, Вас, выступившего на защиту наших актерских прав, попранных и временем и людьми.

Другое чувство – ощущение незаслуженности Вашей оценки роли Офелии.

Это еще настолько глубокая актерская травма… что у меня нет сил рассказать Вам об этом подробно…

Жизнь моя загублена наполовину Мейерхольдом, наполовину Охлопковым – и она прошла. Осталось так немного, что из-за этого не стоит “городить огород”.

… Словом, Вы раскупорили в моей душе целый ящик, плотно упакованный и не открывавшийся много лет…»[248]

Быть может, и даже наверное, это было несправедливо, но стереотип, некогда созданный отношениями с Мастером, остался в ее сознании навсегда. Впрочем, потеряв душевное равновесие, своей привычной иронии Мария Ивановна не утратила. Она кончала письмо шутливой припиской: «P. S. Желтый цвет бумаги не символизирует ничего. Просто в “деревне” ничего другого не оказалось».

Сколь больно и долго припоминают актеру любые компромиссы, Бабанова могла оценить еще через год, когда в статье интеллигентнейшего драматурга и критика прочитала:

«Некоторые актрисы не могут изменить амплуа, другие же могут, но не хотят.

Я с нетерпением жду встречи с Бабановой – Раневской в “Вишневом саде”, но не смотрел ее в Офелии; не смотрел потому, что люблю эту актрису и после ее спектаклей хочу уходить с чувством наслаждения, а не сожаления. Я не видел ее в “Молодой гвардии” и наслаждался – позже – в “Зыковых”… Бабанова – выдающаяся актриса, но у нее не хватает мужества полностью перейти на другое амплуа и проститься с ролями, которые не приносят ей ничего, кроме травмы»[249].

Трудно представить себе что-нибудь более несправедливое, чем это заключение, и более непереносимое для гордости Марии Ивановны, чем слово «сожаление».

Между тем 31 января 1956 года предстоял тысячный спектакль «Тани», и Бабанову попросили его сыграть. На это она могла согласиться с чистым сердцем: «Таня» была играна семнадцать лет подряд.

Тысячная «Таня», обставленная театром со всей возможной торжественностью, оказалась чем-то большим, чем чествование. Кто знает, что вспомнилось и что пережилось заново на этом праздничном и грустном спектакле? Голос актрисы звенел в каждом закоулке старого и неудобного театрального зала, со временем обитого красным бархатом и украшенного позолотой, но не ставшего от этого намного респектабельнее. А лицо ее под пушистой шапочкой казалось {308} совсем молодым – может быть, потому, что на сей раз она об этом не заботилась…

Охлопков не только дал Марии Ивановне этот «бенефис», как бы в извинение за все те стрессы и травмы, которые выпали на ее долю среди шумного успеха «Гамлета», но и эффективно появился на сцене, стремительно пересекая ее по диагонали (как это делал Мейерхольд), чтобы поздравить юбиляров.

Газеты откликнулись на «Таню», как на премьеру. «Гостя-иностранца, приехавшего с целью познакомиться с нашей жизнью, я повел бы на этот спектакль», – написал драматург Александр Крон[250].

Арбузов начертал на программке:

«Любимой артистке – Соавтору – в этот большой для нас с Вами день – от тысячу раз благодарного автора.

Мария Ивановна! Целую Вас – можно?

31/I‑56.

Ал. Арбузов».

А между тем за всем этим внешним пунктиром жизни – за редкими праздниками сцены, почетными награждениями, газетными пересудами, чьими-то страстными и бесполезными привязанностями – тянулись годы и годы безрепертуарья, метаний, борьбы за жизнь – та невидимая миру драма снедающего таланта, которая давно уже стала уделом Бабановой.

В театре слышны стали новые имена: незнаменитый актер Розов вдруг стал знаменитым драматургом, перегоняя по популярности Арбузова; в Центральном детском театре режиссировал Анатолий Эфрос; молодой и уже известный актер того же Детского Олег Ефремов по ночам репетировал с молодыми студийцами. О Мейерхольде стали говорить вслух, собирать о нем материалы. {309} К Марии Ивановне тоже, естественно, обращались с расспросами, но она по-прежнему молчала. В трудные годы она ни разу не подняла голос против него, но простить не могла. Упоминали его или нет, Мейерхольд всегда был с ней. Менялись кумиры. Новые, молодые актеры с их откровенностью, раскрытостью внутреннего мира становились властителями дум. Они были раскованнее и свободнее в отношениях со зрителями, но меньше заботились о мастерстве. Казалось, они не столько играют роли, сколько выносят на сцену свой новый и современный облик, себя. Молодежный зал смотрелся в «Современник», как в зеркало.

Не то чтобы Мария Ивановна не любила новое или не радовалась ему, но изменить себе она не могла. Сцена не могла стать для нее исповедальней. Сцена была сценой – не больше, но и не меньше. Жизнь проходила в напрасных хлопотах, тщетных ожиданиях, утрачиваемых надеждах.

«Дирекции Театра имени Маяковского

М. И. Бабановой

Заявление

В результате целого ряда фактов, в течение целого ряда лет, я пришла к выводу полной безнадежности моих творческих перспектив в театре.

Полное равнодушие, проявляемое дирекцией по отношению ко мне, начиная с вопросов насущных, касающихся моей актерской жизни, и кончая вопросами менее важными, но все же требующими помощи или хотя бы внимания со стороны дирекции, – все это заставило меня прийти к тяжелому выводу, что я перестала быть нужной театру. Такое положение невозможно для человека, не утратившего ни сил, ни способностей к работе.

Видимо, это убеждение не разделяется ни дирекцией, ни руководством театра, – поэтому я вынуждена искать выхода из создавшегося положения вне стен того театра, который я считала своим домом, потому что отдала ему почти всю свою актерскую жизнь.

11 апреля 1955 года

М. И. Бабанова»[251].

Трудно представить себе, до каких степеней отчаяния должна была дойти Мария Ивановна, чтобы отнести в дирекцию театра этот крик души. Пробитый Дыроколом и аккуратно подшитый, он хранится среди других заявлений и {310} распоряжений по театру – о взыскании с опоздавшего на двадцать минут пожарника, с оркестранта, явившегося пьяным на спектакль, о предупреждении актерам, которые неаккуратно сдают реквизит после спектакля. Там же подшит и ответ Охлопкова – участливый, доброжелательный, даже конструктивный, – достойный ответ худрука.

Из письма Н. П. Охлопкова

«Дорогая Мария Ивановна!

Я вполне понимаю чувство большой обеспокоенности, которое побудило Вас написать мне письмо по поводу Ваших дальнейших перспектив в нашем театре.

… Вы одна из тех замечательнейших актрис нашего времени, которая особенно права в своем законном требовании новой, интересной работы для себя, тем более что многие попытки руководства театра достать для Вас пьесу умную и интересную не увенчались успехом.

Было бы неверным и обидным преувеличением сказать, что руководство и дирекция совсем не проявляли беспокойства по этому поводу.

Руководство театра не раз связывалось с некоторыми драматургами и искусствоведами по написанию или подысканию для Вас пьесы.

… Так, А. Н. Арбузов специально для Вас пишет главную роль женщины 38 лет в своей новой пьесе “Блудный сын”…

… Вторая пьеса… также предназначенная для Вас самим автором, – это пьеса “Потерянный дневник”, которую пишет для Вас А. М. Файко.

… Если бы Вы увлеклись какой-либо ролью из классического репертуара, в такой же степени известной нам, как и Вам, то это было бы совсем прекрасно.

… После случая с “Гамлетом” мы особенно должны оберегать Вас и Ваше имя…

Ваш талант – умный талант. Вам – как художнику – свойственно глубокое воззрение на жизнь и на человека, и мы вместе с Вами должны остановиться на такой пьесе, которая была бы правдива, умна и достойна Вашего дарования и мастерства.

Очень прошу Вас понять меня, как Вашего друга и товарища по театру…

Пожалуйста, подумайте над участием Вас в следующих пьесах, сообразно Вашим новым намерениям:

“Волки и овцы”

“Вишневый сад”

“Месяц в деревне”

“Чайка” (роль актрисы)

“Хозяйка гостиницы”

“Нора”.

… Кроме всего было бы так же замечательно, если бы Вы, наряду с Вашей артистической деятельностью, помогли театру своим режиссерским мастерством…

Любящий Вас Н. Охлопков»[252].

Из неотправленного письма М. И. Бабановой Н. П. Охлопкову

«Я буду говорить с Вами откровенно, так как внутренне я перешла какой-то порог, за которым кончаются недоговоренности, взаимная дипломатия и {311} все то, что ненужно унизило бы мое отношение к Вам, как к художнику, и к себе, как к взрослому и честному в своем деле человеку.

… Я знаю, что я нелюбима Вами, как актриса. Знаю это так же хорошо, как знает ребенок, когда его не любят родители.

… Я не была любима Мейерхольдом, перед которым когда-то преклонялась и готова была на любые жертвы за радость быть свидетелем его работы… И вот теперь судьба вторично поставила меня в те же условия нелюбимой дочери, которая ничем и никак не может доказать своего отношения к Вам.

… Даже последняя моя “жертва”, принесенная Вам в роли Офелии – об этом я не могу без ужаса вспомнить до сих пор, – не изменила ничего в Вашем отношении ко мне…

… И даже после этого Вы мне отказали в работе, которую обещали со всякими оскорбительными условиями – о них я уже и не говорю…»[253]

Сейчас уже не важно, что яблоком раздора была пьеса второстепенного английского драматурга Дж. Барри «То, что знает каждая женщина». Не важно, потому что историк действительно знает то, чего не знали действующие лица жизненной драмы, мучаясь и расшибаясь о призрачные препятствия. Если бы человек мог заглядывать вперед, наверное, он вообще не поднял бы рук для дела, ибо, как сказано в одной древней книге, «все суета сует и томление духа». К счастью, человек об этом не думает, и, как умела, Мария Ивановна боролась за единственное свое право – право самоосуществления на сцене.

Она сыграла все же пьесу Барри, правда, не в Москве, а в ленинградском Драматическом театре, гастрольно. Впервые она настолько отчаялась, что даже {312} стала подумывать о переезде в Ленинград. Но, как и тридцать лет назад, когда она рассталась с Мейерхольдом, мысль эту она в конце концов оставила.

Добротная английская комедия прошла с добротным зрительским успехом. Правда, играя простушку Мэгги, Бабанова придала ей больше значительности, чем предполагалось по ситуации, и было не очень понятно, почему эта умная и очаровательная женщина должна завоевывать любовь своего скучного мужа.

Но и это не было существенно; существенно было другое: ставка на «добротную», среднюю, умелую драматургию не оправдывала себя. Можно, разумеется, представить себе воображаемый «театр Бабановой» и так: десяток-полтора средних, репертуарных пьес, выгодных для ее виртуозности. Но оказалось, что ее великий, редкий на русской сцене профессионализм подчинялся тем же законам особой избирательности, что и пророческий дар Комиссаржевской. Как срывающийся голос Комиссаржевской «пел и плакал о весне» в каком-нибудь «Бое бабочек», так серебряный голос Бабановой перекладывал на «музыку времени» витиеватые рацеи Стеллы или грубый жаргон Анки.

Из неотправленного письма Н. П. Охлопкову

«… Вы бросили мне подачку в виде нескольких ролей, из которых почти все я упустила время играть по возрасту. Мне пришлось остановиться на роли Раневской, потому что я очень люблю Чехова и люблю “камерные” пьесы. Больше нипочему, ибо роль Раневской не совсем отвечает моим данным…»

На этот раз, как ни печально, Мария Ивановна была права: время было упущено и для «Норы» (роль несомненно бабановская) и для лукавой «хозяйки гостиницы». Права она была и относительно Раневской.

И если для горьковской Софьи Зыковой жизнь заранее собрала все необходимое и достаточное в «запасниках» опыта, то она не приготовила в сценической личности Бабановой двух главных для Раневской свойств: «грешности» и легкомыслия – не в житейском, разумеется, а в широком историческом смысле. Легче всего списать убытки на режиссера спектакля, Дудина: не сумел он разглядеть в Любови Андреевне ту девчонку, которая шалила и пряталась в уголках старого помещичьего имения, пока не прошалила жизнь. Быть может, возможна была бы и такая Раневская. Но та умная, деловая, хотя и несчастливая женщина, которую сыграла в конце концов Мария Ивановна, отлично могла бы управиться с родовым имением, и перспектива «дачников» едва ли показалась бы ей такой отвратительной. Для чеховской Раневской она была слишком хозяйкой своей судьбы.

Может быть, можно пожалеть и о том, что Мария Ивановна не сыграла Аркадину – наверное, достало бы ей и иронии и искренности, чтобы показать в этой обольстительной каботинке житейскую изнанку ее, бабановского, страстного профессионализма.

Новее это не объясняет чего-то более важного, более общего. Видно, не пришло еще время. Ведь не удалась потом Раневская ни искренней и серьезной Гиацинтовой, ни мягкой и женственной Добржанской. Не хватало какого-то витамина, какой-то не профессиональной, а исторической нужды в Чехове, хотя ставили его нередко. Не хватало чувства современности – того, чем щедро одарена была Бабанова всю жизнь. Может быть, поэтому Раневская осталась просто хорошо сыгранной ролью, не более.

Сыграла Мария Ивановна со временем и одну из пьес Арбузова, специально написанную для нее. Отказалась от второстепенной роли тети Таси в «Годах {313} странствий» и согласилась на главную роль бывшей актрисы Александры Ильиной в пьесе «Нас где-то ждут» (1963 год). И опять оказалась неточность, если не промах…

Само собою, памятный театр середины пятидесятых-шестидесятых был занят другим. Кто же из нас не помнит тех повсеместных перемен, которые происходили тогда в жизни, в искусстве и на театре, в частности? «Проблема поколения», вспыхнувшая внезапно на переломе времен; объяснения «отцов» с дерзкими и любознательными «детьми». Непочтительная молодость требовательно заявляла свои права. В искусство вторглось новое поколение со своими проблемами, образом жизни, внешним обликом. «Звездные мальчики» и их разболтанные «чувихи» потеснили на мгновение прочих героев и заняли умы. Они настаивали на переменах.

Исподволь начиналась та очередная революция быта, которая сегодня отодвинула в далекое прошлое еще памятный нам уклад предвоенных и послевоенных лет. Из массивного «Москвошвея» страна нехотя и в то же время уторопленно переодевалась в более свободную, модную, временную одежду общеевропейского образца; газеты сохранили как память этих перемен ожесточенные баталии о «вкусах», о ширине брюк и украшении интерьера. Появилось слово «дизайн».

Привычная, застарелая нужда в жилье вдруг получила перспективу: на бывших окраинах Москвы, в новых районах стали расти однообразные, но все-таки дома с отдельными квартирами для всех, не только для «знатных людей». Быт, годами слежавшийся в тесных коммунальных квартирах, взрывался изнутри, дома буквально выворачивались наизнанку. Неподвижность, косность, теснота выкидывались на дворовые помойки вместе с отягченными пыльным хрусталем старыми люстрами, бабушкиными диванами, славянскими шкафами и библиотеками дореволюционных приложений к «Ниве» в бумажных обложках. Нужды нет, что десяток лет спустя все это будет заботливо подбираться, чиниться и водружаться под невысокие, разграфленные плитами потолки стандартных квартир: тогда это было раскрепощение. Чего только нельзя было найти в те дни на московских задворках! Медные самовары и оранжевые шелковые абажуры, разломанные стулья красного дерева и топорные кухонные {314} столы тридцатых, цинковые корыта и лилии старого стиля «модерн» на подставках ветхих настольных ламп.

Зато у мебельных магазинов, забитых штабелями одинаковых, геометрических, полированных шкафов и сервантов толпились возбужденные очереди. Бушевал импортный, портативный, утилитарный, современный «модерн». Запросто расставаясь с разновременными семейными реликвиями, послевоенная бедность искала доступной компенсации в первых мебельных «гарнитурах» (слово, всплывшее из времен мадам Петуховой), и юные герои Розова бросались наперерез этому робкому еще, небогатому потребительству, которое они третировали как «мещанство».

Все эти катаклизмы миновали, разумеется, тихую квартиру на улице Москвина. Хозяйка ее и в юности отличалась постоянством. Не было здесь и молодого поколения, склонного к переменам. Здесь по-прежнему стояли добротные старинные вещи: стулья, диваны и комоды красного дерева – русский бытовой, очеловеченный ампир. Мария Ивановна не отдала бы за модные полированные доски ни одной старой фарфоровой чашки. Лишенная стяжательства и суетного тщеславия, равнодушная к нарядам и драгоценностям, она всегда была домовита. Ей доставляло удовольствие, отыскав какой-нибудь обшарпанный старинный стол-бобик, секретер или «буль», восстанавливать их, приводить в порядок, находить им место. Пройдет немного времени, все это станет такой же принадлежностью моды, как полированный сервант в середине пятидесятых. Но для Марии Ивановны это будет таким же естественным наследием поколений русских актрис, как секреты их мастерства. Так жили в дни ее юности тогдашние «старухи» Малого театра – Гликерия Федотова или Лешковская; так жила Ольга Леонардовна Книппер-Чехова. Это был спокойный, интеллигентный интерьер русской актрисы – не «дивы» и не «звезды», – работающей и зарабатывающей, обладающей наследственным вкусом. Среди этих вещей живет Мария Ивановна и посейчас. Один лишь карандашный рисунок Фаворского, изображающий хозяйку в роли Гоги, – вещь, которая могла бы украсить любой музей, – свидетельствует о ее сценических триумфах. Мария Ивановна настолько мало озабочена своей славой, что даже подарок Пастернака – перевод «Ромео и Джульетты» с его автографом – был с трудом разыскан где-то в недрах квартиры, – беспечность, непростительная с точки зрения фанатиков «архивности».

Чреватые переменами пятидесятые и вообще обошли ее стороной.

Бабанова оставалась легендой, но время ее как будто удалилось, осталось за перевалом истории. Та же участь со временем постигла и театр Охлопкова с его громоздкой романтикой.

Это заметно издали, но об этом с трудом думает живой, полный сил и таланта человек. Мария Ивановна с ее обостренным чувством истории и трезвостью взгляда, как ни странно, об этом думала. Но как всякий живой, здоровый человек должна была стараться вытеснить это из сознания, чтобы бороться.

Из писем М. И. Бабановой

9.11.56 г. В. Я. Вульфу

«… Пребывание в Баку[254] оставило страшную травму актерского порядка… Поверьте, мне нелегко было быть в положении “бывшего человека”, – и я {315} отчетливо поняла это положение именно в Баку, в силу прежде всего незанятости и занятости в старье, которое уже не “котируется” ни мной, ни другими.

По приезде в Москву некто, кто имеет в виду стереть меня с лица земли как актрису, сделал попытку отодвинуть выпуск спектакля “Вишневый сад” еще на год. После этого я обрела наконец ту твердость, которую придает отчаяние…

И если бы на месте Дудина был Всеволод Эмильевич, я бы смело смотрела вдаль. Но боюсь всего…

Но все же, если есть работа, то жить можно, и это, вероятно, наделило меня неслыханным нахальством дать себя уговорить выступить в роли Тани в 1000‑м спектакле. Об этом не жалею, хотя неделю перед этим не могла ни пить, ни есть – и играла, как в тумане. Этот спектакль несколько залечил рану, нанесенную мне в Баку, и я почувствовала себя живой и существующей и кому-то нужной».

30.XI.56 г. Н. М. Тер-Осипян

«Несмотря на непрекращающиеся аншлаги[255] и сладкие слова, какая-то тоска не перестает меня мучить. “Все жду чего-то” плохого от усталости или привычное ощущение ожидания ударов от судьбы – не знаю. Впереди та же тьма…

Хорошо бодриться, выпив рюмку водки и сидя за столом с друзьями, но когда остаешься одна в тихом и пустом номере и ясно понимаешь всю отчаянность своего положения – тут глаза закрывать не приходится.

Быть изгнанной из театра после всего, что было там оставлено своего, – это конец настолько оскорбительный и страшный, что я не знала – даже я не знала, – что этим кончится моя актерская жизнь.

Но все же надо жить, а не собирать порошки…

Деньги за репетиционный период получила с безумными вычетами. Вместо 3600 получила три тысячи с небольшим… Хочу отложить на шубу.

… Банкет будет завтра. О, ужас. Хотела было выписать тальму с перьями – но… зачем? Буду во вдовьем одеянии, так больше подходит».

23.XII.56 г. Н. М. Тер-Осипян

«Здесь продолжается психоз по сборам и прочему. Хорошо, что у меня трезвая и злая голова, ее не проймешь. Нет, думаю, дураков нет. Сегодня так, а завтра иначе – будь готова ко всему, Мэгги!»

31. I.57 г. В. Я. Вульфу

«Вчера приехала… чтобы сыграть премьеру “Вишневого сада”. Думаю, что Чехова театр не понял, а я только поняла, что не поняла, а сделать не смогла.

… Иногда мне кажется, что я уже ничего не смогу больше сыграть, даже несложную пьеску Барри. Я только теперь поняла, как ее надо было ставить. Но сделать это и технически, и дипломатически невозможно. А играть так, как есть, не хочется…

У Акимова пойдет скоро “Давным-давно”. Что-то скребет на душе, время – это самый страшный наш враг, непобедимый и непреклонный.

“И за борт ее бросает” – ну, все».

{316} 16.11.57 г. Н. М. Тер-Осипян

«Из “хорошего” – была на акимовском спектакле “Деревья умирают стоя”. Это что-то упоительное, пьеса дивная, поставил, как настоящий мастер, оформил потрясающе – и все просто, с тонким вкусом, и обнаружил вдруг человечность, глубину, “чего никогда не делал раньше”.

Юнгер играла семидесятилетнюю старуху, но это “та роль”.

Роль для Ермоловой, примерно, но ей Акимов сделал все, вплоть до пальцев, как когда-то Мейерхольд Зинаиде.

… Ужас как захотелось режиссера! Как он нужен каждому из нас! Режиссера, который через актера проявлял бы свое мастерство…»

После ленинградской эскапады Мария Ивановна никогда уже больше не пробовала уйти из театра, где прошла большая часть ее жизни. Не то чтобы она смирилась – человек не может смириться с тем, что ему не хватает воздуха. Она продолжала искать подходящую роль с обычным своим упорством. Люди – особенно люди немолодые – редко понимают свои ошибки, но Мария Ивановна с ее критическим умом способна была и на самокритику. Когда-то она отказалась от роли Бэрди в «Лисичках» Лилиан Хеллман, предпочтя ей Элизабет в пьесе Моэма «Круг». Но настал день, когда она догадалась, что чего-то не додумала. «Сейчас позвонил Игорь Дмитриев… им пришла в голову пьеса “Лисички”, где я когда-то упустила роль Бэрди, – пишет она Тер-Осипян, – и меня за это грызла Серафима Бирман… Бэрди мне хотелось бы сыграть, и я жалела, что не поняла сразу эту роль… Она раненная жизнью птичка – это было бы мне близко».

Такие ошибки будут еще случаться, но кто не без ошибок, тем более что вкусы меняются труднее всего.

Кое‑что будет ей перепадать из репертуара театра. Будет улыбаться и удача. То перепадет роль суфлера тети Капы в водевиле Д. Угрюмова «Кресло № 16», и снова будут писать, что «весь спектакль освещен замечательным мастерством Марии Ивановны Бабановой»[256] и что «в этом образе водевильная легкость и непринужденность сочетаются с непринужденным лиризмом»[257]. И хотя Мария Ивановна сумеет рассказать кое-что смешное, а кое-что и серьезное о женщине своей эпохи, наделив маленькую тетю Капу мужской повадкой, размашистыми жестами, той чуть-чуть гипертрофированной самостоятельностью, которая дается одиночеством, все же этот вполне «крепкий» успех не был, разумеется, настоящим бабановским успехом.

Заняла на время внимание Марии Ивановны гораздо более интересная работа: ей досталась главная роль в пьесе К. Маримото «Украденная жизнь». Пьеса была чем-то вроде японского варианта горьковской «Вассы Железновой».

Ставила ее в качестве своего дипломного спектакля студентка ГИТИСа, молодая японская актриса и режиссер Иосико Окада, и Мария Ивановна, так сказать, из первых рук получила «секреты» еще одной национальной культуры. Героиня пьесы Кей попадала в богатый дом Цуцуми наивным и перепуганным подростком, а кончала пьесу безумной старухой. Все это сулило актрисе бездну интересных возможностей, но и требовало от нее тончайшего мастерства при переходах из возраста в возраст.

Нужды нет, что кроме подробностей японского быта да обращения со сложной и непривычной одеждой, которую нужно было мгновенно менять между картинами, молодая японская актриса мало чем могла ей помочь. Зато ей помогала {317} вся старая мейерхольдовская тренировка, великая школа, пройденная некогда у Мастера, и вся ее бабановская кошачья цепкость и гибкость, с какой она умела на лету схватить мелодию и ритмы чужого языка, «переодеть» в кимоно и японскую грацию всю свою – все еще безошибочную – пластику, дать мгновенным абрисом характерность возраста. «Миниатюрность» искусства Бабановой была тут как нельзя более кстати, потому что вся роль состояла фактически из мозаики маленьких скетчей, в каждом из которых появлялась другая, новая Кей. Как клейма на житийных иконах, эти наивные и поучительные сценки складывались в горестную историю загубленного таланта и всей жизни Кей.

Б. Львов-Анохин. История человеческой жизни

«… Из зала на сцену ведет помост, носящий в японском театре поэтическое название – “дорога цветов”. По этой “дороге цветов”, задыхаясь, дрожа от ужаса, бежит девушка-подросток, она спотыкается, падает и клубком вкатывается на сцену. На сцене богатый дом. Прежде чем войти в него, девушка, по японскому обычаю, сбрасывает туфли, взбирается по ступенькам и, словно маленький, любопытный дикий зверек, рассматриваем богатую утварь, опасливо прикасается к красивым предметам…

{318} В ее чуть гортанных интонациях, жалобных и испуганных возгласах, подавленных вздохах, в ее торопливой, семенящей походке, заискивающих низких поклонах… целый мир наивной и запуганной юной души.

… Хозяйка дома Цуцуми объявляет Кей, что хочет выдать ее за своего старшего сына Синтаро. А Кей так любит Эйдзи, младшего… Оставшись одна, она вынимает из-за пазухи подаренный им красный гребень, прижимает его к щеке, потом отводит руку с гребнем далеко в сторону, а другой заслоняет глаза, отворачивается, чтобы не видеть, как безвольно, покорно разжимаются пальцы, как бросают на землю самое дорогое на свете…

Во втором акте Кей уже много старше, у нее почти взрослая дочь. Больше она не сгибается в униженных поклонах, она выпрямилась, кажется гораздо выше от пышной прически… В голосе Бабановой появляются стальные, властные ноты. Она избирает верный тон какой-то благородной сухости, почти холодной сдержанности. Пленительную женственную грацию японской женщины соединяет с ощущением стальной воли, мужской трезвости.

… Третий акт. В черных блестящих волосах Кей седые пряди. Она с надеждой ждет приезда детей Эйдзи, тоскует об ушедшей дочери, с горькой, {319} сдержанной лаской встречает вернувшегося мужа. Кажется, что на склоне жизни вместе с мудростью в этой женщине вновь проснулась человечность, надежда, ожидание счастья.

… Кей узнает, что пароход, на котором плыли дети Эйдзи, погиб, муж умирает у нее на руках… Глядя прямо перед собой невидящими глазами, она медленно бредет по помосту со сцены через весь зрительный зал, бессмысленно и трагически бормоча: “Я купила несгораемый шкаф…”»[258]

Сыграй Бабанова Кей в другое время и в других обстоятельствах, это стало бы событием театральной жизни и академией актерского мастерства. Пятидесятивосьмилетняя актриса развернула веер всех возрастов и состояний женщины с той виртуозностью и изяществом мгновенных зарисовок, на которые во всем русском театре способна была, кажется, она одна. Но спектакль вышел 17 июня 1959 года, и театру было не до виртуозности, а зрителю – не до загубленной капиталом судьбы японской девушки. Гражданственный, «молодежный», исповеднический театр конца пятидесятых говорил со зрителем о его собственных проблемах, на его собственном, сегодняшнем языке.

Между тем репертуар театров становился разнообразнее и начиналось уже постепенно знакомство с той современной западной драматургией, которая {320} предоставляла новые возможности как раз актрисам старшего поколения. Увы, с этой драмой Мария Ивановна трагически разминулась, как прежде разминулась она со стольким «своим» в русской классике, и нашему театру приходится горько сожалеть об этом очередном «убытке».