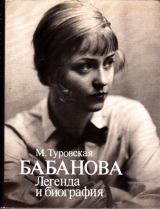

Текст книги " Бабанова. Легенда и биография"

Автор книги: Майя Туровская

Жанры:

Биографии и мемуары

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 10 (всего у книги 25 страниц)

Потом, гораздо позже, мы узнаем из опубликованных эмигрантских писем и воспоминаний и эту опасливую гордость бедности, привыкшую делать хорошую мину даже при самой плохой игре, и внутреннюю готовность к самообороне, и видимую легкость, почти цинизм тона («он стал немного gamin», – скажет о Гоге мать), за которой повышенная чуткость к унижениям, и взгляд с изнанки на «заграничную жизнь», немилостивую к бывшим ее баловням.

Все это было – откуда только взялось у тогдашней «активистки» Бабановой? – в безукоризненном парижском выговоре и чуть-чуть слишком отчетливом, старательном русском ее Гоги, в его напряженном высокомерии с отцом и в покровительственной резкости с матерью. За резкостью был болезненный надлом души, раненной жестокостью мира.

Привыкший к крохам, Гога знал цену деньгам, знал, как они нужны, но знал и жалкую унизительность подачки. Он вообще слишком много знал о жизни, этот маленький полугамен-полуджентльмен, хранивший в своем тонком профиле, во врожденном изяществе движений наследственную память привилегий, а в некоторой подчеркнутой церемонной светскости манер, отстраняющей фамильярность, – живую память многих оскорблений и бед.

Таких мальчиков, как Гога, не было до этого на русской сцене, не будет и после, и актриса, не имевшая случая «изучить жизнь», шла, следовательно, тропинкой интуиции. Тонким и острым чутьем художника, женским сердцем она расшифровала то, что было безошибочно намечено пунктиром авторских слов.

Она отдала Гоге свой испуг, недоумение, потрясение. Свое сознание отторгнутости, сиротства, которое пряталось под скорлупой безлично официальных и жалобно повторных формул, какими она извещала о своем уходе от Мейерхольда («Уважаемый редактор! Не откажите сообщить через вашу газету…», «Не откажите в любезности сообщить в редактируемом вами журнале…»). Ежеминутная работа души, стремящейся удержать дистанцию между собой и жизнью, была вложена в маленького Гогу.

Артистическое существо Бабановой, вовсе не склонное исповеднически распахиваться на сцене, напротив, нуждающееся в чужом образе, во внешней форме, было менее всего готово к выплеску в роли собственных, личных переживаний. И все же бывали в ее жизни мгновения, когда она становилась «лирической» в том высоком смысле, в каком слово это прилагают к поэзии.

Мальчик Гога стал «лирической» ролью Бабановой. Может быть, самой лирической и самой личной.

{131} Не только несчастная биография одного этого мальчика, еще не знающего, что единственная ненадежная опора – Ксении – рухнула, что мать не захотела жить и больше некому дать ему каплю любви и защиты, – но все сиротство оторванного от корней и брошенного в равнодушный мир детства, все явление вынужденной эмиграции просматривались сквозь немногие осторожные фразы мальчика Гоги. Пружины и колесики маленького душевного механизма были отчетливо видимы, как в английских каретных часах со стеклянными стенками. Но было видимо и стекло: безукоризненная форма роли. В спектакле Театра Революции сын оказался главным «свидетелем обвинения» против Дмитрия Гранатова, «человека с портфелем».

На самом деле Гранатовым в спектакле владел такой же страх, как Гогой. Карьера была способом оборонить жизнь; быть сильным казалось надежнее, чем быть слабым. Демагогия становилась самым верным оружием в борьбе за существование. Вот что лихорадочно, насильно пытался он вбить в голову сыну. История сделает видимым смысл фигуры Гранатова. Но Гога не понимал ничего. Он рвался из рук отца, а услышав, что мать умерла, кошачьим прыжком взвивался на грудь Гранатову, забыв страх, впервые перейдя с отчужденного «вы» не на родственное – на кулачное «ты»: «Ты лжешь!»

Это была та самая мизансцена, стихийно родившаяся на репетиции и закрепленная в спектакле.

Бездна ужаса крылась для Гоги за словами отца, и заглянуть в эту бездну не было сил у его изнемогшей души. Он падал в обморок.

Мужская истерика, с одной стороны, и детская попытка сохранить джентльменскую невозмутимость, обрывавшаяся в беспросветный ужас, – с другой, составляли драматический нерв этой главной сцены спектакля, где вынужденная агрессивность Гранатова была почти так же беспомощна и обречена, как светская поза мальчика.

… А потом, бросив все, Гранатов уезжал на заседание, где ему предстояло в свою очередь рассчитаться с жизнью, которая оказалась сильнее его. И Гога, еще не понимая, не желая понять, что он стал круглым сиротой, оставался с Зиной Башкировой. Мальчик есть мальчик, и он старался вернуть себе нечто {132} вроде надежды нехитрым детским способом, торопясь углубиться в спасительную житейскую область и на мгновение становясь практичным гаменом:

– А с Ксении мы проживем… Я видел, как мальчики на улицах продают «Вечернюю Москву». Ведь они недурно зарабатывают, не правда ли? Или папиросы… Des cigarettes – n’est-ce pas? – эта беспомощная детская практичность и светский тон, срывающийся в жалобу, были безнадежнее слез.

И почти уверившись, что надо только поскорее уйти, отправиться на поиски Ксении, Гога смотрел на Зину этакой парижской шельмой:

– О мадемуазель…

И старательно выговаривал незнакомые слова:

– О дорогой товарищ!

Реплика эта всегда покрывалась бурей аплодисментов.

– Эх мальчишка, бедный ты мой француз, – говорит Зина.

Бедный, бедный Гога, скажем и мы пятьдесят лет спустя из отдаления истории и опыта…

Спектакль был сыгран 14 февраля 1928 года и встречен таким же дружным признанием публики, как и упреками критики. Упреки относились ко всем, кроме актеров. К автору. К художнику Н. П. Акимову, оформившему спектакль в духе модной тогда «кинофикации». Отчасти к режиссеру. Актерское исполнение одобряли все. Лавры, у Мейерхольда всегда достававшиеся ему одному, на сей раз дружно были присуждены актерам. Если в чем сказалось очевидное влияние мхатовской школы, то именно в этом: спектакль был бесспорно актерский, первоклассно актерский, и в актерском этом спектакле пальма первенства принадлежала мальчику Гоге.

О. И. Пыжова, пришедшая из МХАТа Второго, прекрасно сыграла Ксению Тревэрн. Д. Н. Орлов – одного из своих смешных мерзавцев, Редуткина, может быть, не столь бесспорно, но ярко. Баланс «школ» был соблюден.

Сценичность пьесы Файко (кто-то в рецензии недаром назвал его, не без осудительного оттенка впрочем, драматургическим «спецом»), человеческие судьбы и драмы, заключенные в доходчивую форму мелодрамы, актерские удачи надолго сделали «Человека с портфелем» одним из самых «кассовых» спектаклей Театра Революции. Менее чем за год (а в году, как известно, 365 дней) он выдержал двести представлений.

Летом его повезли на гастроли, а 22 октября в Москве можно было увидеть такую удивительную картину: в сумерках от Пресни к Никитским воротам двигалась по мостовой полуторатысячная колонна текстильщиков. Впереди, как на демонстрации, несли знамена, гремел духовой оркестр. За ним маршировали строем пионеры. «Трехгорная мануфактура» шла на «смычку» со своим шефом – Театром Революции. Шефство тогда понимали обоюдно, и на последовавшем торжестве обмена речами «Трехгорка» обязалась «вести наблюдение за четкостью классовой линии в работе театра»[117]. Театр со своей стороны не только устроил выставку в фойе, но и распахнул перед подшефными свою кухню: занавес не закрывался и перестановки делались прямо на глазах у публики. Давали «Человека с портфелем». И текстильщицы «Трехгорки», потеряв классовую бдительность, рыдали над судьбой «бедного француза» Гоги: спектакль имел «огромный успех у рабочей молодежи»[118]. И Марию Ивановну Бабанову, исполнительницу Гоги, избрали почетным пионером. Газеты напечатали фотографию: юный пионер Сахаров в подпоясанной ремешком белой рубахе повязывает Бабановой галстук.

{133} А в Ленинграде Адриан Пиотровский, представитель художественной элиты, писал о Гоге как о совершенно исключительном создании актерского мастерства: «Великолепно искусство, с которым актриса в последовательной смене тонких и выразительных черт строит целостную линию роли от подчеркнутой манерности первого появления, через злобную решительность затравленного волчонка, приводящую к взрыву нежности и великой детской тоски в незабываемом последнем эпизоде»[119].

Там же, в Ленинграде, было сформулировано как совершившееся событие и то, что еще не так давно казалось Мусе Бабановой невероятным.

«Несколько слов вообще об этой редкой, но всегда желанной гостье. Когда Бабанова ушла от Мейерхольда, некоторые скептики (а может быть, и недостаточно чуткие ценители) уверяли, что это означает чуть не конец ее сценической карьеры, что Бабанова, мол, создана Мейерхольдом и без его руководства ее дарование может захиреть.

Артистка блестяще опровергла эти мнения: сейчас перед нами подлинный мастер сцены, зрелое мастерство которого дало право артистке на исключительную простоту исполнения…

{134} Бабанова – яркий талант в среде несомненно даровитой труппы Театра Революции, талант, который нужно бережно хранить»[120].

Не то чтобы кто-нибудь действительно берег ее, но жизнь как будто бы действительно обретала некоторую надежность.

Решена была судьба. Она стала на ноги и, еще сама не веря, почувствовала себя самостоятельной. «Человек с портфелем» шел чуть не каждый день не только в Москве, но и повсюду на гастролях.

Из бесед с М. И. Бабановой

«Гогу я любила играть. Но – представляете? – жара, лето, все идут купаться, а мне надо было перед Гогой обязательно быть одной, не разговаривать, чтобы не потерять состояние. Обычно я лежала целый день, ела чуть-чуть – ведь там нужна истерика, такое приподнятое состояние, но отрицательное. И я вспоминала неприятное. Например, как били лошадь.

Я безумно любила животных всегда и, если видела, что извозчик кнутом бьет лошадь, вступалась немедленно. Он меня последними словами, а мне все равно. Я говорила: “Помогите лучше ей сдвинуть воз!” Сколько у меня таких лошадиных историй было! И помогали часто – брались мужчины, сдвигали.

Вот такое вспомнишь и стоишь на выходе и только рукой машешь – не подходите, не трогайте! Так и вылетала на сцену…».

Случился в ее жизни даже один вполне счастливый спектакль. Однажды вместо обычной дрожи перед выходом и мучительного недовольства собой ей удалось испытать то, что принято называть счастьем творчества. И не то чтобы это было какое-то особо почетное представление – наоборот. Дело было где-то в Донбассе. Спектакль шел заменой – неожиданно. До клуба, построенного в голой степи с наивозможным тогда размахом, добирались на грузовиках. Артисты были до крайности утомлены, зрители тоже – шахтеры пришли после смены, с женами и малыми детьми. Неожиданность, дорожная тряска, необыкновенный зал – все вместе заняло ее настолько, что она потеряла обычный бдительный самоконтроль и «в полной мере осуществляла идеал своего лицедейства – играть в самом серьезном смысле этого детского понятия». Случай был настолько редкий, что она потрудилась рассказать о нем Ивану Александровичу Аксенову[121].

Так она узнала не только отравленную радость успеха, но и чистую радость творчества.

На одном из спектаклей «Человек с портфелем» Ольга Пыжова, элегантная не только в пьесе, но и в жизни, представила ее Тамаре Томасовне Амировой: «Вот наша Бабанова». Тамара Томасовна, в прошлом чуть ли не миллионерша, была самой знаменитой после Ламановой портнихой в Москве. Сестры ее, подобно семейству Тревэрн, жили в Париже, но были более удачливы; время от времени Тамара Томасовна получала от них новинки моды и ткани. Правда, шить у Амировой было дорого. Но зато не надо было думать ни о чем. Одеться в тогдашней Москве стоило трудов, а в этом у Муси не было ни вкуса, ни опыта. До сих пор она носила коротенькие платья-рубашечки или юбку с блузкой – обычную молодежную униформу тех лет. «Дамой» она все равно не стала. Но и стиль скромности может быть изящным. А «своя» портниха, да еще такая, как Тамара Томасовна, – событие в жизни женщины. Амирова одевала ее до самой войны.

{135} Женщина остается женщиной, и память о хорошо и к лицу сшитом платье – особенно если платье это редкость – живет в ее воображении равноправно другим радостям, когда-либо дарованным жизнью. Так вспоминает Мария Ивановна синий в белую бабочку костюмчик и берет, сделанные Амировой.

Быть может, разрыв с Мейерхольдом, уход от него и пришедшее – пусть несчастливое – чувство самостоятельности (такое чувство, наверное, бывает у взрослой дочери, когда со скандалом уходит из семьи боготворимый отец) сдвинули что-то в ее жизни. В душе, постепенно освобождающейся от ига всепоглощающей привязанности к учителю, бродили смутно какие-то новые потребности. Она как будто готовилась к возможности иных чувств.

Странное дело – многочисленные поклонники Бабановой вместе с влюбленностью всегда испытывали нечто вроде робости перед ней. Трудно сказать, что было причиной. Может быть, мастерство: совершенство вообще вызывает робость, а женщина, которая владеет профессией лучше любого мужчины, всегда теряет нечто в пресловутой «слабости». Может быть, репутация: вспышки гнева, острый язык, независимость – то, что называется трудным характером. Может быть, отсутствие, как говорят теперь, sex appeal при красоте и обаянии. В самых пикантных ролях она не вызывала ощущения доступности. Она всегда была по ту сторону упраздненной рампы.

Даже люди старше и маститей ее испытывали к Бабановой эту странную, отдаляющую почтительность.

«Десятки раз во время прежних посещений Москвы мне хотелось подойти к Вам, поговорить и узнать Вас поближе. Но – “робость проклятая одолевала”! Потому ли, что невольно бережешь то, что искренне и глубоко ценишь, или потому, что какой-то страх удерживал меня переступить ту грань, которая существовала в моем воображении между Вами – артисткой и Вами – в жизни». Это писал в 1928 году, в канун премьеры «Человека с портфелем», А. А. Гвоздев, друг Мейерхольда, глава ленинградской школы театроведения, автор {136} статьи «Иль-Ба-Зай» и многих других статей о ней. Понадобилось больше пяти лет, чтобы этот весьма авторитетный сорокалетний человек решился на личное знакомство с любимой артисткой, давшей ему так много поэтического волнения. «Хорошо было размышлять о Стелле, напевать мотивы из “Д. Е.” и вспоминать “выход с папиросой”… Но еще лучше было отыскать Ваш дом на Большой Серпуховской, подниматься по лестнице и войти к Вам в комнату. Еще лучше было узнать, что и в жизни встреча с Вами дарит и обогащает. Каким неожиданным и радостным открытием для меня было почувствовать, что в жизни Вы еще богаче, содержательнее, ярче – чем на сцене. Что и в жизни Вы творите и вносите в каждый Ваш шаг и в каждое слово ту богатую фантазию, которую я чувствовал до этого только со сцены»[122].

Его приводили в умиление житейские пустяки – забота, чтобы он не простудился, дожидаясь ее на улице; или беспокойство, как он будет возвращаться по «опасному» району Крымского моста, – то, что в другой, пожалуй, показалось бы естественно-женским. Но Бабанова!.. С этим «обожествлением» театрального ее образа, как бы заранее отвергающим возможность житейского, с этой мужской робостью столкнется она еще не раз.

… В театре же после огромного душевного напряжения встречи с Диким и триумфа Гоги ее продолжали занимать в старом амплуа «с разложением».

На фоне прочих московских театров Театр Революции был чем-то вроде киностудии «Рот Фронт», специализировавшейся по интернациональной тематике. В том же сезоне Бабановой довелось сыграть роль Греты в пьесе Юр. Юрьина «Когда поют петухи», а в следующем – Лотти, в гораздо более серьезной пьесе – «Гоп‑ля, мы живем!» Толлера.

Драма немецкого экспрессиониста Эрнста Толлера была примечательной моделью, которую будет широко разрабатывать европейское искусство уже в семидесятые годы. Карл Томас – alter ego автора, – приговоренный вместе с другими к смерти и вместе с другими помилованный, сходил с ума в 1919 году, чтобы вернуться к жизни в 1926‑м. Столкновение бывшего революционера с нереволюционной ситуацией Веймарской республики завершалось у Толлера трагически: Карл Томас кончал с собой. То же самое сделает впоследствии Эрнст Толлер.

Федоров, знакомый Бабановой по «Рычи, Китай!», переосмыслил драму Толлера, приблизив ее к типу уже опробованной советским «левым» театром агитационной пьесы. Представление было решено в духе едких гротесков Георга Гросса.

Бабанова играла едва ли не самую маленькую, совершенно эпизодическую роль Лотти, которая стала одной из самых острых ее миниатюр.

Из нечаянного разговора М. И. Бабановой с Н. М. Тер-Осипян:

«Тер-Осипян. Роль крошечная была, а что делалось! Приехали мы в Тифлис Муся садилась прямо на край сцены, ноги свешивала в оркестровую яму и пела.

Бабанова. Свистела я.

– И свистела и пела. В коротком платьице-рубашке – Амирова делала костюмы – с апельсином…

– Да, платье зеленое было, апельсин оранжевый…

– Или с обезьянкой…

– Мне другой костюм больше нравился, под детский: короткая белая юбочка, ярко-красная кофта и беретик. Здорово Тамара Томасовна делала – в жизни я, конечно, так лихо не одевалась…».

{137} Для ее таланта, натренированного Мейерхольдом, не представлял труда этот тип испорченной девчонки в коротком платьице, с обезьянкой в руках и с лукаво-опытным взглядом соблазнительницы. Таких девчонок, прячущих за спину куклу, чтобы состроить глазки встречному офицеру, сделала достоянием экрана Аста Нильсен – их называли Backfisch.

Бабанова играла Лотти с присущим ей всегда изяществом и шармом, но суше и ироничнее, без той поэзии, которой овеивала она своих маленьких «соблазнительниц» мейерхольдовских времен. Черты ее сценического облика не то чтобы изменялись – они как бы отвердевали, теряли свою детскую пушистость. Успех на гастролях (в Москве она впервые сыграла Лотти уже по возвращении) был, как всегда, громок, и Лотти добавила ей восторгов публики и критики.

Впрочем, ничего существенно нового встреча с Федоровым Бабановой не прибавила. Она утвердилась в своем положении первой актрисы, хотя и без больших ролей, и в своем мастерстве – без обязательной режиссерской указки. Но ни самоувереннее, ни счастливее она не стала.

{138} Глава IV

Спектакли Попова. Мария Ивановна Бабанова и «новая женщина»

«– Гудок. А рабочие не приступают к работе. Никакой тишины. Наоборот…

“Гаврюша!” – “Ва‑а!” – “Гаврюша! Как твоя Матрена Харитоновна – родила аль не родила?!”…

“Гаврюша, гад, когда поллитровку ставишь?”

… Теперь он приступает к работе. “А выпить охота. Эх!..”…

“Позволь, а где же у нас матерьял?.. Сукины дети, не заготовили!” – “Мастер, Сидор Иваныч, где может быть металл?” А мастер отвечает: “Туды вашу в душу…” И пошла дискуссия…».

Эта маленькая пародия, которая, увы, не утратила смысла за истекшие полвека, принадлежала работнице Анке из пьесы Погодина «Поэма о топоре». А роль Анки в приказном порядке передана была Бабановой, срочно вызванной для этого из Ленинграда, где она снималась в кино. Приказ обсуждению не подлежал: «Берите роль. Без отказов и капризов». До премьеры оставалось пять недель. Ничего похожего Бабанова до этого на сцене не произносила.

Из беседы с М. И. Бабановой

«Анка была мне непонятна. Я в ужасе была, я понятия не имела, какие они бывают? Мне достали сапоги, робу какую-то, рукавицы – все настоящее, промасленное, все мне велико – я надела и поперла на сцену. Морда злая у меня. Но она в этом месте и по пьесе такая: бабы не слушаются, она на них орет.

Режиссер мне говорит: “Вы с толпой не умеете обращаться”. А я и правда не умею, я и ролей таких не играла».

Все-таки он похвалил ее за проявленное рвение: «Вот, учитесь отношению к делу».

Так началось пятилетие работы с Алексеем Дмитриевичем Поповым – тоже выходцем из МХАТа. В Театр Революции Попов пришел вместе с новым для театра драматургом Николаем Федоровичем Погодиным.

Один – высокий, костистый, другой – коренастый, подслеповатый; один – суровый, застенчивый, неудобный себе и другим; другой – насмешливый, циничный, даже ернический. Попов был одним из самых заметных в Москве «специалистов» по современной пьесе. Он успел поставить в Театре {140} имени Вахтангова «Виринею» Сейфуллиной, «Зойкину квартиру» Булгакова, «Заговор чувств» Олеши, «Разлом» Лавренева. А Погодин был очеркистом «Правды». В Театр Революции они пришли с идеей «производственного» спектакля. Первую пьесу Погодина – «Темп» – они оставили в Театре имени Вахтангова, где впервые и встретились. Согласившись на постановку в Театре Революции, Попов предложил новоявленному драматургу написать новую пьесу. Решено было переделать очерк Погодина о Златоустовском заводе, напечатанный в 1928 году в «Правде», – «Поэма стальная». Этот будущий опус оба они вместе и предложили Театру Революции.

Впоследствии в истории театра «Поэма о топоре» (так более броско была названа «Поэма стальная») окажется чуть ли не пионером «производственного» жанра. На самом деле «левый» театр накопил к этому времени кое-какие традиции, опыт, даже штампы.

Были «Противогазы» Третьякова, поставленные Эйзенштейном прямо в цехе газового завода в 1924 году. Но заводу надо было работать, и спектакль прошел всего три раза, а Эйзенштейн ушел в кино.

Были «Рост» и «Инга» Глебова на сцене Театра Революции, – так что Попов и Погодин выбрали его не зря.

Разумеется, жизнь шла вперед, и на смену Раменской мануфактуре с ее ткацкими станками (зрелищем цветных тканей, движущихся по машинным валам, кончался спектакль «Рост») пришли сталеплавильные печи, а на смену героям гражданской войны, тоскующим среди нэпа, – насущные проблемы индустриализации.

«Да, но, в сущности, я очень мало умею, я не знаю, как мне поднять материал, я боюсь подвести театр, который всерьез, с договором, со сроками предлагает мне готовить пьесу, – напишет потом Погодин.

… Мы делали пьесу вместе. Попов как разовый постановщик (в то время) не мог гадать, что выйдет, и ждать, когда выйдет. А я знал театр меньше, чем знаю географию Луны.

Мы приняли тему, взятую из моего очерка. Тогда было своевременно и благодарно раскрыть ударничество. … Я принялся составлять сценарий будущей пьесы»[123].

Новым в пьесе Погодина была не столько расстановка фигур – она определилась еще у Третьякова, – сколько проблемы и слова: темпы, фордизм, промфинплан, пятилетка, встречный, ударничество. Он слышал жизнь: полусложившийся, красочный, иногда косноязычный, новоканцелярский, блатной, простонародный и патетический говор эпохи. Он ощущал ее пульс. Пьесы Погодина были взбудораженными диалогами, незастывшей словесной магмой, эмоциональными сценариями будущих спектаклей. Понять их «код» вне двойного контекста – времени и театра – так же трудно, как оценить старый фильм по фонограмме.

Время переламывалось. Шел 1930 год. «Бурные двадцатые», принесшие в искусство так много новых идей, форм, тем, имен, уходили во вчерашнее. Начиналось не просто новое десятилетие. Начиналось то, что потом будут называть «тридцатые годы», – предвоенная эпоха, которая при видимой своей обозримости несла в себе резкие противоречия и психологические проблемы Начиналась первая половина тридцатых.

«Надо ли говорить о том, как я волновался, приступая к своему первому спектаклю в Театре Революции! – напишет в свою очередь Попов.

{141} … Делать “экспликацию” будущего спектакля или не делать? Само слово “экспликация”, столь употребительное в практике Мейерхольда, меня пугало своей ученостью. Если не делать, – скажут, что режиссер не умеет развернуть свой замысел. А если делать, то как ее, эту экспликацию, строить, чтобы не ударить лицом в грязь?»[124]

Алексей Дмитриевич лицом в грязь не ударил. Он тщательнейшим образом подготовился к первой встрече – черновики его выступления перед труппой сохранились.

«Этот осатанелый энтузиазм, когда люди разговаривают сами с собой и с уличными фонарями, забывают о еде, не замечают дождя, для меня лишен всякого надрыва, транса и хлыстовского радения. Люди потные, но бодрые, Люди сосредоточенные, но веселые, Обалделые, но зрячие, Мечтатели, но не “Кулигины”»[125]. Отталкивание от классики разумелось само собой. На следующей странице Алексеем Дмитриевичем замечено, что чеховская формула «через двести-триста лет» не устроила бы погодинского Степашку: «… во-первых, долго, во-вторых, неконкретно».

Режиссер предлагал два основополагающих принципа постановки: документальность и коллективность. «Установка на документ» мыслилась как «выплеск действия в публику (III акт) и настоящие изделия златоустовского завода в реквизите спектакля, выступление представителя театра и, наконец, сама выставка в фойе театра является органическим моментом “документального” спектакля».

О коллективности было сказано, что «ведущими» являются в пьесе пятьдесят процентов ролей. «… Я говорю о точном, реальном весе ролевых тетрадок. 13 – 15 тетрадок будут состязаться в весе по унциям. Пожалуй, несколько выпячивается, – в чем режиссер признает свою невольную вину, – роль Анки»[126].

Анке принадлежит очень существенное место в истории театра и в легенде Бабановой. Действительно, назначение ее на роль «фабричной девчонки» – как, впрочем, и комедийного актера Д. Орлова на роль златоустовского «левши» сталевара Степашки – было неожиданно, парадоксально и на редкость {142} удачливо. Это был, можно сказать, режиссерский «фарт» – недаром его назвали «третьей авантюрой» Попова.

Увы, в театральную легенду большей частью попадают лишь те авантюры, которым дальнейшим ходом жизни уготован «хэппи энд». В реальности театральная жизнь чаще ползет ощупью, методом проб и ошибок, но ошибки изгоняются милосердной человеческой памятью.

Так случилось и на этот раз. Первое распределение ролей, сделанное Поповым, было вполне традиционно: Анка поручена была Ю. Глизер, незадолго перед тем прославившейся в роли работницы Глафиры в пьесе А. Глебова «Инга»; Бабановой, как обычно, предложили роль «с разложением»: американки Анн. Совпадение имен не случайно. Анка и Анн были антиподами, у них даже была «сцена двух королев». Все это было наивно, геометрически правильно; но насколько Анка была знакома автору, настолько же Анн была плодом небогатой фельетонной фантазии. К тому же Глизер и Бабанова не могли поладить на репетициях.

Из письма М. И. Бабановой С. Д. Дрейдену

«Поздравьте меня с окончанием мук.

Подала заявление об отказе от роли, вплоть до ухода, и был бы скандал, но… в Худполитсовете нашлись люди умные и честные, которые предложили вымарать иностранку. Автор обрадовался, режиссер поддержал – и теперь конвенансы все соблюдены и я свободна…

Есть несколько нелепых предложений:

1. Играть скетч в Мюзик-холле с Яроном (?!) без дураков.

2. Если я настолько предусмотрительна, чтобы с ним не играть, то несколько проходных конферансных сценок, которые напишет Эрдман…

3. Выступить в опере (да, да!) “Вертер” в роли девочки, но девочки, поющей колоратурой, – с Бихтером, Козловским, Духовской. Я боюсь, но все-таки хочу попытаться.

4. Погодин пишет пионерские рассказы для концертов.

Знаете ли Вы, что Козинцев прислал письмо с приглашением приехать на 3 – 4 дня попробовать сняться со спением и со сдрамой. Может, смогу, да только завалишься…

Сердечный привет. Мэри Бабст»[127].

Возможные «авантюры» Бабановой с мюзик-холлом и оперой, увы, остались на бумаге ввиду предстоящей «авантюры» Попова. Пока что она уехала в Ленинград сниматься в первом звуковом фильме Козинцева и Трауберга «Одна», а театр взялся за переделку пьесы. Иностранку Анн вымарали. Сценическая площадка была предоставлена для истории открытия нержавеющей стали Степашкой. При этом роль Анки тоже уменьшилась и приблизилась по весу к прочим тетрадочкам. Сохранилась, правда, любовь Анки и Степана, но «приоткрытая очень скупо, – как говорилось в той же режиссерской экспликации, – и только для того, чтобы масштабнее выглядела их общественная психика».

В этих перипетиях прошло больше двух месяцев: распределение ролей было оглашено 11 октября 1930 года, а 20 декабря случилось столкновение Глизер с Поповым.

В архиве театра оно осело заявлениями, рапортами, распоряжениями.

{143} «Распоряжение № 220 по Театру Революции от 31. XII 1930 г.

За уклонение от режиссерского замысла в трактовке роли “Анка” в пьесе “Поэма” и за попытки к искривлению образа, следствием чего явилось неизбежное снижение политической значительности этой роли, актрису Глизер Ю. С. с работы в пьесе “Поэма” снять.

Директор театра Зубцов»[128].

Попов был одним из немногих режиссеров, который отличался страстной объективностью и никогда не путал творческие отношения с личными. Расхождение с Глизер было творческим. Она вышла из Пролеткульта и «аковское» представление о красоте стремилась преодолевать гротеском. «Из какого-то внутреннего протеста… к этим актрисам-прелестницам я невольно всегда даже уродовала свою фигуру на сцене, свои образы»[129]. Так она сыграла работницу Глафиру.

Попову не нужен был гротеск – гротеск оставался позади, в двадцатых. Происходила смена эстетических представлений. Можно посчитать символическим, что Глизер сняли с роли в день под новый, 1931 год.

Так начиналась драма неосуществленности еще одной, тоже по-своему замечательной, артистки – Юдифи Самойловны Глизер. Таких актерских судеб, особенно женских, немало знает советская сцена.

Говоря попросту, Попову была нужна от Анки другая нота в спектакле. «Не патетика рассыпается комедийной дробью, а комедия в своей стремительности возвышается и замедляется до патетического тембра и ритма»[130].

Эту патетическую рамку он создавал сам, режиссерски, вместе с художником {144} Ильей Шлепяновым: сцена гигантским раструбом распахивалась в зал и уводила взгляд в глубину резко подчеркнутой линией перспективы (эту композицию сценического пространства потом – и не случайно – они повторят в шекспировском спектакле). Пасти сталеплавильных печей, станки и прессы уходили в пролеты стремительными диагоналями. Промасленные телогрейки, куртки, фартуки, кепки и бабьи платки – весь этот кинематографически-документальный и театрально-условный индустриальный антураж, поддержанный музыкой заводских шумов, незаметно переходящей в оркестр, требовал на первом плане какой-то иной, неожиданной ноты. Такую неожиданную ноту и должны были дать едва выделенные из фона, выступившие из него на один шаг еще не герои, скорее, протагонисты действия – Степашка и Анка.

До премьеры оставалось пять недель. Тогда-то Бабанова была телеграфно затребована из Ленинграда и ей было велено «без отказов и капризов» приступить к репетициям.

Как всегда, все было нервно; между тем сама задача, сформулированная Поповым, – «осатанелый энтузиазм», но без «надрыва», «напряженный рабочий ритм», но «здоровый», без «мигрени», – была доступна и понятна ее тренированному биомеханикой и спортом телу. Погодинская Анка демонстрировала бабам, которых она сагитировала прийти на завод, как работают «по-расейски» (пожалуй, эту карикатуру Глизер сделала бы и похлеще!) и каким должен стать российский пролетарий, работая «по фордизму»: «И весь ты становишься, как стальной трос, и глаза у тебя, как электричество, и зад твой сделается, как пружина».