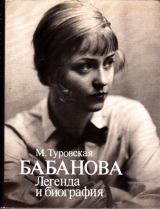

Текст книги " Бабанова. Легенда и биография"

Автор книги: Майя Туровская

Жанры:

Биографии и мемуары

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 21 (всего у книги 25 страниц)

Помню, как она выходила в последнем акте, зябко подняв прямые подложенные плечи; ноги на грубых танкетках (тогда деревянные подошвы носили по бедности, а не по моде) казались тонкими, как стебельки. Найдя на скамейке своего Андре, бежавшего из плена, она спускается с ним почти что к рампе, садится острыми коленками в зал, кладет его голову на колени, пробует напеть два‑три такта прежней песенки и резко отворачивается, останавливая слезы тыльной стороной узкой ладони. Отчетливее всего – до галлюцинации – помню, как приходит Баумволь, Мари вскакивает и, достав из кармана широкой юбки пудреницу, машинально, почти автоматически, без пуховки, пальцем {281} подправляет лицо. Этот простой жест – два‑три штриха по лицу пальцем выглядел умопомрачительно парижским. А потом Мари поворачивается – четкий, почти геометрический, траурно-черный силуэт, – берет Баумволя под руку, идет с ним от зрителей, в глубь сцены, и вдруг выхватывает у него из кармана пистолет… Это был момент освобождения, почти ликования.

Мари стреляла. Она была уже не маленькой гризеткой, а прекрасной Марианной парижских баррикад, гневной и мстящей. Зал разражался аплодисментами и слезами радости.

Страшно, когда высшей доблестью для женщины становится убийство. Но война шла, салюты отмечали взятие городов со знакомыми, русскими названиями. Немногие мальчики, вернувшиеся в институт по ранению или контузии, донашивали застиранные гимнастерки. Звонок почтальона означал столько же процентов надежды, сколько и страха («звонок почтальона» не метафора – почтовые ящики тогда еще не вешали внизу и почтальон с тяжелой сумкой обходил квартиры). И выстрел маленькой Мари, прошедшей через горечь унижений, был как бы романтическим сгустком наших повседневных тыловых забот.

Из записной книжки Д. Н. Орлова

«21/III. Спектакль принят с большим успехом… Много выдумки режиссерской. М. И. Бабанова – в своем плане – блестяще играет. Ее сцены эффектны, играет вольготно… принимается очень хорошо. Штраух – в своем плане четок… Русские сцены беднее других»[240].

За этим первым триумфальным представлением была декада обычной театральной нервотрепки. Спектакль надо было сократить больше чем на треть, иначе публика рисковала просто остаться в театре на ночь: спектакли начинались в восемь, транспорт ходил неважно, а поспеть домой надо было до комендантского часа. На одном из «прогонов» загорелся тюль, но при тех пиротехнических эффектах, которыми поражал Охлопков, публика приняла это как должное. Пронесся слух о запрещении спектакля: пьеса претендовала на глобальность политических проблем, и от Охлопкова потребовали переделок. Это еще не казалось слишком угрожающим: спектакль все равно нуждался в упорядочении. Громоздкую постановку перекраивали, обминали, вгоняли в обычное сценическое время.

К тому же зима вдруг вспомнила о своих правах и 1 апреля, как будто обрадовавшись дню всеобщих розыгрышей, повалил снег. Москвичи, после двух холодных военных зим этой «сиротской» зимой чуть не позабывшие, что они живут в одной из самых северных столиц Европы, натянули валенки, ботики – что у кого уцелело еще, не развалилось совсем (ордер на пару галош считался у нас в институте величайшей удачей). В шесть часов утра Москву разбудили прекрасные, мирные звуки дворничьих скребков; может быть, именно оттого, что дорожных машин почти не было и немногочисленные дворничихи счищали лед маленькими железными скребками, а снег сгребали большими деревянными, Москва убиралась быстрее, чем теперь. А неурочный снег валил и валил, и крутой поворот с улицы Герцена к Театру драмы был огорожен маленькой горной цепью сугробов, через которые актеры и зрители протаптывали крошечные «перевалы»: 1 апреля спектакль был разрешен.

Мнения публики шумно разделились. Одни, устав от однообразия, приветствовали земное полушарие из папье-маше и искреннюю риторику Гусева {282} и Охлопкова; другим казалась она «интересной», хотя и бутафорской. Бабановой восхищались все.

Маленькая француженка Мари оказалась последним истинно бабановским успехом. После были прекрасные роли, о них писали статьи, но это было уже обычным театральным существованием.

Эпизодическая Мари, не затерявшаяся в огромном и сложном механизме спектакля, напоминала блеск прежних триумфов мейерхольдовских дней. О ней говорили, ради нее ходили смотреть спектакль. В нее опять влюблялись. Зрители нового, военного поколения, сами того не ведая, как эхо повторяли все, что было уже в ее судьбе двадцать лет назад. И хотя оставалось еще сколько угодно свидетелей ее былой славы, казалось удивительным, что знаменитая Бабанова, звезда «театра Бабановой» – Джульетта, Диана, Таня Рябинина, – выступает в сценической миниатюре и демонстрирует так много сверкающих граней своего таланта в тесных пределах простенькой схемы, предложенной автором…

Гога и бой терялись уже в легендах, а «дальше – тишина». Коротенькие «номера», поставленные некогда Мейерхольдом и Голейзовским, канули в Лету, впрочем, искусственно вырытую. Наверное, Мастер мог бы поставить на ее Мари свой «знак качества». Но о нем речи не было.

… Марии Ивановне шел сорок четвертый год; семейная жизнь ее, исподволь надломившаяся, тянулась уже без надежды на прочность. Театр был слишком деспотическим соперником для любого мужчины в ее жизни, даже для того единственного, кого она действительно любила.

Из разговора с Ф. Ф. Кнорре

«Дело даже не в несовместимости профессий – я скребу перышком, а она играет. Очень напряженная всегда была театральная жизнь: всегда полная отчаяния, негодования, ожидания. Сколько она прорабатывала отрицательных вариантов заранее! Трудно жить всегда на вершине атомного взрыва – высоко, но трудно…».

Еще раз – и навсегда – Мария Ивановна предпочла театр.

На старой сцене под новой вывеской шла «Таня» – в прежнем, довоенном еще варианте; игралась «Собака на сене»; были перенесены на московскую сцену ташкентские «Питомцы славы». Легенда Бабановой, давно уже отделившаяся от истинной ее биографии – от радости и отчаяния мейерхольдовских дней, от распрей с режиссерами, от недовольства собой, от безрепертуарья, – приобрела алмазный блеск и алмазную твердость. Она вобрала в себя все, что положено легенде: «… и творчество и чудотворство».

Из письма девочки Шуры

«Добрый день, Мария Ивановна!

Мы не знаем друг друга, но мне хотелось бы написать Вам несколько строчек и отблагодарить за то великое дело, которое Вы сделали для меня. Дело в том, что я долго и тяжело болела…

С каждым днем мне было хуже… Меня уже ничего не интересовало. Но когда по радио передавали сказку “Оле-Лукойе”, мне становилось легче. Моя мамочка решила позвонить Вам, чтобы попросить у Вас фотографию. Когда я увидела Вас, у меня на сердце стало так хорошо!!!

{283} И я решила терпеть все муки страшной болезни. И я перенесла все. Видя перед собой Ваш образ, я думала, что мне надо лечиться, потом учиться, затем работать, работать упорно и настойчиво, так же, как Вы. И вот я совсем здорова. Чувствую себя прекрасно. Но мне хочется Вас увидеть и многое рассказать Вам и спросить у Вас…

Привет от мамочки, которая даже не знает, как отблагодарить Вас за фотографию, а особенно за Вашу чуткость и доброе сердце».

Со временем к «театру Бабановой» прибавился «радиотеатр Бабановой», и оказалось, что она, которая в мейерхольдовские времена славилась как почти бессловесная «мимистка-танцунья», может творить чудеса одним лишь звуком голоса.

… Для меня, тогдашней студентки университета, выходившего своими боками на улицу Герцена, и одновременно ГИТИСа, прятавшегося в глубине Собиновского переулка, Театр драмы, стоявший как раз на их скрещении, отчетливо раздваивается на «дневной», экспериментальный, задиристый театр Охлопкова и «вечерний», таинственный и волшебный театр Бабановой.

Отношения с «дневным» театром складывались из быта и географии. Однажды, вместо колхоза, я была назначена разбирать книги, которыми до потолка был беспорядочно завален круглый (ныне библиографический) зал университета. Среди них была и библиотека ГИТИСа, свезенная в МГУ в начале войны. Теперь ее пора было вернуть на место. Для этого нам дана была телега с задумчивой грязно-серой лошадью. Мы грузили телегу тяжелыми томами Брокгауза и прочими художественными ценностями, выезжали из университетского двора, вопреки всем правилам уличного движения, налево и поворачивали на пустынную улицу Герцена. Мы плелись, оглашая ее грохотом кованых колес, подбирая время от времени какую-нибудь библиографическую редкость, свалившуюся с телеги, до театра Охлопкова, а там опять налево по переулку к ГИТИСу. Все это столько раз в день, сколько соглашался наш непрыткий «мотор» в одну лошадиную силу (трудно сейчас представить, что это было на одной из самых тесных автомагистралей Москвы). Мы успели узнать в лицо большинство актеров; привыкнуть к импозантной фигуре Охлопкова, казалось, раздвигавшей плечами наш тесный переулок. К тому же нас, студентов, добрососедски пускали на дневные просмотры.

Но за все эти бесконечные путешествия гужевым транспортом вверх и вниз по переулку Бабанову не видела я ни разу. Она существовала где-то рядом и оставалась тайной, рождающейся из огней сцены.

Зато мы успели посмотреть ее даже в тех ролях, которые она играла всего несколько раз. Например, Любки Шевцовой в знаменитом спектакле Охлопкова «Молодая гвардия».

Разумеется, аплодируя на просмотре бабановской Любке и скандируя ее такое удобное для этого имя: «Ба‑ба‑нова!» – мы не подозревали о той драме, которая разыгрывается за кулисами и которая – уже вовне, так сказать, официально – обозначила разлом между нею и режиссером.

Мария Ивановна рассчитывала на свободу – она столкнулась с режиссерским деспотизмом. Можно сказать иначе: вольно или невольно она мечтала о продолжении «театра Бабановой» под сильной режиссерской рукой Охлопкова; он стал возводить «театр Охлопкова», где надеялся, готов был – и даже делал на это ставку – предоставить Бабановой одну из главных ролей. Противоречие это, не сразу осознанное, оказалось роковым.

{284} Из письма М. И. Бабановой автору

«С Охлопковым мы работали раньше в Театре Мейерхольда, даже играли в двух спектаклях, но он вскоре ушел и организовал “собственный театр”.

Мы были ровесниками и были, как все тогда, на “ты”.

Я приветствовала его приглашение в театр, так как театру крайне необходим был крепкий и одаренный организатор. К моему удивлению, он обратился ко мне на “вы” и по имени-отчеству – дал понять, что мы не равны в новой ситуации. Я поняла, конечно, – но наивно предполагала, что моя скромная фигура, не претендующая на героинь в его масштабных постановках, нисколько не помешает мне существовать в моем скромном амплуа. Но началось нечто совершенно неожиданное для меня. Он предлагал мне роли, совсем не отвечающие моим данным и моему возрасту.

Мне приходилось отказываться, что мне засчитывал ось как нежелание “строить его театр”. Начались недоразумения, которые тяжело отражались на работе».

Можно, впрочем, понять Охлопкова, который назначил Марии Ивановне роль Любки Шевцовой в «Молодой гвардии»: он суеверно хотел в решающем своем спектакле опереться на Бабанову. Ведь это она (без преувеличения!) принесла счастье первой его постановке на новом месте. Без нее «Сыновья трех рек» остались бы только шумным экспериментом. Она придала им артистическую бесспорность серьезного успеха.

Тем более что «Лодочница» со своей настоящей водой и четырьмя роялями по бокам сцены оказалась вдвойне несчастливой. Она попала в памятное постановление «О репертуаре драматических театров и мерах по его улучшению», напечатанное непривычно крупным, отчетливым шрифтом в новой газете «Культура и жизнь» 26 августа 1946 года. Не стала она и художественной удачей Охлопкова.

За концом огромной войны продолжалось пространство истории. Культура, с такой бережливостью и самоотвержением пронесенная через годину бедствий, вступала в полосу бурь. «Сороковые, роковые…». И именно театру, еще недавно служившему утолению всеобщей духовной жажды, предстояло стать полем грядущей уже «кампании космополитов» и теории «бесконфликтности», с искусством вообще несовместимой.

Если поздние тридцатые торопили и подгоняли реальный процесс смены культурных моделей, то поздние сороковые грозны были очевидной иллюзорностью своей борьбы без противников, мнимостью своих кумиров, конфликтов, имен, успехов.

Дискуссии, снова охватившие газеты, были странны тем, что реального предмета разногласий не было; были только личности, подвергавшиеся опале

И уже Юзовский, не раз цитированный на этих страницах, к остроумным и едким приговорам которого еще вчера прислушивалась театральная Москва, отрешался от всех должностей и печатных органов, как злой гений театра. Между тем ни он сам, ни его обвинители не могли бы объяснить, чем различаются их требования к искусству.

Марию Ивановну эти потрясения задели нечаянно, краем: она давно уже отошла с авансцены театральных баталий, но «Круг», где она играла второстепенную и не слишком выигрышную роль Элизабет, в числе прочих пьес современного западного театра попал в то же постановление, что и «Лодочница».

{285} Скептическая и острая пьеса Сомерсета Моэма была поставлена еще одним интересным, ныне, увы, почти забытым, режиссером – Ф. Н. Кавериным. Пьеса была столь же «актерской», сколь и «зрительской». Спектакль делал сборы, которые всегда нужны театру. Блестяще написанную главную роль Китти с размашистой и щедрой характерностью играла Глизер. Бабанова без большой выгоды для себя получила довольно служебную роль Элизабет и сыграла умно, тонко, а главное, почувствовала вкус к этой мастерской драматургии, которая требовала мастерства и от актеров. Она, быть может, и не пожалела бы об Элизабет, но отнятое насильно всегда оставляет чувство неудовлетворенности. Китти в той же пьесе надолго станет ролью ее мечты.

Пока же Охлопкову надо было вновь поднять паруса своего накренившегося судна и удержать за собой право на вовсе не ортодоксальный тогда условный, патетический театр.

Еще в январе 1945 года Фадеев прочитал впервые, в клубе писателей, главы из нового своего романа «Молодая гвардия». Роман казался неостывше-документальным; история комсомольцев, боровшихся и погибших на пороге юности, обещала благодарный материал для театра. Роман ставили охотно и по-разному; ВТО даже соберет специальную конференцию по этому поводу. Охлопков увидел в нем возможность патетического и трагедийного зрелища. Вот почему участие лучшей актрисы казалось ему само собою разумеющимся. Он не склонен был принимать во внимание никакие доводы и меньше всего возраст. Можно понять режиссера – он знал, что победителей не судят, и ему нужна была победа любой ценой. Но нужно понять и Марию Ивановну, которая как нельзя более трезво оценивала все невыгоды своего положения.

Из бесед с М. И. Бабановой

«Лучше меня не спрашивайте о “Молодой гвардии”. Это ужас был, вы представить себе не можете, как я сопротивлялась, как отказывалась от роли. Любка и вообще не моя роль…

{286} – А Анка, Мария Ивановна?

– И Анка не моя роль, но тогда я молодая была, носилась по сцене вихрем. А Любка возрастно мне не годилась. Я говорила Охлопкову – возьмите Карпову, она лучше это сыграет. К тому же все остальные в спектакле ее возраста.

На “Молодой гвардии” было у меня единственное настоящее столкновение с Охлопковым; он попытался моему отказу придать опасный политический смысл – время помните какое было? Тут я единственный раз как стукнула кулаком по столу и закричала на него; он даже испугался: “Дорогая, успокойтесь…” Наверное, надо было почаще кричать…

А перед премьерой у меня вовсе пропал голос. Премьера всегда была для меня кошмаром. А тут врач сказал, что я могу навсегда потерять голос. И Охлопков – представляете? – не поверил, пригласили еще одного врача, тот сказал: “Ерунда, нервы”. Я потребовала консультации – тогда был знаменитый ларинголог Фельдман. И Охлопков опять не поверил, послал со мной… ну, не буду ее фамилию называть… Фельдман сказал, что со связками плохо. Я сыграла несколько спектаклей и с роли ушла. Но от этого у меня навсегда остался комплекс. Охлопков мне не верил.

Я была инициативна на репетициях, и Мейерхольд это ценил. Правда, к его показу и прибавлять-то оставалось мало, но он не запрещал и даже приветствовал: “Хор‑р‑шо!” А Охлопков не принимал и следил – даже проверять посылал, точно ли я по его рисунку играю».

Так отразился этот конфликт в душе Марии Ивановны.

Наверное, Охлопков представлял себе его иначе. Скорее всего, было взаимное недоразумение. Охлопков не просто хотел видеть Бабанову на сцене, но видел ее такой, какой запомнил с памятных дней мейерхольдовской труппы. Для него, как и для всех учеников Мастера, это время хранило в себе множество уроков театральности. Изрядно забытые, они снова поражали новизной уставшую от однообразия публику.

Но Мария Ивановна была только человеком, и, как хорошо она ни выглядела в своем возрасте, все же время не обходило и ее. К тому же за годы «театра Бабановой» она уже привыкла быть хозяйкой на сцене и возвращаться к ролям не главным было ей неинтересно. Да и поздно.

В воспоминаниях же Охлопкова задержался, по-видимому, ее былой образ – образ всепобеждающей юности; он помнил, что самым коротким своим появлением на сцене она приносила славу спектаклю, он верил в ее звезду и рад был уделить ей место в своих режиссерских композициях. Он видел в ней все ту же приносящую счастье Бабанову мейерхольдовских времен, но она-то не видела в нем Мейерхольда.

Только так можно объяснить последовательность, с которой новый художественный руководитель предлагал первой актрисе существенные, но не заглавные роли, которые к тому же по возрасту явно ей не годились. Наученная подозрительности в школе Мастера, она усматривала в этом злой умысел.

Быть может, это и было недоразумение на уровне личном, человеческом, но объективно оно принимало для нее очертания драмы.

Роль Любки была не просто молодая (то, что дублершей Бабановой стала ее способная ученица Карпова, говорит достаточно) – роль была «молодежная», как весь спектакль, и это пугало Бабанову больше всего: ее виртуозность была здесь не у места. Но, ужаснувшись, она, как всегда, вгрызлась в работу и, минуя {287} пьесу, взялась за роман. Она всерьез отнеслась к тому, что дело происходит на юге, в маленьком шахтерском городке; к тому, что Любка простая девчонка – уже не деревенская, но еще и не городская, с той смесью городской бойкости, дерзости и деревенского душевного здоровья, которая делает ее самой отчаянной из молодогвардейцев. Всегда внимательная к мелодии роли, Бабанова занялась характерностью: она овладела тем скорым, вульгарноватым южным говорком, который сыплется с губ, будто семечки лузгают. Она и движениям придала размашистость, оставив лиризм и душевное волнение на долю песен. Мало кто знает, что популярная «Одинокая гармонь» была впервые исполнена Бабановой в «Молодой гвардии».

Охлопкову в этом спектакле меньше всего думалось о характерности. Он хотел от актеров романтического взлета. Она же, еще раз продемонстрировав свое отвращение к «вообще», была живо и остро характерна. Бабанова – смешно сказать – была чересчур «жанрова» для спектакля! Пожалуй, слишком сложна для его «молодежности». Она была шахтерской девчонкой, а не «песней», которая нужна была Охлопкову, и у нее было слишком много душевных движений.

И все-таки Бабанова сделала роль. «Круг сцены выносил нам их – простых, курносых и чубатых, длинноногих детей шахтерского городка, которые только что оторвались от школьных парт… – вспоминает спектакль Н. Велехова. – … круг выносил всю в цветастом, светлую, танцующую, идущую по досточке Любку – Бабанову…». У Велеховой – страстной почитательницы и биографа Охлопкова – сохранилось то, что не сохранилось у меня: записи, сделанные тогда же, на спектакле. Она приводит их в своей книге об Охлопкове.

«Любка! Сама песня непокоренности, само упоение борьбой, нежелание знать границы своих сил. Появление Любки – Бабановой подобно забившему источнику, вызванному безошибочным ударом кирки в горах. Образ Любы будто и не нуждается в участии художника, он развивается и растет свободно и радостно, естественно. Он целен и в то же время переливчат, красочен, как жизнь, отражением которой он является. Главное в Любке, которая становится одним из самых ярко выраженных героических характеров, – это соединение радости бытия с самоотверженностью…

{288} Т. Карпова была молода, строила образ проще, но задорнее.

… А у Бабановой никогда не было простых героев, ее герои сложны – ив этом их прелесть… Всегда немного “не от мира сего”, всегда ни на кого не похожие, странные идеалисты, живут они в мире ими самими созданных ценностей, и нет ничего, способного толкнуть их на размен этих ценностей… Но она была легка, вся как песня, как танец, эта Любка: контраст видимых и невидимых ее качеств составил драматизм образа этой странной девочки.

В танцах ее – перед гестаповцами – был необъяснимый таинственный надрыв, который делал Любку непонятной этим людям и подчинял их волю ее воле…»[241]

Драматизм и «таинственный надрыв» были еще и в том, что она привнесла в романтическое звучание спектакля горечь жизненного опыта и практицизм сильной натуры. Она дробила обобщенные линии охлопковского рисунка, и вот почему более простая, задорная и куда менее характерная Карпова легче и естественнее вписывалась в звонкий молодежный ансамбль спектакля.

Наверное, Охлопков был прав, показав Комитету по Сталинским премиям Карпову. Мария Ивановна за роль не держалась, но ее это задело. Слишком много сил было потрачено на Любку, слишком много выплакано слез. Больше она «Молодую гвардию» не играла.

Трещина в отношениях с Охлопковым разомкнула свои края.

Из письма М. И. Бабановой автору

«Те роли, которые я могла бы – и очень хотелось – играть, мне не давались. Я была слишком самолюбива, чтобы просить, и не в моих правилах было “требовать” и тем более “жаловаться” на такую несправедливость.

Я молчала и терзалась, не признаваясь в театре никому, тем более что актеры естественно сторонились человека, попавшего в “опалу”».

Впрочем, Охлопков не препятствовал прежнему «театру Бабановой» существовать на его сцене. В 1947 году Арбузов написал новый вариант «Тани». Охлопкову была чужеродна эта «комнатная» драматургия, но он согласился на обновление спектакля. К тому же снятие «Круга» отразилось на кассе, а «Таня» не утратила своей притягательности для публики. «Таню» встретили как премьеру, и критики наперебой объясняли, чем «новая» «Таня» отличается от «старой». Она отличалась не только текстом пьесы: скорее, текст привел в соответствие то, что уже само собою произошло внутри бабановского образа.

Утратились иллюзии. Устарела после Сталинграда и как-то сама собой отшелушилась инфантильная поэзия «Стальграда». Стало ясно, что речь идет не о медицинском институте, не о наивном соревновании мужа и жены в самостоятельности, не о новой любви, которая может и не случиться в жизни, не о «маленькой пользе» Таниных свершений, а о большой, несдвигаемой стойкости миниатюрных бабановских героинь. Она и сама была стойким оловянным солдатиком и этой стойкостью наделяла своих сценических «детей». Шалуньи, капризницы, вздорницы, насмешницы, они без романтического тремоло, деловито и разве что с иронией подставляли плечо под тяготы жизни. Они были бескомпромиссны, упрямы и выносливы.

Когда в 1948 году Мария Ивановна с любовью восстановила некогда нелюбимую ею трагедию Шекспира, она без боя выиграла давнишний спор с критикой: от этой послевоенной Джульетты на скудном карточном пайке никто не стал бы требовать пышного расцвета женственности. Балованное дитя {289} Капулетти одним поворотом сюжета превращалось в умную, на все решившуюся молодую женщину, навсегда верную избранной судьбе. Эта Джульетта, сыгранная в старом рисунке спектакля уже немолодой Бабановой, как-то сразу и без споров стала классикой. Ее девическая легкость. Ее смелый, резкий ум. Ее мрачное предвидение. Ее непокорность обстоятельствам. Ее прямота до буквализма и нежность до смерти за нее.

Бабанова, которая некогда остановилась в испуге перед громадой шекспировского текста, наконец укротила его. Укротила, не укорачивая. Она была единственной – во всяком случае, на моей памяти зрителя и критика, – кто играл весь шекспировский текст, без купюр (психологических) и ретуши (романтической). Она играла Шекспира без внутренних послаблений, умолчаний и лукавства – все, что написано, каждое слово. Текст, а не подтекст. Таков был ее нерасчетливый максимализм в жизни и на сцене. Она играла, как жила: в «трезвом неподкупном свете дня». Те «переживания», о которых столько говорено в русском театре, они были у нее, все, сполна, без исключений, но сжато, кратко, отчетливо. Так бывало всегда в случае удачи. Она была вся Диана, вся Таня, вся Джульетта – каждая фраза, слово, звук были для нее поворотны, значащи, решающи. Сюжетны. И вот почему при узости диапазона она всегда заметно раздвигала внутреннее пространство роли. Это была настоящая, {290} подлинная виртуозность. Сорока восьми лет Бабанова могла играть Джульетту, потому что она была актрисой техники и стала актрисой темы. Ей по-прежнему объяснялись в любви, как и четверть века назад.

Из письма неизвестного поклонника

«Несравненная Мария Ивановна!

Очень прошу простить мне мою дерзость за то, что я осмеливаюсь тревожить Вас своим письмом. Пишу я Вам потому, что в течение многих лет мысленно был ежедневно связан с Вами.

… Началось это следующим образом:

Много лет тому назад я, посещая Третьяковскую галерею, увидел Ваш портрет. С этого дня и начались мои мытарства.

Прежде всего я стал ежедневным посетителем Третьяковки и часами простаивал у Вашего портрета…

Своим появлением я начал вызывать сочувственные улыбки. Чтобы не прослыть каким-либо чудаком… я переключился на посещение спектаклей, в которых Вы были заняты. Сколько незабываемых часов наслаждения испытал я, любуясь Вашей игрой!

Но время пребывания в Москве закончилось. Я должен был выезжать на периферию. Ибо я был артист цирка.

И вот я возмечтал приблизиться к Вам, сродниться с Вами искусством и добиться права быть с Вами рядом. Скоро в письме пишется, да не скоро в жизни делается.

… Безграмотный, не умеющий логично связать фразу человек решил вдруг стать драматическим артистом. Мое умение гимнаста, акробата, наездника, прыгуна и эквилибриста при моей безграмотности не устраивало ни одного театрального деятеля, и меня не брали даже учеником.

И вот находится случайно антрепренер оперетты, который берет меня для работы в балете, как физически сильного человека. … А через два года я простак оперетты. Но этот жанр искусства ненамного приблизил меня к Вам, а это для меня было самым важным.

Наконец мне удается договориться с одним из режиссеров, который согласился взять меня в драматический театр, как начинающего артиста.

… Прошел год, а я не двинулся вперед почти ни на один шаг. И только к концу второго года случай, случай, который помог мне. Заболевает один из артистов, и меня пробуют в роли Жени Ксидиаса в пьесе Славина “Интервенция”. Этот случай открыл передо мной вход на широкую лестницу искусства, на вершине которой Вы уже тогда были во всем своем блеске.

И вот пошли год за годом моего бега по этой лестнице. А в мечтах я взлетал, опережая свой бег. В одном театре я больше одного года не работал, я считал необходимым по возможности познать большее число художественных руководителей… Мои ежегодные побеги из театров поставили меня почти вне закона…

Не устраивало меня то, что я был все еще далеко от Вас и от столичной сцены. Решено и сделано.

1940 год. Я покидаю Воронеж, Энгелькрона и приезжаю в Москву с намерением остаться. Но в решительный момент выдержки не хватило. Я испугался столичной сцены и уехал в Орехово-Зуево к Грипичу и Самарину-Волжскому.

{291} Осень сорок первого года намечалась для окончательного переезда в Москву и работы в одном из московских театров. Но… Наступила война.

В первый же день объявления войны я добровольно ушел в армию.

Прошло пять лет. Я демобилизован и прислан в распоряжение Комитета по делам искусств. В первый же день приезда я разыскал Ваш телефон, пытаясь позвонить, эта попытка длится уже третий год. Но позвонить любимой женщине – это проще мечтать, чем сделать.

… Проходит неделя, другая. Меня вызывают и предлагают заняться режиссерской работой в Главном управлении цирков.

Некоторые люди говорят: если человек захочет, он всегда добьется. Нет, Мария Ивановна! Видно, не судьба. А ведь я так хотел, так мечтал быть вблизи от Вас! Говорить с Вами.

Но я, как видно, не рассчитал своих сил. Прошло всего семнадцать лет с того момента, как я увидел Ваш портрет, а я уже устал от борьбы и смирился с положением маленького циркового режиссера. И здесь меня хвалят, и здесь мной довольны. Но здесь смерть моей мечте.

Как странно бывает, Мария Ивановна! Семнадцать лет любить женщину, которую не видел никогда без грима, мечтать коснуться ее руки, услышать ее чудный голос рядом с собой, пройти с этой мечтой и чувством от юноши до взрослого человека, идти и не дойти; это мучительно больно.

А теперь я утешаюсь тем, что смотрю на Вас из зрительного зала и по-прежнему восхищаюсь Вами и Вашей игрой.

Бывает такой предел в жизни человека, когда хочется, даже необходимо поделиться с любимой женщиной. Вот я и делюсь с Вами.

Вот я и прошу простить мне мою откровенность и признание.

Вечно любящий и восхищающийся Вами!!!

Л. Н. Л.[242]

Москва, март 1948»[243].

Все актрисы – даже любая неизвестная девушка, украсившая своим хорошеньким личиком обложку иллюстрированного журнала, – получают любовные письма. Поклонение, которое всю жизнь окружало Бабанову, было иное. Она была светом далекой звезды; тем, что когда-то называлось коротко и неясно: идеал.

Легко и без усилия даря другим это светлое, томительное чувство идеала, сама Мария Ивановна была, как никогда, от этой светлости далека.

Театр ревниво присваивал лучшие силы души. Короткие вспышки интереса к какому-нибудь особенно усердному поклоннику не приносили ничего, кроме угрызений гордости: у нее был слишком трезвый, насмешливый ум, легко нащупывающий слабые места, и вовсе ничего от «душечки». Застарелая привычка духовной независимости, если иногда и натирала, как хомут, все равно Держала голову высоко. Ее уделом была та «шумная слава», та «колесница» – Увы, вовсе не комфортабельная, – о которой мечтала чеховская Нина Заречная, о которой мечтают тысячи Заречных, избирая театр и растрачивая себя по Дороге в романах и страстях. Эти простые, общедоступные женские грехи и Радости не были уделом Марии Ивановны. Зато ей сам собой давался тот недоступный, далекий свет, который вечно притягивает сердца. Она внушала надежды, но не внушала фамильярности. Она была одинока – может быть, {292} это и есть та умеренная плата, которую скряга-судьба берет за свои редчайшие дары.