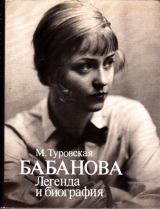

Текст книги " Бабанова. Легенда и биография"

Автор книги: Майя Туровская

Жанры:

Биографии и мемуары

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 17 (всего у книги 25 страниц)

С этими свойствами приняла она на себя роль Тани Рябининой.

Из случайного разговора с гостями за именинным столом у М. И. Бабановой

– Я на сцене любовь никогда играть не умела. И не любила. И Шекспира вашего не любила, Джульетту…

– Мария Ивановна, а что же мне-то делать прикажете, если я до сих пор думаю, что мальчиком видел на сцене самую великую любовь. И пьеса-то была не бог знает какая: «Таня»…

– Ну, вы из меня дуру не делайте. Я знаю, что говорю. Это потом легенд насочиняли…

– Тогда позвольте один вопрос. А кто же, по-вашему, умел играть на сцене великую любовь? Из актрис?

После долгой паузы, тонким голосом:

– Ду‑узе…

– Ну, Дузе никто не видел. Даже и вы не видели. Может быть, тоже легенд насочиняли. Из наших кто умел?

Длительная пауза, постепенно переходящая в другую тему…

Есть некоторая неясность в том, почему «Таню» сыграли впервые не в Театре Революции, которому она была предназначена, а на периферии. Может быть, театр что-то прозевал. Может быть, была неувязка с режиссурой. Может быть, {230} сказалось отсутствие художественного руководства и общий разброд и шатание умов. Одно время Театр Революции был на волоске от ликвидации.

Летом 1938 года состоялось специальное постановление Комитета по делам искусств, которое передало художественное руководство театром коллегии во главе с М. М. Штраухом. Безрежиссерье стало узаконенным. В этих обстоятельствах, да еще после «Собаки на сене», пьеса «для Бабановой» никого удивить уже не могла.

Опыт «Собаки» еще раз убедил ее, что нужен режиссер. На ее курсе один из выпускных спектаклей ставил в это время Андрей Михайлович Лобанов. Позади у него были «Вишневый сад» Чехова и «Таланты и поклонники» Островского в Студии Симонова. Спектакли были дерзкие, спорные, но сам Лобанов был человеком спокойной, негромкой, вроде бы даже медлительной повадки, под которой прятались цепкая наблюдательность и юмор. Его фантазия была неистощима в живых и метких «приспособлениях» для актеров. Ему-то в один прекрасный день и вручила Мария Ивановна сверток с пьесой.

«Я довольно скептически к этому отнесся, потому что такие свертки я брал с собой почти каждый день и ничего не находил. Тем свертком, который мне передала М. И. Бабанова, оказалась “Таня”, и когда на другой день она меня спросила: “Ну как?” – я сказал, что, по-моему, эту пьесу возможно взять для работы… Нам обоим показалось (этот разговор происходил чуть ли не во время спектакля), что в этой пьесе есть ряд моментов интересных и привлекательных, а также и ряд моментов слабых. Нам показалось, что сильная сторона этой пьесы – это ее несомненная искренность даже там, где автор ошибается, ее несомненная лиричность; это попытка осветить жизнь человека, зайдя как бы с тыла, за кулисы этой жизни, потому что обычно и чаше всего мы видим в современных пьесах разные поступки людей, когда один взрывает мост, другой вредит, третий свершает геройский поступок и т. д., но мы не видим в них, каким образом люди к этому пришли, какие процессы в их личной жизни привели к тому, что одни стали вредителями и диверсантами, а другие героями… Поэтому нам показалось, что это попытка приоткрыть жизнь человека с ее интимной стороны, с личной стороны… – что в этой попытке и заключается достоинство пьесы.

{231} Но, с другой стороны, было видно, что в пьесе есть налет сентиментальности, с которым придется бороться… что в пьесе есть ложность некоторых образов… а также действительно и наличие слабости второй половины пьесы»[216].

«Да, так построена пьеса, и я это делал сознательно, – воскликнет Арбузов полемически в “Споре о "Тане"”. – Вторая половина пьесы – совсем другой ритм, другой характер композиции. Ее, может быть, должен оформлять другой художник»[217].

Режиссер мыслил себе пьесу как единую психологическую драму, реализующуюся в подробностях жизни. «Помните, что они члены профсоюза», – не раз осаживал Лобанов актерский наигрыш. Автор же полагал, что он написал нечто другое: романтическую историю, где извечная условность приемов должна выразить современное содержание.

Лобанову казалось, что «Таня» приносит свою человеческую жизненную ноту в театр современности, позволяет «из-за кулис» взглянуть на героев «производственных» погодинских пьес. Арбузову казалось, что хроникальной беглости зарисовок «производственных» пьес он противополагает прекрасный и вечный Театр – его игру страстей и его поучительность.

Если бы не «Город на заре», сыгранный студией, которую потом стали называть «Арбузовской» (премьера состоялась перед самой войной – 5 февраля 1941 года), то претензии Арбузова на «романтизм», пожалуй, так и остались бы невнятными. «Так он писал темно и вяло… что романтизмом мы зовем». Но одновременно с «Таней» – у кого-нибудь на квартире, в школьном здании, пустеющем по вечерам, наконец, в клубе в одном из переулков у Петровки – творилась та самая «вторая пьеса», в которую, по мысли автора, должна была окунуться Таня, покинув тесные пределы арбатского квартирного мирка. Творилась всеми студийцами сообща – каждый сочинял образ, рассказывал, кого бы он лично хотел сыграть. Потом из этих отдельных судеб складывалась пьеса.

Нужды нет, что сюжетные мотивы этой коллективной пьесы – вредительство, трусость, геройство – были общим местом всей тогдашней драматургии. Нужды нет, что романтика этого спектакля – романтика дальних дорог, освоения Дальнего Востока, тяжелой работы, осененной, как радугой, стройными воздушными очертаниями будущего города, – будет на самой высокой ноте оборвана войной и канет навсегда.

Сама эта мечта, это настроение, этот порыв молодежи в будущее существовали, были подлинной эмоцией эпохи, имели имя. Арбузов назвал несуществующий город, на строительство которого попадает Таня, «Стаьград». Поэт экрана Довженко поименует его «Аэроград». Реалист Герасимов даст своему молодежному фильму документальный заголовок: «Комсомольск». Студийцы – самые юные и романтические – назовут свой спектакль «Город на заре».

Арбузовский взгляд на подвиг «из-за кулис жизни» был размножен и воплощен буквально в каждом из персонажей, вымышленных студийцами, – счастливых и несчастливых, робких, скромных, хвастливых, положительных и отрицательных. Герои пьесы были добровольцами, бродягами, строителями, поэтами, даже негодяями, – но «членом профсоюза», привязанным к быту, не чувствовал себя никто. На крошечной сцене, не вмещающей декораций, торжествовала прекрасная условность. Одного силуэта дерева с лихвой хватало, чтобы изобразить тайгу; одной доски – чтобы на глазах у зрителей соорудить лодку; одного эпизода – чтобы заявить характер. А рядом с протагонистами, {232} вплотную прижатый к ним теснотой сцены, размешался «хор»: в клетчатых ковбойках, в свитерах, еще не вошедших в моду, – разнокалиберный не по замыслу, а по реальным условиям времени. Он сострадал, гневался, ободрял, отворачивался, скорбел, рвался на помощь – жестом и песней. Песни эти так же разбегались тогда по молодежным компаниям безмагнитофонной еще Москвы, как теперь песни самодеятельных бардов. Их приходилось петь самим, под пианино чаще, чем под гитару. Гитара была редкостью, а пианино чуть что не правилом в интеллигентном доме: детей принято было учить музыке.

Если бы Таня, выйдя из первых двух актов спектакля Театра Революции, могла очутиться среди героев «Города на заре», идея Арбузова могла бы считаться воплощенной. Но прийти в гости к студийцам могла разве что Мария Ивановна Бабанова – знаменитая артистка. Она и была первой зрительницей спектакля, ее привел Арбузов.

Из бесед с М. И. Бабановой

«Помню, это было на квартире у драматурга Исидора Штока. У него комната была огромная, они играли прямо на полу два акта. Мне очень понравилось».

Но романтика «Города на заре» обеспечивалась тем, что в Театре Революции давно уже осталось в прошлом: романтикой ночных репетиций, неудобствами сцены, которые толкают к дерзким решениям, просто молодостью. Немало способных участников студии нормально работают в нормальных театрах и давно уже в свою очередь стали маститыми – режиссер Валентин Плучек, драматург Исай Кузнецов, актер Зиновий Гердт. А иных, как юного поэта Севу Багрицкого, унесла война…

Театр Революции хотел ставить «нормальную» пьесу.

Борьба воль – если, разумеется, люди, которые делают спектакль, обладают творческой волей – вообще случается в театре чаще, чем это кажется. Последующая легенда обычно приводит ее к видимости гармонии. Случается и так. Но бывает и иначе. На «Тане» все было как раз иначе. Каждая из сторон – автор, режиссер, актриса – думали по-своему.

Из рассказа А. Н. Арбузова

«Ничего более странного, чем репетиции “Тани”, я никогда не видел. С Марией Ивановной Лобанов вообще не репетировал. Он, можно сказать, от нее бегал и репетировал всё, кроме ее сцен. Например, разъезд гостей после вечеринки, где Герман объясняется с Шамановой. Он говорил, что все драмы в России происходят у вешалки, и долго ставил эпизод Германа с папиросой после ухода Шамановой.

Марию Ивановну я видел, но не на репетициях: это как раз было время нашей “компании”…»

Андрей Михайлович был терпим к Бабановой, как волей-неволей были к ней терпимы другие режиссеры. Но Лобанов был терпим «волей» скорее, чем «неволей». В театре бытовала шутка: «Ходите тише, Лобанов на репетиции спит». На самом деле у него была кутузовская тактика: он ловил момент актерской догадки и развивал его. Он тщательно работал над фоном, предоставив Бабанову обычным ее мучениям: она, как всегда, искала «танец роли». Другим надо было помочь для начала найти смысл.

{233} Из рассказа А. Н. Арбузова

«Мария Ивановна репетировала Таню, как ей хотелось, и Андрей Михайлович не очень в это вмешивался. Он как раз начал ставить эпизод самодеятельного спектакля, который очень его увлекал и здорово получился, а Бабанова сказала, что режиссер ей не мешает и этого достаточно. У них были добрые отношения. У меня, наоборот, отношения с Лобановым портились. Наверное, он был прав – хотел быта и утверждал, что люди в жизни говорят с паузами. Он и к Бабановой не прочь был применить свои требования – ему казалось, что для Джульетты или “Собаки на сене” ее “пение” прекрасно, но в жизни так не говорят: нужны паузы, многоточия. Но это в теории, на практике он в ее работу не вмешивался.

Я не находил с режиссером общего языка, актриса же мне казалась моей сторонницей. Но как она делала роль, я тоже не очень знаю: несмотря на тогдашние наши приятельские отношения, ничего подобного режиссированию, “работе над ролью” она не допускала. Иногда делала поправки в тексте, но деликатные. У меня Таня говорила: “Шел снег, и я глотала его, как манну небесную”. Мария Ивановна спросила: “Можно, я буду говорить: как мороженое?” Я сначала опешил, но потом мне стало казаться, что только так и можно, и это во втором варианте вошло в текст.

Мне всегда было по душе ее пристрастие к абсолютной точности мизансцены. Вот стул. Она должна отойти от стола и сесть. Она идет и считает шаги. Она может примериться десятки раз, как ей сесть. Но если она нашла – то это навсегда. Сейчас так никто не работает. Она осталась верной ученицей Мейерхольда и умела добиваться того, чего он хотел от актера: зритель видит результат как бы импровизации».

Между тем как раз перед «Таней» – 7 января 1938 года – Театр имени Мейерхольда был закрыт приказом Всесоюзного комитета по делам искусств. Событие это выходило далеко за рамки борьбы театральных течений. Недаром Константин Сергеевич Станиславский был первым, кто протянул опальному режиссеру руку помощи и предложил ему работу.

Случилось так, что именно в это время бывшая актриса Мейерхольда в первый и последний раз ясно сформулировала свои расхождения с «психологическим» театром: «Я не люблю излишней, на мой взгляд, актерской “свободы”. Слишком уж все свободно в спектакле – можно и наоборот. От художника надо требовать определенности мысли и формы. Я всегда страдаю от неопределенности разрешения сценической задачи. Если актер или автор оформления готов делать все, что угодно, – значит, он не уважает свой труд. Я не люблю “пожалуйста” в искусстве». Так она сказала в том разговоре Журналиста, Драматурга и Актрисы о «Тане», который Арбузов назвал «триалогом»[218].

Но только в этом смысле и была она союзницей автора. «Не думайте, что психофизический аппарат актрисы может выполнить все, что нам с вами заблагорассудится», – сказала она ему тогда же. Действительно, ее психофизический аппарат, всегда готовый к милым нелогичностям, к внезапным капризам чувств, к «шуткам театра», вовсе не был приспособлен к тому, чтобы передать перемену в чувстве. В этом смысле «личная тема» Бабановой была прямолинейна. Оптимистический финал, где Таня, разлюбив Германа, отдавала свое сердце Игнату Соколову, был не для таланта и не для характера Бабановой. {234} Все ее человеческое существо противилось этой в общем-то вполне житейской коллизии. Ей казалось, что она не умеет любить на сцене. Оказалось, что на сцене, как и в жизни, ей еще труднее разлюбить.

Она сказала о Тане слова, которые навсегда потонули в волнах восхищения и в дебатах «за» и «против» романтики. Между тем в своей бесстрашной обнаженности, в своей прозаической деловой точности они были так же замечательны, как защита ею своего «мейерхольдовства»:

«Не обязательно искать замену Герману, это даже снижает значительность происшедших с Таней событий… У меня с этой ролью связана одна тайная мысль: “женщины, умейте быть одинокими, не бойтесь мнимого одиночества”. Таня утратила преходящее, нашла вечное»[219].

Высказывая во всеуслышание эту «тайную» свою мысль, не расслышанную впрочем, никем ни тогда, ни потом, Мария Ивановна Бабанова не знала еще, что предсказывает свою собственную судьбу. Так бывает: художник заранее проживает в воображении то, что когда-нибудь ему суждено будет пережить в действительности. Можно было бы сказать, что, заглядывая в возможность, он неосторожно «зовет» эту судьбу.

Но в этих словах предсказала Бабанова и нечто гораздо большее: траекторию женской эмансипации, находившейся тогда в самом оптимистическом своем зените. Траекторию вовсе не очевидную: «новая женщина», беспечно предоставившая свое место на коммунальной кухне вовремя подвернувшейся домработнице и устремившаяся к «творческому труду», еще вовсе не знала всех психологических и социальных последствий, которые проистекут из этого в отношениях между полами, в быту, в самум институте семьи.

Так – в тройственном несогласии – создавался спектакль, которому суждено будет стать самым долговечным спектаклем советского репертуара за все время существования нашего театра.

Я со школьных лет помню начало «Тани» – это удивительное ощущение «легкого дыхания», какого-то новогоднего счастливого ожидания, которое вносила Бабанова в тесное пространство сцены, придвинутое к зрителю светящимися панно художника Варпеха. Как будто оттуда, где помещались непрезентабельные кулисы Театра Революции, летел ей вслед тот праздничный, веселый снег, который и вправду хочется глотать, «как мороженое».

Таня входила с лыжами, в белой пушистой шапочке, которая сразу стала мечтой всех москвичек, скидывала шубку, легко кружилась, напевая под радио первые попавшиеся, вполне прозаические слова:

«Все готово,

Где же Герман?»

Входила, как в блоковском стихотворении:

«Она пришла с мороза,

Раскрасневшаяся,

Наполнила комнату

Ароматом воздуха и духов,

Звонким голосом

И совсем неуважительной к занятиям

Болтовней».

{236} Можно было даже представить себе, что духи, которые употребляла бабановская Таня, были «Манон» – в плоском флакончике с граненой остроконечной пробкой, маленькой сизо-голубой этикеткой и тонким, девически-кокетливым ароматом – стойкие духи фабрики «Ленжет».

По сути, «Таня» начиналась там, где «Собака на сене» оканчивалась – на высшей и оттого неустойчивой точке счастья.

Можно без конца описывать милые пустяки, прелестные подробности – всю эту азбуку Таниной беззаботной еще любви. Таня успевала слегка пококетничать, создать уют, погасив верхний свет и устроившись на тахте, обрадоваться вкусному вину, принять на минуту нравоучительный тон заботливой жены, напеть несколько тактов песенки, омрачиться на мгновение болезнью незнакомого ребенка (предложенный автором мотив эмоциональной глухоты актриса принять не могла), продекламировать, аккомпанируя себе на пианино – почти как стихотворение в прозе, – те обрывки воспоминаний, которые могли бы иначе показаться выспренностью.

«Вот и кончилось детство.

Знаешь, Герман,

Мне всегда кажется,

Что я оставила детство

Далеко-далеко,

Но оно не кончилось,

Оно продолжается,

Но без меня…»

Она успевала приластиться к Герману, рассказать смешное и страшное, как всегда, обласкав голосом любимые звуки: «для лыж такая лё‑о‑гкая погода»; торжественно и звонко провозгласить поход на «Евгения Онегина» и, не давая себе огорчиться предательством любимого, маленьким голосом примерной девочки отпустить Германа к друзьям: «Ну, что ж, поезжай».

Уже в этой первой картине Лобанов создал тот житейский противоток лирической Таниной мелодии, который нес в себе будущую драму: Таня, заслышав Германа, пряталась в шкаф, а Дуся указывала Герману глазами, где она, – практические люди, они не разделяли Таниных проказ. Герман погружался в газету (там видел он впервые портрет Шамановой), Дуся торопилась в кино и уносила из-под носа тарелки. Все это, по мысли автора, свидетельствовало против Тани, глупенькой, ничем не занятой, кроме своего счастья: не зря Герман увлекся энергичной Шамановой. На сцене все было наоборот: Герман, Шаманова, Дуся, которую комедийно, но и серьезно играла Тер-Осипян, – все были житейски узнаваемы, колоритны и… плоски по сравнению с богатством «своего» мира, который приносила на сцену Бабанова. Они были знакомы и обыкновенны, Таня – удивительна. Они были нормальные люди тридцатых годов со своими радостями и жизненными планами – она была чудо, которое никто из них не умел оценить. Свидетельствую это, как многократный зритель «Тани».

Мы ходили в театр не учиться на Таниных ошибках, а любоваться, как она войдет с мороза, раскрасневшаяся, в своей белой пушистой шапочке, и слушать, как счастливо она выведет: «Сегодня для лыж такая лё‑о‑гкая погода».

Мы все хотели нарядиться в такие же шапочки, добывали их правдами и неправдами, вязали из пуха ангорского кролика и так же, как Таня, кокетливо {237} заправляли внутрь острые ушки. В этом обезьянстве жило теплое человеческое чувство. Мы-то знали, что Таня – чудо, а симпатичные, но прозаические люди на сцене этого не замечали, и было ясно, что оно вот‑вот от них отлетит.

В этом, а не в чем другом были единственность и волшебство спектакля Театра Революции по пьесе, которую хорошо играли, кажется, везде, ибо долго не было в советском репертуаре женской роли более благодарной, чем Таня.

Так случилось, что тихое упорствование трех интеллигентных людей – автора, режиссера и актрисы, – которые, не соглашаясь друг с другом, были терпимы и взаимно вежливы, создало особенную многослойную структуру спектакля, обеспечившую его долголетие.

Пути искусства неисповедимы, и было бы смешно задним числом распределять призы. Секрет этого несогласного «трио», быть может, в том и состоял, что в нем не было побежденных. Но в фокусе всех усилий, естественно, была бабановская Таня.

Союзничество со зрителем – особенное умение Бабановой, доставшееся ей как родовое наследство от старого русского театра и обретшее опору в условности арбузовской пьесы, – составляло смысл следующей сцены, где Таня догадывается, что Герман любит другую, и уходит от него навсегда.

Лобанов, как всегда, насытил вечеринку с торжественными проводами вороненка Семен Семеныча точными подробностями дружеской общности геологов и неосознанной еще любви Германа и Шамановой. На фоне этого веселого слитного шума вела Таня свое соло, свою отдельную мелодию. Я до сих пор помню ее скромно-нарядное платьице и ощущение тайны, которое она несла сквозь общее движение сцены осторожно, как несут в ладонях воду.

«Исполняя костюмы для спектакля… Т. Амирова надела героине во втором акте, где она должна быть нарядной, белую блузку и синюю в белый горох юбку из сатина. Как известно, спектакль этот пользовался колоссальным успехом у публики, и сама Таня органически слилась с личностью М. И. Бабановой.

Из любви к ней, из горячего сочувствия и симпатии к Тане, даже ее внешний облик стал темой для подражания. Этот костюм вошел в ту истинную, неписаную и неафишированную моду, которая идет от психологических потребностей {238} людей быть лучше, подражать прекрасному, стремиться к идеалу доброго и хорошего»[220].

Нет свидетельства более беспристрастного, нежели стихийно возникшая мода. Так, даже второстепенное в Тане – пуховая шапочка или синяя в горох юбка – становилось частью ее «чуда».

Увы, даже эта скромная нарядность Таниного туалета по-прежнему требовала от Театра Революции титанических усилий:

«Магазин Шелкотреста

Дирекция Театра Революции убедительно просит отпустить 8 м шелка на два женских платья для новой постановки “Таня”, выпускаемой театром к XVIII партсъезду.

8.III 39 г.»[221].

«Дирекции Мосторга

Дирекция Театра Революции просит убедительно… 8 м вискозы или шелка на два женских платья…

8.III 39 г.»[222].

Если бы дирекция Мосторга могла представить себе, какое значение эти 8 м вискозы или шелка приобретут для целого поколения!

А Танин романс «Как нежна, как хрупка любовь людская», который пела она по просьбе веселой компании! Он не стал «шлягером» – для этого бабановское исполнение было слишком индивидуально. Если бы Мария Ивановна не была драматической артисткой и если бы жанр изящной шансонетки был тогда к месту – кто знает, не избрала ли бы она эстрадную карьеру и не стала ли бы русской Жюдик? Но не до Жюдик было тридцатым годам и не до Таниного романса геологам, а между тем это была настоящая лирическая миниатюра, где все, еще неведомое Тане, уже покрывало тенью печали ее легкий голос.

Она шутила с Германом: «Час пробил, и я раскрою тебе страшную тайну». Но Герман, воодушевленный присутствием Шамановой, нетерпеливо устремлялся к гостям, так и не узнав, что Таня ждет ребенка. «Он не стоит… моей тайны», – говорила Таня, крошечной паузой как бы переламывая интонацию надвое: от детской к женской, от счастья к боли, от любви к чему-то, о чем она пока что еще не знала, – к одиночеству.

… И вот она, закутавшись в шаль и спустив на лицо принесенную Дусей хохочущую маску, прячется за портьерой, чтобы разыграть Германа, и нечаянно слышит то самое объяснение с Шамановой «у вешалки», которое так тщательно и достоверно разработано было Лобановым. Всплескивается отчаянием портьера в ее руке… горестно сползает ненужная шаль… сдвигается на лоб глупая ухмыляющаяся маска, открывая помертвевшее и взрослое уже лицо… «О вопль женщин всех времен: “Мой милый, что тебе я сделала?!”»

Бабанова не произносила ни одного слова, не делала ни одного случайного жеста. Крушение мира было не только прочувствовано, оно было выражено через игру с вещами. Психологии соответствовала сценическая техника. Легкомысленный вальсирующий «танец роли» был дотанцован до драматической кульминации.

Потом она лихорадочно запихивала какие-то пустяки в чемоданчик и никак не могла застегнуть замок. Каким-то выдохом, почти без голоса Таня отвечала Герману что-то незначащее и незаметно, как меркнет солнечный зайчик, исчезала из комнаты…

Повторю еще раз то, что помню отчетливо: никаких уроков (брошенная {239} учеба, замкнутость в личном счастье) мы из «Тани» не извлекали, кроме чуда самой Тани, прозеванного окружающими. И если на свете существует идеальная любовь – идеальная значит полная в каждом данном мгновении, не заботящаяся ни о каком завтра, – то ее Бабанова и играла.

В следующей сцене у Тани было другое лицо и другой голос. Как будто из него ушло все богатство обертонов, вся прихотливость бабановской колоратуры – остался голый, неодетый звук.

Нигде, кроме «Тани», Бабанова не играла материнства. Оно и понятно: слишком много было детского в ее собственном амплуа. Детей у нее не было; она принадлежала к тем актрисам по преимуществу, для которых жизнью становится сцена.

Может показаться странным, что Мария Ивановна испытывала (испытывает и по сей день) панический страх перед детьми. А может быть, это и не странно: кто, как не она, знает те душевные бездны, которые могут скрываться за чистыми, без морщин лобиками и ясным взором. Ведь это она сыграла маленького китайского боя и русского парижанина Гогу…

В «Тане» она играла материнскую любовь как продолжение любви к Герману. Только там была счастливая полнота без заботы о завтра, здесь была сплошная забота, сплошное завтра: надежда, вопрос, боязнь – все обращенное в завтра. Там была неомраченность, здесь омраченность: как будто в светлый солнечный день человек перешел на теневую сторону и тень слепит душу, как прежде свет слепил глаза.

Невозможно забыть, как осторожно, будто не произнося, а только трогая слова голосом (так трогают ногой холодную воду), спрашивала она Дусю о Германе и о Шамановой: «И она у нас живет… в нашей комнате?» Как тихонько пела колыбельную и отзвуком, эхом прежнего счастливого голоса повторяла над кроваткой сына то, что говорила когда-то Герману: «Только ты и я… ты и я…»

А потом была короткая и душная картина смерти Юрика. Душная не потому, что в авторской ремарке было написано «жарко», а оттого, что душно было Тане – не было прежнего глубокого дыхания, все было какое-то жесткое, укороченное.

Бабанова и здесь не позволяла себе того, что можно было бы назвать «бытовым» выражением отчаяния. Бытовая точность спектакля была фоном для ее почти графического рисунка.

Незначащая фраза, простой вопрос, обращенный ни к кому и произнесенный пустым, полым звуком: «А чей это мальчишка, рыженький?» И неожиданно – веская фраза-шлагбаум: «Утром был профессор и определил дифтерит… Уходите, доктор…» Груда студенческих тетрадок на полу, лихорадочное мелькание страниц, остановленное какой-то нелепой записью: «Посмотри, Миша, усы у профессора определенно, как у кита», – лекция о дифтерите, прерванная когда-то дурацкой шуткой. И смерть сына, услышанная каким-то внутренним слухом.

Одно мгновение она стоит не дыша, потом делает шаг за занавеску. Стук Упавшего стула, короткий задушенный вскрик – и все… Томительно-пустая сцена в беспорядке разбросанных вещей. Так – контрапунктом звука к изображению – умеет «работать» кино.

А потом счастливые молодожены, некстати заявившиеся в гости, положив на стол игрушку для Юрика, станут целоваться, как бы возвращая историю {240} вспять, к началу любви. И Таня, тихо появившись из-за занавески, скажет одну только фразу: «Простите. Дело в том, что… Юрик… умер сейчас». И странный полувопросительный, нематериальный какой-то звук ее голоса не сможет ни упасть, ни подняться – повиснет в неправдоподобной тишине зрительного зала. И молодожены тихонько встанут и уйдут – тогда только Таня поймает взглядом оставшуюся на столе игрушку и со стоном повалится на стол головой…

Я не помню следующей, предложенной автором и описанной в критической литературе сцены у окна, за которым сменяются звуки и времена суток. Но до сих пор до мороза по коже помню долго колеблющийся в тишине переполненного театра недоумевающий звук Таниного голоса и самодовольную игрушку на столе, которую вдруг ловит ее беспомощный взгляд.

Здесь, в этой паузе, кончались детство и юность, иссякало счастье и горе и Таня разучивалась чему-то, что она знала прежде, как разучиваются дети языку природы, узнав человеческий язык.

Бабанова в это время уже выступала по радио – читала даже пушкинскую Земфиру, – но еще не нашелся режиссер, который догадался бы предложить ей сказку. В «Тане» она была арбатской девчонкой с лыжами и проказами, но больше, чем где-нибудь, была она нашей Суок, сказкой нашего сурового и непрактичного {241} отрочества. Давно уже «неглавную», «побочную», ее снова сделала главной героиней зрительская любовь – потребность в человеческом чуде.

Следующий акт – «вторая пьеса» «Тани» – остался, как мне кажется теперь, до конца не понятым в своем истинном значении. Его расшифровало время и заставило автора переписать «Таню». Потому, опуская первый вариант пьесы, романтика которого принадлежала времени «Города на заре», я обращусь сразу ко второму, где не было уже ни утопического Стальграда, ни перекрестка дорог, где встречались «обыкновенные герои» – девушки-хетагуровки, старый еврей-колхозник и охотник Игнат Соколов, – ни вредителей и пограничников – всего этого предвоенного комплекса романтических мотивов, – а появился более реальный управляющий золотопромышленным районом Игнатов. Война как-то разом отрезала юношескую романтику раннего варианта пьесы.

Принято считать, что во второй половине пьесы Таня, сделавшись врачом, обретала шаг за шагом искомую полноту личности и, может быть, даже (так хотел думать автор) новую, более зрелую любовь. Что она, согласно эпиграфу, почерпнутому не откуда-нибудь, а из Микеланджело, становилась «более совершенным творением».

Так думали автор, режиссер, критика, даже, быть может, сама актриса.

{242} Долгое время мне казалось странным, что Мария Ивановна всегда говорит о роли как о роли, никогда – как о живом человеке. (Так, естественно, относилась к своим героиням актриса Художественного театра Ольга Леонардовна Книппер-Чехова и даже трагическая героиня Камерного театра Алиса Георгиевна Коонен.) Она высказывает суждения о людях – справедливые или несправедливые, о себе (чаще всего несправедливые), но никогда – о людях, которых она играла.

«Сверхсознание», о котором говорил Станиславский, интуиция живут в ней природно и неведомо и управляют техникой, которая всегда кажется ей бледной копией истинного образа и требует немыслимого совершенства. Редкий и мучительный дар, усугубленный и канонизированный школой Мейерхольда.

Как раз в «Тане», как нигде, Бабанова сформулировала смысл роли.

Во второй половине «Тани» появлялась женщина со взрослым, даже деловым голосом и резковатыми самостоятельными манерами. Колоратурное сопрано менялось на драматическое.

Может быть, в «Тане» Бабанова впервые вышла на сцену взрослой женщиной. Взрослой, умной, ироничной и… несчастливой. Сильнее – да, ее героиня становилась сильнее. «Совершеннее» – едва ли; сыграть счастливую полноту женской зрелости Бабановой не было дано никогда.

Здесь мы вступаем в область, которую можно назвать, по слову Алперса, «личной темой» Бабановой. Ее биографы – и она сама – склонны думать, что женская тема, тема женской любви, чужда ее таланту. Уточним: речь идет о половой любви. Но ведь любовь – это нечто гораздо большее, чем «секс», – это огромная, неисчерпаемая область детских, отроческих, юношеских чувств – той «невинной» любви, вечное тяготение к которой удостоверено мифом об Адаме и Еве и о потерянном рае. Этот потерянный рай, как никто, умела реализовать на сцене Мария Ивановна Бабанова.