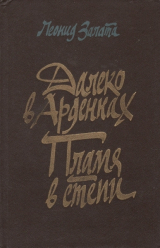

Текст книги "Далеко в Арденнах. Пламя в степи"

Автор книги: Леонид Залата

Жанр:

Военная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 2 (всего у книги 35 страниц)

Мама, я иду на запад. Сама мысль о том, что с каждым шагом я все больше и больше удаляюсь от родной земли, от тебя, причиняет мне боль, и все же я иду на запад. Я хочу добраться до Франции, а там видно будет. Это все же легче сделать, чем пересечь всю Германию, Польшу, – в моем положении очень мало шансов избежать жандармского глаза.

После моего побега прошло уже двадцать два дня. Но этот подсчет не совсем точный. Каждые новые сутки я опускал в карман обломок веточки, чтобы не утратить представления о времени, о том, как кружится вокруг меня мир, а может, и наоборот, как я сам толкусь – в заколдованном кругу. Я боялся, что, потеряв счет дням, окажусь вне времени, а это страшно, особенно когда ты один, да еще среди совсем чужих, когда в каждом встречном человеке вынужден видеть врага и прятаться от него в рвах, ямах, в лесу, где застигла опасность.

Сегодня лежал до рассвета под бетонным виадуком и вспоминал каждый прошедший день после побега.

Иду я по обыкновению ночами, а на день забираюсь в какой-нибудь укромный уголок и отсыпаюсь. Вся моя еда – одна сырая картошка. Но слава богу, что хоть этого добра вокруг меня сколько угодно.

Иногда судьба улыбается мне. На одной из лесных полянок я наткнулся на корытце с кусками соли, которую егерь, видимо, оставляет для оленей. Соль была горькая, зализанная и твердая словно камень. И все-таки это была соль. После ежедневной пресной картошки она показалась мне лакомством, и я так на радостях набросился на нее, что потом долго не мог утолить жажду.

Как-то вышел на край леса. До восхода солнца мне надо было пересечь долину, посреди которой бежала не большая речушка. Подойдя к ней, я долго колебался: плыть через нее или поискать мостик. Лезть в воду мне не хотелось, я и так сильно за ночь продрог, искать мостик уже не было времени, и я дополз до стожка сена, – сделал в нем нору, свернулся в клубок и тут же заснул.

Разбудила меня песня. Чистый девичий голос с грустью выводил:

Веют ветры, веют буйны,

Аж деревья гнутся...

По другую сторону стожка под чьими-то ногами шелестела трава.

Ой, болит мое сердечко,

А слезы не льются...

Голос звучал тихо, как-то отрешенно. Это случается, когда человек поет не для кого-то, а только для себя.

За стожком стояла впряженная в здоровенного гнедого першерона двуколка. Босоногая девушка, согнувшись под тяжестью навильника, грузила на нее сено. Икры исцарапаны, словно разукрашены розовыми черточками, в коротко подстриженных волосах запутались привядшие стебельки травы.

Девушка повернула лицо в мою сторону.

– Катя!

Неужели это имя выкрикнул я? Слово вырвалось само по себе, как инстинктивный, неподвластный контролю порыв души.

Не знаю, кто из нас испугался больше: она или я. Мы стояли, уставившись глазами друг на друга. А конь как ни в чем не бывало хрумкал травой и время от времени недовольно встряхивал головой. В такие напряженные минуты в память врезаются и самые незначительные, пустячные детали.

Это была Катя! В тот миг я нисколько не сомневался, что это была действительно Катя. Конечно, за эти годы она выросла, острые ее плечи и подбородок округлились, но смотрели на меня ее глаза: серые, дымчатые, с подсиненными белками, всегда немного влажные, таинственные, и в них, как и давно когда-то, застыл все тот же немой вопрос, только теперь к нему прибавился еще и страх.

Мне бы спросить: как ты очутилась здесь, милая дивчина из моего родного таврического села (сколько верст нас разделило?), из моей юности (неужели и у меня была юность?), разве для того, чтобы встретиться с тобой снова, мне суждено было попасть в плен к врагу, убежать, блуждать по чужой земле и прибиться вот к этому серенькому стожку сена на заброшенной лужайке?

Но я спросил о другом:

– Где же твоя коса, Катя?

Видимо, мой вопрос, а может, и мой вид вызвали не страх, а скорее сочувствие. Девушка быстро пришла в себя и даже ступила шаг вперед.

– Я не Катя, я Оляна...

– А меня ты... – Я осекся, огляделся вокруг, стыдливо провел ладонью по заросшим щекам.

И в самом деле, разве может Катя узнать в обшарпанном, давно не бритом мужчине Антошку Щербака? Чудак, неужели думаешь, что ты и поныне все тот же молодцеватый комсорг сивачевской школы, на которого заглядывались старшеклассницы, одаривая украдкой, а иногда и открыто нежными взглядами?..

– Не знаю, кто вы, и не хочу знать. Но я вижу: вы – свой, наверное, голодны... Конечно же голодны! – воскликнула она, отбрасывая в сторону вилы.

– Катя, – повторил я.

– Ах, боже ж мой, да не Катя я! Ну, откуда вы взяли?

Она даже топнула ножкой, отстаивая свое имя, однако тут же поняла, что сердиться на этого странного упрямого человека неуместно, вдруг улыбнулась, и именно эта ее улыбка, хотя и была она искренней и душевной, породила в моей душе сомнения.

Я хорошо помню, как улыбалась Катя – одними губами, даже только уголками по-детски припухлых губ, а тонкие ноздри при этом слегка расширялись, словно вдыхали запах степных васильков.

– Вы спрячьтесь здесь, неподалеку. А я скоро вернусь. Хорошо?

Она ловко, как-то по-мальчишески, взобралась на передок двуколки и натянула вожжи. Мерин послушно переступил лохматыми ногами. Двуколка выползла на малозаметную в травах колею, которую я не разглядел сразу, и покатилась вдоль речки. Наверное, где-то там, за перелеском, была невидимая отсюда ферма, а возможно, и село. Еще некоторое время я слышал тонкоголосое понукание, вокруг меня простиралась безмолвная долина, за речкой начинался косогор, по которому вверх взбирались реденькие кусты, а дальше за ними – зеленел буковый лес.

Два голоса вели в душе моей спор, и я не знал, к какому из них прислушаться. Один уговаривал меня забраться снова в свою нору и ждать, чтобы еще раз увидеть Оляну, услышать ее звонкий голосок, родную речь, по которой я так соскучился, съесть из рук ее кусок хлеба. Одна только мысль о хлебе вскружила мне голову, я упал на колени и уже готов был снова зарыться в сено и ждать: будь что будет!

Но другой голос тоже не угасал, он нашептывал об опасности, убеждал меня, что это не только не Катя, а совсем другой человек, с другим сердцем и другими помыслами. Неизвестно еще, принесет ли она хлеба или же приведет полицию. А если существует такая опасность, ты обязан уходить отсюда, девушку могут в конце концов и выследить...

Так нашептывал мне другой голос, я проклял его и все же поднялся и через силу поплелся к речке. У меня еще хватило ума стащить с себя лохмотья, чтобы потом, на другом берегу, не стучать зубами от холода в своем мокром тряпье.

К счастью, речка оказалась мелкой, иначе я едва ли осилил бы ее быстрое течение. Я выбрался на другой берег и пополз в заросли вереска. Меня все время не покидало ощущение, что будто бы кто-то смотрит мне в спину. Добравшись до кустов, оглянулся. На песчаной косе стояла косуля и рассматривала меня нежными невинными глазами.

Как я терзался, мама, когда через какой-нибудь час, а может и меньше, на том берегу снова появилась девушка. Отсюда, с возвышения, мне хорошо было видно, как шла она лугом, делая вид, будто подбирает упавшие клочки сена, а сама что-то прятала под ним, затем долго стояла у стожка. Конечно, она догадалась, что я не поверил ей. Я не мог разглядеть ее лица, но представлял себе обиду девушки, меня так и подмывало выскочить из кустов и окликнуть ее, она услышала бы и, я уверен, прибежала бы ко мне. Но осторожность взяла верх и над моими сомнениями. И я до сих пор проклинаю себя за это недоверие чистым серым с подсиненными белками глазам. В них грусть, и укор, и нежная невинность косули, которая долго провожала меня взглядом на берегу маленькой немецкой речки.

Девушка, без конца оглядываясь на стожок сена, пошла к перелеску, а я снова остался наедине со своими воспоминаниями, сладкими и одновременно горькими...

Помнишь ли ты Катю? Впрочем, зачем я об этом спрашиваю? Но, прости, все в нашей жизни так перепуталось, куда-то отдалилось, что теперь мы словно люди без прошлого или по меньшей мере это прошлое кажется нам таким давним, что вспоминать его приходится как сон. Война бросила нас в такой водоворот, что все прежнее отступило в тень как незначительное, второстепенное, дескать, не до этого сейчас, когда мир перевернулся, когда решается судьба не отдельных людей, а целых народов...

А все же нет, неправда, ведь и живем мы, и боремся лишь затем, чтобы вернуть то прошлое из мрака к свету, из воспоминаний в реальность. Разве не так? И достаточно порой маленького толчка, чтобы все давнее (да неужто оно такое и давнее?) всплыло в памяти до мельчайших подробностей. И выясняется, что ничего-то ты не забыл, что твое прошлое так же, как и прежде, дорого тебе и, возможно, оно и осталось поныне одним из тех родников, что освежают твою душу.

Конечно же ты знаешь Катю, длинноногую девчонку, стеснительную и всегда будто немного задумчивую, ту самую, что неизвестно по каким причинам сторонилась своих шумных подружек. И может, помнишь день, когда тетка Кылына пришла к тебе по своим делам и привела эту самую девочку Катю – свою дочку.

– Ну как, подрастаешь, невестушка? – сказала тогда ты и добавила: – Давай торопись, Катенька, жених уже видишь какой вымахал!

Я был года на три старше Кати, считал себя взрослым и, может, поэтому, не подумав, ляпнул:

– Ничего, я подожду.

Тетка Кылына засмеялась и погрозила мне пальцем, а Катя просто не знала, куда деться от стыда. Весь вечер она молча просидела на лавке, и только изредка я ловил на себе ее вкрадчивый взгляд.

Этот шуточный разговор ты, возможно, и не забыла. Но ведь был и еще один, которого ты уже не слышала. А произошел он через два года, когда провожали меня в армию.

Я торопился из военкомата за вещами в дорогу, и получилось так, что у калитки встретил Катю. Только потом, позже я догадался: она искала меня. Но тогда я подумал, что встреча эта случайна – в руках портфелик, на лице беззаботность. Я был в то время еще наивным пареньком и не знал, что за беспечным видом девушка может прятать порой глубокое волнение.

Все на свете мне казалось понятным, и я даже досадовал на себя из-за этого – душа моя жаждала чего-то таинственного, неизведанного. Я считал, что родился очень поздно, все лучшее люди пережили и перечувствовали до меня, на мою долю ничего не осталось интересного, окружение мое обыденно, а потому – скучно. Одним словом, самоуверенности мне было не занимать...

– Антон, помнишь, ты говорил, что подождешь, пока я подрасту. Это правда?

Может, потому что спросила она об этом без всяких предисловий, я растерялся. За два года, после того шутливого разговора, я много раз видел Катю в школе и на улице, как видел десятки других людей, с которыми нас запросто сталкивает жизнь, не оставляя от этих встреч почти никаких следов. Такими вот были и наши с ней мимолетные встречи.

Мое молчание затянулось. На глаза Кати набежала тень. Я лихорадочно подыскивал нужные слова и наверняка сказал бы какую-нибудь глупость, если бы Катя не опередила меня:

– Теперь я буду ждать!

С этими словами, качнув шелковистыми косами, она прошмыгнула мимо меня. Я только успел заметить около самого воротника белого платья на шее у нее крошечную, в пушку́, родинку, похожую на божью коровку, которая будто присела отдохнуть.

Молча, так и не успев вымолвить ни слова, я посмотрел вслед Кате. Хотелось окликнуть ее, чтобы она обернулась, возможно, тогда я побежал бы за нею и остановил бы ее и что-нибудь сказал, не знаю что, но наверняка что-то совсем не шуточное. Но девушка не обернулась. Как я понял потом, не могла обернуться.

Когда же фигурка Кати исчезла за поворотом, во мне будто что-то оборвалось. И пожалуй, именно в тот миг я начал понимать, что жизнь наша не такая ужи простая штука, она таит в себе неизведанные чувства и глубины...

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

Уполномоченный эвакослужбы шумно вздохнул, словно свалил с плеч тяжелый мешок, и подморгнул на прощанье председателю колхоза Цыганкову: дескать, дальше уж твоя забота...

Машина дохнула клубком гари и покатилась к воротам. Вслед ей метнулась лохматая собачонка, раскрыла пасть, чтобы загавкать, но почему-то передумала и лениво поплелась к мусорной яме.

– Ну вот, братцы, и прибыло нашего полку, – сказал Цыганков без особого энтузиазма в голосе. Правый рукав его кожушка торчал наискосок за поясом, и от этого казалось, что Цыганков все время тянется рукою к пистолету.

«Братцы» – толпа пестро одетых женщин – молчали. А дети смотрели на них из-под шапок и косынок какими-то безразличными, ко всему уже привыкшими глазами. Они ничего не просили, эти глаза: в них было что-то недетское, отчуждение и боль, уцелевшие следы недавно пережитого горя и еще, может, смутные надежды...

– Прибыло, говорю, нашего полку, – с деланной бодростью в голосе повторил Цыганков и полез в карман за папиросой. – Построим им хороший дом, интернат называется, видел такой в Джагытарах. Да что там те Джагытары, мы еще лучший построим. Для таких воробышков ничего не пожалеем, верно, братцы? ..

Женщины по-прежнему молчали. Им хотелось плакать, никакие слова не скажут больше, чем женские слезы. О каком там будущем интернате толкует Андрей Иванович, когда детишки притихли, стоят робкие, беззащитные и конечно же голодные.

– Тетя, я хочу писи...

Толпа всколыхнулась, будто в спину людям ударило ветром, и женщины кинулись навстречу собственному детству, да так разборчиво действовали, словно успела каждая разглядеть в табунке малышей родню...

Цыганков кричал что-то о документах. Он стыдился уже своей выдумки об интернате, потому что хорошо знал: люди расхватают прибывших ребятишек в свои семьи. Да он и сам приютил бы у себя какого-нибудь галчонка, если бы не был одиноким да еще без руки, которую оставил под Киевом, в Броварском лесу.

Надежда схватила в объятия самого маленького. Пока несла за боковую стену колхозного амбара, успела и чубчик заправить ему под шапку, и заметить, что шея у него слишком тонкая, а брови почти срослись на переносице, отчего казалось, что мальчонка все время хмурится.

– Как же тебя зовут-то?

– Пауль.

– Как?.. Что ты сказал?

– Пауль, – старательно застегивая штанишки, ответил мальчик. – Это папка меня так называет. А мама – Павликом.

В висках Надежды быстро, быстро застучала кровь, а грудь обожгло огнем, словно прислонилась она к чемуто горячему. «Немчонок...»

– Папка мой майор. Он сейчас на войне. У него вот такой наган. А маму бомбой убило, когда мы ехали. – Мальчик вздохнул, как взрослый: похоже, ему приходилось объяснять это не первый раз. – Только вы, тетя, не говорите папке, когда он приедет, что я плакал. Не скажете?

– Не скажу. Да ты и не плачешь... Ну, хорошо, Павлик, пошли домой, а то, видишь, мы уже одни здесь остались...

«Да что же это я делаю, бабоньки? За какие же грехи мне такое наказание? А если это и впрямь немчонок? Нет, пойду и отдам Цыганкову, пусть как хочет... Это же они, они погубили моего Антона...»

А ноги тем временем вели ее к воротам и натруженная рука не отпускала посиневшие от осеннего холода маленькие пальчики.

2

Давно уже остались позади Рейн и то отчаяние, что охватило было Антона на берегу реки, черной, словно текла в ней не вода, а загустевшая кровь. Может, причиной была глухая ночь – ни светлой точечки ни на земле, ни в небе. Моросил дождь, глухо шумел прибрежный кустарник, внизу плескалась черная вода.

Бредя вдоль берега, Антон споткнулся и упал, порезав до крови пальцы об острые ракушки. В голове прояснилось не сразу. Попятился на четвереньках назад, ощупывая руками, как слепец, вокруг себя землю. Рука наткнулась на железную скобу, к которой была привязана тянувшаяся к воде шершавая от ржавчины цепь...

Уже на другом берегу, пустив лодку по течению, он с благодарностью подумал о немце, который, сам того не ведая, так помог ему в трудную минуту. Он даже посочувствовал неизвестному владельцу лодки. Небось какой-нибудь старый рыбак – играло воображение. Придет на рассвете на берег и не увидит лодки в привычном месте, помянет недобрым словом вора и уйдет расстроенным. Что поделаешь – война...

И тут нахлынули воспоминания. Вот он, Антошка Щербак, сидит на уроке географии, а учительница спрашивает его о реках Германии. Было ведь такое? Пожалуй, да...

Но тогда Рейн, как и многие другие европейские реки, был для него всего лишь узенькой голубой ленточкой на карте. Разве думал он в то время, что настанет час, когда ему, Антону, придется под покровом ночи и осеннего дождя, тайком переплывать эту совсем чужую для него реку на подгнившей рыбачьей лодке? И ленточка эта окажется не такой уж узенькой и безобидной...

Далеко позади ночным страшным призраком остался Рейн.

Иногда Антону казалось, что он кружится на одном и том же месте. Вчера, точно так же, как сегодня, спускался реденьким перелеском в падь, и там на рассвете его встретило лягушачьим кваканьем небольшое болотце. Предательски дрожали колени, какая-то скверная, противная слабость захлестывала его волнами, все вокруг утратило свои очертания, затуманилось, укрылось дымкой.

Вода была чистая, отстоявшаяся, хотя и отдавала гнилью. Антон пил ее, привалясь грудью на скользкую, замшелую кочку, а потом долго лежал вверх лицом, изучая над головою звезды. Они мерцали в вышине, безразличные ко всему и молчаливые, спутники его скитаний.

Когда стало рассветать, звезды начали таять на глазах, как тают снежинки, отжившие свой короткий век.

Антон выломал сухую ветку, похожую на пастушью палку, и пошел искать брод. Болотце вскоре иссякло. Дальше тянулась плотина, через которую бежала к просеке наезженная дорога.

Антон не успел ни измениться в лице, ни испугаться. Как и тогда около речушки, когда в спину ему смотрела косуля, он почувствовал на себе чей-то взгляд и тотчас обернулся.

В нескольких шагах от него стоял человек в зеленой форме и высоких охотничьих сапогах, а из-за плеча у него торчало ружье – даже в утренних сумерках хорошо были видны два отливающих вороным блеском ствола.

– А-а-а! – закричал Антон, и где только взялись силы! – в воздухе засвистела его палка.

В этот удар он вложил все: и свою ненависть, и свое отчаяние. И конечно, проломил бы голову проклятому немцу, который как наваждение вдруг возник на его пути к свободе. Какого черта людям не спится в такую рань?

Больше он ни о чем не успел подумать. Видел: немец отпрянул в сторону, а палка ударилась о землю у его ног и разломилась. Он качнулся от сильного взмаха и, не удержав равновесия, упал. Хрипло дыша, лежал на земле вниз лицом и ждал выстрела...

3

Я и раньше слыхал, что в последний миг перед смертью в памяти человека с молниеносной быстротой проносится вся его жизнь, потому-то этот миг и кажется ему таким долгим.

Уткнувшись лицом в толстый слой рыжей, как ржавчина, хвои, я вдыхал терпкий запах плесени, с которым уже успел за время своих скитаний сродниться, и ждал выстрела. Какая-то машина в безумно быстром темпе плела в моем воображении бесконечную цепочку удивительно четких, словно вспышки, видений. Все, что я вспомнил, постороннему человеку показалось бы хаосом, но только не мне. В этих картинах был мир, который вобрала моя память, множество всяких мелочей, неведомо для чего сохранившихся, быть может для предсмертных минут, теперь выплеснулись из забытья. В них был я сам.

Выстрела все еще не было.

Фантастическая машина вдруг отключилась, мне даже показалось, что я слышал, как щелкнул выключатель. И только теперь мелькнула мысль, от которой меня охватил ужас еще больший, чем от ожидания выстрела: он не хочет убивать. С чисто немецкой педантичностью враги станут собирать сведения в различных инстанциях – кто я такой, откуда убежал – и в конце концов дознаются, чтобы привезти на место и уничтожить меня на глазах моих товарищей, в назидание иным: пусть, мол, не забывают, побеги невольнику не прощаются.

Из последних сил я поднялся на ноги.

Два темных отверстия, слегка покачиваясь, будто два глаза, смотрели на меня черными зрачками. Тихо шумел утренний лес.

– Стреляй же! Чего тянешь?! – закричал я. – Живым решил взять? Награду за Ивана хочется?.. Но я не дамся живым, сволота! Не дамся!.. Стреляй!..

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

Не раз она ловила на себе взгляд Андрея Цыганкова. Напрасны были попытки что-либо прочесть в том взгляде, и все же он волновал ее, вселял какую-то тревогу, а почему – и сама не знала. Что-то давно забытое, угасшее, чего она много лет не допускала в свои сокровенные мысли, вдруг пробуждалось в ней. Так подспудный корень после долгой зимней спячки ощущает вдруг живительные соки, хотя до наступления весны еще не близко и ничто вокруг, как ни присматривайся, не напоминает о ее приближении.

В первый раз Цыганков зашел к ней в воскресенье, когда она стирала в кадке Павликову рубашку, сожалея о легком цинковом домашнем корыте.

Вспомнила, как Антошка тайком от нее уволок это корыто в переполненную дождевой водой балку, а затем прискакал весь мокрый, перепуганный: «Дредноут пошел ко дну!» А она не знала – ругать его или смеяться. Давно это было...

– Как живешь?

Надежда завела под фартук покрасневшие от стирки руки, насторожилась: неужели про сына что-нибудь скажет! Время сейчас скорое на похоронки, и если раньше люди встречали почтальона с радостью, то теперь – со страхом. Возможно, председатель колхоза спрятал письмо в кармане и начинает разговор издалека? Но тут она вспомнила, что почтальон дед Панас недавно проковылял улицей и на ее немой вопрос лишь качнул головой. У нее отлегло от сердца. Говорят, вчера дед Панас напился, упал перед Цыганковым на колени и начал Христом-богом умолять: «Спасите меня от такого наказания! Нет больше сил разносить смерть», – и плакал, как ребенок, размазывая слезы на старческих щеках...

– Заходите, Андрей Иванович, в хату, а то здесь холодно, – сказала Надежда, а сама подумала: «Зачем мне его звать?»

– Да, не жарко, – кивнул головой Цыганков и первым ступил через порог. – А малец куда-то умчался?

– А что ему?..

– Счастливый возраст, когда слезы высыхают быстро. Ну как, хватает хлопот, Надя?

Цыганков снял шапку, посмотрел под ноги – не наследил ли случаем? – и лишь потом уселся на лавку.

И от того, как он сказал «Надя», да еще от его жеста, смешного, совсем домашнего, в ней снова затрепетала непонятная тревога, словно шла она сейчас незнакомой тропинкой мимо пропасти – и достаточно было чуть оступиться, подвернуться ноге... И все же не страшно идти, как в детстве или, скорее, в юности, радостно и одновременно тревожно.

– Тихо и чисто у тебя в горнице. – Добавил Цыганков после паузы: – Слово-то какое красивое – горница...

Услышав эту похвалу своей старательности, Надежда смутилась, покраснела. И тут же ей стало страшно: что ему надо? Шел бы себе...

А Цыганков думал о чем-то своем, на его лице разгладились ранние морщинки, блеснули в улыбке зубы, между передними – щербинка, треугольная, совсем как у ребенка.

– Пойдешь за меня?

Слова эти вырвались у Цыганкова как-то отчаянно, с юношеской лихостью, и их можно было бы принять за шутку, если бы мозолистые натруженные пальцы не вцепились, будто ища опоры, в колени.

– Конечно, не с этого полагалось бы начинать, – заторопился Цыганков, – ты уж прости, Надя. Но время не то да и годы... Когда-то и я... Сказал бы – люблю, но разве ты поверишь седому, подтоптанному? Я много думал... И судьбы наши схожи...

Он говорил и говорил, хриплым, простуженным басом, путано и долго, чтобы скрыть волнение, а возможно, боялся ее ответа и потому оттягивал эту минуту как можно дальше.

А она сидела будто каменная, уставив взгляд в простенок напротив себя. Молотом билось в груди сердце, а на экране-простенке мчались в буденновских шлемах конники. На вершине холма виднелась одна только половинка солнечного круга, а другую словно кто-то отсек саблей, и она покатилась вдаль под утробный гул земли. А кони перескакивали через солнце, едва не цепляясь за него копытами, легко и бесстрашно, будто их с детства только и учили тому, как перескакивать через солнце. Все они были огненной масти, их гривы и хвосты рассыпали искры.

Лишь потом, когда все кончилось, придя в себя от страха, выхваченная почти из рук озверелого махновца, она поняла, что сабли и гривы были осиянны лучами солнца и оттого золотились, а кони были просто кони – гнедые, буланые и вороные – обычные сельские коняги.

И все-таки остались они в памяти огненными и прекрасными, как широкий мир, что открылся ей в тот радостный день. Около нее был Корней, ее спаситель.

Так повстречала она свою судьбу в неполные семнадцать лет.

Цыганков давно уже умолк. Он понял, что Надежда не слышит его, ее нет рядом, она тут и вместе с тем где-то далеко-далеко, куда ему никогда не дотянуться ни взглядом, ни мыслью.

Он поднялся и тихо пошел к двери, чувствуя, как воротник вдруг будто стал у́же и сдавливает горло, не давая возможности дышать в полную грудь. Пустой рукав выскочил из-за пояса и закачался в такт его шагам, словно маятник...