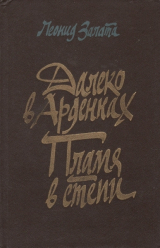

Текст книги "Далеко в Арденнах. Пламя в степи"

Автор книги: Леонид Залата

Жанр:

Военная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 1 (всего у книги 35 страниц)

Леонид Залата

ДАЛЕКО В АРДЕННАХ

ПЛАМЯ В СТЕПИ

Роман. Повесть

Авторизованный перевод с украинского Николая Родичева

ДАЛЕКО В АРДЕННАХ

Роман

Не опасности я люблю. Я люблю жизнь... Хотя человеческая жизнь и дороже всего, мы поступаем так, словно в мире существует нечто более ценное, чем человеческая жизнь. Но что же это?..

Антуан де Сент-Экзюпери

ПРЕЛЮД

1

Дым стлался низко над землей, глаза слезились, черной мошкарой в воздухе летала сажа. Горели скирды. Солома, мокрая после ночного дождя, трещала, выбрасывая красные клочья. Справа, на склоне холма, чадил подбитый немецкий танк.

– Чижов!

– Я, товарищ лейтенант!

– Ваша работа?

– Забаштанский стащил с него обувку. Он и заплясал на одной ноге. А я уж потом, товарищ лейтенант, для надежности...

Щербак нахмурился.

– Обувку... На одной ноге... Да еще эти ваши усы... Вы, старшина, будто до сих пор в колхозной бригаде. Иногда при высоком начальстве такое ляпнете... Стало быть, Забаштанский? Хвалю... Выберемся из окружения – представлю к ордену. Обоих. А сейчас прикажите, чтобы углубили окопы. А я – к комбату. Ясно?

– Так точно, товарищ лейтенант! Куда яснее! А только я бы не советовал...

На обветренном, по-цыгански смуглом лице Щербака резко обозначились желваки.

– Старшина Чижов! Опять вы за свое? В конце концов, кто здесь командир – я или вы?

– Известное дело, вы, товарищ лейтенант. И все-таки...

– Что «все-таки»? Ну, что?

– Не попрет немец снова в лоб, это факт несомненный. Обойдет, как вчера. Так и скажите комбату.

Щербак снял влажную от пота пилотку, повертел в руке, зыркнул по сторонам пронизывающе черными глазами: не прислушиваются ли солдаты к разговору. Покачал головой:

– Вы, старшина, хотя бы при людях меня... Я, разумеется, ценю ваш опыт и где-то наедине...

– Лейтенанта Щербака к комбату!

– Вот... Слышал? Всыплет мне майор за опоздание – это уж факт бесспорный, как говорил один мой учитель. Ну, я пошел, а вы приказание мое все же выполните.

Щербак старательно натянул на лоб пилотку и, прижав к груди автомат, побежал вдоль траншеи.

– Старшина, слышь, старшина...

– Чего тебе?

– Люди интересуются: о чем это вы с лейтенантом шушукались?

Чижов смачно затянулся самокруткой, затрещала махорка, казалось, что это трещат его усы – колючие, на кончиках рыжие, и с досадой сплюнул под ноги.

– Лейтенант о тебе допытывался.

Чубатый Забаштанский с перепачканным сажей лицом недоверчиво передернул плечами:

– Обо мне?

– Вот именно. Что это за привидение, говорит, из какой печки оно выползло?

Солдаты хохотнули.

– Расчистить окопы! – проворчал Чижов. – Через десять минут проверю.

Ветер сменил направление, дымовые хвосты поплыли на запад и заволокли солончаковую балку, из которой еще недавно роту Щербака атаковала немецкая пехота под прикрытием двух танков.

Чижова это беспокоило. Он был почти уверен, что враг уже пошел в обход, но теперь подумал, что немецкое командование могло воспользоваться удобным случаем, чтобы скрытно сосредоточить силы для новой атаки. Сидя здесь, за Донцом, в окопе, он был далек от штабов и не знал да и не мог знать того, что знали они, однако своим рассудительным мужицким умом давно уже дошел: наступление захлебнулось окончательно. Вот уже несколько дней полк месил раскисшую землю, зарывался в нее, отбивал атаки и снова отступал. Бойцы были измотаны боями и, чего там скрывать, удручены неудачами. Еще недавно они верили, что погонят фашистов без передышки до самого Днепра, поскольку наступление поначалу и в самом деле развивалось успешно.

Ночью полк вынужден был отойти за Донец, так как пришло сообщение о том, что враг ворвался в Изюм, а это грозило полным окружением. Правда, потом разошелся слух, что наши войска снова отбили город, однако никто ничего не знал наверняка.

Чижов наблюдал, как подсохшие брустверы покрываются под лопатами бойцов свежей глиной, и думал о лейтенанте Щербаке. «Напрасно он беспокоится о своем авторитете. Солдаты ему верят, хотя между собой и называют петушком...»

...Тишина взорвалась яростной стрельбой на левом фланге. Старшина был почти готов к такому развитию событий – с левым соседом со вчерашнего дня не было связи. Возможно, капитану Таратуте никто ночью не передал приказа об отступлении и его рота осталась на прежних позициях за Донцом. Если это действительно так, то теперь она отрезана от своих, и отныне вынуждена будет рассчитывать только на собственные силы.

Немцы, наткнувшись утром на решительный отпор, пошли-таки в обход, как это делали уже не раз. Поэтому в недавнем споре с лейтенантом Чижов оказался прав. Однако сейчас это нисколько не польстило его самолюбию, даже наоборот – лучше бы он ошибся.

Одного не мог понять старшина – куда подевались разведчики, которых лейтенант отправил на левый фланг еще два часа тому назад...

Прибежал запыхавшийся Щербак.

– В бой не вступать! Рота, за мной!..

Ноги скользили на мокрой траве, глаза слепило солнце.

– Приказано прорываться к лесу. На соединение с первой ротой... Прижмут к речке – беда... Вы меня слышите, Чижов?

– Слышу...

В воздухе висело хриплое дыхание солдат, посвистывали пули.

Старшина бежал, чуть поотстав от Щербака, словно прикрывая собой его сзади. Он и сам не ведал, как привязался к молодому лейтенанту. Не имея детей, он просто не знал, какие они, отцовские чувства. Заметив, что Щербак очень любит бриться, Чижов раздобыл пакет трофейного сухого спирта и каждый раз разогревал лейтенанту воду, чтобы затем украдкой, пряча от самого себя непонятное умиление, наблюдать, как тот старательно скребет подбородок, на котором, по правде говоря, и скрести-то нечего. Когда же в роте из офицеров остался один Щербак, старшина поклялся, что ни за что не даст ему погибнуть. Собственно, клятвы как таковой он не давал, но, зная, как не любит кланяться пулям по-мальчишески горячий лейтенант, в бою не отступал от него ни на шаг.

Рота уже приближалась к лесу, когда справа из-за пригорка неожиданно просвистели вражеские мины. Чижов хотел было спросить лейтенанта о комбате, он слышал, что вчера его ранило. Именно в этот миг воздух раскололся, в лицо дохнуло жаром, как из печи, и тут же свет перед глазами старшины закружился. Чижову показалось, что он падает с коня, ему даже почудилось ржание. Наверняка конь сейчас отбежал и косится на пустое седло, а он падает, падает – и нет конца этому падению, будто внизу не земля, а бесконечная пропасть. На самом же деле старшина лежал на земле, уткнувшись лбом в какую-то лужу и протянув обе руки вперед, к лесу...

Пришел в себя Чижов лишь к вечеру. В ушах звенело, словно кто-то неподалеку монотонно бренчал на одной струне; старшина подумал, что так оно и есть на самом деле. Вокруг стояла удивительная тишина – ни стрельбы, ни голосов. Невыносимо болела голова. Осколок мины прошелся у виска и срезал как бритвой кусок кожи вместе с волосами. Руки чем-то придавило. Чижов хотел было потянуть их к себе и не смог. Когда же наконец ему это удалось, старшина с ужасом увидел, что вытащил их из-под Щербака. Серое, иссеченное землей и порохом лицо лейтенанта было без признаков жизни, однако глаза его были закрыты, и это давало возможность на что-то надеяться, так как Чижов знал, что солдаты редко умирают с закрытыми глазами.

Странное чувство охватило старшину, когда он понял, как жестоко судьба пошла навстречу его желанию не расставаться с Щербаком. Рота наверняка уже прорвалась к лесу и теперь поспешно выходит из окружения. Чижову стало жаль себя, а еще больше – Щербака; будь они сейчас среди солдат, все складывалось бы совсем иначе – шли бы донецкими балками и косогорами или же закапывались в землю, чтобы снова и снова отбивать вражеские атаки.

Эти мысли промелькнули в его голове с невероятной быстротой, скорее это были даже не мысли, а видения. Он словно воочию увидел перед собою свою роту, испачканное сажей лицо Забаштанского и одновременно себя рядом с лейтенантом на грязном, изрытом снарядами солончаке. Это было удивительно – видеть себя со стороны.

И тут Чижов услышал голоса. Голоса немцев. Солнце зацепилось за бугор именно в том месте, откуда шли враги, слепило глаза, и потому старшина не мог разглядеть, сколько их и куда они направляются.

Чижов и сам не знал, зачем он это делает, а может быть, и знал, когда торопливо стаскивал со Щербака портупею и гимнастерку, комками вязкой глины забрасывал их в рваной воронке. Ему хватило еще сил доползти до автомата. И теперь он лежал, как и следует солдату, привычно прижавшись к спасительной земле. Пересохшие губы шевелились, словно шептали какую-то молитву. Но странная то была молитва, если бы кто-нибудь смог ее услышать:

– Идите сюда, идите ближе, гостюшки... Сейчас угощу я вас калеными орешками. Да такими, каких и моя Груня не жарила. Идите, милые, мать вашу...

Срезанный осколком клок волос повис перед глазами Чижова, он отвел его в сторону и тут же заскрежетал зубами от боли. Эта боль сверлила мозг и растекалась по всему телу невыносимым огнем. Старшине вдруг почудилось, что лежит он на горячем астраханском песке, а мимо него, покачиваясь на волнах, плывут круглые, как глобусы, полосатые арбузы. В этих арбузах таится желанная сладкая прохлада. Он тянется к ним руками и никак не может дотянуться...

2

Мама! Я понимаю твое горе. Ты думаешь, что меня убили, и белый свет стал черным в твоих глазах. Уж я-то знаю, кем был я для тебя после смерти отца! Помню, как куркули по-звериному мучили его. Ты просила их о пощаде, а он хрипел из последних сил: «Не кланяйся, не кланяйся гадам!..» Ты, наверное, наложила бы на себя руки, но у тебя был еще я, твой сын-замарашка, ради которого ты обязана была жить.

Вдвоем с тобой мы бросаем на отцовский гроб землю. Я до сих пор слышу, как сухие комья стучат о доски. Мы сыплем и сыплем, пока не вырастает холмик, такой же, как и другие рядом, и вместе с тем не такой... Под ним лежит мой отец.

«Поплачь, – говорит тетка Кылына, – легче будет».

Но твои глаза сухие и блестящие, словно слезы в них испарились...

«Где же это видано, чтобы могила была без креста?.. Опомнитесь!» – упрекает какая-то бабка.

«Нет, нет, он бы гневался...» – шепчешь ты.

Потом ты плакала тоскливыми вдовьими ночами, пряча в подушку слезы. Я и поныне не знаю, почему ты прятала их от меня, может, не хотела ранить мое детское сердце. Я не утешал тебя, я боялся даже шевелиться, так как помнил совет тетки Кылыны. Я еще не понимал, что горе, разделенное на двоих, осилить легче, чем в одиночку, и никогда не заводил с тобой разговора об отце. Так мы и носили в сердце черный камень – ты свой, я свой, – делая вид, будто нет этого камня, будто не душит он нас обоих.

Лишь однажды ты не смогла утаить от меня своих слез, я увидел их, и с того дня наступило просветление.

В то время я ходил уже в школу. Учился старательно. И не потому, что очень любил занятия, – боялся причинить тебе горе, а это для меня было страшнее, чем плохая оценка.

Прибегая вечером с колхозного поля, ты ревниво листала мои тетрадки, и твоя ласковая улыбка была для меня наивысшей наградой. Никто, никто на свете не умел так улыбаться, как ты. Куда-то исчезали с обожженного степными ветрами лица преждевременные морщинки, начинали еле заметно шевелиться брови, а на левой щеке округлялась маленькая, как горошинка, ямочка. Скорее это была не улыбка, а какой-то свет, что лился из твоих карих глаз, из уголков губ, из каждой морщинки. И я был горд оттого, что мог вызвать к жизни этот свет, хотя и делал вид, что ничего не замечаю, старательно хлебая вкусный борщ.

Как-то, вернувшись из школы, я достал из сундука отцовскую буденовку, прицепил к лямке штанов деревянную саблю и, оседлав ручку чапельника, начал гарцевать по хате. Я любил эту игру. Я мчался во главе отряда красных конников и беспощадно рубил беляков. Когда же белые были уничтожены или взяты в плен, наступала очередь махновцев. Заканчивалась моя игра всегда одним и тем же эпизодом, который я каждый раз дополнял своим воображением.

Махновцы захватили в плен девушку, а я смело вызволял ее из рук бандитов.

«Как зовут тебя, девушка?»

«Надей».

«А меня Корнеем».

«Ты ранен?»

«А, пустое. До свадьбы заживет», – небрежно отвечал я и ловко бросал саблю в ножны.

Я знал, мама, эту историю из твоих рассказов. Этой девушкой была ты, а храбрым командиром конников – мой отец.

Закончив игру, я снова прятал буденовку в сундук. Но мне еще долго чудился свист пуль и блеск сабель, а перед глазами развевалось на ветру боевое красное знамя.

В тот раз я, видимо, слишком увлекся игрой, а может, ты пришла с поля раньше обычного. Никогда не забуду, как ты плакала, схватив меня в объятия вместе с моим «боевым конем» и деревянной саблей. Буденовка сползла мне на глаза, и я незаметно старался вернуть ее на место – я не хотел показывать тебе, что она мне еще слишком велика. Твои слезы обжигали меня, но именно с того дня в нашей хате словно посветлело. Твоя душа, как говорила тетка Кылына, оттаяла...

Ты жила для меня, ради меня, во имя меня... Теперь ты, наверное, думаешь, что и меня у тебя нет. А я живой! Живой, мама... Меня контузило, и я лежу далеко от тебя, в донецкой степи, лежу, не в силах пошевелиться, хотя сюда идут немцы.

Я не один, мама, рядом со мной старшина Чижов. Он тяжело ранен, но все равно готовится встретить врага, как настоящий солдат. Если бы ты знала, что за человек этот Чижов. Не сердись, мама, но он напоминает мне отца. Такой же рассудительный и такой же упрямый. Ты должна быть благодарна ему, мама, он берег меня в бою, как мог...

Автомат выпал у него из рук, и я не могу ему помочь. Нет ничего страшнее, чем бессилье...

А немцы уже рядом, я слышу их голоса. Кажется, их трое...

3

– Русские, господин унтер-офицер!

– Живые? Посмотри-ка получше!

– Кажется, живые, черт бы их побрал! Может, мы их того... Как вы считаете?

– Я не палач, Граббе, я санитар. А вы?

– Так точно, господин унтер-офицер, санитар. Но позвольте сказать, я устал, уже темнеет... Вы не современный человек. Что касается меня...

– Послушайте, Граббе... В шестнадцатом один русский всю ночь тащил господина унтер-офицера к лазарету. А мог бы этого и не делать. Между прочим, спасенный им унтер-офицер был тогда желторотиком, как вы сейчас... Вы что-нибудь поняли?

– Но...

– Ничего вы не поняли, Граббе. Ваш влиятельный папаша запрятал вас от пуль в похоронную команду. Однако на фронте летают и слепые пули. Разве не так?..

– Вы что, угрожаете мне?

– Упаси боже! Я лишь информирую вас, вы же такой еще... зеленый. И вообще господин унтер-офицер ни о чем с вами не говорил. Он в это время думал приблизительно так: а вдруг эти русские важные птички!.. Ну вот теперь я вижу, что вы меня поняли, Граббе...

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

С самого утра сыплется нудная морось. И тучек горсточка, однако, нависая над полем, они кропят и кропят уже порядком уставших женщин, убирающих картофель.

Грязные струи стекают за воротник, щекочут груди, рубашка прилипает к разгоряченному, утомленному телу, от спины поднимается пар и смешивается с дождем, с дурманящим, терпким запахом пота.

Надежда хрипло дышит, вонзая лопату в раскисшую землю, с трудом выворачивает картофельные гнезда. Все по пуду, не меньше: ноги, руки, лопата. Чем дальше, тем труднее заставлять себя вгрызаться в это месиво. А работать до самого вечера, до густых сумерек. Чтобы потом, приплетясь домой, похлебать жидкой баланды и нырнуть в блаженство, которое люди почему-то называют сном.

– А-а, пропади оно все пропадом! Не могу больше, бабоньки, хоть убейте – не могу...

Соседка Надежды падает на колени и покачивается из стороны в сторону, будто ее колышет ветром.

– Стефка... Для кого стараемся? Забыла?

У обеих землистые щеки, у обеих из-под низко повязанных платков мерцают воспаленные глаза.

– Может, и твой в окопе будет радоваться этой картошке.

Глухо хлюпают лопаты в лужах, кто-то из женщин тяжело вздыхает – одна или все сразу вместе, а может, это у самой земли перехватило дыхание.

– Ваша правда... Я сейчас... Вы не смотрите, что я такая... Я жилистая... – Глаза Стефки светлеют, словно откуда-то изнутри в них вливается давнее приятное воспоминание. – Знаете, как он называл меня? Мячиком... – Стефка зарделась, спряталась от Надежды за густыми, мокрыми от дождя ресницами. – Ой, люди-то вон уже где! Давайте догонять! И дождь угомонился, а я все пустозвоню. Не сердитесь, тетя, я сейчас... – И вслед Надежде: – А я его – дудариком, слышите? Прямо умирал за сопилкой. Ну и чудной! Правда?

2

Черти б забрали того, кто мастерил этот вагон: ни щелочки. Будто гроб готовил, подгоняя доску к доске так, чтоб не то что свет – даже воздух не смог проникнуть вовнутрь.

Блуждают, путаются мысли, скатываются, будто горошины, капли пота, кто меньше ростом, на тех и чужой каплет; разит на весь вагон хлоркой; рты раскрыты, как у рыб, выброшенных на горячий песок.

Неизвестно, кто сумел при обыске спрятать гвоздь и как это удалось ему, но все же вот сумел, как-то удалось. Гвоздь – это счастье, это – надежда: в углу вагона уже пробита крохотная щель, и пусть в нее даже пальца не просунешь – все равно она как луч света в сплошной темноте. К ней тянутся, не света жаждут – свежего воздуха. И не мешкай тут, глотни сладкой струи поскорее да уступи место другому – очередь длинная.

Ухо Антона Щербака обжигает горячий шепот:

– Сейчас мне, наверное, и ад показался бы раем...

Антон молчит. По хриплому с присвистом голосу он узнает Федора Яворивского. Еще когда заталкивали их в вагоны на какой-то маленькой станции, прорвался к нему этот широкоплечий великан с мускулистым, побитым оспою лицом. Обрадовался, узнав, что они почти земляки.

– Держись меня, парень.

Было в этом богатыре какое-то обаятельное радушие, что-то трудноуловимое, но неподдельное, подкупающее. И все-таки Антон молчал, с горечью вспоминая свою недавнюю доверчивость. В Житомирском пересыльном концлагере залез один такой вот в душу, младшим лейтенантом Сохатым называл себя, подговаривал на побег, выискивал единомышленников: гуртом, говорил, мол, легче будет, – а потом всех и предал... До сих пор ноют ребра у Антона от той доверчивости.

Стучат колеса, покачивается вагон, подолгу стоит на разъездах, пропуская встречные эшелоны. Дрожит, стонет земля, и тяжело становится на сердце; несутся эти встречные составы, начиненные смертями и людской бедою на фронт; уже скрипят перьями ротные писари и взрываются слезами чьи-то глаза.

Наконец дошла очередь и Антону припасть к спасительному отверстию. И закружилась у него голова, словно глотнул он не воздуха, а обжигающего, настоянного на степных травах первака...

Грузились рано утром, уже прошли сутки, день и ночь, но он выстоял, не уснул, не упал, да и некуда падать, ведь со всех сторон его поддерживают плечи, много плечей, целое братство плечей.

И снова хриплый шепот над ухом:

– Что, опьянел, землячок? Ничего, мы с тобой еще не одного фрица переживем. Дай только на свободу вырваться.

– А где она, эта свобода? – огрызнулся Щербак.

– Нас на шахты везут, в Дортмунд. Разве ты не слышал? Эх, мне бы в руки что-нибудь! Хотя бы кайло, а там видно будет...

У Антона перехватило дух:

– Это что ж? Чтобы мы им уголь?..

– Не спеши возмущаться! Значит, на фронте фрицы несут большие потери, коль им своих рук на шахтах не хватает. Вот так-то, товарищ лейтенант.

– Это кто же тебе сказал, что я лейтенант?

– Сорока на хвосте принесла. Да ты не бойся, не меня надо бояться. Я про тебя, Антон, все знаю. Чижов просил не бросать тебя в беде.

Щербак встрепенулся:

– Так он живой? Где ты его видел? Когда? Давно?

– Эх ты! Оказывается, тебя легко на крючок поймать!.. А старшина жив. Был живой. А теперь как знать? Потом обо всем расскажу.

Сердце Щербака так захлестнуло радостью, что он перестал ощущать даже вагонную духоту.

– Спасибо, друже, – пожал он соседу руку.

– Чего уж там! А в Житомире я проморгал того подлеца. Эх, жаль... Не гневайся, лейтенант...

Звякнули буфера, затопали сапоги, заскрежетали засовы. Двери пульмана широко раскрылись, и всех ослепило ударившее в прорезь, словно прожектор, висевшее вдали над лесом солнце.

Сизые дула автоматов, черные мундиры, властные окрики – все на какой-то миг исчезло, растворилось в изобилии света, воздуха, красок, будто ничего былого и не существовало. Прищуренные глаза с жадностью впитывали окружающий мир, который расчленился вдруг на части, стал как бы мозаикой, и тщетны были усилия собрать его воедино, чтобы воспринять таким, какой он есть – прекрасным и жестоким.

Они не могли понять, чего от них хотят, и поэтому посыпались из вагонов вниз на полосу бурой, смешанной с желтым песком, щебенки, за которой начиналась на равном удалении, будто отмеренная шнуром, зелень лужайки.

Двери – прямоугольник, солнце – шар, степь – плоскость... Антону вспомнился почему-то учитель геометрии, который любил отыскивать в природе соответствия геометрическим фигурам, за что и был прозван учениками Трапецией. Вся школа знала остроумную шутку: «По плоскости ковыляет Трапеция, открывает прямоугольник, заходит в куб. Смотрит – за партами тридцать шаров. Трапеция изрекает: «В кубе тридцать шаров, в каждом шаре пустота, это – аксиома...

Удар прикладом прервал Антоновы воспоминания, возвратил его к действительности. А наяву – несколько сотен уставших, в изодранной одежде людей бежали в лог справлять естественную потребность. Наконец пестрая мозаика слилась в единую картину, все стало на свои места, и это пробуждение было как новый удар, как прозрение, причиняющее боль.

На востоке синел лес, правым крылом он нависал над чьей-то усадьбой – видна была только черепица крыши, в утренних лучах солнца она выглядела кроваво-красной, и над нею спокойно, по-домашнему вился дым, словно не было на свете войны, не взрывались бомбы и снаряды и люди не сидели в окопах в ожидании команды, не поднимались в атаку. Одинокие кусты береста вырвались далеко в луговой простор, то тут, то там драгоценными бриллиантами сверкали, переливались капли росы, на кусте шиповника сидел воробей и, не обращая внимания на крики людей, старательно расклевывал позднюю ягоду.

– Бистро! Русиш, бистро!

Все, что произошло дальше, запомнилось Щербаку урывками: какой-то невероятный калейдоскоп, хаотично смонтированная кинолента, которую он смотрел со стороны и одновременно был на ней и сам действующим лицом. Засвистели широкие солдатские ремни, запрыгали по спинам пленных медные бляхи. В воздухе повис хохот, сытый, самодовольный хохот хозяев вперемежку с резкими выкриками, похожими на брань.

Они бежали, путаясь ослабевшими ногами в луговых травах, молча стиснув зубы. И не от боли, а от унижения клокотала в их жилах кровь.

Зацепившись разорванным сапогом за свалявшиеся плети бурьяна, Антон упал рядом с кустом береста. Неистово стучало в висках, дыхание раздирало пересохшее горло. Он заполз под куст и закрыл глаза. А когда снова открыл их, то одним взглядом сразу охватил и зеленый луг, по которому рассыпались военнопленные, и шеренги солдат, с притиснутыми к животам автоматами, и цепочку коричневых вагонов с темными дисками колес на блестящих рельсах.

Длинношеий эсэсовец, на вид совсем еще мальчишка, прибивал к телеграфному столбу кусок фанеры. Пилотка сползла с его белокурого чуба, он сунул ее в карман, затем достал из другого кармана кусок мела и старательно вывел на фанере: «Hier ist das russischen Rindvich gewesen. Karantin! Zwei Wochen!»[1]1

Здесь побывало русское быдло. Карантин! Две недели! (нем.)

[Закрыть]

Стряхнув с пальцев меловую пыль, эсэсовец зашелся смехом, довольный своей выдумкой.

От вагонов послышалась команда.

Щербак заметил, что военнопленные, подталкиваемые в спину прикладами, плетутся к железной дороге, обходя берест, за которым он притаился, почти невидимый в бурьяне. И если всего лишь минуту назад он не думал о побеге, потому что это было бы безумием с его стороны – на глазах у сотен людей, среди белого дня, – то теперь на него вдруг повеяло ветром свободы, и он поверил в нее, по крайней мере в ее возможность, только бы не взбрело кому-нибудь в голову свернуть к его небольшому кустику береста. Ведь тогда...

Словно подслушав его мысли, толстый неуклюжий обершарфюрер, остановившийся неподалеку и счищающий стеком грязь с блестящего сапога, действительно, немного поколебавшись, направился в его сторону. Антон похолодел. Но пока он лихорадочно раздумывал, что предпринять – оставаться на месте, притворившись, что случайно уснул, или же подскочить, схватившись за живот, – из толпы военнопленных кто-то закричал:

– Господин офицер!.. Пан!.. Да пропустите же, я к господину офицеру!

Обершарфюрер с недовольным выражением на лице остановился. Конвоиры толкали прикладами Яворивского, а он упирался и продолжал кричать:

– Хочу что-то сказать лично господину офицеру! Пустите!

– Пустить его! – гаркнул обершарфюрер. Пружинящим шагом откормленного жеребца он подошел к Федору и ткнул стеком в грудь: – Фамилий?

– Яворивский, господин офицер!

– Что надо?

– Я прошу вашего разрешения запеть песню. Их волен песня!

– А-а, русиш соловей! – шевельнул губами обершарфюрер. – Но соловьи неволь не поют! – и несколько раз ударил стеком Яворивского по лицу.

– За что, пан офицер! – обиженно скривился Федор. – Я же о песне прошу, только о песне...

– Марш, марш! – вызверился обершарфюрер. – Никс песня!

Черные проемы пульманов глотали пленных, будто пасти каких-то чудовищ. От вагонов доносилось разноголосо: «Айн, цвай, драй...»

Когда подошла очередь лезть Яворивекому, он споткнулся и упал на гравий, увлекая за собой еще двух пленных.

Конвоир сбился со счета и, зло выругавшись, ударил Яворивского сапогом. Федор, будто прощаясь, махнул в сторону Щербака рукою и исчез в вагоне.

Только теперь Антон понял, что Яворивский видел, как он спрятался под кустом, и сделал все возможное, чтобы отвлечь внимание конвоиров от него. Но вместе с радостью в сердце Антона проникла острая боль, ему казалось, что он предал товарища, оставляя его в неволе, ведь они договорились держаться вместе, а теперь разбежались их судьбы-дороги, может быть, навсегда...

– Спасибо тебе, брат, я этого никогда не забуду, – прошептал Антон, как клятву.

Он все еще боялся пошевелиться. Уже скрежетали засовы и конвоиры бежали к своим вагонам, прозвучал свисток паровоза и зацокали на стыках рельсов колеса, а он продолжал лежать, вжимаясь в землю, не веря в свою свободу. Все, что здесь, в поле, только что произошло, ему казалось просто невозможным, и он опять закрыл глаза. И чуть было не заснул, теперь уже от немыслимой усталости, вдруг накатившейся теплой волной.

...Первое, что увидел Антон, открыв глаза, были огромные буквы на фанере. И ему снова послышался хохот, страшный хохот, от которого заклокотала в теле кровь. Он заскрипел зубами и вытер холодный пот со лба.

Теперь, в звонкой тишине, что навевала дрему, к нему вернулась способность различать звуки, от которых уже давно отвыкло его ухо: чирикал воробей, прошелестела в траве ящерица, неподалеку что-то журчало, но он не сразу догадался, что это вода. А когда догадался, встрепенулся, потому что жажда давно обжигала не только горло, а и все внутри.

Он пополз навстречу журчанию и наткнулся на ручеек, меленький, хилый, однако вода в нем была прозрачная и холодная. Он припал к ней, и вдруг ощутил, как вместе с влагою в него вливается сила и появляется жажда действовать. Ему показалось, что с тех пор, как их выпустили из вагонов на этот луг, прошла целая вечность, и конечно же очень удивился бы, а может, и не поверил, если бы ему сказали, что с момента освобождения прошло всего десяток минут.

Ему захотелось немедленно, сейчас же, что-либо совершить, чтобы доказать самому себе хотя бы, что он в самом деле свободен и может вести себя как ему вздумается. Не прячась, во весь рост он побежал к телеграфному столбу. Его черные, как у землекопа, руки вцепились в кусок фанеры с гнусными, оскорбительными словами о нем, о его товарищах.

Он топтал сорванный лист фанеры ногами, пока не искрошил его в щепки. Потный, уставший, оперся плечом о столб. Над головою гудели провода, и это гудение породило мысль, что провода, возможно, несут уже известие о его побеге. Он выругал себя за безрассудность, упал в бурьяны и пополз к лесу.

Солнце успело за это время подняться лишь на палец над синими верхушками сосен. Из невидимой трубы над красной черепичной крышей по-прежнему вилась в небо кудрявая струйка дыма.